水稻侧深施肥技术的氮肥减施效应

怀燕,陈照明,张耿苗,姜铭北,许剑锋,王强*

(1.浙江省农业技术推广中心粮油科,杭州 310020;2.浙江省农业科学院环境资源与土壤肥料研究所,杭州 310021;3.诸暨市农业技术推广中心,浙江 诸暨 311800;4.淳安县农业农村局植保土肥站,杭州 311700)

氮肥在水稻生产中发挥着重要作用,对水稻产量的贡献率可达40%[1],但在水稻生产中氮肥过量施用的现象非常普遍。据统计,中国水稻生产中氮肥平均施用量为180 kg/hm2[2],江苏省太湖流域部分高产田块的氮肥施用量甚至高达300 kg/hm2[3]。而氮肥过量施用导致肥料利用率降低,我国水稻生产中氮肥利用率仅为30%~35%,远低于世界平均水平,甚至低于泰国、菲律宾和日本等国家[4]。氮肥过量及不合理施用带来的养分利用率下降、农业面源污染等问题也受到越来越多的关注[5-6]。

我国针对水稻合理施肥开展了长期研究,如:田卡等提出的“三控”施肥技术可有效提高氮肥利用效率[7];刘晓伟等[8]研究表明,根区一次施氮技术的氮肥利用率可提高到50%以上,而且显著降低稻田氨挥发和径流损失比例。缓释肥具有养分释放速率慢、养分释放与水稻需肥同步率高等优点,能促进水稻根系发育,增强水稻生长后期净光合速率[9-10],近年来在水稻生产中的应用逐渐增加。但上述研究结果受人工成本或经济效益等因素的制约,在推广方面受到限制[11]。

施肥方式不合理是导致氮肥过量施用的重要原因。水稻生产中施肥方式一般都为撒施,且农民习惯通过增加施肥量的方式来保证水稻产量,造成稻田氨挥发和径流损失严重[12],养分利用率降低。机插侧深施肥是指在插秧时通过机械将肥料条状深施于水稻秧苗一侧的施肥方式。与传统基肥撒施方式相比,侧深施肥具有施肥效率高、施肥位置和施肥量精准等优点。已有的研究表明,侧深施肥可以提高水稻光合作用效率,减缓衰老[13],而且能减少氮素损失,促进水稻对氮素吸收,提高氮肥利用率和稻谷产量[14-15]。我国在20世纪90年代就开展过水稻侧条施肥技术研究,但受到施肥机械的限制,无法大规模推广应用。近年来,随着水稻侧深施肥机械的研究和推广,水稻侧深施肥技术在浙江、江苏和湖南等水稻生产区域得到了大规模的推广应用[16],但侧深施肥对氮肥减施的效应仍不明确。本文通过田间大区对比试验,研究了侧深施肥技术在早稻和单季晚稻上的氮肥减施效应,拟为水稻绿色高效施肥技术的推广提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地点

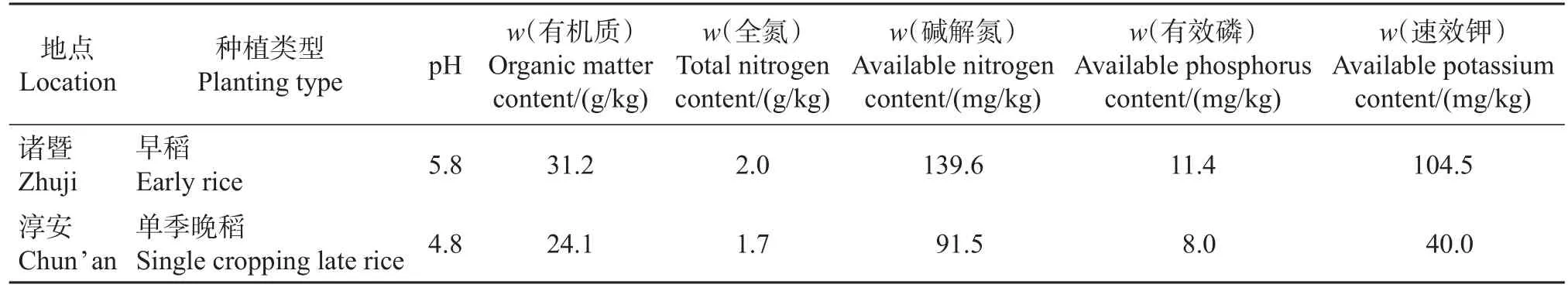

早稻试验地点位于浙江省诸暨市王家井镇沿江新村,单季晚稻试验地点位于浙江省杭州市淳安县汾口镇仙居村。试验点土壤基本理化性状见表1。

1.2 试验设计

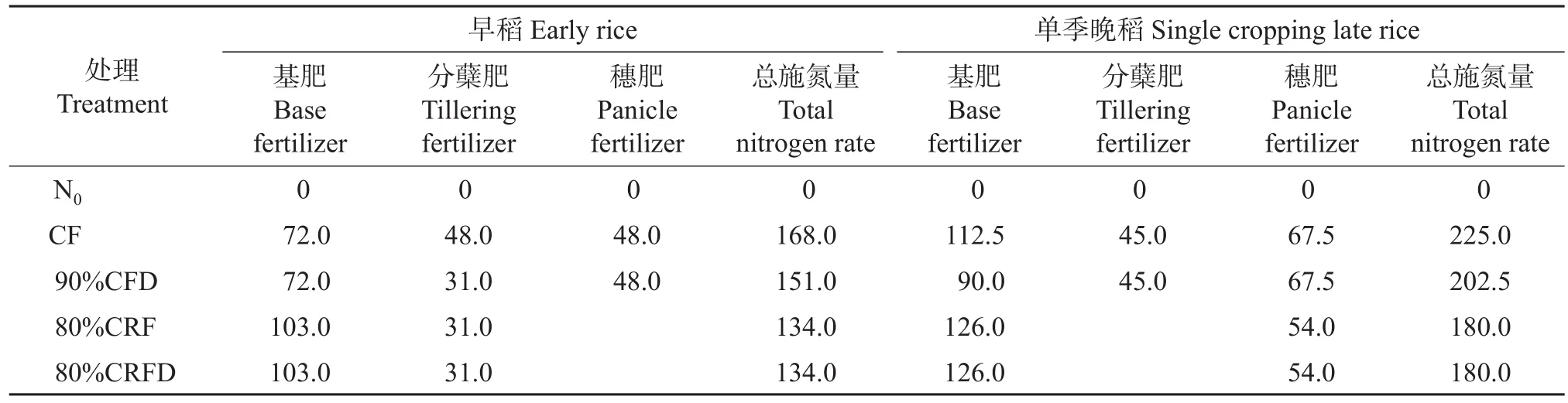

试验共设5个处理:处理1,N0(不施氮肥);处理2,CF(常规施肥,氮肥施用量根据农户常规施肥量确定,基肥采用复合肥撒施);处理3,90%CFD(比CF处理减氮10%,基肥采用复合肥侧深施);处理4,80%CRF(比CF处理减氮20%,基肥采用缓释肥撒施);处理5,80%CRFD(比CF处理减氮20%,基肥采用缓释肥侧深施)。试验用缓释肥为沃夫特水稻专用肥,由山东金正大生态工程股份有限公司生产,其中N、P2O5、K2O质量分数分别为22%、8%和12%。各处理氮肥施用量和运筹方式见表2。早稻试验中磷(P2O5)和钾(K2O)用量分别为58.5 kg/hm2和117 kg/hm2,单季晚稻试验中磷(P2O5)和钾(K2O)用量分别为90 kg/hm2和135 kg/hm2,各处理中磷和钾不足部分分别用过磷酸钙和氯化钾补足,都作为基肥撒施。采用大区对比试验,每个处理大区面积为250 m2。

表1 试验土壤基本理化性状Table 1 Basic physicochemical properties of tested soil

早稻试验时间为2017年3—7月,供试水稻品种为中早39。试验采用机插塑盘育秧,3月15日播种,播种量为每盘100 g;4月12日机械移栽,栽插密度为33.3万穴/hm2(株行距10.0 cm×30.0 cm),每穴2株苗;7月12日收割。单季晚稻试验时间为2017年5—11月,供试水稻品种为甬优538。试验采用机插塑盘育秧,5月18日播种,播种量为每盘85 g;6月15日机械移栽,栽插密度为18.5万穴/hm2(株行距18.0 cm×30.0 cm),每穴2株苗;11月8日收割。

表2 不同季节水稻氮肥运筹方式和施用量Table 2 Application method and rate of N fertilizer at different growth stages of rice kg/hm2

1.3 测定指标与方法

叶绿素含量测定:将每个大区等距离分成3个区域,在每区域中间定位10株。分别在早稻和单季晚稻的分蘖盛期、幼穗分化期用SPAD-502叶绿素仪测定叶绿素含量。测定位置为每株水稻所有分蘖最新完全展开叶的中部。

氨挥发测定:稻田氨挥发测定采用王朝晖等的通气法[17]。测定时每个大区等距离分成3个区域,在每区域中间放置2个氨挥发测定装置。该测定装置采用厚度为6 mm、直径为15 cm的不透光聚氯乙烯(polyvinyl chloride,PVC)管制作,管子上部开透气孔。测定时将海绵朝下的一面浸透磷酸甘油,放入PVC管中,在PVC管顶部盖上塑料盖,防止雨水进入和污染。分别在每次施肥后1、3和5 d取海绵测定,然后放入新的海绵。第5天更换后的海绵持续到下一次施肥或收获。将海绵样品放入塑料袋中密封,带回实验室后,用100 mL KCl溶液(1.0 mol/L)浸提吸收在海绵中的氨,采用AA3型连续流动分析仪测定浸提液中的铵态氮含量,再根据测定装置面积折算成每公顷氨挥发量。

考种和测产:水稻成熟期将每个大区等距离分成3个区域,在每区域分别调查有效穗数,并按平均穗数取5株代表性稻株考种,测定每穗总粒数、结实率和千粒质量等产量构成因子;同时,取3株植株测定氮、磷、钾养分含量,植株样品分析采用常规分析方法[18]。收割时每个大区按3个区域分别实割测产,取平均值作为各处理产量。

1.4 数据处理与分析

氮肥表观利用率=(施氮处理吸氮量-不施氮处理吸氮量)/氮肥施用量。其中,吸氮量为稻谷氮素吸收量和秸秆氮素吸收量的总和。稻谷氮素吸收量=稻谷氮含量×稻谷产量,秸秆氮素吸收量=秸秆氮含量×稻谷产量×m(草)/m(谷),各处理m(草)/m(谷)的比值根据收获期用于养分分析的植株样品秸秆和稻谷干物质质量计算[19],取3次重复的平均值。

采用Excel 2010和DPS 7.5软件进行数据处理及分析。

2 结果与分析

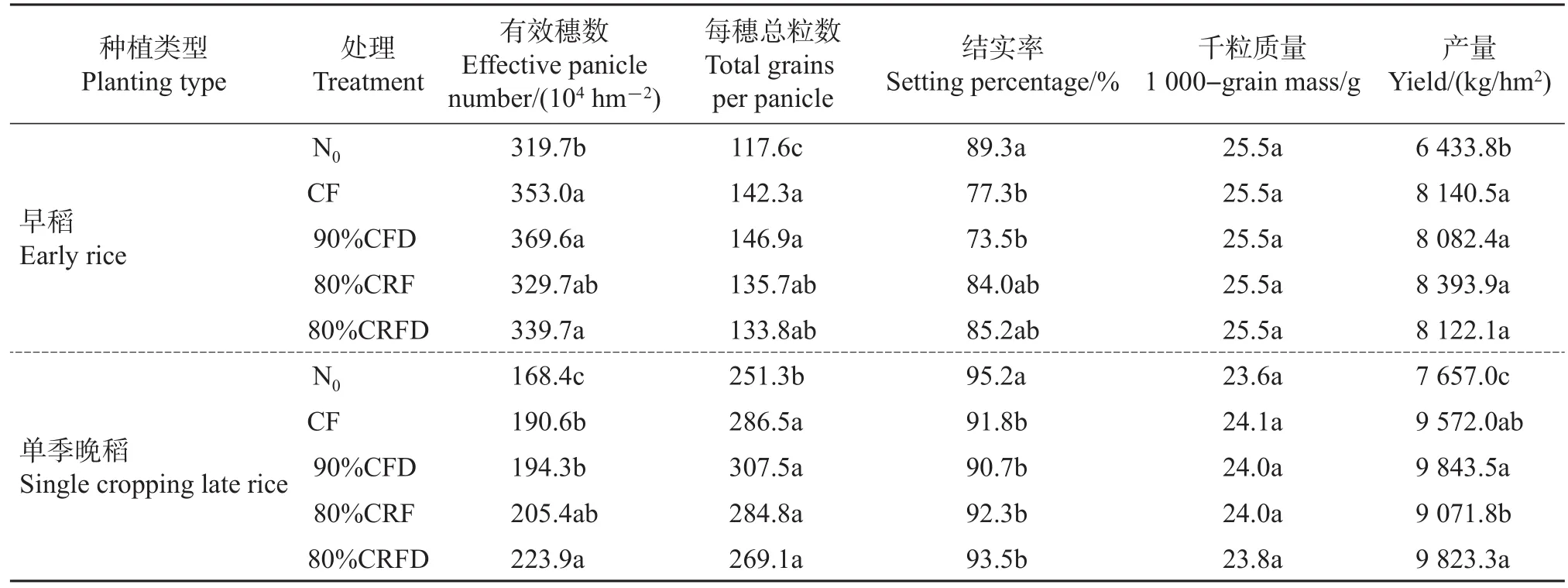

2.1 侧深施肥对水稻产量及其构成因子的影响

田间测产和考种结果(表3)表明,早稻试验中除了N0处理显著降低早稻产量外,不同施肥处理间产量都没有显著差异。90%CFD处理的产量构成因子与CF处理间没有显著差异,80%CRF、80%CRFD处理的每丛有效穗数和每穗总粒数有下降趋势,但结实率略高于CF处理。这可能是由于缓释肥前期速效氮供应不足,影响了早稻有效分蘖,但后期充足的养分供应提高了水稻结实率。

单季晚稻试验中90%CFD和80%CRFD处理的水稻产量高于CF处理,但差异不显著。80%CRF处理的产量与CF处理间差异不显著,但显著低于90%CFD和80%CRFD处理,可能是由于缓释肥减量20%撒施时单季晚稻生长后期养分供应不足,影响了水稻产量。80%CRF和80%CRFD处理的有效穗数呈现高于CF处理的趋势,每穗总粒数、结实率和千粒质量等指标与CF处理间没有明显差异(表3)。

2.2 侧深施肥对水稻关键生育期叶绿素含量的影响

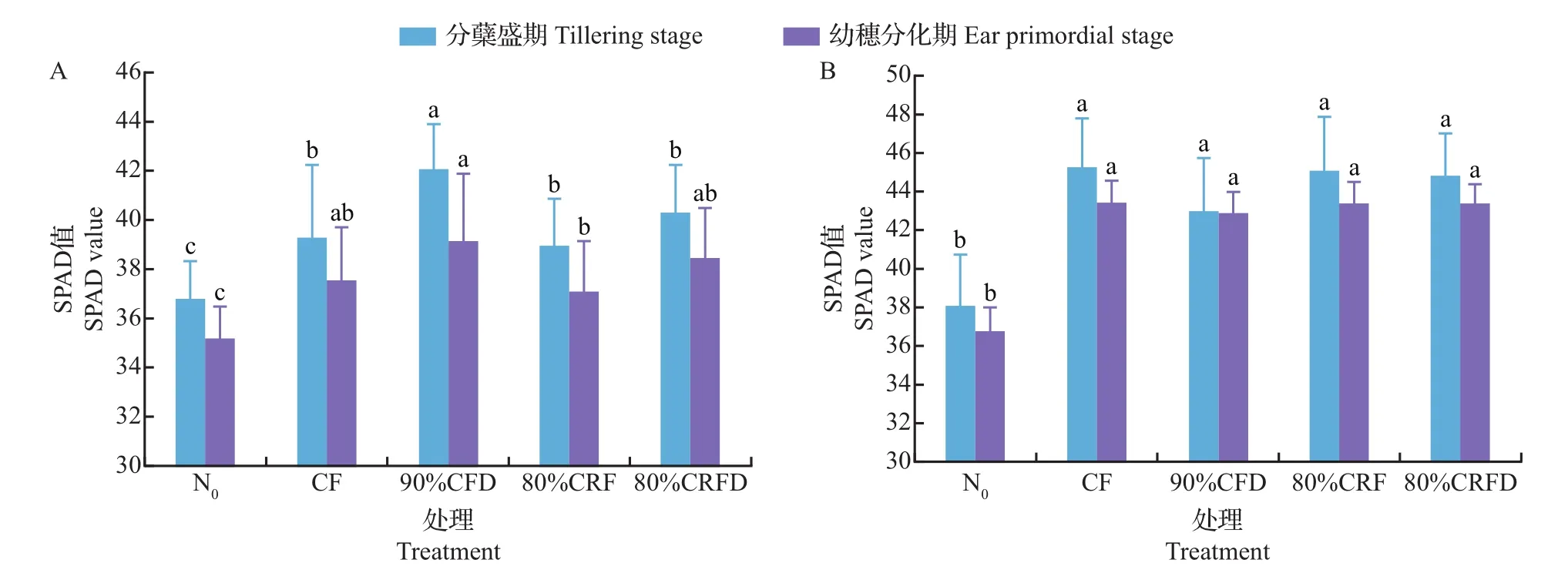

水稻关键生育期SPAD值测定结果(图1)表明:与CF处理相比,早稻试验中90%CFD处理显著增加了分蘖盛期植株叶绿素含量;80%CRF处理在分蘖盛期和幼穗分化期叶绿素含量略有下降,而80%CRFD处理略有升高,但与CF处理间差异均不显著。单季晚稻试验中除了N0处理显著降低了分蘖盛期和幼穗分化期植株叶绿素含量外,其他施肥处理间叶绿素含量都没有显著差异。

表3 侧深施肥对水稻产量及其构成因子的影响Table 3 Effect of side-deep placement of fertilizer on the yield and its component factors of rice

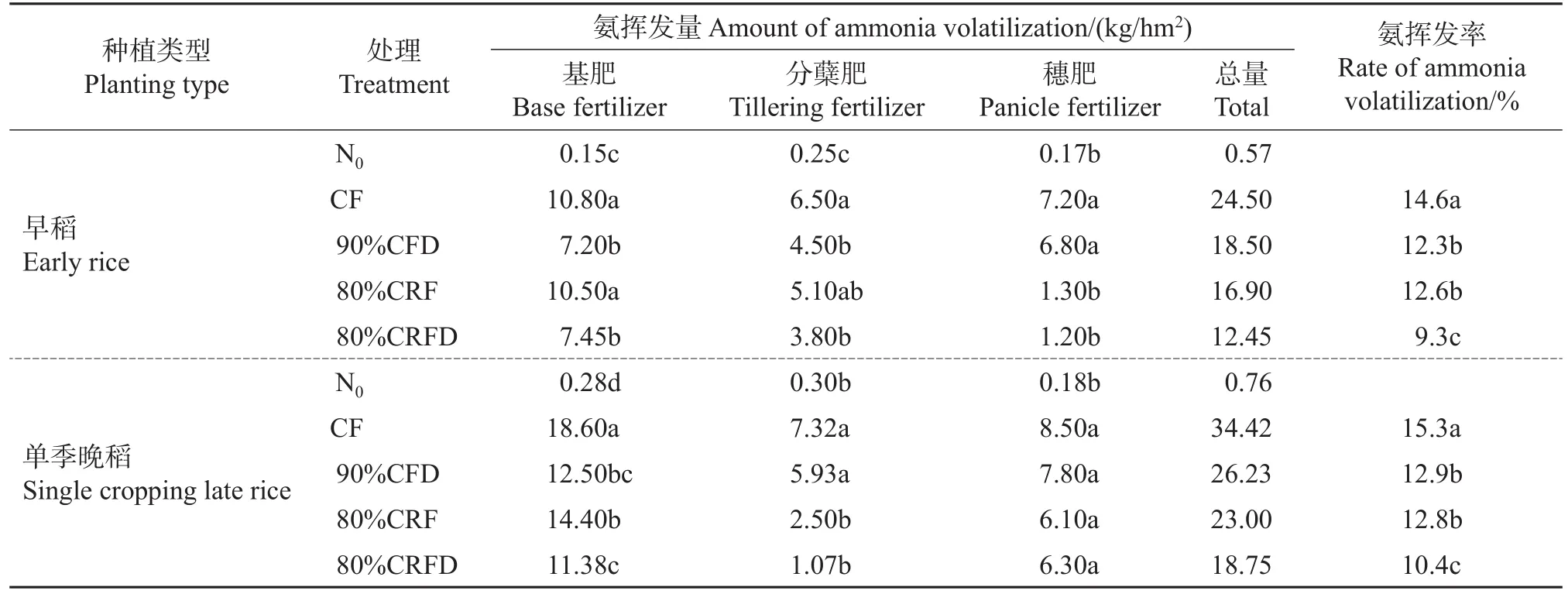

2.3 侧深施肥对稻田氨挥发的影响

从表4可以看出,侧深施肥显著降低了稻田氨挥发量。早稻试验中90%CFD、80%CRF和80%CRFD处理的氨挥发总量为12.45~18.50 kg/hm2,比CF处理减少了24.5%~49.2%,氨挥发率为9.3%~12.6%,比CF处理减少了2.0~5.3百分点。侧深施肥对降低单季晚稻氨挥发也具有明显的效果。90%CFD、80%CRF和80%CRFD 3个处理的单季晚稻试验中氨挥发总量为18.75~26.23 kg/hm2,比CF处理减少了23.8%~45.5%,氨挥发率为10.4%~12.9%,比CF处理降低了2.4~4.9百分点。其中,缓释肥结合侧深施肥技术能进一步降低稻田氨挥发量:试验中80%CRFD处理在早稻和单季晚稻上的氨挥发总量、氨挥发率都明显低于90%CFD和80%CRF处理。

图1 侧深施肥对水稻关键生育期叶绿素含量的影响Fig.1 Effect of side-deep placement of fertilizer on the SPAD value of rice at the key growth stages

表4 侧深施肥对稻田氨挥发的影响Table 4 Effect of side-deep placement of fertilizer on the ammonia volatilization

2.4 侧深施肥对水稻氮素吸收和氮肥表观利用率的影响

水稻收获期氮素吸收量和氮肥表观利用率见表5。

早稻试验中90%CFD和80%CRF处理的秸秆和稻谷含氮量、稻谷氮素吸收量和地上部氮素吸收量与CF处理间差异都不显著,而80%CRFD处理的稻谷氮素吸收量和地上部氮素吸收量都显著高于CF处理。3个减氮量处理的氮肥表观利用率为35.6%~46.9%,比CF处理增加了4.0~15.3百分点。

单季晚稻试验中90%CFD和80%CRFD处理显著增加了地上部氮素吸收量,氮肥表观利用率分别比CF处理增加了10.9和10.1百分点。80%CRF处理的氮素吸收量(秸秆、稻谷、地上部)和表观利用率与CF处理间差异都不显著。而缓释肥结合侧深施肥技术能有效促进水稻氮素吸收,早稻和单季晚稻试验中80%CRFD处理的地上部氮素吸收量、氮肥表观利用率都显著高于80%CRF处理。

表5 侧深施肥对水稻氮素吸收和利用率的影响Table 5 Effect of side-deep placement of fertilizer on the N uptake by rice and N use efficiency

3 讨论

水稻化肥减施可以分为2个阶段。首先是以现阶段水稻栽培水平下适宜施肥量为目标的化肥减施,其次是通过提高养分利用率来进一步降低化肥用量。我国通过对测土配方施肥技术的研究和推广,水稻施肥量明显下降,基本满足了基于现阶段水稻栽培水平下适宜施肥量的要求。当前,浙江省早稻施氮量约为180 kg/hm2[20]。杨梢娜[21]研究认为,杭嘉湖平原地区单季晚稻最佳施氮量为217.3~240.1 kg/hm2,相应的水稻产量为9 119.8~9 801.9 kg/hm2。本试验中CF处理的早稻和单季晚稻氮肥施用量分别为168.0和225.0 kg/hm2,产量分别达到了8 140.5和9 572.0 kg/hm2,基本代表了浙江省水稻种植大户的施肥和产量水平。更进一步的化肥减量目标,只能采用化肥品种更新、施肥方式优化等措施,通过提高养分利用率来实现[22]。

氮肥集中深施可将更多的肥料养分长时间保留在施肥点周围的土壤中,增加水稻对肥料氮的吸收,从而提高水稻氮肥利用率和产量[23]。由于施肥机械的限制,氮肥深施技术推广较为缓慢。近年来,机插秧侧深施肥机械的发展为氮肥深施技术的推广提供了支撑。研究表明,侧深施肥技术可使水稻增产6.31%~8.03%,氮肥利用率提高32.52%~50.79%[13]。本研究也表明,90%CFD和80%CRFD处理在氮肥分别减量10%和20%时,早稻和单季晚稻的产量与常规施肥间差异都不显著,氮肥表观利用率显著提高。表明侧深施肥技术在水稻化肥减量中具有明显的效果。氮肥深施后由于土壤覆盖,减少了氨挥发损失,是提高氮肥利用率的重要因素。本研究中,90%CFD和80%CRFD处理的稻田氨挥发总量、氨挥发率显著低于常规施肥处理,与侯朋福等[16]的研究结果一致。对产量构成因子的分析发现,80%CRFD处理在早稻试验中每丛有效穗数呈下降趋势,在田间试验中也观察到缓释肥撒施或侧深施处理的早稻起发偏慢,可能是由于早稻生产前期气温较低,需要足够的铵态氮供应,缓释肥减量处理由于速效氮投入量少,而且减施了分蘖肥,影响了前期氮肥供应。因此,早稻生产中复合肥侧深施的氮肥减施效应好于缓释肥减量侧深施,或者选择含硝化抑制剂的稳定性肥料更能满足早稻生长的需求。

缓释肥具有养分释放速率慢,养分释放与作物需肥同步率高的特点。已有研究表明,应用缓释肥作基肥,氮肥减量16.7%时,水稻能保持稳产,氮肥利用率可提高2.9~9.0百分点[24]。本研究表明,早稻试验中缓释肥减量20%撒施处理的早稻产量、养分吸收量与常规施肥间没有显著差异,缓释肥减量20%侧深施处理还增加了早稻的氮素吸收量。但单季晚稻试验中缓释肥减量20%撒施时,水稻产量比CF处理减少了5.2%,虽然产量、养分吸收量与常规施肥处理间差异都不显著,但都略低于CF处理,氮肥表观利用率与CF处理间也没有显著差异。表明应用缓释肥减量20%时,由于单季晚稻生长期较长,可能存在后期养分供应不足的问题,水稻有减产的风险。缓释肥结合侧深施肥技术能有效提高氮肥的利用率,保证氮肥减量20%时的稳产效应,试验中80%CRFD处理的单季晚稻产量显著高于80%CRF处理,氮素吸收量和氮肥表观利用率也显著高于80%CRF处理。因此,单季晚稻栽培中缓释肥减量20%侧深施是较适宜的氮肥减施方式。

侧深施肥技术不但能实现水稻精准施肥,提高氮肥利用率,而且能延长肥料在土壤中的养分供应时间。本研究表明,应用缓释肥侧深施肥时,早稻和单季晚稻可分别比常规施肥减少1次追肥,有效降低了人工施肥成本;但也发现,在氨挥发量测定中重复性较差,可能是受到了田块平整程度的影响。土壤平整度不够时,机器仅起到开沟效果,肥料条施后土壤未能覆盖,降低了侧深施肥的效果。因此,加强侧深施肥配套技术研究十分必要。

4 结论

复合肥减量10%侧深施(90%CFD)、缓释肥减量20%撒施(80%CRF)和缓释肥减量20%侧深施(80%CRFD)处理的早稻、单季晚稻产量与常规施肥(CF)间差异都不显著,而稻田氨挥发总量和挥发率都显著低于常规施肥处理,氮肥表观利用率则显著高于常规施肥处理。在单季晚稻试验中,80%CRF处理的水稻产量显著低于80%CRFD处理。综合分析,早稻生产中复合肥减量10%侧深施、缓释肥减量20%侧深施或撒施,都能实现氮肥减施稳产的目标,单季晚稻生产适宜采用复合肥减量10%侧深施或缓释肥减量20%侧深施的施肥方式。