浅析哲学思维在药物化学教学与科研中的应用

李 敬,姜向毅,徐淑静,刘新泳,展 鹏

(山东大学 药学院 药物化学研究所 化学生物学教育部重点实验室,山东 济南 250012)

药物化学(Medicinal Chemistry)是指运用化学的概念与方法发现药物的一门学科,其主要任务是发现新药,还包括从分子水平上揭示药物以及生理活性分子的作用机理。药物化学是新药发现的基础和龙头学科。近年,随着生物信息学、结构生物学、计算机技术和有机合成技术的飞速发展,药物化学进入到合理药物设计阶段,但新药创制过程长周期、高风险的特征并未改变[1-5]。特别是,SARS冠状病毒、埃博拉、2019新型冠状病毒等疫情爆发时,依然无药可用,这对药物的快速研发提出了更迫切的要求。

在本科教学方面,药物化学作为本科药学教育的核心主修课程,内容庞杂,知识点较多。如何提升其教学质量,建设一流专业,以适应我国创新药物研发需求,是亟待解决的问题[6]。

在研究生培养方面,研究生是我国未来药物研发的生力军,但遗憾的是,很多药物化学研究生毕业后并未从事与本专业相关的研究工作,主要原因之一是兴趣不浓厚。“善教者使人继其志”(《学记》)这就对研究生培养提出了新的要求。教学的基本要求不但使其掌握坚实的基础理论和系统的专业知识,而且要培养独立从事科学研究工作的能力;知其然,更要知其所以然,使之具有科学思维能力与学习兴趣,并将药物化学研究作为毕生从事并挚爱的事业,在药物研究领域做出创造性的成果。

总之,教无定法,但求得法[7-10]。无论对本科生还是研究生的教学,不能只是传授知识点,并非知识点的堆砌和填鸭,更重要的是要授人以渔,围绕药物设计与优化的关键环节,学习药物发现的智慧,使学生提升对学习的积极性,掌握自我学习、主动学习的能力,在已有科学成果的基础上有所发现、有所前进、有所突破。

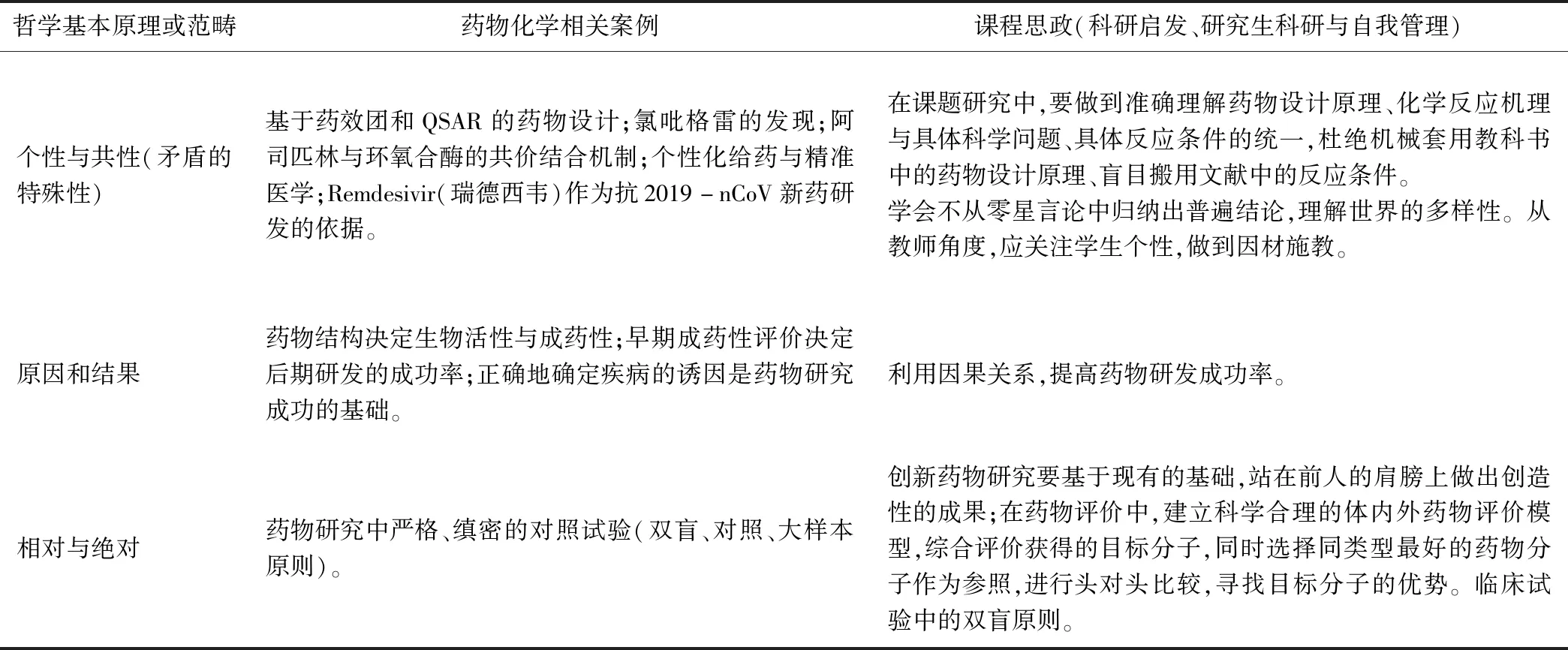

哲学是关于智慧的学科,哲学思维方式是指人们认识、改造客观世界时所运用的具有哲学特征的思维方法,具有辩证性、批判性、实践性和超经验的特征。药物化学作为基于有机化学、生理学、分子生物学等多种科学的综合学科,蕴含着丰富的哲理(表1)。“为事逆之则败,顺之则成”(《庄子》)。因此,将联系与发展等辩证法基本观点以及对立统一、质量互变和否定之否定规律等辩证法基本原理与专业知识融合融通(课程思政),善于用哲学观点解构学科体系,建立哲学思维方式,有望收到教书育人、教学相长的多重效果,对药物研发具有重要的指导意义。基于此,本文以唯物辩证法的哲学原理为脉络,结合具体实例综述了其对药物化学发展的指导作用,以期运用哲学原理提高药物研发效率。

表1 哲学基本原理或范畴与药物化学典型案例、课程思政之间的对应关系

表1(续)

1 普遍联系与永恒发展的观点

唯物辩证法强调用普遍联系和永恒发展的观点看待世界,认为一切事物都处于发展之中,且发展的总趋势是前进的、上升的。

药物化学的发展历程正是在药学、化学生物学以及计算机科学等其它学科之间紧密联系、相互作用下快速发展的。追溯起源,药物化学始于19世纪,在这一时期以发现天然活性物质为主,例如从阿片中分离得到的具有强镇痛作用的吗啡;从金鸡纳树皮中分离的抗疟药奎宁等。随着有机合成技术和生物学的发展,药物化学进入了合成药物时期,经典的磺胺类抗菌药白浪多息、抗生素类药青霉素G以及甾体激素类药物被陆续发现,是药物研发的黄金时期。20世纪60年代药物化学家提出的定量构效关系量化了化合物结构与生物活性之间的关系,增加了新药研制过程中的依据性。近期,计算机辅助药物设计技术、分子生物学、蛋白质化学以及X-射线单晶衍射等新兴技术的飞速发展提高了药物设计的精准性。可见,其它学科的进步与学科交叉对药物化学的发展具有十分重要的推动作用。

在一些具体的领域,如抗肿瘤药物的研发经历了烷化剂、金属铂配合物、抗代谢类药物、天然产物提取物及小分子靶向药物的过程。再如,新型耐药株的出现与一代代的化疗药物;老药新用,即通过筛选已经过一期临床实验验证的安全性有一定保证的药物,可缩短开发周期,扩大药物的临床应用价值[11]。又如,阿司匹林能在临床应用上不断改进疗效和开拓新的适应症,成为药物研发史上的常青树。2019年底,新型冠状病毒感染疫情爆发,很多研究者运用'老药新用'的研发手段,加快候选药物的研发速度。

逐渐提出的一些药物与受体作用的学说:占据学说、亲和力和内在活性学说、诱导契合学说、大分子扰动学说、激活-聚集学说。在对药物的类药性认识上,Lipinski提出的成药五原则曾被认为是金科玉律,但目前已难以完全界定成药性的范围,须做及时的修正和补充。近年来在药物化学权威期刊上报道的分子已在理化性质上有明显的变化,分子量增加,分子结构变复杂,化合物亲脂性、结构平面性和芳香性增加,分子柔性和极性表面积增大,包含更多的氢键供体和受体。特别是新近上市的口服药物Venetoclax,其结构和理化性质几乎完全突破了类药五原则[12]。“常制不可以待变化,一途不可以应无方”(《抱朴子》),在此背景下,配体效率、Fsp3等一些新的成药性指标逐渐受到关注。

再如,硼替佐米的上市摆脱了以往对含硼化合物难以成药的偏见[13];阿司匹林、奥美拉唑是数十年前上市的共价抑制剂,此后共价抑制剂的研究陷入沉寂,在药物化学教科书中,共价结合基团被认为是潜在毒性基团,然而,新近研究发现在以酶为靶标的上市药物,约30%的药物通过共价结合靶标而发挥药效,打破了人们对共价抑制剂的偏见,共价药物再次崛起[14];氮芥、三氧化二砷等由毒物变为药物;一直被认为是毒性气体的一氧化氮(NO)却被发现是人体内不可缺少的内源性信息传导分子,可用于治疗心脏疾病;具有“无声杀手”之称的一氧化碳(CO)被发现具有抗炎、抗菌、抗肿瘤等多种药理活性[15]。此外,硫化氢(H2S)由于可以和血红蛋白中的铁结合,使其丧失携带氧气的功能,一直被认为是剧毒物质。但近期研究表明,由H2S介导的蛋白质过硫化为一种信号传导机制,可调节蛋白质的结构和功能[16]。这些“臭腐化为神奇”的发现彻底颠覆了人们对气体分子的传统认识。这提示我们在药物化学研究中要善于以发展的视角分析问题,把握学科发展的整体脉络,把握学科前沿与新动向,避免“刻舟求剑”。

众所周知,氟原子因其体积小、电负性强等特点备受药物化学家的青睐,被广泛用于药物分子设计之中[17]。据统计,2019年FDA批准的24个小分子药物中,有11个含有氟,7个药物中含有三氟甲基。但越来越多的研究表明,尽管C-F键是最强的共价键,但化学上不稳定,药物代谢酶可能导致其裂解,由此产生的氟化物和某些代谢物可能引起严重的安全问题[17]。可见,含氟药物深入的安全性研究是非常必要的。这也表明人们的认识应与时俱进地扬弃。

蛋白酶体是治疗癌症药物的靶标,现已有3种蛋白酶体抑制剂成功上市。近几年的研究发现,设计具有双功能分子的蛋白裂解靶向嵌合体(proteolysis-targeting chimeras,PROTAC),以募集泛素连接酶和目标蛋白,使泛素化的蛋白被蛋白酶体裂解,成为药物设计的新策略[18]。

药物研发一般有两种策略:一种是针对新靶点研发首创类药物,所谓“能者非他,能自树立,不因循者是也。”这是最具价值的原始创新,如同治学要追求标新立异、独具风格、自成一家一样;另一种是针对原创新药存在的问题,基于知识的积累,在首创类药物的基础上进行结构优化,重新设计合成该药物的衍生物、结构类似物和结构相关化合物,并通过系统的药理学筛选,开发在药效学、药代动力学或者安全性方面有改进的新一代产品,是当前国际上研发创新药物的最主要途径之一。我国新药研发基础比较薄弱,模仿型药物的研发是我国现阶段提升新药创制水平,加速新药研发的快捷途径。

模仿药物具有后发优势,可以转化为胜势。阿伐他汀的研发属于已知靶点的“模仿创新”。成为史上最畅销的药物。左氧氟沙星是一个典型的通过结构优化得来的改良型药物,成为氟喹诺酮类药物中至今最成功的品种之一。充分证明了跟踪药物研发或结构优化是药物创新的主要策略之一。

坚持发展的眼光,处理好首创药物与追踪药物的关系。在如今创新药物开发难度大、风险高、成功率低的情况下,产品的升级换代、推陈出新是维持市场份额的一种常见策略。

现阶段,中国药企应瞄准国际上进入临床研究的候选药物,寻找和发现这些药物潜在的不良反应或者是部分未被满足的临床需求,快速跟进学习,设计和发现能够克服这些潜在问题的新一代药物,真正做到站在巨人的肩膀上发现最优药物;如果只是简单地从结构新颖性上获得专利保护,却并没有对竞争对手的在研药物进行具有实际意义上的突破性改造,将最终导致中国创新药物研发步入“低水平重复创新”和“高投入仿制”的怪圈。

唯物辩证法认为世界是一个有机的整体,一切事物及其内部各个要素之间都是彼此联系的,由此构成了事物的运动、变化和发展。中国先哲很早就提出了“物无孤立”的辩证思想。在药物设计中,不同靶点的药物小分子看似并无关联,但药物分子结构中往往会出现相似的结构片段(优势结构)。据统计,临床上已上市的药物骨架结构主要集中于30多种结构片段,较为常见的有苯并(二)氮卓、联苯、苯并吡啶等。“他山之石,可以攻玉”。基于此,通过系统总结已上市药物中频繁出现的结构片段(优势结构)或对优势结构再定位以构建新的活性化合物的分子模块,对药物设计具有十分重要的指导意义。

例如,在HIV整合酶抑制剂雷特格雷的发现中,Merck团队打破常规,跳出基于配体的结构衍生思维,将目光聚集到对靶蛋白的同源性筛选,类似于老药新用策略。从具有相似性活性位点结构和相同金属离子配位的催化作用机理出发,Merck团队巧妙地从HCV NS5多聚酶抑制剂的化合物库进行整合酶抑制剂的高通量筛选,得到了全新结构的二羟基嘧啶-4-甲酰胺活性骨架,为整合酶抑制剂的研究带来了突破性的进展[19]。类似“触类旁通”的例子还有抗流感新药巴洛沙为的发现。“虽非其事,见微知类”(《鬼谷子》),药物研究中应重视经验、灵感等非智力因素。

基础研究与药物开发之间存在密切的联系。一方面,基础科学的发展为药物研发提供了理论和方法的遵循;另一方面,药物研究不断地对基础学科提出新的课题,促进对生命现象更加深刻的认识。例如,西地那非的上市,极大促进了PDE家族酶功能与抑制剂的研究,其中最显著的进展就是PDE4的研究。随后,多个PDE4选择性抑制剂上市用于治疗慢性阻塞性肺病。

“天下同归而殊途,一致而百虑。”(《易》)从药物研发角度来说,当众多亚型中的一种成为一个成功的药物靶标,那么其他亚型也有可能成为新颖的药物靶标。相关研究者,如果能实时跟踪相关领域的最新进展,并在该靶标的各个亚型上做足功夫,药物研发成功率会有所增高。因此,在新药研发中,我们要对事物以及事物内部存在的不同联系方式进而全面考虑,把握内部必然的联系,“度以往事,验之来事,参之平素,可则绝之”(《鬼谷子》),进而掌握事物发展趋势,做出正确的决策。

“贯通”、“打通”、“类比”一直是一种有效的治学方法。“古之学者,比物丑类”。(《学记》)钱钟书先生的名言是:“博览群书而匠心独运,融化百花以自成一味,皆有来历而别具面具。”在药物化学研究中,联系与贯通的应用也是司空见惯,例如设计抗肿瘤药物的新策略可以用于抗病毒药物研究,反之亦然。在治学中应呈现出由点到面、在面的基础上又深入到点的相互交织的网状结构。指导研究生基于课题研究,作为个案,进而拓展到专题研究,再由专题研究到面的研究,使之具有“触类旁通”的能力。更重要的方面是,就药物化学未来的学科发展而言,更需要打破学科藩篱、兼收并蓄、与时俱进。

2 三大基本规律在药物研究中的体现

2.1 对立统一规律

“事物的矛盾法则,即对立统一的法则,是唯物辩证法的法则。”(毛泽东《矛盾论》)对立统一规律揭示了事物内部对立双方的统一和斗争是事物普遍联系的根本内容,是事物发展的源泉与动力。中国古代认识论中很早就提出“物生有两”和“相反相成”的辩证思想。正如《道德经》所言:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”。《朱子语类》提出“天地间物,未尝无相对者”,“有阴必有阳”;张载曾言:“两不立则一不可见,一不可见则两之用息”。这些论述都道明了万事万物都相辅相成、相互依存、互为条件、互相转化的道理。

在药物化学中,药物分子的刚性和柔性构象是相互对立统一的两方面,刚性分子的构象是固定的,可减少熵损失,利于与受体的契合,但其灵活性比较差;而柔性分子存在多个自由旋转的单键,基团在空间的位置多变,具有低能量的构象群,能灵活适应靶标蛋白的多种构象[20]。相应地,药物设计中的构象限制策略,即用适宜的刚性骨架替换柔性骨架,在能量上,由于构象限制使化合物采取了活性构象,可减少柔性分子在与受体结合时为“寻找”适宜的构象而导致的熵损失,在与靶标结合时,无需改变构象而损失熵值,从而提高刚性分子与受体的结合强度。但是,增强药物的构象灵活性(环系剖开策略),可很好地适应因靶标突变引起的结合位点空间大小及电性分布的变化,是提高化合物耐药性的重要策略。因此,在进行药物设计时,要根据受体的结构和特点对配体进行修饰,在相互对立统一的两者(刚性和柔性)之间找到平衡点,“刚柔并济”,以达到和受体的最佳结合。

再如,螺环等结构中sp3杂化态的碳原子多,含有一定数目的手性中心,利于分子在化学空间的舒展,与靶标形成紧密作用力,但是也存在合成可及性的问题,这正是药物化学工作者亟需解决的。

“反者道之动”。唯物辩证法指出:一切存在的事物都是由矛盾组合而成,矛盾着的双方即对立又统一。最典型的例子是药理活性与毒副作用(治病与致病),例如顺铂等细胞毒类抗肿瘤药物往往“杀敌一千,自伤八百”,尽管对癌症有效,但副作用也较大,因此,研发副作用小的铂配合物成为抗肿瘤药物领域的重要课题。此外,药物进入人体后机体对药物的作用(药代动力学)和药物对机体的作用(药效学和毒理学)也广泛地体现了对立统一关系。

按照矛盾在事物发展中的作用,可分为主要矛盾和次要矛盾两部分,其中每个具体的矛盾又包括主要方面和次要方面,两者相辅相成,相互转化。“研究任何过程,如果是存在着两个以上矛盾的复杂过程的话,就要用全力找出它的主要矛盾。捉住了这个主要矛盾,一切问题就迎刃而解了。”(毛泽东《矛盾论》)“射人先射马,擒贼先擒王”正是此理。

在整个新药研发过程中,通过结构优化发现候选药物是限速步骤,是新药创制的核心,也是最体现创造性和创新性的环节。候选药物的化学结构一旦确定,决定了后续的临床前研究的各种药学性质以及临床试验的疗效与安全性,最终决定了未来新药的命运。药理活性与成药性是成功药物的两个互相依存的要素:活性是核心,成药性是保障[21]。候选药物的确定充分体现了研发人员的智慧、经验、灵感乃至情商,需要对诸多性质做整体的判断,抓生物活性和成药性的主要矛盾,必要时对某些性质须作出容忍和退让,遴选出整体性质合理与协调的候选药物[22]。

在药物设计中,需要针对酶或者受体关键氨基酸残基进行设计;对于蛋白-蛋白互作靶标,着重考虑蛋白相互作用的热点残基;对于易突变靶标,可通过靶向主链氢键与保守型区域,提高化合物的抗耐药性。例如在新型HIV蛋白酶抑制剂的研发过程中,通过引入氢键供受体基团,形成多重主链氢键这一主要作用力(主要矛盾),显著增强了其抗耐药性[23]。这一策略同样被我们课题组用于新一代HIV逆转录酶抑制剂的研究中[24]。

解决问题既要看到主要矛盾以及矛盾的主要方面,也不能忽略次要矛盾和矛盾的次要方面。例如,索非布韦(Sofosbuvir)是以病毒的聚合酶为靶标的第一个治疗慢性丙肝药物,自上市以来取得了巨大成功。索菲布韦作为核苷类抑制剂必须经三磷酸化成活化形式起效,其中一磷酸化是限速步骤,对三磷酸化过程起到决定性作用。因此,研究人员在核苷分子中先预构成一磷酸核苷,避过限速步骤。但同时引入的磷酸基存在两个酸根,极性强不利于过膜吸收,因此又需要制成前药掩蔽极性基团。最终,研究人员利用ProTide方法(ProTide Approach)构建了磷酰胺酯的索非布韦[25]。构建索非布韦结构的整个过程提示我们在新药设计中要统筹兼顾处理好体内与体外、原药与前药等各种主要和次要矛盾,要始终坚持两点论与重点论相统一。

主要矛盾及矛盾的主要方面的观点要求我们在治学中,要处理好博与精的统一。一方面要博学,“贪多务得,细大不捐”,“兼收并蓄,待用无遗”。另一方面,又要精约,所谓“论事者必提其要,篡言者必钩其玄”。对教师的教学而言,既要注重系统性,也要把握其关键之处,要深入钻研经典教材和原始文献,“沉浸浓郁,含英咀华”,才能提高教与学的质量。

“一切矛盾着的东西,互相联系着,不但在一定条件之下共处于一个统一体中,而且在一定条件之下互相转化,这就是矛盾的同一性的全部意义。”(毛泽东《矛盾论》)俗话说:“是药三分毒”,药物作用往往存在两面性,是辩证对立的统一体,用得对就是药,用得不对就是毒。再如,杂泛性是指一种药物与多种靶标发生相互作用,从而引起相同或不同药理作用的现象,药物的杂泛性是“双刃剑”,即多向药理学与多靶标药物设计的基础,也是药物和非目标靶标结合产生副作用和药代动力学性质不佳的原因[26]。应认真分析和对待“功过参半”的杂泛性。一方面,利用杂泛性,临床前或临床观察到的副作用是发现药物的重要线索(例如,碳酸锂--从溶解膀胱结实到治疗精神疾病、利血平--从降压药到治疗精神分裂、氯丙嗪--从抗过敏药到治疗精神病药等);另一方面,避免杂泛性,进行高选择性抑制剂设计,但是过度追求高选择性也往往不可取,艾瑞昔布的研发正是体现了适度抑制策略[27]。

结构的变换往往会牵涉成药性向有利或不利的方向变化。例如,人们在运用多靶标、多价态策略和PROTAC技术设计高活性或高选择性化合物时,随着化学结构上逐渐复杂,分子尺寸和相对分子量加大;亲脂性和分子的柔性加大,溶解性和口服吸收性也因此降低,往往暴露出药效和药代之间的矛盾[28]。这就需要统筹兼顾药效与成药性之间的平衡,裁剪掉重复的或不必要的原子,提高配体效率。

就药物化学研究课题而言,所设计的化合物骨架新颖,风险大,创新性强;所设计的骨架陈旧,风险小,创新性小。正所谓“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在险远,而人之所罕至焉。故非有志者不能至也。”(王安石《游褒禅山记》)因此,研究生选题应正确看待风险与创新之间的关系,追求卓越。

2.2 质量互变规律

质量互变规律揭示了事物在发展变化中量变和质变的内在联系性。量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果。“不积跬步,无以至千里;不积细流,无以成江河”正是此理。同样,药物在体内需达到有效剂量才能发挥作用,但是需要在毒性剂量之内才能保证安全性。在药物化学中,苗头化合物需要经历结构的优化,达到一定的活性与成药性的量变积累之后,才会质变为上市药物。具体到基于片段的药物设计、基团添加策略、靶向新位点策略等,随着结构的延展和分子体积的增大,靶标亲和力与选择性往往提高[29],这种理念被笔者课题组用于新型抗流感药物设计中[30]。

需要指出的是,通过结构延展的修饰,使分子变得复杂和“肥胖”,从而产生透膜性差等不良的理化性质和药代动力学性质,进而降低体内药效。此外,可能因为含有容易被代谢的基团而成为有毒性的基团,不适宜做先导化合物。因此,在先导化合物优化过程中,适度进行简化,去除一些不必要的基团,有利于提高成药性。运用多样性合成、功能导向合成等方法对复杂天然产物的结构简化,发现了大量结构简化的活性分子。但是分子简化过程中需要注意两个问题:一是随着分子体积变小,有可能与其他靶标发生作用,因此对每一步简化都需要跟踪其活性;二是分子简化必须适度,过于简化的分子往往会导致活性和选择性的降低,以及毒性与不良反应的增多。

“夫尽小者大,积微者著。”(《荀子》)总之,纵观绝大多数药物研发过程可发现,若没有前期透彻的文献调研、系统的构效关系探索、成药性优化等量的积累,就不会有药效和药代动力学性质的飞跃。对于合理药物设计思路,“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”,要求我们“积微”治学、广泛涉猎、厚积薄发;系统的构效关系是药物化学研究的“硬功夫”,要求我们要高度重视量的积累,脚踏实地地做好系统的构效关系研究,“人一能之,己百之;人十能之,己千之”(《中庸》),反对急于求成及侥幸心理。

2.3 否定之否定规律

任何事物都是肯定方面和否定方面的统一,依靠辩证的自我否定来实现发展。“天下理无常是,事无常作。先日所用,今或弃之;今日所用,后或用之。”(《列子》)否定之否定规律揭示了事物发展的前进性与曲折性。特别是在高投入、高风险、长周期的医药行业,更需要我们以科学的态度去看待新药研发过程中肯定与否定方面的积极因素。例如沙利度胺的上市、撤市到最终以新面貌重新上市(作为类似物的阿普斯特)的过程;抗乳腺癌失败的药物Keoxifene被重新评估,上市成为抗骨质疏松药物,从而开启激素设计的新时代;降糖药苯乙双胍源自利尿药项目的失败产品;再如,二甲双胍早在1929年就发现具有强效降糖作用,但是很快被胰岛素的研究热潮所淹没,被遗忘20余年后,又被重新重视,直到现在依然是一线药物。这些例子均体现了否定之否定规律[31]。

“学贵有疑”,否定之否定规律以及认识的反复性启发我们要将反思意识、怀疑精神、批判性思维的培养贯穿在本科生及研究生教育的全阶段。

3 唯物辩证法的基本范畴在药物创制中的体现

3.1 必然性与偶然性

药物的结构优化经历了从盲目到自觉、从偶然到必然、从幸运发现到科学设计的一个漫长的发展过程。但意外发现仍是获得先导物和新药不可忽视的有效途径之一,最著名的例子有青霉素、抗肿瘤药物顺铂(细胞电生理作用研究)、抗肿瘤药长春碱(筛选降糖作用时发现兔子死亡、白细胞急剧降低)、抗病毒药物碘脱氧尿苷(开发抗肿瘤药物的意外发现)、抗流感药物金刚烷胺用于治疗帕金森病(帕金森病人治疗流感的使用)、增发药米诺地尔、治疗男性勃起障碍的西地那非[32]。此外还包括,镇痛药普瑞巴林(Pregabalin,商品名:lyrica®)最初是作为γ-氨基丁酸转氨酶抑制剂被设计出来的,却被意外发现具有激活L-谷氨酸脱羧酶的活性。抗HCV新药Daclatasvir的发现源于活性测试培养基中偶然发现的活性二聚体,经结构简化得到。在治疗HIV-1的候选药物RDEA806的临床Ⅱ期中,偶然发现其具有降尿酸作用,深入研究其主要代谢产物Lesinuard具有同等效力的降尿酸作用,同时没有抗病毒作用,且具有较好的口服吸收利用度,于2015年被美国FDA批准与黄嘌呤氧化酶抑制剂联合用药用于治疗通风,成为抗通风的首创药物[33]。

另外,主副作用的相互转化也是药物发现的重要途径。例如,齐多夫定原设计为抗肿瘤药物,但活性不强,却用于艾滋病的治疗。而吉西他滨则是由抗病毒药物成功转向抗肿瘤药物。此外的例子还有非那雄胺、米诺地尔、沙利度胺、羟基氯喹、多塞平、纳曲酮等。

偶然机遇模式的广泛存在,表明观察过程中会遇到事先无法预料的各种偶然因素,要求药物化学工作者要有敏锐的洞察力,高度细心。此外,丰富的经验积累、灵感是药物发现偶然性中的“必然因素”。屠呦呦发现青蒿素就是非常经典的例子。再如,谢毓元院士受二战时英国发明的BAL原理(BAL英文名为British Anti-Lewisite,路易斯毒气对抗剂)启发,发明我国首创的重金属广谱解毒药物二巯基丁二酸钠。

“机遇偏爱有准备的头脑”,我们在新药研发中,不但要重视必然性、规律性在事物发展中的作用,例如结构优化要进行“东南西北中”地毯式的全面考察及早期成药性评价[34];同时还要善于利用各种偶然性,敏锐地抓住“机遇”,做出突破性成果。

3.2 内因与外因

“外因是变化的条件,内因是变化的根据,外因通过内因而起作用。”(毛泽东语)。从最初的苗头化合物的发现到最终的临床试验研究,整个新药创制过程漫长而复杂。例如,用于降血脂的药物阿托伐他汀(atorvastatin)在较优的药理活性(内因)和外界因素(外因)的影响下成为第五个上市的他汀类药物。阿托伐他汀的结构是由Parke-Davis公司对已上市的四种他汀类药物进行构效关系分析的基础上进行结构优化而得到的,其生物活性与疗效明显优于已上市药物[35]。但考虑到目前已有四个他汀类药物上市,公司领导担心阿托伐他汀上市后不能获得足够的市场份额,拟决定停止临床研发。幸运的是项目负责人坚信阿托伐他汀的优越性,不惜单膝下跪,恳求临床试验,最终获得临床研究批准,效果非常理想,上市后成为重磅药物。

阿托伐他汀的优秀药效是最终上市的内在根据,但商业因素等外因也不容忽视,若无项目负责人的坚决恳求(外因),也不会有最终的上市。因此,优秀的项目研发者要有较高的主观能动性,积极创造条件,促成不利因素朝着有利方向转化。

再如,氟西汀的最初动物评价,在已有的抗抑郁模型中无效。因此,研究人员随后建立了适用于选择性5-羟色胺再摄取抑制剂的评价模型。在临床试验中,最初选用其他抗抑郁药治疗无效的病人作为对象,得出氟西汀治疗无效的结论。因此,心理医生重新选择病人进行实验后才得到了有效的结果。

新药研发充满艰辛和失败,只有严谨务实,坚持内外因相结合,从多个角度辩证的分析、解决问题,保持坚强的毅力和不懈的努力的精神,通过坚持立足于自身,发挥主观能动性,并强化国内外合作,才能达到做出创造性的成果。

3.3 本质与现象

“万物有成理而不说”(《庄子》)。本质与现象的对立统一关系决定了认识过程的曲折性和复杂性,也说明了科学研究的必要性。药物的药效和成药性(现象)等全部属性寓于分子结构(本质)之中,这也决定了药物设计主要从两个方面展开:一方面可通过优化化合物的溶解性、极性、电性、刚性和柔性等各种宏观性质,改善药代等成药性;另一方面,根据靶标的结构特征,精细调整分子的微观结构,以改善其药效学与毒理学特征,提高药效,最终获得候选药物,并运用分子模拟、结构生物学等技术探讨构效关系的规律性[36]。

从分子结构的角度,药物分子是由药效团和结构骨架构成的,药效团是药物产生特定药理作用的理化性质特征及其在空间的分布,这些特征是离散的原子、基团或片段,需固定在分子骨架上,形成具体分子。骨架具有连续性,是药效团的支撑物。同一靶标的抑制剂结构往往具有多样性,但是药效团具有类似性。相同的药效团(本质)连接在不同的分子骨架上,构成了作用于同一靶标而结构不同的化合物(表观现象)[37-38]。“善学者尽其理”(《荀子》)。“感觉到了的东西,我们不能立刻理解它,只有理解了的东西才更深刻地感觉它。感觉只解决现象问题,理论才解决本质问题”(毛泽东《实践论》),因此,只有通过“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的文献调研功夫,抓住药效团的本质,才能“不畏浮云遮望眼”,合理地进行骨架跃迁、结构简化等分子结构优化。

3.4 整体和部分

整体和部分的关系在药物研究中有充分的体现,例如,药物与靶标的结合是离子键、氢键、电荷转移、疏水作用、π-阳离子相互作用、共价结合等多种作用力综合作用的结果。药物的种类与结构多种多样,但是组成药物结构的基本模块及合成的基本反应却是有限的种类,正所谓:“声不过五,五声之变,不可胜听也;色不过五,五色之变,不可胜观也;味不过五,五味之变,不可胜尝也。”(《孙子兵法》)

药物分子设计是多种策略的联合运用,最终将苗头化合物转换为安全有效的新药。药物分子设计的每一个方法譬如有机合成的单元反应;而在研发策略的指导下所整合的各种技术和方法,乃至先后次序的安排,如同恰当地运用有机单元反应实现复杂有机化合物的合成。再如,结构优化不仅针对药效强度和选择性以及体外和体内活性,而且还要评估药代动力学性质、安全性、稳定性和物理化学性质等。另外,药物研究的后续环节,如剂型设计和剂量设计对新药上市都至关重要,这要求我们既要立足整体,在结构优化时要对多种因素加以考虑,进行多维空间的分子编辑,找到具有最佳结构,又要重视其他环节。

从熵焓的角度,配体与靶标的亲和力或解离常数可转换为结合自由能,进而可用热力学实验方法将结合能“化解”成焓和熵的贡献。从焓-熵的量变中把握结构变换对活性的影响,这是解析药物的作用机制和指导分子设计的有用方法[36]。

从基于片段的药物分子设计的角度看,药物分子结构中的每个片段都在与药物靶标结合过程中发挥着自身的作用,将不同的结构片段进行组合或者延伸,可以得到高活性的新分子。因此,要重视部分对于整体的贡献,精选优势片段。

从系统药理学角度,疾病作为一个系统具有稳定性,一些复杂性疾病例如恶性肿瘤、代谢性疾病、心血管疾病、免疫性疾病以及神经系统疾病等,由多个环节和网络调控维持,一旦形成,就相当顽固;由于致病机制的复杂性、靶标的杂泛性以及耐药性等问题使得长期干预单一靶标往往不能达到治疗的目的。因此,用于艾滋病治疗的“鸡尾酒疗法”,通过同时抑制多种靶标,产生协同的治疗效果。此外,用联合化疗的方案治疗其它病毒病毒感染、肿瘤的优势也在于此。另外,整体大于部分之和的理念也用到多靶点或多价态药物设计策略中[39]。

总之,新药开发属于多学科的交叉领域,需要多学科、多领域的协力合作[40],这就要求在药物研发的过程中,要求密切合作,集中各学科的优势力量,在科学决策、个人魅力、团队攻关和国际合作各方面聚焦有利因素,加速开发具有自主知识产权的新药,助力世界一流药物化学学科的建设。特别是“政产学研金服用”协同创新体系,在我国制药企业技术创新能力相对薄弱的今天,具有现实意义。

3.5 个性与共性(普遍性与特殊性)

“矛盾的普遍性和矛盾的特殊性的关系,就是矛盾的共性和个性的关系。” (毛泽东《矛盾论》)由个别到一般,再由一般到个别,这一认识秩序和过程的辩证法,是马克思主义认识论的辩证法精髓,是指引人们认识真理并获得实践成功的正确途径。在药物发现中,最典型的例子就是基于药效团和QSAR的药物设计,历经了活性分子信息的采集--药效团或QSAR模型的构建(个别到一般)--虚拟筛选发现新结构分子(一般到个别)的过程[41]。

“由于事物范围的极其广大,发展的无限性,所以,在一定场合为普遍性的东西,而在另一一定场合则变为特殊性。反之,在一定场合为特殊性的东西,而在另一一定场合则变为普遍性。”(毛泽东《矛盾论》)例如,氯吡格雷的发现得益于体内模型的筛选(活性形式为代谢产物),如果仅依赖合理药物设计、高通量筛选、基于靶标的筛选技术,就有可能无法发现氯吡格雷,至少它的发现会被推迟。因此,应该将体内外表型筛选技术和基于靶标的筛选技术有机地结合,取长补短。再如,阿司匹林是具有预防性治疗心脏病和卒中的非甾体抗炎药,作用机制主要是通过与环氧合酶上的Ser530产生共价结合,使结合位点的Ser530被乙酰化,进而阻碍了环氧合酶和花生四烯酸的结合,这种结合破坏了具有舒张血管作用的前列环素(PGI2)和促进血管收缩的血栓烷A2(TXA2)之间的平衡,进而产生治疗心血管疾病的作用[42]。从化学角度,丝氨酸的醇羟基和乙酰水杨酸的酚羟基发生酯交换的反应,在一般反应条件下难以发生,但由于环氧合酶的活性中心存在多种氢键、Π-Π、盐键等相互作用以及某些氨基酸残基的协同作用增加了醇羟基的亲核性、乙酰基的亲电性,进而促使该反应的发生,彰显了共价反应中的个性反应。因此,“一切个性都是有条件地暂时地存在的,所以是相对的。”(毛泽东《矛盾论》)这也启发我们,在运用共价结合理论设计药物时,由于药物在体内过程的复杂性,我们不能对共价“弹头”的适用性一概而论,既要充分考虑特定“弹头”的代谢稳定性和化学反应性(普遍性),又要考虑结合位点氨基酸残基的性质及具体的化学环境(特殊性),坚持具体问题具体分析。

一个药物可能只能适用于一种特定疾病或只适用于患有同一疾病的一部分特异人群,而一个病人可能只能使用同一类药物中的某一个药物,而其他同类药物则无效。一般而言,患者的种族、性别、遗传等会对药物疗效及代谢有影响,这种个体化差异是个性化给药及精准医学的基础。正基于此,药物临床实验中,一种新药能不能用于临床投入市场,随机双盲大样本是非常重要的“金标准”。也逐渐成为现代医学判断疗效的重要原则。

截止到2020年2月1日,2019-nCoV 引起的新冠肺炎在中国大陆仍未得到有效的控制,缺乏有效的抗病毒药物[43]。瑞德西韦(Remdesivir)尚未在任何国家获得批准上市,其安全性和有效性也未被证实。尽管瑞德西韦是在研药物,没有抗病毒数据显示Remdesivir(瑞德西韦)对于2019-nCoV的活性,但在体外和动物模型中,瑞德西韦证实了对SARS和MERS均有抑制作用,它们也属于冠状病毒,与2019-nCoV在结构上非常相似。“一节见则百节知矣”(《说苑》),其针对其它冠状病毒的有效数据给了人们希望。作为新冠肺炎潜在有效药,吉利德宣布Remdesivir(瑞德西韦)于2020年2月3日在中国开展III期临床。普遍性与特殊性的辩证关系使人们大胆假设的哲学基础(注:中科院上海药物所评估Remdesivir可能有效,上海市公共卫生临床中心也曾推荐Remdesivir),也是将来指导广谱抗冠状病毒药物研发及老药新用的依据[44]。

在课题研究中,要做到准确理解药物设计原理、化学反应机理与具体科学问题、具体反应条件的统一,杜绝机械套用教科书中的药物设计原理、盲目搬用文献中的反应条件。

3.6 原因与结果

《大学》曰:“物有本末,事有始终,知所先后,则近道矣。”从药物研发的角度出发,充分把握事物之间的因果关系是正确认识事物,解决难题,进行科学研究的前提。药物靶标的发现、药物合理评价体系建立及分子机制的阐明依赖基础生物学的发展,是推动首创药物研究的驱动力。药理活性和成药性是上市药物必不可少的两大要素,候选药物的药理活性和成药性共存于化学结构中,其品质决定新药的成败[45]。从宏观和微观的角度,相对分子质量、水溶性、电荷、脂溶性(分配性)和极性表面积等决定宏观性质(分子骨架),进而决定药代和成药性;氢键给体、氢键接受体、正电中心、负电中心、疏水中心和芳环中心是决定活性的微观因素(药效团),进而决定药理作用。早期成药性评价决定后期研发的成功率,我们在药物设计或结构优化、早期成药性评价时,要充分利用各种因果关系,由因及果或由果溯因,兼顾宏观性质与微观结构,使药效强度和选择性、药代动力学和药物的物理化学性质达到最佳的匹配[46]。

β淀粉样蛋白假说一直是过去几十年来最重要、也是接受实验检验最多的阿尔茨海默病的病因解释理论。然而,基于这一假说的药物研究纷纷在临床试验中“折戟沉沙”。近期一项研究表明:“β淀粉样蛋白”可能不是疾病诱因,而是疾病发展的一种结果[47]。可见,正确地确定疾病的诱因是药物研究成功的基础。

3.7 相对与绝对

相对与绝对是反映事物性质的两个不同方面的哲学范畴,其中相对是有条件的、暂时的,绝对是无条件的、永恒的,两者对立统一,且在一定条件下可发生相互转化。

这对我们的启发是:创新药物研究要基于现有的基础,要把背景调研清楚,进行纵横比较,站在前人的肩膀上做出创造性的成果;在药物评价中,建立科学合理的体内外药物评价模型,综合评价获得的目标分子,同时选择同类型最好的药物分子作为参照,进行头对头比较,寻找目标分子的优势。临床试验中的双盲原则,观察者(医生)和被观察者(病人)双方都不知道被观察者所属的对照组。

4 总结与展望

药物研发有自身的规律性,“逆者难从,顺着易行”(《素书》),通过科研实践而发现规律,从感性认识而能动地发展到理性认识,又从理性认识而能动地指导药物发现实践,提高发现治疗艾滋病、肿瘤等棘手疾病,以及SARS、2019新型冠状病毒肺炎等重大突发疫情急需药物的成功率。实践、认识、再实践、再认识,这种形式,循环往复以至无穷,而实践和认识之每一循环的内容,都加深了对药物研发规律的认识,“兵无常势,水无常形”,突破固有模式[48-49],成为“能因敌变化而取胜者”。这就是药物化学研究工作者的知行统一观。

英国学者、哲学家怀特海德(A.N.Whitehead)曾说:“在古代的学苑里,哲学家传授给弟子的是智慧,但在今天的大学里,我们教育的目的只是卑微到教学生某些专业、学科的一部分知识。”教育更重要的是要教给学生真正的智慧,教给他们思考问题的方式和方法[50,51]。因此,就药物化学教学教学而言,更为重要的是“转知成智”,即把知识转化、升华为智慧,将药物研发中体现的哲理或规律深刻在学生的脑子里。

对于研究生而言,“学而不能行谓之病”(《庄子》),应该在知识、理论、方法教育的基础上,主动总结药物化学的规律和智慧,发挥主观能动性,将之自觉地应用于科研新实践,自觉地运用辩证思维去分析、解决问题。

对于教师的专业发展而言,自身的教育思想和治学理念是其根本,而非方法和技巧。美国教育家乔治·奈勒(1908-1999)所说:“无论你干哪一行业,个人的哲学信念是认清自己的生活方向的唯一有效的手段。如果我们是一个教师或者教育领导人,而没有系统的教育哲学,并且没有理智上的信念的话,那么我们就会茫然无所适从。”[52]因此,教师应当超越个人经验常识,以总结哲学思想在专业领域的应用为契机,逐渐树立自己的教育哲学思想。

致谢

本文关于药物研究的多个观点、多个案例参考了郭宗儒研究员的相关著述及综述,在此表示衷心感谢。“一叶障目不见泰山”,如有谬误或理解不当之处,敬请读者及专家不吝指正。