“益气活血汤”药物透入治疗气虚血瘀型奥沙利铂所致外周神经毒性病变的临床研究

路 娜,温晓燕,黄敏娜,王来捷,史婷婷,李文涛,贾英杰

(天津中医药大学第一附属医院肿瘤科,天津 300381)

外周神经病变是化疗药物引起的常见毒副反应之一,在临床上由于化疗药物不同以及个体差异,因此会出现不可预测的外周神经毒性[1]。化疗药物常引起周围神经病变的有紫杉类、长春碱类、免疫抑制剂、重金属铂类等,主要临床表现为四肢麻木,感觉、运动障碍,腱反射异常,肌无力等,表现较严重者,可出现后遗症。对于外周神经病变主要是奥沙利铂剂量限制性毒性,据报告显示,其发生率可高达90%,严重时可延长至整个治疗周期,进而明显影响患者的生活质量[2-3]。目前,对于因奥沙利铂化疗所导致的外周神经毒性尚无标准的有效治疗方法[4]。中医学根据本病的临床表现,大多将其归属于“痹症”“络病”“麻木”等范畴[5]。临床上多以气虚血瘀证为主,因此,天津中医药大学第一附属医院肿瘤科自2017年12月对奥沙利铂化疗后出现外周神经毒性的患者采用中药透入疗法进行治疗,在改善患者临床症状和生存质量方面显示了较好的优势,取得满意疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 西医诊断标准 参照2002年人民军医出版社出版的《神经病学·神经系统中毒及代谢性疾病》中化疗所致周围神经病变的描述:肢端感觉异常,刺痛、无力、麻木、腱反射减退、消失,神经传导速度减慢,停用化疗药物后多数可恢复,但也可长期伴随或存在。

1.2 中医诊断标准 参照2002年国家药品监督管理局发布的《中药新药临床研究指导原则》[6](试行)中气虚血瘀证的内容,拟定中医证候诊断(辨证)标准。

主症:肢体麻木、不仁;疼痛,以刺痛为主;感觉异常,肢体无力。

次症:气短、神疲乏力;皮下瘀斑;肌肤甲错;舌淡暗或有瘀斑、瘀点,脉象弦涩或沉细。

包含主症2项或主症1项伴次症1~2项即符合诊断标准。

1.3 纳入与排除标准 纳入标准:符合中西医诊断标准者;使用奥沙利铂化疗后出现1级或以上外周神经毒性症状者;年龄在18~75岁之间;签署相关知情同意书,自愿加入该研究者;无严重心肝肾、精神病患及造血系统等原发病;体力状况卡氏评分(KPS)60分以上;预计生存期≥3个月。

排除标准:不符合纳入标准者;患有骨关节、心脑系统、神经系统及糖尿病等可引起类似外周神经毒性表现的疾病;具有认知障碍或其他精神系统疾病不能配合治疗者;年龄<18岁且>75岁,处于妊娠、哺乳期或准备妊娠者;严重的心脑血管、血液疾病者,严重的肝、肾功能不全者;正在接受其他临床药物试验者。

1.4 剔除标准 纳入后及治疗过程中发现存在排除标准者;治疗期间发生严重毒副反应或其他反应而中止治疗者;治疗期间依从性差,不愿配合随访及按要求接受治疗者;治疗过程中应用其他可能影响研究结果的治疗措施者。

1.5 一般资料 选取2017年12月—2019年1月在天津中医药大学第一附属医院接受以奥沙利铂为基础标准化疗方案的恶性肿瘤患者60例作为研究对象。直肠癌25例,结肠癌21例,胃癌12例,胆管癌2例。男26例,女34例,平均年龄(50.9±0.7)岁。采用随机数字表将研究对象随机分为治疗组和对照组。其中,治疗组30例,男14例,女16例,年龄最小者26岁,最大者75岁,平均年龄(52.2±0.2)岁,直肠癌13例,结肠癌10例,胃癌6例,胆囊癌1例。对照组30例,男12例,女18例,年龄最小者22岁,最大者71岁,平均年龄(46.12±0.80)岁,直肠癌12例,结肠癌11例,胃癌6例,胆囊癌1例;两组患者性别、年龄、疾病类型等一般资料比较,差异无显著性(P>0.05),组间具有可比性。

1.6 治疗方法 对照组患者采用口服甲钴胺片0.5 mg/次,每日3次;14 d为1周期,观察2个周期。治疗组患者在对照组治疗的基础上予中药汤剂益气活血汤(天津中医药大学第一附属医院药剂科提供),作用于双侧足三里,将2 mL药液注入专用的耦合片上,装在治疗头上,采用NAYA-01TD超声电导仪(北京诺亚同舟医疗技术有限公司)进行中药超声透皮治疗30min,维持自然渗透,每日1次,10 d为1个周期,总观察疗程为2个周期。

1.7 观察指标 观察两组治疗前后美国国立癌症研究院(NCI-CTC)3.0奥沙利铂专用的神经毒性分级标准(Ⅰ级:短时间的感觉异常、麻木;Ⅱ级:两治疗周期间持续存在的感觉异常、麻木;Ⅲ级:感觉异常,导致功能障碍的感觉迟钝[7])、临床中医证候疗效、免疫功能(T淋巴细胞亚群水平),在治疗期间进行奥沙利铂神经毒性评估及记录,由同一名医师评估并记录治疗前及治疗后的证候评分。

1.8 中医证候分级标准及疗效标准 参考郑筱萸主编《中药新药临床研究指导原则》[5]计分,重度症状者计3分,中度症状者计2分,轻度症状者计1分,无任何症状者计0分。根据单项症状评分的总积分,依据其治疗前后积分值的变化情况评定证候疗效,凡积分值下降≥2/3为有显著改善,≥1/3但<2/3为部分改善,<1/3为无改善。

1.9 统计学方法 采用SPSS 23.0软件对数据进行统计学分析,符合正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验进行分析,计数资料以构成比表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

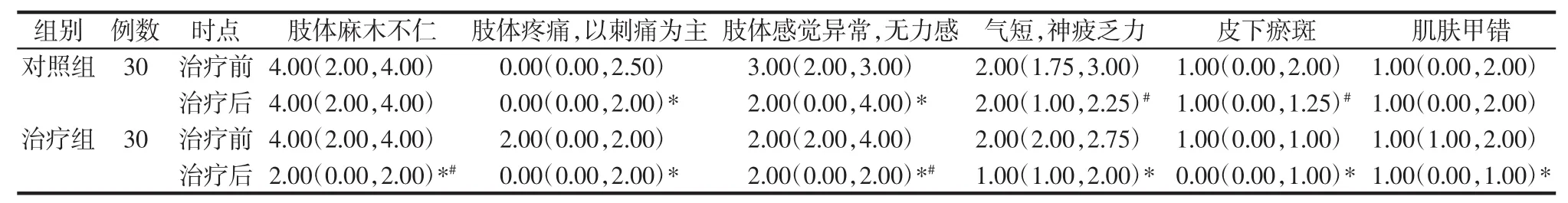

2.1 两组患者治疗前后中医证候改善情况 两组患者治疗前中医单项症状评分分布,经统计学分析,无统计学差异(P>0.05),具有可比性。组内比较,治疗组肢体麻木不仁,肢体疼痛,以刺痛为主,肢体感觉异常,无力感,气短,神疲乏力,皮下瘀斑和肌肤甲错临床症状均有显著改善,有统计学意义(P<0.01)。对照组肢体疼痛,以刺痛为主和肢体感觉异常,无力感临床症状均有显著改善,有统计学意义(P<0.01),其余中医单项症状评分与治疗前比较有所改善,但无统计学意义(P>0.05);组间比较,治疗组肢体麻木不仁和肢体感觉异常,无力感临床症状均显著优于对照组(P<0.05),具有统计学意义。见表1。

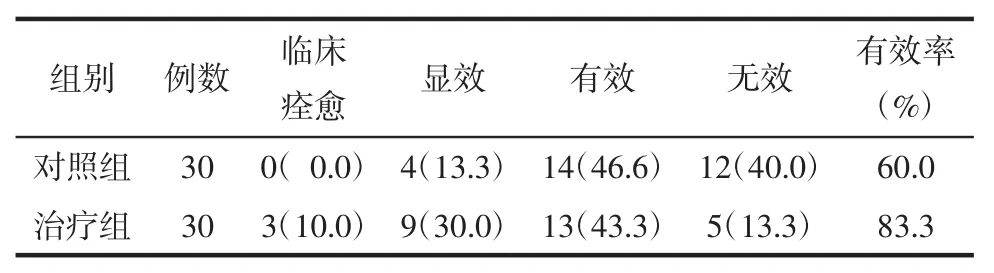

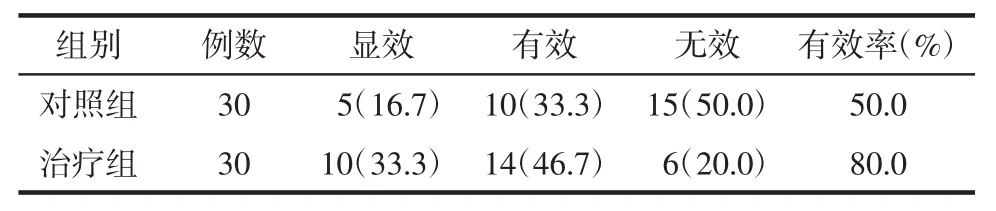

2.2 两组患者中医证候疗效比较情况 联合组总有效率为83.3%,对照组总有效率为60.0%,两组中医证候疗效经χ2检验,治疗组有效率明显高于对照组,有显著性差异(χ2=4.022,P<0.05)。见表 2。

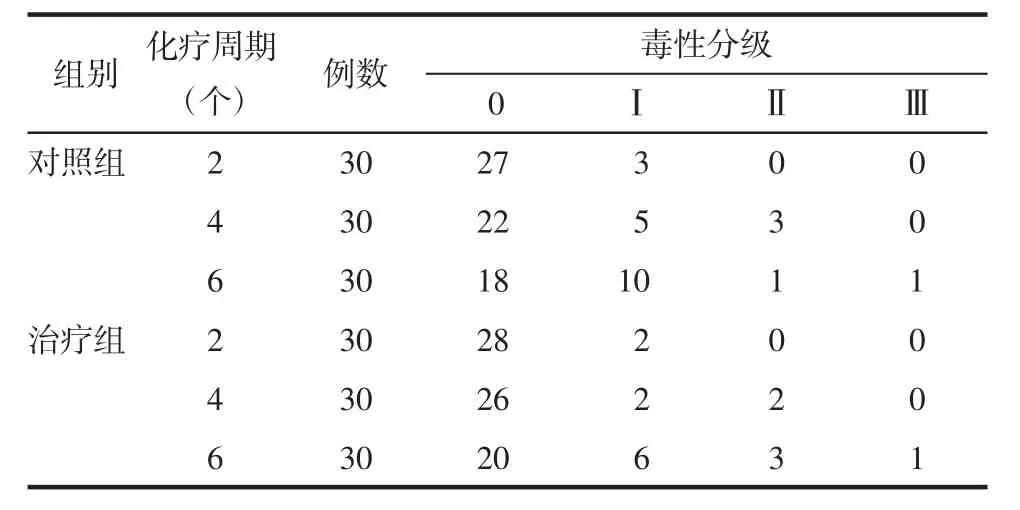

2.3 两组患者外周神经毒性分级关系比较 化疗2个周期时,治疗组和对照组中Ⅰ~Ⅱ度神经毒性发生率分别为6.7%、10%,两组发生率的差异无统计学意义。化疗4个周期时,治疗组和对照组中Ⅰ~Ⅱ度神经毒性发生率分别为14.3%和33.3%,神经毒性的发生率较2个周期增加,治疗组和对照组发生率的差异有统计学意义。化疗6个周期时,治疗组和对照组中Ⅰ~Ⅱ度神经毒性发生率分别为36%、55%,神经毒性的发生率较6个周期时增加,治疗组和对照组发生率差异有统计学意义。见表3。

表1 两组患者治疗前后中医证候改善情况比较Tab.1 Comparison of traditional Chinese medicine syndrome improvement of patients before and after treatment between two groups 分

表2 两组患者中医证候疗效比较Tab.2 Comparison of the efficacy of traditional Chinese medicine syndromes of patients between two groups 例

表3 两组患者外周神经毒性发生数Tab.3 Incidence of the peripheral neurotoxicity of patients between two groups例

2.4 两组患者外周神经毒性疗效评价比较 联合组总有效率为80.0%,对照组总有效率为50.0%,两组外周神经毒性疗效经卡方检验,治疗组有效率明显高于对照组,有显著性差异(χ2=5.934,P<0.05)。见表4。

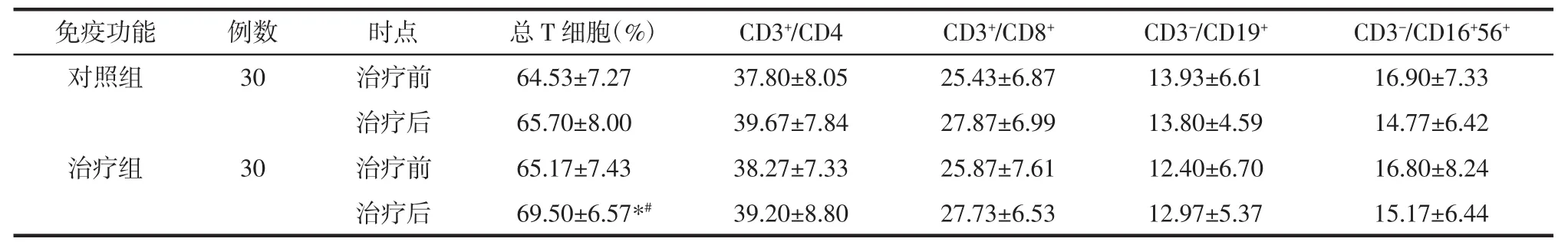

2.5 两组患者各淋巴细胞亚群水平比较 两组患者在治疗前各淋巴细胞亚群指标不存在统计学差异(P>0.05),具有可比性。组内比较显示,治疗组患者治疗后总T细胞比较治疗前高,差异具有统计学意义(P<0.05),其他淋巴细胞亚群指标前后不存在统计学差异。对照组患者治疗后较治疗前则无明显变化(P>0.05)。组间比较显示,总T细胞升高水平明显优于对照组(P<0.01),具有统计学意义;两组患者治疗后 CD3+/CD4、CD3+/CD8+、CD3-/CD19+、CD3-/CD16+56+水平经检验,差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表4 两组患者外周神经毒性疗效评价比较Tab.4 Comparison of the efficacy evaluation of peripheral neurotoxicity of patients between two groups例(%)

3 讨论

本病的病机为“气虚血瘀,脉络阻塞”。《素问·痹论》记载:“其不痛不仁者,病久入深,荣卫之行涩,经络时疏,故不通。皮肤不营,故为不仁。”叶天士《临证指南医案》中指出:“初病在气,久则入血”。[8]沈金鳌《杂病源流犀烛》中记载:“麻,气虚是本,风痰是标;木,死血凝滞于内,而外挟风寒,阳气虚败,不能运动”。汪机《医学原理》曰:“有气虚不能导血荣养筋脉而作麻木者,有因血无以荣养筋肉,以致经遂涩而作麻木者。”[9]由于化疗药物的使用导致机体气血损伤,气虚失运,血虚失濡,血行瘀滞,络脉瘀阻,不荣四末,可见肢体麻木不仁,甚或肢体感觉异常,无力感;脉络瘀阻,不通则痛,可见肢体疼痛,以刺痛为主;气血亏虚,机体失于濡养,则出现气短,神疲乏力、皮下瘀斑、肌肤甲错等症状。对于该病中医主要以外治为主,外治法具有简、便、廉、验等特点,所谓“外治之理即内治之理,外治之药即内治之药,所异者法耳”[10]。

超声电导仪药物透入是一种新型的治疗方式,在皮肤和组织间建立一种生物通道,采用高能量推动药物进入局部组织,提高局部穴位的药物浓度[11]。足三里穴是足阳明胃经的重要腧穴,经络是气血运行的通络,研究表明[12-13]有效刺激足三里穴具有调节免疫的功能,可调节经络,有扶正祛邪之功效。”本研究选择经皮给药的透药方式进行给药,通过将药物浓度凝集于患处,快速将药物渗透于患病部位,促使其充分吸收,治疗无痛苦,且无不良反应。以自拟方药益气活血汤为透药媒介,其中黄芪、太子参作为主药,共奏益气滋阴,扶正祛邪功效,而方药中的黄芪一味,独有特点。《本草求真》指出:“气虚者宜补,黄芪可补肺气之不足。”[14]《医学衷中参西录》言:“黄芪,能补气,兼能升气,善治胸中大气下陷。”[15]可见黄芪善于补气。恶性肿瘤的基本病机为“正气内虚,毒瘀并存”,所谓“正虚之处,便是留邪之所”,正气亏虚是其根本。患者常见一派气虚羸弱之象,又因手术损耗其气血,故黄芪可谓是军中之帅,不可缺之。唐容川《血证论》言气、水本一家,“盖人身之气,生于脐下丹田气海之中,脐下者肾与膀胱,水所归宿之地……蒸其水,使化为气,如《易》之坎卦,一阳生于水中,而为生气之根。”[16]补水可生气,重在滋阴化源,求其“善补阳者,必于阴中求阳,则阳得阴助而生化无穷”之意,故伍麦门冬、石斛、当归、白芍、五味子、熟地黄等滋阴养血之属,使生气之源泉不绝,羸弱之躯可日渐复元。药对配伍属于精良配伍,可以起到减毒增效的作用,该药对堪称为方剂中的精髓部分。《慎斋遗书》曰:“诸病不愈,必寻到脾胃之中方无一失。”[17]故选用味甘、淡,性平的茯苓健脾和胃。川芎,红花,鸡血藤解郁行气,活血化瘀,通经活络,甘草调和诸药。

表5 两组患者各淋巴细胞亚群水平比较(±s)Tab.5 Comparison of the lymphocyte subgroup levels of patients between two groups(±s)

表5 两组患者各淋巴细胞亚群水平比较(±s)Tab.5 Comparison of the lymphocyte subgroup levels of patients between two groups(±s)

注:与治疗前比较,*P<0.05;与对照组比较,#P<0.05。

免疫功能对照组例数30时点治疗前总T细胞(%) CD3+/CD4 CD3+/CD8+ CD3-/CD19+ CD3-/CD16+56+64.53±7.27 37.80±8.05 25.43±6.87 13.93±6.61 16.90±7.33治疗后治疗组 30 治疗前 65.17±7.43 38.27±7.33 25.87±7.61 12.40±6.70 16.80±8.24治疗后 69.50±6.57*# 39.20±8.80 27.73±6.53 12.97±5.37 15.17±6.44 65.70±8.00 39.67±7.84 27.87±6.99 13.80±4.59 14.77±6.42

研究结果初步表明,自拟益气活血汤通过透药方式给药后能够有效的降低神经毒性分级,提高患者免疫力,改善气虚血瘀证患者的中医证候相关症状,且无明显不良反应,对肿瘤治疗起到增效减毒的作用,临床值得推广。但研究不足之处在于样本量相对较小,且为单中心研究,下一步有望扩大样本数量,以获得更可靠、可信的临床共识。