胃原发多灶性恶性黑色素瘤并骨转移一例

孙亚坤 刘成华

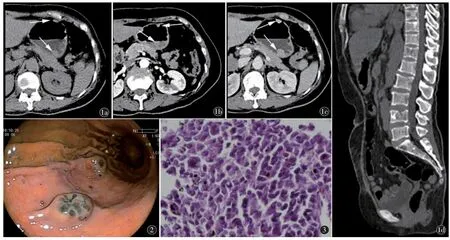

病例资料患者,女,53 岁,无诱因纳差、胸痛、消瘦3个月余,体重下降5 kg。近日因胸痛加重到我院就诊。实验室检查无特殊。腹部CT(图1a~1c)示胃大弯侧壁不规则增厚,见多个结节状突起,边缘光滑,动态增强扫描呈明显不均匀强化,较大者1.8 cm×1.2 cm×1.0 cm,较小者0.8 cm×0.7 cm×0.6 cm。双侧多根肋骨、多个胸椎、腰椎、右侧蝶骨及颅骨、骨盆多发骨质破坏,考虑转移灶(图1d)。胃镜示:胃底、胃体见散在多个黏膜隆起,大小约0.5~1.5 cm,表面糜烂,发黑,粗糙(图2),内镜染色不均匀,取材送检。病理结果:(胃体)恶性黑色素瘤(图3)。免疫组化:肿瘤细胞:HMB45(+)、A103(+)、S-100(+)、PCK(-)、LCA(-)、Ki-67(30%)。患者入院后第11 天,因呼吸骤停、血压下降,抢救无效死亡。

讨论恶性黑色素瘤是一种来自黑色素细胞的高度恶性肿瘤,以组织内含有黑色素为特征,皮肤最为常见,眼、鼻腔、肛门区域均可发生,原发于胃肠道者罕见[1,2]。发生于皮肤者,病变易于发现,便于观察,临床诊断相对容易,病程初期就医者较多,所以治疗效果相对稍好。若发生于皮肤以外的组织器官(口腔、鼻腔及消化道黏膜为主),则症状隐秘,前期难以发现,当出现相应部位临床症状时,则病程分期较后,治疗效果非常差。

皮肤以外的组织器官发生黑色素瘤,大多数为转移灶,所以黑色素瘤及色素沉着疾病病史,在诊断原发性肿瘤中至关重要。该病患胃镜提示胃原发性黑色素瘤后,再次仔细询问,该患者否认相关病史。临床上完成全身皮肤检查,未发现相关疑似病变。患者头颅、颈部及胸腹部多期扫描,也无其他器官的肿瘤表现,且CT 所示胃内多发病变与胃黏膜关系密切,故诊断为胃原发黑色素瘤。

图1 a)CT 平扫示胃大弯侧壁不规则增厚,见多发大小不等软组织密度结节状突起(箭),平扫CT 值约30 HU;b)CT 增强扫描动脉期病灶(箭)呈不均匀明显强化,CT 值约60 HU;c)CT 增强扫描静脉期病灶进一步强化(箭),CT 值约95 HU;d)CT 矢状位重组示椎体多发骨质破坏 图2 胃镜示胃黏膜下黑色隆起性病变 图3 镜下见肿瘤细胞内充满色素颗粒,HE 10×40

胃恶性黑色素瘤根据胃镜下表现分为3 型,单个隆起型、多发隆起型、弥漫型。恶性黑色素瘤的影像学表现报道较少,Othman 等[3]报道病变可呈息肉状、空洞状、腔外生长型、浸润生长型等。病理学检查,免疫组化指标中,S-100具有高敏感度(93%~100%),HMB45 具有高特异度[5]。

本例属于多发隆起型,息肉状。病变大小均在2.0 cm内,基底宽,凸向胃腔,与胃黏膜关系密切,周围肌层、浆膜层未见明显受侵蚀。增强扫描病变动脉期强化略低于静脉期,整体呈渐近性强化,且强化不均匀,静脉期病变内见散在小点状高强化灶,肿瘤内未见坏死、囊变及钙化。骨转移灶大部分为溶骨性转移,少部分可见成骨表现。有肺内原发黑色素瘤病例报道,CT 表现肿瘤呈渐进性强化,且强化不均匀[4]。胃多发性息肉、多灶性神经内分泌肿瘤、黑斑息肉瘤(P-J 病)等胃部多发病变,其CT 表现在病变大小、密度、强化方式上都与本病具有很高的相似性,CT 很难鉴别,必须结合患者病史、体征及其他检查手段综合分析。笔者认为在诊断恶性黑色素瘤时,黑色素瘤及色素沉着疾病病史,病理学检查结果是两项重要的诊断指标。而影像学检查在病变定位、定量上有很大帮助,对疾病分期和治疗评估方面有优势,但无法作出定性诊断。