基于客运网络的城际可达性及经济联系格局

——以福州市为例

陈 嘉,陈 刚

(闽江学院海洋学院,福建 福州 350108)

0 引言

交通作为联系地理空间中社会经济活动的纽带,是社会化分工成立的根本保证[1]。随着我国高速铁路与公路网络体系不断完善,地区间经济文化联系也愈发密切,区域交通可达性成为影响区域间人员交流和物资流动的重要因素,进而制约着区域间经济联系的强度与空间指向[2]。区域经济联系强度建立在区域交通可达性的基础上,可进一步说明区域间经济联系及其相互作用,体现人员的流动、物资的集散以及资金与信息的流通与交流,可定量讨论区域与区域之间的经济联系强度和空间经济联系导向。

国内区际联系研究始于20世纪90年代前后[3],而针对福建省内的研究则集中于2010年前后[4],结论认为福建省内形成东部“双核”城市群,经济联系格局由沿海向内陆山区衰减[5],其时福建省高铁网络体系尚处于构建初期,对于省内市际交通可达性及经济联系格局之影响尚未充分显现。综观已有研究,以福州为核心节点,针对其对外联系的研究亦相对较少,开展核心地市对外经济联系与辐射带动作用的研究,有其显著的理论与实践意义。

自2009年温福铁路通车以来,福建省逐渐进入高铁时代[6]。福州市作为福建省道路交通体系的重要节点及经济社会发展的核心城市,其与各地区间的经济联系空间格局也必将受到高速铁路、公路体系发展的影响。随着国家“一带一路”倡议的提出,作为21世纪“海上丝绸之路”经济带(以下简称“海丝”)核心区——福建省的省会城市[7],福州市应借助“海丝”核心区、海上福州等政策的实施,加强与各县市的交通与经济联系,提升核心城市的辐射带动作用,进一步聚集资源、对外开放,充分地发挥省会城市的集散作用,进而带动地区乃至全省的对外开放与经济发展。

鉴于此,本文以福建省福州市到省内其他21个县市(县级市及以上)客运最短旅行时间距离为指标,测算福州与福建省其余地市的城际交通可达性,在此基础上运用引力模型研究福州市对外经济联系格局,厘清福州作为对外节点和枢纽城市,联系内陆腹地、加强对外联系的作用与地位,同各区域间经济联系与合作的主导方向,为区域经济空间组织提供理论基础。

1 研究区概况

福建省位于我国东南沿海,是“一带一路”倡议下“海丝”的重要起点,是海峡西岸经济区的核心组成部分。福建1956年才兴建了第一条铁路——鹰厦铁路,在此后长达30年的时间内,它成为福建省对外联系的唯一一条铁路,叠加当时较“破碎化”的一般公路路网,形成支撑着福建各地及其对外的交通联系。20世纪90年代末,随着国家铁路大发展,福建打通了多条出省及省内的铁路通道,与此同时不断发展与完善的高速公路体系,进一步加快了福建省内各市间的社会经济联系及对外交流。自2011年起,福建省开始进入时速高达200 km以上的高铁动车时代。2015年,福建省努力实现“市市有快铁、县县通高速、镇镇有干线、村村通客车”的目标[8]。在“十二五”期间交通建设与发展成为福建省跨越发展的重要目标,统计数据显示,2015年底铁路通车里程达到3 300 km,基本形成了“五纵五横”的主要骨架;公路通车里程达到5 000 km以上,形成了“三纵六横”的骨架网络[9]。

随着省内各地高速铁路线的建成与开通,省内各市之间以及省际社会经济联系更加紧密,高速铁路与高速公路两者互相结合、互为补充,为福建省内及对外的经济联系发展提供有力的基础性保障。虽然可达性的不断提高一定程度上促进了区域经济发展,但是同时也加快了省内的分异[10]。福州市作为福建省的省会城市,分析其至省内其余各地市的交通可达性,进一步得出其与各地市之间的经济距离,分析经济联系强度,可在“一带一路”倡议及“海西”战略的大背景下,加强福州与各地市的交通联系,从而为制定经济快速发展的相关政策提供依据。福建省新一轮交通规划与经济发展建设已经开始,分析交通可达性所带来的新空间格局,探讨交通可达性与福州到各市之间的区域经济联系强度的关系,对协调福建省内各地市经济发展有着重要的现实意义。

2 研究方法与数据来源

2.1 可达性与经济联系的测算方法

区域交通可达性是指利用特定的交通系统从某一指定的区域到达活动目的地的便利程度[11]。在一定区域内,交通可达性反映着某一城市或区域与其他城市之间产生空间相互作用与联系的难易程度。随着研究的逐步加深,可达性的测算方法渐多[12]。在众多研究中,平均最短旅行时间距离和加权平均最短旅行时间距离是最为常用的指标[13]。本文考虑到福建省沿海地区与内陆地区的城市规模与经济发展水平有着明显的差异,采用加权平均旅行时间距离:

(1)

区域经济联系量是用来衡量区域间经济联系强度的重要指标,也称为空间相互作用量,常用的测算方法是引力模型[14]。以区域县级及以上城市为区域的质心节点,采用城际间的高铁与公路最短旅行时间距离修正引力模型[15],对各区域间的经济联系强度总量进行测度,公式为:

(2)

式(2)中,Rij为i、j两区域之间的经济联系强度;Pi、Pj分别是i、j两区域的人口规模;Gi、Gj分别是i、j两区域的地区生产总值(本文为第二、三产业GDP);Ai为i、j两区域间基于客运交通网络的最短旅行时间。

2.2 指标选取与数据来源

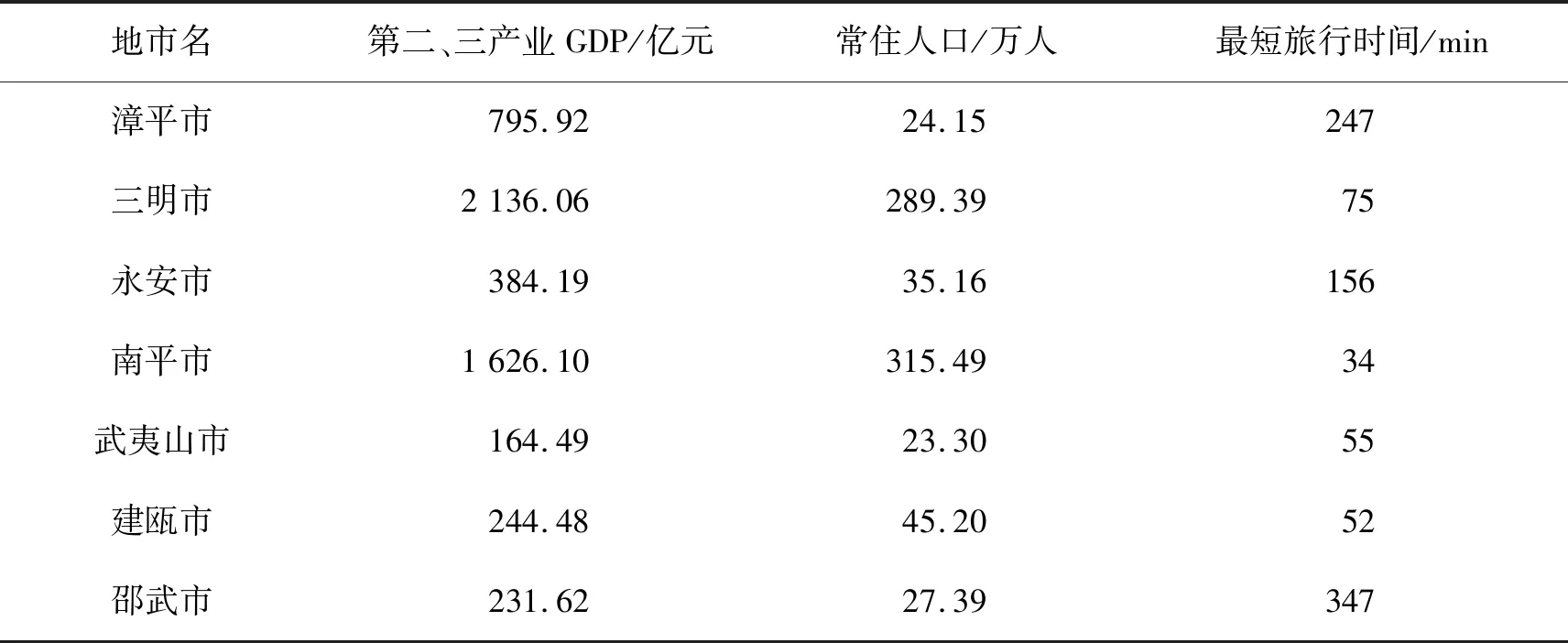

本文选取福州到其余21个地市的最短旅行时间计算城际可达性,选取第二、三产业GDP、常住人口计算经济距离,数据主要源自《2017年福建省统计年鉴》。为便于统计,分析对象以2015年福建省行政区划为准,将福州与其余21地市(县级市及以上)视为本文的研究单元。

本文所采用的节点最短旅行时间计算数据,高铁客运数据来源于“中国铁路12306”官网于2017年公布的列车旅行时刻表,公路客运数据则源自“去哪儿”官网2017年公布的公路客运旅行时间表。在查询的过程中遵照以下原则:若在两地间有多趟列车直达,则以所有列车班次中旅行时间最短者计算两区域间的旅行时间距离;若两地间未开通直达列车班次即遵循路径最短原则,选取所用旅行时间最短的区域作为中转点,而后查询两个间接联系的区域之间的客运最短旅行时间,不考虑在中转点所滞留等待的时间。若某市无可到达的铁路列车,则以到达其上一级别城市的铁路旅行时间,再加上上一级城市与该地间公路运输的最短旅行时间,作为两区域之间的最短旅行时间。

为便于统计,公路交通运输选取福州客运北站作为至福州的客运站点,亦不考虑汽车在路途当中堵车等意外情况。两个区域之间如果没有直达的客运班次,则在遵循路径最短的原则,同样的选取旅行时间最短的区域作为中转点,而后查询两个区域之间的公路最短旅行时间,依然不考虑中转站所滞留等待的时间。

3 城际可达性与经济联系格局分析

3.1 客运最短旅行时间测度与比较

自2010年福建全面进入高铁动车时代之后,城际通达时间大大缩短[16]。由福州至其余21个地市间客运最短旅行时间可知(表1),福州市至沿海福清、长乐、宁德、福安及莆田市的最短旅行时间在1 h以内,而伴随着至内陆南平、武夷山及建瓯市等地动车的开通,其与福州市的最短旅行时间也大大降低,如福州至南平市的最短旅行时间由开通前的140 min左右,大幅缩短至34 min,可达性显著提升。此外,除福州至漳州、龙海、龙岩、漳平、永安及邵武之最短旅行时间在2 h以上外,其余地市均在2 h可达范围内,这与高铁建设发展进程及城际实际空间距离有关。

表1 2017年福建省各市第二、三产业GDP、常住人口及其至福州的最短旅行时间Tab.1 GDP of secondary and tertiary industries, resident population and minimum travel time to Fuzhou for the cities in Fujian

续表

3.2 城际可达性空间格局

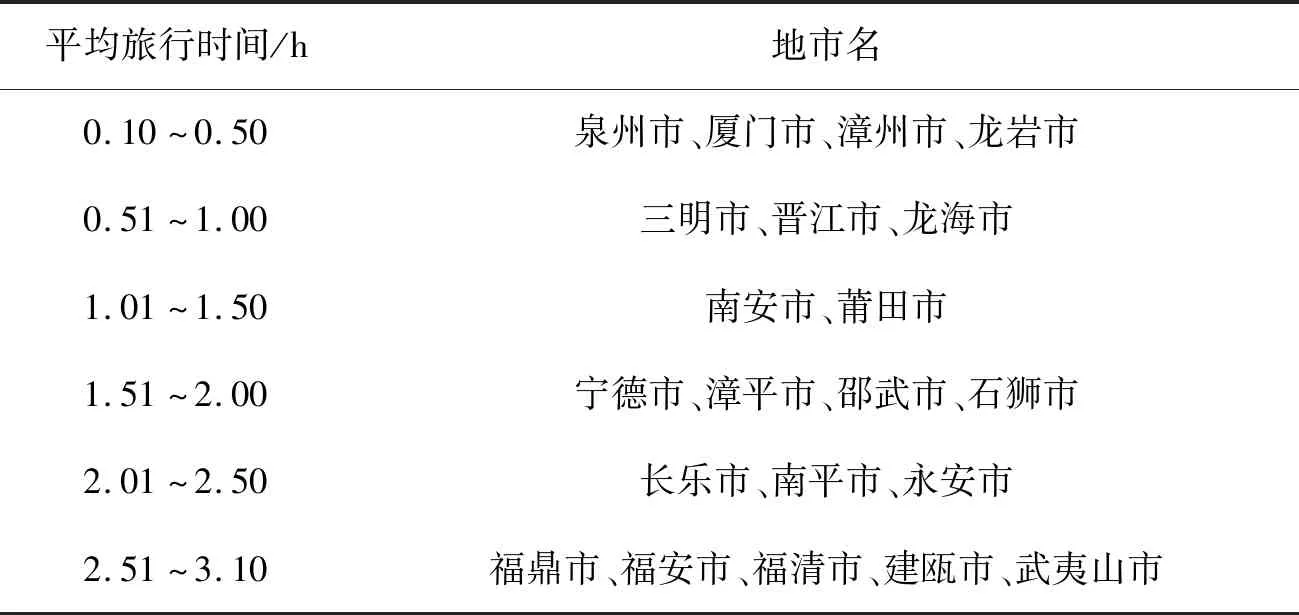

对福州市到其余各地市的交通可达性空间格局进行分析,分析结果表明(表2),总体而言,福州到各县市的交通可达性表现出几个特点。

表2 加权平均旅行时间分布Tab.2 Distribution of weighted average travel time

3.2.1 可达性最优区域由东部沿海向西北内陆减少

通过加权平均旅行时间结果可知,福州至福建省东南沿海区域交通可达性优于西、北部山区,这与福建省的地理环境有着密切的关系。因东部地势相对较为平坦,西部多为山地丘陵,交通建设发展水平较慢,这就使得地区的经济水平发展较为缓慢,从而导致了西北地区的加权平均旅行时间较高,可达性相对较低,呈现出了由东部沿海向西北内陆可达性区域降低的趋势[17],与福建省已形成的“井字形”交通整体框架大致吻合。

3.2.2 形成由沿海至内陆明显的圈层结构

福州与其他各地市城际加权平均旅行时间的分布形成了显著的圈层结构。首先,将福州到各地市的加权平均旅行时间在0.10~1.00 h的城市划分为第一圈层,包括泉州、厦门、漳州、龙海、龙岩、三明、晋江7个节点城市。其中厦门、泉州、晋江、龙海等均位于“闽南金三角”,同时亦位于沿海密集交通地带之上,是全省经济核心区域之一。而三明市、龙岩市位于第一圈层,这与已有的研究结论有所不同,具体原因在于本文使用地级市的第二、三产业GDP,而非相关研究中所采用的各市域第二、三产业产值[18]。

其次,莆田、南安、漳平等节点城市处于第二圈层(加权平均旅行时间在1.01~2.00 h之间),上述县市均位于闽东南沿海地区,长期以来形成的较为密集的公路与铁路网络,在提升自身交通可达性的同时,还加强了与沿海其他地市的联系作用,但因经济发展水平不及第一圈层中较为发达的沿海县市而处于第二圈层。

最后,加权旅行时间在2.01~3.10 h之间的节点城市形成第三圈层,有长乐、福清、福鼎、福安、建瓯、永安、南平等,以上地市基本位于已经形成的铁路、公路网络“井字形”骨架之上,但总体位于福建的西北与东北部地区,地理位置处于福建省与外省的交界处,距离福州空间距离相对较远。其中武夷山市和邵武市处于西北部山区地带,高速铁路等站点的建设相对而言较为滞后,因而对福州市加权平均旅行时间相对更长。

3.2.3 高铁时代的城际可达性时间缩短比较明显

叠加了高速铁路与既有快速铁路的闽南地区,拥有相对较高的可达性可知,比之传统快速铁路,高速铁路网络在更大程度上缩短了城际联系的时间距离[19]。福厦铁路作为福建最为主要的高速铁路之一,联系着福建省内的重要城市,加上福厦铁路的支线建设,使得福州到厦漳泉等地的加权平均旅行时间都在第一圈层内,这些都属于东南沿海城市。而赣尤新双线属于快速铁路,因而在这条线上的南平、三明等城市都属于第二圈层。

3.3 城际经济联系格局

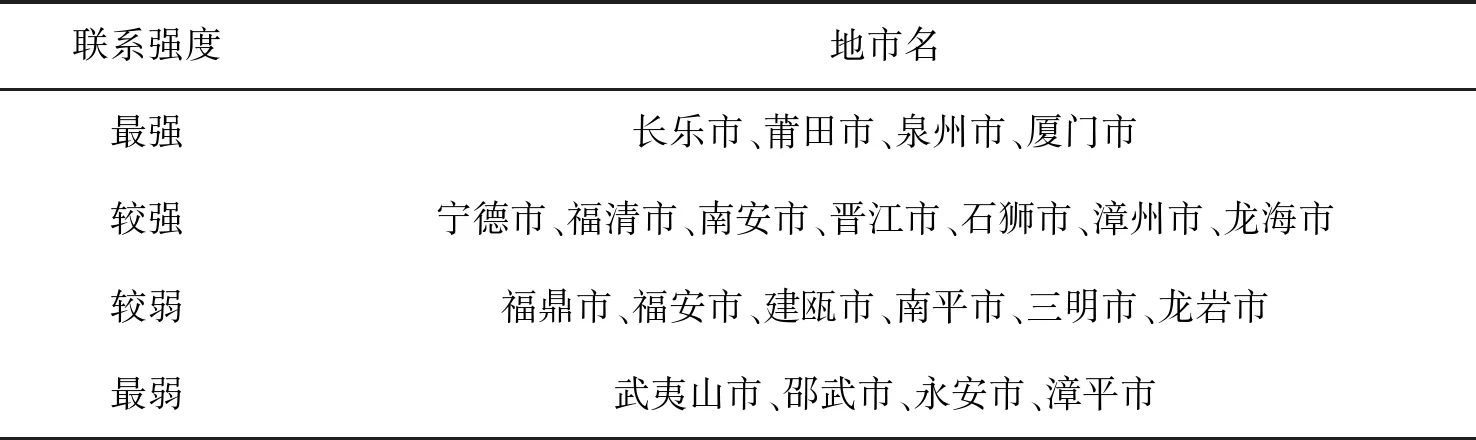

在分析福州市城际可达性的基础上,以福州市为节点,计算福州市与各地市的经济联系强度,将不同强度按照经济联系总量的标准分为最强、较强、较弱与最弱4个等级,进一步探讨福州各县市区域经济联系格局(表3)。研究发现,将福州作为研究经济联系的中心,与省内其余地市形成了以福州为中心、沿海向内陆与北部山区梯度递减的趋势。

从各县市具体联系强度看,福州与长乐、莆田、泉州、厦门的经济联系强度最大,除了因空间距离较近的原因外,还与地区较强的经济发展水平有关。福厦高速铁路的运营,使得福州与沿海发达县市的便捷度大幅提升,经济联系强度值也相对较大,区域之间的联系也比较频繁,人员与物资的流通水平较高[20]。厦门、泉州所在的区域对外经济联系相对较强,其中厦门与福州形成福建省经济“两极”地带[21],二者间经济联系强度较高。

福州与宁德、晋江、石狮、南安、漳州、龙海、福清各市的经济联系强度较强,与一级强度区域相比经济联系强度相对较差。其中宁德、龙岩、漳州作为福建省地级市,其经济发展水平不及厦门、泉州等地,但都属于沿海地市,而宁德又因温福高铁的带动使得其与福州的经济联系强度值增高。晋江、南安、龙海、石狮作为经济发展水平较高的县级市,受到福州市的辐射作用相对较弱,主要受所在地级市相关中心城市的辐射影响,而交通的便捷程度还不够高,仅作为福厦高速铁路延伸线上的城市,与经济联系强度水平处于高水平的厦门泉州等地还存在着一定的差距,因而联系强度处于较强水平。

与福州市经济联系强度较弱的县市包括龙岩市、南平市、建瓯市、三明市、福鼎市、福安市。这些城市都有一个共同的特点,地理位置多处于福建省西北部与东北部,经济发展水平属于所在地级市范围内相对较强,但不及其他东部沿海城市,且基本上有高铁、客运站点的布局,因此与福州的经济联系强度处于较弱的等级阶层。

漳平、武夷山、邵武、永安各市均属于福建省的县级市,与福州的直接经济联系强度较低,地理位置与交通的可达性都不及前述各县市好,高铁站点的建设发展相对滞后,因此福州与这些城市的经济连续强度处于最弱的等级阶层。

表3 福州与各市县经济联系格局Tab.3 Pattern of economic ties between Fuzhou and cities in Fujian

总体而言,福州与各地市的区域经济联系强度基本由东部沿海地区向西北部山区地带减少的趋势,同一区域内行政级别越高的地市要比行政级别低的地市经济联系强度高。福州与各地市之间的经济联系强度与地理位置和交通可达性有着密切的关系[22],同时又与福建省当前经济格局与发展战略有关。多条沿海高铁线路的开通,如福厦、温福高铁线路等,极大缩短了福州与沿海地市间的旅行时间,有效带动了福州与沿海地市间经济联系强度的提升[23-24]。

4 结论与讨论

本文以福州至福建省内其余21个地市的交通可达性与经济联系格局为主要研究方向,基于客运交通网络数据,运用ARCGIS加权平均算法和引力模型测算交通可达性与经济联系强度。得出结论主要有:高速铁路的发展对福州至福建省其他地市的交通可达性水平提升起到了一定的推动作用,城际可达性在空间上呈现由东部沿海县市向内陆与北部山区降低,形成一定的圈层结构;交通可达性水平的高低与城市经济发展水平和城市规模等级有着密切的关系;福州与各地市的经济联系强度亦由东部沿海向内陆县市减弱,同时体现出一定的南北差异,而规模等级高低亦影响城际经济联系总量;高铁发展有效推进福州对其余地市,尤其是沿海地市的经济联系提升,也表明了未来联动发展的巨大潜力,但对于全省北部县市的辐射联系强度还有待进一步的提升。

为此,要进一步发挥福州市的核心辐射带动及对外联系节点作用,应进一步提升其至省内主要县市的可达性,尤其是着力于提升对西北内陆地区的可达性,有利于扩大福州的经济腹地,促进福州的经济快速发展。囿于数据,本文在研究区际交通可达性之时,仅考虑铁路客运与公路客运相结合的方法来计算加权平均旅行时间,尚未考虑中转过程中所需要的时间,而在经济联系强度的计算过程中亦未考虑专业化水平对经济的影响,在今后的研究中,可结合地区专业化水平、地区互补等其他因素进行分析。

——福州市冯宅中心小学简介(二)

——福州市冯宅中心小学简介(一)