清代学者对于西北史地之研究及其著述

史念海遗著 王双怀整理

(1.陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究中心, 陕西西安 710062;2.陕西师范大学历史文化学院, 陕西西安 710062)

一、清初学者对于西北史地之著述

清代学者注意西北史地之问题,进而研究讨论,蔚然成为一时之风气,当始于乾嘉时代。下至同光之际,此风益盛。其间名家辈出,撰述亦富。其人其书,皆多不朽之价值。流风余韵,至今犹可概见。

乾嘉以前之学者,虽亦间有关于此方面之著作,但其研究之动机与撰述之原因,仅属诸偶然之探讨,而非预有若何之计划,故未能引起学者间普遍注意。其名著如康熙间万斯同(季野)之《昆仑河源考》、梁份(质人)之《西陲今略》及图理琛之《异域录》皆是。季野为清初史学大师,《昆仑河源考》一书并列入《四库全书》之中,其价值可以略知。按《四库全书总目提要》史部地理类河渠之属中论此书云:

是书以元笃什言河源昆仑,与《史记》《汉书》不合,《水经》所载亦有谬误,因引《禹贡》《禹本纪》《尔雅》《淮南子》及各史之文以考证之。考张骞言河源出盐泽,司马迁又言河源出于阗,天子按古图书,名河所出山曰昆仑,后来诸书,都无异说 。《唐书·吐谷浑传》,始有李靖望积石山览观河源之言,而亦未确有所指。迨笃什奉命行求,称得之朶思西鄙,潘昂霄等妄为附会经传,音译舛讹,遂以鄂敦塔拉之潜行复见者,指为河源,以阿木尼玛勒占木逊山即古积石山者,指为昆仑 。《元史》因而采入《地理志》中。耳食相沿,混淆益甚。我国家德威遐播,天山两道,尽入版图,月?柖v以西,皆我户闼,案图考索,知河有重源,笃什所访仅及其伏地再出者,而河水之出葱岭于阗,注盐泽,潜行至积石者,则笃什皆未之见。伏读《御批通鉴辑览》,考核精详,河源始确有定论。斯同此书,作于康熙之初,核以今所目验,亦尚不尽吻合。然时西域未通,尚未得其实据,而斯同穿穴古书,参稽同异,即能灼知张骞此说不诬,而极论潘昂霄等之背驰骛乱,凡所指陈,俱不甚相远,亦可谓工于考证,不汨没于旧说者矣。(1)《四库全书总目》卷六九《史部·地理类二》,中华书局1965年版,第614页。

河源所出,自张骞西使之后,言者颇不乏人,因而伏流重源之说,遂为学人所争论。季野身未亲至其地,仅恃旧籍稽证,姑不论其所考证之结果是否合于实际,即以是书本身而论,亦谨严之作品也。

质人所撰《西陲今略》,为其于役河西时所作。西陲山川险要,皆梁氏亲身经历,故所言皆不离于事实。大兴刘献廷(继庄)特推崇此书。其所著《广阳杂记》曾言:

梁质人留心边事已久,辽人王定山为河西靖勇侯张勇中军[念海按: 据《清史稿》,张勇于顺治时曾督兵甘肃,康熙二年(1662年),复还镇,十四年(1675年)封靖逆侯,二十三年(1684年)卒。梁份隶张氏麾下,当为康熙十年(1671年)至二十三年间事也],与质人相与甚深,质人因之遍历河西地,因得悉其山川险要,部落游牧,暨其强弱多寡离合之情,皆洞如观火,著为一书,凡数十卷,曰《西陲今略》。历六年之久,寒暑无间,其书始成。余见其稿,果有用之奇书也。(2)〔清〕刘献廷著,汪北平、夏志和点校 :《广阳杂记》卷二,中华书局1997年版,第46页。

继庄复言,曾于旅邸中日夜抄录此书,凡二十有二日,始得尽其全稿。梁任公著《近三百年学术史》于梁氏亦称道备至;以之与徐霞客并称为西北西南二大探险家。万氏与梁氏一为室中的考证,一为野外的探险,所以虽有不同,而其有不朽之价值,则仿佛相似。

图理琛,本叶赫人,姓阿颜觉罗氏。所著《异域录》一卷,述其于康熙五十一年(1712年)五月至五十四年(1715年)三月间奉命往使土尔扈特事。其时土尔扈特尚未内附,图理琛乃由喀尔喀经俄罗斯以至其地。是书收入《四库全书》中。按《四库提要》史部地理类外纪之属中论其书云:

图理琛以原任内阁侍读,奉命出使土尔扈特,由喀尔喀越俄罗斯国至其地,五十四年三月回京复命。因述其道里、山川、民风、物产,以应对礼仪……冠以舆图,次随日记载见闻,其体例则略如宋人行记。但宋人行记以日月为纲,而地理附见,此则以地理为纲,而日月附见。所历俄罗斯境,曰楚库柏兴,曰乌的柏兴,曰柏海尔湖,曰尼尔库城,曰昂噶拉河,曰伊聂谢柏兴,曰麻科斯科,曰揭的河,曰那里木柏兴,曰苏尔呼忒柏兴,曰萨玛尔斯科,曰狄木演斯科,曰托波尔,曰鸦班沁,曰费耶尔和土尔斯科城,曰费耶尔和土尔斯科佛落克岭,曰索里喀穆斯科,曰改果罗多,曰黑林诺付,曰喀山,曰西穆必尔斯科,曰萨拉托付,曰塔喇斯科,曰托穆斯科,曰伊里木城,皆其大聚落也。其地为自古舆记所不载,亦自古使节所未经。如《史记》述匈奴北海,颇作疑词,故儒者类言无北海。今据图理琛所记,知伊聂谢柏兴距北海大洋一月程。又《唐书》称薛延陀,夜不甚暗,犹可博弈,仅得之于传闻。图理琛以五月至其地,知夏至前后确有其事。(3)《四库全书总目》卷七一《史部·地理类四》,第634页。

图理琛之书,为清初行人亲历西北边陲而记述成篇之最早者,其后修《一统志》《四裔考》诸书,皆资此录之记载。何秋涛《朔方备乘》亦称此书为“考北陲事浏览所必及”,其价值可以概见。按何氏云,金山钱氏及震泽杨氏咸刻入丛书中。

清初有长汀黎士宏(愧曾)者,著《西陲闻见录》一卷。其书中所记凡二十一条,多甘州事。其“甘山署度春堂隙地种菜”一条言:“闰五月初七夜,与两儿及吴人宋文玉食会堂中,命奴子引烛,摘而煮之。流匙甘滑,匕箸为空,因忆子瞻在黄州与子过种菜半亩,终年饱食。”(4)〔清〕黎士宏 :《西陲闻见录》,《丛书集成初编》第3180册,中华书局1985年版,第4页。又“甘州枸杞”一条云:“近甘州王生迪简家畜一株,曾摘生者百粒见贻,大如指顶,甘香之味,沁入心脾,七载穷边,得尝异味,苏子瞻云,日啖荔枝三百颗,不妨长作岭南民。此固不足自慰耶?”(5)〔清〕黎士宏 :《西陲闻见录》,第2页。盖其人宦游甘州,为时甚久也。又“哈密”一条记:“康熙十二年(1673年),贡使过甘来谒。”(6)〔清〕黎士宏 :《西陲闻见录》,第5页。复于另条两记乙卯平凉、兰州之变,并推其起因于甲寅之冬。(7)〔清〕黎士宏 :《西陲闻见录》,第6页。甲寅、乙卯(1674、1675年)即康熙十三、十四两年。是其人至甘之时乃在康熙初年,惟所记多里巷琐事,殆不足以言著述。

又有钱唐冯一鹏(止园)者,著有《塞外杂识》一书。书中载其于康熙庚子(1720年)五月,同将军宗查布出师西宁口外事,庚子为康熙五十九年;又载康熙六十一年(1722年)夏,出皇甫川至归化城事;复下及雍正元年青海罗卜藏丹津犯边事,盖康雍间之作也。此书虽篇幅不多,而遍记塞外各处,如满洲,如蒙古,各有若干条,不仅限于西北一隅。惟其人似于各地史地之学不甚谙熟,故多耳食之谈。如书中首条云:“日月山,在木尔乌苏东。乃唐公主远嫁乌孙王,经此,刻日月于山前,以望父母,并以分中外之界也。”其差谬实无与伦比。乌孙为汉时国,唐公主何能上嫁于汉时之乌孙国?又如以庄浪为古伊吾地,尤属不辞。又如另条记:“玉门,即汉班定远屯兵处,汉兵至此而止。今大兵直驻巴里坤,且灭吐鲁番,已过两千余里。”(8)〔清〕冯一鹏 :《塞外杂识》,《丛书集成初编》第3181册,中华书局1985年版,第7页。更为匪夷所思矣。然究以亲历边地故,记当时目睹事,尚不无可取之处,言边事者聊备检查可耳。

乾隆初年,叶河常钧(和亭)以陕西潼关同知荐擢甘肃安西道。在任时曾先后撰辑《敦煌杂录》二卷及《敦煌随笔》二卷 。《敦煌杂录》乃就近见闻所及参校甫州新志及各自辑之志稿,采摭类抄。于古今沿革、建置官属、山川城堡、田赋井疆,皆详加载记。而《随笔》一书,则就其“巡历所至,辙迹所经,谘诹所及,按之图说,征之舆论”,随笔编录。其下卷所载户口、田亩、积粮、屯田、关渠、筑城等,要多其任内之治绩。虽近于志书,而所载精密,非率尔操觚者可比。顾廷龙(起潜)跋此二书,谓“可补志乘之阙失”,非过誉也。

乾隆时又有归安陈克绳(衡北)者,以进士官四川保县、茂州,值金川乱起,即赞襄戎幕。著有《西域遗闻》一书(不分卷)。其书共分十一门,首西藏事迹,次疆域,次佛氏,次政教,次风俗,次物产,次属番,次与国,次邻番,次里、巴二塘,次建昌道,统辖土司。所言皆为西藏事,而题曰《西域遗闻》,殆以其服官于蜀中,而西藏正在四川之西欤?其与国一目中多载西藏邻国事,则杂及西北各国,有近在嘉峪关外之哈密、吐鲁番、巴里坤、于阗,亦远至默德那米昔儿。吴燕绍跋其书云:“(书中)与国邻番大抵采自《明史》各书,而大宛与火州二则述纪中丞、王游戎语。纪名斌,为四川巡抚及驻藏大臣。王游戎官阶较小,未详其名,无从考证,要一身仕边陲者。其言信而可征也。”(9)〔清〕傅增湘 :《藏园群书题记》,上海古籍出版社1989年版,第231页。然其中一条云:“玉门关在哈密之外千里,界于犁夷。”边境关隘,乃疏误若此。此书旧日世少传本,江安傅增祥氏(10)整理者案: 祥,应为“湘”之误。得其抄本于武林坊肆。近年禹贡学会始排印行世。(11)整理者案: 此书民国二十五年(1936年)由禹贡学会铅印,收入《边疆丛书甲集》。

清代初年,西陲仅限于河西诸地,蒙古亦初内附,故其时学者率多未注意及之。且其时研经治史之风亦盛,学人亦无涉猎域外诸事。季野之书,专究河源,特因河源而及其有关之问题。梁质人及图理琛,则皆亲历其地,述其见闻,虽皆为有心之士,然一鳞一爪,究不足以大有影响。学者之注意及西北史地各问题又从而研求之,则必待乾嘉之时,是当别有其原因也。

二、乾嘉以后学者研究西北史地之原因

自康熙历雍正而至乾隆,期间将及百年。由于政府的压迫和朴学诸大师的倡导,一时风气所趋,学者皆偏重于整理故籍。举凡经史子集之书,尽为学者研究的对象,因此可以避免涉及当前政治,减少若干无谓的是非。经过若干岁月的努力,旧日的载籍,多已经过一番的整理。当时的大师们,遂渐感觉无用武之地,而思冲破此故籍的藩篱,寻觅较新的研究范围。其时北陲的蒙古已久入版图,而西北隅的回疆也初告底定。此广大之区域,自其时学者视之,犹为一片白纸,其间可资研究的问题甚多,大可以从事探讨,一显身手,自不能等闲放过。故乾嘉时代的学者,多善于整理故籍之外,注意蒙古与回疆的问题。

吾人于此不能不提及元史的问题。乾嘉时代的学者之所以注意研究蒙古及回疆的史事,虽如上所述,而直接引起其兴趣者,则不能不说是与元史有关。而且以后对于西北史地的研究,也实在是着重于元史一方面。元人入主中国,为时虽甚短促,但元人的势力实不限于中国一隅的地方。明人修《元史》,先后曾两次致力,初次用力仅七阅月,再度修整亦仅半载毕工。以二百一十卷之煌煌巨制,费时不过一年有余。即抄胥迻录,尚有不易之感,何能以言著述?其中错误差谬,层出不穷,为历代史籍之最芜秽者。况且元人的土宇,本不止中国一地,即令完全引用中土的材料,尚不易看见元人立国的规模,若再连中土的所有的材料都不全备,如何能说是良史。清朝初年,仁和邵远平(戒三)即曾发愤再修,曾著《元史类编》凡四十二卷。邵氏所致力的不过把明人所修的《元史》重编一过,删去许多重复的地方,虽然比较《元史》稍好一点,但他并没有增加许多新的材料。使人仍难感觉满意。到乾隆时嘉定钱大昕(竹汀)复锐意重修。钱氏曾得《元朝秘史》及《皇元圣武亲征录》,为前人所未见寓目者。钱氏所修《元史》,据传有稿本一百卷,然今传世者仅其《氏族表》三卷及《艺文志》四卷。钱氏又尝著《元史考异》十五卷及《宋辽金元四史朔闰考》二卷。(12)整理者案: 〔清〕钱大昕《元史氏族表》《补元史艺文志》《宋辽金元四史朔闰考》三书收入中华书局1955年版《二十五史补编》第6册,第8297—8490页。其时萧山汪辉祖(龙庄)亦著有《元史本证》五十卷、《元史证误》廿三卷。虽尚未廓清元史的各种问题,而整理《元史》的巨业,遂为稍后研治元史的学者人人共有的抱负。蒙古、回疆既先后入版图,其地又皆为元人旧日的疆域,材料既多,研究自易,其间各种问题之关联,不复限于《元史》的范围,于是一般学者因由整理《元史》转而注意其地之史地问题。清初绥服蒙古,征讨准葛尔厄鲁特,戡定回疆,其威德武功,赫然独著。其间经过情形,执笔为史者皆宜详为叙述。尤其蒙古诸王于清初盛业所多襄助,而造立大功者更不乏人。于是国史的撰修,亦因之扩大其范围,不复再囿于内部诸省。其时史臣以修史的关系,遂注意及此边远的部分,而引起其研究的兴趣。寿阳祁韵士(鹤皋)所著《蒙古王公表传》一百二十卷,即在史馆时纂修。其后邵阳魏源(默深)著《圣武记》十四卷,述有清勘定各处叛乱,开扩疆土,亦多得力于史馆中的材料。

清初刑法甚严,士大夫稍一不慎,即罹法网,重者捐生,轻者亦多被流于荒郊。其风至乾嘉时代尚未稍杀。其时流戍之地多在满洲及回疆,尤以戍守回疆者为众多。乾隆时献县纪昀(晓岚)、嘉庆时阳湖洪亮吉(稚存)、寿阳祁韵士、大兴徐松(星伯)皆以微罪被流至乌鲁木齐、伊犁各地。然诸人虽在谪戍之中,犹孜孜著述,讫无小休。自鸦片战争以后,清廷对于国际交涉,处处失败,国势日危,西北一隅,尤为列强所觊觎。是时有识之士,随时势转移,亦多注意西北问题。然以受朴学之影响甚深,一时难以摆脱,故研今之风反不如证古之学为发达,距应付当世之巨变似尚甚悬远。平定张穆(石州)之《蒙古游牧记》十六卷,光泽何秋涛(愿船)之《朔方备乘》八十五卷,及顺德李文田之《元秘史注》十五卷,耶律楚材《西游录注》一卷,虽皆为不朽之巨著,语其内容,实多偏重于考古,至如仁和龚自珍(定庵)之《北路安插议》及《西域置行省议》等篇之对于西陲形势洞如观火,而见解亦复中肯者,则殊不多见。此盖由于时代及学风之限制,非其时其人之力不足以达此也。然此期有一现象,堪资提及者,即若干学者已知用西人之材料以证中土之史籍。虽所成就仅限于若干方面,而其所致力之处亦足使人钦仰。吴县洪钧(文卿)之《元史译文证补》三十卷及武进屠寄(敬山)之《蒙兀儿史记》一百六十卷,皆此时期之佳构也。洪钧又撰《中俄交界图》(不分卷),即其任职驻俄使时之作。其后,许景澄又著《西北边界俄文译汉图例言》一卷、《帕米尔图说》一卷[此从《清史稿·艺文志》地理类外志之属所列。按《史稿》许景澄传语其因著《帕米尔图说》《西北边界各地考证》,未知例言,《考证》是一书否?],亦为其出使泰西时所成。此时学人不复囿于中土之史料,诚可喜也。

三、清代学者研究西北史地之成就

清代研治西北史地之学者虽多,而其研治之对象若加以归纳,则不外数大类。今分述之如下:

1.旧籍之整理

清初朴学极为发达,而又受政治压力之限制,群趋于整理旧籍,盖此可以避免议论当世,不至于轻触刑网。乾嘉时代虽旧籍之整理已各有眉目,转而致力于边陲各地,惟积习难返,仍沿旧日之方法,不出古代史地之范围。且其时研治西北史地之风气,实倡导于《元史》之重编与研究,故由此推衍,自乾嘉以迄同光,此方面之发展乃较其他方面为多,此自然之趋势也。其时学者之致力固亦有不限于《元史》,即《元史》亦有不囿于西北一隅,然其关于西北者究非少数,实不能略而不论 。《元史》之外,注意整理西夏之史事者亦多,虽其成就不如《元史》之大,然亦旷绝前代矣。至如《汉书·西域传》之注释及耶律楚材《西游录》之校注,其成就亦复不少,故一并论及。

前已言之,《元史》之整理,清初已有人注意及之。邵远平、钱大昕诸人所致力者实已开其端绪。惟其时西域之材料较少,尚多囿于旧《元史》本身之探讨。钱大昕的《皇元圣武亲征录》及《元秘史》,用以整理明修《元史》,于当时已开风气之先,而为并世学者所诧异。惜钱氏所修《元史》并未成书,仅由其已成之《艺文志》及《氏族表略》略得其梗概。其后张穆石州进而校注《皇元圣武亲征录》,而李文田又注《元秘史》,于是此二书乃为学术界所共知,且共认为治《元史》之秘笈 。《元史》之为人疵议者,固因其本身之芜杂凌乱,而西域各藩国之未能详加记载,更为后人所不满,《皇元圣武亲征录》及《元秘史》虽能补证其缺点,要未能对于旧史所遗漏者皆能有所补罅。钱李二氏所致力者,固超绝既往,犹难厌学者间之要求。故元和陆润庠评之云:

嘉定钱竹汀宫詹见《元秘史》译本,以为论次太祖事迹,当于是书折衷,然犹未见《秘史》之蒙文也。顺德李仲约侍郎得蒙文《秘史》,又取他书加以参订,著《元秘史注》,然所据亦仅中土诸家记载(见《元史译文证补序》)。(13)〔清〕陆润庠 :《元史译文证补序》,〔清〕洪钧 :《元史译文证补》,《丛书集成初编》第3912册,中华书局1985年版,第182页。

光绪间吴县洪钧文卿出使俄、德、和(14)整理者案:“和”即“荷”,指荷兰。、奥四国,驻外三载,得见西土有关蒙古之史料,遂广为搜罗,而其使馆洋文参赞金开利更襄助其事,为之迻译。更参以中土之材料,成《元史译文证补》三十卷。据其自述,是书征引西土材料无虑十余种,计大者拉施特儿哀丁之《蒙古全史》,阿拉哀丁阿塔蔑里克志费尼之书,瓦萨甫之书,讷萨之书,阿黎意本阿拉育勒体耳之《聚史》,戴美桑所译阿卜而嘎锡《突厥族谱》,多桑之《土耳其史》《蒙古史》,贝勒津所译拉施特书之《太祖本纪》《蒙古部族考》等书。其书中于所取之材料,皆注出处,并悉心论证,期至于无误。洪氏因环境之便利,遂得见前贤所未见之材料,以钱竹汀先生之博雅,竟亦无此洪福。故《元史》之研究至于洪氏乃一新面目,而扩大其范围。近人对于元史研究,因西土材料日多,成绩日著,然肇始之功,固不能不推之于洪氏也。洪氏身后,其亲翁陆润庠为刊行其书,并为之作序云:

光绪己丑岁(1889年),吾吴洪文卿侍郎奉命出使俄、德和奥,驻其地者三年,周谘博访,裒然成书,而后元初西域用兵始末,乃犁然大备焉。侍郎之初至俄也,得拉施特书,随行舌人,苦无能译阿剌比文者,见之者皆瞠目。侍郎以为既得此书,当使显于斯世,不可当吾身而失之。于是多方购求,遂得多桑书,则译成英文者。又得贝勒津、哀忒蛮诸人书,则译成俄文者,始有端绪可寻。而所译多从其音,人名、地名、部族名有改歧异者,有前后不一者,乃复询之俄国诸通人及各国驻俄之使臣,若英、若法、若德、若土耳其、若波斯,习其声音,聆其议论,然后译以中土文字。稿经三易,时逾两年,而始成书。名之曰《元史译文证补》。证者,证史之误;补者,补史之阙也。(15)〔清〕陆润庠 :《元史译文证补序》,〔清〕洪钧 :《元史译文证补》,《丛书集成初编》第3912册,中华书局1985年版,第182页。

即《清史稿》洪钧本传,亦称其书“取材域外,时论称之”。今观其书所补者,多蒙古与西域之史事,皆元史所未备,其筚路蓝缕之功,实不能稍没。惜其中数卷为察合台诸王、旭烈兀不赛因、帖木耳、图克鲁帖木儿、速不台、曷思麦里、郭宝玉、郭德海诸传皆未及定稿,而洪氏即下世。诸人皆与西域关系极巨,其事不传,惜哉。洪氏书中尚有《克烈部补传》及《蒙古部族考》二目,亦皆有录无书,使后人难窥其全豹,亦斯学之不幸也。

洪氏之外,复有邵阳魏源默深所撰之《元史新编》九十五卷。魏氏生世早于洪氏,惟其书刻成乃在洪氏之后(16)梁启超 :《中国近三百年学术史》,东方出版社2004年版,第347页。[据梁启超《中国近三百年学术史》洪书刻于光绪廿六年(1900年)而魏书乃刻于光绪卅一年(1905年)],其书组织至为别致,不采旧史一人一传形式,而改为类传。然其类传亦与旧史之循吏、儒林等类传不同,乃以共同从事一役之诸人为一传。魏氏之撰《进呈〈元史新编〉表》云:

人知《元史》成于明初诸臣潦草之手,不知其载籍掌故之荒陋疏舛讳莫如深者,皆元人自取之。兵籍之多寡,非勋戚典枢密之臣一二预知外,无一人能知其数者。拖布赤颜一书,译言《圣武开天记》,纪开国武力,自当宣付史馆,乃中叶修《太祖实录》,请之而不肯出;天历修《经世大典》,再请之而不肯出,故元史国初三朝本纪,颠倒重复,仅据传闻。国初平定部落数万里,如堕云雾,而《经世大典》于西北藩封之疆域录籍兵马,皆仅虚列篇名,以金匮石室进呈乙览之书,而视同阴谋,深闭固拒若是。以《元一统志》亦仅载内地各行省,而藩封及漠北、辽东西域皆不详,又何怪文献无征之异代哉。是以疆域虽广,与无疆同,武功虽雄,与无功同。加以明史馆臣不谙翻译,遂至重纰叠缪,几同负涂,不有更新,曷征文献。(17)〔清〕魏源 :《元史新编·拟进呈〈元史新编〉表》,《魏源全集》第8册,岳麓书社2004年版,第5—6页。

魏氏之言虽如此,然其书中对于西域之事未能多所采撷,故其所致力者,仅为对于旧元史之重加审正而已。此则关于史料之探求,限于环境,宜其不如洪氏之为人所称道也。

魏源又别撰《元代疆域考》及《元代西北疆域图》。其所取材,多自《元秘史》、《蒙古源流》、丘处机《西游记》、刘郁《西使记》及各史《西域传》。清人所书如图理琛之《异域录》等亦多所采撷。其书大体利用水道疏通地域,于释史之功甚大,虽偶有小误,究亦无害于全书也。其所著《元代西北疆域沿革图》,中间亦附说明,而有与其疆域图相出入者,或撰述之时不同,偶有不照欤?

洪、魏二氏之外复有屠寄所著之《蒙兀儿史记》一百六十卷,亦斯学中之巨著。屠氏此书于光宣间随著随刊,直至屠氏身后,始刊印完竣。屠氏此书至为精审,本文之下复有注文,广征博引,聚荟众说,而详加考订,以明其材料之取去。不惟使人得读其书,且使人知其何作此书。即如其书不用元或蒙古之名,而改为蒙兀儿之称,亦可见其不苟之处。盖“蒙古”之初见于国史,始于唐时 。《旧唐书·室韦传》有蒙兀室韦者,即其先也。(18)《旧唐书》卷一九九下《列传一四九下》,中华书局1975年版,第5358页。溯其本称,宜黜元及蒙古之名,而称蒙兀儿。屠氏于此书中,亦注意西域史事,且承洪氏之故业而扩大之。如洪氏所作术赤拔都诸传,屠氏皆袭其故文,且新增材料不少。洪氏有意补撰察合台诸王传及帖木儿传,而未有成书,屠氏乃为之补作(唯改察合台察阿歹)。屠氏复撰有《西北三藩地理通释》,于是《元史》中之西域方舆亦可以循之考见。

至若胶州柯劭忞(凤荪)之《新元史》二百五十七卷,于诸家《元史》中最为巨擘。其书虽经始于逊清末年,而杀青乃在入民国以后(民国十一年,1922年),即《清史稿·艺文志》亦不载及,兹不具论。大兴徐松以治西北史地之专家,别著有《元史西北地理考》及《西夏地理考》,惜其书皆未付传刻[见梁启超《中国近三百年学术史》](19)梁启超 :《中国近三百年学术史》,东方出版社2004年版,第347页。,不知其稿本犹在人间否?顺德李文田仲约亦著《元史地名考》一卷,殊有益于后学之研求。李氏又著《和林金石录》一卷、《诗》一卷、《考》一卷。皆就和林故地之碑碣文字而加以考释者。所录之材料以元代为多,亦研究《元史》者所不可或缺者也。

《元朝秘史》一书,自钱竹汀氏以下虽皆知用之以证《元史》,而专董理其书者,要当推张穆石州及李文田仲约二人。道光时,灵石杨尚文墨林刻《连筠簃丛书》,值石州馆于其家,乃延之董理。石州所校者,乃由《永乐大典》中所写出之本,与元和韩氏影抄之本互校,使后学得有较好之版本(石州同时尚校有《西游记》一书,亦代杨氏董理者)。而仲约则更进注释之。李氏注释至为精审,可与《秘史》并传。华亭沈维贤跋之云:

《秘史》有声音而无训诂,盖元初本取辉和尔字,以达国言,是书成,自至元年后,辗转翻译,虽条理秩然,而名称尚滋?櫶?葛。顺德先生精于满、蒙、汉三合音之例,博综稗乘,旁摭金石,而一以声音通之,故知客列亦惕之为怯列耳,则克烈怯里之异闻析矣。知撒里黑昆之为撒麻耳干,则寻思虔,邪迷思干之转语明矣。至如不儿罕发祥之区,巴勒誓众之域,畏兀唐兀,字近而易歧,巴儿忽真,名同而实异。钩心针棘之中,悬解希夷之表;辨方定位,确乎不易。以之订证《元史》,贯通丘长春、刘郁之《记》,无不迎刃以解矣。斯其不朽之盛业,大路椎轮津导来学,匪徒忙豁仑氏之功臣者已。(20)〔清〕沈维贤 :《跋》 ,〔元〕佚名撰,〔清〕李文田注 :《元朝秘史》第3册,商务印书馆1936年版,第354页。

沈氏之言,仲约真可当之而无愧矣。

与宋辽及宋金并峙之西夏,自宋仁宗明道元年(1032年)立国至理宗宝庆三年(1227年)始为蒙古所并,传世凡一百九十年。其事虽分见于宋、辽、金三史,而尚无专书行世 。《清史稿·艺文志》史部载记类著录有洪亮吉《西夏国志》十六卷,周春《西夏书》十卷,陈崑《西夏事略》十六卷,皆不见其传本,疑其书或未成,或未付刻。别有吴广成《西夏书事》四十二卷,张鉴《西夏纪事本末》三十六卷,然其书似无若何新材料,惟表清人曾于此面致力而已。西夏立国虽始于宋仁宗之时,然拓跋氏盘据灵夏诸地,实远肇于李唐末年。吴广成之书,上溯于唐僖宗中和元年宥州刺史拓跋思恭起兵讨黄巢,而不限于明道元年以来事,尚不失史家溯源追流之本色。然于宝庆三年蒙古灭夏之后,独著绍定五年夏故臣王立之隐于申州之文,反若赘旒。不如附其事于宝庆三年夏国灭亡之文下为愈。其书用纲目体,依唐宋正朔,而附夏金暨蒙古年号于下,盖祖述朱子纲目尊中国大一统之理。惟西夏曾自造番书以纪国事,国亡之后,文义莫辨。前人记夏事,已多简陋,吴氏生于数百年后,自不易有若何之新材料也。

历代与西陲有关者,元代而外,则为汉唐两代。清人于汉唐两代史书之有关西域者亦皆考证订补,不遗余力。徐松之《汉书西域传补注》二卷,当为此方面之绝作。所证补者,乃补颜师古之旧注也。徐氏以微过谪戍伊犁,亲身访察,归而著为此书,宜其非等闲之作品。阳湖张琦为其书作序曰:

星伯前以翰林谪戍伊犁六年……即所经览,证引往说,而为此注。夫读《汉书》者,不必至西域;至西域者,不必能著书;而星伯非亲历新疆南北路,悉其山川道里风土,亦不能考证今古,卓然成一家言。(21)〔清〕张琦 :《汉书西域传补注序》,〔清〕徐松 :《汉书西域传补注》,商务印书馆1937年版,第385页。

其书盖为读汉史者所不可或废者也。而李光廷(恢垣)亦著《汉西域图考》七卷。李氏虽未亲至其地,而其考证亦有多得事理之实者。至于唐代史迹则洪钧所著《旧唐书大食传考证》[附《元史译文证补》之后,列为第三十卷],为之解决若干问题。而钱塘吴承志(祁甫)亦著有《唐贾耽记边州入回夷道里考实》五卷,亦为不可多得之作。

历代史书有关西域部分之考证订补,既已如上所述。史籍而外,亦有足称者。元太祖时,耶律楚材奉诏出塞,随军远征,直至中亚细亚。以其途中见闻,著为《西游录》一书。举凡山川、疆域、民情、风俗皆随笔记述,为治元初西北史地必备之要籍;即研究元代以后西北问题,亦宜加以参考。其书虽简短,然不谙西域地理者,殆不易领略。顺德李文田仲约于校注《元秘史》之外,复著有《西游录注》一卷。其注文渊博详赡,为是书增光不少。李氏之前,有乌程沈垚(子惇)者别撰《西游记金山以东释》一卷。此则为整理长春真人丘处机《西游记》而作也。沈氏虽早年即逝,而其舆地之学颇见赏于徐松星伯 。《清史稿·文苑传》之徐松传附沈垚传云:

垚,性沉默,足不越关山,好指书绝域山川……徐松称其地学之精。歙程恩泽尝读《西游记》,拟为文疏通其说,及见垚所撰《西游记金山以东释》,叹曰 ,“ 遐荒万里在目前”,遂搁笔。(22)《清史稿》卷四八六《列传二七三·文苑三》,中华书局1977年版,第13414页。

此外丁谦(益甫)所著《蓬莱轩舆地丛书》六十卷,亦值吾人道及。其书除考证各史之《四夷传》外,举凡如《穆天子传》、法显《佛国记》、唐释辨机《大唐西域记》、耶律楚材《西游录》、《长春真人西游记》、《马哥波罗游记》、图理琛《异域录》诸书之地理有关于边事者,莫不加以考释。其中有关于西陲者,殆占大半。虽其所考释,多有附会,然其辛苦经营之功亦不可或没者也。

嘉庆时,武威张澍介侯亦喜治舆地之学,以籍隶陇上之故,颇留意于关陇掌述,凡前贤著述之于此邦有关者,皆广为搜罗,虽片羽只字亦不稍遣,先后得三十六种,道光元年,刊其中之廿一种于二酉堂,因名曰《二酉堂丛书》。其中除《风俗通》《世本》《汉皇德传》等为孤本罕见之籍,与关陇关系尚少。至如辛氏《三秦记》《三辅旧事》《三辅故事》《三辅决录》皆有关关中掌故。而所辑凉阚骃《十三州志》、晋喻归《西河记》、北凉段龟龙《凉州记》、宋段国及《西河旧事》、《凉州异物志》等书,则专涉及河西一隅之地。是不惟可以稍窥旧籍之规模,而西北之文献亦可略存鳞爪矣。张氏又撰有《五凉旧闻》四十卷,盖其主讲兰州兰山书院之作也。

2.清代经营西陲武功之记述

清代自起自满洲时,即对于蒙古诸部力事笼络,期为己用,后又累次用兵,多所征讨,而回疆诸部之勘定,尤大费周折。当时经过,虽曾敕令廷臣随时撰述,然学人之致力于此者,亦非少数,魏源默深《圣武记》即其中之巨制也。魏氏自言:

道光征回疆之岁,始筮仕京师。京师,掌故海也。得借观史馆秘阁官书及士大夫私家著述,故老传说。于是我生以后数大事,及我生以前上讫国初数十大事,磊落乎耳目,旁薄乎胸臆。因以溯洄于民力物力之盛衰,人材风俗进退消息之本末。晚侨江淮,海警沓生,忾然触其中之所积,乃尽发其椟藏,排比经纬,驰骋往复,先出其专涉兵事及尝所议论若干篇,为十有四卷,统四十余万言。(23)〔清〕魏源 :《圣武记叙》,《圣武记》,世界书局1936年版,第1页。

其书卷三至卷六记外藩,而所记外藩之关于西北者 :《国朝绥服蒙古记》一至三,《康熙亲征准噶尔记》《雍正西征厄鲁特记》《乾隆荡平准部记》《乾隆戡定回疆记》《乾隆绥服西属国记》《乾隆新疆后事记》《道光重定回疆记》《道光回疆善后记》《国朝俄罗斯盟聘记》《俄罗斯附记》《国朝甘肃再征叛回记》。《清史稿·文苑传三》称其书乃“借观史馆官书,参以士大夫私著,排比经纬”(24)《清史稿》卷四八六《列传二七三·文苑三》,中华书局1977年版,第13414页。而成。梁启超亦言 ,“ 默深观察力颇锐敏,组织力颇精能,其书记载虽间有失实处,固不失为一杰作”(25)梁启超 :《中国近三百年学术史》,第302页。[《中国近三百年学术史》]。今观其书条理次序井然不乱,诚良史也 。《清史稿·艺文志》史部纪事本末类著录有赵翼《皇朝武功纪盛》四卷,易孔昭、胡孚骏同撰之《平定关陇纪略》十三卷,杨毓秀撰之《平回志》八卷,魏光焘《剿定新疆记》八卷,王之春撰《国朝柔远记》八卷。所记皆多与西北有关。

至如何秋涛之《朔方备乘》等书,虽亦兼载清初武功,然其书包括至广,当于下文论之。

3.西北史地之专著

清代学者对于西北史地之研究亦多不依傍旧日载籍,而以其心得与精力,特成专著者实非少数。其最初名家者,当推寿阳祁韵士鹤皋。鹤皋初以翰林充国史馆纂修,即独力成《蒙古王公表传》 。《清史稿·文苑传二》韵士本传曰:

既入翰林,充国史馆纂修时,创立《蒙古王公表传》,计内札萨克四十九旗,外札萨克喀尔喀等二百余旗,以至西藏及回部,纠纷杂乱,皆无文献可征据。乃悉发库贮红本,寻其端绪,每于灰尘坌积中,忽有此得,如获异闻。各按部落立传,要以见诸《实录》、红本者为准。又取《皇舆全图》以定地界方向。其王公支派源流,则核以理藩院所存世谱。八年而后成书。(26)《清史稿》卷四八五《列传二七二·文苑二》,第13399页。

今按《清史稿·艺文志》史部传记类著录有乾隆四十四年(1779年)敕撰之《蒙古王公功绩表传》十二卷,未知即此书否[按韵士本传,韵士以乾隆四十三年(1778年)进士官编修,以时计之相去殊不远]?韵士又撰《藩部要略》,其书对于蒙古部落封袭建置颇详原委 。《清史稿》韵士传云:

又别撰《藩部要略》,以年月编次,盖传(《蒙古王公表传》)仿《史记》,而要略则仿《通鉴》。李兆洛序之,谓为读邃皇之书,睹鸿蒙开辟之规模矣。(27)《清史稿》卷四八五《列传二七二·文苑二》,第13399页。

韵士在伊犁时,奉将军松筠(湘浦)之命别撰《西陲总统事略》十二卷。此书及韵士之身,杀青未竣,至徐松(星伯)继戍伊犁,复奉松筠命续修之 。《清史稿·文苑传》祁韵士传:

及戍伊犁,有所纂述,大兴徐松续修之,成《新疆事略》。(28)《清史稿》卷四八五《列传二七二·文苑二》,第13399—13400页。

又《徐松传》亦言:

又以新疆入版图数十年,视同畿甸,而未有专书,乃纂述成编,于建置、控扼、钱粮、兵籍言之尤详。将军松筠奏进其书,赐名《新疆事略》,特旨赦还,御制序付武英殿刊行。(29)《清史稿》卷四八六《列传二七三·文苑三》,第13414页。

因此书为祁、徐二氏先后奉松筠命修成,又由松筠奏进,故《清史稿·艺文志》地理类边防之属中直著录松筠撰《西陲总统事略》十二卷,盖以此也。

鹤皋在伊犁又别撰《西域释地》及《西陲要略》二书,《清史稿》本传称其“考证古今简而能核” 。《西域释地》分疆域及山川二部。张瀛暹序其书曰:

《西域释地》一书(于)……天山南北疆域山川,条分件系,考古证今,简而能核矣。至喀什噶尔、乌什、库车之释名与《钦定新疆识略》不同者,先生成书在丁卯、戊辰间,传闻异词,早登简札,非误也。巴颜喀喇山即古昆仑也,《钦定河源纪略》有定论矣,先生以非所亲历略之。而于葱岭之南北两支,星宿海之潜源重发,则缕擘焉。昔人为舆地之学者,每云目验得之,先生亦犹是义尔。(30)〔清〕张瀛暹 :《西域释地序》,〔清〕祁韵士 :《西域释地》,《丛书集成初编》第3253册,中华书局1985年版,第1页。

其所著《西陲要略》,都凡四卷,备述南北两路之疆域、山水、卡伦、军台、城堡、职官并及伊犁之驻兵、兴屯、训练、牧养各事,而后缀以土尔扈特、哈萨克、布鲁特三部之源流兼载厄鲁特旧俗及回人风俗。据鹤皋自序所言,则此书实为《西陲总统事略》之节本。自序云:

记载地理之书,体裁近史,贵于简要,倘不足以信今而证古,是无益之书可以不作。赤奋若之岁,余奉谪濛池……既得亲历其地,多所周历,得自目睹,而昔年备员史职……于新疆旧事,知之最详,颇堪自信。适松湘浦先生驻节边庭,以伊江为总统南北两路之地,亲事丹铅,创为《事略》十二卷。已又奉有续辑《同文志》之命,将汇送各城故实事迹。余获总司校核,参证见闻,益觉信而有据,爰就要者考而录之,备存其略。凡四卷。并掇闻见录诸书中之可信者,证以所见,纂为二篇,附载书后。(31)〔清〕祁韵士 :《西陲要略自序》,《西陲要略》,《丛书集成初编》第3130册,中华书局1985年版,第1页。

其篇幅虽少,非率尔操觚所可比拟也。

徐星伯既补祁氏之《西陲总统事略》一书为《新疆事略》,复撰《西域水道记》五卷。盖亦谪戍伊犁时所作也 。《清史稿·文苑传三》松本传云:

坐事戍伊犁,松留心文献,既出关,置开方小册,随所至图其山川曲折,成《西域水道记》。拟《水经》,复自为释,以比道元之注。(32)《清史稿》卷四八六《列传二七三·文苑三》,第13414页。

梁启超推《西域水道》一书为徐氏所著书中最精心结之作(《中国近三百年学术史》)。今观其书,所叙历历如绘,虽未如郦氏之广博,然亦足为治西域地理所不可或缺之参考文籍。

徐氏之《西域水道记》而外,吾人当论及张穆之《蒙古游牧记》 。《游牧记》凡十六卷。其书备载内外蒙古、额鲁特蒙古、新旧土尔扈特部及新和硕特蒙古等部盟旗游牧所在地之山川地理与夫政治沿革,用史书之志体,详论朔漠之情形。书中复广征博引,自为注释。论者谓可与祁韵士之《藩部要略》相埒。盖其书实因校核《藩部要略》而作也。韵士之子寯藻序其书曰:

海内博学异才之士,尝不乏矣。然其著述卓然不朽者,厥有二端: 陈古义之书,则贵乎实事求是;论今事之书,则贵乎经世致用。二者不可得兼,而张子石州《蒙古游牧记》独能兼之。始余校刊先大夫《藩部要略》,延石州复加校核。石州因言:“自来郡国之志,与编年纪事之体,相为表里。昔司马子长作纪传,而班孟坚创修地理志,补龙门之缺,而相得益彰。今《要略》,编年书也;穆请为地志,以错综而发明之。”余极怂恿,俾就其事。杀青未就,而石州疾卒,以其稿属何愿船比部整理。愿船为补其未备,又十年,始克成编。余详为披览,究其终始。见其结构,则详而有体也;征引,则瞻而不秽也;考订,则精而不浮,确而有据也。拟诸古人地志,当与郦亭之笺《水经》,赞皇之志《郡县》,并驾齐驱;乐史、祝穆以下无论已。虽然石州之成此编,岂第矜博奥,蒐隐僻,成舆地一家言哉?盖尝论之: 蒙古舆地与中国边塞相接,其部族强弱,关系中国盛衰,非若海外荒远之区可以存而不论也。塞外漠南、北之地,唐以前不入版图,史弗能纪。至辽、金、元皆尝郡县其地,乃三史地志,虚存其名,而山川、形势、都会、扼塞,阙焉无考。是则欲知古事,不外斯编矣。如科尔沁、土默特之拱卫边门,翁牛特、乌珠穆沁之密迩禁地,四子部落之环绕云中,鄂尔多斯奄有河套,至于喀尔喀、杜尔伯特、土尔扈特诸部,或跨大漠杭爱诸山;或据金山南北;或外接俄罗斯、哈萨克诸国,所居皆天下精兵处,与我西北科布多、塔尔巴哈台诸镇重兵相为首尾,是皆讲经制者所当尽心也。承学之士,得此书而研究之,其于中枢典属之政务,思过半矣。然则是书之成,读史者得实事求是之资,临政者收经世致用之益,岂非不朽之盛业哉!(33)〔清〕祁寯藻 :《蒙古游牧记序》,〔清〕张穆 :《蒙古游牧记》,台北商务印书馆1971年版,第1—2页。

其推崇甚盛。其书体例至为谨严,非邃于史学者不能为之。寯藻虽盛加称道,实亦非泛泛之谀辞。迄今治蒙古史地理者,犹未能一越张氏之樊篱,非无故也。张氏未成之部分,由光泽何秋涛补成之。秋涛仍因石州之体例,于石州原文之上加一“原”字,补苴之处加一“补”字,以资区别。文中注文亦如之。秋涛盖能善承张氏之志者也。

何氏于补订《蒙古游牧记》之外复撰有《朔方备乘》八十卷、卷首十二卷、正文六十八卷。此书本名《北徼汇编》,《朔方备乘》者,文宗之赐名也 。《清史稿·文苑传二》祁韵士传附秋涛传云:

(秋涛)留心经世之务,以俄罗斯与中国壤地接连,宜有专书资考镜,始著《北徼汇编》六卷,后复详订图说,起汉、晋迄道光,增为八十卷。文宗垂览其书,赐名《朔方备乘》。(34)《清史稿》卷四八五《列传二七二·文苑二》,第13400页。

秋涛身后,李鸿章为刻其书,并序之曰:

何秋涛究心时务,博极群书,以为俄罗斯东环中土,西接泰西诸邦,自我圣祖仁皇帝整旅北徼,詟威定界,著录之家,虽事纂辑,未有专书。秋涛始为汇编,继加详订。本钦定之书及正史为据,旁采图理琛、陈伦烱、方式济、张鹏翮、赵翼、松筠以及近人俞正燮、张穆、魏源、姚莹之徒,与外国人艾儒略、南怀仁、雅裨理之诸论述,并上海广州洋人所刊诸书,订其舛讹,去其荒谬,上溯圣武之昭垂,下及窝集之要害,为《考》,为《传》,为《纪事》,为《辨正》,自汉晋隋唐迄于明季,又自国朝康熙、乾隆迄于道光,代为之图,各为之说,凡八十卷。(35)〔清〕李鸿章 :《朔方备乘叙》,〔清〕何秋涛 :《朔方备乘》,台北文海出版社1964年版,第2—3页。

今观其书,卷首十二卷载《圣训》及《钦定书》,正文则为 :《圣武述略》六、《考》二十四、《传》六、《纪事本末》二、《记》二、《考订诸书》十五、《辨正诸书》五、《表》七、又《图说》一卷。其书纲罗今古,旁及诸家,无不辨正详析,允为论朔漠史事之巨著。其书与张穆之《蒙古游牧记》,先后光辉,同为不朽之作。宜乎近世言北陲事者,犹不能不并重之也。

其后顺德李文田仲约读何氏之书,曾于书眉及旁注校语。李氏门生元和江标集录得一卷,名《朔方备乘札记》,刻入《灵鹣阁丛书》中。其书分条记述,盖原非专书。惟其中亦颇有精义。李氏本精《朔方舆乘》,故虽随手札记之作,亦为治北陲史地者所不可或略也。

道光时,仁和龚自珍(定庵)著《蒙古图志》一书,其书为图廿有八,为表十有八,为志十有二,凡五十八篇。梁启超称其为“深通史裁之作品”(《近三百年学术史》)。

道光时,蒙古松筠(湘浦)著《绥服纪略》一卷。松筠于乾隆五十年(1785年)至五十七年(1792年)间任库伦大臣[《清史稿》松筠传 。《史稿》疆臣年表,松筠于五十七年迁,与传不同]。又于乾隆五十九年(1794年)至嘉庆四年(1799年)间任驻藏大臣[此从《史稿》疆臣年表 。《史稿》松筠传作在藏凡五年,嘉庆四年召为户部尚书,与表不同]。嘉庆七年(1802年)至十四年(1809年)间,及嘉庆十八年(1813年)至嘉庆二十年(1815年)间两为伊犁将军[见《清史稿》疆臣年表及松筠传]。其人虽非学者,然其居边地久,见闻较切。故著为书,亦有可据处。其书为五言诗体,而自为笺注,实别开生面之作也。按其自序云:

余仰承知遇,既寄封圻之任,复膺专阃之司,八载库伦,两镇西域,又尝驻节藏地,周历徼外,爰采见闻,得一百八韵,非事吟咏,特以注疏地方情形,名之曰《绥服纪略》。其身所未历者,不无缺略,姑俟知者辑补云。(36)〔清〕松筠 :《绥服纪略》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第79册,书目文献出版社1998年版,第764页。

何秋涛亦称其书云:

于北徼外之俄罗斯,西徼外之哈萨克、布鲁特,西藏徼外之廓尔喀纪述尤详。皆得之任所官牍,语有依据,较他家转述传闻者迥异。惟于北徼水道及远年之事,间有舛误。(37)〔清〕何秋涛 :《朔方备乘》卷四六《考订诸书六·考订绥服纪略序》,第924页。

松筠于清代边疆大吏中为佼佼者,其书中所记述虽如何氏所云于“北徼水道及远年之事,间有舛误”,此盖不足为松筠病,盖其人非研治史籍之学者,不必苛责也。

松筠之为伊犁将军也,适徐松谪戍其地。徐松之补辑西域事以续祁韵士之《西陲总统事略》为《新疆事略》,即得松筠之助力。徐松以此而遍历回疆各部。其《西域水道记》及《汉书西域传补注》之能搜讨无遗者,亦以有此因缘也。故松筠虽非学人,然其人其事,实与西北史地研究有莫大之关系。徐松又撰《新疆赋》二卷,自为注记,词音华瞻,与其学相称。亦《绥服纪略》之俦也。洪亮吉由伊犁归后,补撰《伊犁记事诗》九十七首,盖其远戍时,嘉庆帝不许其作诗饮酒。故其所撰《天山客话》云:

至保定,甫知有廷寄与伊犁将军,有不许为诗、不许饮酒之谕。是以出国门及嘉峪关凡四匝月,不敢涉笔。及出关后,独行千里,不见一人。经天山,涉瀚海,闻见恢奇,为平生所未有。遂偶一举笔,然要皆描摹山水,绝不敢及余事也。(38)〔清〕洪亮吉 :《遣戍伊犁日记》,清光绪三年(1877年)鄂垣重刻本,第20页。

清末益阳萧雄皋谟亦著《听园西疆杂述诗》四卷。据其自序,是书盖成光绪十八年。其自序云:

自壮岁困于毛锥,会塞上多事,奋袖而起,请缨于贺兰山下,即从战而西焉。关内荡平,将出净塞氛,遂乃前驱是效。其时碛路久闭,初印一纵,人绝水乏,望风信指,兼旬而至伊吾,天山南北,贼焰沸腾,干戈异域,不堪回首,然一感知遇,皆所殊顾。自此旁午于十余年之中,驰骤于二关里之内,足迹所至,穷于鸟踪,亦惫矣哉……曩者入关,抵兰州,友人竞问边陲,曾略以诗告,寥寥短楮,叙述不详,屡被催续,而车尘鲜暇。及还乡,缘无力入都,山居数载。究因蝟累败兴久之。顷以道出长沙,旅馆蓬窗,兀坐无聊,回思往迹,神游目想,搜索而成篇,共得百四十余首,句虽粗疏,颇及全图。(39)〔清〕萧雄 :《听园西疆杂述诗序》,《听园西疆杂述诗》,《丛书集成初编》第3131册,中华书局1985年版,第1页。

盖以久居于边陲者也。其书各诗皆自为注释。上穷往古,迄于目睹,虽篇幅有限,而记载所及,编于全疆。既属亲历其地,故尚能征实。惟其卷三《妇女回首之四》云:

百转歌喉骤马骄,娇娃夜带雁翎刀。当年八百朱颜妇,想见分防抗汉朝。(40)〔清〕萧雄 :《听园西疆杂述诗》卷三《妇女》,《丛书集成初编》第3132册,第61页。

其自注云:

按古之八百媳妇城,亦在西域 。《方舆类纂》,八百大甸宣军民慰使司,东至老挝宣慰使司界,南至波勒蛮界,西至木邦宣慰使司界,北至孟艮府界,自司治北至云南省三十八程,古蛮夷地。世传其酋有妻八百,各领一寨,因名八百媳妇。元大德初,遣兵击之,道路不通而还。后遣使招附。元统初,置八百等处宣慰使司。明洪武廿四年(1391年),其酋来贡,乃立八百大甸军民宣慰使司。土司刁姓。(41)〔清〕萧雄 :《听园西疆杂述诗》卷三《妇女》,《丛书集成初编》第3132册,第61页。

亦殊昧于舆地者矣。

《四库全书总目提要》史部地理类存目边防之属中复著录有不著撰人名氏之《秦边纪略》四卷。其言曰:

书中首卷河州条注内有西夷部落三十有奇,康熙十四年(1675年)围卫城一月,康熙二十二年(1683年)又犯卫地之语。又四卷《近疆西夷传》内载康熙二十四年(1685年)祝囊同科尔坤十八部由古北口入觐事。则此书为康熙间人所作。首载河州及西宁、庄浪、凉州、甘州、肃州、靖远、宁夏、延绥等卫形势要害,次载西宁等卫南北边堡,次载西宁等卫近疆及河套,次载外疆 。《近疆西夷传》,河套部落,蒙古四十八部落考略,西域土地人物略。其论边鄙疆域及防守攻剿情形,一一详悉。盖国家初定西陲,中间遘王辅臣之叛,与滇黔相煽,方用兵于内地,故近边诸部,往往窥窃,后乃次第削平,驯为臣仆。此书所述,皆是此时之形势。方今圣武远扬,天山南北二万余里,皆置郡开屯,归我疆宇,昔之所谓险要者,今皆在户闼之间;昔之所谓疆梁者,今皆隶赋役之籍,此书所述,皆无所用之。然在当时,则可谓留心边政者矣。至北边四十八部,原委弗详,且非秦地,其西域道里,以驿程考之,亦皆在茫昧之间,盖一时得之传闻,附录卷末,均不足典要,存而不论,可矣。(42)《四库全书总目》卷七五《史部·地理类存目四》,第657页。

4.中俄界务之记载

西北边陲与俄人接界,边衅时起,而失地亦复不少。首以界务制图立说者为洪钧。其所著书为《中俄交界图》不分卷。洪氏此图由俄文迻译,其用心至苦,然几以此图肇祸 。《清史稿》洪钧本传记其事云:

(钧)出使俄、德、奥、比四国大臣,晋兵部左侍郎。初,喀什噶尔续勘西边界约。中国图学未精,乏善本。钧莅俄,以俄人所订《中俄界图》红线均与界约符,私虑英先发,乃译成汉字,备不虞。(光绪)十六年(1890年),使成,携之归,命值总理各国事务衙门。值帕米尔争界事起,大理寺少卿延茂谓钧所译地图画苏满诸卡置界外,致边事日棘,乃痛劾其贻误状。事下总署察覆。总署同列诸臣以钧所译图,本以备考核,非以为左证,且非专为中俄交涉而设,安得归咎于此图?事白,而言者犹未息。右庶子准良建议,帕地图说纷纭,宜求精确。于是钧等具疏论列,谓:“《内府舆图》《一统志图》纪载漏略。总署历办此案,证以李鸿章译寄英国,与许景澄集成英、俄、德、法全图,无大纰缪而核诸准良所奏,则歧异甚多 。《钦定西域图志》叙霍尔干诸地,则总结之曰属喀什噶尔;叙喇楚勒、叶什勒库勒诸地,则总结之曰属喀什噶尔西境外,文义明显。原奏乃谓:‘其曰境外者,大小和卓木旧境外也。曰属者,属今喀什噶尔,为国家自辟之壤地也。’语近穿凿。喀地正北东北,毗俄七河,正西倚俄费尔干,其西南错居者帕也。后藏极西曰阿里,西北循雪山径挪格尔坎巨提,讫印度克什米尔,无待北涉帕地。设俄欲蹑喀,英欲逼阿里,不患无路。原奏乃谓:‘二国侵夺拔达克山、安集延而终莫得通。’斯于边情不亦暗乎?中俄分界,起科布多、塔尔巴哈台、伊犁,讫喀西南乌仔别里山口止,并自东北以达西南。原奏乃谓:‘当日勘界,自俄属萨马干而东,实以乌仔别里西口为界。今断以东口,大乖情势。’案各城约无萨马干地名,惟浩罕、安集延极西有萨马尔干,《明史》作撒马儿罕,久隶俄,与我疆无涉。当日勘界,并非自西而东,亦无东西二口之说,不知原奏何以传讹若此?谨绘许景澄所寄地图以进。”并陈扼守葱岭及争苏满有碍约章状。先是坎巨提之役,彼此争惎其间,我是以有退兵撤卡之举。英乘隙而使阿富汗据苏满。至是,俄西队出与阿战,东队且骎骎逼边境。总署复具《筹办西南边外本末》以上。钧附言:“自译《中俄界图》,知乌仔别里以南,东西横亘,皆是帕地 。《喀约》所谓中国界线,应介乎其间。今日俄人争帕,早种因喀城定约之年。刘锦棠添设苏卡,意在拓边。无如喀约具在,成事难说,唯依界图南北经度斜线,自乌仔别里迳南,尚可得帕地少半,寻按故址,已稍廓张。俄阿交哄,揣阿必溃。俟俄退兵,可与议界,当更与疆臣合力经营,争得一分即获一分之益。”上皆嘉纳。(43)《清史稿》卷四四六《列传二三三》,第12485—12486页。

按洪钧奏文中所称,李鸿章译寄英国与许景澄集成《英俄德法全图》,当是《清史稿·艺文志》史部地理类外志之属中所著录。许景澄所撰《西北边界俄文译汉图例言》一卷及《帕米尔图说》一卷。检《清史稿·许景澄传》,景澄别撰《西北边界地名考证》,未悉即是《艺文志》所云之《西北边界俄文译汉图例言》否?《许景澄传》云:

(光绪)十六年,充出使俄、德、奥、和四国大臣……先是,俄兵游猎,常越界,侵及帕米尔地。景澄争之。俄援旧议定界起乌什别里山,自此而南属中国,其西南属俄。俄人则欲以萨雷阔勒为界。相持三载,俄始允改议。其帕界未定以前,各不进兵,以保和好。因著《帕米尔图说》《西北边界地名考证》,为他日界约备。(44)《清史稿》卷四六六《列传二五三》,第12760—12761页。

按光绪廿六年(1900年)上海汉文书局石印许景澄之《西北边界地名译汉考证》二册。幸有许景澄此图,不然洪钧氏且获罪矣。清末南清河王锡祺(寿萱)著有《中俄交界记》及《中俄交界续记》二种,记清代先后与俄人所定界约,其书备记中俄疆界变迁,不以西北边界为限。按其中所记: 康熙二十八年(1689年),《尼布楚界约》;雍正五年(1727年),《恰克图界约》;咸丰八年(1858年),《瑷珲界约》;咸丰十年(1860年),《京师界约》及咸丰十一年(1861年),《黑龙江界约》;同治三年(1864年),《塔城界约》,八年、九年(1869、1870年),《续定界约》;光绪七年(1881年),《伊犁界约》;续记则载光绪七年以后事,为: 光绪八年(1882年),《伊犁界约》;光绪十年(1884年),《喀什噶尔南北界约》;光绪十二年(1886年),《珲春界约》;由王氏所记,知有清一代,中俄西北交界之纠纷实较东北为频繁也。

5.行记

清代自蒙古回疆并入版图以后,宦游其地者,日有所闻,间有以见闻所得,载诸楮墨,亦有谪客戍人,记其经历,虽不皆尽有史地学上之价值,然一鳞一爪,尚可以供参考。

是类书籍,当以献县纪昀所著为最早,纪氏于乾隆时以罪戍乌鲁木齐,因就所见闻撰为《乌鲁木齐杂记》。其书随笔记录,逐条排列,各条自成首尾,不相衔接,举凡其地之风俗、饮食、山泽、庙宇皆有所记述,凡百五十余条云。又有满人七十一(椿园)者,亦撰有《西域闻见录》八卷。其书亦名《异域琐谈》(点石斋石印本七十一所撰《〈新疆舆图〉风土考》四卷,即《西域闻见录》之节本),皆记回部诸事,据其自序云,则“髻年之时,即西出阳关,逾河源三十余里,而居于殊异之乡”。耳闻目见,故能备知其“里巷琐屑之事,殊方猥鄙之情”因撰为是书。其中所记如哈萨克、布鲁特、土尔扈特、和硕特等地,其时皆已内属,故所记亦详备。至如绝域之国,则多得之传闻之辞,不乏讹误之处,甚且有荒诞不经者,稍后之治西北史地者,如松筠、俞正燮、姚莹、何秋涛等皆多有所辨正。

至如阳湖洪亮吉稚存之《伊犁日记》二卷(年谱作《纪程》二卷)则记其遣戍伊犁沿途之情形,《天山客话》二卷凡二十一条,则记回疆之风物,仿佛纪昀之《乌鲁木齐杂记》。洪氏以嘉庆四年上书言事获罪遣戍后年赦归,在伊犁约百日云。

此外则有寿阳祁韵士之西域行程记《万里行程记》。按祁氏记其作《万里行程记之缘起》云:

西戍之役,余以乙丑(乾隆十年,1745年)二月十八日自京师起行,阅两六月至七月十七日,始抵伊江,时经一百七十余日,路经一万七百余里。所见山川城堡,名胜古迹,人物风俗,及塞外烟墩沙碛,一切可异可怖之状,无不周览遍历,系于心目,每憩息旅舍,随手疏记,投行箧中,时日既久,积累遂多,亦自不复记忆矣。抵戍后,暇日无事,或愁风苦雨,独坐无聊,偶检零缣碎片,集而省阅,以寄情怀。略加编缀,遂尔成篇。(45)〔清〕祁韵士 :《万里行程记》,《丛书集成初编》第3116册,中华书局1985年版,第1页。

其书所记,起寿阳之太安驿,历经平阳、潼关、西安、兰州、安西、哈密、迪化而至伊犁惠远城。沿途各地,所记虽皆甚简略,而山川形势已历,如在目中矣。

道光时,定远方士淦自伊犁东归,综沿途经历撰有《东归日记》。其书起道光戊子(八年,1828年)三月十五日,至六月三十日止,(止于西安)途中计三月有半云。

闽侯林则徐少穆于道光时鸦片战争后,遣戍伊犁。少穆虽戍于伊犁,而足迹遍于南八城 。《清史稿》则徐本传云: (道光二十一年,1841年)五月,诏斥则徐在粤不能恩威并用,褫卿衔,遣戍伊犁。会河决开封,中途奉命襄办塞决。二十二年(1842年),工竣,仍赴戍……廿四年(1844年),新疆兴治屯田,将军布彦泰请以则徐综其事,周历南八城,浚水源,辟沟渠,垦田三万七千顷。请给回民耕种,改屯兵为操防。如议行。廿五年(1845年),召还。其所撰《荷戈纪程》一卷,即记其西戍时沿途之见闻也。是书所记起西安而终于伊犁。其时则道光壬寅(二十二年)七月初六日至十一月初十日也。

咸丰元年(1851年)蒙古倭仁艮峰以副都统衔充叶尔羌帮办大臣。叶尔羌为汉之莎车故地,倭仁记其西行经历,因名其书曰《莎车行纪》。倭仁以咸丰元年正月二十日自北京出发至七月初三日至叶尔羌。惟倭仁书后犹泛载新疆各地杂事十一则,与他家稍异。

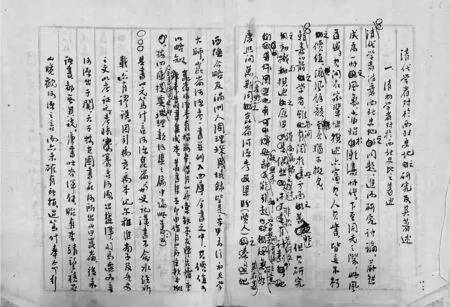

1994年秋,我开始在史念海先生门下受业。史先生在讲历史地理文献时曾言: 晚清以来,边疆危机日益加深。抗日战争爆发后,他受顾颉刚先生之托起草《中国疆域沿革史》,旨在唤醒国人的疆域意识和抗战热情。在此期间,他曾撰写过清代学者论西北历史地理的文章,但该文在“文革”中抄家后下落不明。2015年春,我在陕西师范大学的一个废品车上发现了一捆史先生的讲义和手稿,其中就有这篇文章(图1)。此文以毛笔书写于十行红格稿纸上,在论及陈克绳《西域遗闻》时有“近年禹贡学会始排印行世”字样 。《西域遗闻》的印行时间是民国二十五年(1936年),可知此文作于20世纪30年代后期,正是史先生讲课时提到的那篇文章。因原稿写于八十多年前,当时未标页码,又未装订,后经过多次扰动,次序错乱,难以读通。现应《历史地理研究》编辑部之约,对该稿进行排比梳理,基本恢复了原貌。史先生原稿的注释,一种为圆括号标出者,整理本照录,另一种为双行夹注者,整理本中用中括号标出。整理本的页下注及公元纪年则为整理者所加,页下注中所用版本多据目前通行本,或有非史先生所用之书,敬请读者留意。

王双怀整理附记

2019年11月1日

图1 史念海先生《清代学者对于西北史地之研究及其著述》手稿(局部)