校内还是校外:中国基础教育阶段家庭教育支出现状研究

魏 易

(北京大学中国教育财政科学研究所,北京 100871)

一、研究背景

教育公平是关乎我国社会经济发展、人民生活水平提升的根本性议题。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确要求“把促进教育公平作为国家基本教育政策”,提出“教育公平的关键是机会公平,重点是促进义务教育均衡发展和扶持困难群体,根本措施是合理配置教育资源,向农村地区、边远贫困地区和民族地区倾斜,加快缩小教育差距”。自2005年至今的十几年时间中,在促进公平这一主导性政策目标的指引下,我国公共财政对教育的投入力度不断加大,实现了国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例达到4%的目标。2012—2017年,国家财政性教育经费由2.3万亿元增长到3.4万亿元,国家财政性教育经费占GDP比重连续六年保持在4%以上。

另一方面,随着我国市场转型、社会经济的发展和家庭结构的变化,孩子越来越成为家庭消费的核心,各收入阶层的家庭表现出在经济能力允许的范围内为子女选择更高质量学校教育的倾向。教育需求的核心矛盾已经不再主要是负担不起基本教育服务的问题,而是民众对于更高质量、更加差异化的教育的需求远远超越了教育供给能力的问题(王蓉,田志磊,2018)。这种思考和判断与党的十九大报告中所说的我国社会主要矛盾的转化是一致的,即由人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

传统公立学校和民办学校之外的市场性主体(包括校外教育机构、教育科技公司以及与之相伴的以信息化技术为基础的在线教育)快速发展,逐渐成为教育供给侧的重要组成部分,过去由政府垄断教育供求匹配的基本制度安排目前已经受到了挑战。越来越多的家庭根据自己的经济能力和教育需求,在公办学校、民办学校、校外教育机构以及虚拟化的在线教育服务之间进行选择和匹配。家庭在正规学校之外对教育的投入尤其是对被称为“影子教育”的校外补习的投入不断增加,已经成为全球性的趋势。根据2003年到2015年的PISA数据,参与三次测试的23个国家的15岁学生的校外补习平均参与率从2003年的20.6%,增加到2012年的29.4%,到2015年更是增加到了63.9%。在2000—2010年间,在世界许多国家,校外补习已经发展成市值数十亿甚至数百亿美元的教育产业。

我国也呈现出相似的趋势,尤其是在义务教育阶段,随着义务教育免费的普及和学校均衡化的推行,家庭对子女教育投入的差异日益从校内转向校外。不少实证研究指出,校外教育的迅速发展扩大了城乡和不同阶层学生获得教育资源和教育结果的差距,削弱了学校促进公平的效果(洪岩壁,赵延东,2014;胡咏梅,范文凤,丁维莉,2015;薛海平,2015)。时至今日,基础教育阶段家庭子女教育支出的水平、结构和负担如何?不同的家庭在校内和校外各类教育活动的投入方面是否出现较大的差异?本文基于2017“中国教育财政家庭调查”(China Institute for Educational Finance Research-Household Survey,以下简称“CIEFR-HS”)对我国基础教育阶段家庭的教育支出水平和结构进行全面的刻画,并聚焦于家庭的经济水平和家庭子女教育支出的关系,采用边际消费倾向模型分析了各学段不同家庭在子女校内和校外各类教育上的支出倾向。

二、文献综述

作为影响教育机会获得——进而影响社会分层和流动——的重要因素,家庭教育投入及其影响因素一直是社会地位获得和代际流动研究重点关注的领域。家庭教育投入可分为货币投入与非货币投入两种。货币投入包括子女因上学发生的学杂费等基础性支出和参与学校课后活动等产生的发展性支出。非货币投入指父母养育和陪伴子女的时间,包括与学习没有直接关系的生活照料花费的时间以及与学习相关的校内和校外教育活动参与时间。本文关注的是家庭对子女教育的货币投入。

根据以往的研究,影响家庭对子女教育投入的因素可以被归纳为微观的家庭因素、中观的教育系统因素和宏观的社会经济环境因素三类。从宏观的社会环境角度来看,收入不平等的加剧以及由此导致的阶层流动的固化和家庭对未来经济状况的焦虑导致了家庭对子女教育投入的增加。Reardon(2011)和Kornrich等人(2013)对美国40年的收入不平等进行研究发现,随着收入不平等的加剧,家庭对子女教育的投入的差距也在不断扩大,结果导致不同阶层的子女在学业成就上的差距扩大。除了收入差距,在许多发展中国家和地区,城乡学校能够获得教育资源和教育质量的差距也会影响到不同家庭对子女的教育投入。从中观的机构角度来看,以往的研究提出导致家庭对校外培训需求增长的两个主要因素是高利害的考试和低质量的公立学校。

家庭是本研究关注的重点。在微观家庭的层面,国外的研究主要围绕家庭人力资本投资理论展开,在新古典经济学的框架下探讨家庭对子女的教育投入决策与家庭预算约束之间的关系(Becker,1964;Mincer,1974;Schultz,1961)。影响家庭对子女教育投入的因素可以被归纳为家庭背景(如家庭收入水平、父母受教育程度、家庭规模以及兄弟姐妹数量)、经济因素(如机会成本、预期的劳动力市场回报)和社会文化因素(如家庭成员的婚姻性别观念等)(Huston,1995;Mauldin,Mimura,& Lino,2001;Taubman,1996;Tilak,2002)。其中,家庭收入水平是解释家庭教育支出最为关键的变量之一(Benson,1961;Filmer & Prichett,1999;Glewwe & Jacoby,2003;Jacoby,1994)。家庭收入水平与父母教育程度、职业以及社会地位紧密相关,因此家庭收入的高低与子女教育投入也高度相关。家庭收入越低,对教育的直接成本和机会成本越敏感,同时也更容易受到其他非经济因素(如与个人能力相关的学业成绩、学习态度和兴趣,以及与个人能力不直接相关的家庭规模和结构、父母教育和职业等)的影响。其次,父母所受教育也是影响家庭教育投入的关键因素。一方面,父母教育程度与先天的认知能力相关,从而影响到子女认知能力发展;另一方面,父母教育程度与社会经济地位和文化资本积累相关,从而影响父母对教育的价值判断、对子女的教育期望以及家庭教养方式等。研究表明,在控制了家庭收入等因素之后,父母教育程度越高,尤其是母亲的教育程度越高,家庭对子女教育的投入也相应越高(Shultz,2001)。除家庭收入和父母教育程度之外,子女受教育的机会成本和教育回报的预期也受到家庭结构的影响。在独生子女政策推行三十多年之后,核心家庭在我国逐渐占据了主导地位。根据国家卫计委2015年发布的《中国家庭发展报告》,我国3人及3人以下家庭户数占比达到70.2%,而由夫妻和独生子女构成的核心家庭占比为64.3%。这反映到了家庭的消费选择上,独生子女不论性别皆成为了家庭的中心,而子女的教育消费成为了其中最重要的一个方面。

从上世纪90年代中后期开始,国内对家庭教育投入的研究逐渐增多。从研究的视角来看,可大致分为两类:一是着眼于政府教育投入与家庭教育支出关系的宏观研究,二是着眼于家庭内部资源分配的微观研究。就微观研究来看,国内学者利用不同的调查数据对我国家庭教育支出水平、负担以及地区和群体差异进行了大量研究,发现城乡之间、地区之间以及不同收入的家庭之间教育支出存在着明显差异,且家庭教育支出的差异要高于家庭收入的差异(魏新,邱黎强,1998;雷万鹏,钟宇平,2003;丁小浩,薛海平,2005;李文利,2005;楚红丽,2008;迟巍,钱晓烨,吴斌珍,2012;钱晓烨,迟巍,史瑶,2015;周雪涵,张羽,2015)。除了家庭收入外,许多研究还关注了家庭结构和家庭社会文化资本对家庭教育支出的影响,包括家庭规模、子女数量、父母受教育水平、户主性别、城乡背景等因素。除了传统的教育水平和职业之外,也有研究关注父母的政治资本和职业权力对教育支出的影响,发现拥有政治资本和高职业权力能够在享有更好的教育机会的同时减少家庭的教育支出(叶晓阳,2012;丁小浩,翁秋怡,2015)。面对不断出现的课外补习等现象,有研究开始关注校内校外教育支出,发现与校内支出相比,校外支出大幅增加,成为教育支出的一个重要部分(雷万鹏,2005;楚红丽,2008;薛海平,丁小浩,2009;曾满超,丁小浩,沈华,2010;胡咏梅,范文凤,丁维莉,2015;薛海平,2015)。根据以往的研究,无论是校内还是校外支出,低收入家庭和贫困地区家庭都面临着更大的预算约束,支出负担也更重。

综上,国内对家庭教育投入及其影响因素的分析已经有了丰富的积累。文献梳理呈现了家庭子女教育支出变化的背景和逻辑:随着我国市场转型、社会经济的发展和家庭结构的变化,各收入阶层的家庭已经表现出在经济能力允许的范围内为子女选择更高质量的学校教育的倾向。收入不平等的加剧以及家庭对未来经济状况的焦虑导致了家庭对优质教育资源和差异化教育资源需求的增加。另一方面,伴随着义务教育免费和教育市场的发展,家庭可选择的教育产品和服务从由传统的公立学校提供转向由学校和市场共同提供,而校外教育则成为家庭教育消费差异化需求的体现。在以往研究的基础之上,本研究主要关注两个方面。

首先,从研究的数据来看,由于具有全国代表性的家庭教育支出调查数据较少,一些研究关注的是大城市或城镇地区的家庭教育支出,一些研究则关注于农村地区的家庭教育支出,还有一些全国范围内的调查数据仅仅覆盖了部分省市。目前仅有的两个具有全国代表性的家庭调查由于并不是为了解家庭对子女教育投资而专门设计,其关于家庭教育支出的分类无法满足详细刻画家庭教育支出结构的需求。本文采用的“中国教育财政家庭调查”是专门针对家庭教育支出的大型入户调查。2017年的调查采取分层、三阶段的概率比例规模抽样的方法进行抽样,在全国范围覆盖除西藏、新疆和港澳台地区外的29个省,363个县,共涉及40011户的127012个家庭成员,在保证全国代表性的前提下,数据具有省级代表性和副省级城市代表性。

其次,现有的研究对家庭教育支出的选择,尤其是对不同类型的教育活动、产品和服务的选择的讨论并不充分。大部分研究主要关注家庭子女教育总支出或者其中的一部分支出,例如学费、校外补习费用等,而较少将正规学校教育和校外教育的投入作为相互关联的整体,分析家庭在各类教育活动、产品和服务之间的选择和投入。本研究聚焦于家庭的收入水平和家庭子女教育支出的关系,采用边际消费倾向模型分析不同社会经济背景、不同结构和子女特征的家庭对子女各类教育活动的选择和投入水平。此外,本研究在户籍的基础之上,关注流动人口和本地人口在子女校外教育选择上的差异。与本地家庭相比,流动人口家庭的子女所享有的公共教育资源数量和质量相对较低,而所面临的竞争压力和市场环境却与本地人口相似。在外部环境和家庭内部结构的双重影响下,这一部分家庭的子女教育支出也值得关注。

三、数据和分析方法

(一)数据来源

本文使用的数据来源于中国教育财政家庭调查在2017年采集的家庭入户调查数据(CIEFR-HS 2017)。CIEFR-HS 2017采取分层、三阶段的概率比例规模抽样的方法进行抽样,在全国范围覆盖除西藏、新疆和港澳台地区外的29个省,363个县,40011户家庭。其中,0—6岁及16岁以上在校生2.1万名,小学生7485人,初中生3357人,高中生3009人。调查内容包括家庭学龄儿童的教育机会、家庭教育支出和政府补贴三方面情况。教育机会包括孩子当前和曾经接受过的教育、学校类型,在入学过程中遇到的阻碍以及家庭为得到入学机会而投入的金钱和其他资源。除了与子女教育相关的家庭支出之外,CIEFR-HS调查数据还提供了较为丰富的家庭背景信息,包括受访户家庭成员的年龄、受教育程度、婚姻情况、户籍、家庭规模和结构、家庭年收入和消费支出。

(二)变量

1. 因变量

本文关注的被解释变量是家庭子女教育支出。CIEFR-HS数据非常详细地记录了过去12个月以家庭为单位的个体对子女教育的支出。根据问卷对教育支出问题的分类,子女教育支出可分为校内支出和校外支出。其中,校内支出可分为学费和其他校内支出,而其他校内支出主要包括三个部分:(1)学校提供的服务性收费,例如伙食、住宿、交通;(2)学校代收费用,例如教材教辅、校服、医保体检、考试等费用;(3)学校增值性收费,也有研究称之为发展性收费,例如校内的补习班、兴趣班、校外活动,也包括借读费。校外支出主要分为两个部分:(1)校外教育支出,包括学科类和兴趣类校外教育;(2)其他学习资料和用品。

2. 自变量

本文主要关注家庭经济背景、家庭子女结构和家庭户籍三个方面。首先,本研究关注家庭的社会经济背景,包括家庭可支配收入和母亲受教育水平两个方面。过往的研究显示,母亲的受教育程度及其在家中的决定权对子女的教育选择和投入的影响更大。因此,除了家庭收入水平,本研究还关注母亲的受教育程度和职业带来的影响。其次,除家庭收入和父母受教育程度之外,本研究还关注家庭子女结构,包括子女的数量和子女的性别结构。根据2017年的家庭调查数据,在家中是独生子女包括隔代独生孙子女的样本占到76%,其中独生女孩占45%,独生男孩占55%。再次,除家庭社会经济背景和家庭子女结构外,本研究也关注家庭的户籍对子女教育支出的影响,包括是否农村户籍、是否本地户籍两个方面。由于公共教育资源投入和分配的城乡差异,以及户籍与公共教育资源之间的关系,在其他条件相似的情况下,农村户籍和流动人口家庭的子女获得公共教育资源的数量和质量都要低于城镇户籍和本地户籍家庭。

在回归分析中,本文还根据上文的文献综述,采纳了已有实证研究中使用的影响家庭教育支出的有效变量。这些变量包括家庭层面的家庭年可支配收入、户主性别和年龄、家庭规模和结构(18岁以下子女数量、65岁以上老年人数量、成年人数量),学生个人层面的学生性别、年级和班级成绩,以及学校和地区层面的学校类型、城乡和区域地理位置。

(三)分析方法

首先,本文使用边际消费倾向模型分析不同类型的家庭对子女各类教育活动的支出倾向。根据弗里德曼的持久收入假说(permanent income hypothesis),居民的消费水平不取决于暂时的现期收入,而是取决于持久收入,即在较长时期中可以维持的稳定的收入流量(Friedman,1957)。考虑到CIEFR-HS 2017所提供的家庭年收入中也包含暂时性的收入,根据以往的研究我们选择家庭年消费总支出作为家庭收入水平的代理变量,分析家庭收入和各类教育投入之间的关系(Archibald & Gillingham 1981;Deaton & Muellbauer,1980;Massell,1969;Ogaki,1992;Wagner & Mokhtati,2000)。

其中,Eijk为学生i所在家庭j在k类教育投入上的花费,TEij为学生i所在家庭j的年消费总支出①,Xij为学生i所在家庭j的特征。根据文献综述部分提到的已有实证研究中影响家庭教育支出的有效变量,回归分析考虑的家庭特征变量包括母亲的受教育年限、户主的年龄、户主为女性的家庭、家庭未成年人人数、年龄小于65岁的成年人人数、年龄大于65岁的老年人人数、户籍(农村、城镇)、是否流动人口②、家庭住址(农村、城镇)、地区(东部、东北部、中部、西部)以及子女的年龄、性别、学段(小学、初中、高中)。系数β为一个家庭在某一类教育上的边际消费倾向的估计值。考虑到一个家庭内部子女教育投入估计的随机干扰项之间的相关性,回归的标准差聚集在家庭层面。需要注意的是,由于调查数据是横截面数据,尽管控制了一系列的家庭和个人层面的特征,系数β仅仅是对家庭收入和教育支出的相关性分析,而非因果分析。

其次,上述模型估计的是所有样本家庭子女教育投入和教育支出之间的关系,而家庭子女教育支出既可能因为家庭收入水平的限制而出现总量上的差异,也可能因为父母对各类教育产品和服务有不同的偏好而出现结构上的差异。因此,本文还对不同家庭背景的样本进行了分层估计。本文关注的分层变量包括家庭收入水平、母亲受教育程度、家庭子女结构、户籍(农村、城镇)和是否流动人口。首先,我们根据家庭的收入水平将样本从低到高分为五组。其次,我们进一步将样本按照母亲受教育水平分为五组(小学、初中、高中或中专、大专或本科、本科以上)。除了家庭收入水平和母亲受教育程度之外,考虑到不同家庭结构和不同户籍家庭在教育投资行为上可能存在差异,我们还将样本分为独生女孩、独生男孩和非独生子女家庭,农村户籍和城镇户籍家庭,流动人口和本地户籍家庭,根据上述特征分析家庭收入水平和子女教育投入之间的关系。

四、分析结果

(一)中小学阶段家庭教育支出概况

根据表1,全国中小学阶段每生每年家庭教育支出为10374元,占家庭总支出的15.6%。平均来看,教育支出中的三分之二为校内支出,另外三分之一为校外支出。从不同的学段来看,小学阶段每生每年平均教育支出为7532元,占家庭年消费总支出的10.9%;初中阶段平均为9982元,占15.8%;高中阶段平均为17833元,占27.1%。随着学段的升高,校外支出的占比实际上降低。

从母亲受教育水平来看,受教育程度越高的母亲,其家庭投入在每个子女身上的教育支出越高。母亲受教育程度为本专科和本科以上两组家庭每生每年家庭教育支出分别为22175元和34961元,占家庭年消费总支出的20%和25%。一定程度上表明家庭社会经济背景因素中,家长受教育程度为代表的文化因素比经济因素对子女教育支出的影响更大。

从家庭结构来看,多子女家庭的年消费总支出与独生子女家庭相比差异不大,但每生每年家庭教育支出仅为独生子女家庭的四分之三。独生子女家庭中,平均来看独生女孩家庭的每生每年教育支出、占家庭总支出的比例以及校外教育支出占比都高于独生男孩家庭。

从户籍来看,城镇户籍家庭子女教育支出为每生每年16201元,为农村家庭的2.5倍。其中校外教育支出占比为41%,是农村家庭的2倍。而从是否本地户籍来看,尽管占总支出的比例相似,流动人口家庭每生每年的教育支出高于本地户籍家庭。另一方面,流动人口家庭花在学校教育的支出占比要高于本地户籍家庭。从家庭的年消费支出可以看出,流动人口家庭内部存在较大的差异,既包括政策关注的流动人口随迁子女等弱势群体,也包括没有本地户籍但家庭经济条件相对较好的家庭。

表1 不同类型家庭子女的教育支出水平和结构

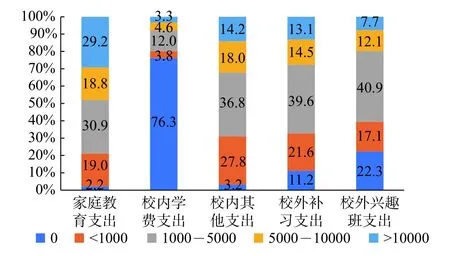

校内教育支出分为学费和其他校内支出,校外教育支出分为学科类、兴趣类校外教育支出和其他学习资料、用品支出。图1将四类教育支出按照每学年支出0元、0—1000元、1000—5000元、5000—10000元、10000元以上分为五组,计算每组相应教育支出的家庭占比。③首先,总体来看,只有少数中小学在校生的父母汇报过去一年其家庭教育支出为0元。占比最高的组为1000—5000元组,其次是超过10000元组。支出小于1000元和5000—10000元组占比相似。其次,从校内支出来看,由于义务教育的普及和城乡免费义务教育政策的执行,学费支出为0的学生占比为76.3%,学费支出在1000—5000元的占比为12%。其余各组支出的学生占比均低于5%。从校内其他支出来看,支出在1000—5000元的占比最高为36.8%,其次是0—1000元、5000—10000元和高于10000元,分别为27.8%、18%和14.2%。而校内其他支出为0的占比最低,仅为3.2%。再次,就有效回答校外补习和校外兴趣班支出的样本来看,支出在1000—5000元的占比最高为39.6%和40.9%,其次是0—1000元、5000—10000元和10000元以上。可见,基础教育阶段家庭在投入子女校外培训的同时,对校内的其他支出也有较大的投入,且较少有完全没有校内其他支出的家庭。

图1 中小学生均家庭教育支出(单位:%)

(二)中小学阶段校外教育参与和支出情况

鉴于校外教育是本文的分析关注点,我们以CIEFR-HS数据中有效回答了校外教育参与和支出相关问题的中小学生作为样本,分析不同学段和家庭背景的校外补习和兴趣班参与率和支出(表2和表3)。总体上,有38%的中小学生在过去的12个月中参加过学科类校外补习,其中小学为34.6%,初中为43.0%,高中为40.7%。校外补习的生均每年支出水平随着学段的升高迅速提高。有21%的中小学生在过去12个月参加过校外兴趣班,其中小学为26.4%,初中为15.2%,高中为14.2%。校外兴趣班的支出在小学阶段较高,而初中和高中阶段则有所下降。

从家庭的社会经济背景来看。校外补习和兴趣班的参与率和支出随着家庭收入和母亲受教育水平的提高而增加,母亲受教育程度对兴趣班的选择和消费的影响更加明显。母亲受教育程度为大专/本科和本科以上的学生课外补习的参与率分别达到56%和66.2%,兴趣班参与率分别达到50%和76.3%。从家庭子女结构来看,独生子女的校外补习和兴趣班的参与率和支出都高于非独生子女。同为独生子女家庭,女孩家庭校外补习和兴趣班的参与率都高于男孩家庭,尤其是在校外兴趣班的参与和投入方面。从户籍来看,农村户籍家庭子女的校外补习和兴趣班的参与率和支出都远低于城镇户籍。流动人口子女的校外补习和兴趣班的参与率略高于本地户籍子女。不同户籍的家庭对课外补习和兴趣班的选择和消费说明了家庭所处的市场环境以及公共资源的可及性对家庭在校外教育选择和消费方面的影响。

考虑到模式积分的起止时间为2010年7月19日00时—22日00时,在分析过程中,只取了20日00时—21日00时的降水数据进行分析。实况降水数据是根据Micaps系统的资料用Grads插值得到(图3a)。由图3a可以看到,实况降水主要集中在41.4°~42.8°N辽宁中部和北部区域,雨带基本上呈东北—西南走向。强降水中心位于区域122.3°~124.3°E之间,24 h最大降水量为279 mm。

(三)家庭子女教育的边际消费倾向

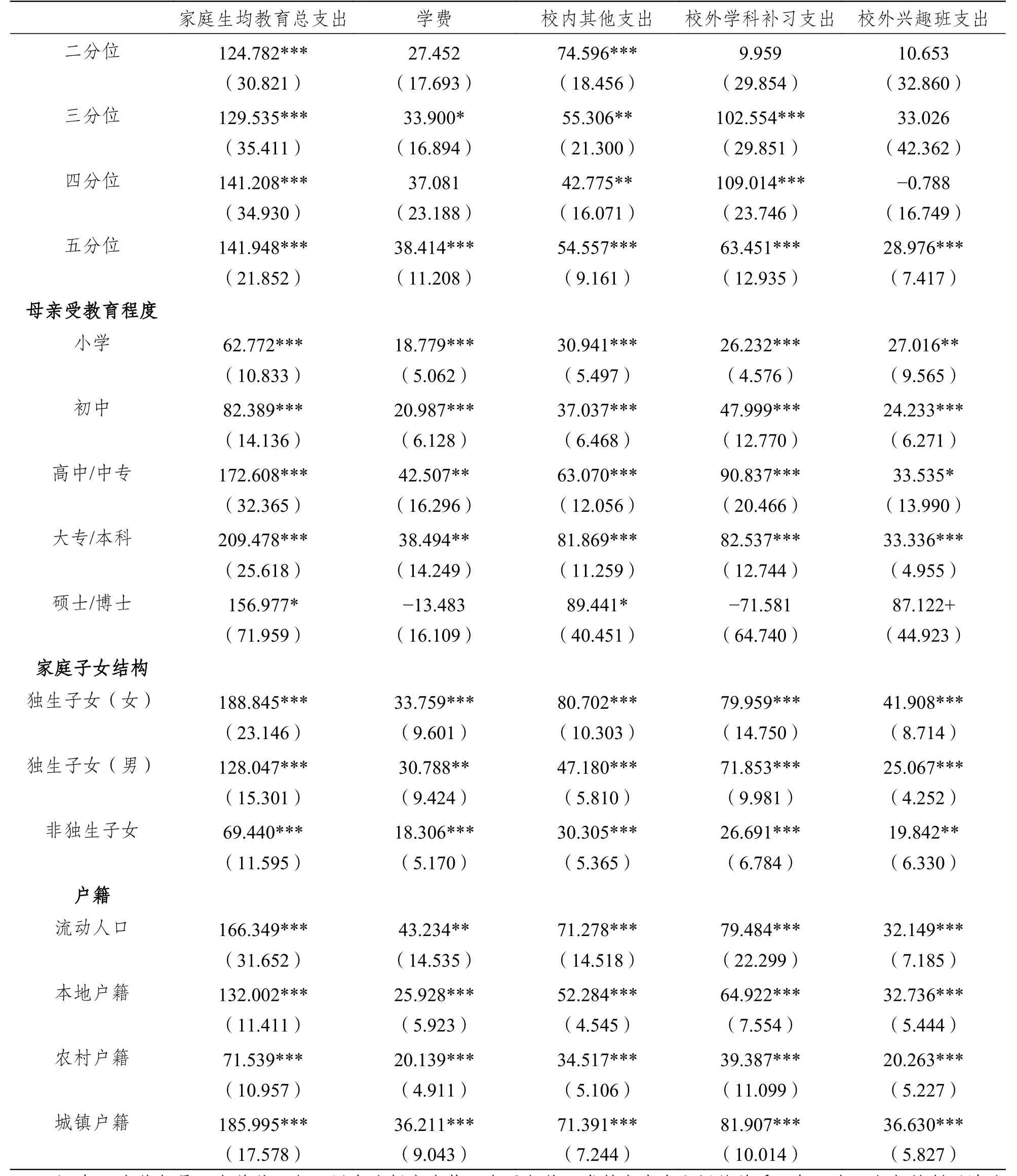

本部分讨论的是家庭在不同类型的教育支出上的边际消费倾向。表3为不同类型家庭子女教育的边际消费倾向。需要说明的是,表中每一个系数都是一个单独回归中家庭收入水平与某一类教育支出之间的回归系数。每一个回归都控制了个人、家庭和地区层面的因素(子女年龄、学段、母亲教育、户主性别、户主年龄、家庭18岁以下子女数量和性别构成、65岁及以上老年人数量、成年人数量、户籍、是否为流动人口、城乡以及地区)。表3的第一列为全样本分析,分别是家庭每生每年教育支出、学费、校内其他支出、校外补习支出和兴趣班支出与家庭收入水平的关系。分析结果显示,家庭支出每增加1000元,花在一个子女身上的教育总支出平均增加139元。从不同类型的教育支出来看,大多家庭更加倾向于将增量部分用于校外学科类补习和校内的增值性支出方面。从学段来看,子女在高中阶段的家庭更加倾向于将增量用于子女教育支出,尤其是在校内支出和校外补习的支出上。部分原因在于高中并非免费义务教育,私人承担的教育成本高于小学和初中阶段。这一点从高中子女家庭校内学费支出的边际消费倾向要远高于小学和初中子女家庭中可以看出。

表2 全国不同地区补习班参与率(单位:%)

表3 不同家庭子女教育的边际消费倾向

续表 3

其次,我们将样本分为不同的家庭组,对每一组家庭的各类教育边际消费倾向进行回归分析。分组主要按照家庭收入水平、母亲受教育程度、家庭子女结构和户籍展开。

1. 不同收入水平家庭子女教育的边际消费倾向

表3第三部分呈现的是在控制了包括个人、家庭和区域的特征因素之后不同经济水平的家庭在子女教育总支出和各类教育支出方面的边际消费倾向。整体来看,当家庭收入增加时,各组家庭都会增加对子女教育的投入。随着家庭收入的增加,其对教育投入的倾向愈加强烈。具体来看,收入较高的家庭更倾向于将增量部分投入到子女教育的校外教育上,而收入较低的家庭则更倾向于投入到校内其他支出上。家庭收入每增加1000元,收入水平最低的两组家庭显著增加了校内其他教育支出(分别为57元和75元),但并没有显著增加校外培训的支出;中间组和第四组家庭的校内其他支出和校外补习支出显著增加,尤其是校外补习的增加幅度较大(分别为103元和109元);而最高收入组家庭在学费、校内其他支出、校外补习和兴趣班支出上均有所增加。

对校内细项支出的分析表明(限于篇幅,未在表中显示每一个细项支出的分析结果),对于低收入家庭而言,当家庭的收入增加1000元,他们会更加倾向于投入在基础性的校内其他支出上,尤其是食宿交通上。可能的解释是低收入家庭受到了更大的收入约束,因此子女校内教育部分的基础性需求并未得到充分的满足。除了最低收入组,各组家庭对校内的增值性服务,包括各类学科、兴趣和学校综合活动的边际消费倾向相似。总的来说,当家庭支出较低的时候,家庭对子女教育的边际消费倾向低,且增加的教育支出主要用于校内基础性支出。而中高收入家庭对子女教育的边际消费倾向较为相似,这部分家庭更加倾向于将增加的教育支出用于校外教育。而最高收入家庭对各类教育支出的投入都有所增加。

2. 不同母亲受教育程度家庭子女教育支出的边际消费倾向

根据表3的第四部分,除本科以上学历母亲的家庭之外,当家庭收入增加时,母亲受教育程度较高的家庭倾向于将增量部分更多地投入在子女教育上。家庭收入每增加1000元,母亲教育程度为小学或更低的家庭子女平均教育支出增加63元,母亲为初中学历的家庭平均增加82元,母亲为高中或中专学历的家庭平均增加173元,母亲为大专或本科学历的家庭平均增加209元,而母亲为硕士或博士的家庭平均增加157元。可以看出,在控制了其他因素的条件下,母亲受教育水平所造成的子女教育投入差异要大于家庭收入所造成的差异。母亲受教育程度更高的家庭对子女教育的边际消费倾向更高,这不仅体现在总量上,也体现在对不同类别教育支出的选择上。相较而言,母亲为高中或本科学历的家庭校内的支出倾向是初中或小学母亲的两倍。在校外培训的支出上,这样的差异只体现在校外学科补习上,而在校外兴趣培训方面则差异不大。

由于样本中母亲学历为硕士和博士的较少,估计的结果不一定稳定,因此以下结果只能作为参考。在考虑了子女个人、家庭结构和收入以及地区等影响教育支出的因素之后,随着家庭总支出的增加,母亲学历为硕士或博士的家庭倾向于减少学费和校外学科补习的投入,而将增加的支出大量用于校内的增值性服务和校外兴趣培训。可能的解释一是这类家庭对子女培养的重心已经从应试转向了兴趣和综合素养;二是由于母亲学历较高可以自己辅导孩子,因此对校外学科补习的需求较低。总的来说,在控制包括家庭收入水平、家庭结构在内的各类因素之后,按母亲受教育程度分组的家庭在子女教育上的边际消费倾向差异较大,要大于按收入水平分组的家庭之间的差异。而且随着母亲受教育程度的提高,对孩子校内和校外拓展性的投入倾向都在增加。

3. 不同子女结构家庭的子女教育支出的边际消费倾向

根据表3的第五部分,与预期一致,当家庭收入增加的时候,独生子女家庭更倾向于将增量用于子女教育。家庭收入每增加1000元,独生女孩家庭平均增加189元在女儿的教育支出上,独生男孩家庭平均增加128元在儿子的教育支出上,而非独生子女家庭则平均增加69元在每个孩子的教育支出上。与以往文献中家庭人力资本投资偏向于男孩的情况不同,结果显示当家庭只有一个孩子的时候,只有女孩的家庭对孩子教育的边际消费倾向更强。家庭收入每增加1000元,独生女孩家庭在校内其他支出、校外补习、兴趣培训上分别增加81元、80元和42元,而独生男孩家庭分别为47元、72元和25元。总的来说,独生女孩家庭选择增加女儿教育投入的倾向强于独生男孩家庭,且增加的教育支出主要用于校内发展性的支出和校外教育支出,尤其是对非学科类的兴趣班的投入方面,女孩家庭比男孩家庭更加重视。

4. 不同户籍家庭的子女教育支出的边际消费倾向

表3的第六部分为不同户籍类型的家庭在子女教育总支出和各类教育支出方面的边际消费倾向。首先,结果显示城镇户籍家庭在子女教育总支出、校内和校外各项支出方面都高于农村户籍家庭,尤其是校内增值性服务和校外补习支出方面,其增量为农村户籍家庭的2倍。其次,流动人口家庭不仅平均教育支出高于本地户籍家庭(分别为12201元和10038元),其对子女各类教育支出的边际消费倾向也更强。在细分支出方面,流动人口家庭用于学费、校内其他支出和校外学科补习的增量都高于本地户籍家庭。分析结果一定程度上说明了不同户籍类型的家庭可选的教育资源和教育机会的不同。

五、结论和讨论

本文采用2017中国教育财政家庭调查数据,对我国中小学阶段家庭子女教育投入的水平和结构进行了较为全面的刻画,并聚焦于家庭社会经济背景、家庭子女结构和户籍三类因素,分析了不同类型家庭校内和校外各类教育支出的边际消费倾向。

首先,从中小学阶段家庭对子女的教育投入水平来看,每年家庭在子女教育上的投入平均为10374元,占家庭总支出的15.6%。从总量上来看,家庭花在每个子女身上的教育支出随着学段的升高、家庭社会经济背景的提高而增加。从支出的校内外结构来看,生均家庭教育支出中的三分之二为校内支出,另外三分之一为校外支出,并且随着学段的上升而有所下降。由于高中阶段并非免费义务教育,高中的家庭教育支出几乎是义务教育阶段的两倍,同时校外支出有了明显下降。此外,本文还发现家庭在投入子女校外培训的同时,对校内的其他支出也有较大的投入,且较少有完全没有校内其他支出的家庭。

其次,本研究关注家庭在校外教育上的选择和投入。在调查覆盖的中小学在校生中,平均38%的中小学生在过去的12个月中参加过学科类校外补习,平均有21%的中小学生参加过兴趣类校外教育,且两类校外培训都存在显著的城乡差异。随着家庭收入水平的提高,包括学科补习和兴趣拓展在内的校外教育总支出呈现不断上升的趋势。尽管收入最低5%组的家庭也有校外教育方面的支出,说明校外教育参与的广泛程度,但低收入组主要受到收入的约束,对子女校外教育的选择和投入相互之间差异不大。而另一方面,高收入组由于受到收入的约束不大,对子女校外教育的选择和投入更加受到货币投入以外的其他因素影响,其中包括父母受教育程度,因此,高收入家庭在校外教育的投入方面呈现出较大的内部差异。

第三,对家庭在子女教育总支出和各类教育支出的边际消费倾向分析显示,当家庭总支出增加的时候,家庭也会增加对子女教育的投入。平均来看,家庭总支出每增加1000元,花在每个子女身上的教育支出增加139元。对不同类型家庭的分组分析的结果显示,母亲受教育程度更高的家庭、城镇户籍家庭以及独生女孩家庭更倾向于增加对子女教育的投入。除了总投入的增加外,不同的家庭在各类教育活动、产品和服务上的支出意愿也存在差异。分析结果显示:(1)当家庭的收入水平和母亲受教育程度较高的时候,家庭更加倾向于增加子女的校外教育支出,尤其是校外补习的支出。同时,这些家庭也会增加校内的增值性、拓展性支出。而当家庭收入水平较低的时候,家庭对子女教育的边际消费倾向低,且增加的教育支出主要用于校内基础性支出。(2)本文再次证实了家庭子女数量和结构会影响到家庭对子女投资的相关研究发现,相对于多子女家庭,独生子女家庭对子女的校外教育投入更多。与传统研究不同的是,本研究发现,同为独生子女家庭,独生女孩能够获得更多的校外教育机会和投入,尤其是在非学科补习的兴趣拓展领域。(3)与本地户籍家庭相比,流动人口家庭的父母对子女的教育投入更多,尤其是在学费和校外学科补习的投入方面,这很可能是用以弥补校内教育的不足。对样本的描述统计发现,总体上有12.6%的流动人口子女在民办学校上学,而本地户籍子女有7.7%在民办学校上学。可见,流动人口子女享有的公共教育资源要少于本地户籍子女。因此,流动人口家庭子女教育投入的“双高”很可能是用以弥补优质公共教育资源的不足。

本文对校内和校外教育支出的边际消费倾向的分析表明,社会经济背景更好的家庭对子女的校内和校外投入都更高。随着家庭支出水平的增加,社会经济背景较低的家庭更加倾向于增加子女校内的支出,尤其是校内基础性的支出;而社会经济背景较高的家庭更加倾向于增加校外教育支出,以及校内的发展性、增值性支出。与中等和高收入家庭相比,低收入家庭对子女的校内和校外教育投入不足。在公共教育资源和市场教育资源的双重配置机制的作用下,家庭经济和社会文化资本有可能转化为教育系统内部和外部的双重优势,从而导致不同家庭获得的教育机会和学业成就的差距进一步拉大,令教育公平面临更加严峻的挑战。

为了使无法负担课外补习支出的学生能够享受到额外的服务,一些国家和地区的政府通过公立学校向学生提供课外补习。例如,韩国实施放学后教育计划,由政府拨款支持公立学校在放学后向学生提供课后托管、学科和艺体类课程辅导等服务。美国联邦政府通过Title I拨款支持21世纪社区学习中心向贫困学生和在薄弱学校就读的学生提供课后补习等服务,保证这些学生能够达到州和地方政府要求的学业水平。此外,中心还向学生提供其他的艺体类课程、科技类课程、安全教育课程和学业咨询等服务。一些地方学区也会使用公共财政购买培训机构的服务,为学生提供大学入学考试辅导。一些OECD国家也会通过政府购买课外补习项目的方式向贫困生和学困生提供额外的辅导。建议可通过政府购买社会服务或公共财政支持公立学校提供服务的方式,在减轻贫困生家庭负担的同时,更加精准地向贫困生提供个性化教育服务,以弥合收入不平等带来的家庭教育投入的差距。目前在国内,一些地区如北京市已开始尝试采取政府购买社会服务的形式,由学校为学生提供三点半后全覆盖的课后服务。另一方面,也可考虑将贫困生和学困生在学校所占比例作为公共财政投入的参考指标。除了加大学校资源向落后地区、薄弱学校、贫困生和学困生的倾斜力度之外,可以考虑在初升高以及大学招生录取阶段给与贫困生更多的入学机会,从而减轻由收入差距不断扩大导致的不同收入阶层的家庭子女享有的教育资源和教育机会的不均等。

注 释:

①本文选择家庭年消费总支出作为家庭收入的代理变量,在分析和解释结果的过程中,收入、消费支出和经济水平都是指根据家庭消费支出做出的估计。

②本文的流动人口是指人户分离人口中扣除市辖区内人户分离的人口。本文的人户分离指居住地和户口所在地不在同一乡镇/街道。市辖区内人户分离的人口是指一个直辖市或地级市所辖区内和区与区之间,居住地和户口登记地不在同一乡镇街道的人口。人户分离人口中的非农业人口包含了较大比例的市辖区内人户分离人口。

③在这里我们只看每类支出内部不同支出组学生人数占比。每一类支出只包括了不缺失的样本,因此样本量不同。