肝脓肿患者超声造影特点及诊断价值分析*

兰方荣,洪 可

肝脓肿属肝脏良性病变,主要由细菌、真菌、阿米巴原虫等感染所致。据报道,近年来其发病率呈逐年增长趋势,临床多表现为高热、寒战、右上腹疼痛或不适等症状。若治疗不及时,其病死率高达5.8%~9.0%[1]。以往报道显示肝脏超声检查为肝脓肿的主要诊断手段,诊断的准确性较高,但因机体基础情况、发病时间和治疗的影响等,可出现不典型的超声影像学表现,使诊断变得困难。CT检查可发现病灶内部有气体,对提示诊断特异性有帮助,但脓肿内出现气体的概率不到30%,故CT诊断也可能存在误诊或漏诊[2,3]。有报道认为超声造影(contrast-enhanced ultrasonography,CEUS)作为一项新的影像学诊断技术,能实现即时灰阶成像,清晰探查肝脏化脓性病变无血流灌注和结构特征,增强组织与病灶间的对比度,在肝脓肿的诊断中具有重要的作用[4]。本研究采用CEUS检查了肝脓肿患者,旨在探讨其诊断肝脓肿的优越性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2016年4月~2019年4月我院收治的肝脓肿患者120例,男76例,女44例;年龄18~65岁,平均年龄为(48.2±10.0)岁。肝脓肿诊断参考《外科学(第六版)》[5],均经穿刺或手术诊断,体温>39℃,伴右上腹疼痛、寒战等典型症状,实验室检查中性粒细胞比例和白细胞总数、红细胞沉降率均有不同程度的升高,部分患者肝功能异常或胆红素轻度升高。无严重的心脑血管疾病或重要脏器功能不全。单发病灶95例,多发脓腔25例;合并糖尿病11例,高血压14例,胆石症29例,胆囊炎42例。排除标准:(1)近期患急性冠脉综合征、不稳定性缺血性心脏病、重度肺动脉高压;(2)伴药物性肝损伤、病毒性肝炎、自身免疫性肝病、胆道梗阻、阿米巴性肝脓肿等疾患;(3)既往有大量饮酒史;(4)合并肝癌或其他恶性肿瘤;(5)孕妇及哺乳期妇女。患者及其家属签署知情同意书,本研究获得我院医学伦理委员会批准。

1.2 超声检查 使用Mylab Twice彩色多普勒超声诊断仪(意大利Esaote公司,探头频率3.5~5.0 MHz)。患者取仰卧位,在常规二维超声模式下行腹部探查,分析并记录肝脏及其内部病灶位置、形态、大小、回声、周边组织结构等特征。用生理盐水5 mL稀释造影剂Sono Vue(意大利Bracco公司)25 mg,以高压注射器经肘静脉注射,再以生理盐水5 mL冲管。将多普勒超声调至造影模式,在注射造影剂的同时,观察病灶内造影剂灌注情况,分析病灶位置、大小、回声等特征,记录3个时相(动脉相0~30 s,门脉相31~120 s,延迟相121~180 s),获取全部动态图像,并存储于超声诊断仪中。由2名医师采用双盲法阅读和分析二维超声和CEUS检查结果。按照肝脓肿临床分期判断标准[5],将发病3~14 d者认为系脓肿炎性期,发病2~5 w者为脓肿形成初期,发病5~12 w为脓肿形成期。

2 结果

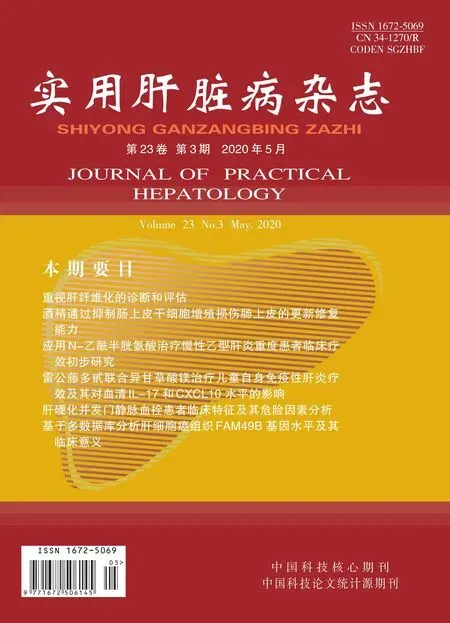

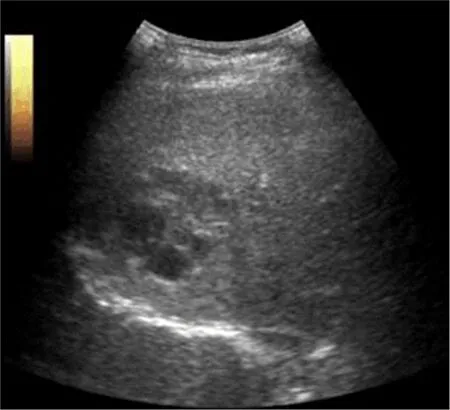

2.1 常规二维超声检查肝脓肿病灶影像学表现和诊断准确率分析 在120例肝脓肿患者中,脓肿炎性期22例(18.3%),脓肿形成初期42例(35.0%),脓肿形成期56例(46.7%);常规二维超声检出107例(89.2%),其中脓肿炎性期影像学表现为不规则或规则病灶,病灶边界不清晰或清晰,病灶内未见液性暗区,可见血流信号;脓肿形成初期患者影像学表现与脓肿炎性期相同;脓肿形成期影像学表现为不规则或规则病灶,病灶边界不清晰或清晰,病灶内见液性暗区,无血流信号(图1、图2)。常规二维超声诊断脓肿炎性期、脓肿形成初期和脓肿形成期的准确率分别为85.0%、87.5%和95.0%,总体准确率为89.2%。

图1 肝脓肿患者常规二维超声表现

图2 肝脓肿患者常规二维超声表现

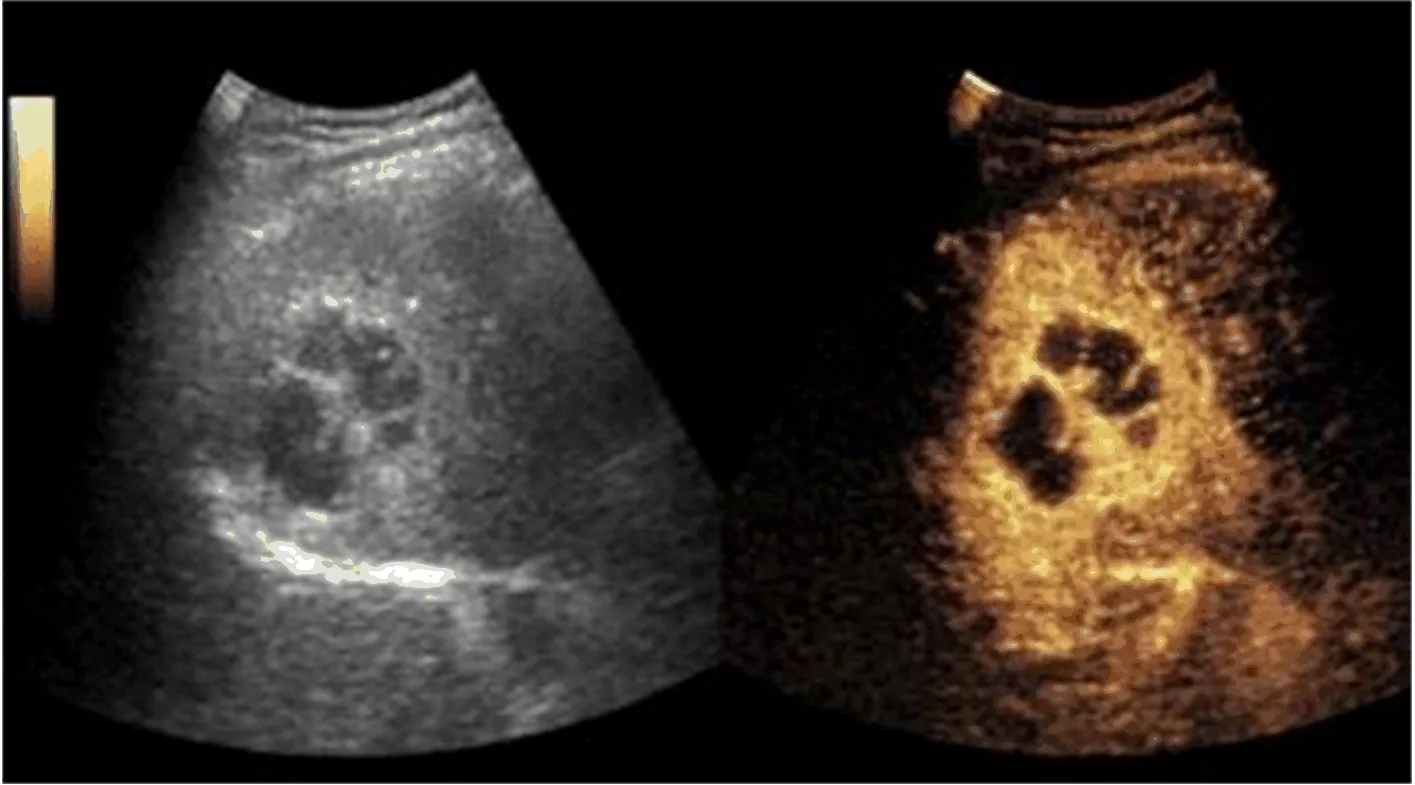

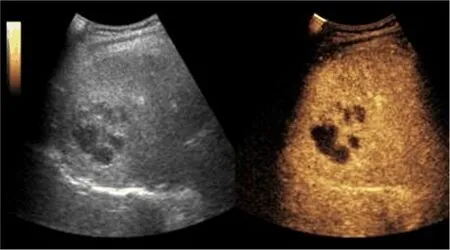

2.2 CEUS检查肝脓肿表现和诊断准确率分析 120例患者均顺利完成CEUS检查,检出117例(97.5%)肝脓肿患者,其中脓肿炎性期20例(17.1%),脓肿形成初期41例(35.0%),两者均表现为病灶动脉期高增强,门静脉期和延迟期低增强,显示范围较常规超声增大,和脓肿形成期56例(47.9%),影像学表现为病灶动脉期高增强,门静脉期和延迟期低增强现象减少,显示范围较常规超声增大(图3~图5)。以穿刺结果为金标准,CEUS诊断脓肿炎性期、脓肿形成初期和脓肿形成期的准确率分别为95.0%、97.5%和100.0%,总体准确率为95.0%。

图3 肝脓肿CEUS表现(动脉期)

图4 肝脓肿CEUS表现(门脉期)

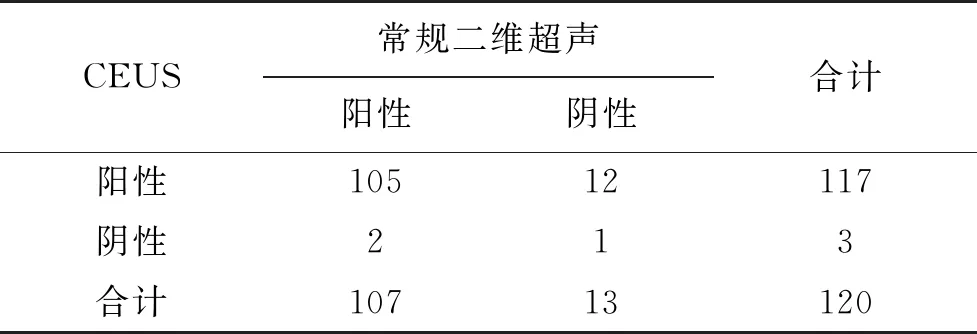

2.3 CEUS与常规二维超声诊断肝脓肿病灶的一致性分析 CEUS诊断肝脓肿病灶的灵敏度为95.0%,特异度为76.9%,阳性预测值为89.7%,阴性预测值为33.3%,Kappa值为0.88(表1)。

表1 CEUS与常规二维超声诊断肝脓肿病灶一致性分析

3 讨论

肝脓肿属临床常见的肝脏炎症性疾病,主要包括阿米巴性肝脓肿、细菌性肝脓肿和真菌性肝脓肿,其中细菌性肝脓肿最多见,感染途径包括直接进入和经胆管系统、动脉系统、门静脉系统、淋巴系统进入等。临床上,肝脓肿病理学发生发展过程主要包括脓肿炎性期、脓肿形成初期、脓肿形成期三期,其中脓肿炎性期病理学改变为局部肝细胞出现变性,伴炎细胞浸润及炎性渗出;脓肿形成初期主要为局部肝细胞坏死,伴部分肝组织溶解液化,并形成多中心分布的小脓肿,小脓肿之间由反应性增生的纤维肉芽肿组织和(或)未彻底坏死的肝脏网状结构形成分隔;脓肿形成期伴有脓肿形成,呈多中心分布并相互融合形成大脓腔,分隔与内部炎性水肿组织坏死,形成典型的脓肿壁,外层为纤维肉芽肿组织,内层为炎性肉芽肿组织,周围可伴炎性充血水肿带[6-8]。

超声检查属肝脏疾病常用的影像学检查手段,因脓肿炎性期和脓肿形成初期大部分患者表现不典型,部分患者可见发热、腹痛等症状,此时尚未出现坏死液化,常规二维超声下难以观察到液性暗区,且因病灶特异性表现较少,故难以与肝脏良恶性肿瘤鉴别,而脓肿形成期在常规二维超声下可见到液性暗区,内部透声差,可伴气体样强回声表现,出现密集细小的光点,边界不清,囊壁相对不规则,液性暗区内部可见分隔及坏死的组织碎片,此时诊断准确性相对较高[9,10]。常规二维超声诊断肝脓肿的准确率为89.2%,其中脓肿炎性期、脓肿形成初期、脓肿形成期诊断准确率分别为70.0%、88.1%和96.6%,提示随着患者临床分期的增加,其诊断准确率逐渐升高[11]。

CEUS作为一项在常规二维超声检查基础上新发展起来的影像学诊断技术,在肝脏局灶性病变的诊断和鉴别诊断方面发挥着越来越重要的作用。CEUS能实时显示细微血管网造影剂的灌注情况,实时动态连续观察病变的增强过程,与常规二维超声相比,诊断分辨力、敏感度、特异度相对提高[12,13]。肝脓肿病程学形成阶段及其病理学改变是CEUS成像的基础,CEUS下肝脓肿在各个分期中大部分可在动脉期表现出高增强,且此种变化范围较常规二维超声下灰阶现象异常回声区大,且部分患者存在一过性增强表现,在良恶性病变鉴别诊断方面具有重要的意义[14,15]。

本研究结果显示,CEUS检查不同分期肝脓肿患者多出现动脉期高增强、显像范围较二维超声明显增大,而脓肿炎性期和脓肿形成初期患者影像学多表现为门静脉期和延迟期低增强[16]。分析其原因,可能是患者发病早期炎性细胞浸润致使肝脏门静脉系统狭窄、梗阻,造影后期肝脏内脓肿病灶供血减少,干扰了静脉期和延迟期的表现。不典型肝脓肿CEUS增强方式为病灶外围动脉相一过性不规则增强,或病灶肝段或肝叶增强,或呈大片状增强,并非为周边环状增强,多因早期肝脓肿时尚未形成脓肿壁[17],而典型肝脓肿CEUS主要表现为动脉期周边环状增强或不规则增强,病灶呈典型蜂窝样改变,内部见无增强坏死液化区,门脉期和延迟期呈等增强或增强消退。本研究CEUS检出52.1%病灶表现为不典型肝脓肿表现,47.9%病灶属典型肝脓肿CEUS表现,病灶在门静脉期、延迟期低增强现象减少,增强部分与肝组织同步增强消退,无增强区属肝组织局部坏死液化区,与上述报道相似。另外,本研究发现CEUS在脓肿炎性期、脓肿形成初期的诊断准确率明显低于脓肿形成期,主要与脓肿形成后超声下影像学特征性表现更为明显有关[18]。本研究结果显示,CEUS诊断肝脓肿的准确率明显高于常规二维超声,提示CEUS检查有助于提高肝脓肿诊断准确率[19]。CEUS诊断肝脓肿的准确率为97.0%,明显高于常规二维超声的89.0%[20]。我们认为,常规二维超声反映组织结构的异常,而CEUS可弥补常规二维超声无法清晰、精确地显示病灶的血流灌注区的缺点,增加病灶对比分辨率,针对临床疑似肝脓肿患者,可先行常规二维超声检查后再行CEUS检查,以提高诊断的准确率。如探查到蜂房状表现,应高度怀疑肝脓肿。另外,CEUS可探查到肝脓肿部位肝实质变化,动脉期病灶周围血管分布较多,对肝脓肿介入治疗时避开大血管具有一定的指导意义。CEUS检查肝脓肿需与肝癌、炎性假瘤、转移瘤等相鉴别,需结合患者临床表现及其他影像学资料,综合评估后作出定性诊断。