增值视角下的医科学生发展

——基于全国学生调查数据的学科间比较分析

吴红斌,郭建如,王维民

(1.北京大学医学教育研究所,北京100191;2.北京大学教育学院,北京100871;3.北京大学医学部,北京100191)

一、问题的提出

在“健康中国”和“教育强国”两大重要战略的指引下,2017年7月,国务院办公厅印发《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(简称《意见》)。《意见》对我国全面推进医学教育改革与发展,加强医疗卫生人才培养作出了重要部署。《意见》指出要全面提升人才培养质量。从全球范围内的高等教育发展来看,全面提升人才培养质量是高等教育规模扩张与高等教育社会问责意识增强的必然结果。在全面提升人才培养质量阶段,无论是政府、高校管理者还是研究者越来越关注高等教育对学生发展的影响,关注高等教育阶段给学生发展带来的“增值”影响。

高等教育的增值理念最早由美国学者Astin提出。Astin 认为卓越的学校是那些对学生的知识和个人发展施加最大影响力的学校,院校应该关注学生在知识、能力和态度等方面的增长[1]。基于增值理念,Astin提出院校影响模型框架,即输入—环境—输出(I-EO)模型。该模型指出学生自身投入(包括学生特征、家庭背景特征等)可以直接影响院校产出,也可以通过院校环境间接影响学业成就,模型中产出即为学生学业成就。增值评价的理论基础是20 世纪60 年代兴起于美国学界的大学生发展理论,它强调对学生发展过程、结果及影响因素的深入探讨[2]。如何有效测量学生在大学期间的增值是高等教育增值研究中的热点与难点所在。基于学生能力增值(学业成就)自评的评估模式得到广泛应用,在国外已形成如美国NSSE(National Survey of Student Engagement)、澳大利亚CEQ(Course Experience Questionnaire)、英国 NSS(National Student Survey)等学生调查项目。借鉴国外成果,并结合我国高等教育现实发展的需要,近年来我国陆续开展了相关大型调查项目(如北京大学主导的首都高等院校学生发展调查、清华大学主导的中国大学生学习与发展追踪调查等),并在实证研究上取得了较为丰富的成果。增值评价尽管由于起点水平的不同可能导致增值幅度存在差异,但它仍然较为有效地刻画了高等教育对学生发展的影响[3]。

据统计,2017 年我国大陆地区共有本科层次医学院校170 所[4],普通高等本科院校医科学生招生数为27.5 万、在校人数为124.4 万,分别占全体招生数和在校生数的6.7%和7.5%[5]。医学教育作为专业教育的典型代表,医科特征有别于其他学科。已有对学科在学业成就上的研究,较多地关注不同学科在劳动力市场上的收益[6-7]。在学生发展的增值研究中,舒忠梅等在研究中比较了不同学科的学习成果,认为学科差异会导致能力差异,文科学生社会人文思辨能力显著高于理科和医科学生[8]。马莉萍和管清天在探讨院校层次与学生能力增值的关系研究中发现不同学科专业间学生能力增值存在差异,相比人文和社会学科,工科学生在专业能力上显著更高[9]。沈红和张青根基于2016 年全国本科生能力测评数据,发现不同学科学生在能力上存在明显差异,医科学生的批判性思维能力较强,但人际交往能力相对最弱[10]。

文献回顾发现,已有研究缺乏对医科学生发展的专门讨论,且不同研究对学业成就的测量存在差异,难以得到医科学生发展的整体特征。研究对医科的界定来自我国普通高等学校本科专业目录的医学门类。学科专业目录不仅是一种知识分类和教育统计的手段,更是一种知识管理的手段,它对我国各学科人才培养产生规制性的影响[11]。不同学科形成不同的学科文化和环境[12]。大学生在院校的学习与生活过程主要依托于由学科而形成的院系实体,这表现在课程设置、教师教学、资源配置、实习安排、学生参与,甚至同伴特征等方方面面。从这个意义上说,Astin 模型中的院校过程变量,即环境,可从学科的角度来进行考察。在当前我国大学招生录取政策下,除艺术学科外,其余不同学科的高考统一招录政策为考察不同学科学生在院校学生发展中增值的结果①提供了便利。本研究基于高等院校学生能力增值的视角,采用全国高等院校本科学生调查数据实证分析医科学生发展。研究将比较医科学生与其他学科学生学业成就的不同,进而结合学业成就的影响因素,从学科比较的视角来考察医科学生学业成就的群体性特征。考虑到医科中以临床医学类专业为核心,研究还针对临床医学类专业进行了进一步分析。研究试图回答:相比其他学科,医科学生在学业成就上有哪些不同?相比其他学科,医科学生发展在群体特征上有哪些明显表现?在医科学生发展中,相比非临床医学类专业,临床医学类专业学生发展是否存在不同?研究希望基于大规模调查数据的实证研究结果,清晰而客观地刻画医科学生发展特征,为我国医学教育改革提供相应启示。

二、数据与方法

(一)数据

本研究采用的数据来自2014 年教育部委托北京大学开展的全国高等理科本科教育改革调查。调查考虑到各层级本科院校,兼顾其他学科专业占比。结合研究需要,根据全国本科院校各学科招生占比和性别占比②,对样本进行重新抽样,并保留高考统一招生的样本,得到本研究分析样本,样本数为54398份。表1 为样本分布,除医科样本占比和全国医科招生占比相对偏低以外,其他学科占比和本科院校各学科2011年全国招生占比接近[13]。样本在城乡、学生高中文理特征、院校地区、院校类型等分布上与全国数据较为吻合,样本数据具有较好的全国代表性。参考罗友晖的研究[14],将临床医学专业和口腔医学专业归为临床医学类专业。样本中临床医学类占医科样本的比例为40.5%,和罗友晖研究中给出的2011 年临床医学类招生占比(36.6%)接近。

表1 样本分布

我们采用学生发展增值量表来测量因变量。量表的设计参考了国内外相关成熟量表,并在中国本土化的过程中取得了丰富的经验[15]。量表采用五分法,1=明显下降,2=略有下降,3=没有变化,4=略有提高,5=明显提高,得分越高,表示该项能力相对入学前提高越明显,即增值越明显。量表共有20 个题项,分为专业能力、核心认知能力、核心非认知能力、创新能力和公民素养等五个维度。量表的信效度均通过检验。和马莉萍等的研究[9]一致,因变量为各维度的因子得分值和学业成就的总体评价。其中,各维度因子得分均值为0、标准差为1,学业成就的总体评价为20 个题项加总得到的分值,选项1、2、3、4、5 分别赋值为-2、-1、0、1、2。

本研究将学科分为人文学科、社会学科、理科、工科和医科。人文学科包括哲学、文学和历史学,社会学科包括经济学、法学、管理学和教育学,医科进一步划分为临床医学类和非临床医学类。学科为本研究核心关注的自变量。结合院校影响力模型,选择人口学特征、家庭背景、高中特征、大学录取特征等变量为控制变量。其中人口学特征,考察男女性别。在家庭背景上,选择城乡、父母平均受教育年限、家庭人均年收入和父母亲职业。其中,家庭人均年收入由学生填写的家庭人均年收入区间估算而得;父母职业的具体测量参考吴晓刚的研究[16],计算得到父母ISEI指数,值越大表示职业所拥有的社会经济地位越高。在高中特征上,分别为高中文理分科特征(文科=1,理科=0)和高中类型(重点高中=1,非重点高中=0)。对于大学录取特征,选择高考成绩、高考专业报考动机和志愿录取方式。在高考成绩上,根据高考原始分测算得到全国可比性的高考百分等级得分③。在专业报考动机上,设计了专业入学动机量表,将入学动机分为内在动机和外在动机,具体设置和取值可参照吴红斌等人的研究[17]。在录取特征上,分为第一志愿录取和非第一志愿录取,非第一志愿录取取值为1。

表2报告了因变量和各控制变量在各学科上的均值。相比其他学科,医科学生在总体学业成就上相对最低,但在专业能力上明显更高;相对医科整体,临床医学类专业学生无论是在总体学业成就还是在专业能力上得分均较高。已有多个实证研究指出,大学学科专业选择受到学生性别、家庭背景等影响[18-19],并认为学科专业选择符合文化再生产理论[20]。表2 显示,相比其他学科,医科学生无论是在家庭背景上,还是在高中特征或大学录取特征上,没有呈现出和其他学科的明显差异。不过相比非临床医学类学生,临床医学类学生无论是在家庭背景,还是在高中特征以及大学录取特征上,均明显更优,这可能体现了相比非临床医学类教育,临床医学类教育具有的精英特征[21]。这也进一步说明了在研究医科学生发展特征中,很有必要对临床医学类学生做进一步分析。此外,表2 显示,医科学生内在动机明显不足,外在动机明显。

表2 因变量和各控制变量在学科上的均值比较

(二)方法

为研究医科对学生学业成就的影响,本文首先建立以下多元回归模型:(1)

公式(1)中,Y 为学生学业成就,即学生发展的增值,包括学业成就总体评价、专业能力、核心认知能力、核心非认知能力、创新能力和公民素养。自变量Discipline 为学科分类变量,在模型中放入四个虚拟变量,分别为人文学科、社会学科、理科和工科。Demog、Family、AdmFea 分别为人口学特征、家庭背景和高中与录取特征等变量,Grade 为年级变量,Univ 为院校个体变量。为控制院校层面遗漏变量带来的估计偏差和院校层面本身带来的影响,采用院校固定效应,在模型中控制院校个体。模型中i、j 分别表示学生个体和院校个体,ε 为扰动项。研究将基于公式(1)和公式(1)的回归结果,进一步采用分样本回归,以考察相比其他学科医科学生发展的群体性特征。

此外,考察医科学生群体中临床医学类学生和非临床医学类学生的差别,在公式(1)的基础上将学科的分类变量更改为临床医学类的虚拟变量,得到公式(2)。公式(2)进行模型回归检验时,将采用医科样本。另外,为探讨临床医学类对学生学业成就的影响,研究还将根据公式(2)采取逐步回归的方法,以期对结果进行进一步解释。(2)

三、研究发现

(一)医科学生学业成就比较

表3 为根据公式(1)得到的回归结果。在控制其他变量的情况下,对于学生总体学业成就,医科学生显著低于社会学科和工科,也低于人文学科和理科。具体比较学业成就各维度可知,医科学生在专业能力上显著高于人文学科、社会学科和理科,但和工科学生不存在显著性差异,这和已有研究中工科学生在专业能力上表现较好结果一致。在核心认知能力上,社会学科、理科和工科学生均显著高于医科学生,这说明医科学生在核心认知能力的培养上相对较弱。不同学科学生在核心非认知能力增值上不存在显著性差异。在创新能力上,社会学科学生创新能力显著高于医科学生,医科学生与其他学科学生不存在显著性差异。在公民素养增值上,医科学生显著低于人文学科、社会学科、工科等学科学生。

表3 学科比较下的学生学业成就回归结果

(二)医科学生学业成就的群体性特征

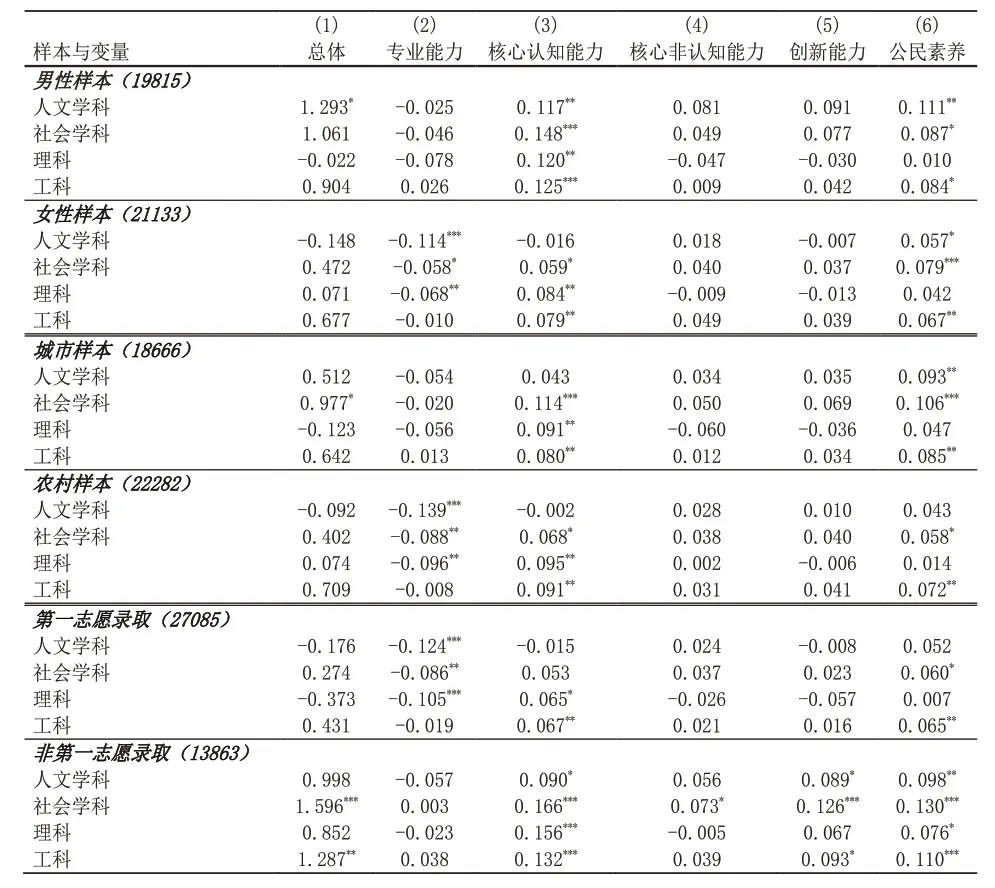

表3 的结果显示了性别、城乡和不同专业录取形式对学生学业成就及各维度均有显著影响。那么,相比其他学科,医科对学生学业成就及各维度的影响是否存在异质性?也即相比其他学科,医科学生发展是否存在群体性特征?分样本回归结果(见表4)显示:

在性别上,医科学生在专业能力上显著高于人文、社科和理科,主要体现在女性学生表现更好;对于核心认知能力,无论是男性还是女性,医科学生均显著低于社科、理科和工科学生;且无论对于男性还是女性,医科学生在公民素养上均显著低于人文、社科和工科学生。从城乡来看,医科学生专业能力显著更高,集中体现在农村学生群体;在核心认知能力上,城市和农村医科学生均显著低于社会、理科和工科学生,这和全样本的分析结果一致;且城市和农村医科学生在公民素养上均显著低于社科和工科学生。从志愿录取形式来看,是否第一志愿录取的医科学生在专业能力的增值上存在明显差别,第一志愿录取的医科学生专业能力显著更高,而非第一志愿录取的医科学生和其他学科学生在专业能力上无显著差异。同时,研究发现,非第一志愿录取的医科学生在核心非认知能力上显著低于其他各个学科,且在创新能力和公民素养上显著低于人文和社会学科。

上述结果表明,整体上而言,对于医科学生群体,具有女性、农村、第一志愿录取等特征的学生学业成就相对更高,即在学生发展能力增值上表现更为明显。

表4 医科学生学业成就影响的异质性检验

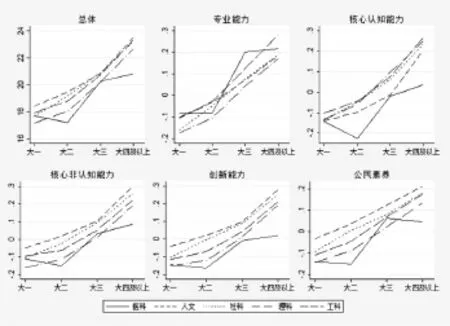

此外,表3 的结果也显示学业成就在不同年级上存在差异,从各学科来看整体上年级越高学业成就越高,且三年级相比二年级变化明显。图1 比较了不同学科学生在不同年级上的学业成就。明显发现,医科学生的学业成就及各维度在不同年级呈现明显的差异,其增值主要发生在大三年级,且在专业能力上表现更为明显。这可能和医科学习的阶段性有关。

图1 不同年级不同学科学生学业成就比较

(二)临床医学类学生学业成就比较

临床医学教育作为医学教育的核心,备受关注。表2 已发现,临床医学类学生在因变量及各控制变量上与整体医科学生存在较为明显的差别。采用公式(2),针对医科学生进行的回归分析结果(见表5)显示,在控制其他变量情况下,临床医学类对学生学业成就及各维度均没有显著影响。在控制变量上,和全样本分析结果不同,对于医科学生,性别、城乡等对学生学业成就及各维度没有显著影响,这可能说明这些群体特征在医科学生内部具有较高的一致性。和全样本分析结果一致,内在动机和外在动机对学业成就及各维度均具有显著影响,且内在动机影响程度更大;第一志愿录取的学生在总体学业成就和核心认知能力上均显著更高。在年级上,同样表现为大三年级在学业成就及各维度上明显更高。

表5 临床医学类与学生学业成就回归结果

一般而言,在医科中临床医学专业性更强,应该在专业能力上表现更好,但是表5的结果显示,在控制其他变量的条件下,临床医学类学生在专业能力上与非临床医学类学生并无显著性差异。为探究临床医学类对专业能力可能的影响机制,研究进一步进行逐步回归分析(结果见表6)。在不控制任何变量条件下,临床医学类对学生专业能力均具有显著的正向影响,但当逐步控制学生录取特征中的入学动机后,临床医学类的回归系数不再显著且变化明显。这说明在均值比较中,临床医学类学生在专业能力上的显著更高主要是因为临床医学类专业学生在内在动机和外在动机上表现更高。

表6 临床医学类对专业能力的逐步回归

进一步对总体学业成就及其他各维度进行逐步回归发现,对于总体学业成就、核心认知能力、核心非认知能力和创新能力,在对应的(1)-(6)的各模型中临床医学类对其均没有显著性影响。

四、结论与启示

本文以学生能力增值为视角,采用具有代表性的全国学生调查数据,实证分析了医科学生学业成就,并进一步比较分析了医科群体中临床医学类学生学业成就的特征。根据实证分析结果,主要得到以下结论:

第一,医科学生学业成就整体偏低,相比其他学科,在院校学习期间医科学生能力增值相对较少。在总体学业成就上,在控制性别、家庭背景、高中及录取特征等情况下,医科学生显著低于社会学科和工科学生,且低于人文学科和理科学生。相对而言,医科与理科在学业成就总体增值上差异最小。当前,理科教育中的一些问题已经引起广泛关注,我国近几年开始实行的基础学科拔尖人才计划就是对理科教育相对薄弱的有效回应[22]。本研究结果显示,相比理科,医科学生在学业成就上相对更弱,医学教育更加需要得到关注。此外,具体分析各维度发现,医科学生学业成就整体偏低,表现在核心认知能力、核心非认知能力、创新能力、公民素养等多个方面,且在核心认知能力上医科学生与其他学科学生差异最为明显。核心认知能力表现在数理统计、理论性文章学术写作能力、解读研究结果能力等方面,这说明医科学生在这些能力方面的训练可能弱于其他学科。此外,需要注意的是,在公民素养上,医科学生也与其他学科差异明显。最新的医学教育标准指出,医学生的能力应该体现在科学与技术、临床能力、健康与社会和职业素养等四个领域[23]。本研究的发现可能说明医科学生在科学与技术、健康与社会和职业素养等方面存在较大不足。

第二,较高的专业能力是医科学生的主要特征。分析发现,医科学生在专业能力上显著高于人文学科、社会学科和理科,且相对人文学科最为明显。学生专业能力的提升受到性别、城乡、父母受教育年限、入学动机、高考志愿录取方式等的显著影响,其中入学动机对学生专业能力提升影响程度相对最大,且在内在动机上更为明显。进一步分析显示,对于医科学生群体,临床医学类学生和非临床医学类学生在专业能力上存在显著性差异,不过两者之间的显著性差异主要由两类学生在专业入学动机上的差异所带来。临床医学类学生无论是在内在动机还是外在动机上,均明显高于非临床医学类学生。在控制学生入学动机及其他个体特征变量后,临床医学类学生专业能力与非临床医学类学生没有显著性差异。这可能说明,相对非临床医学类专业,临床医学专类专业在当下院校的培养过程中,并没有有效发挥其专业性相对更强的特征,在人才的专业性能力培养上存在不足。本研究中的专业能力包括专业理论与基础、专业前沿和专业实践与操作能力。进一步分析发现,相比非临床医学类学生,临床医学类学生在实践与操作能力上表现相对更弱。为此,在临床医学教育改革中,要加强学生专业能力的培养,尤其注重临床实践能力的提升,这和已有研究结果[24]保持一致。

第三,医科学生在学业成就上存在明显的年级特征,其增值主要表现在大三年级。本研究发现,医科学生学业成就的增值在年级特征上整体表现为,相比大一学生学业成就的增值评价,大二学生有所降低,大三出现明显的上升,大四保持较小程度的上升。医科学生在学业成就上的年级差异和其他学科差异明显,这可能和医科人才的培养特征密切相关。对于医科中的临床医学、基础医学等绝大多数专业,存在明显的人才培养阶段,包括预科、基础医学和临床见习实习等阶段。一般,大学第一年为预科阶段,第二年为基础医学阶段,第三年后逐步进入临床见习实习阶段。研究发现,医科学生在专业能力上在大三年级增值最为明显,这可能和进入临床见习实习阶段有关。在大二年级相对最低,这可能和大一预期较高、大二面临培养阶段的转变与大二基础医学阶段学习较为枯燥等因素有关。因此,在进行医学教育改革中,需要充分考虑到医学教育的阶段性,针对不同年级、不同阶段有针对性地开展相关工作。

第四,对于医学教育改革要关注到不同群体间的差异。研究发现性别、城乡、不同录取方式等均对学生学业成就产生显著的影响,医科学生学业成就的增值更多地表现在女性、农村和第一志愿录取的学生群体中,而男性、城市和非第一志愿录取的医科学生群体在学业成就增值评价上相对较低。上述结果和马莉萍等[9]所得到的分析结果一致。此外,医科学生学业成就在志愿录取方式上的差异,可能说明相比非第一志愿录取学生,第一志愿录取的学生可能录取到喜欢的学科专业,从而在学业成就的增值上会更为明显。合理引导学生报考医学专业,改革志愿录取形式,让更多有兴趣、更具有医科学习动机的学生能顺利第一志愿被录取,是促进医科学生发展的有效方式。

注释

①以下用学业成就来替代。

②考虑到农学样本较少,占比2.89%,抽样前删除掉农学样本。

③具体方法可参照此文中的说明:吴红斌,郭建如.高等教育分层系统中的地方本科院校:困境、优势与出路——基于全国本科学生调查数据的分析[J].中国高教研究,2018(2):75-82.