高职学生心理类型与应对方式关系研究

唐桂梅

(广西安全工程职业技术学院,广西 南宁 530100)

一、前言

心理类型(Psychological Type),也称人格或个性类型,是瑞士心理学家荣格重要人格理论。美国凯恩琳·布里格斯在荣格心理类型理论的基础上按照不同的因子和维度 :外倾-内倾(E-I)、感觉-直觉(S-N)、思维-情感(T-F)、判断-感知(JP),组合出十六种不同的心理(人格)类型,并协同其女儿伊莎贝尔·布里格斯·迈尔斯一起编制了迈尔斯-布里格斯类型指标(Myers-Briggs Type Indicator,简称 MBTI)。心理(人格)类型表[1],如表1所示。

表1 心理(人格)类型表

应对(Coping),是指个体处于应激环境或遭受应激事件时,为了解决应激事件或应激环境带来的行为问题,或为了平衡因应激事件或环境带来的情绪问题,而采取的种种对付办法和策略的活动[2]。应对方式(Coping Strategies)是在应对过程中,继认知评价后所表现出来的具体的应对活动[3]。应对方式在一定程度上影响着压力和挫折所带来的后果及严重程度,对身心健康起着重要的调节作用,是影响个体环境适应和心理健康的重要因素。有关研究表明,心理健康水平较高的大学生多采用积极的应对方式,而心理健康水平较低的大学生多采用消极的应对方式[4]。

人格是个体在先天遗传素质基础上,在生活环境的影响下,伴随个体的成长而逐步形成并稳定下来的心理特征。人格特征也是个体最稳定的心理资源,对个体应对方法和策略的选择、运用起着决定性作用。因此,探究心理类型(人格类型)对应对方式的影响,对于高职学生和普通大学生应对方式的训练、干预及心理健康教育,都有着极为重要的意义。

二、研究设计

(一)研究对象

随机选取广西安全工程职业技术学院、广西职业技术学院、广西农业职业技术学院及桂林理工大学南宁分校等多所在校高职学生(基本信息见表2),发放问卷1200份,收回1168份,问卷回收率97.3%。通过对答卷初步整理,剔除回答不认真或不诚实等无效问卷后留1143份有效答卷。其中,男生447人,女生696人;汉族652人,壮族431人,其他少数民族60人;大一752人,大二301人,大三90人;理工类专业499人,文科类专业356人,其他专业288人;农村840人,城镇186人,城市117人。

(二)研究方法

1.测量工具

心理类型的测量,采用国内蔡华俭等人修订的MBTI-M版量表。MBTI自问世以来,经历了十几次修订,是世界各国使用最为广泛的人格量表之一,被广泛运用在人员选拔和组织管理等诸多领域。MBTI-M是目前最新版本的量表。该量表共93个题项,从4个维度8个因子阐述了16种不同的心理类型,具有良好的信度和效度,在国内被广泛使用[5]。

应对方式的测量,采用肖计划等人编制的应对方式问卷。应对方式问卷“应对”领域研究当中的常用量表。该量表有六个维度,即退避、幻想、自责、求助、合理化、解决问题。其中退避、幻想、自责属于不成熟型或消极应对方式,解决问题和求助属于成熟型或积极应对方式,合理化则是混合型,既与“解决问题”“求助”等成熟应对因子呈正相关,也与“退避”“幻想”等不成熟的应对因子呈正相关。该问卷具有较好的信度和效度[2]。

2.数据处理方法

将问卷数据录入Excel 2007,并进行初步的整理,之后导入SPSS 22.0,做进一步的统计和分析。本研究涉及的数据处理方法主要有描述统计、单因素方差分析、相关分析和多元逐步回归分析。

三、结果与分析

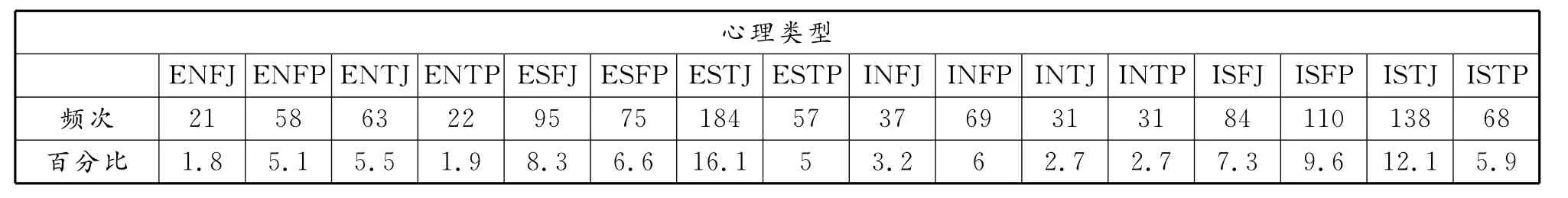

(一)十六种心理类型在高职学生中的分布

对十六种心理类型在被试中的分布频次进行描述性统计,结果(见表2)发现在高职学生中,分布频次最多的是ESTJ(16.1%),其次是ISTJ(12.1%),第三是ISFP(9.6%);分布最少的三种类型则依次是ENFJ(1.8%)、ENTP(1.9%)和INTJ(2.7%)。

表2 十六种心理类型在高职学生中的分布(N=1143)

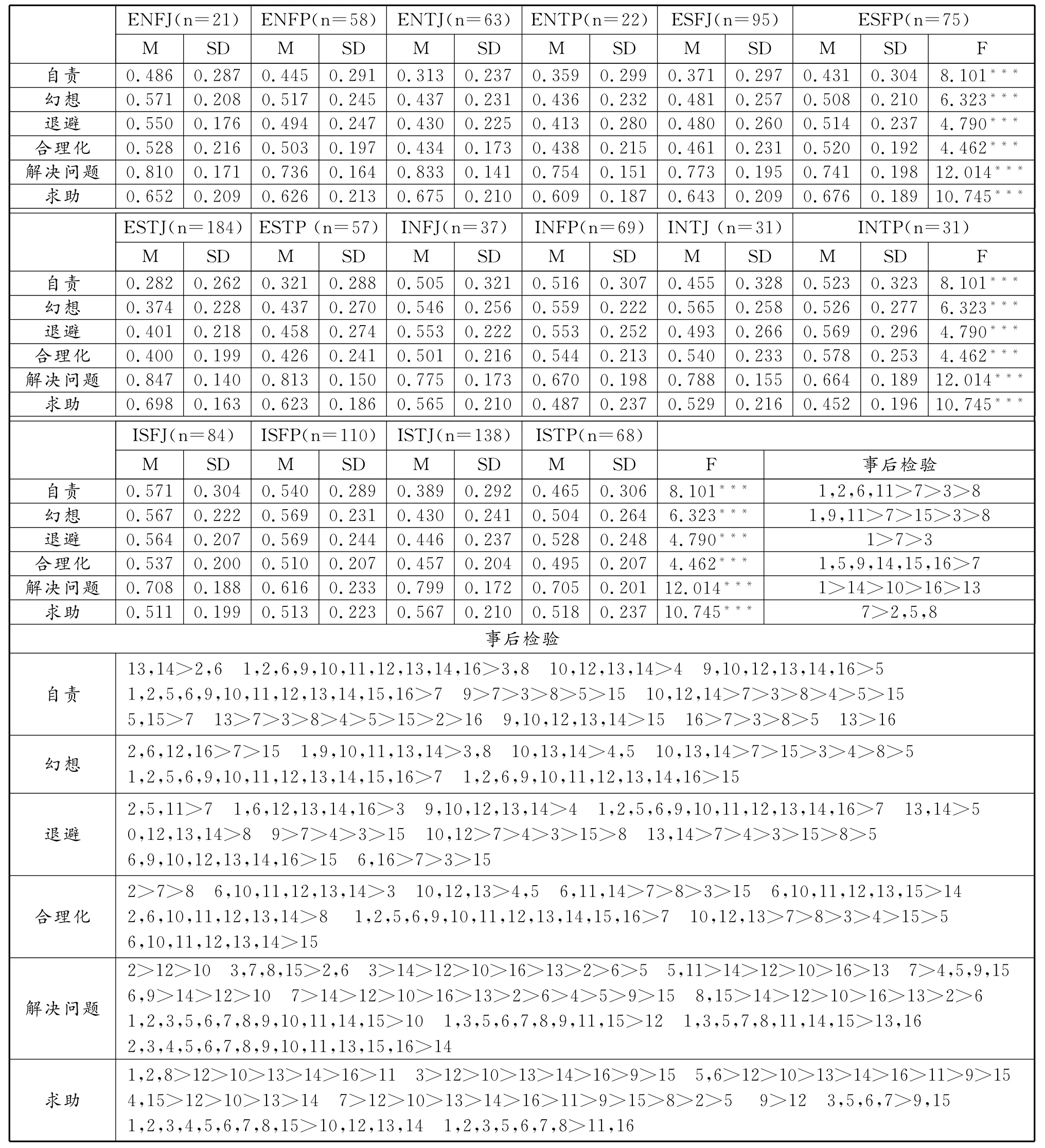

(二)十六种心理类型高职学生的应对方式差异比较

采用单因素多变量方差分析,以应对方式的六个维度(自责、幻想、退避、合理化、解决问题、求助)为因变量,心理类型为自变量,对不同心理类型高职学生的应对方式进行差异检验(结果见表3)。结果发现,十六种心理类型在应对方式的六个维度上都存在极为显著的差异(P<0.001)。事后检验结果也表明,在应对方式的六个维度上,绝大部分心理类型都与其他心理类型存着显著差异(P<0.05)。例如,在自责维度上,ENFJ、ENFP、ESFP、INTJ>ESTJ>ENTJ>ESTP,即ENFJ、ENFP、ESFP、INTJ几种类型的分值均差依次高于ESTJ、ENTJ、ESTP类型,而ENFP、ESFP的分值均差又低于ISFJ、ISFP,且都具有统计学意义;在幻想维度上,ENFP>ESTJ>ISTJ,即ENFP的分值均差依次高于ESTJ、ISTJ,且都具有统计学意义;在退避维度上,ENFJ>ESTJ>ENTJ,即ENFJ的分值均差依次高于ESTJ、ENTJ,且都具有统计学意义;在合理化维度上,ENFP>ESTJ>ESTP,即ENFP得分值均差依次高于ESTJ、ESTP,且都具有统计学意义;在解决问题维度上,ENTP>ISFP,ESTJ>ENTP,即ENTP分值均差高于ISFP,而低于ENTP,且都具有统计学意义;在求助维度上,ENFJ>INTP>INFP>ISFJ>ISFP>ISTP>INTJ,即ENFJ分值均差依次高于INTP、INFP、ISFJ、ISFP、ISTP、INTJ,且都具有统计学意义。

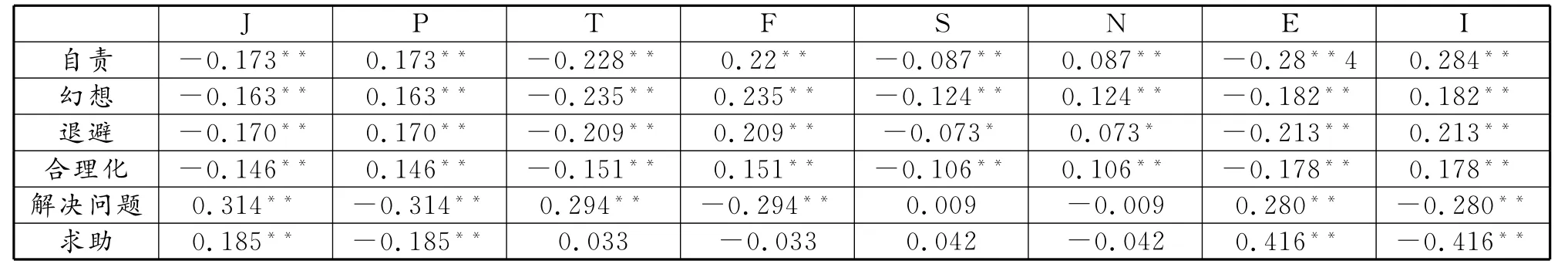

(三)高职学生心理类型与应对方式的相关分析

采用Pearson积差相关对高职学生心理类型各因子得分和应对方式各维度得分进行分析(结果见表4)。结果表明,自责、幻想、退避等消极应对方式及混合型的合理化应对方式跟心理类型因子J(判断)、T(思维)、S(感觉)、E(外倾)呈显著负相关(P<0.01或P<0.05);跟P(感知)、F(情感)、N(直觉)、I(内倾)呈显著正相关(P<0.01或P<0.05)。积极应对方式中的解决问题,跟J、T、E呈显著正相关(P<0.01),跟P、F、I呈显著负相关(P<0.01);跟S、N也有一定相关,但不具有统计学意义。积极应对方式中的求助跟J、E呈显著正相关(P<0.01),跟P、I呈显著负相关(P<0.01);跟T、F、S、N也有一定相关,但不具有统计学意义。

(四)高职学生心理类型对应对方式的回归分析

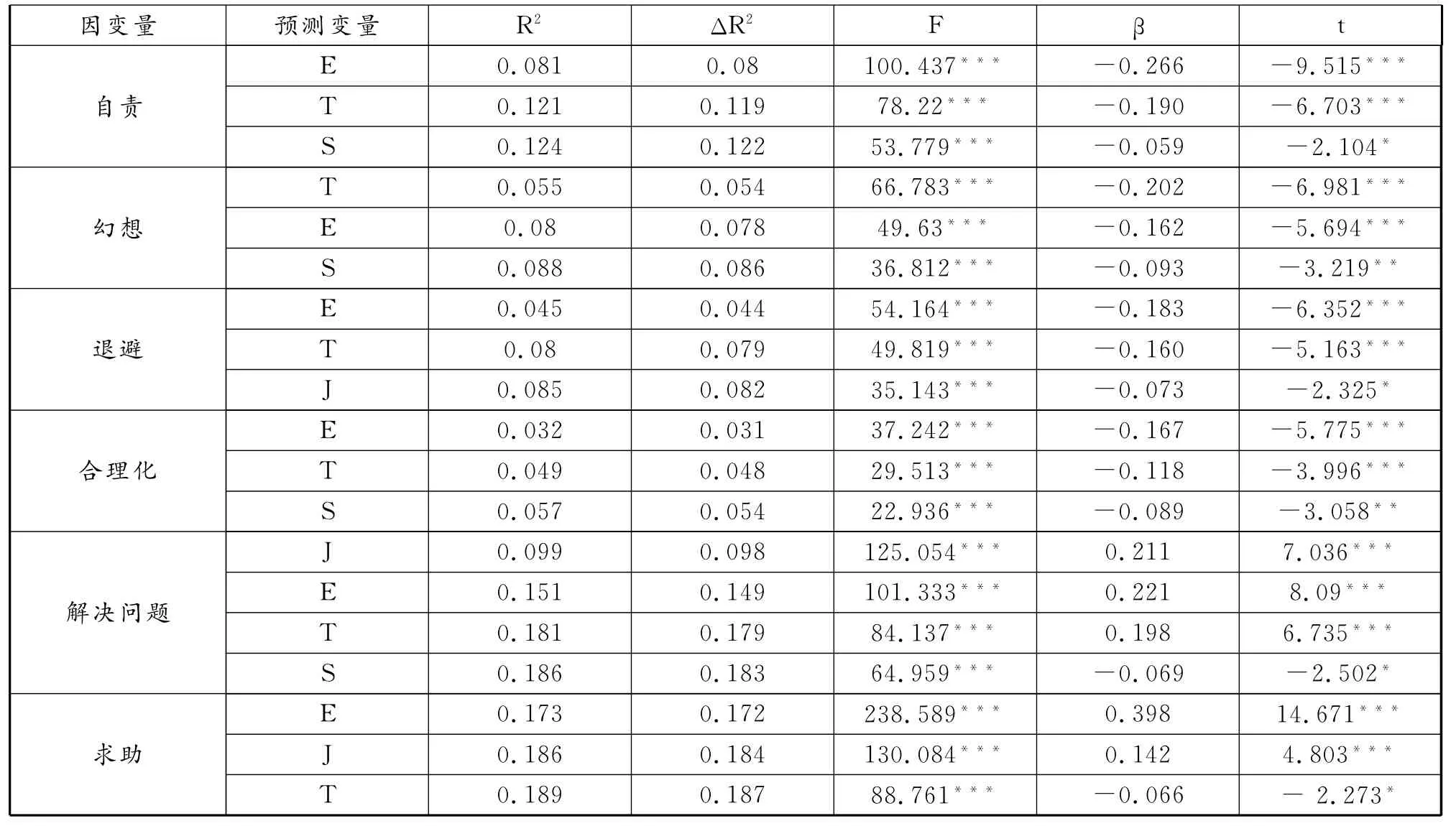

为进一步探明高职学生心理类型是否可以有效地预测其应对方式,并考查预测力的大小,分别以自责、幻想、退避、合理化、解决问题、求助等因子分为因变量,以心理类型的各因子得分为自变量,进行多元逐步回归分析。结果显示(见表5),进入自责回归方程的心理类型因子有E、T、S,其标准化回归方程为:自责=-0.266×E-0.190×T-0.059×S;三个自变量的联合预测量为32.1%;其中S因子的解释量最大,为12.2%。进入幻想回归方程的心理类型因子有T、E、S,其标准化回归方程为:幻想=-0.202×T-0.162×E-0.093×S;三个自变量的联合预测量为21.8%;其中S因子的解释量最大,为8.6%。进入退避回归方程的心理类型因子有E、T、J,其标准化回归方程为:退避=-0.183×E-0.160×T-0.073×J;三个自变量的联合预测量为20.5%,其中J因子的解释量最大,为8.2%。进入合理化回归方程的心理类型因子有E、T、S,其标准化回归方程为:合理化=-0.167×E-0.118×T-0.089×S;三个自变量的联合预测量为13.3%;其中S因子的解释量最大,为5.4%。进入解决问题回归方程的心理类型因子有J、E、T、S,其标准化回归方程为:解决问题=0.211×J+0.221×E+0.198×T-0.069×S;四个自变量的联合预测量达60.9%,其中S因子的解释量最大,为18.3%。进入求助回归方程的心理类型因子有E、J、T,其标准化回归方程为:求助=0.398×E+0.142×J-0.066×T;三个自变量的联合预测量达54.3%,其中其中T因子的解释量最大18.7%。

表3 十六种心理类型高职学生应对方式的差异比较

表4 高职学生心理类型(因子)与应对方式的相关矩阵

表5 高职学生心理类型(因子)对应对方式的逐步回归分析

四、讨论

(一)十六种心理类型在高职学生中的分布

描述性统计显示,心理类型分布频次最多的是ESTJ,其次是ISTJ,第三是ISFP;分布最少的三种类型则依次是ENFJ、ENTP和INTJ。这说明,在高职学生中,心理类型人数最多的是ESTJ和ISTJ。这和以往的研究结果“当代大学生人数最多的心理类型是ISTJ与ESTJ”接近;而最少类型的是ENFJ和ENTP,则跟以往研究结果“人数最少的心理类型是ISTP与ISFJ”不同[6]。原因可能是,首先以往的研究对象是本科生和研究生,而此研究是以高职学生为研究对象;其次,以往的研究对象绝大部分来自城市,此研究的对象大多来自农村。

根据MBTI作者迈尔斯书中对心理(人格)类型的特征描述[1]80-108,外倾(E)型个体的行为取决于外部环境,外部客观环境的变化决定其意识活动的性质;内倾(I)型个体的兴趣和注意力则指向内心世界,其意识活动主要受个体主观因素的影响。感觉(S)型个体更关注客观事实,倾向于接受和利用当下的客观刺激;直觉(N)型个体更喜欢评估事情的可能性,往往超越事实和依据,侧重想象和灵感。思维(T)、情感(F)都属于理性判断方式,但思维型个体是从“真-假”的角度进行评估判断,关注客观事物,重视逻辑;情感型个体则以“可接受-不可接受”为标准进行判断,关注人际关系,重视情感。判断(J)型个体认为应该按照自己的意愿选择和改变生活,感知(P)型个体则认为人们应该尽可能去体验和理解生活。

分布频次特点和上述内容表明,高职学生突出的人格特征为:一方面,重视外部客观环境,善于使用各种事实信息;习惯通过熟练的技能或以往的经验去解决问题;喜欢从事能够立竿见影、引人注目且有具体成果的工作。另一方面,可能对和谐的人际关系不是很重视,不善于感知和理解他人的想法,不善于变通,独立性也有所欠缺[7]。

(二)不同心理类型高职学生应对方式的差异

既往研究表明,不同个性的大学生在面临应激时,其应对方式存在差异性,在应对方式的选用上存在一定的倾向性[8]。肖计划等在一项青少年学生应对行为的研究中,也发现了应对行为的人格差异性[9]。有研究者通过大学生神经症患者与正常大学生的对比研究发现,神经症患者的个性更趋内向,且多采用自责、幻想等不成熟的应对方式。

此研究对不同心理类型大学生的应对方式的单因素方差分析结果显示,不同心理类型的大学生在应对方式的六个维度(自责、幻想、退避、合理化、解决问题、求助)上都存在极为显著的差异。事后检验结果也表明,在应对方式的六个维度上,绝大部分心理类型都与其他心理类型存着显著差异。这表明,不同心理类型大学生,在面对压力、挫折,特别是应急事件时,所运用的应对方法和策略存在明显的个性色彩和极大的差异性。

例如,在自责维度上,ENFJ、ENFP、ESFP、INTJ类型的分值均差依次高于ESTJ、ENTJ、ESTP类型,而ENFP、ESFP的分值均差又低于ISFJ和ISFP;在幻想维度上,JENFP的分值均差依次高于ESTJ、ISTJ;在退避维度上,ENFJ的分值均差依次高于ESTJ、ENTJ;在合理化维度上,ENFP得分值均差依次高于ESTJ、ESTP;在解决问题维度上,ENTP分值均差高于ISFP,而低于ENTP;在求助维度上,ENFJ分值均差依次高于INTP、INFP、ISFJ、ISFP、ISTP、INTJ。这说明,在面对突发事件时,ENFJ、ENFP、ESFP、INTJ类型学生比 ESTJ、ENTJ、ESTP类型的学生更倾向于使用自责这种应对方式,而ISFJ和ISFP类型学生又比ENFP、ESFP类型学生更倾向于使用自责;ENFP类型学生比ESTJ、ISTJ类型学生更倾向于使用幻想这种应对方式;ENFJ类型学生比ESTJ、ENTJ类型学生更倾向使用退避应对;ENFP类型学生比ESTJ、ESTP类型学生更倾向使用合理化;在解决问题的策略方面,ENTP类型学比ISFP类型学生使用更多,但又比ENTP类型学生要少;使用求助应对的学生心理类型依次是 ENFJ、INTP、INFP、ISFJ、ISFP、ISTP、INTJ。

(三)高职学生心理类型与应对方式相关与回归分析

高职学生心理类型各因子和应对方式各维度的相关分析显示,自责、幻想、退避等消极应对方式及混合型的合理化应对方式跟心理类型因子P、F、N、I呈显著正相关,跟J、T、S、E呈显著负相关。积极应对方式中的解决问题,跟J、T、E呈显著正相关,跟P、F、I呈显著负相关;求助跟J、E呈显著正相关,跟P、I呈显著负相关。这表明,外倾型、判断型的个体偏向采用积极、成熟的应对方式。面临应急事件时,越是关注外部世界,越注重客观事实的个体,越容易采取积极、成熟的应对策略。反之,内倾型、感知型的个体更关注自己的内心世界,他们注重自己的感觉,在应对方式上更喜欢采用消极、不成熟的应对策略。这一结果跟同类研究是一致的。如郭庆童的研究中发现,人格特质中的内外向与积极应对方式存在显著的相关,越外向的人越有可能采取积极的应对方式[8]17。

进一步的多元逐步回归分析也发现,心理类型中的J、T、S、E四个因子能够较好地解释和预测个体的应对方式。心理类型中的J、T、S、E四个因子对消极应对方式自责、幻想、退避和混合型的合理化皆呈反向预测,而J、T、E三个因子对积极应对方式中的解决问题呈正向预测,S因子对解决问题呈反向预测,E、J因子对求助呈正向预测,T因子对求助呈反向预测。此外,回归分析的结果还发现,心理类型(J、T、S、E四因子),对积极应对方式的预测力较强,其中解决问题达60.9%,求助达54.3%;对消极应对方式预测力则较弱,其中自责32.1%、幻想21.8%、退避20.5%;对混合型的合理化应对方式预测力最弱,仅13.3%。

五、小结

此研究表明:第一,高职学生中,心理类型最多的三种依次是ESTJ、ISTJ、ISFP,最少的三种类型依次是ENFJ、ENTP和INTJ;第二,不同心理类型的高职学生在应对方式上存在巨大差异;第三,心理类型中的J、T、S、E因子跟自责、幻想、退避、合理化等应对方式呈高度负相关,且有一定的反向预测作用;第四,J、T、E因子跟解决问题高度相关,且有较强的预测作用;第五,E、J因子跟求助高度相关,且有较强的预测作用;第六,J、T、S、E因子,对积极应对方式预测力较强,对消极应对方式预测力较弱,对混合型应对方式预测力最弱。

人格是个体在行为上的内部倾向,是个体在社会化过程中形成的、稳定的,并给人以特色的心理结构。依据高职学生总体上具有注重外部环境,善于利用客观信息,但又不注重计划性及人际和谐等心理类型特点以及外倾型、判断型的个体偏向使用积极、成熟的应对方式,内倾型、感知型的个体更关注自己的内心世界,注重自己的感觉,在应对方式上更喜欢使用消极、不成熟的应对策略等特点,在高职学生的心理健康教育中,重视分辨个体的心理类型,了解其特点和倾向,并进行针对性的训练和干预,能极大地促进学生的心理素质和社会适应能力,提高心理健康教育工作的实效性。