微课辅助大学生心理健康课的效果预期及其影响因素研究

杨 叶,李金德

(1.广西大学行健文理学院,广西 南宁 530005;2.广西民族大学 教育科学学院,广西 南宁 530006)

一、问题提出

目前国内各大高校都已经开设大学生心理健康教育课,通过不断的实践,这门课的教学模式已变得丰富多彩,除了传统的讲授式教学,还有体验式教学[1-2]、互动式 教学[3]、团体辅导 式 教 学[4]等 多 种 教学模式。近年来微课兴起并逐渐成为我国教育教学信息化改革的新热点[5],以微课为依托的教学模式,例如慕课模式[6]、翻转课堂模式[7]、线上线下混合教学模式[8]等,也成为了大学生心理健康课教学者和研究者们热议的话题。

微课是指综合了影像、动画、幻灯片、音频、图片、文本等不同媒体的用于教学的视频,它围绕教学内容中某一个知识点,时间长度控制在10分钟左右,可以通过在线播放等方式,供学习者对相关知识点进行学习、教师进行教学观摩和教学反思[9]。微课是随着新技术新媒体的迅速发展以及广大用户对学习方式多样化的迫切需求大背景下应运而生的一项教育技术,尽管有质疑微课的声音[10],然而谈论微课、制作微课、使用微课已蔚然成风,大有“无课不微,无微不课”的趋势。一项有关微课教学实验的元分析发现微课对多种学科的教学效果都有积极促进作用[11],遗憾的是鲜有实证研究探讨微课对大学生心理健康教育课的作用。2015年6月教育部印发了《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》的通知,强调要应用现代教育技术提升教学水平,因此在大学生心理健康课中应用微课辅助教学是很有必要的。

在课程中采用新教学技术前可以先了解学生对这种技术效果的预期,学生对新教学技术的教学效果的预期越好则越有可能积极主动地参加教学活动,也就越有可能提升教学质量。如果要在大学生心理健康教育课中采用微课辅助教学,那学生对微课效果的预期会如何?哪些因素会影响学生的这种预期呢?因为目前尚未有该主题的研究,本文计划采用自编问卷先调查大学生对微课辅助大学生心理健康课的效果预期,然后探索微课效果预期的影响因素。鉴于可能的影响因素众多,本文只探索学习能力、学习态度和学习环境这三类影响因素,具体假设如下:第一,学生对自己学习能力的评价越高则其对微课效果预期越好;第二,学生对心理健康课和微课持有态度越积极则其对微课效果预期越好;第三,学习的外部环境越有利于课程的实施则学生对微课效果预期越好。第四,学习能力、学习态度、学习环境对微课效果预期的影响力依次降低。

二、研究方法

(一)被试

在广西南宁市三所高校以班级为单位通过问卷星的形式共收集了840名被试的测试结果,删除作答时间极短(小于1分钟,约小于平均作答时间3个标准差)的被试11人和作答时间太长(大于9分钟,约大于作答时间3个标准差)的被试9人,删除非大一新生(即回答为大二、大三和大四)却报告没有学过大学生心理健康课的4人,最后得到有效问卷816人,问卷有效率约为97%。816份有效问卷中,男239人(29.3%),女577人(70.7%);大一607人(74.4%),大二、大三和大四209人(25.6%);文科492人(60.3%),理工228人(27.9%),其他96人(11.8%)。

为了检验学习态度的4道题、学习环境的2道题以及学习能力的1道题共7道题目的信度,一个月后以班为单位抽取112人复测这7道题,计算前后测的斯皮尔曼相关系数作为这7道题目各自的信度。其余部分试题利用第一次收集的840名被试数据计算内部一致性α系数作为信度指标。

(二)工具

采用自编的《微课在大学生心理健康课教学中的效果预期调查》问卷,问卷主要测量以下几个方面的内容:

第一,人口学变量。包括性别、年级、学科三方面的信息。

第二,学习态度。测量学生对微课和心理健康课的喜欢程度。包括对微课的喜欢程度、对心理健康课的喜欢程度、对网络学习的喜欢程度、以及对微课辅助心理健康课教学的喜欢程度四个题目,答案有3项,分别为①不喜欢②不确定③喜欢。例题如下:你喜欢微课吗?尽管四题都属于态度,但是测量的问题不同,本文没有将四题分数加总作为学习态度总分,而是将四者单独作为变量进行分析,所以不做这四题的内部一致性系数检验,而是一个月后以教学班为单位抽取112名被试重测这四道题,计算两次施测结果的斯皮尔曼等级相关系数,相关系数分别为0.85、0.89、0.85和0.90,可认为这四题的测试结果稳定,即信度较好。

第三,学习环境。测量学生心理健康课的外在学习环境,包括“您能获取的《大学生心理健康教育》微课资源多吗”和“您在学校的课程学习任务重吗”两题,前者的答案为“少”“中”“多”3个等级,后者的答案为“轻”“中”“重”3个等级。与学习态度部分题目的信度检验类似,一个月后抽取其中的112名被试重测这两道题,计算两次施测结果的斯皮尔曼等级相关系数,两道题的相关系数分别为0.87和0.85,可认为这两题的测试结果稳定,即信度较好。

第四,学习能力。首先测量学生对自己微课资源搜寻能力的评估,该部分只有1题,答案为“弱”“中”“强”三个等级,一个月后抽取其中的112名被试重测这道题,计算两次施测结果的斯皮尔曼等级相关系数为0.84,可认为这题的测试结果稳定,即信度较好。其次测量学生对自己学习能力的评估,包括是否能适应新课程的学习、是否能适应学习环境、是否有良好的学习规划、是否能在学习中抗干扰、是否有学习毅力、遇到学习困难的抗挫折能力和是否有有效的学习方法6个方面的能力评估,例题如下:您常常很快就能适应新的课程学习?,6个题目的答案都是4级评分,即①不是的②不确定③基本符合④非常符合,6个项目分数加总作为变量“学习能力自我评估”的测量指标,分数越高,说明自我评估学习的能力就越好。本次测量该部分题目的内部一致性α系数为0.75,符合测量学要求。

第五,微课效果预期。测量学生对心理健康课用微课辅助教学后的收益预期,包括对增加知识储备的预期、对提升学习兴趣的预期、对提升学习效率的预期、对提升课程自学能力的预期、对提升维持身心健康技巧的预期、对提升课程学习成绩的预期6个方面,例题如下:假如《大学生心理健康教育》利用微课辅助教学,您认为可以激发您对该课程的学习兴趣吗?6题的答案都为5级评分,即①非常不认同②不认同③不确定④比较认同⑤非常认同,6个项目分数加总作为因变量“微课效果预期”的测量指标,分数越高表示对微课的效果预期越好。本次测量该部分题目的内部一致性α系数为0.90,非常理想。

(三)施测程序

首先在广西南宁选取三所高校,然后联系该高校心理健康中心并由中心帮助找到心理健康课任课教师或者班主任,由任课老师或班主任作为主试以班集体为单位统一向学生出示调查问卷二维码(或问卷网址)让学生填写。

(四)数据处理

从问卷星导出原始数据后对其进行必要的整理和编辑以形成正式数据,然后采用SPSS24.0对数据进行分析,主要采用t检验、F检验、卡方检验和回归分析四类方法。

三、研究结果

(一)微课效果预期的总体情况

表1 微课效果预期描述统计

由表1可知微课效果预测的总体平均值为19.84分,而微课效果预期均值的平均值为3.31分,因为微课效果预期的每题选项都是5级评分,即①非常不认同②不认同③不确定④比较认同⑤非常认同,可以看出总体上被试对微课效果的预期属于不确定到比较认同之间。为了更细致地分析,本文将微课效果预期的均值做了分组处理,分别是1.0-1.5分、1.5-2.5分、2.5-3.5分、3.5-4.5分、4.5-5.0分,这些分组大致对应原题中的5级评分。这5个分组的人数分别为18人(2.2%)、84人(10.3%)、423人(51.8%)、263 人(32.2%)、28 人(3.4%),3.5分以下的被试累计百分比约为64.3%,3.5分以上的被试累计百分比约为35.7%,两者差异达到了显著性水平(卡方=67.10***)。

(二)微课效果预期的人口学变量差异

表2 微课效果预测的人口变量差异性分析

利用独立样本t检验对大一与非大一(大二、大三和大四)、男生与女生的微课效果预期进行差异性检验,利用单因素方差分析对不同学科学生的微课效果预期进行差异性检验,结果显示微课效果预期不存在年级、性别和学科上的差异,见表2。

(三)学习态度的差异性检验

表3 学生的态度测量

从表3的卡方检验可以看出,学生对微课的喜欢程度、对网络学习的喜欢程度、对心理健康课的喜欢程度以及对微课辅助心理健康教学的喜欢程度都存在显著性差异。具体来说,不确定是否喜欢微课的学生比例比不喜欢和喜欢两者要高;喜欢网络学习和不确定者相差不多,但是两者比例高于不喜欢者;喜欢心理健康课的学生要高于不确定和不喜欢者;对于微课辅助心理健康课教学,不喜欢的人数相对较少,持不确定态度的人数较多,喜欢的人其次。

(四)微课效果预期的影响因素分析

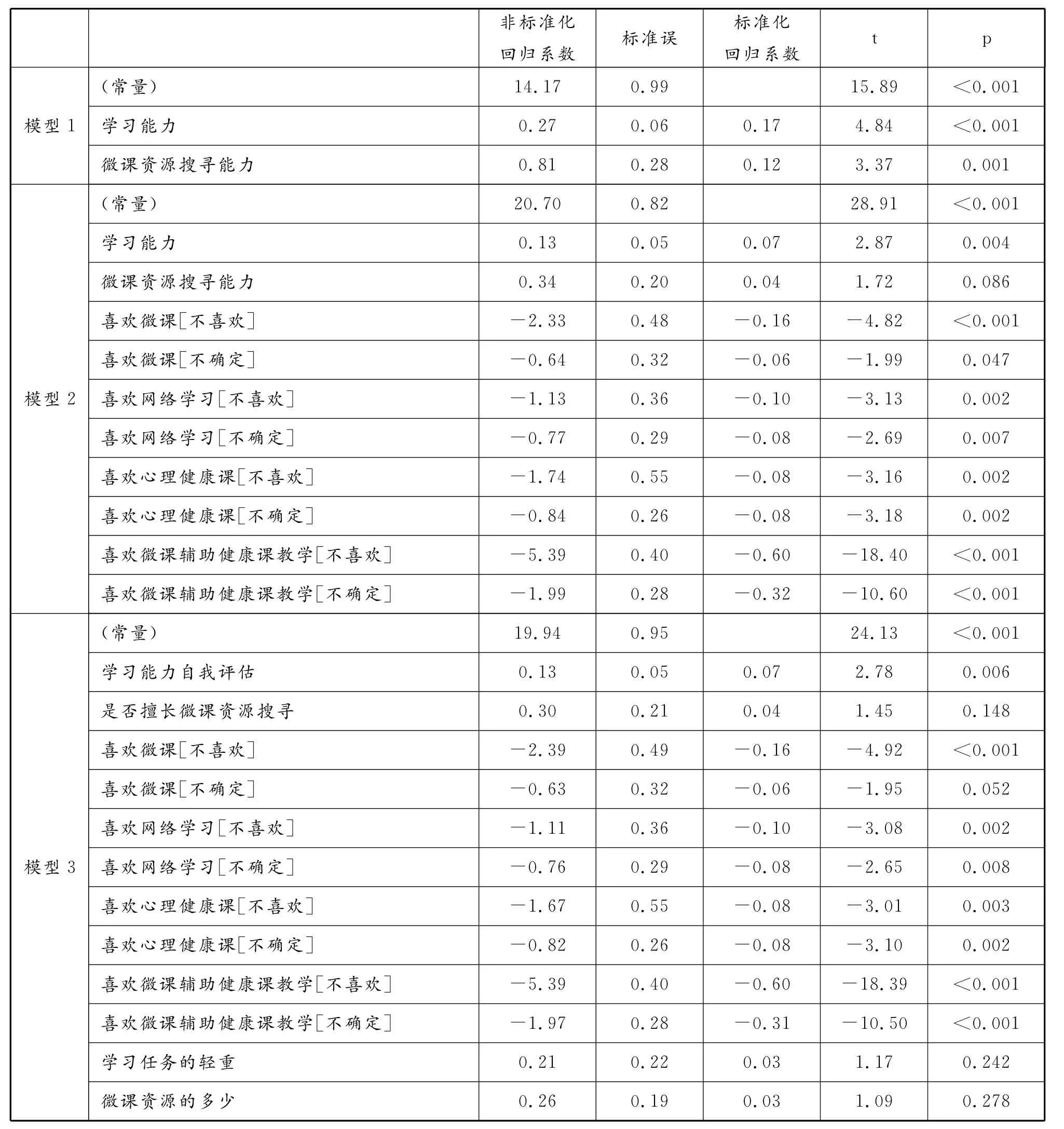

本文按照自变量的特征以微课效果预期为因变量做层级回归,因为人口学变量对微课效果预期都没有影响,所以人口学变量没有进入层级回归方程中。具体而言,自变量分为以下三个层次:第一层为能力变量,包括学习能力和微课资源搜寻能力,前者为连续变量,后者为等级变量,所以直接代入方程;第二层为态度变量,包括对微课的喜欢程度、对网络学习的喜欢程度、对心理健康课的喜欢程度、对微课辅助心理健康课教学的喜欢程度,这几个变量都有三个水平,即“不喜欢”“不确定”和“喜欢”,为方便解读这里将它们设置为虚拟变量,且都将“喜欢”设定为对照组;第三层为学习环境变量,包括学校学习任务的轻重和学生可获得心理健康课的微课资源的多少,这两个变量为等级变量,也直接代入方程,分析结果如表4所示。

从表4可以看出,三个模型都是成立的,模型2的R2比模型1的R2增加0.377,达到了显著性水平,说明第二层变量的添加是有效的,而模型3的R2比模型1的R2增加0.002,没有达到了显著性水平,说明第三层变量的添加意义不大,因此这里最终选择模型2。模型2中学习能力对微课效果预期有正向预测作用;喜欢微课与否对微课效果预期有显著预测作用,在其他条件不变的情况下,喜欢微课的学生对微课的预期比不喜欢者要多2.33个单位、比不确定者要多0.64个单位;喜欢网络学习与否对微课效果预期有显著预测作用,在其他条件不变的情况下,喜欢网络学习的学生对微课预期比不喜欢者要多1.13个单位、比不确定者要多0.77个单位;喜欢心理健康课与否对微课效果预期有显著预测作用,在其他条件不变的情况下,喜欢心理健康课的学生对微课预期比不喜欢者要多1.74个单位、比不确定者要多0.84个单位;是否喜欢微课辅助心理健康课教学对微课效果预期有显著预测作用,在其他条件不变的情况下,喜欢微课辅助心理健康课教学的学生比不喜欢的学生对微课效果预期要多5.39个单位、比不确定是否喜欢微课对微课效果预期要多1.99个单位。

表4 微课效果预期的影响因素

四、讨论及建议

本研究发现,对微课预期效果比较认同和非常认同的学生比例(32.2%)显著低于不确定和不认同的被试(67.8%),如何提升学生对微课效果预期认同的人数比例?了解其影响因素是第一步,本文主要探讨了学生的学习能力、学习态度和学习环境三类影响因素。

首先,学习能力对微课效果预期有显著的正向预测作用,即学生对自己的能力评估越高,其对微课的效果预期也越好,该结果和假设一基本相符。学生对自己的学习能力有高的评估意味着其有较高的学习效能感,他们有信心适应并胜任新课程的学习,所以对课程的学习有较为积极的预期。但本文只是针对一般性学习能力的评估,所以学习能力对微课效果预期的预测能力并不是非常强(标准化回归系数β=0.07)。本文建议未来的研究可直接让学生评估其心理健康课的学习能力。

其次,学习任务的轻重、微课资源的搜寻能力和微课资源的多少三者都没有对微课效果预期产生显著预测作用,该结果和假设三不相符。在学习任务轻重上学生的感受有显著性差异(卡方=565.77***),但为何他们对微课效果预期没有差异呢?经对学习任务感觉重的学生进行访谈后发现,他们认为心理健康课的开设目标主要是帮助学生提升心理素质的,也包括提升学生学习压力的调试能力,感觉任务重正好可以通过心理健康课的学习进行自我调节,学习任务重不仅没有影响到自己对心理健康课学习的积极预期,反而增加了自己对课程采用新技术教学的期待。另外,本文研究发现学生微课资源搜寻能力确实有高低(卡方=287.74***),其拥有的微课资源确实有不同(卡方=223.79***),但他们认为自己搜寻微课资源能力的高低、搜到资源的多少并不是关键的,他们认为既然要用微课进行辅助教学,那么教师应当会提供相应的学习资源,教师提供的资源都是经过专业把关的,质量也比自己搜到的要好很多。总之,他们认为微课的质量才是决定自己微课学习效果的关键,而微课的质量应当由教师保证,这提示教师应当尽可能向学生提供高质量的微课资源。

最后,学习态度对其微课效果预期存在显著的影响,总体上来说喜欢微课、喜欢心理健康课、喜欢网络学习、喜欢微课辅助心理健康课教学的学生对其微课效果预期都显著高于持不喜欢和不确定态度的学生,该结果和假设二相符。可见对于微课辅助教学这个新生事物,激发学生的兴趣和爱好是非常关键的。然而调查显示喜欢微课的人数比例并不高(20.5%),有相当一部分人甚至不喜欢微课(11.8%),对微课辅助教学而言这显然是不利的。有利的是喜欢心理健康课的学生比例较高(64.5%)、喜欢网络学习的学生不算太低(40.7%)。值得注意的是学生是否喜欢微课辅助心理健康课教学才是微课效果预期最重要的影响因素,其对微课效果预期的预测能力大于学习能力因素,这与假设四不尽相同。但不容乐观的是持喜欢态度的人数比例并不高(29.2%),而不喜欢的学生比例却不低(17.8%),其中一个重要的原因可能是对微课持有喜欢态度的学生并不多(20.5%)。如果要提升喜欢微课辅助教学的人数,本文认为首先要从持有不确定态度的学生入手,因为这部分的人数最多(46.4%),他们态度的转变应该比持不喜欢态度的学生容易。教师在开课前可以对学生做一个摸底小调查,了解对微课辅助教学持有不同态度的学生情况,重点找出那些持有不确定态度的同学,这样可有的放矢的去做工作。首先,教师要向学生提供一定的机会了解心理健康方面的微课,因为不确定的态度常常源自不了解。建议教师在开课前向学生发送一些高质量的微课进行学习;其次,向学生提供较为完善成熟的微课辅助教学体系,让学生清楚教学计划的科学性,打消他们对微课辅助教学的疑虑和顾虑;另外,教师需要清楚告诉学生在微课辅助教学中其可能的收益和可能遇到的困难及其解决手段,这样可以提升学生学习的信心。

本文调查了学生对微课辅助大学生心理健康课的效果预期并研究了这种预期的影响因素,但是这种效果预期是否对教学质量有显著的预测作用?如果有,这种预测作用又达何种程度?这还需要做进一步的教学实验加以探究。