从架空到隐身的在场

——创意写作叙事策略再聚焦

汪云霞

(沧州师范学院文学院,河北沧州 061001)

创意写作作为一门在国内已被认可的专业,有着完整而又自成一体的文学观念和方法论,由于现阶段创意写作的文体类型研究尚存歧义,因此对创意写作叙事策略的耙梳亦交错混杂、众声喧哗。近10年以来,中国人民大学出版社牵头的规模浩大的创意写作书系,为国人呈现了一次异彩纷呈的创意写作研究资料的宏大盛宴,为早期创意写作的合理引进和推广做了很多贡献。但盛宴之后,中国学者们发现,“创意写作”这一诞生于美国的“舶来品”,来到中国后似乎有那么点儿“隔靴搔痒”“水土不服”。不仅如此,翻开我们译过来的庞大的创意写作书系就知道,其中更多篇幅用在创意写作的方法论描述上,如故事冲突、欲望、障碍、人物、共情、叙事弧线、三维建构、角色和行动元等具体叙事策略,是基于作者的写作经验积累和诸多理论模型的提示呈现,除这些碎片化又很具象的技巧累加之外,我们很难在一个更高层面来架构创意写作的叙事策略。但创意写作的真相并非如此,我们从近几年盛行的架空叙事、作者在场与隐身等叙事策略本身,亦能找到从虚构写作到非虚构写作的关联路径。

一、架空:从历史到环境进程中的叙事策略

自互联网在我国广泛使用以来,以网络新媒体为媒介的架空历史小说兴起发展成为最受关注的事情之一。毋容置疑,架空历史小说指对某个真实历史片段或时代进行虚构和加工的小说。实际上,关于“架空”一词的涵义,目前有两种较可信的解释。其一是“架空”一词来自于日本语,马季在《网络类型小说拓宽新世纪文学之路》中主张“架空”一词是来自于东洋的舶来语,可以理解为“虚构”“虚拟”“空想”以及“想象中的”等。日本享有“二十世纪架空历史小说最完美杰作”的《银河英雄传说》,于1988年获得了日本科幻文学大奖日本星云奖,《银河英雄传说》的剧情构架、人物设定、思想理念等一直都是国内架空历史小说创作的灵感来源。其二是“架空”之说自古就有,有人考证唐刘禹锡《答饶州元使君书》中“游言架空之徒”;吴承恩《西游记》第四十回中“莫要只管架空捣鬼,说谎哄人”;鲁迅在评《封神演义》讲“自写幻想,较之《水浒》固失之架空,方《西游》又逊其雄肆,固迄今未有以鼎足视之者也”[1],其意义除了凭空捏造或神怪离奇等明显贬义解读外,均还有失真、虚构、虚拟之意。从广义来看,架空历史小说是指对于某个历史时代、未来空间或者纯粹虚拟的时空进行改编或是虚构加工的小说。这种脱离了传统历史小说写实手法的叙事策略,可以挣脱现实束缚,带领读者领略亦真亦幻的新奇世界。

据粗略统计,我国目前已经发表的架空历史小说有两万六千部左右[2],我们很容易得出这样的结论:中国架空历史小说时代到来了!其渊源也很明确:二战结束以来,欧美和日本进入了一个架空历史小说创作的“黄金时代”,《魔戒三部曲》《哈利波特》《高城堡里的人》《冰与火之歌》《银河英雄传说》等作品,构成“西方奇幻叙事战”[3],形成一个又一个架空小说热浪,波及国内,架空小说热也是理所当然。

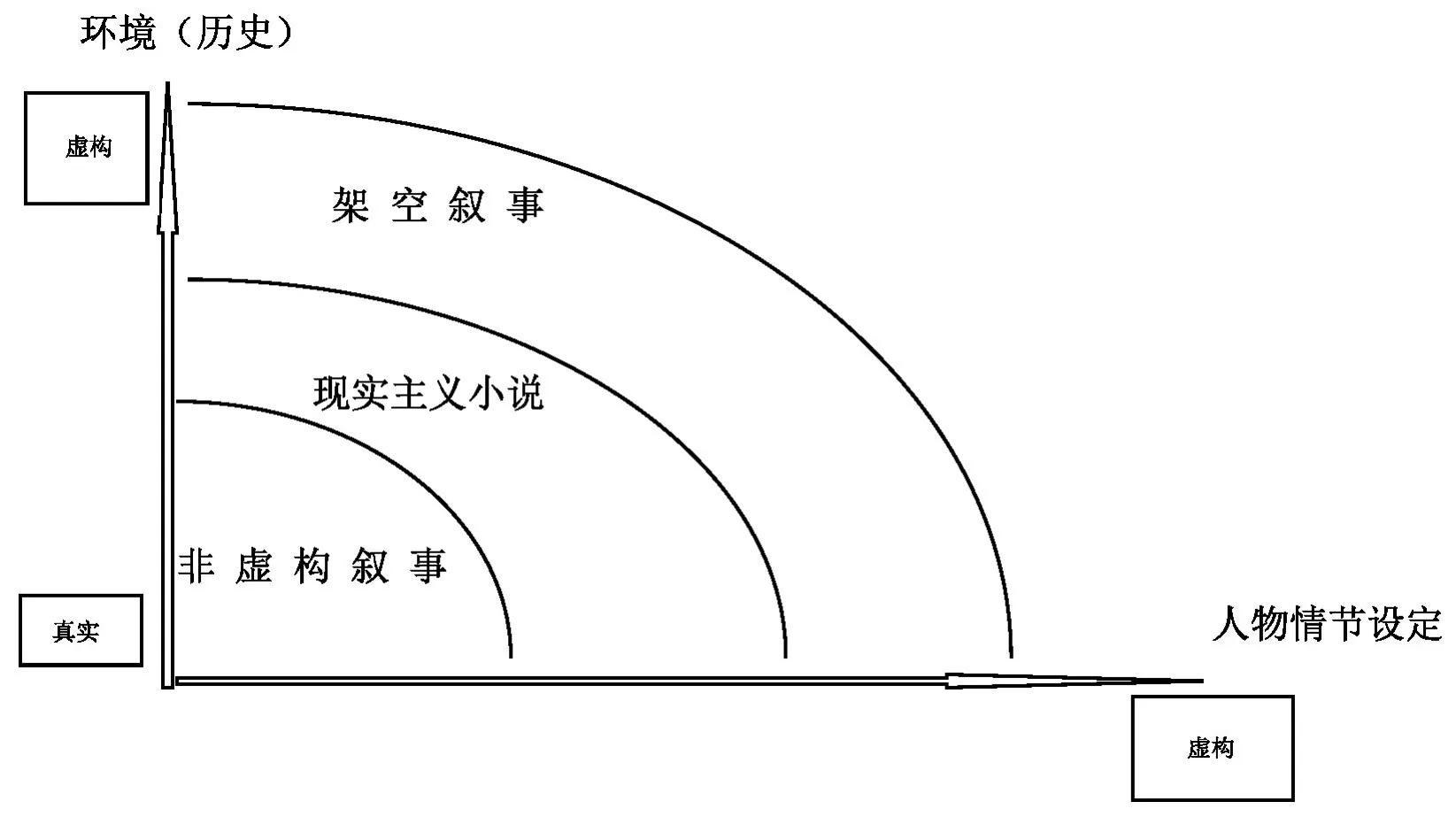

有一个现象很值得注意,架空小说从架空历史开始,慢慢终将落地为架空环境,这点有学者做过专门探讨,我们暂且屏蔽不谈,但架空叙事的虚构、虚拟、虚幻性恰恰是学界拿来划分文学文体的标尺。比如近年几被炒燃的虚构写作、非虚构写作的概念划分(当然,这是创意写作理论中的一个初级划分)就是很好的例子。也就是说环境(或历史)要素和人物情节设定是真实还是虚构,成为划分虚构写作和非虚构写作的一把标尺。如图1。

图1

从图1可以看出,两组变量可以将叙事作品划分为三类,即环境设定和人物情节均为真实的非虚构(当然,很多人认为新闻报道也具有以上特性,但我们谈的是文学,新闻文体不包括在内,后再描述)小说;环境设定较真实而人物情节虚构的现实主义小说(又称“现代书写典范”)和环境设定和人物情节均为虚构的架空小说,如武侠科幻奇幻言情等类型(架空历史、架空穿越、玄幻、科幻等)即本文中的架空叙事。也就是说,非虚构叙事、现实主义小说和架空叙事最根本的辨识点正是在于人物情节和环境是否虚构。至于这样划分的理论或实际意义,学界争议颇多,笔者感觉争论的价值不大就此忽略。但架空叙事和非虚构叙事分立现实主义小说两侧,成为一种文体意义上的召唤和映衬,也可以理解成文学同时奔向超写实与超虚构之两极,扩大了“文学的现实语境”,人们对写实与虚构的接受阈值大大提高[4]。与创作热潮相对应的是针对“架空”文学的大规模学术讨论也层出不穷。架空无疑是一种文学观念,更是一种叙事策略,而且是较为成功的一种是值得关注的叙事策略。

二、非虚构:从在场的缺席到隐身的在场

与新世纪以来现实主义小说市场日渐边缘化相比较,非虚构叙事和架空叙事却一路高歌势头迅猛,不容置疑地言说着一种现实价值的胜利。非虚构叙事和架空叙事隔“现实主义小说”默默相望,似乎走向了叙事的两个相反方向。尽管二者从故事人物情节、环境的完全真实跨到完全虚构,却同样圈粉无数。早期的创意写作主要有虚构和非虚构两种,非虚构虽基于“事实”,但并不拒绝文学性,它们力求借鉴文学叙事策略来增加叙事的可读性(这点和新闻文体似乎不同)。无论我们怎样理解和解构,非虚构都在讲述一个真实的故事,哪怕人们看故事就像看一部电影。尽管也有特写、近景、中景、远景、空镜头等,但是非虚构叙事的根必须牢牢扎进事件真实的土壤里。

至于“非虚构热”的原因,学者争议很多,比较认同的事件有:一是书籍和创作的影响,如那本著名的教科书般的存在《开始写吧!非虚构文学创作》,再有白俄罗斯阿列克谢耶维奇的《切尔诺贝利的回忆:核灾难口述史》获得诺贝尔文学奖。但这仅是一层表面浮尘,正如某研究者认为“非虚构的兴起是由于人们对现实主义的不满、对虚构意义的质疑”[5],最根本原因“在一定意义上,可以说当代社会比以往任何时期的社会都充满了各种变异感、复杂感、纷乱感和虚幻感——这些在以往艺术的虚构和想象的世界现在竟然成为了一种现实”。

不管争议如何喧闹,后现代作家杜鲁门·卡波特经过长达六年的调查取证,终于完成了纪实小说《冷血》,被认为是“非虚构”的开山之作,它集传统小说的想象力与新闻报道纪实于一体,开创了一种艺术新形式。我国的非虚构也如雨后春笋,甚至2010年,被誉为“国刊”的《人民文学》开辟了“非虚构”专栏,首登韩石山的《既贱且辱此一生》,之后又陆续刊发《梁庄》《中国,少了一味药》《词典:南方工业生产》《羊道》《瞻对:两百年的康巴传奇》等“非虚构”作品,国内期刊纷纷仿效,先后有《收获》《当代》《花城》《读库》开辟了与“非虚构”写作相关的专栏。网站更是一片热闹景象。非虚构文学在中国终于得以引人瞩目地出场。

当然,非虚构的最终目的是追求事件的真相,郑小琼的《女工记》中这样写道:为了呈现真实,她一直在“广深”线上往返奔波,东莞、广州、工业区、大城市、流水线、写字楼……她倾听女工心事,记录女工的个体命运,力求呈现底层女工真实生存状态。阿来创作《瞻对:一个两百年的康巴传奇》之前,收集整合了两百多年的历史资料。正如创意写作理论的引进者之一刁克利所说:“非虚构写作反映了作者对文学之真的坚守和现实主义情怀”,它的出现“既有时代的要求,也是文体自身演变的规律使然,更在于作者自觉求变的结果。”[6]60而这个问题一旦落地,就必然关联到另外一个概念:作者立场。这里面有两个追问:其一,作者身居何地?其二,谁是话语的主导者,体现了谁的视角和声音?

作者立场一直是创作的大问题,立场转移也是一个不以人的意志为转移的渐变过程。从传统“现实小说”作家立场的“在场的缺席”到现代派小说中彻底的缺席与退场,这固然是一个文学观念话题,同时也是一种叙事策略,一种方法论的话题。传统现实小说中“我”(作者立场)的叙事是一个现代事件和文化事件,是人本主义的社会思潮和主体论哲学思潮在美学上的反映与表征,在后来的“新历史小说”“新写实小说”“先锋写作”中,叙事人渐渐地从自叙立场朝旁观、陪衬、他叙和被叙的边缘性立场退却,选择远离意识形态中心的边缘性小人物做叙事人,不仅在叙事的形式上弱化了作者对文本的介入,而且在文本的意识形态上也进行了悄悄地置换和最终丧失,如刘恒《苍河白日梦》中在封建家庭做下人的百岁老人,苏童《妻妾成群》中的小妾颂莲,余华《活着》中九死一生、命运坎坷、从阔少到小民的倒霉蛋富贵等。这些叙述人身处边缘、民间、非主流,使他们作为叙述人的地位和价值被传统文本所轻视或遗漏。传统文本中叙述人批判与拯救的勇气消失了,取而代之的是迷蒙、混沌、散淡、灰暗的日常生活和低俗的生活趣味消解,实际上造成了叙述人在文本中的缺席与退场。至此,现代书写典范所确立起来的“理性主体”,在拉康视角意义上不过是一种“镜像的主体”,“书写主体”(话语主权者)只是先验理念的传声筒,“在场”也只是某种“虚假镜像”的“在场”,即所谓“在场”的缺席[7]97。

而非虚构叙事则恰恰相反,“非虚构书写”最为关键的是“书写主体”的现身与“在场”。它基于对文学之真的坚守和现实主义情怀,大都采用介入性的写作姿态。介入是非虚构文学通往真实的方法与路径,他们一方面通过现象学的方法进行“悬置”,力求抵达事件中的人物心灵和真相;另一方面,将自己投身于生活现场,用“在场”的方式去看见,获取最直接的生活经验。

“非虚构书写”所呈现的是“我所经验的当下的事实”,而“这个经验”即是写作者的个人经验,也是事件当事者的个人经验,非虚构的这种介入性的写作姿态,决定了作者的“在场”。“非虚构书写”的“在场”和现实小说的“在场”最大区别就在于体察和旁观。和旁观的确定性不同,体察是一种私人视角,是个体经验叙事,这就意味着他们可以以富有“洞察力”的公开的“偏见”,去戳穿现实表象的所谓“客观性”的权威神话。如阿列克谢耶维奇所言:“我越是深入地研究文献,越是深信文献并不存在。……我关心心灵的历程,而不是事实本身。”[8]

以此而论,“非虚构书写”确实不能被简单地看作是传统“纪实书写”的替代品,而应是一种全新的文学书写文类。比如,偶然一次买假药事件或一次群体事件,在“规范”的现实小说中是被固化成规约的美丑是非观,是确定好了的现实世界的语境呈现,但当这类事件以场景、口述实录、细节、心理动因,乃至人物际遇描述方式等“鲜活”的当下生存样态和我们相遇时,那种个人视角的经验叙事就有了意义,如《我不是药神》所引发的人们对于癌症“走私药品”的合理性问题的重新考量即是例证。

正因为非虚构叙事的在场完全不同于以往现实小说的在场,他们不可能也不屑于去现身说法、评头论足,去自己操纵故事发展。非虚构的在场一般呈现为两个阶段:前期现场在场,即作者置身于作品中以当事人讲述或事件发生的现场,去调查观察、访谈、聆听、记录、整理和写作,这时的在场是指文本发生地和当事人的在场;后期在场是进入作品后,作者一般会受主张“作者退场”,进行客观“显示”的叙事等思潮影响,往往又做出“哑巴”叙事的隐身姿态,作者仅仅是倾听者和见证者而绝不在文字里发声,目的就是“突出当事人的声音,最大限度的还原真实,最大限度的留给读者和观众可以填充的空白”[6]61,这种隐身只是在场的技巧性隐身,是个人视角下个人经验最大展现。“非虚构书写”不单单只是为了呈现其所记录的“事件”,更重要的是,在这一“书写”过程中,一个“非虚构”的本真的“自我主体”得到了一次真正“在场”的呈现。

但无论如何,“作者退场”只是个策略问题,作者无法在根本上从文本世界中脱身。他介入场景、故事和人物世界,只是作者在场的方式,或者说作者介入的方式不同而已,所有的隐身只不过是一次次隐身的在场。非虚构的在场和隐身的在场都是一种值得肯定的叙事策略和写作方法。

三、创意写作叙事策略聚焦:架空、在场和隐身的在场

按照这个思路一路耙梳过来,无论架空叙事还是“非虚构书写”都不是单纯的对于传统“纪实书写”形式上的反叛,更不是书写技术层面上形式技法的“丢弃”。大而言之,“架空叙事”“非虚构书写”其实是对“现代书写典范”的一次挑战和扬弃,如图2所示。

图2

如图2所示,如果我们把环境、人物和情节的坐标扇面合并成轴,再和作者立场组合成另一个坐标系,我们会看到一个奇妙的现象,人类所有的写作形式居然都出现在这个坐标系上!泾渭分明地呈现出来:纵轴的左面呈现的是“现代典范书写”的完整性、合于逻辑的推导及其严密的叙事结构定式,因为在几乎所有事件或现象背后,都有着合于逻辑的所谓解决之道[7]102,这是由理性所规约的“因果链”。正是这一“因果链”保证了秩序,而秩序赋予了“现代书写典范”的价值判断(从文本规约到是非善恶约定)。而在纵轴右面,我们看到了已被后现代性解构了的现实生活和表达方式,是被理智化社会构想所遮蔽的差异性与多样性,传统形态的新闻纪实报道或现代小说中所呈现的只是同质化的“事实”的“类别”表象。这些表象在多重因素交织影响下永远“无可确定”。因此,取而代之的便是后现代派书写和“非虚构书写”的碎片化记录、漫无边际的呓语、突如其来的中断,乃至隐身或完全出乎意料的偶然介入。

而作者之所以在立场上选择隐身或不介入,在叙事方式上选择的控制叙述人视角的方法(无论虚构或者真实人物,这在现代后现代派写作和非虚构写作中都适用),作者退居幕后以“隐含作者”的身份对文本进行隐蔽的操纵与评价,也是情势使然[9]。约翰·霍洛韦尔曾指出:“小说是十九世纪的现象,它的生命联系着传统阶级结构的崩溃。现在,阶级结构永久地流动着……已经没有小说存在的位置。”[10]如果现实主义主张“所见即所是”,那么,后现代写作和非虚构就是“所见仅为自身所见之所见”[11]。因此,所谓的隐身只是作者的叙事技巧和策略问题,隐身当然也永远是隐身的在场。在这个层面上来讲,架空叙事,在场和隐身的在场仅仅是作者为了适应这一文学变故所采用的叙事策略而已。