重力剖面反演莱阳南凹陷深度

董健

(山东省地质调查院,山东省土地质量地球化学与污染防治工程技术研究中心,山东 济南 250013)

莱阳南凹陷属于莱阳盆地的一部分,很多学者在此区域开展过不同程度的地质勘查工作,取得了丰富的地质成果,对凹陷的沉积演化过程有了相对一致的认识,但是对该区中生界沉积厚度有着不同的介绍[1-6]。重力测量作为受外界干扰最小的一种地球物理勘探方法,数据采集质量可靠,在地壳深部构造研究、覆盖区的地质填图、基底起伏形态分析等方面发挥了其优势,取得了不少科技成果[7-20]。该文以“山东1∶5万夏甸、河头店、日庄、莱阳市幅区域地质综合调查”项目为依托,以区内地层岩性密度资料为基础对重力剖面进行正反演拟合计算,推断莱阳南凹陷深度,然后用可控源音频大地电磁测深(CSAMT)剖面进行验证,从重、电角度解释莱阳南凹陷的中生界沉积厚度。

1 地质概况

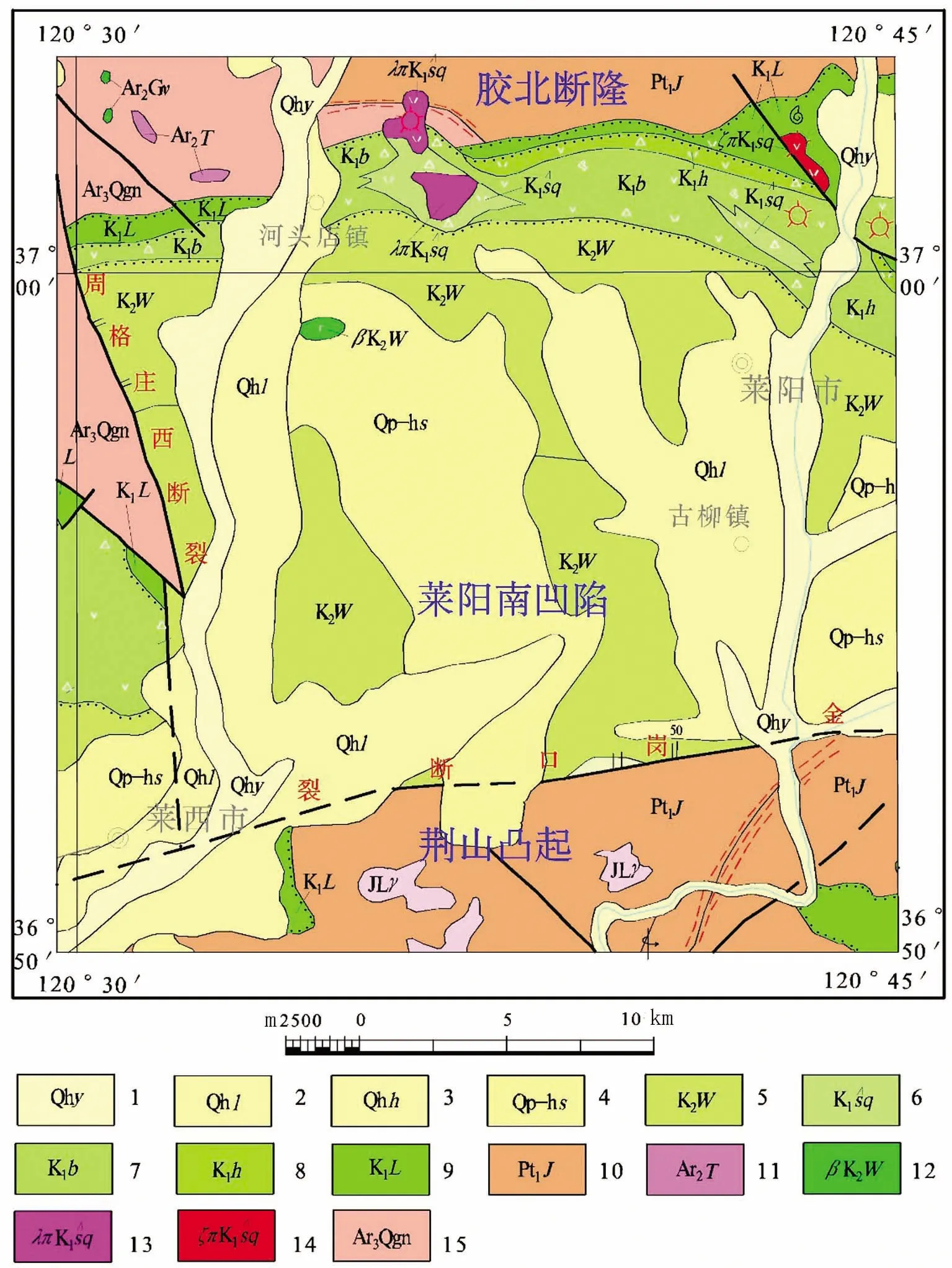

莱阳南凹陷位于山东省莱阳地区,南侧以金岗口断裂为界与荆山凸起相接,北侧以角度不整合面与胶北断隆相接,西侧边界为周格庄西断裂,向东出调查区,区内地层简单(图1)。凹陷内部被白垩纪地层所覆盖,为一套陆相沉积地层,从下到上依次为莱阳群、青山群、王氏群(1)山东省地质调查院,山东1∶5万莱阳市、万第、姜山、行村幅区域地质调查报告,2010年。。

1—沂河组;2—临沂组;3—黑土湖组;4—山前组;5—王氏群;6—石前庄组;7—八亩地组;8—后夼组;9—莱阳群;10—荆山群;11—唐家庄岩群;12—王氏期潜玄武岩;13—石前庄期潜流纹斑岩;14—石前庄期潜英安斑岩;15—栖霞片麻岩套图1 测区地质简图(2)山东省地质调查院,山东1∶5万莱阳市、万第、姜山、行村幅区域地质调查报告,2010年。

莱阳群为一套河湖相沉积的陆缘碎屑岩建造,下部为止凤庄组岩性为灰紫色、灰绿色砂砾岩、砾岩夹紫色泥质粉砂岩的洪积扇相的粗碎屑岩建造;中下部为水南组灰绿色泥质粉砂岩、页岩夹微晶灰岩的湖相沉积的细碎屑岩沉积建造;上部为龙旺庄组岩性为湖前三角洲相的泥质粉砂岩、长石砂岩;顶部为曲格庄组,具有典型的河流相沉积的二元结构,岩性为砂砾岩、砂岩、泥质粉砂岩。青山群是火山喷发形成的一套火山岩系,主要岩性为中酸性及中—基性火山岩夹火山-沉积相的砂岩、砂砾岩等。王氏群为陆源碎屑沉积建造,由早期山麓冲积的砂砾岩、砾岩(林家庄组)—中期浅湖相沉积的杂色泥质粉砂岩、细砂岩、泥岩(辛格庄组)—晚期泛滥盆地沉积的砂砾石岩、泥质粉砂岩(红土崖组)—末期的的河流相沉积的含砾中粗粒长石砂岩、含砾泥质粉砂岩及

紫红色粉砂岩(金岗口组)组合而成。

凹陷南北侧出露古元古代荆山群变质岩地层,西北侧出露栖霞超单元片麻岩套,基底为元古代的变质岩系。

2 地球物理特征

2.1 岩石物性

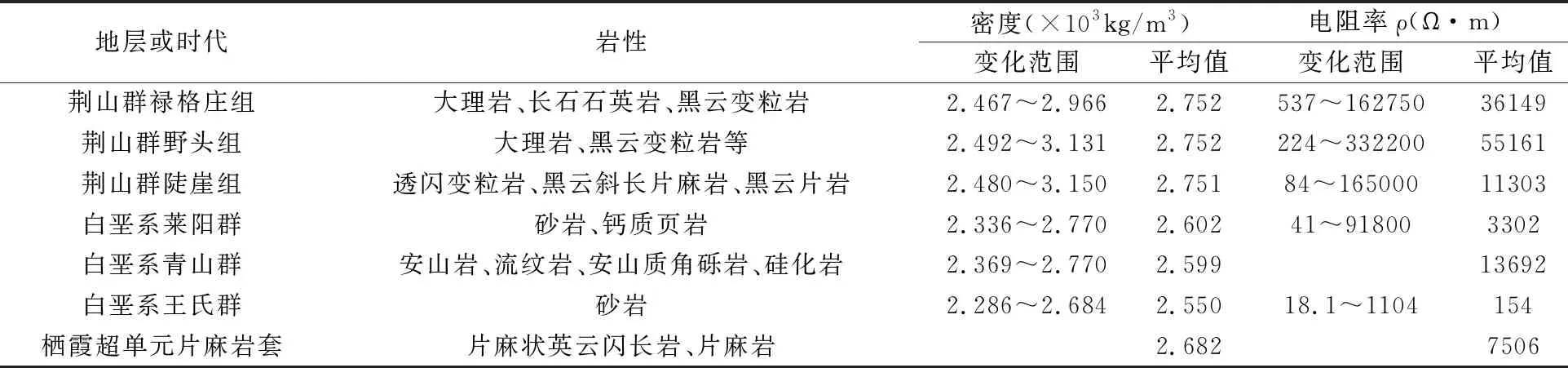

表1统计了该区地层的密度、电阻率参数,岩石的物性资料是进行正反演计算的基础,也是利用重、电数据资料划分地层并进行解释的前提。

从该表可以看出:白垩系与荆山群之间存在约0.18~0.23(单位:×103kg/m3,下同)的密度差,当其相互接触时,可形成明显的密度界面,在重力场上会有明显的反映,形成重力低和重力高异常;区内自上而下大致可划分为三大电性层,上部为第四系的黏土和白垩纪王氏群粉砂岩、泥岩等相对低阻电性层,平均电阻率100Ω·m左右,中部为白垩纪青山群火山角砾岩、凝灰岩和莱阳群砂砾岩等组合而成的相对中阻电性层,平均电阻率在几千Ω·m,下部古元古代荆山群黑云变粒岩、斜长角闪岩等变质岩一般呈相对高阻电性特征,电阻率达数万Ω·m。这种客观存在的密度、电阻率差异,为开展重力勘探、电法勘探提供了地球物理前提。

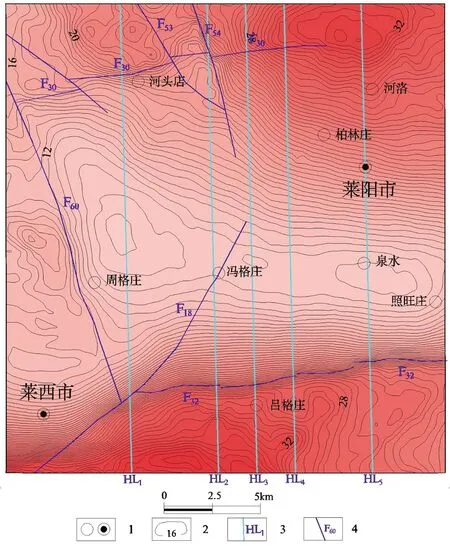

2.2 重力场特征

图2为测区布格重力异常图,可以看出:莱阳南凹陷反映为西宽东窄的重力低值闭合异常区,整体呈近EW向展布;该低值区形态开阔,区内有3个低值异常中心,东边两个强度相当,封闭成长轴为近EW向的椭圆状,西边重力低异常强度较大,受周格庄西断裂围限影响,呈NNW向分布,异常中心封闭成近平行四边形;布格重力低值中心对应沉积中心,从等值线圈闭的低值范围看,周格庄东北中生界凹陷范围最大。

3 重力剖面反演

3.1 重力剖面推断解释

为了查明莱阳南凹陷的空间分布形态,穿过布格重力异常中心及周围布设了五条重磁剖面加以控制,编号从西到东依次为HL1~HL5(图2),剖面长度均为25km。利用RGIS2014软件依据表1统计的物性参数,采用二度半体模型模拟地下地质结构,用模型引起的重力理论异常与实测异常相比较,通过逐步修改地质-数学模型,使理论异常与实测异常相拟合来实现,以求得地下地质体的几何形态。结合地质资料不断修改地质模型,达到正演异常与实测重力异常的最佳拟合,这样就完成了对重力剖面数据的2.5D正反演计算,推测地下地质体的产状、形态,以对莱阳南凹陷的基底形态做详细分析。

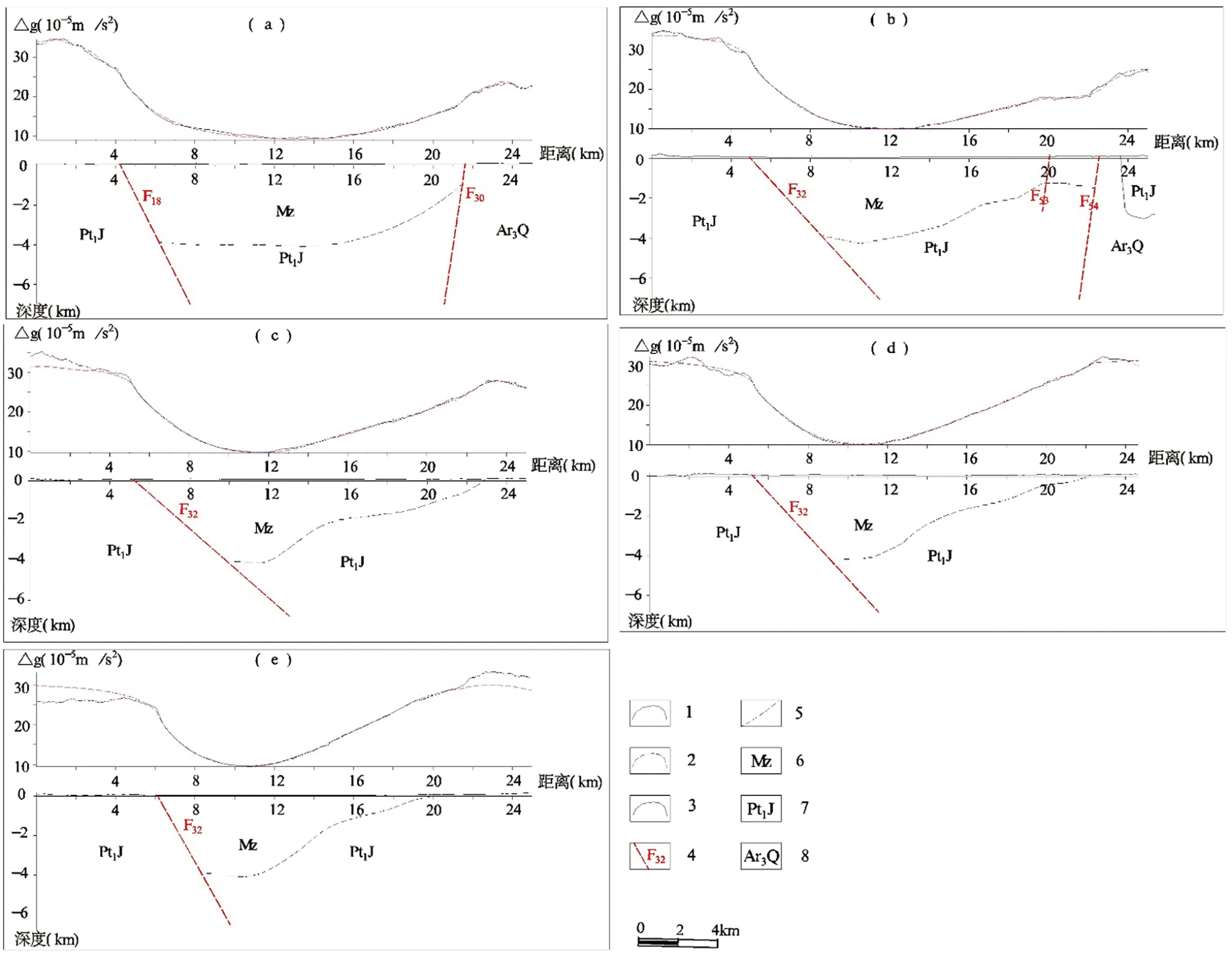

将荆山群平均密度取2.75,中生界平均密度取2.55,栖霞超单元平均密度取2.68,对五条剖面分别进行了正演拟合计算,拟合后重力理论计算曲线与实测曲线基本重合(图3)。图3a~3e上部为布格重力异常曲线拟合结果,下部为推断地质剖面。

图3中a~e分别对应HL1~HL5剖面。从△g曲线特征看,剖面均反映为中间低两头高的曲线形态,重力低反映了中生界凹陷,南部重力高反映了荆山群凸起。HL1剖面曲线底部延伸较宽,几乎为直线段,反映了中生界凹陷最深处南北延伸较大;北部重力高反映了栖霞超单元,与中生界地层以断裂(F30)形式接触,倾角82°左右;南部与荆山群地层以断裂(F18)形式相交,倾角69°左右。HL2剖面曲线底部有所变窄,拐点渐渐出现,反映了中生界凹陷最深处南北延伸缩小;曲线在20~22km段走平,推测两端有断裂(F53,F54)存在,倾角82°左右,该段为矩形凹陷;北部重力高为荆山群和栖霞超单元共同的反映;南部边界为F32(金岗口)断裂,倾角50°左右。HL3~HL5剖面底部出现拐点,几乎呈“√”形展布,反映了中生界凹陷最深处南北延伸已变得很小;北侧曲线平缓上升,推测为向S倾的平缓的不整合界面,倾角为20°~10°,由西向东逐渐减小;北部的重力高均反映了荆山群凸起;南部边界为F32(金岗口)断裂,总体走向85°,断面N倾,倾角50°~60°左右,由西向东角度增加。

表1 测区地层岩石密度、电阻率参数统计

1—居民地;2—布格重力异常等值线及标注(10-5m/s2);3—重力剖面;4—推断断裂图2 测区布格重力异常图

1—实测重力异常曲线;2—拟合重力异常曲线;3—地形线;4—推断断裂;5—推断地层界线;6—中生代地层;7—荆山群;8—栖霞超单元图3 重力剖面推断解释成果图

3.2 莱阳南凹陷三维空间分布形态推断解释

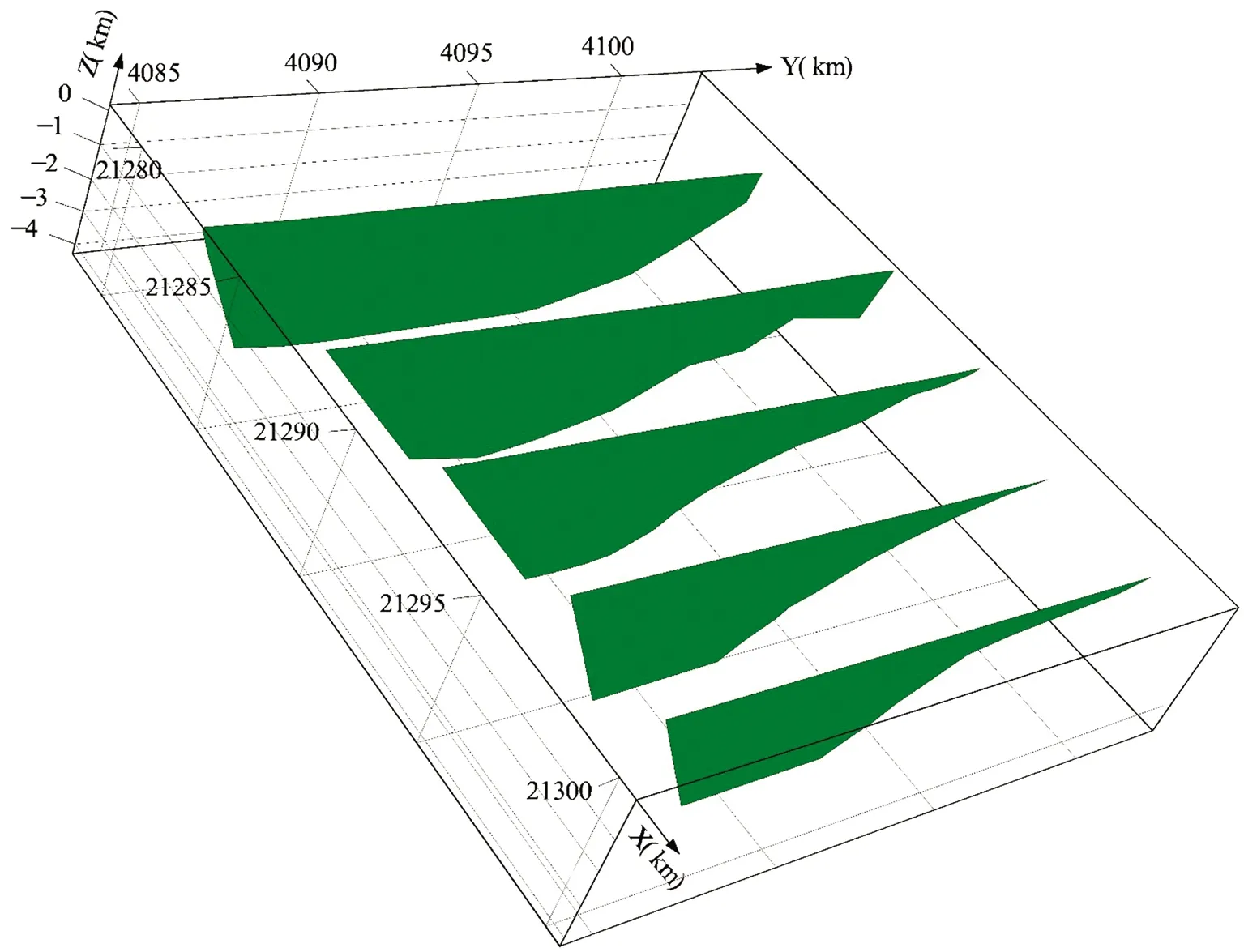

根据HL1~HL5剖面的正演计算模型,结合布格重力异常图,对莱阳盆地三维空间分布形态做了大致推断,见图4(前视图定义为由南往北方向)。综合分析得出:莱阳盆地为一南厚北薄,西厚东薄的中生界凹陷,覆盖于元古代老地层之上,盆地内中生界最大厚度在4km左右,西部周格庄地区南北凹陷范围最大,并且整体凹陷最深,盆底南北延伸达8km以上;凹陷南部中生界厚度基本一致,往北逐渐变薄,而且越往东变薄的速率越快,从冯格庄往东盆底南北延伸距离减少至3km左右,到东部泉水地区凹陷深度变得很浅,其北部出露的中生界只是覆盖于元古代地层之上的薄层(图5)。

图4 莱阳南凹陷三维空间分布形态图(a—前视图;b—后视图;c—左视图;d—右视图)

图5 莱阳南凹陷三维切片图

4 CSAMT剖面验证

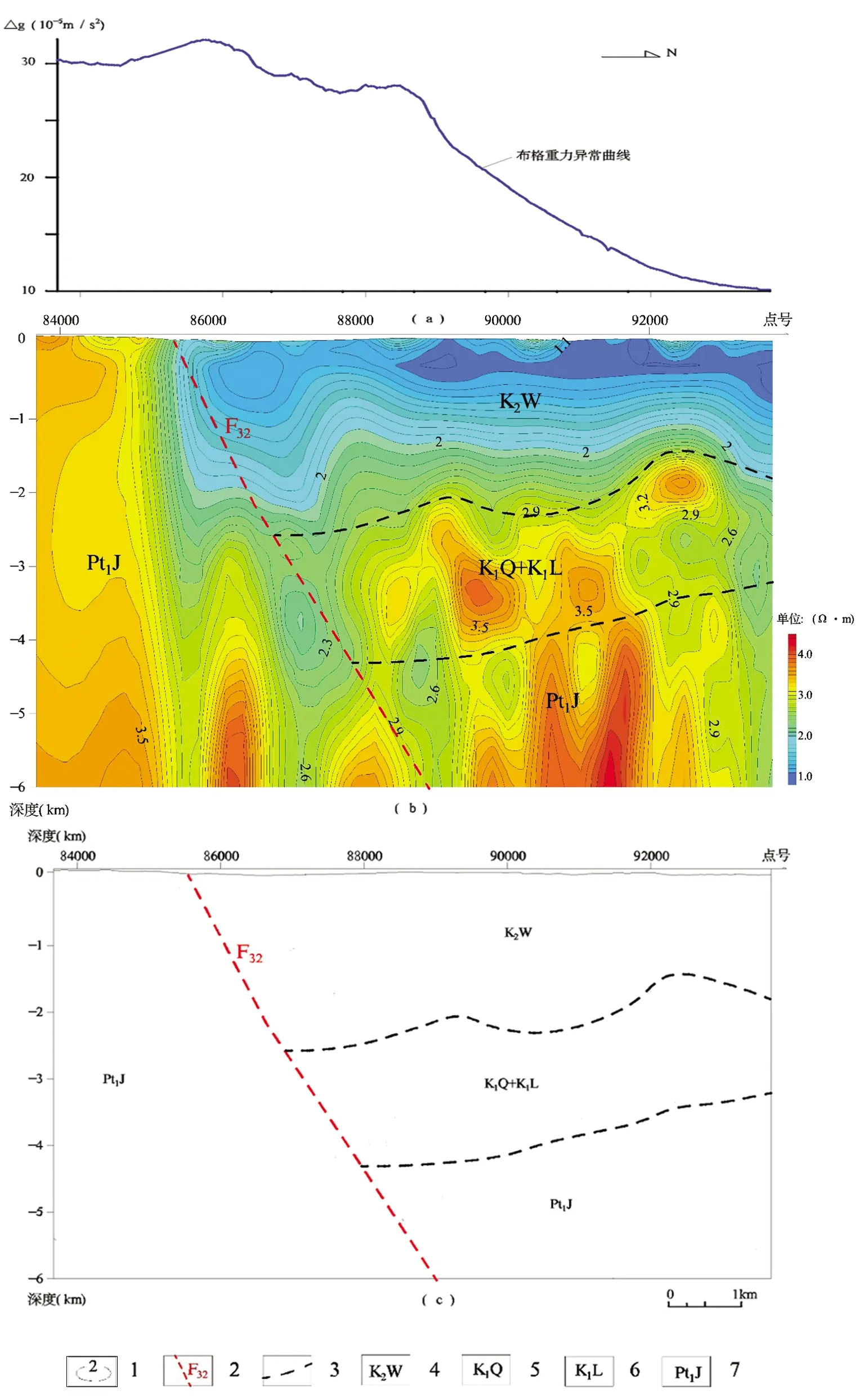

根据当地地形、地质条件,选取HL4剖面南部10km长度做了可控源音频大地电磁测深(CSAMT)测量工作,其起始点位置对应HL4重磁剖面上的3.675km处,该剖面的CSAMT视电阻率反演断面图见图6。

1—视电阻率等值线及标注;2—推断断裂及编号;3—推断地层界线;4—白垩纪王氏群;5—白垩纪青山群;6—白垩纪莱阳群;7—荆山群图6 HL4综合剖面图(a.布格重力异常曲线;b.CSAMT视电阻率断面图;c.推断地质剖面)

由图6可以看出:剖面横向上呈现南高北低的电性特征,符合实际地质情况,即83675~85600号点之间为“块状体”高阻电性特征,视电阻率值一般大于1000Ω·m,对应着区内荆山群变质岩地层,岩性以黑云变粒岩、斜长角闪岩为主;85600~93675号点之间标高-2600m以浅区域呈相对低阻电性特征,视电阻率值一般小于500Ω·m,视电阻率等值线稀疏宽缓,对应着区内白垩系王氏群地层,岩性以砂岩、砂砾岩、泥岩为主;85600~93675号点之间标高-2600m至标高-4200m深部范围内呈相对中高阻电性特征,视电阻率值一般大于500Ω·m,且与上部低阻电性层之间存在明显的等值线梯级带,结合区内地质资料及其电性特征,推断该中高阻电性层为白垩纪青山群、莱阳群地层,青山群地层为高阻电性层,与上覆地层之间存在明显的电性差异,可作为电性标志层,而下部的莱阳群地层为相对低阻电性层,因此,垂向上电性层存在间断现象;85600~93675号点之间标高-4200m至标高-6000m深部范围内呈相对高阻电性特征,且该电性层视电阻率值普遍大于1000Ω·m,结合区内地质资料及其电性特征,推断该电性层为荆山群变质岩地层,与上覆地层之间呈角度不整合接触。

综上所述,CSAMT剖面视电阻率反演断面显现出很好的分层性,中生界最大沉积厚度在4300m左右,与重力剖面推断解释结果基本一致。从而也以电性的角度验证了重力剖面解释推断的有效性。

5 结论

随着社会的发展,工业化程度不断提高,外部干扰因素越来越多,对地球物理勘探工作提出了更高的要求,尤其在东部发达地区,多种传统的物探方法数据采集比较困难,有时候甚至无法完成既定的目的任务。重力测量作为一种受外界干扰较小的地球物理勘探方法,有其独特的优越性,在覆盖区的地质填图中应受到足够的重视。

该文运用重力剖面反演莱阳南凹陷沉积厚度,数据质量可靠,可为该区地质填图工作提供一定的依据。