基于胃消化动态模型的枯草芽孢杆菌对大豆蛋白-磷脂复合乳液的影响

刘 雪,管军军,朱 浩,冀旭阳,郑建樟,路新

河南工业大学 生物工程学院,河南 郑州 450001

目前,大豆分离蛋白(Soy protein isolate,SPI)因蛋白含量极高而应用十分广泛,其营养价值丰富,含多种氨基酸,是一种优质的植物水溶性蛋白。大豆分离蛋白的组成和结构决定了其功能特性,它的乳化特性在食品加工方面得到了很好的应用,除此之外它还具有良好的发泡性、溶解性和凝胶性[1]。大豆分离蛋白有亲水和亲油两种基团,这两种基团可以吸附在油-水界面,阻止油滴或者是水滴相互聚集,通过降低油-水界面的表面张力而形成稳定的乳状液,是良好的表面活性剂。另外,有研究表明,在乳液中添加磷脂可以增加大豆分离蛋白的热稳定性[2]。磷脂作为一种两性表面活性剂,其疏水区和片层结构能够与蛋白质分子的疏水区相互作用,对蛋白的表面结构和电荷分布产生影响,降低乳液界面张力,增强乳液稳定性能[3]。因此,大豆蛋白-磷脂复合乳液作为稳定载体得到了很好的应用,且成分简单、易于分析。

枯草芽孢杆菌是目前应用较广泛的益生菌之一,可在很极端的条件下复苏繁殖。枯草芽孢杆菌在胃肠道中复苏增殖的过程中会利用机体蛋白和碳水化合物来完成自身生长繁殖,但其代谢产物如蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶等可降解食物中复杂的营养物质,从而提高机体消化率[4-5]。另外,枯草芽孢杆菌还可通过营养调控来改善肠道功能、维持肠道健康, 对动物产生一系列的益生作用[6]。因此,枯草芽孢杆菌被广泛应用于各个领域,尤其是食品工业,但其对营养成分的具体作用机制仍比较模糊,还有待研究。

由于动物试验成本太高,试验结果受到动物个体差异等因素的影响,所以通过体外模拟口腔、胃消化过程来进行大豆蛋白磷脂-复合乳液的消化试验。胃肠消化过程是一个动态的过程,既有化学作用也有物理作用,通过模拟胃的温度、胃的蠕动和胃液的分泌时间等研究乳液在消化过程中结构的变化[7]。动态消化模型技术已经广泛应用于食品健康和营养的研究中,对食品工业的发展具有重要意义[8]。

本试验以大豆蛋白-磷脂复合乳液为研究对象,探讨了枯草芽孢杆菌在胃消化过程中对其稳定性的影响,对促进益生菌和大豆蛋白-磷脂复合乳液的应用等方面具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

黄豆:郑州丹尼斯超市;大豆油(金龙鱼精炼一级):益海嘉里食品营销有限公司;粉末磷脂(丙酮不溶物含量≥98%):郑州四维科技有限公司;α-淀粉酶:盈芯生物科技(上海)有限公司;胃蛋白酶:活性 10 000 NFU/mg,生工生物工程(上海)股份有限公司;枯草芽孢杆菌BS-GA15:润盈生物工程(上海)有限公司;磷酸二氢钾(≥99.5%)、氯化镁(≥98%)等:分析纯,天津市科密欧化学试剂有限公司。

1.2 主要仪器与设备

ZS90型纳米粒度及Zeta 电位分析仪:英国马尔文仪器有限公司;FA25 高剪切分散乳化机:德国FLUKO 公司;HH-4型恒温水浴锅:河南智城科技发展有限公司;722 N可见分光光度计:上海精科实业有限公司;BH200生物显微镜:舜宇光学科技集团有限公司;DSX-30 L型高压蒸汽灭菌器:上海申安医疗器械厂。

1.3 试验方法

1.3.1 大豆分离蛋白(SPI)的制备

参考文献[9-10]的方法,略作修改。精选大豆粉碎后过60目筛得大豆粉,于索氏抽提仪中用石油醚脱脂。所得脱脂豆粉与蒸馏水(1∶10)混合置于磁力搅拌器中室温下搅拌1 h,之后用2 mol/L NaOH调节pH值到8.0,将所得溶液置于60 ℃水浴中继续搅拌1 h,加速其溶解。然后离心(5 000 r/min)30 min,取上清液后用2 mol/L HCl调节pH值至4.8后4 ℃冷藏过夜。次日继续离心(5 000 r/min)30 min,取下层沉淀冷冻干燥,可得酸性SPI,将所得SPI置于干燥器中保存备用。

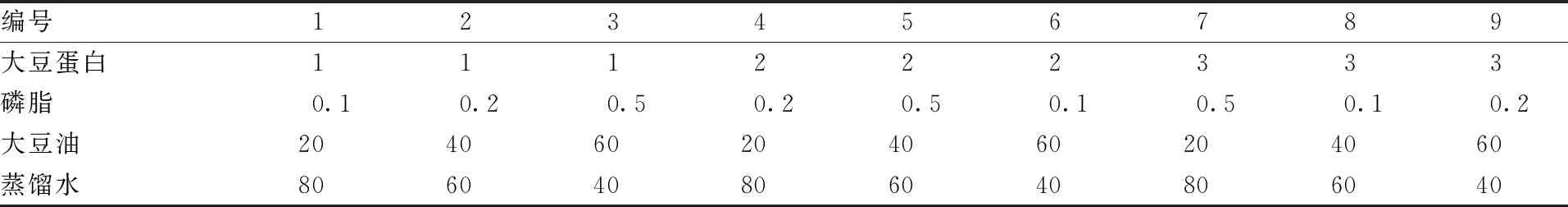

1.3.2 大豆蛋白-磷脂复合乳液体系的构建及制备方法

参考江连洲等[11-12]的研究结果,设计正交试验来确定较稳定的乳液体系,利用浊度法衡量乳状液的稳定状态。取一定量的蛋白溶于蒸馏水中,用NaOH(2 mol/L)调节pH值到7.0,高速剪切分散乳化机(21 000 r/min)乳化60 s。称适量磷脂加热溶解于大豆油中,乳化60 s。然后将二者混合,再乳化120 s可得大豆蛋白-磷脂复合乳液。将制备好的乳状液迅速倒入已编号的10 mL试管(表1)中,静置24 h。另外,在瓶底取20 μL乳状液于试管中,用10 mL 0.1%SDS溶液稀释混匀, 在500 nm处测定稀释液的吸光度A0,静置30 min后测得吸光度为A30,参照Pearce等[13]的方法,乳化稳定指数(Emulsification stability index,ESI)表示为:

表1 不同编号的大豆蛋白-磷脂复合乳液中的各成分配比

1.3.3 枯草芽孢杆菌菌液的制备

将实验室自制的枯草芽孢杆菌菌粉在牛肉膏蛋白胨培养液[14](0.5 g牛肉膏、1 g蛋白胨、0.5 g NaCl)中培养24 h后用平板涂布法进行纯化,将纯化的单一菌落取出,液体培养12 h后低温保存备用。此时活菌数约4×107CFU/mL。

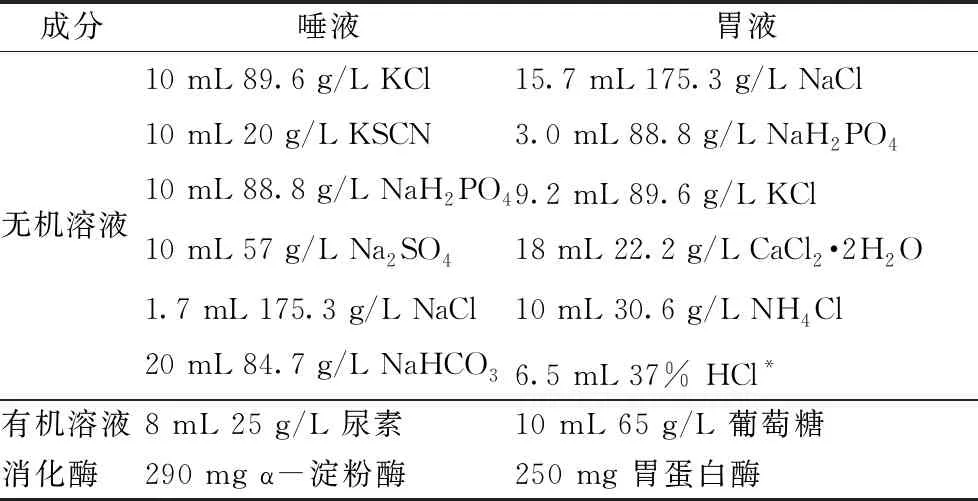

1.3.4 胃液和唾液的制备

按照文献[15-16]配制唾液和胃液。唾液和胃液的配方见表2,按照配方将各物质(唾液淀粉酶和胃蛋白酶使用前加入)加入500 mL容量瓶中,加入蒸馏水定容,作为母液备用。

表2 唾液和胃液的各成分及浓度

注:*表示用HCl将胃液pH值调至2。

1.3.5 模拟胃动态消化模型的建立

参考文献[16-17]建立胃动态消化模型。取100 mL乳液和7 mL枯草芽孢杆菌液加到锥形瓶中混匀[18]。再在混合好的溶液里加入100 mL含淀粉酶的唾液,37 ℃搅拌5 min来模拟乳液在口腔中的消化。用输液器模拟胃液的连续分泌,称取0.05 g胃蛋白酶加到200 mL胃液母液中,混匀后装入输液瓶,调置输液管滴速为1.7 mL/min,用水浴振荡的方式模拟胃的运动,转速为60 r/min,持续转动4 h。取样时,为消除胃液稀释带来的误差,要保证各时间点取样的大豆蛋白含量相同,在每次取样后立即进行相关指标的测定,试验重复3次。

1.3.6 显微观察

取样后立即吸取20 μL样品均匀涂于两张载玻片上,一张直接在显微镜下用16×40倍镜观察乳液形态并拍照。另一张烘干固定枯草芽孢杆菌,用革兰染色法对其染色后在显微镜下观察形态及分布。

1.3.7 乳液浊度的测量

取出的样品用0.1% SDS稀释不同的倍数以保证吸光度的数值在0.2~0.8之间。在500 nm波长处用紫外分光光度计测量样品的吸光度A,浊度表示为[19]:

式中:A为吸光度;V为稀释倍数;I为光误差1 cm。

1.3.8 粒径和 Zeta电位的测量

参考Chanamai等[20]的方法,稍作改动。按时间点取样后用蒸馏水稀释500倍,取适量稀释液于样品槽中,将仪器测定温度设置为25 ℃。粒径的乳液相对折射率设置为1.095(大豆油(1.456)与水相(1.33)的折射率之比)。单个样品的粒径与电位的测量次数为3次,取3次测量结果的平均值。

1.3.9 活菌数的测定

在加菌的试验中每隔1 h取一次样,参照王斌等[21]的方法,准备7个装有9 mL无菌水的试管,取1 mL乳液放入第一支试管中,之后分梯度稀释,取1 mL 10-5、10-6、10-7梯度的稀释液在牛肉膏蛋白胨固体培养基中进行平板涂布,37 ℃下培养48 h后计数。

1.3.10 数据分析

每组试验重复3次,试验所得的数据先用Excel进行初步整理,然后用SAS软件进行单因素和多因素方差分析,P<0.05为差异显著,用Origin9.1软件作图。

2 结果与讨论

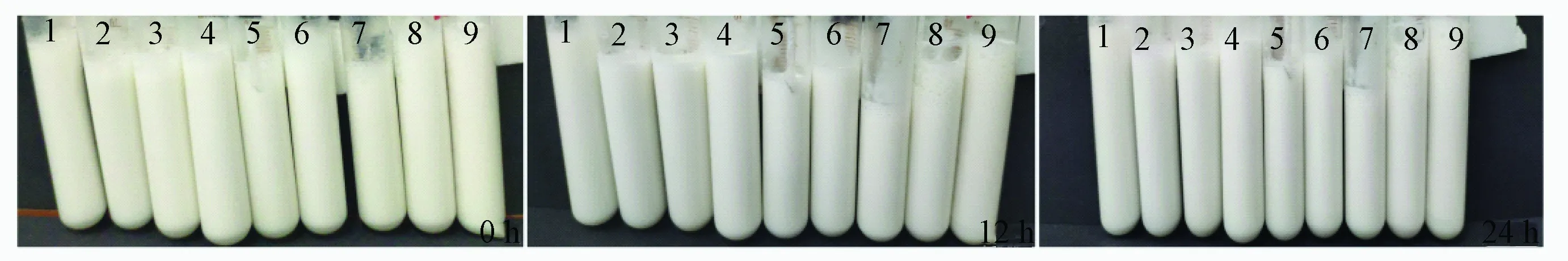

2.1 O/W型和W/O型大豆蛋白-磷脂复合乳液体系的确定

由图1可以看出,各浓度乳液经24 h静置,外观没有发现严重的破乳现象,可根据图2乳化稳定指数(ESI)进一步分析。图2显示,4号O/W型和6号W/O型乳液的ESI值较高,分别为97.57%和96.66%,说明乳液稳定性较好,可满足试验要求。由表1可知,4号乳液含1.96%蛋白,0.20%磷脂,19.57%大豆油,属于O/W型乳液,6号乳液含1.96%、0.10%磷脂、58.77%大豆油,属于W/O型乳液。

图1 不同浓度的大豆蛋白-磷脂复合乳液随时间变化的外观

图2 不同浓度的大豆蛋白-磷脂复合乳液的乳化稳定指数

2.2 乳液的浊度分析

由图3A可以看出,随着消化时间的延长,不加菌O/W型乳液的浊度从161.412±8.650降到24.623±2.263,而加菌乳液的浊度从160.249±9.546降到10.102±0.141,两者均在30~120 min急剧降低(P<0.05),且都在120 min后趋于稳定。随着胃液的不断增加,胃蛋白酶含量升高,乳液pH值降低,30 min后胃蛋白酶对乳液作用增强,降解了大量的大豆蛋白,严重破乳,油滴聚集上浮,浊度降低。Somruedee等[22]的研究显示,酶解之后的蛋白降解为小肽,疏水性基团被破坏,不能像大分子量的蛋白一样降低油-水界面的表面张力。由图3B可以看出,W/O型不加菌乳液的浊度在10 min内从784.525±34.654上升到1 068.745±54.832,之后显著降低至53.916±4.832,而加菌乳液浊度在5 min内达到峰值,从776.247±5.348上升到975.831±60.952,之后降至29.453±1.128。根据付笑飞等[23]的研究结果,W/O型大豆蛋白磷脂复合乳液在酶解过程中有二次乳化的现象,即从W/O型转化为O/W型的过程。W/O型乳液前期浊度升高,也可能是因加唾液而破乳上浮的油滴发生了二次乳化。经统计学分析,加菌对于乳液变化影响更显著(P<0.01),由图3可知,加菌之后,O/W型和W/O型乳液的整体浊度比不加菌的低,且在W/O乳液的反应中二次乳化和剧烈破乳的时间点提前,说明枯草芽孢杆菌可能与胃蛋白酶相互作用,促进了乳液破乳。

注:小写字母表示不同消化时间点间的差异性,图4、图7、图8同。

2.3 平均粒径及显微观察分析

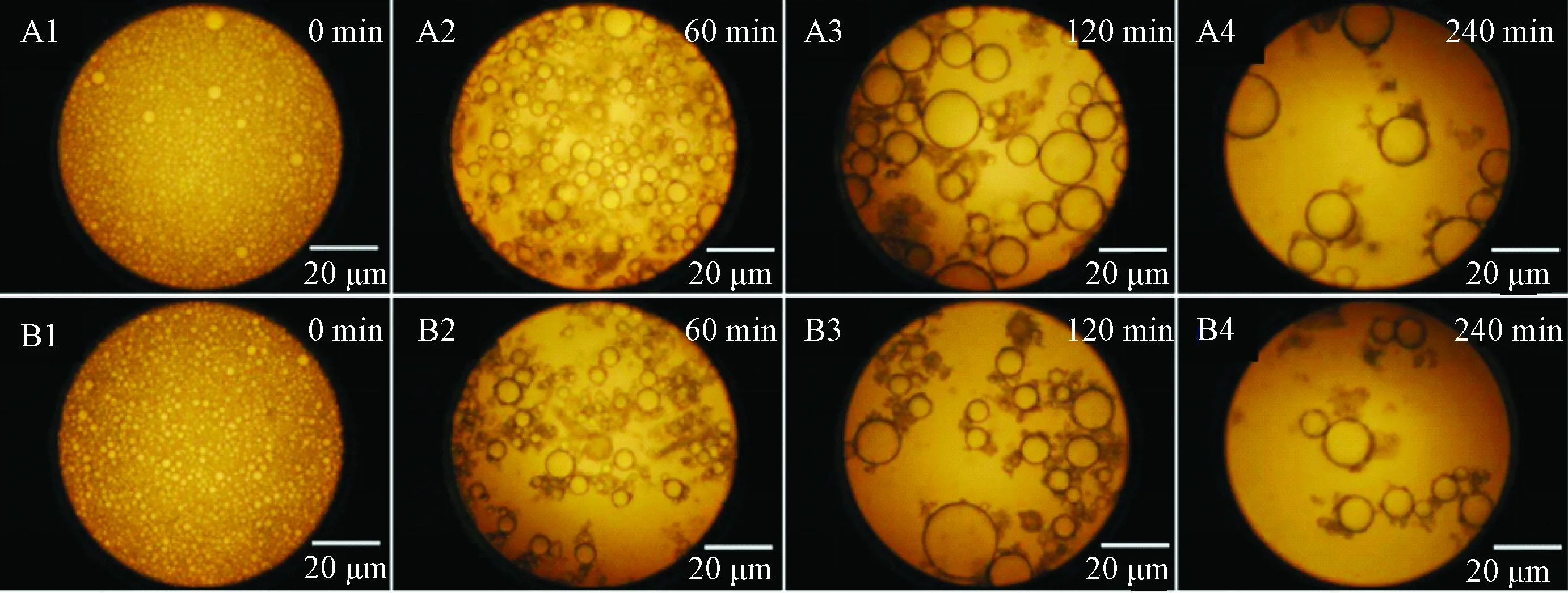

大豆蛋白-磷脂复合乳液在消化过程中会出现分离、聚合、聚集等现象,粒径是用来衡量液滴的聚集程度[24]。图4反映的是乳液在不同消化时间点的平均粒径,结合图5、图6乳液的油滴形态图进行分析。由图4A可以看出,O/W型乳液的平均粒径随消化时间延长逐渐增加后趋于平稳,不加菌乳液从(628.87±11.85) nm增加到(2 030.67±84.72) nm,而加菌乳液从(519.25±18.37) nm增加到(2 004.23±113.45) nm。图5也显示随着消化时间延长乳液的液滴逐渐增大,说明O/W型乳液的整个消化过程,液滴的聚合现象都多于分离现象。图4B显示,W/O型乳液的平均粒径变化较O/W型复杂,加菌乳液的平均粒径在前5 min稍降低至(1 143.52±26.16) nm后升高,20 min后再次下降,60 min时降到最低值(936.43±16.05) nm,不加菌乳液的平均粒径则前10 min降低至(1 172.54±62.34) nm后升高,30 min后再降低,90 min降至最低值(1 026.35±35.07) nm。但图6显示的液滴在逐渐变大,密度减小,W/O型乳液消化前期存在明显的聚集现象。W/O型乳液的平均粒径第一次降低,可能发生了二次乳化变成O/W乳液。随着胃液的不断加入,水相增多,乳液液滴分散不均匀成簇聚集,使测得的粒径增大。当胃液继续滴加,乳液液滴分散开,此时胃蛋白酶也起主导作用,大量蛋白开始被降解,油滴分离,大分子量的油滴聚集上浮,小分子量的油滴与小分子蛋白或降解的多肽结合。这一过程乳液的分离现象多于聚合现象,粒径减小,大分子量的油滴聚集上浮后很难再次被乳化,分离现象减弱,形成的小分子液滴聚合加快,粒径增大。

由图4可知,加菌乳液的整体平均粒径要低于不加菌乳液的,且差异显著(P<0.05)。从图5、图6也发现在相同时间点A的液滴直径略大于B。综上所述,枯草芽孢杆菌可能直接或间接地破坏了大豆蛋白和磷脂,使其分子量减小,乳化性能较不加菌的低,则形成的乳液液滴也就偏小。

图4 不同消化时间下乳液平均粒径的变化

(A1—A4为不加菌乳液油滴形态图;B1—B4为加菌乳液油滴形态图;0 min、60 min、120 min、240 min表示消化时间)

(A1—A4为不加菌乳液油滴形态图;B1—B4为加菌乳液油滴形态图;0 min、20 min、30 min、60 min、90 min、240 min表示消化时间)

2.4 Zeta电位分析

乳液液滴和分散溶液之间的电位差表示液滴之间的排斥力大小,排斥力越大,越不容易聚合,稳定性越好[25]。由图7A可以看出,O/W型加菌与不加菌乳液的初始电位分别为(-45.24±1.79) mV、(-52.10±2.19) mV,均为负值,随着胃液的滴加,电位逐渐增加至(-1.23±0.40) mV、(-5.13±0.31) mV。胃液中含有大量的H+,可以不断地中和乳液中的阴离子,减小液滴之间的排斥力,促进液滴聚合,表面带电荷减少,电位增加。由图7B可以看出,W/O型不加菌乳液的电位在前10 min从(-58.12±2.14) mV下降至(-65.38±0.75) mV,加菌乳液则在前5 min从(-52.14±2.41) mV减小到(-57.66±2.47) mV,两者均在120 min后趋于稳定,240 min时电位分别为(-4.91±0.27) mV、(-0.49±0.04) mV。无论加菌与不加菌W/O型乳液的电位值在消化前期都在减小,应该还是乳液二次乳化的转向过程,结合图3B、图4B,可知此时浊度增大,粒径减小,则液滴表面积增大,电位降低。从整体来看,加菌乳液的电位要大于不加菌乳液的电位,说明枯草芽孢杆菌对乳液电位的变化也有影响。一方面,枯草芽孢杆菌可能是通过破坏蛋白或磷脂来加快破乳,间接促进电位增加;另一方面,枯草芽孢杆菌可能代谢产酸,加剧了乳液的聚合现象,电位升高[26]。

图7 不同消化时间下乳液电位的变化

2.5 活菌数检测结果分析

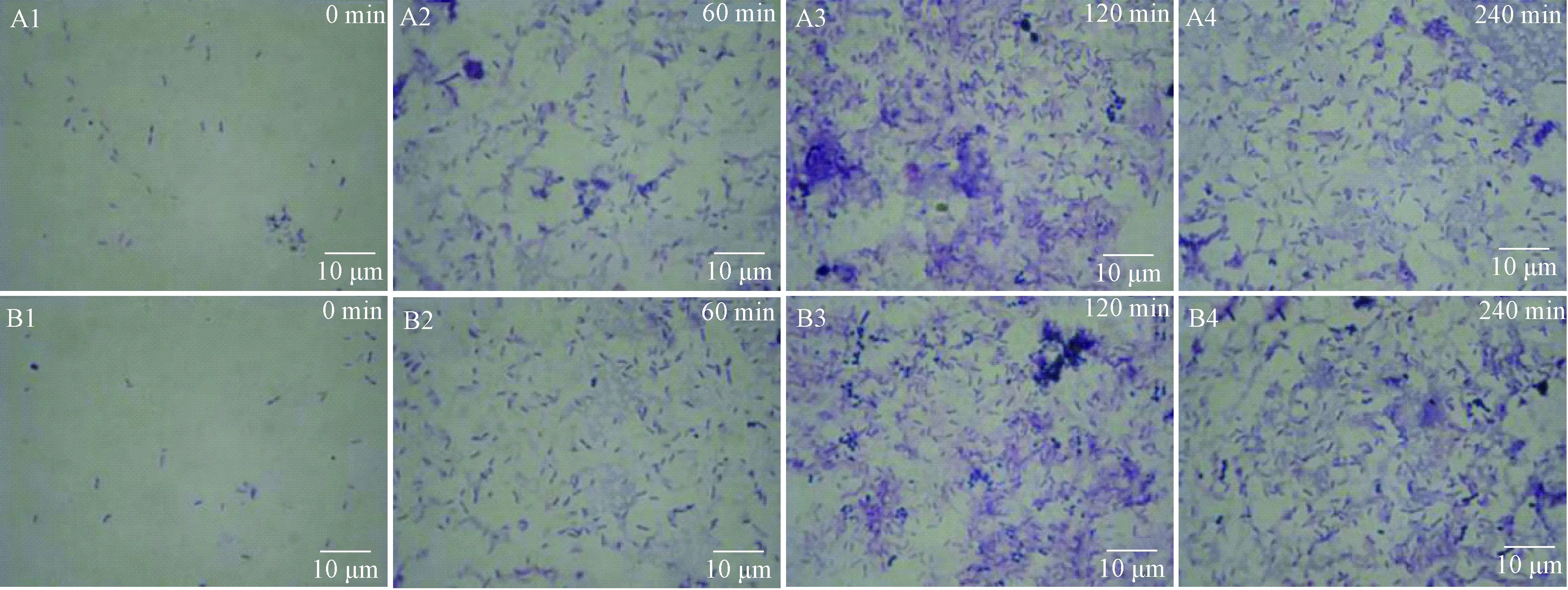

由图8、图9的活菌数和显微图片可以看出,枯草芽孢杆菌在大豆蛋白-磷脂复合乳液的消化过程中进行了生长代谢,在120 min之前O/W型乳液的菌数从(1.09±0.02)×106CFU/mL呈线性增加至(27.06±0.65)×106CFU/mL,而W/O型乳液的菌数从(1.23±0.10)×106CFU/mL增加至(29.06±0.57)×106CFU/mL,两者均在180 min后无显著性变化。菌的生长代谢需要消耗营养物质,尤其是碳水化合物和蛋白质,通过活菌数、乳液浊度、电位、粒径的变化分析可知,枯草芽孢杆菌可能利用了乳液中的大豆蛋白促进自身繁殖,加剧了乳液的破乳现象。另外,根据李怡浩等[4]研究,枯草芽孢杆菌代谢产生蛋白酶、脂肪酶,同时可以促进胃肠道消化酶的活性。因此,菌可以加速破乳的现象也可能是菌代谢产物作用的结果。经分析,枯草芽孢杆菌在O/W型乳液和W/O型乳液中的生长趋势差异不显著(P=0.973 7>0.05),说明大豆蛋白-磷脂复合乳液的类型对枯草芽孢杆菌的生长无显著性影响。

图8 不同消化时间下枯草芽孢杆菌的活菌数

(A1—A4为O/W型乳液菌的形态及分布图;B1—B4为W/O型乳液菌的形态及分布图;0 min、60 min、120 min、240 min表示消化时间)

3 结论

O/W型大豆蛋白-磷脂复合乳液在酶解消化过程中聚合现象多于分离。加菌乳液与不加菌乳液相比,浊度降低(P<0.05),电位升高(P<0.05),粒径减小(P<0.05)。W/O型乳液中油脂含量高,在酶解消化过程中有聚合现象多于分离现象的时间段和分离现象多于聚合现象的时间段,所以粒径变化复杂,但对浊度、电位影响不大。根据统计学分析,加菌对W/O型乳液的影响同O/W型乳液的一样,差异显著(P<0.05)。枯草芽孢杆菌对大豆蛋白-磷脂复合乳液的消化有显著影响,后续研究可进一步探究枯草芽孢杆菌对乳液的作用机理。