环境规制影响中国劳动力就业的区域异质性

周五七 陶靓

摘要:环境规制影响劳动力就业的路径和作用机制较为复杂,实践结果具有不确定性和区域异质性。基于2003—2017年中国省际面板数据,构建以产业结构为门槛变量的面板门槛模型,分析表明:环境规制对中国劳动力就业存在非线性影响;从整体来看存在双门槛效应,当产业结构水平跨越第二门槛值后,环境规制对劳动力就业的影响由负转正;从区域比较来看,目前大多数沿海省份产业结构水平已经跨越门槛值,增强环境规制对劳动力就业有积极的促进作用,但大多数内陆省份产业结构水平尚未跨越门槛值,增强环境规制会对当地劳动力就业产生负面影响。因此,需要以发展和前瞻的眼光来看待环境规制,防范和减少环境规制的就业风险;根据不同地区产业结构水平精准施政,合理引导环境规制下的劳动力再配置;积极施政引导劳动力技能提升和劳动力空间流动,实现环境规制在环保和就业方面的“双重红利”。

关键词:环境规制;劳动力就业;产业结构;就业挤压效应;就业创造效应;劳动力再配置

中图分类号:F205;F241.4文献标志码:A文章编号:1674-8131(2020)01-0100-11

一、引言

近年来,为应对日益严峻的环境污染特别是空气污染问题,中国政府加强了环境规制和生态文明建设,加大了对地方政府环境绩效的考核力度,短期内解决了一些人民群众反映强烈的环境问题。同时,环境规制也促进了产业结构调整和劳动力需求的变化。一方面因满足新的工作岗位需求而产生劳动力的就业创造效应,另一方面因旧的工作岗位消失而产生就业损失效应,环境规制对劳动力就业的最终影响结果取决于这两种就业效应之和,且与不同地区的产业结构有很大关系。

关于环境规制与产业结构的关系,现有文献大多认为环境规制会通过成本效应、技术创新效应、产业转移效应等影响产业结构升级。随着环境规制加强,迫使生产企业将环境成本内部化,导致企业的生产成本提高;企业为了取得组织合法性和可持续生存机会,适应外部环境或市场需求的变化,必须对企业战略、产品生产技术和产品结构进行调整,通过技术创新、技术扩散和产业转移等渠道和途径,增加能源消耗少、污染排放少和技术密集度高的产品生产,从而驱动产业结构的调整和升级[1]。一些文献对环境规制对中国产业结构的影响进行了实证研究,比如,杨骞等(2019)分析认为,环境规制显著促进了产业结构的合理化和高度化[2];吴敏洁等(2019)研究认为,环境规制对东部制造业结构升级存在促进作用,对中部和西部地区制造业结构升级则有抑制作用[3]。还有一些实证研究发现环境规制与产业结构之间并非简单的线性关系,原毅军和谢荣辉(2014)研究认为,环境规制对产业结构升级有先抑制、后促进、再抑制的动态影响效应[4];孙玉阳等(2015)研究认为,环境规制与产业结构呈现U型关系,只有跨越了环境规制的门槛值后才能促进产业结构升级[5]。

关于环境规制与劳动力就业的关系,传统的遵循成本说认为环境规制增加企业生产成本,挤占企业在研发方面的投入,导致生产率下降和产出减少,从而对劳动力需求产生负面影响[6]。显然,这一结论是以企业生产的要素密集度不变的静态分析为前提,但从动态分析的角度来看,环境规制有可能诱使企业进行要素替代,增加劳动力投入,导致企业生产的劳动密集度提高,从而促进劳动力就业水平提高。另外,根据Porter等(1995)的创新补偿说,环境规制可以激励企业技术创新,促进企业资本密集度提高和生产规模扩张,使得企业对劳动力的需求增加,所以,环境规制未必一定会导致劳动力就业减少[7]。环境规制对劳动力就业的影响结果取决于环境规制的产出效应以及要素替代效应,而环境规制的产出效应及要素替代效应又与工资水平、能源价格、消费者的环保偏好及产品需求价格弹性等因素有关,因此,环境规制对劳动力就业的影响结果并非唯一的、确定的,环境规制的就业效应是一个有待实证检验的经验问题[8]。

从相关实证研究结果来看,环境规制对劳动力就业的影响大体上可分为三类。第一类研究认为环境规制不利于劳动力就业,此类文献多是基于行业数据的实证研究,认为环境规制对不同行业的就业影响差异大,尤其对污染密集型行业的就业有不利影响。Walker(2011)基于三重差分法的实证研究表明,美国《清洁空气法案》修订实施后,美国污染密集行业就业持续下降[9];Liu 等(2017)以中国纺织印染行业为例,运用倍差法研究发现环境规制对企业尤其是民营企业的就业有不利影响[10]。第二类研究认为环境规制促进了劳动力就业增加。Yamazaki(2017)研究表明,收入中性碳税政策促进了英国就业增加[11];邵帅和杨振兵(2017)基于中国工业行业数据的研究表明,环境规制对劳动力需求的增加有积极影响[12];闫文娟和郭树龙(2016)分析认为,环境规制通过产业结构调整促进就业,通过技术进步和抑制FDI削弱就业,但就业净效应为正[13]。第三類研究认为环境规制对劳动力就业有非线性影响。仲伟周和陈玉洁(2019)、王勇等(2013)以及李梦洁和杜威剑(2014)研究表明,环境规制对就业存在先抑制后促进的U型影响[14-16]。

梳理相关文献发现,有关环境规制与产业结构以及环境规制与劳动力就业之间关系的研究较多,但对环境规制、产业结构和劳动力就业三者之间关系进行综合研究的文献相对较少。事实上,由于不同国家或地区的产业结构不同,环境规制对劳动力就业的影响也并非完全一样。中国地域辽阔,经济发展水平和产业结构的地区差异大,因而在研究劳动力就业与环境规制之间的关系时,有必要考虑产业结构因素及其地区异质性的影响。有鉴于此,本文试图对以下三个关键性问题进行实证检验:一是环境规制对中国劳动力就业是否存在非线性影响;二是环境规制对劳动力就业的影响是否存在产业结构门槛效应;三是环境规制影响劳动力就业的产业结构门槛效应是否存在地区差异性。

二、环境规制影响劳动力就业的机制及区域异质性

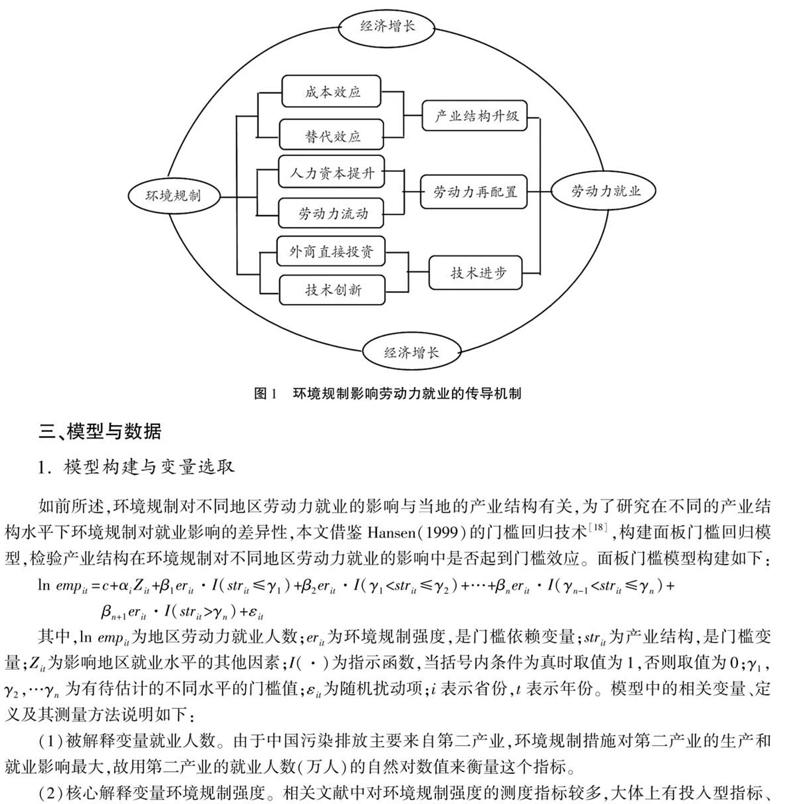

尽管不少实证研究都验证了环境规制具有劳动力就业效应,但环境规制具体是通过怎样的途径影响劳动力就业,还需要进行系统的理论解释。有关环境规制对劳动力就业的作用机理的纯理论研究文献并不多,而实证研究的视角则比较零散。梳理相关的理论与实证研究,大体上可以从以下四个层面系统分析环境规制对劳动力就业的传导机制。

一是从生产者角度来看,随着环境规制强度的提高,企业排污成本提高,一些污染密集型企业为了缩减成本,会缩小生产规模,从而导致这些行业劳动力就业减少。如果环境规制存在明显的地区差异,会触发一些污染密集型企业从环境规制强的地区向环境规制弱的地区转移,从而导致劳动力也随之进行空间转移,这时,环境规制对劳动力就业的整体影响较小,但对局部地区尤其是污染密集型企业集中地区的劳动力就业影响较大。当然,随着环境规制增强,也会激励一部分企业加强技术改造或进行绿色技术创新,催生环境友好型的新技术、新产业、新模式和新业态,替代或淘汰掉一些落后产业,推动产业结构转型升级,从而创造出一些新的就业岗位,带来劳动力就业的增加。前一种情形属于成本效应,后一种情形则属于替代效应,环境规制的劳动力就业净效应取决于成本效应与替代效应的综合作用结果。

二是劳动力再配置效应。环境规制强度的提高,使得一些劳动力不得不离开污染密集型行业,引发劳动力从污染密集型行业向非污染密集型行业流动。同时,为了在新兴产业和新生领域中获得就业机会,潜在的劳动力不得不通过接受更多的教育和培训提升自己的劳动技能。劳动力的行业再配置效应与人力资本水平高低有很大关系,不同地区人力资本水平有差异,人力资本水平高的地区对新兴产业和新兴岗位的劳动力匹配能力和适应能力强,因此,环境规制对人力资本水平高的地区劳动力就业的负面影响较小,而对人力资本水平低的地区劳动力就业的负面影响较大。总体来看,环境规制会加大人力资本水平低的地区劳动力就业压力和风险。

三是技术进步效应。随着消费者环保意识的增强和环境规制的日益严苛,环境保护对于企业而言不再是简单的标语和口号,而是对其当前经营和未来发展具有全局性影响的重要因素,因此,越来越多的企业把环境保护和环境管理上升到企业战略高度,主动进行绿色技术创新,进而促进相关劳动力就业的增加。另外,环境规制加强也会影响外商直接投资。一方面,由于环境规制较强地区的减污成本较高,追求利润最大化的跨国公司可能将工厂迁移到环境规制较弱的国家和地区,从而对环境规制较强地区的劳动力就业产生负面影响,但是,这种所谓的FDI“污染避难所”效应在实证研究中并没有得到一致的验证。另一方面,环境规制加强也会引导和激励外商投资企业进入东道国政府鼓励投资的行业,并通过技术外溢效应促进东道国企业提高生产技术和环境管理水平,从而有助于劳动力就业。当然,FDI的这种技术溢出效应与东道国的企业吸收能力、人力資本水平、知识产权保护程度、政府效率以及技术差距等诸多因素有关(杨红丽,2016)[17],这也使得FDI对劳动力就业的影响表现出国别或区域差异。

四是经济增长或经济发展水平的影响。在经济快速增长时期或经济发展水平高的地区,生产企业通过利润再投资或者当地政府有财力为企业生产提供环保支持,可以在一定程度上减少环境规制对劳动力就业的负面影响。相反,在经济增长缓慢或停滞以及经济发展水平不高的地区,环境规制的加强则有可能加重劳动力就业的压力。当然,如果环境规制成功地促进了经济增长转型,则有利于实现经济增长、环境保护与劳动力就业增加的和谐共赢。

综上所述,环境规制对劳动力就业的影响路径和作用机制较为复杂,综合上述因素和机制可以凝练成一个系统的环境规制影响劳动力就业的理论框架,如图1所示,环境规制通过产业结构升级、劳动力再配置、技术进步和经济增长等渠道影响劳动力就业。中国地域辽阔,不同地区的经济发展水平、产业结构、外商投资和人力资本水平等方面的差异较大,环境规制对不同地区的劳动力就业可能存在异质性影响。因此有必要利用相关数据进行具体的实证研究。

单从产业结构的角度看,区域作为一个经济社会综合体,其产业结构与经济发展水平、技术水平以及人力资本水平等是相适应的,一个地区的产业结构水平越高,通常经济发展水平、技术水平和人力资本水平也越高。环境规制的强弱也是相对的,其强度主要取决于相关的环境标准,而环境标准的执行与资本积累、技术水平和人力资本水平也是紧密相关的,越高的环境标准往往对资金、技术和人才的要求也越高。因此,当在一个产业结构水平较低的地区实施较强的环境规制时,其污染企业可能既无法达到环境标准,又缺乏资金和技术进行污染治理或升级改造,只能被淘汰;同时,整体的经济发展水平及人力资本水平也制约了其新兴产业的形成和发展;从而环境规制的就业挤压效应大于就业创造效应,表现出净的劳动力就业负效应。相反,当一个产业结构水平较高的地区实施同样的环境规制时,一方面,其不能达标的企业可能相对较少,即使不达标也有更多的资金和技术进行污染治理和升级改造;另一方面,环境规制还会推动其产业结构升级,促进其新兴产业的发展;从而环境规制的就业创造效应大于就业挤压效应,表现出净的劳动力就业正效应。

基于上述分析,本文提出理论假设:当地区产业结构水平较低时,增强环境规制会对劳动力就业产生负向影响(抑制就业增加);当地区产业结构水平较高时,增强环境规制会对劳动力就业产生正向影响(促进就业增加)。下面采用中国省际面板数据对此进行实证检验。

三、模型与数据

1. 模型构建与变量选取

如前所述,环境规制对不同地区劳动力就业的影响与当地的产业结构有关,为了研究在不同的产业结构水平下环境规制对就业影响的差异性,本文借鉴Hansen(1999)的门槛回归技术[18],构建面板门槛回归模型,检验产业结构在环境规制对不同地区劳动力就业的影响中是否起到门槛效应。面板门槛模型构建如下:

(1)被解释变量就业人数。由于中国污染排放主要来自第二产业,环境规制措施对第二产业的生产和就业影响最大,故用第二产业的就业人数(万人)的自然对数值来衡量这个指标。

(2)核心解释变量环境规制强度。相关文献中对环境规制强度的测度指标较多,大体上有投入型指标、绩效型指标和指数型指标三种(李钢 等,2012)[19]。由于污染治理投入数据可以从相关统计年鉴中获取,因此,不少文献使用环境污染治理投资占地区GDP的比重来度量环境规制强度,一个地区的环境污染治理投资占地区GDP 比重越高,说明该地区的环境规制强度越强。本文借鉴王勇和李建民(2015)的测量思路[20],构建一个新的环境规制强度指数:eri=环境治理投资额i/GDPi环境治理投资额T/GDPT。分子为i区域当年环境污染治理投资额与该区域GDP的比值,分母为 各区域环境污染治理投资额之和与GDP之和的比值。如果er大于1,则环境规制强度高于全国平均水平,er越大环境规制强度越强;如果er小于1,则环境规制强度低于全国平均水平,er越小环境规制强度越弱。

(3)门槛变量产业结构。用第三产业增加值与地区生产总值的比值来衡量。随着环境规制加强,推动产业结构调整,会导致部分重污染行业企业减少或被淘汰,也就会导致该行业企业就业减少,形成就业的挤压效应;产业结构调整也会促进一些新兴产业出现和清洁产业扩张,从而创造出新的就业机会,形成就业的创造效应。环境规制通过产业结构影响就业的净效应取决于“挤压效应”和“创造效应”两者共同作用的结果。

(4)控制变量。本文控制变量有8个:一是人均地区生产总值,用平减后的实际人均地区生产总值(万元/人)衡量;二是外商直接投资,用外商直接投资额与地区生产总值的比值衡量;三是资本深化,用资本存量与该地就业人数之比衡量,取自然对数值,其中,资本存量使用永续盘存法计算,资本折旧率及初始资本等参数处理参考张军等(2004)的方法[21];四是工资水平,用城镇单位名义工资衡量,取自然对数值;五是劳动生产率,用第二产业增加值与第二产业就业人数之比衡量,取自然对数值;六是人力资本,用6岁及以上人口平均受教育年限衡量,小学、初中、高中(含中专)和大专以上受教育年数分别以6年、9年、12年、16年计算,计算公式为hc=h1×6+h2×9+h3×12+h4×16,其中,h1、h2、h3和h4分别表示6岁及以上人口中小学、初中、高中(含中专)和大专以上就业人口占比;七是技术创新,用平减之后的科技研发投入衡量,取自然对数值;八是固定资产投资,用全社会固定资产投资与地区生产总值之比衡量。

2. 样本选取与数据来源

由于受到相关统计数据可得性与可比性的限制,本文选取2003—2017年中国30个省级行政区的面板数据(不包括港澳台地区和西藏自治区)。考虑到地区异质性检验,本文依照《中国海洋统计年鉴》的地域分类,进一步将样本划分为沿海地区和内陆地区两个子样本,沿海地区包括天津、辽宁、山东、河北、上海、浙江、江苏、福建、广东、广西、海南等11个省级行政区,内陆地区包括北京、重庆、山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、内蒙古、宁夏、新疆等19个省级行政区。本文实证研究中所涉变量对应的数据主要来自《中国劳动统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国统计年鉴》以及各地统计年鉴,相关变量及其描述性统计结果如表1所示。

四、实证结果分析

1.基础回归分析

在進行面板门槛回归之前,先构建基础回归模型,在模型中引入解释变量环境规制强度的二次项和三次项,以考察劳动力就业与环境规制之间是否存在非线性关系。基于面板固定效应模型的回归结果如表2所示。在全部样本、内陆地区和沿海地区的回归结果中,环境规制强度、环境规制强度3的系数估计值都显著为负,环境规制强度2的系数估计值都显著为正,表明不管是全国层面还是区域层面,劳动力就业与环境规制之间都不是简单的线性关系,而是呈现显著的非线性关系,具体表现为两端单调递减、中间单调递增的倒“N”型变化形态,即随着环境规制强度的增强,环境规制对劳动力就业的影响是先抑制、后促进、再抑制。一个值得深入研究的问题是,环境规制对劳动力就业的这种非线性关系是如何形成的?下面利用面板门槛模型,从产业结构升级的视角,对劳动力就业与环境规制之间的非线性关系做进一步的实证研究。

2.门槛回归分析

先以产业结构为门槛变量进行门槛效应检验。为了确定门槛的个数,依次在单一门槛、双重门槛和三重门槛假设下进行门槛有效性自抽样检验,结果如表3所示。全国样本和内陆样本的单一门槛效应和双重门槛效应均显著,三重门槛效应不显著,宜采用双重门槛模型;沿海样本的单一门槛效应显著,双重门槛效应不显著,宜采用单一门槛模型。再对门槛值进行估计和检验,结果见表4 。最后,对门槛模型进行参数估计,具体估计结果如表5所示。

从全部样本和内陆地区来看,当产业结构未跨过第一个门槛值时,环境规制对地区就业存在显著的负向影响,表明当产业结构水平较低时,环境规制加强对就业有不利影响;当产业结构介于两个门槛值之间时,环境规制的系数值仍然为负,但绝对值变小,表明环境规制对就业的负面影响减弱(全部样本变得不显著,内陆地区显著性降低);而当产业结构跨过第二个门槛值之后,系数显著为正,说明当产业结构升级到一定高度后,环境规制有利于促进就业水平的提升。从沿海地区来看,产业结构未跨过门槛值时,环境规制的系数虽然为负数,但并不显著;一旦跨过门槛值后,环境规制的系数由负转正且显著。这种变化轨迹形成的主要原因在于沿海地区第三产业比重本身高于内陆和全国水平,如表6所示,中国产业结构水平不断提高,进入产业结构高水平组的省份越来越多,且以沿海省份为主。至此,本文所提出的理论假设得到有效验证。

从控制变量来看:(1)人均地区生产总值的系数均显著为负,原因在于随着人均收入水平的提高,劳动力会从第二产业向第三产业转移,从而不利于第二产业的就业人数增加。(2)外商直接投资的系数显著为负,表明外商直接投资对国内资本的就业替代效应要大于就业创造效应,整体上没有促进就业的增加。因此,需要进一步优化外资引进策略,引导外资进入技术密集型行业和全球价值链的高端环节,增强其就业创造效应,促进就业增加。(3)资本深化的系数在全部样本和内陆地区显著为正,在沿海地区显著为负,表明沿海地区的资本深化更集中于资本密集型产业,导致资本对劳动的替代更为显著,从而不利于劳动力就业的增加。(4)工资水平的系数在全部样本和与内陆地区显著为正,在沿海地区显著为负,表明随着工资水平的提高,第二产业的劳动力有向内陆地区流动的趋势。(5)劳动生产率的系数显著为负,主要是因为随着劳动力成本上升,企业加强了人工智能和新技术在生产中的应用,促进了劳动生产率水平提升,但也抑制了劳动力需求的增长。(6)人力资本的系数不显著,说明人力资本的提高并对第二产业就业的影响不显著。(7)技术创新的系数均显著为正,表明技术进步对就业有显著的促进作用。(8)固定资产投资的系数在全部样本和内陆地区显著为负,在沿海地区显著为正,这一结果可能与指标选择有关。本文采用的是全社会固定资产投资与地区生产总值的比值,而全社会固定资产投资是按管理渠道可分为基本建设、更新改造、房地产开发投资和其他固定资产投资四个部分,并非全部进入第二产业。

3.稳健性检验

为了验证门槛回归结果的可靠度,采用两种方法对全部样本面板门槛回归结果进行稳健性检验。一是调整核心解释变量环境规制强度的测算方法,借鉴赵连阁等(2014)的做法[22],基于各地废水、废气和工业固体废弃物的排放量,计算各地污染物排放综合指标,用污染治理投资额与其之比作为环境规制强度新的衡量指标(模型1);二是调整门槛变量产业结构的测算方法,采用第三产业增加值与第二产业增加值的比值来衡量产业结构(模型2)。先对门槛值进行估计和检验,模型1和模型2都有两个门槛值,因此,采用双门槛模型回归,结果如表7所示。與原模型估计结果相比,随着产业结构升级,环境规制对劳动力就业先抑制后促进的非线性关系依然成立,其他变量的系数估计值正负号一致并且系数值差异较小,表明原门槛模型的回归结果是稳健的。

五、结论与启示

本文利用2003—2017年中国省际面板数据,先基于固定效应模型考察环境规制对劳动力就业的影响,发现劳动力就业与环境规制强度之间存在显著的非线性关系;再从产业结构的视角采用面板门槛模型进行实证检验,发现当产业结构跨越第二门槛水平后,环境规制对劳动力就业的影响由抑制转为促进。目前,中国大多数沿海省份的产业结构水平已经跨越门槛值,随着环境规制强度的提高,环境规制对劳动力就业能起到积极的促进作用;但是,多数内陆省份的产业结构水平尚未跨越门槛值,环境规制加强会对当地劳动力就业产生一定的负面影响。上述研究结论对于当前如何因地制宜地协调推进环境规制、产业结构升级和就业提升有一定的政策启示意义。

首先,要以发展和前瞻的眼光来看待环境规制,防范和减小环境规制的就业风险。环境规制对劳动力就业并非简单的、负向的线性影响,当产业结构升级到门槛水平以后,环境规制对劳动力就业的影响由负转正。因此,应以发展和前瞻的眼光来看待环境规制,做好环境规制可能带来的局部就业风险的应对工作。防范和减少环境规制的就业风险,一个可行的现实路径就是推进供给侧结构性改革。具体来说,就是要加快技术创新和产业结构升级,促进清洁生产行业和新兴行业扩张,大力增强这些行业的就业创造效应,以弥补因环境规制加强致使污染密集性行业萎缩而导致的就业损失,从而以供给侧结构性改革推进环境规制下的劳动力再配置,实现高质量发展和高质量就业的双赢。当前,随着“中国制造”和“互联网+”两大国家战略的实施,数字化、智能化、互联化从商业领域向制造业领域快速拓展,5G商业化、大数据、人工智能和物联网(Internet of Things,IOT)等新技术赋能产业结构升级,这些都为环境规制与劳动力就业协调发展创造了良好的机遇和发展前景。

其次,要根据不同地区产业结构水平精准施政,合理引导环境规制下的劳动力再配置。环境规制对劳动力就业的影响具有空间异质性,需要因地制宜地做好环境规制和就业促进工作,避免一刀切式的环境规制措施可能带来的就业风险。中国经济发展水平和产业结构具有很大的地区差异性和层次性,沿海地区经济发展水平和产业结构水平较高,对环境规制的承受力较强;但在内陆地区,多数省份的产业结构尚未越过门槛水平,还处于环境规制抑制就业的阶段,环境规制驱动劳动力再配置的能力较弱,更加需要通过合理和适度的环境规制措施,引导内陆地区的产业结构调整和劳动力就业。当前,随着传统人口红利衰减和劳动力工资成本上升,在环境规制约束下,沿海地区劳动密集型产业加快向内陆地区转移,内陆地区可以通过积极承接沿海地区的产业转移,带动本地产业升级和劳动力就业水平的提高。

最后,要积极施政引导劳动力技能提升和劳动力空间流动,实现环境规制在环保和就业方面的“双重红利”。中国经济增长中的环境规制不断加强,人口红利日渐式微,要通过高等教育、职业教育和职业培训,大力提高劳动力素质和劳动力技能,解决环境规制约束下劳动力技能与产业结构升级不相匹配的问题。劳动力技能提高了,有利于适应产业的空间转移和产业技术升级,充分发挥劳动力再配置在适应环境规制、促进绿色发展转型中的重要作用。具体来说,要通过环境规制政策引导劳动力技能提升和劳动力空间流动,使沿海发达地区的产业结构升级能获得高素质劳动力支撑,内陆地区在承接产业转移中能提供充分的劳动力保障,促进中国劳动力比较优势转型和劳动力就业的空间再平衡,使区域劳动力技能结构与产业结构相匹配,从而实现环境规制在促进环保和就业方面的“双重红利”。

参考文献:

[1] BRUNNERMEIER S B,COHEN M A. Determinants of environmental innovation in US manufacturing industries [J]. Journal of Environmental Economics and Management,2003,45(2):278-293.

[2]杨骞,秦文晋,刘华军. 环境规制促进产业结构优化升级吗?[J].上海经济研究,2019(6): 83-95.

[3]吴敏洁,徐常萍,唐磊.环境规制与制造业产业结构升级——影响机理及实证分析[J].经济体制改革,2019(1): 135-139.

[4]原毅军,谢荣辉.环境规制的产业结构调整效应研究——基于中国省际面板数据的实证检验[J].中国工业经济,2014(8):57-69.

[5]孙玉阳,宋有涛,王慧玲.环境规制对产业结构升级的正负接替效应研究——基于中国省际面板数据的实证研究[J].现代经济探讨,2018(5):86-91.

[6]GRAY W B. The cost of regulation:OSHA,EPA and the productivity slowdown [J].The American Economic Review,1987,77(5):998-1006.

[7]PORTER M E,VAN DER LINDER C. Toward a new conception of the environment competitiveness relationship [J]. The Journal of Economic Perspectives,1995,9(4):97-118.

[8]BERMAB E,BUI L T M. Environmental regulation and labor demand:Evidence from the south coast air basin [J]. Journal of Public Economics,2001,79(2):265-295.

[9]WALKER W R. Environmental regulation and labor reallocation:Evidence from the clean air act [J]. The American Economic Review,2011,101(3):442-447.

[10]LIU M,SHADBEGIAN R,ZHANG B. Does environmental regulation affect labor demand in China? Evidence from the textile printing and dyeing industry [J].Journal of Environmental Economics and Management,2017,86:277-294.

[11]YAMAZAKI A. Jobs and climate policy:Evidence from British Columbia's revenue-neutral carbon tax [J]. Journal of Environmental Economics and Management,2017,83:197-216.

[12]邵帅,杨振兵.环境规制与劳动需求:双重红利效应存在吗?——来自中国工业部门的经验证据[J].环境经济研究, 2017,2(2):64-80.

[13]閆文娟,郭树龙.中国环境规制如何影响了就业——基于中介效应模型的实证研究[J].财经论丛,2016(10): 105-112.

[14]仲伟周,陈玉洁.环境规制对异质性就业的影响机制及政策涵义——基于中国地级市动态面板数据的分析[J].软科学,2019(3):5-8.

[15]王勇,施美程,李建民.环境规制对就业的影响——基于中国工业行业面板数据的分析[J].中国人口科学,2013(3):54-64.

[16]李梦洁,杜威剑.环境规制与就业的双重红利适用于中国现阶段吗?——基于省际面板数据的经验分析[J].经济科学,2014,36(4):14-26.

[17]杨红丽.FDI技术溢出的研究脉络和最新进展[J].现代经济探讨,2016(12):92-95.

[18]Hansen B E. Threshold effects in non-dynamic panels:Estimation,testing and inference [J]. Journal of Econometrics, 1999,93(2):345-368.

[19]李钢,李颖.环境规制强度测度理论与实证进展[J].经济管理,2012(12):154-165.

[20]王勇,李建民.环境规制强度衡量的主要方法、潜在问题及其修正[J].财经论丛,2015(5):98-106.

[21]张军,吴桂英,张吉鹏.中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J].经济研究,2004(10):35-44.

[22]赵连阁,钟搏,王学渊.工业污染治理投资的区域就业效应研究[J].中国工业经济,2014(5):70-82.

Abstract: The path and acting mechanism for the impact of environmental regulation on labor employment are complex, and its practical results have uncertainty and regional difference. Based on the 2003-2017 Chinese provincial panel data, the panel threshold model is constructed with industrial structure as a threshold variable, and the threshold effect of environmental regulation on labor employment is systematically studied. The analysis shows that there is nonlinear impact of environmental regulation on Chinese labor employment, that there are double threshold effects as a whole, that the influence of environmental regulation on labor employment becomes positive from negative when industrial structure level steps across the value of the second threshold, however, the industrial structure level of the majority of coastal provinces does not step across the threshold value, as a result, the increase of environmental regulation will produce negative impact on local labor employment. Thus, We should treat environmental regulation with a development and forward-looking perspective to prevent and reduce the employment risk of environmental regulation. The “double dividends” between environmental protection and employment of environmental regulation can be obtained by accurate administration according to industrial structure level of different places, by reasonably guiding reallocation of the labor under environmental regulation and by actively using policies to raise the skills of the labor and to boost the flowing of labor space.

Key words: environmental regulation; labor employment; industrial structure; employment extrusion effect; employment creation effect; labor reallocation

CLC number:F205;F241.4Document code: AArticle ID: 1674-8131(2020)01-0100-11

(编辑:夏冬)