爱德华·格里格:北欧音乐巨匠

陈馥珊

如果哪位音乐爱好者从未听过格里格的钢琴协奏曲,那么就像那句老话说的,“我愿意把头给你当板凳坐”。格里格(Edvard Hagerup Grieg)的作品带有浓郁的民族色彩,总是可以立刻给人留下深刻的印象,比如《培尔·金特》组曲、钢琴小品《特洛豪根的婚礼》(Wedding Day at Troldhaugen),以及为数众多富于灵感的歌曲,当然还少不了那首钢琴协奏曲。那么,一个来自北欧穷乡僻壤的男孩,到底是如何成长为国家的民族英雄,甚至成为世界最受欢迎的作曲家之一的呢?

格里格魔法般的融合背后并没有什么固定的“配方”,全靠一个“秘密武器”——平衡。格里格有着杰出的作曲技巧,他几乎不会写一个多余的音符。同时,他能够将挪威民族音乐的特性与德奥古典音乐以最恰如其分的程度融合起来,这种国际化的“DNA”更易于北欧音乐的传播,而格里格的内心独白,则为他从舒曼、门德尔松此类作曲家处继承的主流语言增添了佐料。格里格应该算得上是柴科夫斯基、德沃夏克等人的灵魂知己,他们分别实现了俄罗斯音乐与捷克音乐的类似融合。但如果你认为格里格的音乐仅是如此,那你可能忽略了他与生俱来的天性及其在音乐中表现出的敏感的内心,他对妻子尼娜的爱,和对唯一的孩子离世的悲痛。也许正是这些个人的、坦率的、不成熟的情感所散发出来的银质光芒,为格里格的音乐作品添加了另一番风味。

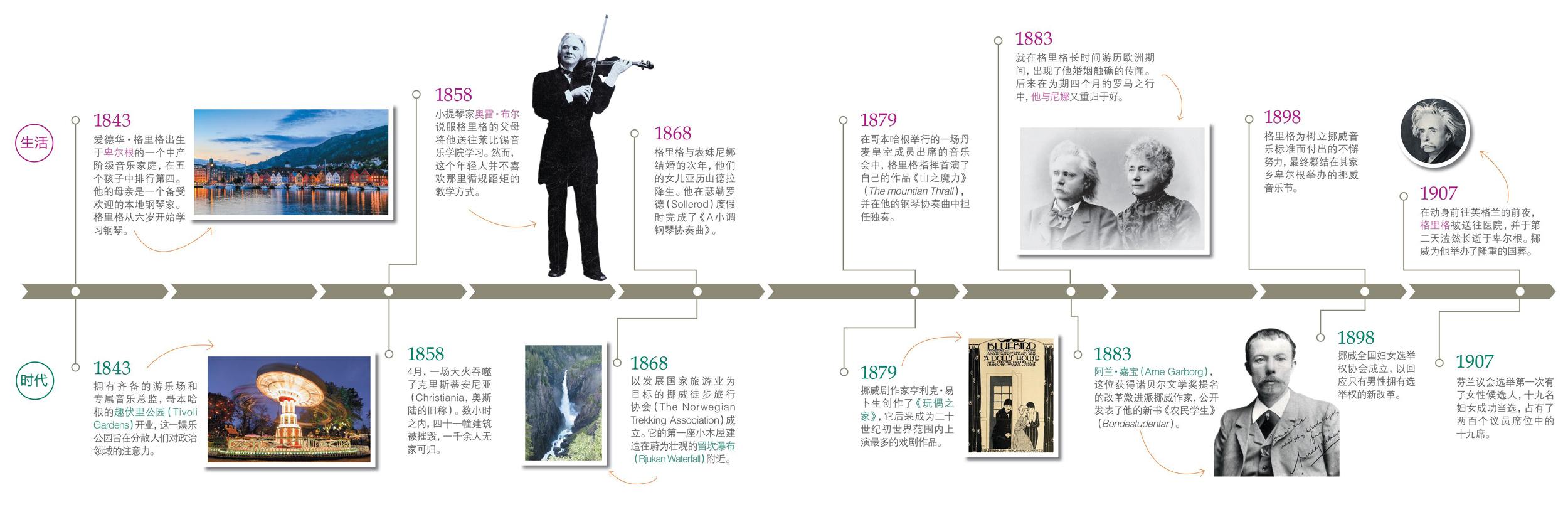

格里格1843年出生于卑尔根。他的曾祖父是苏格兰人,十八世纪七十年代移居挪威。他的母亲被誉为镇上最好的钢琴老师,在格里格六岁时,母亲为他上了第一节音乐课。更重要的鼓励来自挪威当时著名的民族音乐英雄、小提琴家奥勒·布尔(Ole Bull),他让十五岁的格里格坚定了对自己音樂天赋的信心,还说服格里格的父母让格里格前往莱比锡,到门德尔松创办的音乐学院求学。

多亏了布尔,格里格对挪威民间音乐至关重要的乐器——哈丹格尔小提琴(Hardanger fiddle)逐渐熟悉。哈丹格尔小提琴有四根用指弹奏的常规弓形弦,还有一组位于下方的共鸣弦,通常有五根,能创造出近似蜂鸣的效果。这件乐器对格里格的创作风格产生了极大的影响。

在莱比锡,格里格首先学习的是钢琴专业,并在1861年举办了首场音乐会。但孱弱的体质阻碍了他的发展:他长了一个萎缩的肺和一个畸形的胸椎,这使得他十分容易患上呼吸系统疾病。

格里格源源不断的创作动力,与他1863年旅居哥本哈根时结识的挪威国歌的作曲家理查德·诺拉克(Rikard Nordraak)密不可分。理查德·诺拉克是一个典型的民族主义者,他献身于祖国的山水、文学和传统音乐。虽然1866年,年轻的诺拉克就离世了,但这段经历使格里格坚定了用音乐扛起挪威大旗的决心。

格里格的作品中另一个重要的影响是人声。1867年,格里格回到卑尔根,迎娶了表妹尼娜·哈盖鲁普(Nina Hagerup),她是一名优秀的抒情女高音歌唱家。此后多年,格里格写了一百四十多首歌曲,其中有许多是为他的妻子创作的。格里格唯一一部声乐套曲是根据阿兰·嘉宝的组诗创作的《山神姑娘》(Haugtussa),被许多人誉为惊世杰作。初恋的萌生和消逝带着闪烁而充满肉欲的召唤,贯穿于大自然的美景之中,钢琴部分有多处能嗅出李斯特的味道,甚至一些旋律线条能察觉到瓦格纳的痕迹,但它核心中的心碎感却是格里格独一无二的。

爱德华·格里格

1885年,格里格在卑尔根郊外的峡湾河畔建造了一座乡间别墅。这座位于特洛豪根的木屋有着一个能远眺壮丽景观的大窗户,成为音乐家们的聚点。事实上,有太多的访客来来往往,以至于格里格为了能继续安静工作,在1891年时选择在河边又为自己造了一座专门用来作曲的小木屋。在每一个工作日结束时,格里格都会在桌上放置一张便笺,声明道:“如果有人闯入这里,请留下乐谱,因为它们对其他人都没有价值,除了爱德华·格里格。”

持续到格里格生命最后时刻的其中一位造访者,就是珀西·格兰杰(P e r c y Grainger)——一位出了名古怪的澳大利亚作曲家、钢琴家。传说,他往房子里抛掷一个球,让它从一边进屋又从另一边出去,再接住它。但格里格将他视作“天才”。另一位朋友是年轻的英国作曲家弗雷德里克·戴留斯(Frederick Delius)。1888年,格里格与他相识于莱比锡,当时戴留斯还是那里的学生。格里格对说服戴留斯严厉的父亲同意其追求音乐事业起到重要作用。戴留斯满怀感激地写信给格里格:“在我的生命里从未有一个人能像您一样获得我全部的爱。我一度自负而没有意识到,直到遇见您才改变了这种状态。”在戴留斯的音乐中邂逅到的对自然耽于声色而神秘的态度,也许是受到格里格很大的影响。格里格对天才们的欣赏和鼓励往往被人记起,而在他自己看来,这只是习惯做法,在某些情况下根本不值一提。

那首著名的钢琴协奏曲的诞生和首演使得格里格的公众形象日益提升。在《第一小提琴奏鸣曲》(Op. 8,No. 1)出版后,李斯特开始对格里格的作品产生兴趣,并写信给他:“我非常高兴地告诉您,在我读过您的奏鸣曲后感到多么愉悦。它足以证明您朝气蓬勃的才能,以及这首自省而独出心裁的作品中卓越的品质——只需追随它天然的趋向,就能获得其应有的高度。”

一封李斯特的推荐信帮助格里格获得了一笔旅行赠款,两位作曲家在1870年相会于罗马,他们曾在同一个场合共同演奏了那首奏鸣曲。数月之后,格里格又带来了他的新协奏曲。李斯特仔细地翻阅,并提供了配器上很有价值的建议,速度之快出乎格里格的意料。这位传奇的匈牙利音乐家的高度评价,大大地激发了格里格的斗志。

不过,也许最能巩固格里格日益提升的声望的事件要数1874年他与亨利克·易卜生发生的关联。这位挪威剧作家正在潜心创作一部雄心勃勃的名为《培尔·金特》的新作品——一部坚忍不拔、充满激情,又在结构上打破常规的戏剧。他希望格里格能为它配乐。在热切地应承下来后,格里格发现这个主题极难驾驭,他也因为在戏剧表演时自己的音乐需求度被降低而感到沮丧。但是,他的坚持不懈还是见到了成效:他从配乐中提取的音乐会组曲到了今天仍经常上演。最近,完整曲谱的复兴也被认为具有极高价值。

值得注意的是,虽然格里格最著名的是管弦樂作品,但他这一类别的写作却出人意料地少。其中,充满欢乐的《霍尔堡组曲》是为弦乐而作的小夜曲,还有一套交响舞曲和一些抒情小品的管弦乐改编。然而,他在交响曲上的尝试均未能被带进音乐厅,两乐章的《第一交响曲》最终成为两首为钢琴二重奏而作的交响作品留存下来,他的第二次努力仅止步于草稿。《第二钢琴协奏曲》也如出一辙。

当格里格在生命末年造访英国演出《第一钢琴协奏曲》时,《曼彻斯特卫报》推测了他缺乏大型作品的原因。“单从脸部和头部看来,它们具有狮性的一面,尤其在这个男人坐着的时候,”欧内斯特·纽曼写道,“但当他站立于其他男人之间时,你会发现他的身体是如此瘦小和虚弱。这一矛盾为你找到打开格里格及其音乐的钥匙。”纽曼确信,格里格只是没有力气去支撑一首交响曲的写作,但他并不知道格里格确实完成过一首交响曲,只不过随后又废止了它——这也许是作曲家自我批评的天性使然。

相比于交响曲而言,格里格的抒情歌曲又该拥有怎样的价值呢?他以诗入曲,包括安徒生、歌德、海涅和许多其他人的作品,范围从深切的悲伤到极度的狂喜,天衣无缝的亲密契合使他们的诗篇更添光彩。他还创作了大量钢琴音乐:光是《抒情小品》就收录了十卷六十六首钢琴作品,数量超过门德尔松的无词歌,一定程度上受到舒曼钢琴作品短小篇幅的影响。它们的标题体现着生命里每天情感的潮汐起伏、四季更迭和个人的回忆,例如《特洛豪根的婚礼》,就是为他与妻子的银婚纪念而作。至于他为数不多但极具意义的室内乐作品——三首小提琴奏鸣曲和唯一的大提琴奏鸣曲,则散发着银质光芒和无限魅力。

格里格,这位国宝级的作曲家于1907年逝世,享年六十四岁。他的葬礼盛况空前,不过格里格与妻子的骨灰并没有埋葬在宏伟的大教堂里,他们永远地安睡于深爱的特洛豪根,在山腰上俯瞰着宁静的峡湾。