少子化时代日本儿童照顾责任意识变革

张继元

一、引言

在人口增长时代,家庭功能可以满足社会劳动力再生产的需求,儿童照顾的政府责任并不显著。但进入人口减少趋势的少子化时代后,儿童照顾的政府与社会责任便凸显出来。在我国,养儿育女是家庭不可推卸的责任,这是传统的社会观念,也是法律规定的义务。儿童照顾的政府责任一直以来并没有得到足够的认识。但中国从2002年开始出生率一直低于13‰,人口少子化趋势不断加快,为了提高生育率,中国逐步改革旧有的抑制性人口政策,儿童养育的政府责任也逐渐开始显现。2016年开始实施“全面二孩”政策,但政策效果不容乐观,2017年的出生人口数量和出生率双双下降,中国人口变化正在逼近某个敏感的临界点①穆光宗:《“全面二孩”政策实施效果如何》,《人民论坛》2018年第5期。,未来中国将迎来具有历史性意义的人口负增长。家庭生育意愿不高是最直接最主要的矛盾,而家庭生育意愿又有很多影响因素,“生不起”和“不敢生”是两个最主要的因素。“生不起”和“不敢生”紧密相关;“生不起”指的是育儿的“货币成本”高,“不敢生”是指育儿所花费的时间和精力多,影响职业发展,即“劳动成本”高。为了减轻家庭育儿压力,提高生育率,各地相继出台延长产假、提供二孩补贴等鼓励性政策。这一人口政策变化的背后是儿童照顾责任由家庭移至社会的意识变革,政府和民众已经开始意识到政府、社会应该承担的儿童照顾责任。

这一意识变革非常重要,民众对于育儿问题的观念转变,对社会保育相关的政策设计、服务体系形成,乃至良好的儿童福利和育儿的社会环境的形成有着重要的意义①中川まり:「子育て期における妻の家庭責任意識と夫の育児、家事参加」『家族社会学研究』2010年第2号。。要想解决育儿问题,不仅要靠家庭政策、社会保障政策、劳动政策等诸多社会政策的系统性、综合性、计划性的长期干预和引导,更要依靠民众自身对于家庭育儿、社会保育等问题的意识观念的长远转变②徳永幸子:「保育政策の変遷にみる児童養育の私事化」『活水論文集』2006年第3号。。

20世纪90年代到21世纪初期,日本就开始面临少子化挑战。在这一时期,社会的少子高龄化导致日本社会传统的家庭抚养机能急剧衰退,对于育儿和保育的社会化需求凸显。也正是在这一时期,日本制定了一系列基础性儿童福利政策,奠定了当今日本儿童福利体制的基本格局。通过在货币成本和劳动成本两个方面支援家庭,推进社会意识改革,日本实现了2006年之后总和生育率的改善。

本文的主要目的是,从政府和民众两个视角,通过对文本及定量数据的分析,梳理日本儿童照顾主体责任意识的变化,并探讨日本经验对我国的启示。

二、文献综述:儿童照顾主体责任意识的影响因素

(一)宏观视角:儿童照顾的主体责任是政府还是家庭

1. 儿童照顾中政府责任的依据

在传统社会,儿童照顾一直以来被看作家庭的责任,但是进入现代社会后,基于以下几点原因,政府的儿童照顾责任被多数国家和社会所认识。

第一,基于儿童固有的生存权与发展权。1924年的《日内瓦儿童权利宣言》、1959年的《联合国儿童权利宣言》和1989年的《联合国儿童权利公约》都明确规定了“每个儿童都拥有固有的生命权”,“缔约国应最大限度地保障儿童的生存与发展”。除了国际公约,各国的法律中也都有保护儿童生存权与发展权的相应规定。这就为国家承担儿童照顾责任提供了法律基础。特别是当家庭无法或不能提供完善的儿童照顾以致儿童的生存权与发展权受到侵害时,国家就有义务承担起儿童照顾的责任。

第二,基于儿童的(准)公共物品性质。(准)公共物品的区分大多根据排他性与竞争性,儿童的(准)公共物品性质在传统社会并不明显,但是随着现代的税制与社会保障制度的建立,这一特性就越发明显了。这一变化体现在一次分配和二次分配两个方面。

一次分配方面,主要是基于社会投资理论,因为儿童代表着未来的人力资本,决定着国家的经济和社会发展,影响着国家未来的国际竞争力,对儿童的投资就是对未来的投资①Ulla Björnberg, "Paying for the Costs of Children in Eight North European countries: Ambivalent Trends," in Jane Lewins (ed.), Children, Changing Families and Welfare States, Cheltenham, Edward Elgar, 2006;马春华:《重构国家和青年家庭之间的契约:儿童养育责任的集体分担》,《青年研究》2015年第4期;李奉柱:《韩国低生育时代的社会福利模式创新》,《社会保障评论》2017年第4期。,没有福利制度的经济增长将导致生育率下降、经济增长减速等问题②金渊明:《没有福利制度的经济增长局限:韩国的经验》,《社会保障评论》2019年第3期。,因此对儿童的投入和积累也是福利国家的责任③Gøsta Esping-Anderson, The Incomplete Revolution: Adapting to Women’s New Roles, Cambridge, Polity Press, 2009, pp.154-166.。二次分配方面,当儿童成长为劳动者和纳税人时,儿童便成为国家二次分配制度的重要力量,因此儿童就从私人物品变成了(准)公共物品④Nancy Fobler, "Children as Public Goods," The American Economic Review, 1994, 84(2).。 正如“养儿防老”所代表的那样,传统社会中儿童是家庭内二次分配的重要基础,其排他性与竞争性较强。但是在现代再分配制度中,儿童成为养老金、医疗保险、社会救助等再分配体系的重要支撑,其排他性与竞争性发生了转变,上升到保险统筹的层次。譬如全国统筹的社会保险制度框架下,一国之内儿童不具有排他性与竞争性,国家之间存在排他性与竞争性;在省级统筹的制度下,儿童在省内不具有排他性,但是省际之间存在排他性与竞争性。近年国际上吸引优秀人才的移民政策和国内各省之间的人才大战,正是儿童(准)公共物品分界线的政策体现。

第三,基于性别平等的需要。传统社会中的性别分工为“男主外女主内”,儿童照顾的劳动成本大多是女性承担。现代社会中,由于社会经济环境变迁、教育程度提高、性别平等意识普及,女性就业率提高,即女性也开始“主外”。但是男性并没有普遍主动承担起儿童照顾的劳动成本,于是出现了女性在公私领域的双重剥削⑤刘中一:《国家责任与政府角色:儿童照顾的变迁与政策调整》,《学术论坛》2018年第5期。。因此,基于性别平等的需要,国家有责任提供儿童照顾的公共服务。当进入人口减少社会后,提高女性就业率不仅仅局限于性别平等的原则,还是增加劳动力的重要措施,因此国家也会更加积极地承担儿童照顾的责任。譬如,2016年日本安倍内阁将消除女性劳动参与障碍作为“日本一亿总活跃计划”的重要政策目标之一,而提供更多的公共儿童照顾服务是实现这一目标的重要手段⑥小野太一:《日本社会保障的历史发展与当前问题》,《社会保障评论》2019年第3期。。

2.儿童照顾主体责任意识的分歧

目前儿童照顾中政府应承担一部分责任已经成为广泛的共识,但是在政府应该承担怎样程度的责任这一问题上仍然存在不同的意见。岳经纶、范昕将这些观点整理为儿童福利视角、家庭政策视角、社会照顾视角⑦岳经纶、范昕:《中国儿童照顾政策体系:回顾、反思与重构》,《中国社会科学》2018年第9期。,而刘中一将这些不同的态度整理为自由放任主义理论流派、家庭支持主义理论流派、国家干涉主义理论流派⑧刘中一:《国家责任与政府角色:儿童照顾的变迁与政策调整》,《学术论坛》2018年第5期。。两者的理论依据与理念视角基本对应一致,但是理论流派的整理忽视了儿童照顾主体责任意识是随着时代而变化的,因此本文将依据前者的框架进行整理。

儿童福利视角主要是指,基于“小政府”福利理念的残余型社会政策模式,政府不主动承担儿童照顾的责任,只有当家庭的照顾功能失灵时,政府才对需要照顾的儿童提供相应的现金给付与实物给付。在儿童作为(准)公共物品的性质并不明显的时期,或在自由放任主义福利模式的社会常常采取这种视角的社会政策。大多数发展中国家,以及奉行自由放任主义的美国,公共性儿童照顾服务较少,政府多以公共救助、现金补助及中低收入家庭的赋税优待等方式提供儿童照顾①刘中一:《国家责任与政府角色:儿童照顾的变迁与政策调整》,《学术论坛》2018年第5期。。

家庭政策视角主要是指,政府认识到家庭儿童照顾功能的局限或衰退,进而通过加强家庭照顾功能促进儿童照顾供给的分析视角。这一视角下的政府对介入儿童照顾抱有谨慎态度,儿童照顾供给更多采用通过提供现金、时间补偿增强家庭照顾功能的间接形式。目前大多数西欧和南欧国家多采取这一视角,主要通过提供对弱势家庭、单亲家庭等的经济补助,对一般家庭的儿童津贴、带薪产假等经济与时间上的补助,从而支持并维系家庭功能的发挥。

社会照顾视角主要是指,政府积极主动地介入儿童照顾,通过经济、社会的系统性社会政策直接、间接地提供儿童照顾服务。政府态度的转变常常伴随着人口结构变动,当少子化危机开始波及到经济发展、社会保障等二次分配体系时,儿童的(准)公共物品性质受到重视。儿童照顾政策的资金投入不只是二次分配的性质,而且有社会投资的性质。北欧等国家采取的正是这一视角,因此其儿童津贴、产假、育儿假、公共性托幼服务的普及度高,儿童社会支出比重维持在较高水平。

(二)微观视角:儿童照顾主体责任意识的影响因素

儿童照顾主体责任意识的影响因素可以从宏观和微观两个层次进行探讨。宏观因素方面,由于儿童照顾主体责任意识是福利态度重要的内容之一,故而可以参考福利态度研究整理儿童照顾主体责任意识的宏观影响因素。国家的福利体制是民众福利态度的重要影响因素之一②Thorsten Heien, Dirk Hofacker, How do Welfare Regimes Inf luence Attitudes? A Comparison of Five European Countries and the United States 1985-1996, Paper presented at the ECSR-Workshop Causes and Consequences of Socio-Economic and Political Attitudes in Eastern and Western Europe, Mannheim, Germany, 1999; Jason Jordan, "Policy Feedback and Support for the Welfare State," Journal of European Social Policy, 2013, 23(2).。同时,有人指出经济形势对福利态度也有影响,但由于同时存在不同的论证,目前经济对福利态度的影响还有一定局限性③郑春荣、郑启南:《新世纪以来德国民众福利态度的变化及其影响因素分析》,《公共行政评论》2018年第3期。。宏观因素多用于福利态度的国际比较之中,本文的研究对象为同一国家的样本,对象的国家福利体制与经济发展水平相同,因此本文中不详论宏观因素。

从微观因素探讨民众儿童照顾主体责任意识的文献比较多,其中家庭结构(是否育儿家庭)与社会属性(是否就业)是两个重要的影响因素。育儿家庭变量的显著性表明了需要家庭支援等儿童照顾政策;女性就业变量的显著性展现了就业与儿童照顾之间的矛盾,意味着局限于家庭政策的儿童照顾政策无法充分满足这部分需求,儿童照顾政策需要向社会照顾型政策转型。

田渕六郎的研究发现,拥有未满6岁儿童的家庭对于育儿支援政策显示出较强的支持倾向;在影响育儿政策态度的所有因素当中,“家庭中最小儿童的年龄”(拥有未满6岁儿童的情况下)成为最大的影响因素。该研究还指出,整体来看“职业”变量没有统计显著性,即便将分析对象限定为60岁未满的女性,并把“政府责任”作为因变量的情况下,也未能观察到这一变量的显著性;将“政府支出”作为自变量的情况下,“全职工作”和“兼职工作”之间并未发生变化,然而却可以观察到与“从事个体经营”这一项之间的差异①田渕六郎:「高齢者扶養と家族責任」武川正吾編『福祉社会の価値意識:社会政策と社会意識の計量分析』東京大学出版会,2006年,第11-32頁。。

在关于妻子的家庭责任意识的研究中,中川真理指出,妻子的家庭责任意识会因为取得高学历、参与工作等因素而减弱。原本育儿支援政策的重要目的之一是为了让人们可以兼顾工作与育儿,应对有工作意愿的女性的需求和压力。由于劳动形态的不同,育儿社会化意识也会出现差异:比起“家庭主妇”和“从事个体经营的劳动者”,参与全职工作与兼职工作的“职业女性”对于育儿社会化意识呈现出更强的趋势②中川まり:「子育て期における妻の家庭責任意識と夫の育児 家事参加」『家族社会学研究』2010年第2号。。

基于2000年、2005年与2010年实施的福利意识调查结果,武川正吾发现,21世纪的头10年中,人们对于“国家福利”的期待愈发增强,相反“小政府”的志向在不断减弱。其中,认为“对育儿与养育的支援责任在于政府”的回答者比例由2000年的61.2%增大到2010年的81.3%。然而,在其他有关再分配的意识变化问题中,却可以看到民众比起“必要原则”更重视“贡献原则”,比起“选择主义”更重视“普遍主义”的倾向。尽管并不显著,但仍然可以看出民众意识中出现了两极分化的趋势③武川正吾:「2000年代の社会意識の変化:ネオリベラリズムか福祉国家か」武川正吾、白波瀬佐和子編『格差社会の福祉と意識』東京大学出版会,2012年,第113-138頁。。

岩井纪子使用 “日本综合性社会调查(JGSS)”2000年到2010年数据,得到了与武川正吾类似的结论。岩井纪子在论文中指出,认为“儿童的教育”和“保育、育儿”的责任并不在家庭而在“国家与地方政府”的回答者比例,从2003年的13%上升到2010年的28%至29%之间④岩井紀子:「JGSS-2000—2010からみた家族の現状と変化」『家族社会学研究』2011年第1号。。与武川使用的数据相比,两组数据都呈现增加倾向,但数值上两者表现出较大的差距。这是因为,JGSS的问卷题目中涉及到的家庭责任、政府责任的问题对象并非是指“育儿、保育的支援”,而是直指“育儿、保育”本身。这一问法的差别带来的结果不同反映了一个有趣的现象:“国家和地方政府虽然承担了家庭支援的责任,但对于下一代的育成问题并未承担起直接的责任”⑤広井多鶴子:「戦後の家族政策と子どもの養育:児童手当と子ども手当てをめぐって」『実践女子大学人間社会学部紀要』2012年第8号。。

(三)现有文献的局限

从宏观视角探讨儿童照顾主体责任的文献大多从学理角度探讨儿童照顾的责任归属问题,特别是探讨国家主体的合理性与必要性,并根据政府的介入程度分类为儿童福利视角(或自由放任主义)、儿童家庭政策视角(或家庭支持主义)和社会照顾视角(或国家干涉主义),为我们提供了理论分析框架。而从微观视角探讨儿童照顾主体责任的文献多为探讨其意识影响因素,家庭结构差异与社会属性差异是两个重要的变量。但是宏微观两组讨论“各行其道”,尚未看到将二者联系到一起进行探讨的文献,因此我们很难得知政府与民众是否共享同一主体责任意识。正如德永幸子所说,要解决儿童照顾问题,不仅要靠国家的社会政策的干预和引导,更要依靠民众自身对于家庭育儿、社会保育等问题的意识观念的长远转变①徳永幸子:「保育政策の変遷にみる児童養育の私事化」『活水論文』2006年第3号。。因此,有必要从宏观和微观两个角度对政府和民众的儿童照顾主体责任意识进行探讨。

三、研究目的与研究方法

本文的研究目的是分析日本进入少子化时代后政府与民众的儿童照顾主体责任意识有了怎样的变革,并探讨日本经验对我国的启示与教训。

为了分析日本政府的儿童照顾主体责任意识的变化,本文使用《厚生劳动白皮书》《少子化社会对策白皮书》以及相关政策文件为分析资料进行文本分析。由于政府出版的白皮书有其连贯性与稳定性,近年很多学者利用日本政府的白皮书对政府的福利态度进行分析②岩田正美:『社会福祉のトポス』有斐閣,2016年;田多英範:『「厚生(労働)白書」を読む:社会問題の変遷をどう捉えたか』ミネルヴァ書房,2018年。。《厚生劳动白皮书》是日本政府撰写并发布的关于日本社会保障、社会福利的年度报告书,创刊于1956年,原名《厚生白皮书》, 2001年厚生省与劳动省合并成立厚生劳动省(Ministry of Health, Labour and Welfare)后,该白皮书更名为《厚生劳动白皮书》。该书除了全面报告当年各制度的进展情况以外,还会根据当年重要政策问题分章重点论述,因此,该书也被认为是厘清社会政策分期,以及判断各个时期特点的绝好素材③田多英範:『「厚生(労働)白書」を読む:社会問題の変遷をどう捉えたか』ミネルヴァ書房,2018年。。李莲花在分析《厚生劳动白皮书》后指出,日本儿童福利政策可以1989年“1.57危机”为界线清晰地划分为少子时代前和少子时代后的两个时期④李蓮花:「児童福祉政策:保育サービスを中心に」田多英範編著『「厚生(労働)白書」を読む:社会問題の変遷をどう捉えたか』ミネルヴァ書房,2018年,第207-224頁。。本文在此基础上增加《少子化社会对策白皮书》及政策文本进行分析,提出新的社会政策分期。《少子化社会对策白皮书》是根据2003年《少子化社会对策基本法》的规定,从2004年开始由日本内阁府每年撰写并提交给国会的关于少子化对策的年度报告。这两本白皮书及政策文本都能够反映各年度日本政府对儿童照顾问题的认识与应对。

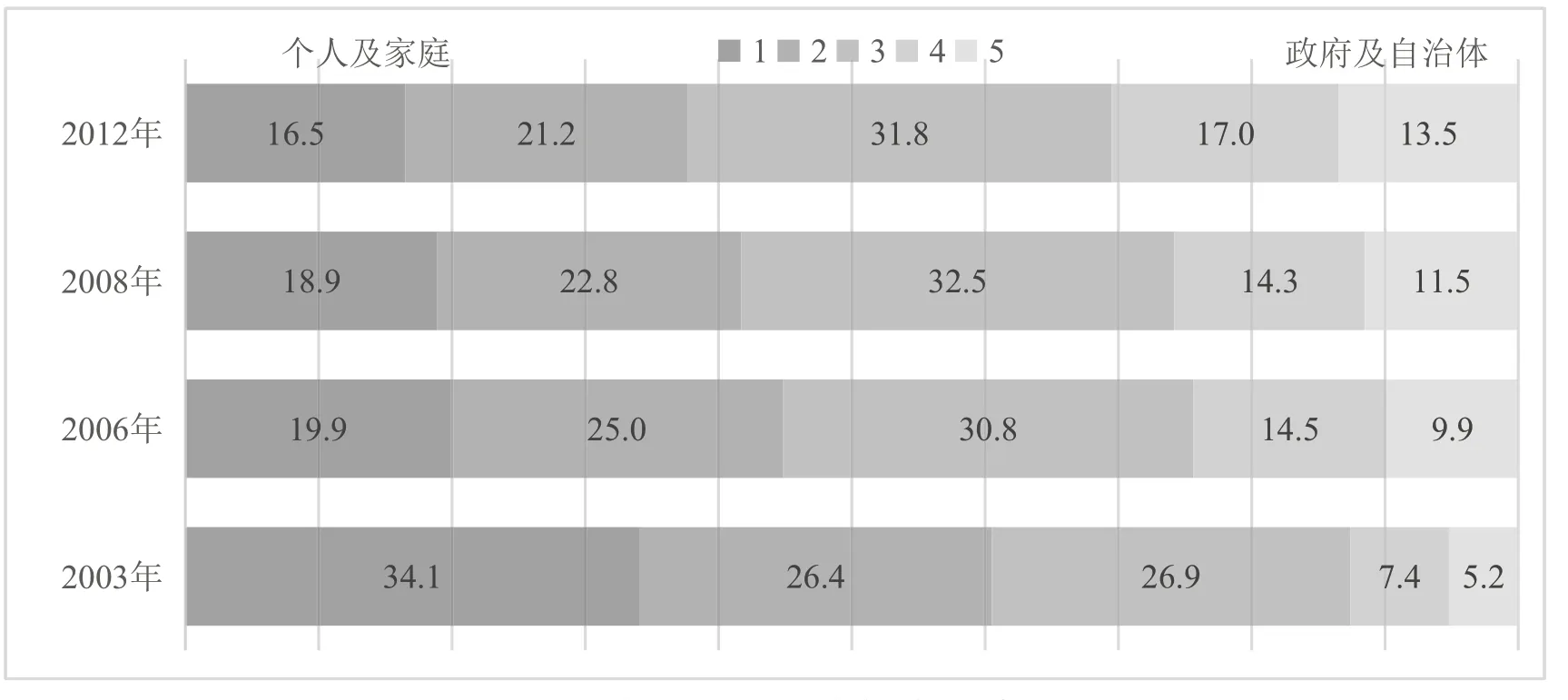

为了分析民众的儿童照顾主体责任意识,本文使用JGSS(日本综合社会调查)⑤JGSS是由大阪商业大学JGSS研究中心(文部科学大臣认定日本版综合社会调查共同研究基地)在东京大学社会科学研究所协助下实施的研究项目。数据进行有序多分类逻辑回归分析。该调查从2002年开始设置了儿童照顾主体责任意识问题。目前可以公开使用的最新数据为2012年的数据,本文以3年为间距选择2003、2006、2008、2012年度(因2009年没有调查,故使用2008年数据)的数据进行分析。

作为因变量,儿童照顾主体责任意识的选项为从“个人及家庭”到“政府或自治体”的5阶梯,数字越高则政府主体责任意识越强,数值越小则个人及家庭的主体责任意识越强。自变量根据文献分为3组变量,第一组是基本属性,包括性别、婚姻、年龄、家庭收入、学历;第二组为家庭结构,包括是否有未满3岁儿童、有未满6岁儿童,交叉项女性×有未满3岁儿童、女性×有未满6岁儿童;第三组为就业形态,包括8个虚拟变量,正式员工、派遣员工、临时员工、自营业者、女性正式员工、女性×派遣员工、女性×临时员工、女性×自营业者①由于篇幅限制省略变量分级及样本基本情况表。。

四、政府视角:政府的主体责任意识变革与社会政策

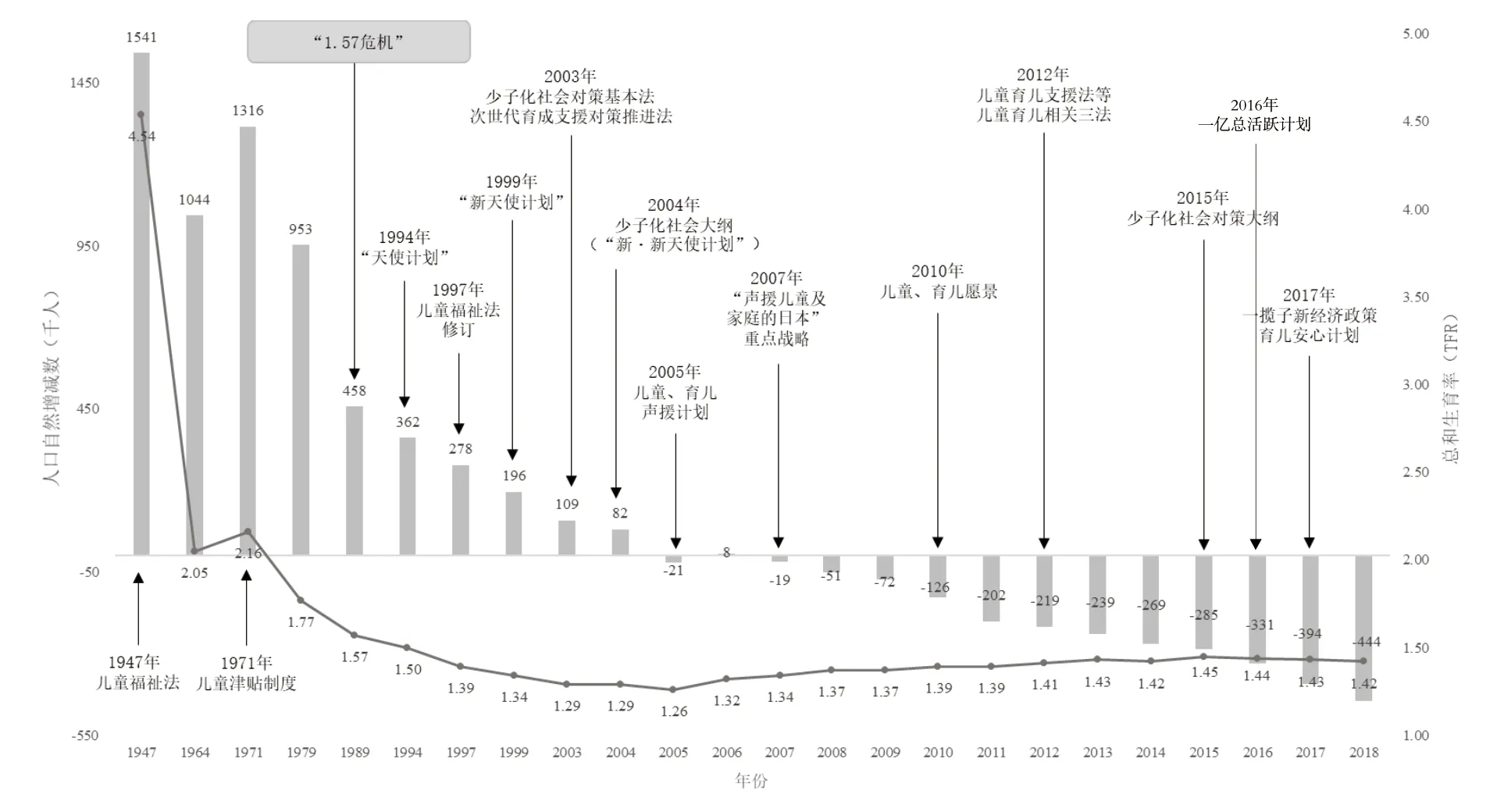

日本政府对儿童照顾主体责任的意识变化的一个重要转折点是1990年的“1.57危机(1.57 shock)”,即:1989年的总和生育率降到了令人震惊的1.57。如图1所示, 20世纪40年代日本的人口出生率很高,特别是1947—1949年是战后日本第一个“婴儿潮”,总和生育率高于4,这一时期出生的人被称为“团块世代”。但是总和生育率由此开始快速下滑,随着“团块世代”进入生育年龄,1971—1974年日本迎来了第二次“婴儿潮”,1971年的总和生育率为2.16。随着第二次生育高峰的结束,日本的总和生育率又开始快速下滑,1989年降到了超出预期的1.57,引发了 “1.57危机”。政府和社会开始认识到少子化危机,对儿童照顾主体责任的意识开始发生改变,并逐步加大了政策支持力度。如前文所述,儿童福利政策的理念可以整理为儿童福利视角、家庭政策视角、社会照顾视角②岳经纶、范昕:《中国儿童照顾政策体系:回顾、反思与重构》,《中国社会科学》2018年第9期。,日本儿童照顾政策正是经历了选择型的儿童福利、普惠型的儿童家庭政策和系统型社会照顾政策3个发展阶段。

图1 日本的人口结构变化与儿童照顾政策

(一)政府的消极态度与选择型儿童福利政策(1947—1989)

现代日本的儿童照顾政策可以追溯到1947年颁布的《儿童福祉法》。但这一时期的儿童福利政策主要是以孤儿、流浪儿等“要保护儿童”为对象展开的。1957年出版的《厚生白皮书》将“要保护儿童”释义为“家庭环境恶劣的儿童,以及身体、精神或性情有障碍或缺陷的儿童”,即所谓问题儿童等“需要国家社会采取特别保护措施的人”,这里的保护措施主要是指“根据各自问题的情况通过入住相应的机构给予必要的保护”①厚生省:『厚生白書1957年版』1957年,第52頁。。因此这一时期保育所的主要功能可以被认为是面向“保育缺失”儿童建立的、具有强烈选择主义色彩的社会福利机构。“保育缺失”主要指,因监护人工作、病患以及其他生活环境等方面的原因,导致儿童无法接受充分保育的状态。这一时期的日本还处在典型的男性养家型社会阶段,女性作为家庭主妇照顾儿童,因此这一时期“保育缺失”的现象并不普遍。进入20世纪60、70年代后,日本步入经济高速发展时期,工业化、城市化、核心家庭化带来了生活方式与价值观的转变,家庭的儿童照顾功能逐步弱化,“保育缺失”的情况便不再仅限于一小部分家庭,而是逐渐成为具有较强一般性的普遍社会现象。面对家庭功能的衰退,20世纪60年代到70年代,日本开始提出儿童福利政策的思路要从“被动解决”变为“主动预防”,将儿童福利政策的主要对象从“要保护儿童”转变为“一般家庭儿童”②厚生省:『厚生白書1965年版』1965年,第179頁。。在这一时期,不仅建立了以第三胎儿童家庭为对象的社会津贴制度(1971年),还加快了保育所的建设工作。对照1969年与1979年《厚生白皮书》记录的统计数据来看,日本在20世纪60年代末期需要保育服务的儿童约有148万人,其中约有51万人无法享受到保育服务,11万儿童入住无照保育所③厚生省:『厚生白書1969年版』1969年,第356頁。。但是到了20世纪70年代末,保育所达到2万所,可以满足200万以上儿童的保育需求。④厚生省:『厚生白書1979年版』1979年,第19頁。

尽管这一时期,保育服务的总量达到了较高水平,但是日本政府对儿童照顾并没有采取积极的态度,而是提出了缺少家庭照顾不利于儿童健康成长的“家庭保育责任论”。例如,1971年的《厚生白皮书》中提到,“长时间的保育,对儿童身心发展有不良影响,导致欲求不满、情绪不稳定等诸多心理问题的症状,此外还有导致注意力、持久力功能低下的报告,因此在延长保育时间时有必要充分注意这些负面影响”,“一般来讲,在儿童的人格形成最重要的时期,母亲是最佳保育者,由母亲照顾最为理想”⑤厚生省:『厚生白書1971年版』1971年,第110-111頁。。这一观点几乎出现在了1971年到1987年间所有《厚生白皮书》当中。如此消极的态度导致日本政府未能满足延长保育、乳儿保育、残障儿保育、病儿保育等多样化的保育需求,因此也导致很多家庭不得不把孩子寄放到儿童酒店等无照保育所。20世纪70年代出现了多起“儿童酒店事件”,这些问题被媒体公开后,政府的监管职责受到质疑,于是日本从20世纪80年代开始提出要普及延长保育时间、夜间保育等服务,而且每年都会以指标的形式,公开实施延长保育、乳儿保育、残障儿保育的机构数量。但是这一时期家庭不可以自由选择服务机构,必须经过当地政府审查和许可,才能利用指定的儿童福利机构。因此总体上来看,这一时期可被认为是基于选择主义的选择型儿童福利政策时期。

(二)政府的谨慎态度与普惠型儿童家庭政策(1990—2009)

1990年日本政府公布1989年的总和生育率为1.57,这是日本有史以来的最低值,震惊了日本政府和社会,让每个人认识到了少子化危机已经袭来。1990年日本内阁召开了“建设儿童健康出生成长环境的相关省厅联络会议”,1994年出台了“天使计划”,1999年出台了“新天使计划”,开始推行以建设保育所为中心的儿童照顾政策。1990年代《厚生白皮书》均以“建设儿童健康出生成长环境”为标题独立成章,可见儿童照顾在社会保障中的地位愈发重要。与此同时,政府开始反思传统的儿童照顾理念,1998年的《厚生白皮书》指出,“我们要抱有灵活的育儿态度,不能受到‘母亲最好不要在孩子小的时候工作,尽量在家里带孩子,所有都要自己来做’等想法束缚”①厚生省:『厚生白書1998年版』1998年,第86頁。。这一观点不仅否定了当时流行的“三岁儿神话”,还对20世纪60年代到80年代政府倡导的“家庭照顾神话”的观点进行了积极的自我批判。学界也开始了反思儿童福利基本理念的讨论。例如,作为官方咨询机构的“儿童未来21计划研究会”指出,原有的“儿童福祉”一词是基于问题儿童与单亲家庭而来,这一概念在今后需要转变为面向所有的儿童和家庭。由此可见,这一时期日本的儿童福祉政策开始向儿童家庭福祉政策转型。

然而,20世纪90年代日本政府仍然反复强调儿童照顾的家庭责任,主张政府不应该干涉个人的人生观、价值观。例如1993年与1995年的《厚生白皮书》指出,“要在不干涉个人人生观及价值观的范围内加强社会支援”②厚生省:『厚生白書1993年版』1993年,第58頁。,“结婚和育儿是与个人的人生观、价值观紧密相关的问题,政府要避免直接进入这一领域”③厚生省:『厚生白書1995年版』1995年,第207頁。。20世纪90年代日本社会福祉进行了“从措置到契约”的基本结构改革,保育服务也随着1997年儿童福祉法的修订,实现了家庭可以选择保育所、保育费负担公平化等发展。

随着少子化危机的深化,2000年后日本政府一改先前重视个人价值观的慎重态度,开始积极介入儿童照顾领域,出台了多项少子化政策。2003年连续出台了《少子化社会对策基本法》和《次世代育成支援对策推进法》两部儿童福利的法律,奠定了日本儿童照顾政策发展的基础,发挥了重要的推动作用。2006年的“新少子化对策”直接提出了要通过重建家庭和社区纽带的国民运动来推动社会整体的意识改革,这一年的《少子化社会对策白皮书》专设一章对其必要性和措施进行了论述:“为了提高出生率,综合地推进各种政策很有必要,但这些政策只有在家庭抚养儿童、社区支撑家庭的社会才能发挥效用。因此,为了强化家庭的纽带、社区的纽带,国家、地方自治体、企业和社区必须协同对社会整体进行意识改革”④内閣府:『少子化社会対策白書2006年版』2006年,第29頁。。

(三)政府的积极态度与系统型社会照顾政策(2010至今)

进入2010年后,日本政府更加积极主动地承担起儿童照顾的责任,儿童照顾政策的理念打破了儿童家庭福祉的范畴,进入了社会照顾政策的时期。

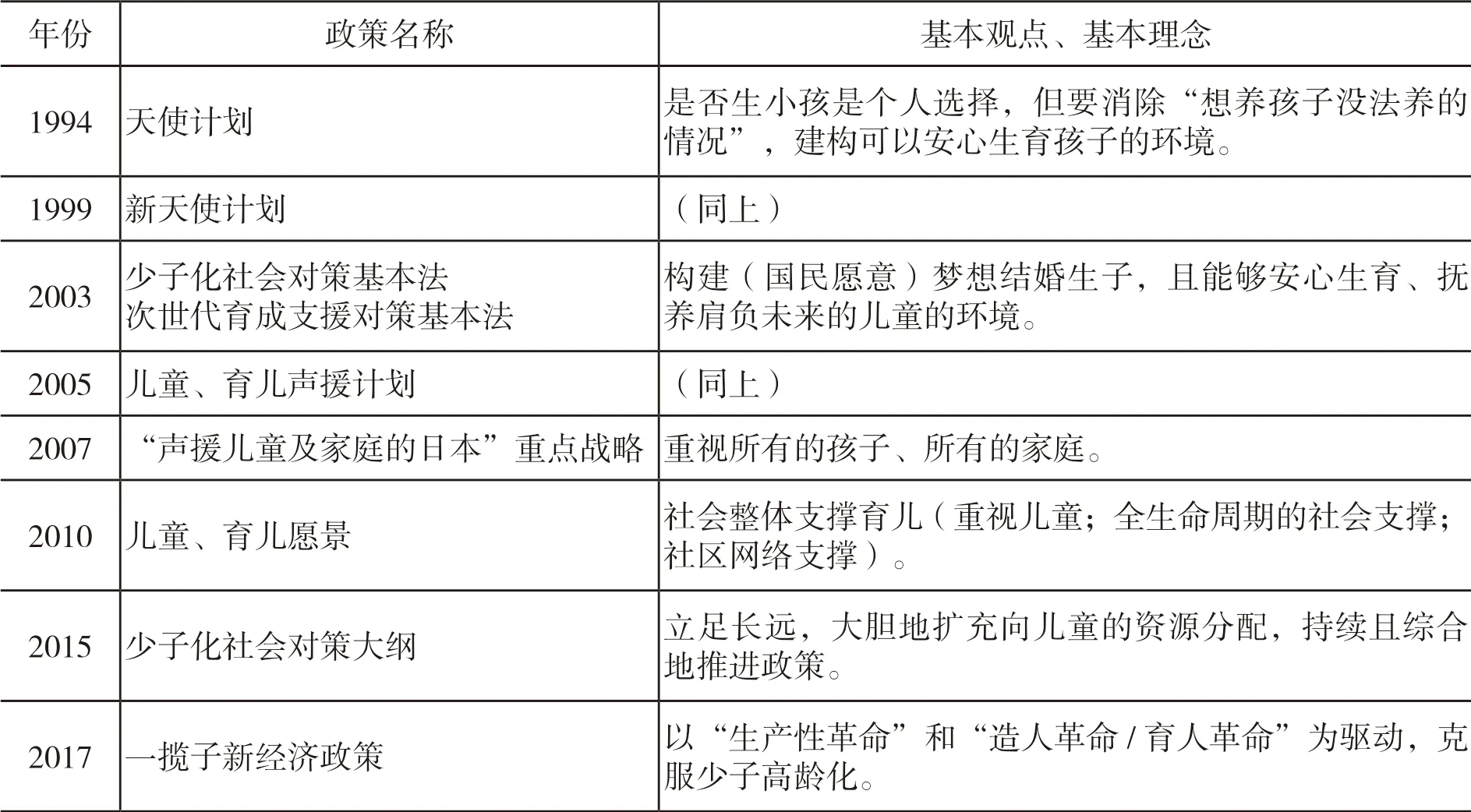

日本政府在儿童照顾方面越来越积极的态度变化,从政策用词及各政策基本理念可以一目了然(如表1所示)。在2003年的《少子化社会对策基本法》和《次世代育成支援对策推进法》的基本理念中强调了父母及其他监护人负有育儿首要责任,国家责任是构建安心生育、抚养儿童的环境。“支援”一词在日本育儿政策中用得最多,这是一个较为中性的词汇,但“声援”与“支撑”则可以清晰地体现出态度的变化。2005年日本出台了“儿童育儿声援计划”,2007年出台了“‘声援儿童及家庭的日本’重点战略”,这两项政策使用了“声援(応援)”一词。但是2010年的“儿童育儿愿景”政策则提出“社会整体支撑育儿”的基本理念,“声援”和“支撑(支える)”两个词汇的变化,很清晰地让人看出政府的姿态变化:从之前避讳直接介入家庭的第三方姿态,转变为更加积极的参与、发挥基石的作用。政策文件中明确提出了儿童照顾责任的转变,即从传统家庭或父母负担育儿,转型到社会整体支撑育儿,改变之前附加给个人过重负担的情况。在2017年《一揽子新经济政策》中,日本政府更是把积极推动者的姿态表现得一览无余,使用了“造人革命(人づくり革命)”一词,并将其与生产性革命并驾齐驱作为日本克服少子高龄化、实现未来发展的重要举措,大胆地推动了幼儿园、保育所及儿童园等幼儿教育(保育)的免费化。

表1 日本儿童照顾政策的基本理念

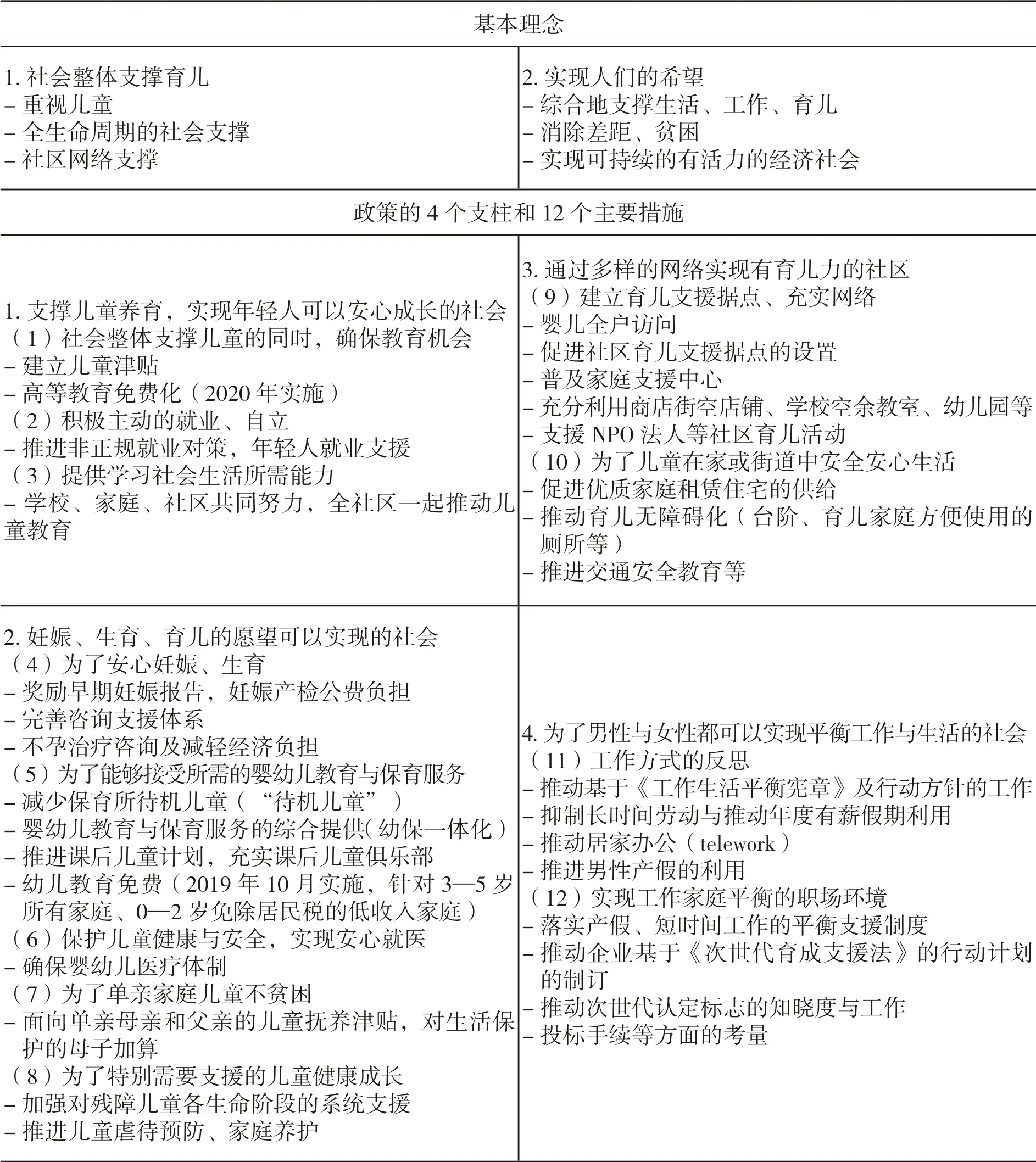

这一时期的儿童照顾政策的基本理念是全社会支持育儿,实现人们的希望。社会整体支撑育儿包括3个方面:重视儿童、全生命周期的社会支撑、社区网络的支撑;实现人们的希望也包括3个方面:综合地支援生活、工作、育儿,消除差距与贫困,实现可持续的有活力的经济社会。为了实现这样的理念,儿童照顾政策被分为如表2所示的4个支柱(4个政策群)和12个主要措施。

表2 日本儿童照顾政策的基本理念和4支柱12项主要措施

五、民众视角的儿童照顾主体责任的态度变化

(一)描述性结果:态度变化

如图2所示,2003年日本民众的主流意识还是儿童照顾应该由个人和家庭承担主要责任,即:超过一半的人认为儿童照顾的主体责任属于个人和家庭(选择1和2的总和,2003年为60.5%)。但是随后这一比例持续减少,在2012年减少至37.7%。社会主流意识出现变化,认为儿童照顾的主要责任应该由国家承担成为主流意识,即:认为主体责任在政府的人的比例(选择4和5)从2003年的12.6%增加到2012年的30.5%,同时选择中间值3的从2003年的26.9%增加到2012年的31.8%。

(二)回归结果:支持人群的结构性变化

表3是日本儿童照顾主体责任意识的有序多分类逻辑回归结果,我们首先可以看到基本属性变量中,年龄、学历、家庭收入、性别在不同年度中显著性有所不同。年龄在2003年呈现出统计显著性,青年人较老年人更容易支持政府应该承担儿童照顾的主体责任。但年龄变量在2006、2008、2012年度不再有显著性,说明儿童照顾主体责任意识不再有年龄结构的区别。学历在2003年和2008年有显著性,有初中水平学历的人更倾向于个人和家庭应该承担儿童照顾的责任,但是这一变量在2006年和2012年并不显著。家庭收入只在2006年在10%水平上出现显著性,在其他年度均不显著。性别在2012年之前的年份中未显示出统计显著性,但是在2012年出现统计显著性,而且系数数值较高,分析结果显示男性比女性更倾向支持政府应该承担儿童照顾的主体责任。

各影响因素中只有育儿状态在各年度中均呈现出统计显著性且系数较大,说明育儿状态是最重要且最为稳定的影响因素。这与先行文献结果是吻合的,正在育儿的人群对儿童照顾社会化支援需求最大,同时该群体也是最主要的受益者,因此处于育儿状态中的人是该项社会政策的最主要支持群体。育儿状态中,有一个有趣的现象,有未满3岁儿童的人在2006年时倾向于不支持政府责任,2008年这一变量的系数仍为正,但不再有统计显著性,进入2012年这一人群转为倾向支持政府应承担儿童照顾的主体责任。有统计显著性的变量中,只有“未满3岁儿童”这一变量出现这一现象。这一态度反转并不是偶然,而是和日本“三岁儿神话”有着紧密关联,即:到2006年为止,日本民众的“三岁儿神话”思想依然根深蒂固,但是后面几年发生了变化,2012年的数据显示这一社会意识已经发生了根本性的变化。

图2 日本民众儿童照顾主体责任意识(%)

表3 日本儿童照顾主体责任意识有序多分类逻辑回归结果

就业形态的变量在2003、2006、2008年度都没有统计显著性,但是在2012年出现了显著性,而且系数与育儿状态变量接近,说明在2012年就业形态成为影响儿童照顾主体责任意识的重要因素。女性正式员工、女性自营业者更倾向支持政府应该承担儿童照顾的主体责任,这说明女性就业是影响儿童照顾主体责任的重要因素。与女性自营业者变量不同,未分男女的非自营业者(整体)比自营业者更倾向支持政府应该承担儿童照顾的主体责任,这可能归因于自营业者比非自营业者的时间灵活,比较容易承担儿童照顾责任。但是由于女性更多地承担了儿童照顾责任,女性与男性呈现出不同的意识。

为了确认变化的时间节点,我们对2010年进行了同样的有序多分类逻辑回归,结果发现2010年女性正式员工变量在10%水平上呈现统计显著性(p值为0.066),系数为-0.285,这说明从2010年开始就业形态就逐渐成为影响儿童照顾主体责任意识的重要变量。

六、总结与讨论

本文从政府和民众两个视角探讨了少子化时代日本儿童照顾主体责任意识的变化。

政府的儿童照顾主体责任意识方面,通过对《厚生白皮书》《少子化社会对策白皮书》和政策文本的分析,我们可以清晰地看出日本政府主要经历了3个时期:1947—1989年日本政府采取的是消极态度的儿童福利;随着少子化危机的凸显,日本政府从消极态度改为谨慎地开始施行儿童家庭政策;随着少子化危机的进一步加深,2010年后日本政府不再“犹犹豫豫”,而是开始积极主动地承担起儿童照顾责任,日本的儿童照顾政策进入了社会照顾阶段。通过白皮书中的论述,我们可以看到政府意识变革的主要原因是少子化对经济生产与劳动力再生产、社会保障体系可持续运转所产生的负面影响。

民众的儿童照顾主体责任意识方面,我们发现2000年后日本民众认为政府应该承担儿童照顾主体责任的意识越来越强,而且通过其影响因素分析,我们可以看出这一意识发生了结构性的变化:2010年后就业形态,特别是女性就业形态成为重要的影响因素。育儿状态是最为稳定而重要的影响因素,这一变量群体现了家庭与儿童照顾之间矛盾;而女性就业形态变量则体现了女性社会参与和儿童照顾之间的矛盾。前者的矛盾可以通过儿童家庭政策进行应对,但是后者则需要超越家庭的范畴通过社会照顾的视角进行社会政策的建构。换言之,民众在2010年经历了儿童家庭政策需求向社会照顾政策需求的转变。因此,在这个意义上,民众和政府经历了同样的意识变革。

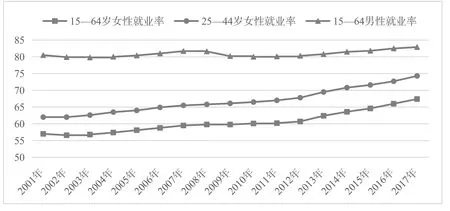

为什么民众出现了这样的意识变化?这可以通过图3得到解释。20世纪90年代,随着日本泡沫经济崩溃、服务业比重上升,女性就业率逐渐增加,1997年双薪家庭超过了专业主妇家庭①李蓮花:「児童福祉政策:保育サービスを中心に」田多英範編著『「厚生(労働)白書」を読む:社会問題の変遷をどう捉えたか』ミネルヴァ書房,2018年,第217-220頁。。如图3所示,2000年后女性就业率继续不断增高,15—64岁女性就业率在2001年为57.0%,2010年超过60%,2012年后增速加快,2017年增加到67.4%。24—44岁女性就业率从2001年的62.0%增加到2017年的74.3%。

图3 日本女性就业率(%)

女性就业率的增加,将女性的社会参与和儿童照顾之间的矛盾,即儿童照顾的政府主体责任凸显出来。女性就业不仅是家庭经济的需要、男女平等理念的要求,还是少子化危机背景下国家经济发展和社会保障的需求。2008年日本进入了人口减少时代,劳动力不足成为各行业普遍的问题,女性就业成为解决劳动力不足的重要措施。少子化社会中,提高生育率、增加劳动年龄人口不仅难度大而且有时间差,而提高女性就业率便成为缓解社会保障财政危机的重要手段之一。因此,2012年第2次安倍内阁将女性就业作为经济发展战略的重要支柱,促进女性就业成为2010年后儿童照顾政策的重要特点①李蓮花:「児童福祉政策:保育サービスを中心に」田多英範編著『「厚生(労働)白書」を読む:社会問題の変遷をどう捉えたか』ミネルヴァ書房,2018年,第217-220頁。。

日本经验让我们看到女性就业增加了儿童社会照顾的需求,而我国女性就业率一直保持着较高水平。表4为中国和日本的分年龄段女性劳动参与率,对比两组数据可以看出,我国的适育年龄女性的劳动参与率一直以来都高于日本。以2010年为例,日本女性在25—34岁年龄段和35—44岁年龄段70%左右的劳动参与率水平,而我国女性在这两个年龄段都保持在80%以上。也就是说比起日本,我国有更多的适育年龄女性参与到社会劳动中。根据上述分析中得出的结论来看,我国女性对儿童社会照顾政策的需求程度比日本更高。

表4 分年龄段中日女性劳动参与率(%)

目前我国儿童照顾社会化服务短缺的危机似乎并不明显,这是因为祖父母一代“勇敢”地承担起了儿童照顾的责任,其典型的代表有农村隔代家庭中的“留守老人”和城市的“老漂族”。但是,社会化儿童照顾服务责任转嫁到祖父母一代是有条件的,即祖父母们愿意承担儿童照顾的责任。然而,日本经验让我们看到,民众的儿童照顾主体责任意识是会变化的,2003年时老年人比青年人更倾向儿童照顾责任在个人和家庭,但是年龄变量在之后的3个年度中都不显著。也就是说,包括老年人在内的越来越多的人支持政府应该承担儿童照顾的主体责任。这意味着,未来中国民众的儿童照顾责任意识变化的时刻,就是儿童照顾社会化服务需求“井喷”的时刻。我们应该抓住“50后”“60后”这一代人为我们争取的政策、服务准备期,尽快完善儿童照顾政策,转型到社会照顾模式。

——一个鲜为人知的厚生会计学校