低生育率危机背景下韩国家庭福利政策变迁研究

[韩]金炳彻 [韩]都南希

一、引言

韩国的低生育率问题不仅表现为生育率水平低,而且其下降速度也很快,因此成为了韩国严重的社会问题。自2006年低生育率成为社会问题以来,政府的应对支出已超过了152兆韩元。尽管如此,人口减少问题持续13年一直是备受关注的问题。文在寅政府执政之后,生育率下降趋势仍然在加速。

据报道,2018年的总和生育率创造了历史最低纪录,即0.98①통계청, 『2018년 인구동향조사, 출생.사망통계 잠정 결과』, 통계청 보도자료, 2019년 3-9쪽.,之后不到一年的时间里,总和生育率又创新低。预计生育率2019年基本上也会维持在去年的0.98,将连续两年低于1.0。2016年全年新生儿数为40. 62万人,2017年的全年新生儿数为35.77人,比上一年减少了11.9%,这是自2001年受金融危机影响之后的最大跌幅。在过去15年间,韩国政府认为晚婚和晚育等人口学变化是影响生育的最重要原因,因此实施了生育奖励政策,但生育率并未得到恢复,1.0左右的总和生育率也未能维持。

因此,有必要对过去15年期间为解决低生育率问题所制定的政策进行检讨。本文对前后3次的健康家庭基本计划与低生育率和高龄化基本计划、中长期保育计划、幼儿教育发展计划及儿童政策基本计划等大纲进行了回顾,并通过政策评价指出政策成就。此外,通过分析韩国社会的低生育原因,旨在提高未来生育政策的实效性,并指出对未来政策的启示。

二、韩国低生育率危机的社会经济影响

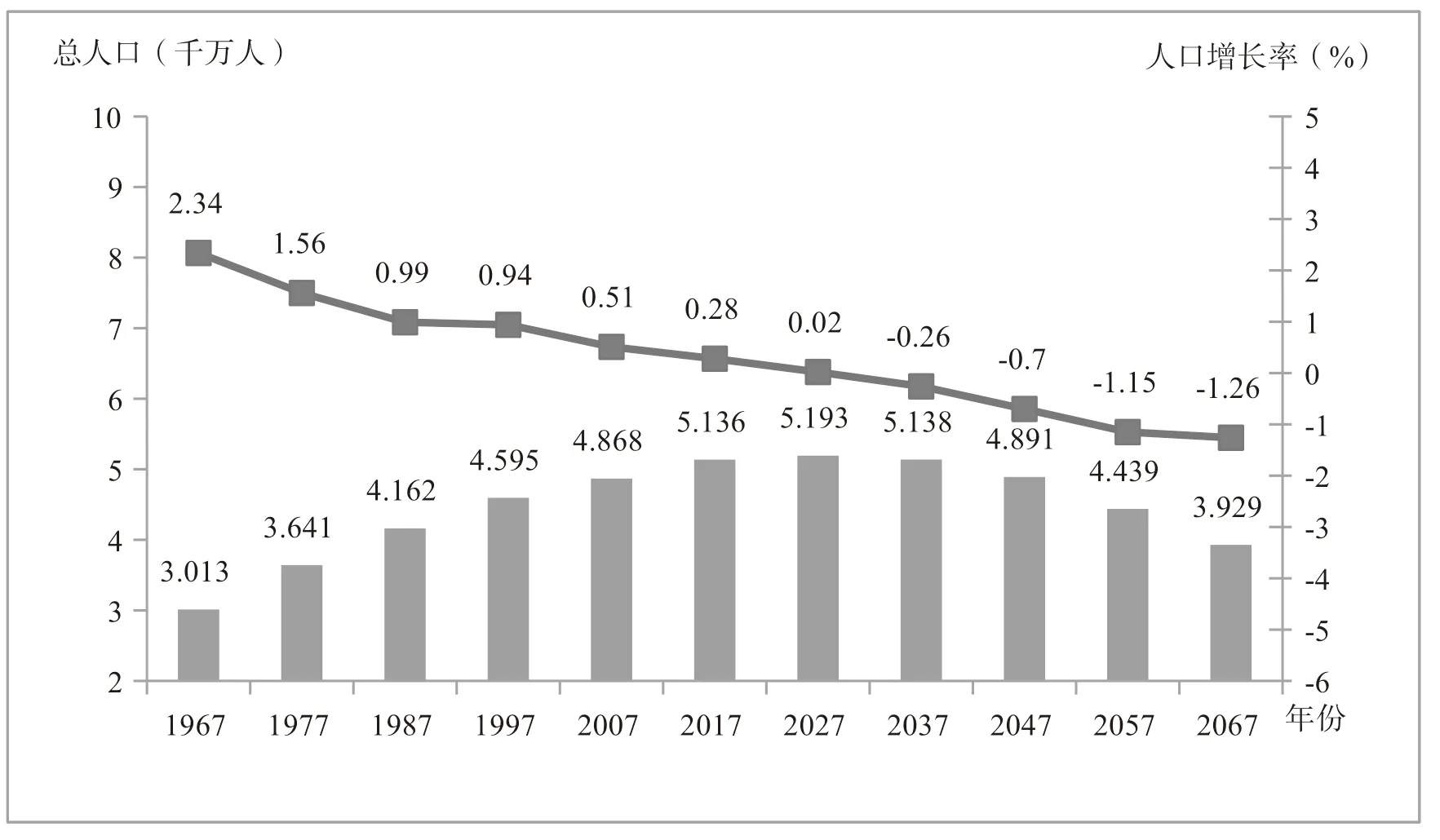

(一)总人口和人口增长率

人口增长率是衡量人口变动的标志性指标,其同人口总量共同构成国家制定中长期发展规划以及各类经济和社会政策的基本依据。人口增长率包括一定时期内人口出生和人口死亡差额形成的自然增长率和人口迁移形成的人口社会增长率。2008年,韩国人口增长率为0.76%,2011年提高至0.77%,但到2019年却下降至0.2%。韩国人口增长率在1967年时为2.34%,1977年时降至1.56%,1987年已到0.99%,1996年之后一直保持在低于1%的水平,2017年时仅为0.28%,预计到2027年时约为0.02%。从总人口数量来看,2017年韩国总人口为5136万人,预计到2027年会增至5193万人,但2067年又会减少到3929万人(与1982年的人口总量相等)(见图1)。人口数量变动是由出生、死亡和国际流动等多重因素所致。在韩国,预计因生育率下降和高龄化加深所导致的死亡人数超过新生婴儿数,进而造成从2019年开始出现人口总量自然减少的现象。

图1 总人口(千万人)与人口增长率(%)

(二)总和生育率、分年龄生育率及平均生育年龄

导致人口增长率下降的另一个重要因素是生育率下降。自2000年以来,韩国低生育率问题更加突出。在2000—2018年间,总和生育率在2000年时达最高水平,为1.48,之后分别在2007年和2012年出现过高峰,分别为1.25和1.3;从育龄女性生育数来看,2010年和2016年育龄女性勉强达到人均生育1个子女的水平,2010年为1.25个,2016年为1.3个,但到2017年这一数字已经降至1.05,2018年进一步降至0.98,创下自2005年实施低生育率和高龄化基本计划以来的最低水平。从产妇的各年龄段生育率来看,30—34岁生育率最高。自2010年以来,25—29岁的生育率逐渐降低,35—39岁的生育率则呈逐渐上升趋势。总体而言,女性平均生育年龄正在呈现不断上升的趋势(见表1)。

表1 分年龄段生育率与总和生育率(2000—2018年)

2018年韩国新生婴儿为32.69万人,比2017年减少3.09万人。从各年龄段来看,35—39岁的生育率首次超过25—29岁。女性平均生育年龄也从2010年的31.26岁提高到2015年的32.34岁,2018年则进一步增至32.8岁。根据韩国统计厅《2018年人口动态调查》的数据,韩国女性第一胎平均生育年龄为31.9岁,二胎为33.6岁,三胎为35.1岁,四胎以上为36.7岁。分析认为,将结婚年龄推迟至工作稳定之后的社会趋势,导致晚婚成为韩国社会的普遍现象,进而对生育率产生影响①이삼식, 『인구 및 출산 동향과 대응 방향』, 『보건복지포럼』, 2017년 243권 29-46쪽.。

(三)家庭人口数和“子女价值”

近年来,韩国家庭人口数量呈增长趋势。但在普通家庭中,独居的家庭数也在增加。数据显示,2000年时平均家庭人口数为3.1人,但从2015年起就一直稳定在2.5人,2018年进一步降至2.4人(见表2)。

表2 分年度家庭人口数(人)

根据对已婚女性理想子女数的调查,已婚女性平均理想子女数已经从2015年的2.25个降至2018年的2.16个,但实际生育子女数却为1.75个,比理想子女数少0.41个(见图2)。即使考虑今后生育计划的干预效果,仍比理想子女数少0.24个。这也说明当前韩国女性生育意愿仍然难以充分实现②이소영, 『자녀 출산 실태와 정책 함의』, 『보건복지포럼』, 2018년 제268권 35-46쪽.。调查中对理想子女数表示“不知道”的比例也有所增加。此外,韩国还以已婚女性和未婚男女为调查对象,对子女价值(Value of Children)进行了调查。所谓子女价值,是指子女在满足父母的需求上所体现的功能或功用。已婚女性对成为父母和子女价值更倾向于赞成;而未婚女性与男性相比,对成为父母和子女价值赞成的比率有所减少(见表3)。因此,有必要研究未婚女性对成为父母和子女价值的看法。

图2 有不同理想子女数的已婚女性(15—49岁)的分布(%)

表3 已婚女性、未婚男女对子女价值的观点(%)

(四)影响低生育率政策效果的原因分析

为解决低生育率问题,韩国出台并实施了多项促进生育和育儿的政策并投入了巨大财力,但总和生育率仍呈不断下降趋势,且无任何提高的迹象。因此,与政策执行相比,韩国更需要深入研究韩国社会的新变化与新动向。从根本上来说,与其用政策和预算不足来解释这一问题,不如从更为深入的人口学、价值观、社会经济因素以及社会政策因素等多个方面来寻找答案。

第一,早期国家生育控制政策的影响。20世纪80年代初期,韩国实施生育控制政策,导致每年新生婴儿数量从原来的70—80万人下降到20世纪90年代的60多万人,这一政策影响至今。当时的新生婴儿现在正值28—34岁的结婚和生育适龄期,数据显示,30—34岁的育龄女性人口数和各生育年龄段产妇的新生儿数均呈现下降趋势,尤其是结婚登记总量不断减少,50岁以下的未婚率也呈现增长趋势。换言之,未婚、独居、没有子女的女性正在急剧增加。此外,第一胎的生育年龄也从1993年的26.2岁增至2017年的31.6岁。通常而言,在生育一胎之后再次生育的几率也更低。因此,随着适婚人口数量下降、婚后生育第一胎年龄的提高,生育多胎的可能性也就更加受限。

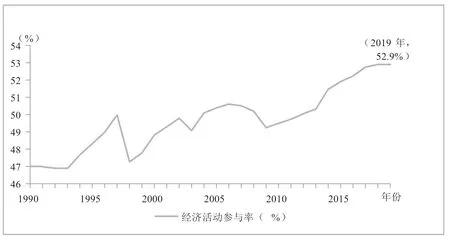

第二,社会文化因素的影响。社会规范、价值观以及社会态度对结婚、生育、家庭以及子女的意识和行为的影响属于社会文化因素。女性的结婚和生育行为会受到社会对女性社会活动的认识、女性家庭角色的社会规范、对女性的成就期待以及对子女的偏爱等因素的影响。随着传统的大家庭逐渐被核心家庭取代、子女数减少,女性经济活动增加(见图3)。在自我经历比结婚更为重要的整体社会环境中,女性晚婚或不婚的现象日益明显。而且,即使已婚女性也因家庭和工作难以平衡、家庭内部两性平等仍未实现等因素而导致生育和养育面临诸多困难。这些社会因素进一步加剧晚婚和不婚现象,结婚和生育被认为是一种选择,而不是必需。

第三,经济因素的影响。随着受教育水平的提高,对收入水平的期待也随之上升。然而,若无法维持相应的就业或经济活动则结婚就存在困难,生育也自然成为一个更为困难的决定。此外,结婚所需的基本生活以及居住等费用的增长也让更多人倾向于选择晚婚或不婚。从实际来看,养育子女的成本较过去有大幅提高,养育子女变得更加艰难,许多人因此不愿生育。因此,结婚和生育的经济成本也是人们选择不婚和不育的原因。

三、韩国生育政策的发展过程

本部分以2006年以来韩国中央政府实施的阶段性生育政策基本计划为基础,介绍了韩国生育政策的主要内容。为了考察韩国生育政策的背景和基本方向,先介绍同一时期先后制定的健康家庭基本计划与低生育率和高龄社会基本计划,再介绍各项中长期保育计划、育儿教育五年计划以及儿童政策基本计划。这些基本计划可以看作是韩国为解决低生育率问题并加强培养儿童而做出的一系列努力。

图3 1990—2019年韩国女性的经济活动参与率(占15岁以上女性的比例%)

(一)健康家庭基本计划与低生育率和高龄社会基本计划

2005年,韩国制定《健康家庭基本计划与低生育率和高龄社会基本计划》(以下简称《基本计划》)的社会背景是生育率偏低(总和生育率仅为1.08)、家庭形态变化、家庭价值观改变导致的“家庭功能削弱”,故《基本计划》是针对养育成本增长、结婚和生育年龄变化、工作和家庭平衡困难、传统婚姻和子女观削弱导致的低生育率等社会问题所采取的应对措施①윤홍식, 『‘저출산·고령사회 기본계획: 2006-2010’의 평가와 전망』, 『젠더리뷰』, 2006년 1권 24-33쪽.。这一时期,韩国一人和双职工家庭不断增加,离婚导致的单亲家庭和再婚家庭亦不断增加②정영금 외, 『가족친화지원사업의 시행현황과 개선방안』, 『한국가정관리학회지』, 2013년 31권 4호 83-96쪽.。个人主义价值观的日益盛行,不仅让结婚变成一种选择,也使离婚越来越为社会所接受。对生活质量的关注提高了人们对幸福生活和家庭的期待。此外,因传统的大男子主义思想以及家庭内部传统的性别角色,导致女性照护负担过重,并出现照护空缺和虐待儿童等不良社会现象③이삼식, 『제2차 저출산·고령사회 기본계획 수립 배경과 의의』, 『보건복지포럼』 2011년 172호 5-10쪽.。基于这一背景,《基本计划》将目标确定为“恢复家庭功能”和“营造鼓励生育和养育的社会环境”,旨在积极创造促进恢复家庭功能的社会环境和家庭文化,为偏离传统家庭功能的社会现象回归正常化奠定基石。为实现上述目标,《基本计划》的重点是为环境脆弱家庭建立支持体系,具体措施是建立生育和养育的社会体系,扩充保育服务的基础设施及调整政策供给的性质。

2010年,第一次《基本计划》实施完成。韩国中央政府在对计划实施后的社会变化和政策成就进行评估的基础上制定了第二次《基本计划》。第一次《基本计划》实施期间,尽管韩国生育率略有上升,但并未回升到原有水平。家庭价值观和家庭形态多样化所导致的家庭功能弱化和矛盾现象还持续显现。此外,男性的家务和育儿参与程度仍然微不足道。因而,可以认为第一次《基本计划》并未在营造健康家庭文化和家庭友好型社会环境上产生效果。

第二次《基本计划》不再以特定弱势家庭为中心,而是考虑到双职工等所有家庭的特点,以满足其差异化需求并减轻养育经济负担为目标来制定支持方案。同时,强调通过家庭、社区、国家的合作来增强父母的能力④여성가족부, 『제2차 건강가정기본계획: 2011-2015』, 여성가족부출판사, 2011년 64-79쪽.。另外,在第二次《基本计划》中,为了营造有利于生育和养育的环境,还设定了为父母提供个性化支持并改变社区意识的目标,尤其是加强对工作女性的支持,积极响应双职工家庭养育子女的需求。

第一次和第二次《基本计划》的方向均为营造工作和家庭平衡的职场和社会环境并提高家庭成员的能力,强调加强经济支持来减轻育儿负担并确保育儿的公共性。通过营造平衡工作与家庭的环境、扩充育儿支持基础,进而提高父母对育儿的责任感并发挥养育子女的功能。

健康家庭基本计划从以弱势群体为中心转变为涵盖所有家庭的政策,既包括针对双职工家庭的政策,也涵盖了平衡家庭和工作的政策,力图构建生育友好型社会文化环境,努力改善婚姻文化、孕产妇关怀文化以及促进两性平等家庭文化。然而,因急剧下降的生育率和加速的高龄化,对第一次低生育率与高龄化社会基本计划(2006—2010年)与第二次低生育率与高龄化社会基本计划(2011—2015年)的政策评估结果表明,其仍然有待改善。应对人口结构变化的政策不能仅从短期出发,更需从长远的角度去寻找社会结构性原因(就业、教育、居住等)并制定相应的政策。最为重要的是,第三次低生育率与高龄化基本计划(2016—2020年)执行期间正是劳动年龄人口减少并进入高龄社会之时,作为应对人口悬崖危机的最后黄金期,需要集中全社会力量来实施应对政策,以期达到政策目标①변수정, 황남희, 『저출산고령사회기본계획의 주요 내용과 향후 과제』, 『보건복지포럼』, 2018년 258권 41-61쪽.。

从2016年开始实施的第三次低生育率与高龄化基本计划(2016—2020年)加强了为各类家庭形态及不同家庭生命周期提供服务支持。家庭、工作单位与社区均被纳入旨在平衡工作和家庭以及照护的政策范围,以寻求社会层面的支持。

(二)中长期保育基本计划

中长期保育基本计划是根据《婴幼儿保育法》制定的五年实施规划。2006年第一次《中长期保育基本计划(2006—2010年)》制定,2008年新政府成立并公布了反映新国情理念和保育政策环境变化的《关爱儿童计划(2009—2012年)》,2012年制定了第二次《中长期保育基本计划(2013—2017年)》,目前实施的是第三次《中长期保育基本计划(2018—2022年)》。

第一次中长期保育基本计划的基本目标是为公共保育和提高保育服务质量奠定基础,2009年的关爱儿童计划则是基于需求的普遍性,为满足个性化支持而实现保育服务的多样化。第二次中长期保育基本计划将保育费用支持和家庭养育津贴的政策对象扩大至所有年龄人群,强调保育中的国家责任。同时,重视对保育服务的质量管理以促进需求者对保育服务的参与和信任。第三次中长期保育基本计划旨在提供优质保育服务并提升幼儿园公共性和可信赖度,提高父母的养育能力,扩大对保育和养育的社会责任,构建为婴幼儿幸福成长而共同努力的社会②권병기, 『제3차 중장기보육 기본계획(2018-2022)의 주요 내용』, 『육아정책포럼』, 2018년 55권 24-31쪽.。

第一次中长期保育基本计划奠定了公共保育的基础,2009年的关爱儿童计划又为各类需求者提供了个性化保育服务,两者成为提高保育服务可获得性的基石。第二次计划寻求以费用支持的普遍化和保育服务的开放性来加强保育服务的公共性,通过改善保育服务体系来提高服务质量,同时维持对个性化需求的支持。第三次中长期保育基本计划的目标是大力推进第二次计划强调的“加强保育服务公共性和提高保育服务质量”,继续扩大对父母养育的支持,努力改善保育服务在量和质两个方面低满意度的状况③김진석, 『제3차 중장기 보육 기본계획 평가: 기대와 우려』, 『복지동향』, 2018년 233호 47-52쪽.。

(三)幼儿教育发展五年基本计划

2012年,韩国修订并颁布实施《幼儿教育法》,把“幼儿教育中长期政策目标及方向五年规划”法制化,并明确了基本计划的制定和执行责任主体。同时,随着“育儿教育的先进化推进计划”的具体措施实现法制化,相关政策得以持续推进。自2013年3月起,无论监护人收入水平高低,幼儿园及托儿所所有儿童均可享受幼儿学费支持(适用共同教育课程),这为免费保育政策的制定和发展奠定了基础,同时也与大部分OECD成员国构建的幼儿教育体制(3—5周岁幼儿免费公共教育制度)一致①교육부 유아교육정책과, 『유아교육발전 5개년 계획』, 『육아정책포럼』, 2013년 38권 44-51쪽.。

政府通过将免费教育法制化、扩大幼儿学费支持等措施,努力持续提高幼儿教育的数量和质量以及减轻家长负担。与此同时,通过保障家长知情权和幼儿园选择权、建立运营委员会(家长与教员组成)加强幼儿园运营透明性与责任感、延长公立幼儿园园长任期与公开招聘优秀人才等,为“幼儿教育现代化”打下了基础。尽管如此,因公私立幼儿园建立和发展不均衡造成的需求问题、公立幼儿园分年龄编班不周到等问题,极有必要改善幼儿园的薄弱环节。

因此,为了加强免费教育的基础并促进其进一步发展、推进现代化幼儿教育的相关政策及履行幼儿教育发展五年计划规定的法律义务,教育科学技术部(现为教育部)在2013年2月制定了“第一次幼儿教育发展五年计划(2013—2017年)”。第一次幼儿教育基本计划旨在通过加强教育过程与课后作业的基础、提高幼儿园运营效率、提升教育专业化和职业自豪感以及加强支持体系,最终达到提供优质教育的目的。由此扩大幼儿教育的机会并减轻家长的负担,以及改善幼儿教育的环境基础并实现对幼儿教育的“国家完全责任制”。

随着社会变化和产业发展,幼儿教育模式也需随之发生改变,需要创造家长与社区合作的幼儿教育环境。婴幼儿时期的经历会对个人产生终身影响,故为了消除人生起点上的教育差距,必须加强幼儿教育。近年来,尽管幼儿教育已经普及且在数量上有明显增长,但仍需要进一步扩大国家对幼儿教育的责任②교육부 교육복지정책국, 『유아교육 혁신방안』, 교육부출판사, 2018년 9-16쪽.。

在第二次幼儿教育改革方案中,继续加强了第一次方案所强调的幼儿教育中的国家责任,并把教育文化改革作为未来蓝图。与此同时,为了具体措施的落实,改革方案强调了不同利益攸关方之间综合性、体系化的支援体系的构建。

(四)儿童政策基本计划

由于家庭的变化导致儿童成长的条件与传统的社会背景不同,对儿童需要细致的政策考量,在这样的背景下制定的儿童政策基本计划,其具体目标在于提高儿童的幸福感。为了创造尊重儿童权利并使其能够享受安全、健康生活的社会环境,计划提出了在非法领养、儿童虐待等不利情况下保护儿童的具体措施,并正在对由于双职工家庭增加而导致被放任的儿童增加的情况以及课后照护服务体系完善等进行整顿。此外,为了使儿童获得尊重与幸福,计划强调了以加强家庭养育力量为实践基础,并强调通过落实计时保育、养育津贴、儿童照护服务,让父母认知到养育的责任③박세경, 『제1차 아동정책기본계획(2015-2019년) 추진의 과제』, 『보건복지포럼』, 2018년 258권 72-94쪽.。

四、韩国生育政策评价及其对中国的启示

(一)低生育率政策评价

通过政府为应对低生育率和家庭功能弱化而制定的推进计划的变化,可以看出韩国低生育率政策的历史走向。尤其是2006年之后,女性家庭部、福祉部、企划财政部等部门制定了联合计划,为恢复家庭功能推出了多种支援政策,其支援对象和内容从以弱势阶层为中心的初期支援逐渐扩大到所有家庭,改变了2005年之前韩国并未意识到家庭变化是一个严重问题的情况。这些计划对解决韩国家庭与育儿问题更具针对性,并推动了政府积极出台相应政策。

韩国政府的家庭与育儿政策的走向具体表现如下。2006年到2011年间,首次制定了健康家庭基本计划与低生育率和高龄社会基本计划,并以5年为周期,这可以称之为恢复家庭功能、减轻父母养育负担的“奠基时期”。在这一时期,为创造工作与家庭平衡的企业文化,政府引进了配偶休产假、育儿期工作时间的缩短等政策。随着2009年新政府执政,其修订并实施了婴幼儿保育相关的关爱儿童计划,与之前的中长期保育基本计划不同,其方向转变为以各种“需求者为中心的个性化保育支援”为基础,父母负有养育责任,但保育的空缺由国家提供支援。其中,代表性的政策是为支持在家庭养育婴幼儿的父母而向其提供家庭养育津贴。2011至2012年是制定并实施第二次健康家庭基本计划与低生育率和高龄社会基本计划的时期,其特征是制定了普遍性的家庭保育空缺支援和减轻养育费用负担的政策。在此时期,韩国社会由于女性的经济活动增加和养育费用负担沉重,结婚、怀孕、生育的形态发生了变化,随着子女的保育空缺与作为育儿替代方式的私人教育等增加了养育费用支出,养育的经济负担加重,不再生育子女等现象出现并进入了恶性循环。因此,为了切断低生育率和养育负担的恶性循环,政府实施了“各种养育费用支援”的方法并扩大了受助对象的范围,同时制定了“为参与经济活动的女性创造减轻养育负担的环境”的政策。具体而言,这些政策包括减轻0—2岁保育费负担(2012年)与5周岁无偿教育支援(2012年)、扩大儿童照护服务及家庭养育津贴支援对象、为了保育服务时间的多样化而扩大实施时间延长型保育服务等。

2013年,韩国政府制定了第二次中长期保育基本计划。为了缓解养育费用的负担,该计划大幅提高了费用支援,并实施了国家共同参与育儿的政策以稳定多种形式的保育和幼儿教育服务,具体包括家庭养育津贴、0—2岁保育费支援、3—5岁无偿教育支援,对机构和家庭养育的所有儿童提供支援等。此外,给所有儿童提供费用支援的同时,扩大了对保育服务的信息开放,确保保育的公共性和加强父母对育儿的权利与义务的认识,并根据保育服务的开放化制定了提高保育服务质量的方案。

2014年,韩国加强了对在职父母的育儿支援,引入了怀孕期间缩短工作时间、延长产假和育婴假、男性育婴假支援(“父亲月”)等各种制度,进一步完善以需求者个性化需要为中心的保育支持体系。此外,为落实“认可儿童权利,追求幸福”的方案,政府通过“加强父母的力量”等措施增强父母养育子女的能力。

2016年,韩国进一步引入了个性化保育制度,并突出了计时保育、养育津贴支援、儿童照护服务的充实、加强 “父母承担健康养育责任”等政策。此外,为了使参加工作的女性在需要养育支援期间可以安心利用保育设施,政府通过“扩充公共保育设施”与“保育设施的质量管理”等政策改善了保育设施。

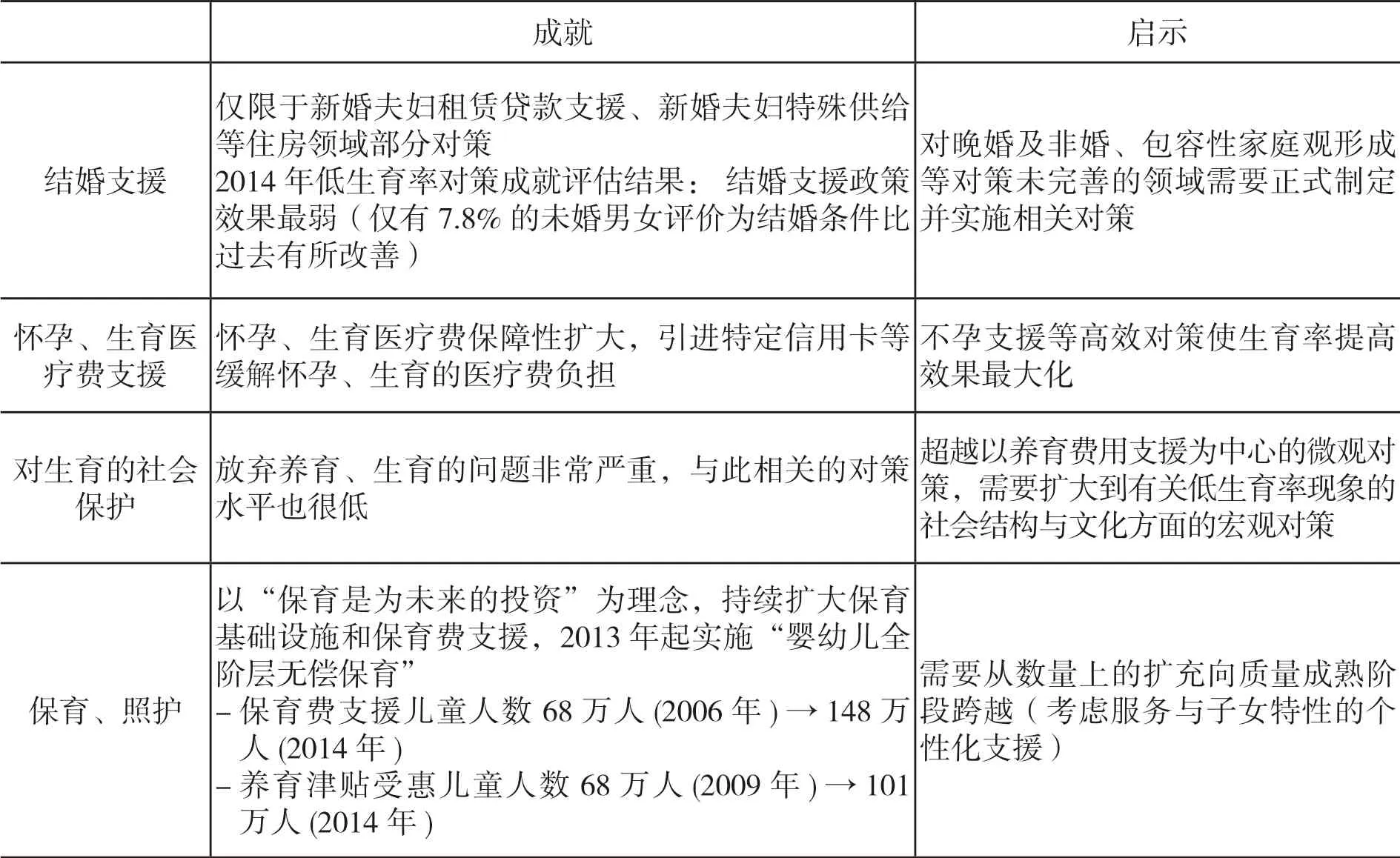

韩国政府自15年前已将应对低生育率与高龄化问题设定为国家议题,并在2005年制定了低生育率与高龄社会基本法,同时成立了高龄社会委员会①이삼식, 『제3차 저출산고령사회기본 계획의 성공적 이행을 위한 전략과 조건: 저출산대책을 중심으로』, 『보건복지포럼』, 2016년 232권 6-17쪽.。随后,以“创造有利于生育与养育的环境并构建高龄社会应对体系”为目标实施了第一次低生育率与高龄社会基本计划(2006—2010年);第二次低生育率与高龄社会基本计划(2011—2015年)的目标为“逐渐恢复生育率并建立高龄社会应对体系”;在第三次低生育率与高龄社会基本计划(2016—2020年)中,强调了过去10年之间加强了对生育与养育的国家和社会责任,并对低生育率政策的具体成就进行了总结,具体划分为结婚支援、怀孕生育医疗费支援、对生育的社会保护、保育照护、工作和家庭平衡支援等,通过政策评估所得到的启示总结如下(见表4):

表4 低生育率应对政策实施成就及启示(2006—2015年)

资料来源:韩国保健福利部:《第三次低生育率与高龄社会基本计划(2016—2020年)》,韩国保健福利部出版社,2015年。

韩国政府为了在全国各地推进低生育率与高龄社会基本计划,在第一次低生育率与高龄社会基本计划(2006—2010年)期间,总投入资金达到约42兆韩元,在第二次低生育率与高龄社会基本计划(2011—2015年)内总投入资金达到约110兆韩元。其中,在第一次基本计划内低生育率相关经费投入达到约20兆韩元,在第二次基本计划的低生育率相关经费达到约61兆韩元。在第三次低生育率与高龄社会基本计划(2016—2020年)期间,计划总投入为198兆韩元,其中,低生育率相关经费达到约108兆韩元,超过了第一次和第二次的投入总和(见表5)。

表5 低生育率与高龄社会基本计划的各年度财政投入规模(兆韩元)

(二)未来改革方向

在韩国,结婚和生育年龄越来越高,30—34岁的育龄期女性急剧减少。特别是,韩国的婚姻件数从2011年的32.09万件迅速减少到2017年的历史最低值,即26.04万件,预计这一趋势会持续下去。因为不结婚,所以生育的概率也会相应减少。即使结婚,生育第一胎的年龄也在提高,生育两胎以上的情况也随之减少。另外,正如上文所示,非婚等单人家庭的增加亦导致家庭结构的变化,对规范的家庭和结婚的传统认识正在转变为以个人为中心的价值观。因此,围绕这一问题的家庭内部矛盾也越来越多。此外,即使女性的社会经济活动增加,育儿和家务负担仍然更多是被视为女性的责任,这也影响了女性的生育意愿。

为此,2005年,韩国成立了低生育率和老龄化社会委员会,以制定和协调低生育率政策,并通过3项低生育率和老龄化社会基本计划实施了低生育率应对政策。其中,第一次基本计划将重点放在创造有利于生育和养育的环境,第二次基本计划则着重于减轻生育和养育负担,而第三次基本计划则克服了之前以生育和养育政策为主的局限性,向居住、工作、生活均衡等能够解决低生育率根本原因的方向谋求模式转变。此外,作为根本模式的转变,新的基本计划强调从以往基于生育率的政策向改善生活质量并尊重个人选择和生活的以人为中心的政策转变,旨在改变影响生育的外在环境。

韩国的低生育率问题严重,考虑到总和生育率与未婚率,韩国的前景并不光明。特别是在目前婚姻和生育被认为是负担和牺牲的情况下,结婚率和生育率很难改善。如果为未婚者改进各种现有的条件使结婚能够对改善其生活质量产生积极影响,并通过国家或社会的支持减轻已婚者的生育和养育负担,则有望缓解韩国目前面临的低生育率问题。在这个意义上,第三次低生育率基本计划已宣布向以人为中心的模式转变,并制定了关于加强对晚婚和非婚的责任分担与对生育的社会责任分担等具体计划,这超越了以往提高总和生育率的目标,旨在通过长期性、综合性方式创造能够生育并养育子女的环境。因此,未来的低生育率应对政策不仅涉及怀孕和生育,还应扩张到结婚支援领域。

尽管韩国过去15年针对低出生率采取了一系列政策,但生育率并未得到显著提高。作为对以前政策的反思,本文指出问题在于政策焦点只放在了生育率之上,并未直视能够解决问题的中长期政策。目前正在进行第三次低生育率高龄化计划的重组工作,可见现行政策正在努力从生育率中心转变为以人为中心的模式。因此,未来低生育率政策的策略应该更着重于社会的结构性问题,例如雇佣、居住、性别平等等问题,而不是仅仅关注低生育率或生育率数值。与此同时,应指定这些生育政策的总负责人,加强中央政府和地方政府项目的连贯性,并区分重点项目和特定项目,统一制定政策目标并予以执行。

(三) 对中国的启示

在过去15年里,随着新生儿数量的减少,中国亦陷入低生育率的苦恼之中。即使全面废除“一胎”政策并在2016年之后实施了全面放开二胎政策,但此后生育率的增长仍然低于预期,中国新生儿数在2017年和2018连续减少。国家统计局数据显示,新生儿数从2016年的1786万减少到2017年的1723万,2018年再次减少到1523万,比2017年减少了200万。据推测,2019年上半年大多数省市的新生儿数减少了10%—20%。

虽然中央和地方政府先后制定对策,但似乎不太可能轻易地摆脱“低生育率陷阱”。即使从2020年开始完全解除生育限制,生育率也不大会回升。其中,最重要的原因是推动女性生育自愿性的公共体制(家庭政策)相当贫乏。根据Kamerman和Kahn的区分标准,家庭政策包括育儿津贴和减免税优惠等收入政策、育儿假政策等就业政策以及育儿服务和住房政策等社会服务,但在中国,以家庭为对象提供的各种福利和政策项目并没有得到严格执行①Sheila B. Kamerman and Alfred J. Kahn, Family Change and Family Policies in Great Britain, Canada, New Zealand, and United States, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 1-10.。因此,中国的政策目标不能仅放在低生育率的改善,应通过长期性、综合性方式,创造有利于生育和养育子女的环境,进而营造生育和养育的友好型环境。通过提升生活质量以增强社会成员对未来生活的信心,中国的生育率有望能够在一定程度上恢复。