中国学人“西”渐:“丝路”华文教育兴盛的缘起

曾繁健, 王真真

(江西理工大学外语外贸学院,江西 赣州341000)

一、引 言

19 世纪中期至20 世纪70 年代, 中国传统文化备受质疑,“西学优越论”甚嚣尘上,一些中国学人“服膺西学,自叹弗如”,但凡有所影响的学人学派大多为“顺之昌者”。 可他们领悟西学优点的同时,忘记了传统“中学”固有的优势,更忽视了中国文化借由丝路通道对西方国家施加的影响。 相反,丝路国家的早期汉学教育却对“中学”的优势青睐有加, 内容主要聚焦于中国与欧洲的交往关系,尤其是中国对欧洲之影响,具体包括“哲学影响”“来自中国的艺术、科学”和“礼仪之争”等方面;研究主体主要由新航路开辟后的来华贸易人员、传教士和使臣组成,他们合力推进了“中学西渐”,并在欧洲掀 起 一 股 “ 中 国 热” (The Chinese Vogue in Europe)。 2017 年9 月29 日,“一带一路国际研究中心”在剑桥大学成立,标志着中国文化对西方影响的升级。

遗憾的是,在中国学界,与“西学东渐”的研究比较,“中国文化对西方之影响”或“中学西被”这一方向的研究, 无论参加人数还是研究成果都少得多。如欲了解中国文化对西方文明进程施加了何种影响、如何影响等议题,则大多依赖欧洲各国的汉学研究择机了解。 更为遗憾的是,中国学界对“丝路”华文教育及中国文化“西”渐更是着墨不多,对如何推动留学、访学“丝路”国家的华文教育与中国文化的“西”渐也言之不详。毕竟中国学人与华文教师沿着世界文明的丝绸之路,对读中西;他们吸纳他者优势的同时,也在“丝路”各国参与或开展华文教育,身体力行助推中国文化在“丝路”各国的传播。需要略加说明的是,这里所称的“西”渐,与地理学意义上的中国文化西传关系密切,但又做了范围的拓展,包括政治学意义上的西方方向,包括日本、澳大利亚、新西兰、加拿大及美国等西方国家。 毕竟,中国文化如果未来不能被这些区域的接受主体迷思采纳,我们“一带一路”及“海上丝路”的国家战略就不可能成功。

欣慰的是,一些中国学者看到了中国文化“西”渐的自塑之路, 比如李德凤从翻译学视角入手,考察“中国梦” 的英译在国内外英文媒体上使用的差异,指出该词的英译对中国文化价值观传递的启示;孙会军以贾平凹的《废都》为切入点,具体分析了其英译本体现的中国形象。 但上述研究大多停留于某一学科的局部分析,疏于整体与系统的“中学西渐”的策略研究,从中国学人的丝路华文教育实践,进行针对性的此类研究少之又少,对中国学人“西”渐与“丝路”华文教育兴盛的因果关系探究较少。

一般来说,“华文教育是指对侨民、 外籍华人、华裔和少量非中国血统的外国人进行的汉民族语言文化教育”[1]。 显然,华文教育的对象除了海外华裔,还包括不同种族不同国度的外国人,教育的内容除了祖语习得(华裔)与外语习得(非华裔)之外,还包括祖语文化与中国文化的教育。况且,“教育本身就是文化的组成部分”[2]。 由于20 世纪初的两次世界大战对欧洲的重创,欧洲越来越借助中国躬身自省;及至当代,由于中国经济发展飞速,越来越多的非中国血统的外国人以中文为外语的习得对象,以中国文化、历史、政治及经济等为研究对象。 因此,华文教育的外延有扩大化的必要,即任何在国外进行的有助于中国文化世界传播的教育和研究举措,皆是这里所称的华文教育:它包括以中文作为外语的语言文化教学及研究、外汉学研究、中国学研究,以及传统意义上的针对华裔的祖语语言文化教育和研究。这与贾益民主张的“大华文教育”的基本内涵存在很大类似,他认为国外任何有关中国文化推广的语言教学、文化教育、汉学研究等活动,都可纳入其中[3]。但这里又有所补充,即把国外西方汉学或中国学教育与研究置身其中,且对此予以重点考察。考虑到研究数据的确定性及其对中学西渐的世界影响,国外大学中的东方学院、东方语言系及中国研究中心等进行的中文研究与教育,将会成为文章研究数据的主要来源。 毕竟一些欧美学者,与中国未曾谋面,却能长篇大论地评论中国的具体事物,个中原因除了他们大量阅读西方汉学的典籍之外,还与他们深受一些留学、访学的中国学人的影响有关[4]。 尤其自19 世纪末至今,越来越多的中国学人借由传统的海陆“丝路”,负笈西方,他们学习西方的同时,也设身处地参与了“丝路”国家的华文教育、汉学与中国学研究,推动了欧洲历次华文教育的兴盛。

为了证明这一定性假设, 获得其中的实证数据,研究借由“丝路”华文教育之路,以“中学西渐”为导向,教育比较及文化比较研究为理论,内容分析为方法,NVivo 为载体, 建立相关数据的语料库以备编码赋值之用。同时,借助这些质性数据,验证中国学人西渐与“丝路”华文教育之间存在的正向关系,以及“中学西渐”质化过程中的文化互动关系。 这种注重量化数据及社会科学分析的研究方法,与二战之后美国区域研究之汉学研究的方法大体类似[5]。那么,因果关系的定性结论就建立在显性数据之上,那些容易忽视的推论就能重新得到数据的昭示,当代中国文化“西”渐的反思与策略优化就能得到数据的洞见。

二、 中国学人西渐与丝路华文教育兴盛的质性图解

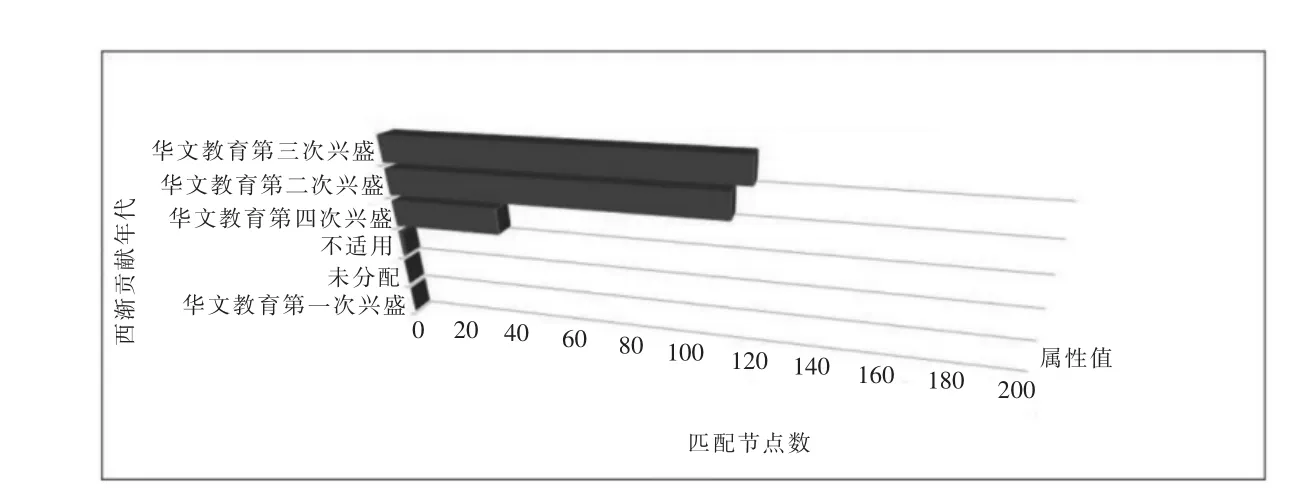

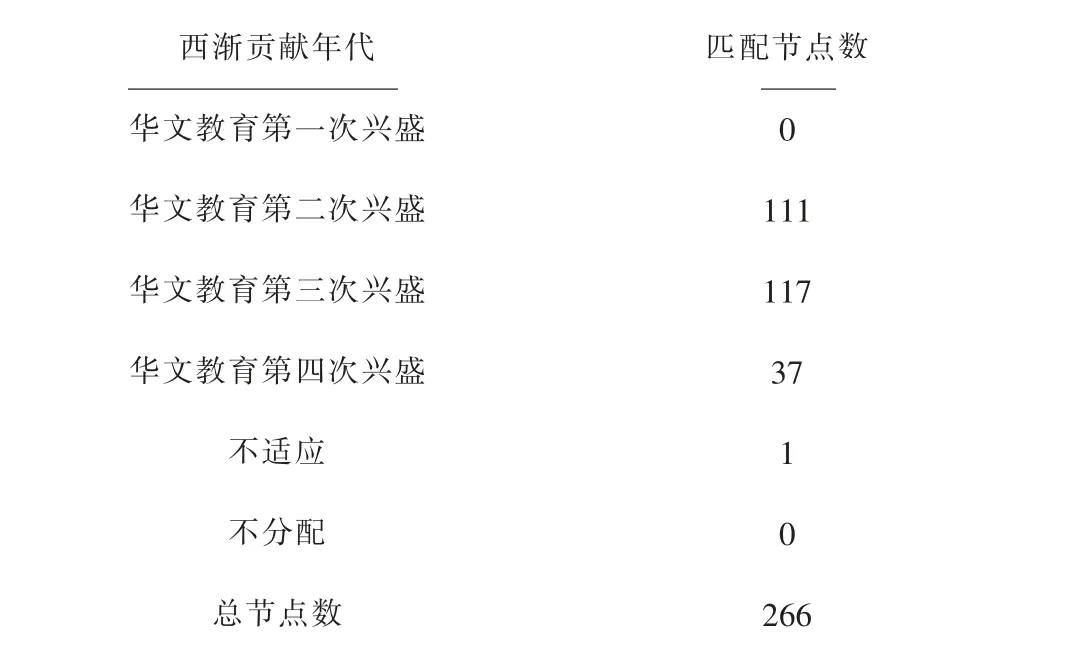

为了验证上述定性假设,课题组以内容分析为方法,即借以NVivo 为质性分析软件,“通过赋值编码与分类,对文本的显性与隐性信息进行解构”,然后把这些裂解的信息回归整体,进行拟定的质性研究[6]。首先,以“华裔”“西方汉学家”及“华文教育”为关键词,在CNKI(中国知网期刊全文数据库)分别进行“主题”“关键词”及“标题”的检索,下载北大核心及以上等级的相关论文, 然后从中随机抽样,组成“中国学人与丝路华文教育”为主题的50 篇期刊论文样本,且以PDF 格式导入Nvivo 系统。其次,对这些数据展开逐字逐行的阅读,随即以“西”渐的中国学人为节点名称,进行节点编码,并对每一节点编码展开节点分类,属性值共设置5 项,分别为:西渐国度、西渐年代、华文教育贡献领域、华文教育职位类别及西方汉学家与华文教育的关系,以备后续定性问题的回答。 其中,“西渐年代”设置了4 个意义属性值,即:华文教育第一次兴盛、华文教育第二次兴盛、华文教育第三次兴盛、华文教育第四次兴盛。 “西”渐名家在这四个向度的属性值分布数据,可以印证中国学人“西”渐对丝路华文教育兴盛是否存在正向的因果关系。 需要说明的是,许苏民对中学西渐的历史分期标准, 成了“西渐贡献年代”上述4 个意义属性值的前三历史分期的参照, 即:16 世纪末至19 世纪初、19 世纪末至20 世纪初、20世纪50 年代至20 世纪80 年代[7]。它们分别对应华文教育的第一、二、三次兴盛。而20 世纪90 年代中期至今,即为华文教育第四次兴盛,也可称之为“中学西渐”第四次高潮。 之所以华文教育第四次兴盛的起点定格于20 世纪90 年代中期, 在于1989 年的那场风波,它打断了中学西渐的正常节奏。另外,由于16 世纪末至19 世纪初的中西交往的规模与数量不够,确切的记载也不多,所以上述因果关系的探究并不涵盖这一时期;因果关系的验证有赖后面三个时期的质性数据收集与分析。 为此,编码员在NVivo 系统进行了针对性的编码赋值,以属性值“西渐贡献年代”为质性数据的如图1 及表1 所示。

图1 的柱状图表明,中国“西”渐名家在华文教育领域的贡献年代,与既定的中学“西”渐高潮或华文教育兴盛的历史分期高度一致, 其中以第二、三次华文教育兴盛的因果关系最为显著;而第四次华文教育兴盛因为可供统计的时间只有20 余年,匹配节点数远没有第二、三次多,但因果关系已有明显显现。 如果从NVivo 系统导出图1 的数据列表,中国学人“西”渐与华文教育兴盛的正向关系可以得到更加准确的揭示。

图1 中国学人“西”渐与丝路华文教育兴盛的正向关系示意图

表1 中国学人“西”渐与华文教育兴盛的正向关系数据表

表1 的数字表明,中国“西”渐名家总计编码266 个节点,其中不适应华文教育兴盛历史分期的任一属性值的编码点数为1,二、三、四兴盛的编码节点数分别为111、117 及37, 三者占比依次为41.89%、44.15%和13.96%。 可见,中国学人的“西”渐的确助推了华文教育的兴盛。

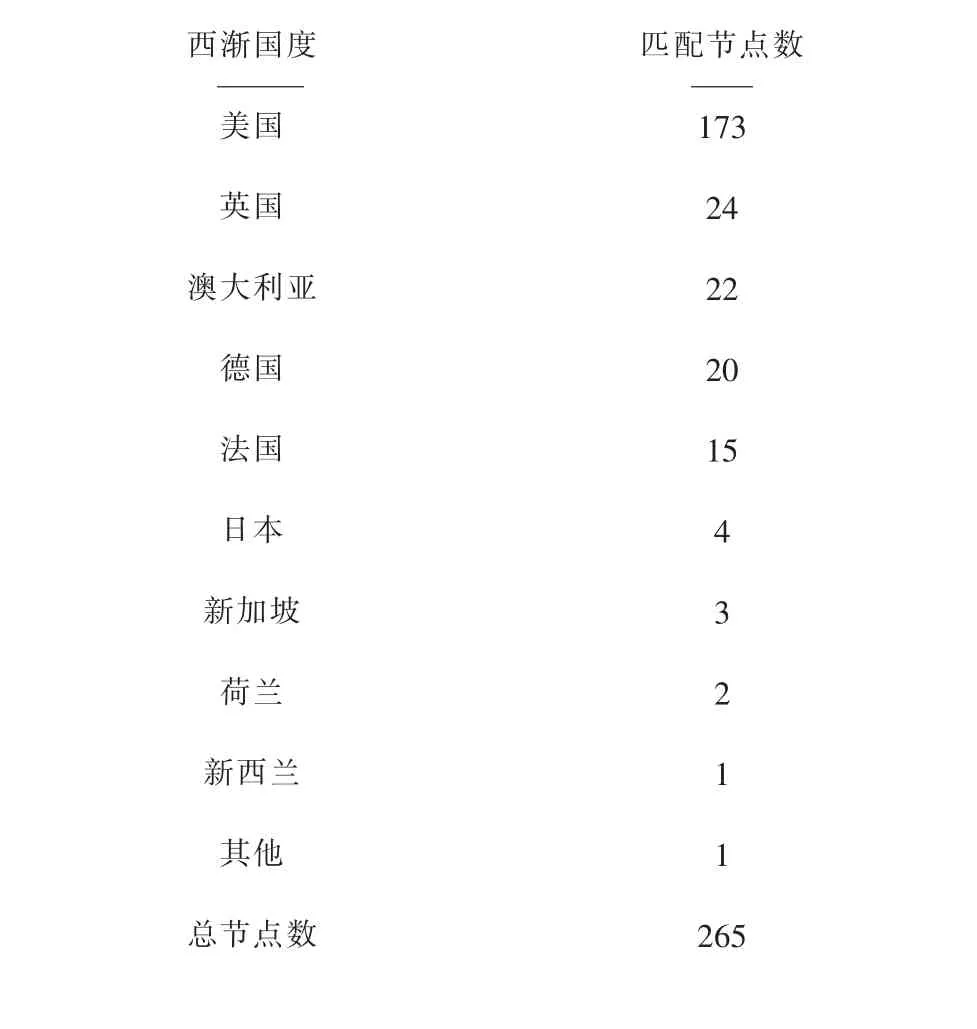

既然中国学人“西”渐与华文教育兴盛的历史分期高度契合,随之需要证明的是中国学人西渐的主要国度有哪些?它们是指向传统意义上的丝路沿线各国,还是当代意义上的丝路国家,前者实为狭义,后者当为广义。为此,以属性值“西渐国度”为参照对象,在NVivo 上进行“探索”操作,获取相关图表及其数据汇总,具体如图2 与表2。

图2 中国学人“西”渐国度与“丝路”国家关系数据表

从图2 柱状图可知,中国学人“西”渐国度以欧美发达国家为主,以美国为最,英国次之;其中欧洲国家为传统丝路方向的现代延伸,而狭义层面上的丝路国家比例不高,只有俄罗斯与新加坡等少数几个国家。 但值得注意的是,澳大利亚成了中国学人西渐的另一主要国家,它与新西兰构成了传统海上丝绸之路的西向拓展。与图2 对应的NVivo 数据列表对此也予以了数字的明证。

表2 显示,与中国学人“西”渐国度关联的匹配节点总数达265 个, 其中美国匹配节点数达173,占比高至65.28%, 比所有国家总和还多; 其次为英、澳、德、法等欧洲强国,但彼此之间的数差不大。

表2 中国学人“西”渐国度与“丝路”国家关系数据表

综合图1、图2 及表1、表2 的数据,可以得出结论:中国学人“西”渐与“丝路”华文教育兴盛之间存在正向的因果关系, 西渐的中国学人以讲师、教授、研究员、馆员、译员及作家等身份,与西方本土汉学家一道,共同缔造了当代意义上“丝路”国家的华文教育兴盛,即为中学西渐及西学东渐的双向对流做出了无可磨灭的贡献。如果从NVivo 的图示及数据指向回到对应的研究文本内容,中国学人西渐与华文教育兴盛的正向因果关系可以愈加例证。

三、中国学人“西”渐与“丝路”华文教育兴盛的关联举隅

追溯历史, 早期为华文教育做出贡献的多为欧洲的留学、访学人员。 就英国而论,康有为于1909年游学牛津与剑桥,留下了《牛津剑桥大学游记》的珍贵史稿,它为中外读者留下了一座中外教育史及康有为本人教育思想的丰碑。德裔哥伦比亚大学的汉学教授夏德在自传中回忆,“他在纽约时书斋里的常客有维新派哲学家康有为”[8]。 可见,康有为与西方汉学界的联系颇为紧密,为国外汉学教育提供了莫大的支持。 1922 年春天,徐志摩在剑桥国王学院旁听学习,随之与撰写《中国问题》一书的英国学者伯特兰·罗素(Bertrand Russell)持续交往,情愫颇深。 他随后在剑桥河畔写下了闻名于世的《再别康桥》, 现在这首诗歌已经镌刻在剑桥河畔的石座之上, 成了英国与西方民众了解中国文化的一面镜子。 1922 年7 月, 作家凯瑟琳·曼斯菲尔德(Katherine Mansfield) 获得了浅尝中国文化的机会,尽管凤体欠安,她还是答应与中国诗人徐志摩会面,而他也赢得了二十分钟不到的对谈时间——韦利和艾米·洛威尔(Amy Lowell)翻译的中国诗歌在二人心头戚戚回响。实际上,在狄更生的举荐下,徐志摩除结交了旅居英国的印度诗人泰戈尔(Rabindranath Tagore) 之外, 还与伯特兰·罗素(Bertrand Russell)、 查 理· 狄 更 斯(Charles Dickens)、弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)和爱德华·福斯特(Edward Morgan Forster)等英国知名作家互有联系。 期间,狄更斯的英伦西装与徐志摩的一袭长衫相映成趣,他们坐而论道,推盏并看;而狄更斯经由徐志摩的醍醐指点,打开了一扇了解中国文化的窗户。 徐又与艺术家兼批评家罗杰·弗莱探讨中国古代的绢画与宋瓷,更与中国文学的译者亚瑟·韦利(Arthur Waley)切磋盛唐诗歌。他对罗素敬仰至深,谋面之后成了至交好友;罗素以专著《中国问题》赠予对方。 也正是徐对英国文学和中国文化的稔熟精到,以至福斯特把二人之间的邂逅视作生平的一大快事[9]。

辜鸿铭则是将中国儒家经典介绍到西方世界的中国第一人, 他先后翻译出版了 《论语》(Discourses and Sayings of Confucius,1898)和《中庸》(The Conduct of Life,1906);他还著述了《中国牛津运动故事》(The Story of A Chinese Movement,1910)。 辜氏学贯中西,各国政要文人竞相求见,如伊藤博文、 托尔斯泰、 毛姆 (William Somerset Maugham)、 芥川龙之介 和泰戈 尔(Rabindranath Tagore)等,他们或亲自拜访,或馈赠重礼;“而无缘相见的印度伟人圣雄甘地,也称之为‘最尊贵的中国人’”[10]。 那时的辜鸿铭“俨然成为东方文化的代言人了,西方人谈论起中国时无不称引辜氏著作”;以至 “40 多年后, 林语堂先生到莱比锡大学(Universität Leipzig)读书,辜鸿铭的著作已经是德国哥廷根等大学哲学系学生的必读书”[10]。 此后,1919 年,傅斯年——中国的伟大教育家,先后负笈英国的爱丁堡大学与伦敦大学留学深造,期间帮助威尔士(Herbert George Wells)撰写《世界史纲》的中国部分。曾经留学英伦的中国学者钱钟书以毕业论文的形式, 论述了17、18 世纪英国文学的中国形象,其论文现收藏于牛津大学博德利图书馆。1935 年,英国慈善家斯博定(Henry Spalding)在牛津大学设置“斯博定中国哲学和宗教讲师”的教席。钱钟书对这一职位进行了申请,最终未能如愿;随后,他奔赴巴黎继续求学。因为对中西文化的精通,《毛泽东选集》英译组主任委员的荣耀加在他的身上,为当代中国文化的西传做出了自己的贡献。1999 年,复旦大学教授、院士杨福家连续三次被英国诺丁汉大学(University of Nottingham)聘为校长,并积极推进了宁波诺丁汉大学的成立。2007 年,北京大学林毅夫教授应邀主持了剑桥大学具有世界顶级经济学讲坛之称的“马歇尔讲座”,成为剑桥大学经济讲坛的中国第一人。

在法国,1916 年,蔡元培、李石曾等人与法方人士在巴黎发起成立“华法教育会”,目标在于“联络中法学者诸团体,在法国创设中文学校或讲习班等”[11]。 在该会大力推动下,法国“各地纷纷成立留法勤工俭学预备学校,大小总计有20 多所,在中国留学史上是留学预备学校成立最多的一次”[12]。1921 年7 月,吴稚晖、李石曾、蔡元培等人奔走呼号筹措钱款,在法国设立里昂中法大学。 该机构在法国举办了类型不一的“中学”活动,如中国国画展览等,为法国汉学研究兴盛提供了良好契机。其中,里大校刊《里昂中法大学季刊》扮演了十分重要的作用,汉学家伯希和(Paul Eugène Pelliot)、葛兰言(Marcel Granet) 等一批法国汉学家为刊物专门撰文宣扬汉学,他们为法国汉学研究做出了特殊的贡献。 尤其是吴稚晖,在里大刚开办时带去了一些中文书籍,如四部丛刻、十三经、二十四史、笔记小说之类,它们为法国汉学教育及研究的兴盛做出了贡献。 里昂中法大学杰出校友李治华耗时27 年完成《红楼梦》的法文全译本,连印三版皆销售一空,在法国引起了不小的轰动。2002 年,法国政府文化部授予旅法华侨李治华先生荣誉勋章,以表彰他为促进“中学西渐”做出的贡献。 需要特别提示的是,巴黎中国学院,作为一所汉学研究机构,既开展汉学教学,也培养汉学研究人才;中国翰林院士前教育总长严修、北大校长蔡元培等,皆参与了该学院的创办,二者与伯希和为代表的一些法方汉学家共同管理这所学院。 此后,学院几度聘请中国学者进行专题讲座,如邀盛成讲授国蚕学,何尚平讲授中国农学及特产,褚民谊讲授中国医学,张风举和中山大学文学院院长吴康讲授中国文学课程。及至当代的法国汉学教育与研究,法籍华人汉学家程艾蓝女士(Anne Cheng)值得特书一笔,她曾任教于法国国立东方语言文化学院,先后受聘为法国大学科学院高级院士、欧洲中国研究会副会长,2008 年聘为法兰西学院(Collège de France)“中国思想史”讲席教授。 其研究领域聚焦于儒学及当代中国哲学史;她还与法国汉学家马克(Marc Kalinowski)合作,完成并出版了“中国书房”(Bibliothèque Chinois)古代中国典籍丛书。

在德国, 郑寿麟于1931 年率先发起成立了德国研究会,并撰写专著《中西文化关系》;随后,在他的倡导下,“中德文化协会”得以成立。 1908 年,蔡元培在德国汉学家孔好古的帮助下, 当年10 月被莱比锡大学录取;1912 至1913 年他在德国 “文明史与世界史研究所”从事研究工作,编撰《中国文明史》,后在汉堡大学从事民族学研究。 1921 年,林语堂在德国莱比锡大学师从德国汉学家孔好古,以古代汉语音韵学为主要研究对象,并获得汉学博士学位,博士论题为《论古汉语之语音学说》。20 世纪30年代,德国哥廷根大学建立汉学系,系主任为哈隆(Gustav Haloun),他于1937 年委任在该校留学的季羡林为汉学系讲师。 在那里,季研读了大量佛教大藏经和笔记小说,并与哈隆教授结下了深厚情谊[13]。1933 年汉学家石密德教授和陆韶博士合作, 以德文合编《现代汉语入门》教材一部。 1938 年,乔冠华以《庄子哲学的阐述》获得莱比锡大学的汉学博士学位。 时至当代,中国学者葛兆光与刘康先后受聘于哥廷根大学教授汉学;其中,刘康开设了“中国特殊论:一个研究议程”的课程,并与杜克大学多年的同事好友——东亚系主任夏多明教授(Dominic Sachsen Maier)再续前缘[14]。1963—1966 年,中国学者刘茂才博士在波恩大学东方语言学系任职讲师,他在汉学系举办了有关中国的系列练习班,内容涵盖中国古典散文、 佛教和儒家经典及17、18 世纪的中国小说。 1999 年9 月北京大学的王景民教授在波恩大学汉学系作为客座教授, 系统讲授了中国哲学和人文历史。 波鸿大学东亚政治研究所的辜学武教授当属汉学教育与研究的天骄之子,在德国他获得了汉学教授的席位,“是为数有限的华裔所长”[15]。 2005 年10 月至2006 年2 月,中国园艺术研究院的任大援教授在《华商学志》研究所访学期间,与马雷凯教授在汉学系共同主持了“中国思想与宗教比较”的研讨班,以促成推广“中学”,实现中德教育文化双向交流。 梁镛2002 年起担任德国特里尔大学汉学系教授,先后担任过该校系主任及孔子学院外方院长。他身体力行,穿梭中德,践行华文教育;2017 年,在特里尔大学“本土汉语教师培训”的开场讲座上,他以不同时代欧洲学者对中国形象和汉语汉字的论述为分析对象,认为汉字研究和汉字教学必须科学严谨,同时兼具国际视野。

在美国,1879 年, 校长查理·艾力特(Charles W. Eliot) 聘请宁波人戈鲲化来校担任汉文教习[16]。这间接促成了1906 年哈佛大学的第一批中国留学生——北洋大学官派留学生。戈鲲化最早选用威妥玛(T. Wade)编著的《语言自选集》进行汉语教学;随后,他改以自译的诗词教材《华质英文》进行授课;同时,他与卫三畏、刘恩、杜德维等美国汉学家交往颇深,“践履了一个文化开拓者的使命”, 为此后的美国华裔汉学家,如赵元任、梅光迪、杨联陞、赵如兰、杜维明和王德威等,提供了接受华文教育与研究的便利,“并逐渐形成了哈佛的华人汉学传统”[17]。 1921 年哈佛重新聘请了中文教师, 随后哈佛—燕京学社、东亚语文系、费正清中国研究中心等系所,在这所美国名校落地生根。 赴美留学的王际真, 曾经担任哥伦比亚大学东亚学系汉学教授,他中西合璧, 满腹经纶, 以向西方推介汉学为主要目标。 他翻译出版了大量的中国文学作品,其中,他将《红楼梦》用英文节译为39 章和一个楔子, 后来部分故事作提要式叙述, 译名为“Dream of the Red Chamber”。 著名汉学家亚瑟·韦利(Arthur Waley)为之作序, 称其为信、 达、 雅的佳作, 并得到赛珍珠(Pearl Sydenstricker Buck)的高度评价。 他的有关中国的译著出版后,“成为西方读者了解或学习中国文学的教材, 为弘扬中国传统文化做出了巨大的贡献”[18]。1930 年,富路特(L. C. Goodrich)在演讲中诙谐指出,美国高校从事中国研究和教学的“合格教师的数量”,“我们用两只手就可以计算过来”。此时,美国汉学界处在急欲摆脱欧洲束缚,建立美国模式的档口;于是,一批从事中国文史研究的学者,“出于各种原因相继赴美留学任教”,杨联陞、何炳棣、张仲礼及袁同礼等为其中翘楚,他们在美从事的中国文史研究,成了美国汉学发展的重要组成部分,“对美国汉学产生了重要影响”[19]。 值得一提的是,民国的一些中国留美博士以中国经济问题为研究对象, 陈焕章的 《孔门理财学》 为其中的代表, 它 “是中国人最早在西方学界产生广泛影响的经济学著述”, 英国汉学家布勒克(Thomas Bullock)称赞它“为西方提供了大量极具价值的知识”[20]。 该论文由哥大汉学教授夏德(Friedrich Hirth)与亨利·西格(Henry Seager)作序推介,并在哥大出版社付梓刊印。 陈寅恪曾经留德、留美,学成归国后与一些汉学家颇有交往。 他与古斯塔夫(Gustav Haloun)、坎 伯(Joseph John Campbell)、林藜光等人经常 “参加在钢和泰家中举办的梵文研讨班”(1926—1935)[21]。 有趣的是,美国汉学家施耐德(Axel Schneider)的博士论文,竟然以陈寅恪为研究的核心之一。 可见, 陈寅恪先生对西方汉学教育与研究影响深远。 胡适留美七年, 是哥伦比亚大学约翰·杜威(John Dewey)的高足,其《东西文化之比较》一文被收入《近代文化的现象》一书,该书由查理·比尔德(Charles Austin Beard)编撰,纽约朗曼书局1928 年出版。在西洋学者眼中,胡适“代表中国文化”,他曾写信给哥大图书馆长Hams,建议添设汉籍;他还以“中国文化的趋势”为主题,在美先后做了六次演讲,“通过对历史的叙述与解释,说明中国‘文艺复兴’的来龙去脉”[22]。他还在英国以 “文艺复兴在中国”(The Renaissance in China)为题,先后进行三次演讲,并将它与中国现代化运动联系起来; 为此英国人冠以他 “中国文艺 复 兴 之 父” (The Father of the Chinese Renaissance)的雅号[8]。

及至当代,萧公权、瞿同祖、何炳橡和张仲礼等中国学者赴美后,致力于中国学研究,对美国的中国学研究产生了巨大的影响。如张仲礼在华盛顿大学博士毕业后,留校主讲经济学原理、远东经济问题、中国经济史等4 门课程[23]。 而萧公权的《中国乡村》,1960 年甫经出版,即“洛阳纸贵”[23]。 他们对海外华文教育与研究的贡献,使“美国人渐渐认识到中国文化的高深处”,“他们不仅在美国的中文教学和传统中国研究方面起着不可替代作用,而且他们在将美国的中国研究提升到专业学术水平方面亦占有独一无二的地位”[23]。 有着“东夏西刘”之称的夏志清(C. T. Hsia)与刘若愚(James J. Y. Liu),各自依托哥伦比亚大学与斯坦福大学两所学术重镇,在英美学界苦心为中国文学拓荒:夏志清专注于小说研究,而刘若愚专攻诗词。二人为中国文学、中国文学理论的国际地位奠定了一定的基础,他们因此在西方汉学界影响深远。

在澳洲,柳存仁(Liu Ts’un-yan)1966 年受聘为澳大利亚国立大学中文教授, 其研究兴趣重在中国传统文学,同时从事华文教学、研究和翻译中国传统小说等工作, 得益于他的汉学指导,“一些澳大利亚学者陆续成为他们各自领域中的杰出研究人员”。文学领域的马克林(Colin Mackerras)对京剧的论著堪称首创,后来他担任格里菲斯大学的首位亚洲研究教授;A.R.戴维思与柳存仁一道, 一度引领澳大利亚中国文学研究的思路和方向[24]。 华裔学者欧阳昱(Ouyang Yu)携手美国学者布鲁斯·雅各布斯(Bruce Jacobs),合作翻译了“在澳华裔作家的作品,推进了中文作品在澳大利亚文学界中‘正统化’的进程”。 同为华裔学者身份的吴存存(Wu Cuncun),为澳大利亚文学界有关古典文学的认知推向了一个新的高度。 新西兰华裔林敏(Lin Min) 与英裔玛丽亚·加利科夫斯基(Maria Galikowski)合作,对中国作家的作品进行了英译与评论。

从研究样本的质性数据、关联图示及研究对象的具体事例可以得出结论:西渐的中国学人,为“丝路” 华文教育的缘起和兴盛做出了应有的历史贡献,他们客观上助推了包括汉语教学、西方汉学、西方中国学在内的华文教育四大高潮的出现。所以费正清(John King Fairbank)说,“来自中国的富有才干的学者”,是美国中国学研究的两个依靠之一,他们“可以帮助我们完成这一任务”[23]。 及至当代,中国学人无论西渐的数量、专业的广度、参与的深度、影响的深远,都远胜以往任何一个时代;他们的努力, 客观上为广义上的华文教育的第五次兴盛,为当代中国“一带一路”事业的推进,贡献着自己的一份力量。

四、结 语

“西”渐的中国名家身体力行,从人类文明发展的文化碰撞与文化利用的观点入手,在“丝路”沿线开展了卓有成效的广义华文教育实践,丝路各国的中国文化也因此深入人心,他们为中国形象的国际传播带来了可资宝鉴的启示。如果追溯并借鉴百年来中国文化之于西方的影响,那么,当代中国文化西渐的自塑方法与传播策略可以得到有效推导,华文教育的内容与对策可以得到优化,当代中国形象他塑的窘境摆脱有望达成,提升中国国家形象的目标实现则为期不远。