岛的怀想

这世上没有一样东西我想占有。

我知道没有一个人值得我羡慕。

任何我曾遭受的不幸,我都已忘记。

想到故我今我同为一人并不使我难为情。

在我身上没有痛苦。

直起腰来,我望见蓝色的大海和帆影。

——米沃什《礼物》

一

岛是一个世界。

不论形态还是质地的构成,岛与地球都颇多相似——一个看似孤立的存在,被水所环绕。

岛在翡翠色的湍流中,在无限时空下,任季节更替,生死轮回:远古与现实并置,希望与绝望共存。它可以一無所有,也可以应有尽有:可以身无长物,也可以包罗万象:可以遮蔽一切,可以透视一切。

一句话,岛有着无限的可能性。

在我眼里,一座岛就是一场虚无飘渺的梦。它以最简单的物质营造出海天世界,五彩云霓,神奇魔幻,仙乐飘飘,化用苏轼写庐山的诗,就是:不识岛屿真面目,只缘身在此岛中。自小及老,人们都在憧憬着远方。潜意识里,人们有一种共识——生活在别处。最好的生活,或说最理想的所在,就在远方,在遥不可及的梦幻之岛。

在《桃源记》中,陶渊明描绘过人类理想的居住地——介于现实与未来之间,那里没有阶级压迫,没有人间纷争,每个人都自食其力,自给自足,自得其乐,不知今夕何夕。这篇不足四百字的散文,引领后人跨越千年,驾一叶扁舟,溯流而上。迷失之际,发现并体会了遗世独立的人间乐园。我相信,美文多应是恬淡自得中所为,这篇陶渊明的代表作写于永初二年(421),即南朝刘裕弑君篡位的第二年。有人据此说,是作者在国家濒临崩溃的动乱岁月里,壮志难酬的忧愤之作。对此观点我颇不以为然,疑心多少有妄自读解之嫌。要知道,此时的陶公已辞官归乡,远离政坛多年,他在“采菊东篱下,悠然见南山”中,沉迷隐居,放浪田园。这篇类似“理想国”的设计,与当时的国家政治断无直接瓜葛。是陶公躬耕僻野之余,我手写我心的怡情之作。应该说,桃花源是其自我成全、寄怀托物的美梦。

值得特别注意的是,这个美梦,或者说这个陶公精心营造的“理想国”,与现实有着鲜明的距离,不是按图索骥,不是刻意的探寻,而是意外地“闯入”,它浮在某个不确定的远方,需乘船渡水前往——它是一座与世隔绝的岛屿。

桃花源孤悬世外,因此,它必须是一座岛。不仅要让行者“缘溪行,忘路之远近”,还要以夹岸数百步的“桃花林”相隔,“林尽水源”时再阻碍有山,身在山中,才能“舍船”进入。而离开后,虽处处标记,再度寻访,仍迷离得“不复得路”,难以问津。绝妙的佳境不会反复重来,同样,一个理想的所在,必然具有某种隔绝的距离,虽与现实的审美相关,却绝不是现实的再现或重复。某种意义上说,这亦可作为一种判断——世俗牵扯的程度有多大,决定了超凡脱俗的行程有多远。

岛是天然的孤绝。如果不是岛,就难以斩断与缤纷大陆的连接。只有岛,让人断了逐鹿中原、开疆拓土的膨胀:失了军阀割据、鼎足而立的机缘:亦可能消了王道乐土、天下归心的妄念。在岛上,不必再期待飞檐走壁、入地上天。岛让一切的现实成为当下,让梦幻水天相隔,让理想飞升于另一片物质的世界。

二

似乎是个规律,越是单纯的人对岛越有着虔敬之心。早期的人类往往将岛看作航标,不仅有穿过骇浪惊涛的指引,更将其作为航程的目的地,休养生息的中转站和避难所。

然而,这个避难所总是孤悬在海的对岸,向往和憧憬让人趋之若鹜,距离和念想让人爱恨交集。

詹姆斯·马修·巴里是个以创作童话著称的英国作家,他最广为人知的作品是《彼得·潘》,他先是将这个“永远不长大的”的小飞侠的故事写成童话剧,伦敦公演时成为街谈巷议的轰动剧目。七年后,即1911年,他又将其改写成小说出版。说起詹姆斯·马修·巴里,今天的人们可能会觉得茫然,但说到彼得·潘的名字,也许会很快触到兴奋点——不就是那个小飞侠吗?

——有天晚上,小飞侠彼得·潘飞走时,不小心将影子丢到了卧室里,被达令太太捡到收进抽屉。为了取回影子,彼得·潘潜回卧室,却被温迪撞见,温迪和弟弟约翰、麦可被从未见识过的梦幻岛所诱惑,不顾一切地跟着彼得·潘飞向永无岛,展开了一连串的惊奇冒险……《彼得·潘》为何能赢得各国大小读者的喜爱和欢心,原因应不复杂,这部幻想作品创造了极为诱人的童话境界——永无岛。奇妙的永无岛和不肯长大的小飞侠,让人沉迷和重返童年,乐不思归。

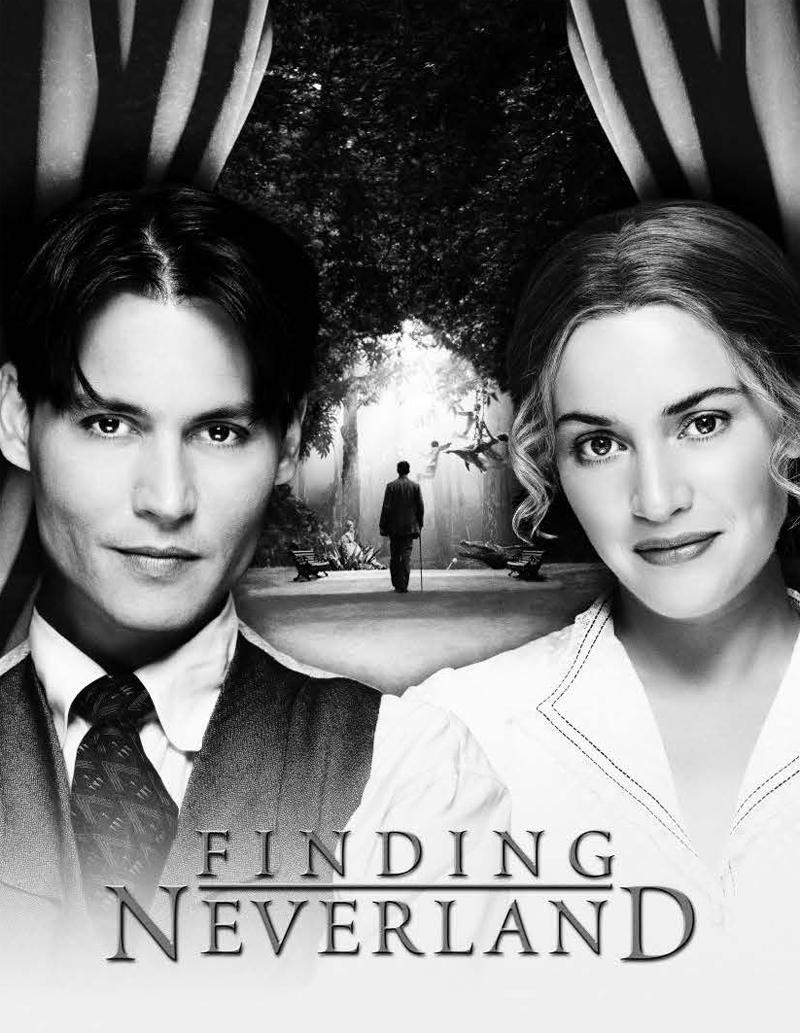

电影《寻找梦幻岛》讲述了作家詹姆斯·马修·巴里如何获得创作小飞侠的灵感

永无岛,意味着无穷无尽,意味着虚无飘渺——永无,就是永远也无法到达,它是一种不倦的追寻,是难以企及的乌有之乡。

子虚乌有的永无岛,魅力无穷的永无岛,让人虽不能达,却心向往之。

《彼得·潘》曾被改编过多种艺术形式流传,并几次被搬上大银幕。2004年,美国导演马克·福斯特执导完成了电影《寻找梦幻岛》,此片借助小飞侠知名度,将其避开原作而引入了其形象创作者的生活,讲述的是作家詹姆斯·马修·巴里如何获得了创造小飞侠的灵感——约翰尼·德普扮演的男主角,在灵感匮乏的创作低潮期,途经公园时与四个孩子玩海盗游戏,他沉迷其间玩得不亦乐乎。他喜欢这四个没有父亲的孩子,尤其是叫彼得·潘的那个忧伤早熟的幼子。孩子、公园、游戏、幻想,触发了巴里的写作灵感,从而创造了彼得·潘的文学形象。片中的巴里就像个没有长大的孩子,游戏起来疯疯癫癫,妻子和家庭都被冷落,与大人的交往也是有始无终。然而,他的魅力与讨嫌,都来自其永不消失的童心。不论是诱惑大人还是孩子,他都会许诺说可以带对方到永无岛(电影里被译成“梦幻岛”)。好莱坞式的商业流水线机械作业,让此片有着佐料齐全的“皆大欢喜”,充满童心和幻想里,还安插着一条若有若无的爱情线——巴里与四个孩子的寡母的情感联系。英伦美女凯特·温丝莱特扮演的寡妇虽病病歪歪,毕竟姿色犹存,巴里与其相处,亲昵融洽如家人,然而,寡妇门前是非多,自然招致他人闲话和妻子猜疑。当那寡母弥留之际,巴里竟成功地让梦幻岛的绮丽美景移植进那家徒四壁的陋室。让其在最后关头,见识到如天国般的梦幻岛。

虽然,这部电影有着种种残缺,但对梦幻岛萦绕于心的演绎还是有些可圈可点之处。比如,巴里与妻子进入不同房间的迥异梦境,用了一个不动声色的小细节——两人同时打开各自卧室的房门,比邻的两扇门内呈现的是完全不同的内容——妻子房里是正常的幽暗,而巴里的门内却是碧草白云蓝天。

童心与幻想,让人内心敞亮,充满未知的奇妙和绚丽。

是否拥有自己的内心之岛,决定着一个人的胸襟,也让精神世界呈现着完全不同的气象风景。

三

我的故乡在远离海洋甚至远离江河的冀中大平原上,我的母亲终生都没走出过河北的土地。

大约六七岁或更小时,我曾反复画过同一种风景的水彩画——画面是海天包围的翡翠色岛屿,岛的四围有婀娜的椰林,林间和海的波光里是太阳的玫瑰色光斑。其中的一幅,还被父亲镶进镜框,悬挂在小屋迎门的墙上。每逢有客人来,爸爸都会情不自禁地引领客人看那幅风景画。那时,我还从未见过海洋,画面的情形只是自己从书本里获得的想象。二十多年后,在海南建省的最初时间里,我便辗转千里,舟车劳顿,来到这座中国的第二大岛上工作和定居。我想,那也许是早在童年就萌发的驱使,冥冥中的鬼使神差,越过无数时间的魔障,放弃了内地的安逸稳定,投身到这座没有季节更替的热岛。

当我第一次走在海口海甸岛新开的公路上,看着夕阳西下的椰林,我知道这个熟悉的风景是我童年时即已画就。

然而,在母亲的意识里,那孤悬海外的岛屿,充满着未知的凶险,就像一只摇曳在高天里的风筝,说不定怎样的风和意外,就会折翅坠毁。因此,在海南居住两年后,我要将户口也迁到海口,意外地遭到了母亲的反对。在她老人家的概念中,户口是维系着我们母子的最后一根稻草,好像有了它,那座苍茫无助的岛屿就不至于将她的儿子吞没。

沐风栉雨,颠沛流离,我将自己最好岁月中的五年留在了海南岛。之后,当我几经颠簸,又辗转落脚于深圳,开始相对平静的生活时,躺在故乡病床上的母亲却已经认不出我了。

我握着母亲的手,告诉她说,我已离开了让她担心的海岛。她迷惘地望着我,很久很久,眼角流出了浑浊的泪水。

在追梦者的心中,岛是寻新探奇的梦,是回归的港湾,是诗意栖息的居所。而在母亲的眼里,它是出没风波里的險象环生,是无尽的担忧,是没着没落的牵挂。

说到“诗意的居所”,有必要再稍加阐释。人们说到此句,一般总会想到德国哲学家马丁·海德格尔的著名哲学理念——“人,诗意地栖居在大地上”。其实,此说源自曾被世界遗忘了百年的德国古典浪漫派先驱弗里德里希·荷尔德林的诗句。海德格尔将其借用,说明此诗句道出了生命的深邃与优雅的本质,认为:只有诗歌才能“使人栖居于这片土地上”。荷尔德林诗中写道:

俯瞰海口海甸岛,作者曾在此居住五年

如果生活纯属劳累

人还能举目仰望说:

我也甘于存在?是的!

只要善良,这种纯真,尚与人心同在

人就不无欢喜

以神性度量自身。

神莫测而不可知?

神如苍天昭若显明?

我宁愿信奉后者

神本来是人之尺度

充满劳绩,然而人诗意地

栖居在这片大地上,我要说

星光璀璨的夜之阴影

也难与人的纯洁相匹

人乃神性之形象。

荷尔德林认为,纯洁的人性才是最宝贵的,人需要生活在自己内心的纯真与善良之中,即所谓“诗意地栖居”。海德格尔进一步引申认为,现代化使人从与自然的伙伴关系中抽离,成了物欲的奴隶,人在改造世界的同时,也被物质世界强行改造并统治。现代化让人获得了物质世界的极大丰富,同时,也付出了精神世界的巨大代价——身心极度的疲惫、空虚乃至绝望,这与人性本身是相违背的,也必然带来生活的不幸,而人们真正应该追求的是“诗意的人生”,即人人期望诗意地栖居在大地上。海德格尔以荷尔德林为例说:诗人一生贫病交加,却能以诗的精神追忆往事,于悲愁中祈求神的昭示,助人度过人生的漫漫长夜。从而得以“重新奠定诗的本质,为我们确立一个新时代”。

明清时期改建的海南儋州的东坡书院

而论及从苦难中挖掘诗意,知苦行乐,知难而进,并一生身体力行堪称典范的,莫过于中国宋代的伟大文学家、思想家、诗人、政治家苏轼。作为中国古代文化独一无二的巨匠,苏轼才高八斗,木秀于林,却命途多舛,历尽磨难。他一生不断被贬,且一次比一次残酷,饱经忧患,九死一生,最后还被贬到近乎死地的海南儋州,在那“食无肉,病无药,居无室,出无友,冬无炭,夏无寒泉”的极度困境中。这位自称“上可以陪玉皇大帝,下可以陪卑田院乞儿”并视天下没有一个不是好人的大师,虽已抱定死在此地,却仍不改其达观向上的秉性。他把三次被贬谪之地——黄州、惠州、儋州概括自嘲为“功业”——“问汝平生功业,黄州惠州儋州”。在黄州时晴耕雨读,写下了“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的豪迈诗篇和中国古典散文的巅峰华章前后《赤壁赋》:在惠州时写下了“日啖荔枝三百颗,不辞长做岭南人”:即使在衣食不保的儋州,他仍整理文稿,为《尚书》作注,还作诗达一百三十多首。尤其值得一提的是,初到海南不久,东坡先生就以其生花妙笔写下了关于岛的感想。他在饮薄酒后随手所记《在儋耳书》中写道:

吾始至南海,环视天水无际,凄然伤之日:“何时得出此岛耶?”已而思之:天地在积水之中,九州在大瀛海中,中国在少海之中,有生孰不在岛者?覆盆水于地,芥浮于水,蚁附于芥,茫然不知所济。少焉,水涸,蚁即径去,见其类,出涕日:“几不复与子相见。”岂知俯仰之间,有方轨八达之路乎?念此可以一笑。

在苏轼眼里,无人能改变生在岛上的事实,俯仰之间,没有可以逃离岛屿的金光大道。这是人生的真相,也是人之为人的宿命。他以如此宏阔的世界观、宇宙观,看待天下,看待人生,因而没有懊悔,没有仇恨,只有宽恕,只有谅解。他遇赦北归时,写下了身在海南的最后一首诗《六月二十日渡海》,这位历尽劫难的老人仍以如火诗心表明了对世态人情的大爱与宽容——九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生。可以说,早在荷尔德林提出“诗意的居所”前七百多年,中国古代的苏东坡就在极度困苦中践行并乐享着“诗意的居所”。

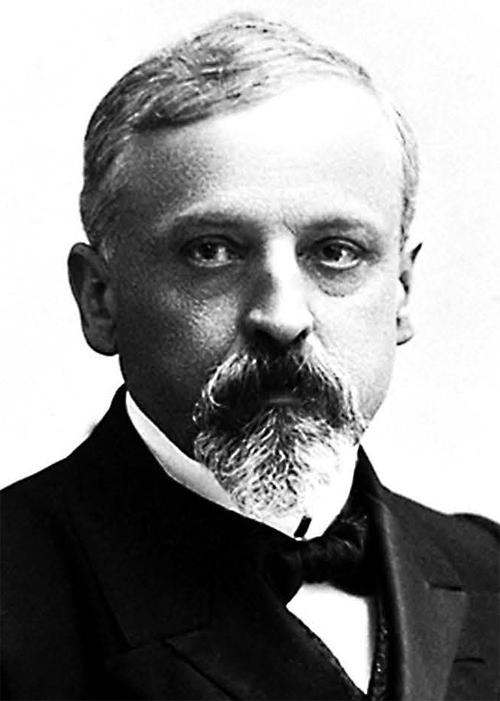

小说《灯塔看守人》作者亨利克·显克微支

四

经年累月,岛被浪潮拍打着。颠沛流离的漂泊,汹涌苍茫的望断,让其具有着被放逐的遗弃与自我隔绝的双重属性。人情漠然的漂泊孤寂与放弃蝇营的遗世独立,无人关切的冷落与远离暄嚣的安宁,呈现着置身孤岛的双面。

自愿抑或被迫,暂住抑或安居:有怀投笔,抑或无路请缨:栖居岛内,还是放浪岛外,都归结为人生的两难选择。

在短篇小说《灯塔看守人》中,显克微支塑造了一个身心疲惫的老人史卡汶思基。他虽然有七十来岁,头发也已全白,但“精神矍铄,腰背挺直,举止风度都宛如一个军人”。史卡汶思基有着极其丰富的阅历,参加过各种征战,在波兰、法国、匈牙利等地获得过多枚勋章,此后还在美国南方打仗,自信是个真正勇敢的士兵,同时“也能做一个忠诚小心的灯塔看守人”。史卡汶思基落脚在离巴拿马不远的孤岛上,方圆不过一亩,除了石头,没有其他居民。作为灯塔看守人,白天他要悬挂各种颜色的旗帜来报道气象,晚上则需爬上四百多级又高又陡的石阶去点亮灯盏。他之所以选择这近乎囚犯的隐居苦修的生活,是他做过了各种各样的事情,飘泊得太累了,他已厌倦了流浪,用他的话说是“我没有懂得的就只有一个‘安静了。”他需要的不是休息,而是心灵的安静,尽管这是人生最难的境地。

灯塔看守人的职位,让史卡汶思基獲得了全新的感觉——“有些像一头被追赶的野兽,终于在人际所不能到的山崖或洞窟里,获得了藏身之处。他终于获得了一个安静的时期,安全之感使他满溢着说不出的幸福。”他在这个世外孤岛上回首,从前的种种漂泊,不幸和失败,几乎都可以付之一笑,“他像一只船,帆樯绳索都被风暴所摧折,从云端里被抛入海底了——一只被风暴打满了波浪和水花的船,但它还是曲折前进,到达了港口。”

对于厌倦漂泊的人来说,这座灯塔无疑就是坟墓,是最后的归宿。史卡汶思基已淡漠人世,连“怀乡之心都已经渐渐消失”,他就要在这个无比单调的灯塔上了此残生。

然而,人是变化的活物,是有灵的生命。并非草木,更非孤岛上的顽石。一个小小的意外,改变了史卡汶思基的生命轨迹。某一天,给他送淡水和食物的小船到了,还多送了一个粗布包裹。原来,史卡汶思基曾捐助过纽约新成立的波兰侨民协会,那协会给他寄赠来几本书以示答谢。在这远离尘嚣的孤岛上,他竟接到了来自祖国——波兰文的书籍。他读到了诗人密茨凯维支歌颂祖国的诗歌,老人心如潮涌,不能自制,他“哽咽起来,颓然仆地:银白色的头发拌和在海砂里——他离开祖国,已经四十年了:不听见祖国的语言,也已经不知多久,而现在这语言却自己来找上他——翻越重洋而到另一半球上访他于子然独处之中”,他油然而起的博大爱心,“只以这一场伟大的哭泣来祈求热爱的祖国给他以饶恕,他的确已经把祖国丢在一边,因为他已经这样的老,而且又住惯了这个孤寂的荒岛,所以把祖国忘记得连怀念之心都在开始消失了。但是现在,仿佛由于一个神迹似的,它竟回到他身边来……”这一夜,史卡汶思基没有点亮灯塔,他的失职导致事故发生,他因怀念祖国而被免职了。可怜的老人将开始面对新的生活,他“大大地衰颓了,腰背伛曲了下来,唯有目光还是很亮。在他新的生命之路上,他怀中带着一本书,不时地用手去抚摸它,好像唯恐连这一点点东西也会离开他。”

人可以一时忘记自己曾经的一切,但那曾经的一切并不会真正远离。一旦某个点被触发,便如点燃了记忆的引信,思想的爆炸便不可避免。史卡汶思基心甘情愿地到孤岛上充当灯塔看守人,他渴望得到的是安宁,而最终被破坏的安宁还是隐蔽在他心中的念想。

通常,人们将显克微支的这篇小说赞誉为“爱国主义”的伟大诗篇。无疑,故事的中心是一个流浪的老人因祖国的诗文唤起的思乡之情,很多人为此获得感动,以为是与生俱来的爱国情怀的共鸣所致。该小说多次被改编成电影或舞台剧,其重要看点也是在“爱国主义”上大做文章。仔细想想,却又不止于此。史卡汶思基最终逃离孤岛的去向特别值得深思,如果是热爱久别的祖国,那么他只需踏上回故乡之路,其思乡之情即会得以彻底释放,但作品的结尾并不简单——史卡汶思基乘船去了纽约,他跟下来的去向没有说,只是交代“新的流浪的旅途又已展开在他面前”。

小说中引用的密茨凯维支的诗歌是《塔杜须先生》第一卷开头的一节,这段引诗是理解史卡汶思基从休眠到被唤醒的关键,在施蛰存的译文中,史卡汶思基读到的是:“圣母啊,你守护着光明的琛思妥诃华,/你照临在奥斯脱罗孛拉摩,又保佑着/诺武格罗代克城及其忠诚的人民,/正如我在孩提的时候,我垂泪的母亲/把我交托给你,你曾使我恢复了健康,/当时我抬起了奄无生气的眼睛/一直走到你的圣坛,/谢天主予我以重生——/现在又何不显神迹使我们回到家乡。”诗中的琛思妥诃华、奥斯脱罗孛拉摩、诺武格罗代克均是地名,这三处地方都有以灵验著称的圣母像。可见,史卡汶思基匍匐哭泣并非仅仅是爱国之情,更深层次的觉醒是对圣母和天主的爱,是圣灵之光在心中的重临。起初,是久违的母语的触发,是难以割舍的血脉联系,进而是诗歌内在的精神力量,具体到作为流浪者的史卡汶思基,是他从诗篇中寻找到久已失却的精神的家园——即信仰与爱心。他曾“忙于打枪,身边简直不带一本书”,现在他从书中获得了力量,是“悟已往之不谏,知来者之可追”,是“实迷途其未远,觉今是而昨非”——从前的流离颠沛的愚钝,从前的自我放逐是一种可耻的逃避,是没有寄托,或仅仅是“等死”的苟且。失却了信仰与爱心,活着就像“木乃伊”“活僵尸”,就是生不如死。

我很想看新版的电影《灯塔看守人》,想知道如何表现史卡汶思基的阅读和被唤醒,多方搜寻而未果。后来,有朋友送我一部《灯塔看守人》的影碟,却发现与显克微支的原著毫无关系,而是美国人2009年拍摄的一部多角恋的爱情喜剧——背景是1912年夏天的波士顿附近的鳕鱼岬,一位灯塔看守人拒绝承认他与任何女人有染,但两个漂亮的女人正计划搬到附近居住,单身男只得穷于应付。此灯塔看守人不是彼灯塔看守人,面对的烦恼不同,聚焦的情怀迥异,唯一相似的只是职业和背景。

无论是饱经沧桑的波兰老人史卡汶思基,还是美国波士顿的纯洁男,他们的经历都在表明,没有什么绝对的安静,任何孤岛都无法隔绝人的原始情感和基本诉求。人生孤弱如海上浮萍,物质的丰足,情欲的满足,都不是根本,最终能拯救自己的,是文化的渊源,是母语的魅惑,是内心深处的信仰的力量。

电影《孤独之岛》剧照

五

一个人可以远离尘嚣,隐身于人迹罕至的岛屿,可以从形式上斩断各种社会连接。但人是“会思想的芦苇”,无法像畜生一样,完全远离思想,远离各种情感的纠缠。有形的联系可以斩断,精神的纽带却难以解除。人有着挥之不去的记忆,这是所有快乐的源泉,也是所有烦恼的起点。

既然,安宁并非远离就能得到,那么,有什么样的路径和方法让我们获得真正的安宁?宽恕祈祷,还是祈祷宽恕?

在俄罗斯导演帕维·龙根执导的电影《孤独之岛》中,提供了又一种存在的例证——一个有着复杂历史的人,企望在荒岛上通过行善而获得宽恕。他不是灯塔看守人,没有史卡汶思基那样光荣的过去。相反,却有着不堪回首的巨大隐痛——四十多年前,他是个苏联水兵,在纳粹军官的逼迫下,为了保全自己,歇斯底里中举枪对准苏联海军的船长,随着他扣动扳机的尖利呼啸,被枪击的船长掉进茫茫夜海。从此,告密者和谋杀者的双重罪恶紧紧扣压在他脆弱的心头。四十多年后,这个苟活者仍然活着,他成了神父,在孤岛上过着苦行僧的生活。颇有意味的是,这个双手沾着同胞鲜血的神父却苦苦修炼出超常的功能,成了能预言未来、妙手回春的拯救者。无数疑难杂症患者纷纷前来,在他灵巧的手下驱逐了病痛、获得了康健,所有的人都将其看作救人于绝症的圣人。当然,神父自己最清楚,附着于内心的深重黑暗随时可以将他击垮。为此,他终日奔波于极度寒冷荒凉的海岛,疲劳自己的筋骨,压抑身体的欲望,希图靠苦修获得心灵的安宁。

先恶后圣的神父不断询问:为什么该隐会杀了他的兄弟亚伯?没有人能给他一个合理答案。他只能日日祈祷:主啊,原谅我并宽恕我,指明我前进的路,因为我只有软弱的灵魂和虚弱的身躯,我充满罪恶的激情是个邪恶的奴隶。当他的“上级神父”来看望他,问他在做什么,他回答说:“为我们天父写一篇祷文,祈祷我能活过这个冬天,因为教友们在冰冷的土地上挖个坟墓是很费力的。”

如果,这个神父能够凭借不断为他人消除病症,为患者带来健康的福音。那么,临终之时他能够洗清自身罪孽,获得精神的升华和上帝的原谅吗?電影没有设定一个了犹未了的开放性结局。无论如何,苦修者的心魔始终在作祟,在他的记忆中,即使获得上帝的谅解,那四十多年前的罪恶一幕仍难以彻底根除。于是,观众看到了一种最能使神父心安的结局——某天,一位俄罗斯的海军司令带着患有精神病的女儿来到孤岛,请求“圣人”治疗。神父以非同寻常的疗法,成功地治好了那年轻女子的病症。颇具戏剧性的是,拯救的灵光此时意外出现了——交谈中,神父发现这位海军司令就是他四十多年前枪杀的苏军船长——当年船长应声栽入大海,并没有就此一命呜呼,而是万幸地被过往渔船救助——他在鬼门关前吃了闭门羹,万幸地逃过了死亡之劫。

海军司令对后来的神父说,时过境迁,他早就原谅了他的罪孽。

在耶稣教的主祷文里,有“免我们的债,如同我们免了人的债”。对于曾经害人的神父来说,被害者的原谅就是免了自己的债,他披着罪恶的枷锁,在生的世界苟延残喘几十年。上天有情,他靠着不断苦修,最终轻轻一跳,得以卸载和解脱,或者说是圆满的释然。在这个可以预料的冬天,神父背负了四十多年的沉重包袱终于安放了。他知道自己的大限将至,要坦然地面对生命的彼岸——他沐浴清洁,自己走进棺材,修道院同仁用船载着其棺椁和十字架溯流而上。他丢下了心里的石头,轻装上阵,渡海远去……

六

如果将天下视作一篇文章,岛屿就是标点符号。

通常,只有在具体的语境里,标点符号才有特别的意义。平时它们处于可有可无的被忽略位置,任雾霭遮蔽,湍流涂抹。在中国古代的文字里,根本就没有标点符号。因此,它是后来人表情达意的补充,是语言的节奏,是人生的韵律,是明晰的需要和强调。

在天地的“大块文章”里,标点符号有着自己的涵义。它可以失去孤立,体现联系,增强节奏,上升到天人合一的“世界观”和“宇宙观”。它因升华而变得丰富和复杂。

一座孤岛是一个独立的世界,同时,它又与身外的世界有着千丝万缕的关系。它是被人们遗忘的家园,又是你当下正置身的家园。只要你活在世上,就与世界有着无法斩断的各种连接。

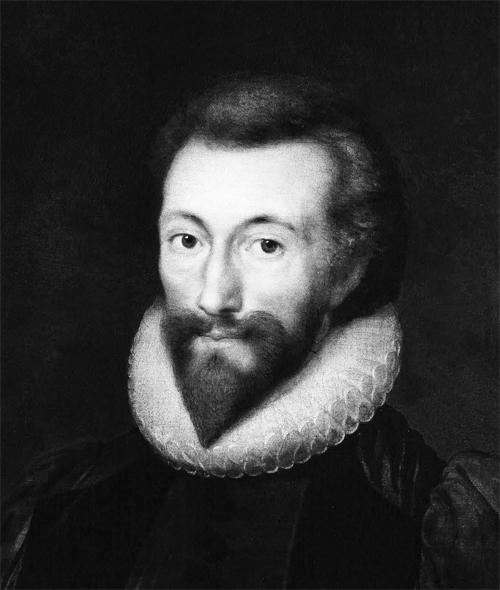

约翰·唐恩是英国文学史上举足轻重的人物,对于这个生活在十六世纪的神学家和诗人,中国读者大多颇为陌生。我最早知道其人其诗,是在海明威的长篇小说《丧钟为谁而鸣》里,在此书的扉页,海明威以约翰·唐恩《祈祷文集》中的第十七篇诗作为题辞。虽是引述,却是对小说名称的点睛题解。诗曰:

谁都不是一座孤岛,在大海里独踞:每个人都像一块小小的泥土,连接成整个陆地。

如果有一块泥土被海水冲击,欧洲就会失去一角,就如同一座山岬,也如同你朋友或你自己的庄园被冲掉:

无论谁死了,都是自己的一部分在死去,

因为我包含在人类这个概念里,难解难分:

因此,我从不问丧钟为谁而鸣,它为我,也为你。

约翰·唐恩被称为英国“玄学诗派”鼻祖,当过雅格一世的私人牧师,后任伦敦圣保罗大教堂主教。他的诗因风格奇诡,一度不被正统诗坛接受,亦长期得不到应有的评价。直到二十世纪初,才咸鱼翻身,被重新“发现”并大放光芒。我曾看过他的中文版《生死边缘的沉思录》,在这部类似“忏悔录”的著作里,充满情深意重的回忆,自我的鞭笞,对天堂与地狱,生命与死亡的思考。其境界不是常人所能比拟。

大可不必去评析约翰·唐恩诗风的高下。在我看来,一个人终其一生能有一句诗流传下来已是难上加难,几百年后,《祈祷文集》的第17篇还被人广泛引用,只凭这首短诗,就足以让其列入不朽诗人的行列。

作为海明威最具影响的长篇小说,《丧钟为谁而鸣》沿袭了其此前创作的如《太阳照常升起》《永别了,武器》等作品的模式——战争、爱情、人性、回归,硬汉加美女的传奇,通俗情节剧加思想的升华。故事背景设置在一战中西班牙内战的山区,在那场鲜少被提及的陈年往事中,三天的时间局限,让众多的人物和情节充满紧密的张力。美国志愿者罗伯特·乔丹的第一主角位置,他与战斗在敌后深山游击队的错综关系,围绕着炸桥的种种纷争,以至罗伯特·乔丹最终的英勇牺牲。期间,贯穿的中心线是乔丹与美女玛丽亚从一见钟情到生死相依的刻骨爱情。整部作品的起承转合,都颇似眼下流行的通俗电视剧的模式。海明威的重要作品几乎都被改编搬上了银幕,但没有一部令海明威满意,观众也鲜少有特别称赞的。其缘由并非电影人的问题,而是其作品的先天缺陷——若仅取其故事,多嫌过于通俗、简单和模式化。

英国玄学诗派鼻祖约翰·唐恩

在山姆·伍德于1943年执导的彩色影片《丧钟为谁而鸣》(又译《战地钟声》)里,大明星加里·库柏扮演的乔丹和英格丽·褒曼扮演的玛丽亚无疑是影片最突出的看点,甚至是终极的看点和亮点。两个好莱坞的俊男美女,化身在西班牙抗战的假想里。刻意伪装的粗砺和戏剧性,让一个遥远的故事有种原始的性感。在有月亮的夜晚,玛丽亚像小鹿一样蹦跳着来到乔丹的帐篷,这是一次出乎意料的艳遇,完全的送货上门,乔丹来不及铺下更多的枝条好使临时的床铺变得更柔软,玛丽亚就已经钻进来了,将其野性而滑润的裸体贴了上去。如此的猝不及防,乔丹是在近乎似梦非梦中就与她共赴了巫山。此后,在林石毕露的山谷,在对敌斗争的前沿,两人一次次忙里偷闲,品尝爱欲。

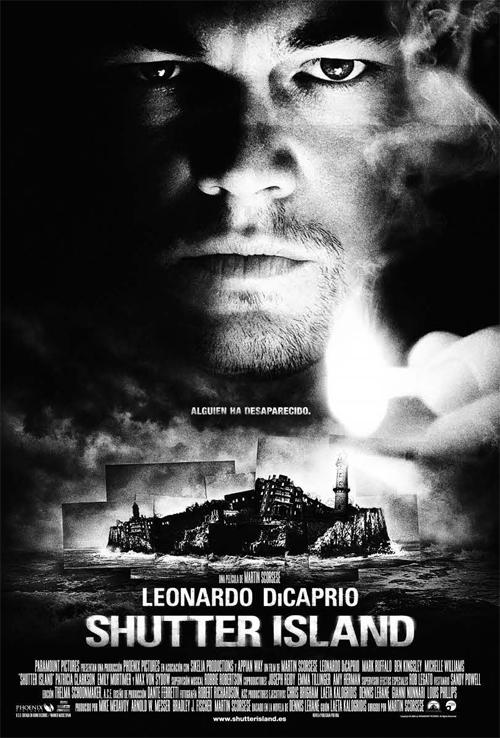

电影《禁闭岛》海报

从本质上说,《丧钟为谁而鸣》是一部爱情加战争的通俗剧。

海明威的非同凡响,并非是出于深刻的认识与智慧,而是颇为聪明地在开篇就引述了约翰·唐恩的诗——没有人是一座孤立的岛,每个人的死亡都是自己的一部分在死去……这让内战中的西班牙山区被强力剥离出来,与意念中的岛屿有了链接,从而有了对整个人类的高度关照,其小说主题亦获得了非同寻常的提升。

七

毫无疑问,每个人都不是一座孤立的岛,他与所有的人相关联。

然而,人非圣贤,无法彻底战胜个人的渺小和局限。更多时候,每个人就是事实上的孤岛——彼此隔离,难以抵御,无所归依。

2010年,马丁·西科塞斯执导了他从影以来最晦涩的作品《禁闭岛》,掠过四十多年黑帮电影的“穷街陋巷”,西科塞斯首次将镜头聚焦于一个饱经创痛的人的内心世界。在那个充满疯子与精神病患者的孤岛上,正义在胸的联邦警官泰迪前往调查一宗子虚乌有的女病人失踪案。直到电影进行到一半时,观众大多以为这是部讲述一个忠于职守的警探如何战胜邪恶势力,“逃离恶魔岛”的惊险故事。结果,在如梦如幻,扑朔迷离的诸多细节干扰下,电影渐渐峰回路转,真相的潮水退去后,原来警官泰迪从一开始就步入了事先安排好的某种戏剧情境——来探是非者,正是是非人。所谓人间蒸发的女病人根本就不存在,有着双重人格的警探泰迪同时有着两个身份,一方面他奉命被派往紧闭岛调查的失踪案本身就是被制造的谜团,泰迪内心真正想找的是他想象中纵火烧死妻子的凶手莱迪斯:另一方面,泰迪当警官前曾参加过二战,在参与解放被納粹肆虐的达豪集中营时,他曾有着枪杀战俘和眼见德军军官自杀不成痛苦死去的经历,其衍生的战争后遗症成为他后来挥之不去的噩梦。而纵火烧死妻子的故事,也是泰迪的内心虚构,那个纵火犯莱迪斯压根不存在,事实真相是——多年前,由于自己疏于对妻儿的照料,导致妻子患精神病,发病中的妻子溺死了自己的三个孩子,怒火中烧的泰迪枪杀了妻子。因为无法面对这个巨大的家庭悲剧,精神失常的泰迪于幻觉中塑造了纵火犯凶手莱迪斯,其实,泰迪执意追踪的凶手,正是自己的另一面。电影中,几次表现泰迪的一个梦境——梦到妻子在自己手中化为灰烬,妻子的肚子上有着明显的枪伤。而在警官泰迪的探案过程中,那些对他工作的各种配合与不配合、协助与不协助,都是处心积虑为他设置的戏剧情境,目的是唤醒泰迪的记忆,让他走出虚幻,面对真相。

电影《禁闭岛》改编自美国小说家丹尼斯·勒翰的同名小说,英文原名“shutter ls-land”即有双重意思,一重是表面的外在形态——故事发生的地点,一座远离尘嚣的孤岛,其间的种种黑暗与凶险需要艰难探索后才能知晓:另一重是内在特质——那是男主角泰迪的内心世界,他沉浸于自己假想的世界,对外在的真相是排斥的,他的内心封闭,犹如一座禁闭岛。观众需要穿过重重迷雾才能发现泰迪的秘密,才能厘清这个复杂故事的背后真相。原作小说颠覆了传统叙述,设置了多种障眼法,读者在阅读中可以自由地来回对照,以此打破疑问和谜团。电影中,编导借鉴了原作的结构方法,无疑让影像叙事承担了极大的探险性,因为对观众来说,如此叙述增加了诸多令人头痛的智力挑战,虽有某些画面反复渲染,但电影一次流过的特点,让无数观众初看时很快陷入似是而非的迷雾,直到结尾也是将信将疑,甚至不明所以。需要反复重看,才能发现早先的很多细节都有暗示和伏笔,经过分析才能慢慢接近恍然大悟。

在电影的最后,男主角泰迪与他的主治医师(泰迪假想的助手)坐在台阶上,仍在讨论如何逃离这个险象环生的禁闭岛。而在不远处,从医生和院长窃窃私语的眼神中,可以看出他们觉得先前对泰迪的所有唤醒努力基本是失败的,跟下来将不得不对泰迪进行外科手术。这时,泰迪站起来朝着将要带走他的医务人员走去,自言自语地说了一句类似哈姆雷特式的独白:“哪一样更差些呢?是像个怪物一样活着,还是像个人一样死去?”

这最后一句台词清楚地说明,此时的泰迪其实已完全清醒。他洞悉了自己的境况,知道了真相,但他不愿接受现实的惨痛,而宁愿囚禁在自己的禁闭岛里,在假想的世界里至少没有那么多不堪承受的痛苦。

这部电影因臆想与现实穿插、病症与诊治的真假交集而扑朔迷离,剥开这些附着其间的云霓雾霭,其全部内涵并不复杂,甚至可以说就是片名隐含的另一面——每个人真的就是一座禁闭岛,明明知道却难以自拔,要想走出自己的孤岛世界,实在不是一件容易事。

某种意义上说,孤岛情结是人的固有缺陷,同时,也是人类孤独来去的真实脚注。

八

很多年前,我曾做过一个怪异的梦——满天飞沙纷纷扬扬落下,每粒沙都变成了一个岛屿,每座岛屿又都化成了一个个站立的人。天空暮云低垂,飞鸟尖叫乱飞,经过了对极度狂躁的忍受,终于看到相反的流程——从岛屿到人到沙粒的倒退复原。直看到那沙粒成为透明,在人所不能看见的空气中,消了踪迹,没了形影。

当我坐下来写此文,最先想到的就是这个梦。是这个离奇的梦,触发我写这篇文章。

我不知道为何会做这个梦,更不清楚梦境的含义。现在,我要结束这篇文字,这个曾记在我的备忘录中的梦又浮现眼前,我反复琢磨,仍不得其解。隐约中,那些水珠般晶莹剔透的沙粒犹如万花筒内的玻璃碎片,每一粒都是一组密码,都可幻化成翡翠的岛屿,无数的密码,无数的岛屿,构成了大千世界的五彩缤纷。

王樽,作家,现居广东深圳。主要著作有《与电影一起私奔》《人间烟火》等。