鄂尔多斯盆地前侏罗纪古地貌形成演化及沉积充填特征

李元昊,杨桂茹,彭建,郑亚军,王茜,何拓平

1.西安石油大学 地球科学与工程学院,西安 710065; 2.陕西省油气成藏地质学重点实验室(西安石油大学),西安 710065; 3.中国石油勘探开发研究院 廊坊分院,河北 廊坊 065007; 4.中国石油长庆油田分公司 第十采油厂,甘肃 庆城 745100

0 引言

鄂尔多斯前侏罗纪古地貌是典型的河流侵蚀形成的古地貌,其形成的古地貌油藏是鄂尔多斯盆地中生界石油勘探的主要领域之一,已发现了马岭油田等多个侏罗系小而肥油藏[1--2]。基于勘探需求,前人研究主要集中在古地貌的静态刻画,已形成了残余厚度法、印模法等多种古地貌恢复方法[3--5]。但对古地貌形成演化过程、阶段、恢复方法、与晚印支运动关系及古河道沉积特征探讨较少,特别是形成古地貌基底的抬升期次、抬升方式、侵蚀阶段和侵蚀强度等基础问题尚不清楚,这些问题的解决对深化古地貌形成时期构造背景、抬升期次、抬升方式及资料贫乏区古地貌预测等具有重要的学术意义。

目前,国内外学者对现代河流侵蚀地貌特征研究较多,形成了多种侵蚀模式和研究方法[6--8],在借鉴前人研究成果基础上,结合新的地震钻井资料,采用古河道阶地及河谷形态等技术首次对鄂尔多斯盆地前侏罗纪古地貌的形成演化阶段及过程进行了恢复。同时,探讨了抬升侵蚀期次与晚印支运动的关系及古河谷环境河流沉积充填特征。

1 河流侵蚀古地貌形成演化过程及恢复方法

一般来说,一个完整的河流体系由物源区、搬运区和沉积区三部分组成[6--7]。河流地貌特别是河流侵蚀形成的古地貌,主要发育在物源区和搬运区,主体是各级河谷及两侧的高地等地貌单元,这也是本次古地貌恢复和研究的主要内容。

1.1 剥蚀区构造抬升期次、强度判识方法

1.1.1 河流阶地法

河流下切侵蚀底部地层,原来的河谷底部超出一般洪水位之上,呈阶梯状分布在河谷谷坡上,这种地形称为河流阶地,可以通过阶地产状、阶地组成物质和阶地结构分析阶地成因类型[8]。构造运动成因的阶地能够反映构造运动期次,有几级阶地就代表有过几次构造运动;阶地位置级别越高,形成就越早。

1.1.2 沉积区层序旋回分析法

在构造运动抬升后,隆升区河流开始下切侵蚀,侵蚀物质经河流搬运后在下游低洼区(湖或海)堆积,直到地表恢复到新的平衡状态为止。在抬升区侵蚀期间,由于侵蚀阶段侵蚀速率不同导致河流搬运物在粒度、磨圆及分选等方面存在明显的差异,在沉积区形成一个完整的沉积旋回。沉积旋回的期次反映了构造抬升侵蚀次数,旋回的厚度反映了侵蚀程度,间接反映了构造抬升规模。该方法应用条件是沉积区相对稳定,沉积地层保存相对完整。

1.2 阶地高差定性分析构造抬升侵蚀程度

地层抬升后,河流侵蚀作用逐渐由垂向下切侵蚀演化为以侧向侵蚀为主,河谷也由最初的垂向加深逐渐向侧向加宽方向变化,最终河流处于基准平衡面附近,此时谷底与阶地之间的高差可以代表抬升侵蚀的高度,高差越大构造抬升幅度越大,河流侵蚀程度越强,反之亦然。因此,可以根据阶地高差分析不同期次构造抬升侵蚀的相对程度。

1.3 利用河谷剖面形态分析河流侵蚀所处的阶段

河流侵蚀过程一般可划分为3个阶段:早期下切侵蚀期(V型河谷)、中期下切侧向侵蚀期(U型河谷)和晚期侧向侵蚀期(槽型河谷)。一次完整的构造抬升侵蚀过程可以通过河谷剖面形态分析河流所处的侵蚀演化阶段。利用地震剖面可以较为直观地分析出古河道的河谷形态,进而分析当时所处的河流侵蚀阶段。

2 鄂尔多斯盆地前侏罗纪古地貌形成及演化特征恢复

2.1 盆地地质概况

鄂尔多斯盆地北起阴山,南抵秦岭,东迄吕梁山,西临贺兰山、六盘山,为中国第二大沉积盆地,面积25×104km2,是一个沉积稳定、坳陷迁移的多旋回克拉通叠合盆地。先后历经了中晚元古代坳拉谷、早古生代浅海台地、晚古生代近海平原、中生代内陆湖盆和新生代周边断陷5个演化阶段[9--10]。

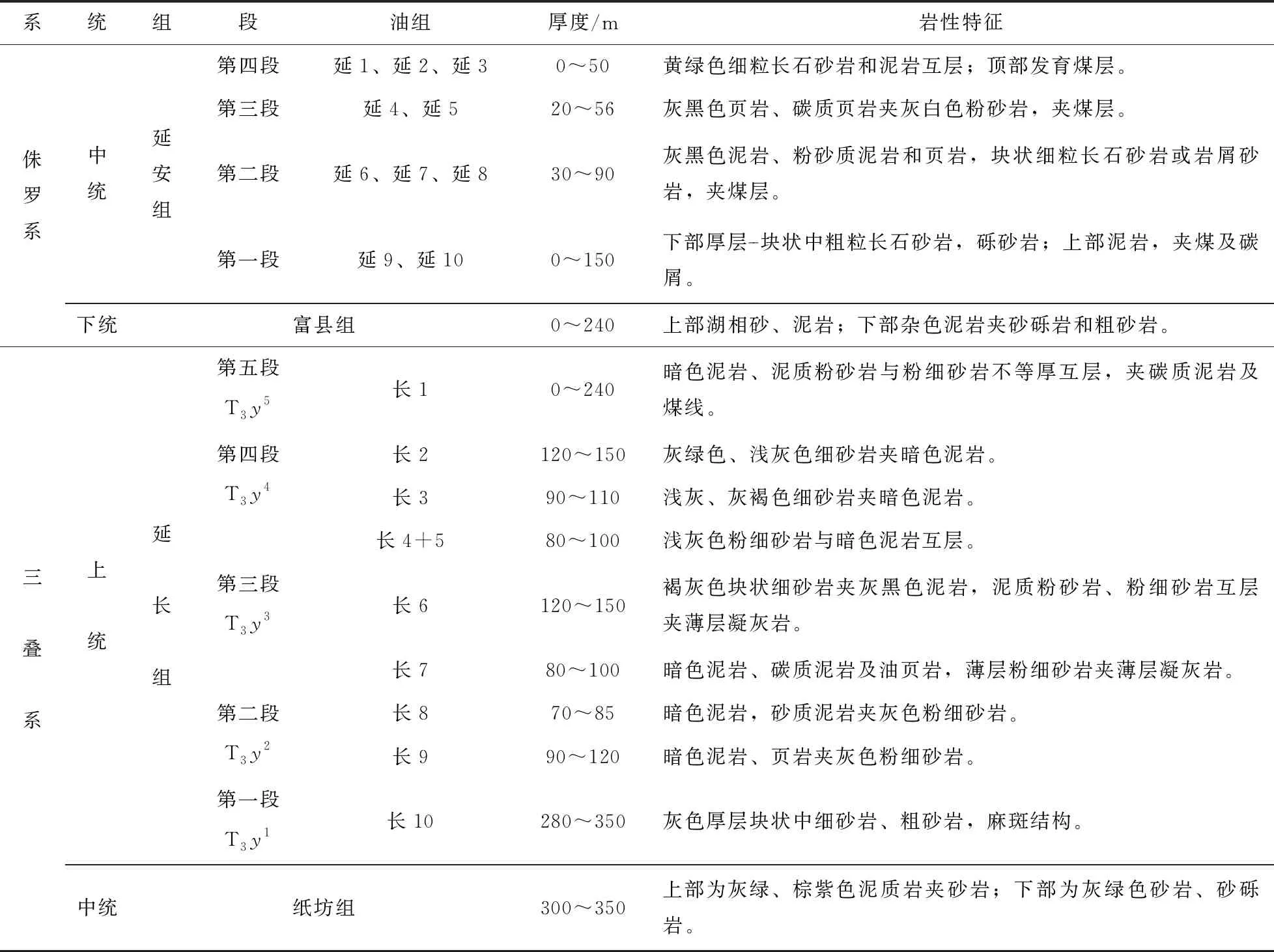

晚三叠世由于印支运动的影响,盆地由晚古生代—中三叠世的华北克拉通坳陷盆地逐渐向内陆湖盆转化[10--11]。上三叠统延长组主要为一套灰绿色、灰色中厚层块状细砂岩、粉砂岩和深灰色、灰黑色泥岩组成的旋回性沉积,广泛发育河流、三角洲、湖泊和重力流沉积。顶底均与相邻地层不整合接触。在剖面上按油气情况及岩性、电性特征自上而下将延长组划分为10个油组(表1),每个油层组又可划分为2~3个小层。延长组地层记录了鄂尔多斯盆地晚三叠世大型坳陷湖盆从发生、发展、鼎盛到萎缩消亡的演化历史。湖盆演化主要经历了3个大的演化阶段:长10--长8油层段,为湖盆初始形成阶段;长7--长4+5油层段,是湖盆发展的鼎盛时期;长3--长1油层组,为湖盆逐渐萎缩消亡演化阶段。三叠纪末期,晚印支构造活动使华北陆块整体抬升,盆地顶部延长组地层遭受长期广泛的侵蚀作用,形成具有“沟谷纵横、坡洼漫延、丘陵起伏、阶地层叠”特点的侏罗纪早期古地貌景观[1--2]。后来,随着抬升侵蚀结束盆地开始沉降充填,在古地貌上先后沉积充填了侏罗纪富县组和部分延安组地层。富县组的岩性、岩相和厚度变化较大,有所谓的“粗富县”和“细富县”之分,主河道部位以河流相的含砾粗砂岩为主,局部发育泥岩和煤线。延安组主要是延10充填古河道,延9局部充填古河道,随后古地貌填平补齐,发育了准平原化的河流沼泽相沉积[9]。

表1 鄂尔多斯盆地主要含油层位地层简表[9]

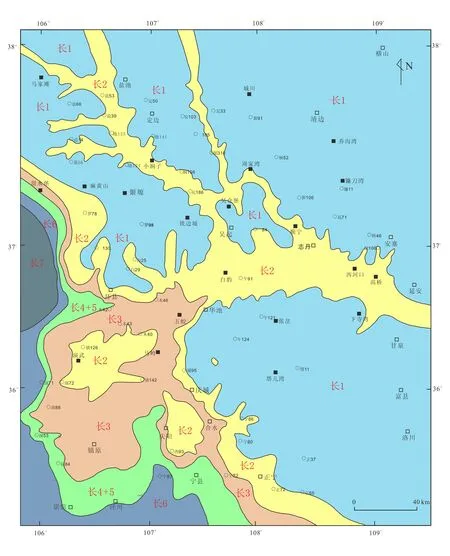

2.2 延长组沉积末期古地形差异控制了侵蚀主河道分布位置

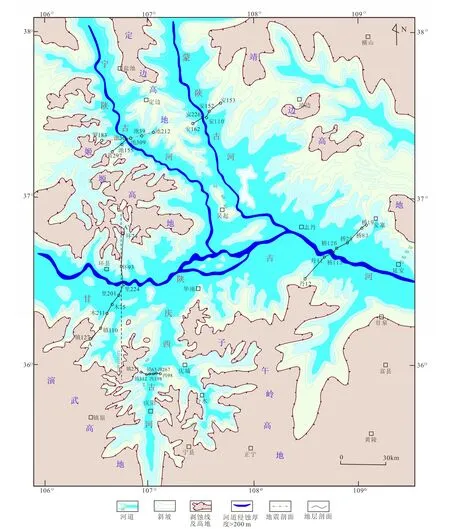

延长组末期的晚印支运动导致了鄂尔多斯盆地抬升侵蚀,并被后期富县组、延安组等地层覆盖保存,形成了前侏罗纪古地貌。前人在20世纪70~80年代勘探侏罗系时就已基本刻画出来了前侏罗纪古地貌形态,后来随着钻井及地震资料的丰富,经过了多次完善更新,最终形成了三大古河(甘陕、宁陕和蒙陕古河)、五大高地(靖边、定边、姬塬、演武和子午岭高地)相间分布的古地貌格局[1--2](图1)。

图1 鄂尔多斯盆地前侏罗纪古地貌特征[1]Fig.1 Characteristics of pre-Jurassic palaeogeomorphology of Ordos Basin

从古地貌图(图1)上可以看出,前侏罗纪几条大的侵蚀河道分布具有一定的规律性,甘陕、宁陕和蒙陕古河总体上呈“Y”型分布,平面上是延长组东北、西北和西南三大物源交汇区(图1),研究表明,主要是由于延长组沉积末期古地形差异导致河道如此分布。

延长期鄂尔多斯盆地长期受东北、西北和西南三大沉积体系控制[11--13],三大物源区长期剥蚀,供屑能力强,使得姬塬、陕北和陇东地区古地形在沉积期及后期压实期始终比物源交汇区高。一般河流侵蚀演化规律,早期地貌相对较低的位置水流优先汇水成河流,随着河流侵蚀加剧,地貌高差进一步扩大,导致河流汇水能力增强,水动力增加,进一步加剧了河流下切侵蚀能力。同时,三大沉积体系交汇处泥岩更为发育,古地形最低,具有汇水侵蚀先天优势。在沉积后期的压实中,三大沉积体系沉积物中砂地比较高,抗压实能力强,而交汇区泥岩含量较高,抗压实能力弱,进一步加剧了古地形高差。早期水流形成的地形差异随着后期抬升侵蚀进一步加剧,河道始终分布在三大沉积体系交汇处并逐渐加深加宽,最终形成了近“Y”型分布的古河道。

2.3 前侏罗纪古地貌形成演化过程恢复

在文献及汇报中,常见“晚印支运动使鄂尔多斯盆地整体抬升侵蚀,形成了侏罗系古地貌”等文字描述[1--2,5,9,13],但具体如何抬升?抬升了几次?每次抬升特征是否一样等问题没有具体论述,也就是古地貌形成演化过程尚不清楚。应用前述研究方法,根据地震和联井地层剖面,可以较好地识别出阶地期次及古河谷剖面形态,进而分析古地貌形成演化过程。

2.3.1 甘陕古河河谷特征

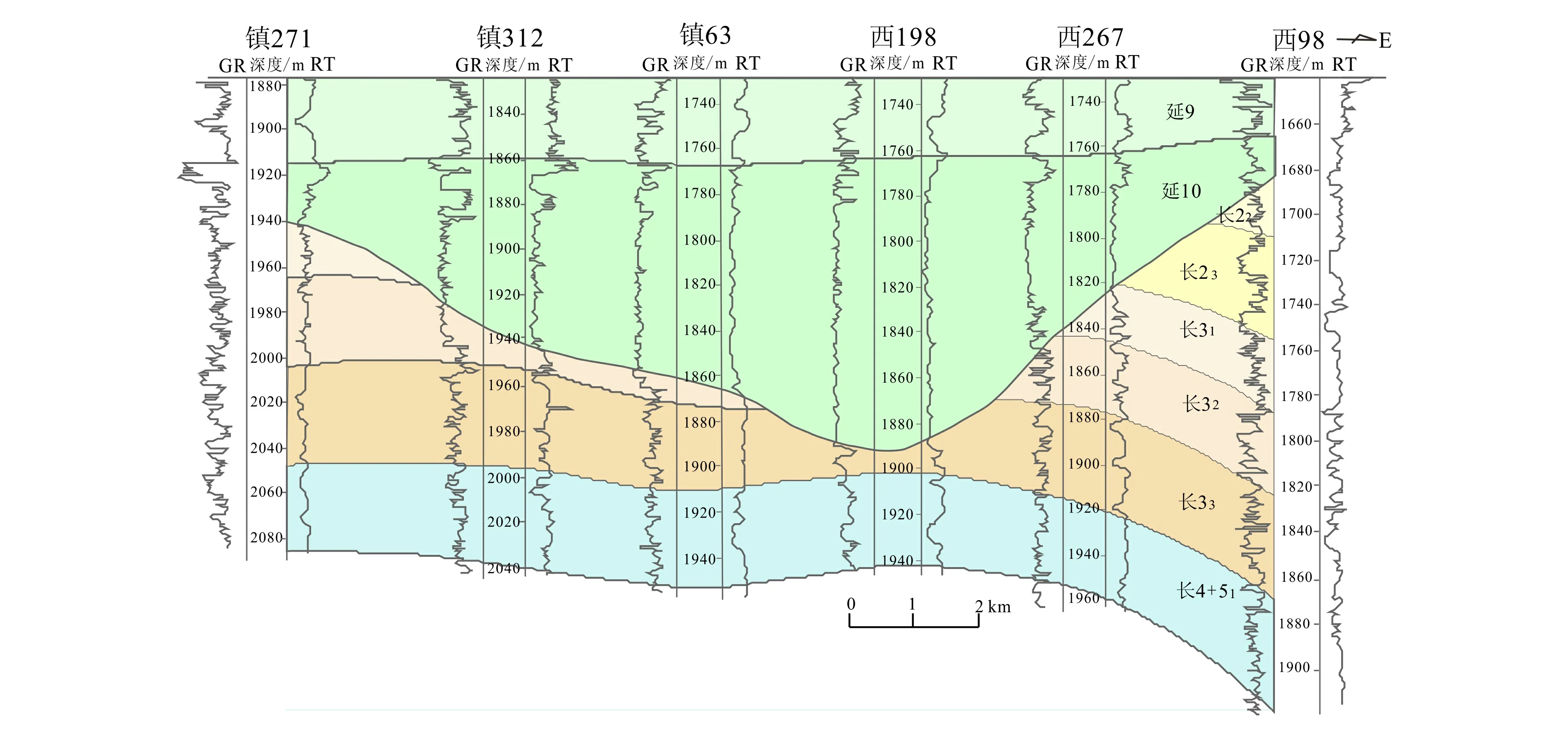

甘陕古河是流经鄂尔多斯全盆地的一条近东西向展布的侵蚀河谷,河道较宽,一般为25~35 km,是盆地最主要的一条主干侵蚀河谷,宁陕、蒙陕及庆西等多条支流河道汇入其中。根据横穿甘陕古河南北向地震剖面和联井地层剖面可以看出有明显的两个阶地(图2、图3),反映了有两次构造抬升侵蚀作用发生。甘陕古河河谷形态呈不对称的槽型+V型,第一期河道为槽型,反映了该区基底整体抬升特征,河谷从开始的V型演化到U型到最后的槽型,河流侵蚀演化阶段完整,抬升侵蚀逐渐趋于稳定平衡;第二期河道为V型,反映了河流侵蚀处于早期阶段,尚未达到侵蚀平衡基底就开始下降,河流侵蚀结束,河道最深处位于河谷北部,靠近姬塬高地,反映了第二次盆地西南部抬升幅度大的特征。

图3 环县地区甘陕古河连井剖面古河谷形态(剖面位置见图1)Fig.3 Valley shape of Ganshan ancient river connected wells profile in Huanxian area

从河谷发育情况看,第一期河道垂向侧向侵蚀厚度均较大,垂向一般80~130 m,横向一般25~35 km;侵蚀层位一般是长2下部及长3上部(图3)。第二期侵蚀侧向侵蚀厚度垂向一般90~110 m,宽度一般2~3 km;侵蚀层位一般为长3底部或长4+5上部。第一期与第二期河谷地层累积最厚处一般>200 m,是第二期侵蚀最深的区域。从侵蚀河道地层厚度>200 m分布可以清楚看出,第二期河道侵蚀范围较窄,进一步说明第一次抬升侵蚀充分,第二次抬升侵蚀不久就开始沉降,侵蚀结束(图1)。

庆西古河位于演武高地与子午岭高地之间,是盆地规模相对较大的一个支流河谷,侵蚀程度弱于主河道,后期充填地层主要是延10地层,缺少富县组地层。河谷形态为U型+V型。从横切古河东西向联井剖面上可以看出,庆西古河发育两个明显的阶地(图4),反映了两期构造抬升侵蚀作用。两个阶地位置相对较近,反映了该区主要是垂向下切侵蚀为主,但第二期侵蚀最深处向河谷东侧迁移,反映了第二次构造作用导致了盆地西南部抬升幅度更大、地层向东北方向倾斜的特征。第一期河道垂向侵蚀厚度较大,垂向60~80 m,河谷宽10~15 km;侵蚀层位一般是长3上部。第二期侵蚀垂向20~30 m,宽度2~3 km;侵蚀层位一般在长3底部或长4+5上部(图4)。

图4 庆城地区庆西古河连井剖面古河谷形态(剖面位置见图1)Fig.4 Valley shape of Qingxi ancient river connected wells profile in Qingcheng area

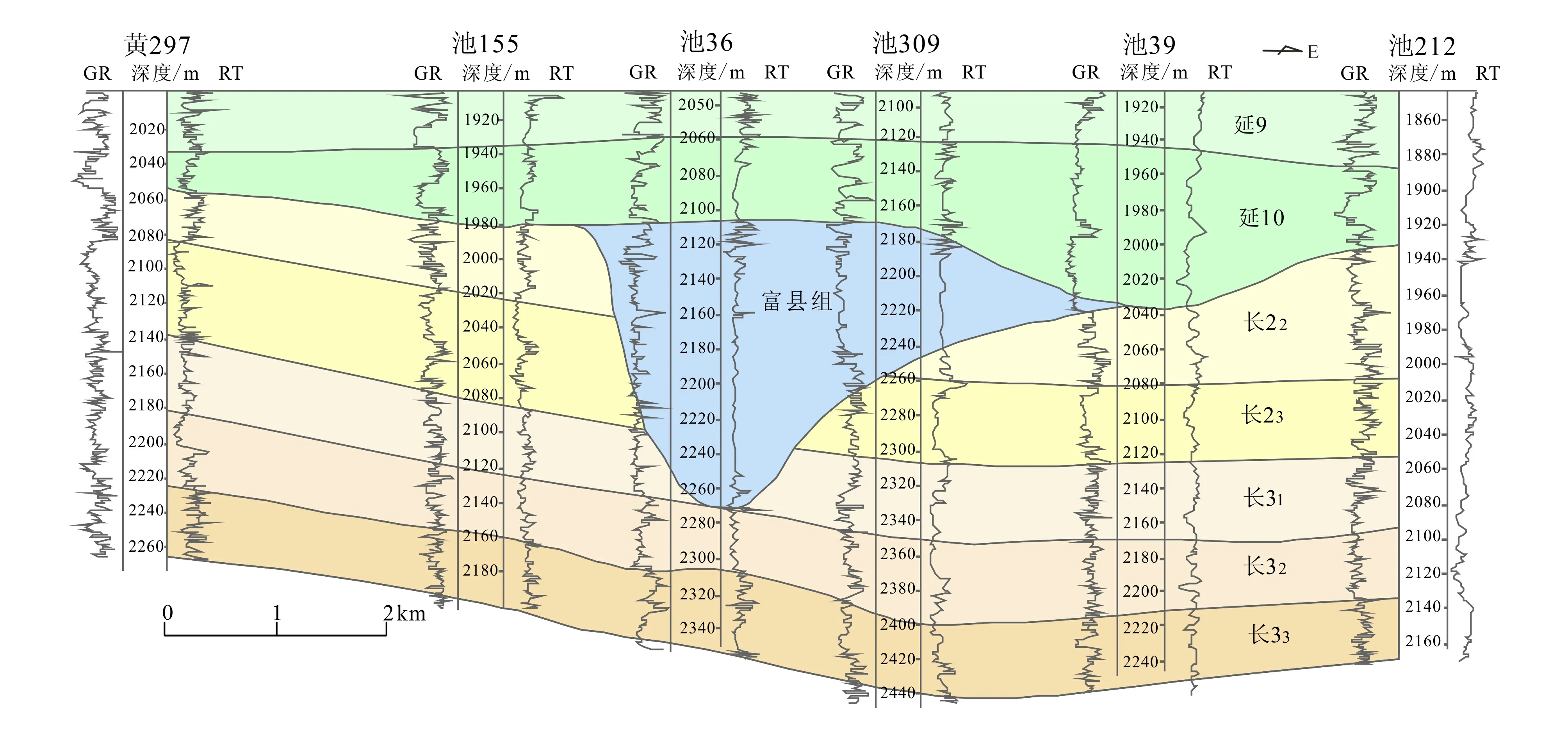

2.3.2 宁陕古河河谷特征

宁陕古河位于姬塬高地与定边高地之间,是仅次于甘陕古河的第二大古河,近北西--南东向展布,从宁夏地区流经盐池地区在吴起西地区汇入甘陕古河,河谷宽度10~12 km(图1)。从地震及联井地层剖面图上(图4)可以看出,宁陕古河剖面河谷槽型+V型;反映姬塬地区存在两次抬升,早期整体抬升,河流侵蚀演化完整;后期河谷V型,河流侵蚀演化不完整;河道最深处靠近古河西部,表明当时东北部抬升较高,地层向西南方向倾斜。从侵蚀河道地层厚度>200 m分布位置上可以清楚看出,第二期河道侵蚀范围较窄,位置偏向河谷西侧,进一步说明第二次抬升侵蚀时该区地层东北高西南低的特征。

从侵蚀强度上也可以看出这两次构造抬升作用的差异。第一次抬升侵蚀深度为80~120 m,宽度10~12 km,侵蚀层位一般为长2中上部。第二次抬升侵蚀深度80~100 m,宽度1~1.5 km,侵蚀层位一般为长2下部或长3中上部(图5)。

图5 宁陕古河连井剖面古河谷形态(剖面位置见图1)Fig.5 Valley shape of Ningshan ancient river connected wells profile

2.3.3 蒙陕古河河谷特征

蒙陕古河位于定边高地东侧、靖边高地西侧,与宁陕古河流向基本相同,近北西--南东向分布,从内蒙古地区流入盆地,在吴起东地区汇入甘陕古河,是盆地第三大古河,河谷宽9~15 km。蒙陕古河河谷剖面结构与宁陕古河相同,也是V型+槽型,反映该区存在两次抬升,早期整体抬升,河流侵蚀演化完整;后期河谷V型,河流侵蚀演化不完整;河道最深处靠近古河西部,表明当时东北部抬升较高,地层向西南方向倾斜。第一次抬升侵蚀深度为80~140 m,宽度为9~15 km,侵蚀层位一般为长1下部。第二次抬升侵蚀深度度为80~100 m,宽度为1~2 km,侵蚀层位一般为长2中下部(图6)。

图6 蒙陕古河连井剖面古河谷形态(剖面位置见图1)Fig.6 Valley shape of Mengshan ancient river connected wells profile

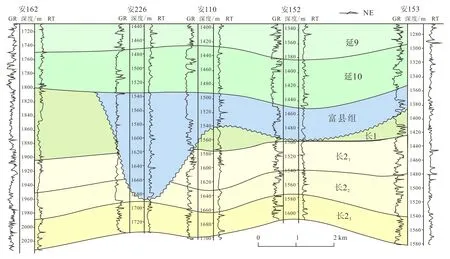

2.3.4 盆地东部甘陕古河河谷特征

志丹—延安一带为甘陕古河下游区,河道较宽,一般为35~45 km;侵蚀深度一般为100~250 m;侵蚀层位一般为长1及长2中上部。两期河流阶地仍很明显,河谷较宽,为U型+槽型河谷,与上游河谷明显不同(图7),反映了下游地区河流侵蚀开始较早,作用时间较长,河流侵蚀演化完整。第一期为明显的槽型河谷,表明该区整体抬升侵蚀较强;第二期U型河谷,河流侵蚀演化程度较高,平面上最深处位于古河中间地区(图1),表明侵蚀时工区地层较平缓,处于抬升区的最低部位,没有发生明显的倾斜,表现为整体性抬升侵蚀。

图7 安塞地区甘陕古河连井剖面古河谷形态(剖面位置见图1)Fig.7 Valley shape of Ganshan ancient river connected wells profile in Ansai area

2.3.5 前侏罗纪古河道演化阶段

根据前文古河谷剖面特征,前侏罗纪古地貌演化总体上可划分为4个阶段。

第一阶段第一期晚印支构造活动导致延长组地层整体抬升,甘陕、宁陕和蒙陕等侵蚀河道逐渐形成扩大,河流以垂向下切侵蚀为主,河谷剖面V字型;演武、姬塬、定边和靖边高地初具形态。

第二阶段随着抬升侵蚀逐渐趋于稳定平衡,河流侵蚀由垂向逐渐向侧向侵蚀发展,河谷形态逐渐向U型、槽型演变;古河与两侧高地地貌进一步强化,高差进一步扩大,古地貌格局基本形成。

第三阶段第二期构造活动导致下覆地层差异性整体抬升,盆地西南部和东北部相对较高,延安—吴起—姬塬地区相对较低,整体结构呈V字型。盆地中西部地区侵蚀河谷V字型,甘陕、宁陕和蒙陕河道均靠近姬塬高地,在盆地东部河道位于河谷中间位置。

第四阶段河流侵蚀不久,盆地基底由抬升转变为沉降,河流侵蚀作用逐渐减弱停止,盆地开始沉降充填,侏罗系早期的富县组、延10等地层逐渐充满古河谷,到延9地层沉积末期盆地凸凹不平的古地貌基本填平补齐,最终形成现今前侏罗纪古地貌。

2.3.6 前侏罗纪古地貌是晚印支构造活动的侵蚀响应

印支运动(Indosinian movement)是法国地质学者弗罗马热(Fromaget J)1934年始将印支半岛晚三叠世前诺利期与前瑞替期的两个造山幕命名为印支褶皱(Indosinides)[14]。印支运动不仅是中国重要的形变期及岩浆期,以及其中若干地段的变质期和成矿期,亦为中国构造格局发生明显转折的时期;在构造发展中起着承前启后的重要作用[15]。它使中国东部南、北陆块连为一体,古地理面貌则由南海北陆转变为东西分异的新格局[14]。

鄂尔多斯盆地中生代沉积与秦岭造山带演化具有显著的盆山耦合特征。在勉略带以北的西秦岭及商丹带以北,广泛发育印支期(240~195 Ma)的同碰撞花岗岩,构成了一个规模宏大的印支期花岗岩带[16--17]。秦岭沙河湾奥长环斑花岗岩带的出现,标志秦岭造山带构造环境的转变,表明秦岭造山带主造山过程结束。奥长环斑花岗岩的形成年龄有两个峰值,一个是213 Ma±,另一个是194.53 Ma±,沙河湾岩体形成时代应为印支期末(三叠纪末)及燕山早期[18--19],与盆地本部两期构造抬升时间吻合,表明盆地抬升动力机制主要受秦岭造山带活动的影响。

鄂尔多斯盆地南缘边部的陕西省腹地(含甘肃省陇东地区)构造研究表明,在印支构造期,华北古板块和扬子古板块继早期的对接碰撞之后,又发生陆陆碰撞挤压运动。该区褶皱变形开始于三叠纪末的晚印支构造期变形期,表明秦岭地区仍是挤压造山环境[20]。对照金一庙湾以西地区的表层褶皱研究表明,该区侏罗系延安组与下伏的三叠系延长组呈微角度不整合接触,两者褶皱轴向虽一致,但倾角不协调,三叠系倾角大,侏罗系倾角小,而且部分褶皱的枢纽有向西、北西倾斜的特征,这说明该区褶皱变形开始于三叠纪末的晚印支构造期变形期[14],盆地西南部在印支期处于挤压隆升环境。

从鄂尔多斯盆地前侏罗纪古地质图上可以明显看出(图8),盆地西南部侵蚀地层主要是长3--长4+5,局部甚至更深;东北部侵蚀地层主要是长2、长1。盆地西南部抬升侵蚀强度明显大于盆地东北部,表明该区受西秦岭挤压抬升作用较强,可能是第二次V型抬升侵蚀的主要成因动力机制。

图8 鄂尔多斯盆地前侏罗纪古地质图[1]Fig.8 Paleogeological map of pre-Jurassic in Ordos Basin

总之,古地貌恢复、花岗岩及侵蚀地层等证据表明,延长组末期抬升侵蚀形成前侏罗纪古地貌是印支构造运动最后一幕活动的侵蚀响应,该次运动可以明显地分为两个亚幕。

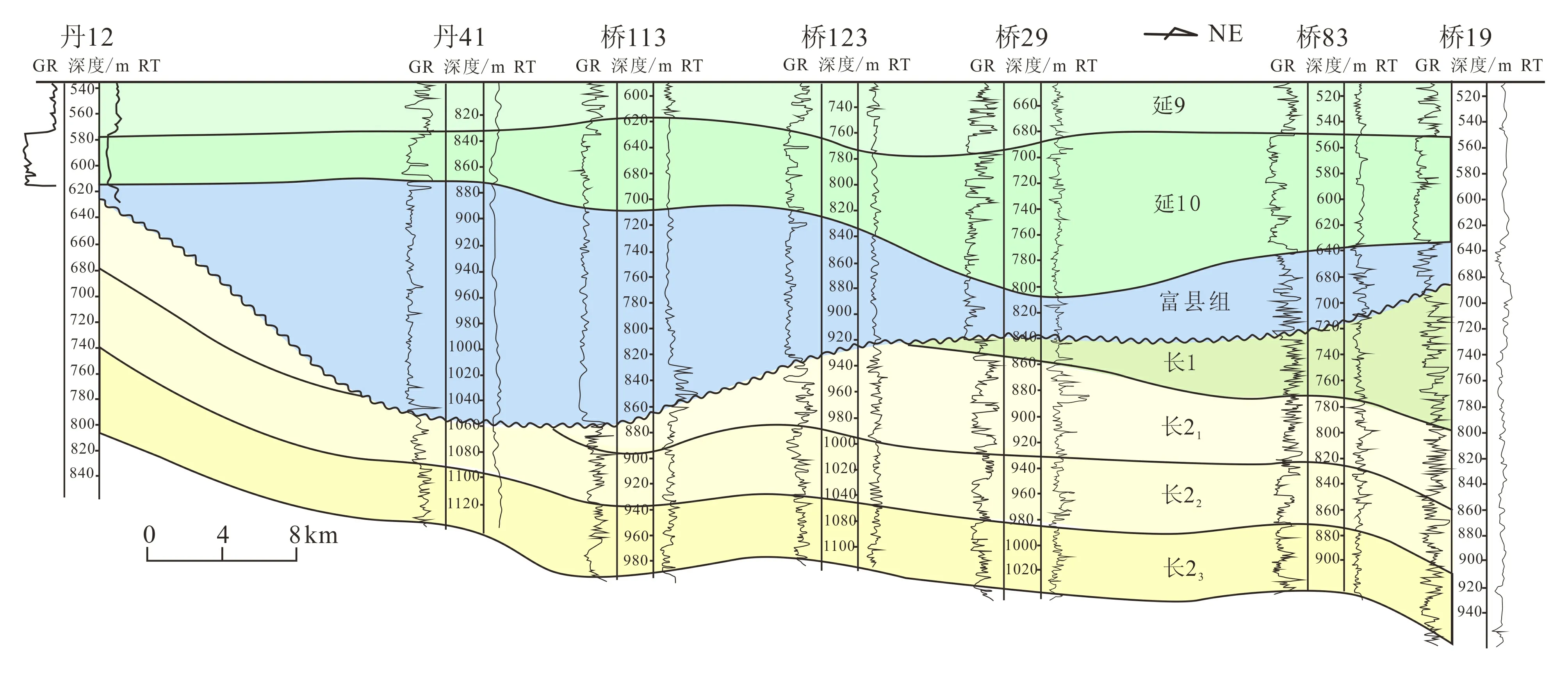

3 古地貌河谷沉积充填特征

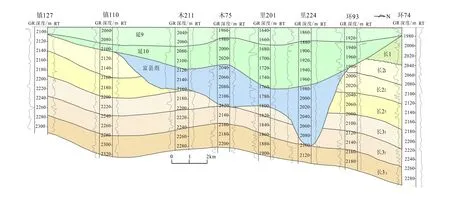

前侏罗纪古地貌形成以后,随着盆地基底下降,侵蚀河谷逐渐演化为沉积充填阶段,先后沉积了河谷环境的河流相地层—富县组和延安组长10段地层(图9)。根据河谷特征把河流类型分为限制性河流沉积、半限制性河流沉积和弱限制性河流沉积[6],河谷环境河流沉积与出山后发育的非限制性环境的冲积平原河流相(辫状河,曲流河)沉积特征不同(表2)。

图9 罗183井-池212井富县-延10井沉积相剖面图(剖面位置见图1)Fig.9 Profile of wells Luo183- Chi 212 in Fuxian and Yan10 sedimentary facies

表2 河谷环境河流沉积类型及特征对比表

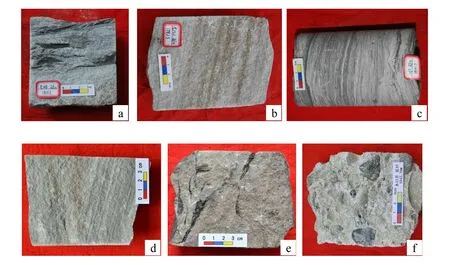

3.1 富县组沉积特征

富县组是最早开始沉积的地层,主要分布在V字型河谷底部(图9),东部地区一些分布在U型河谷中部(图3、图5~7),为限制型河道滞留沉积,总体粒度较粗,即俗称的“粗富县”地层。这是因为由于河谷狭窄,汇水能力强,导致河道水动力较强,沉积物表现为粒度粗、磨圆好(图10a~c)、分选差(图10f)及厚度大等特征,纵向上为多个粒度向上变细的正旋回;岩性以含砾砂岩、中粗砂岩为主,冲刷侵蚀面,交错层理发育(图10d、e),按顺序出现;砾石成分主要为石英和燧石;河道边部局部发育少量细砂岩、泥岩及薄煤层,纵向上为细砂岩--泥岩--煤层沉积序列。

a.池136井,2 251.8 m,灰白色含砾粗砂岩;b.吴548井,1 576.3 m,含砾粗砂岩;c.环99井,1 996.2 m,含砾粗砂岩;d.池309井,2 232.8 m,粗砂岩,斜层理;e.元196井,1 850.3 m,楔状交错层理;f.池114井,1 904.4 m,中砂岩,夹碳化植物茎秆。图10 富县组典型沉积岩芯特征Fig.10 Characteristics of typical sedimentary core of Fuxian Formation

3.2 延10段沉积特征

在富县组沉积基础上,沉积了延安组早期地层延10段(图3、图5~7),主要分布在U型河谷和槽型河谷中,总体为半限制型泛滥平原相沉积(图9)。由于河谷水道相对富县期变宽,水动力较富县期弱,沉积物具有粒度较粗、磨圆好、分选好--中等及厚度较大的特征。砂体主要为中粗砂岩,含泥砾碳化植物茎秆冲刷面常见(图11a、e),平行层理、交错层理发育(图11b、d),层理面碳屑含量较高,是主要的含油目的层;局部砂体底部含薄层砾岩(图11f)。河道边部发育细砂岩、粉细砂岩,小型交错层理、砂纹层理和虫孔化石发育(图11f)。泥岩总体表现为沼泽相沉积特征,煤层、植物根迹化石等常见。

3.3 河道充填沉积对古地貌油藏的形成和分布具有重要作用

前侏罗纪古地貌油藏是鄂尔多斯盆地中生界石油勘探的另一个重要目的层系,油藏具有小而肥特征,具有沿古河道两侧串珠状分布规律,油藏类型为构造--岩性油藏。

3.3.1 不整合面深度大、大气水淋虑时间长,利于不整合面下石油运移

晚三叠世末期的长期侵蚀形成了延长组与侏罗系地层之间的角度不整合面,该不整合具有明显的向上超覆特征。不整合面往往具有发育的裂缝系统,在不整合面形成过程中,半风化岩石中主要产生两类裂缝:一是卸载裂缝,即地层因隆升剥蚀,发生卸载作用形成的一系列裂缝,裂缝面大致平行于不整合面,延伸长,张开性随深度增加而减弱;二是风化裂缝,由机械风化、生物风化或化学风化作用形成,裂缝面多与不整合面斜交。两类裂缝交切,构成卸载--风化裂缝系统,它们和半风化岩石的孔隙、溶蚀孔洞构成网状的“孔--洞--缝”系统,发育深度可达数十米至数百米[21],利于石油的输导。

a.元148井,1 813.5 m,中粗砂岩,含泥砾冲刷面;b.元151井,1 782.5 m,中粗砂岩条带状含油,斜层理发育;c.涧7井,1 941.7 m,灰色细砂岩,虫孔、砂纹层理发育;d.镇353井,1 909.0 m,中砂岩,楔状交错层理;e.里167井,延10井,1 778.1 m,棕色含油粗砂岩夹煤线;f.木12井,1 846.95 m,灰白色石英质砾岩。图11 延安组延10段典型沉积岩芯特征Fig.11 Characteristics of typical sedimentary core of Yan10 sestion of Yan’an Formation

黄思静等从鄂尔多斯盆地三叠系延长组砂岩储层分布于印支期不整合面之下这一基本事实出发,认为印支期暴露时间间隔中大气淡水的淋滤作用是鄂尔多斯盆地延长组砂岩次生孔隙形成最为重要的成岩机制,越靠近不整合面的上部油层组,砂岩的物性越好[22--23],利于下部石油穿过延长组上部地层进入古河道运移。三大古河侵蚀时间长,侵蚀深度大,超过200 m的深切河道与延长组能有效联通,利于长7烃源岩生成的石油顺利沿古河两侧向上运聚成藏。

3.3.2 河谷内砂体粒度粗、厚度大、物性好,利于不整合面上石油输导

古河道内沉积的富县组、延10段沉积粒度粗、厚底大,物性好,孔隙度一般为10%~25%,平均为16.35%;渗透率一般为10~400 mD,平均为43.3 mD,后期易开发,分布规律性强,是良好的石油储集体和输导体。粒度粗、分选好、粒间孔发育及溶蚀较强是物性好的主要原因。

3.3.3 延安组后期沉积地层中泥岩、煤层发育,构成了良好的区域盖层

延9期古地形基本填平补齐,河道网状分布,局部走向仍受古河道的影响。盆地内主要发育河流、湖泊、三角洲平原和三角洲前缘沉积,盆地四周有河流注入湖泊,形成了多源河湖三角洲。 延8期三角洲平原扩大,河流作用进一步向湖泊内进积,地层厚度比较稳定,湖泊开始淤浅。其岩相古地理的展布与延9期大致相同。

延7和延6期时,盆地进入了稳定充填时期,三角洲平原部分范围明显扩大,但河流作用减弱,含煤沼泽广泛发育,是主要的成煤期,在延7的顶层发育厚煤层。延6之后,岩相古地理展布格局变化不大,仍然是广阔的三角洲平原上网状砂质河道纵横交汇。到延4+5期是盆地发育的萎缩阶段,沉积作用主要特点是河流沉积作用再次增强,在平原上形成交错的河网。该阶段沉积泥岩发育,形成古地貌油藏区域盖层。

进入延3、延2和延1期,盆地湖水变浅,湖泊面积大大缩小,形成残余湖泊,结束了这一阶段的盆地发育历史[23--24]。

3.3.4 古地貌控制了石油的聚集和分布

前人关于侏罗系古地貌油藏形态条件及分布规律的研究较多,观点基本一致。油藏主要分布于古地貌斜坡带,河流边滩、心滩砂体是油气富集的最有利场所;延长组侵蚀面及延10 顶面的鼻隆等构造是油气运聚的有利指向[1--3,25--27]。

4 结论

(1)三叠纪末期盆地主要经历了两次特征不同的大规模构造抬升侵蚀过程,第一次表现为均衡性抬升;第二次表现为不均衡性整体抬升,整体呈宽缓V字型结构特征。延长组末期抬升侵蚀形成的前侏罗纪古地貌是晚印支运动的地层响应。

(2)富县组为限制性河谷环境的河道滞留沉积;延10为半限制河谷环境的冲积平原河流沉积。河道充填沉积对古地貌油藏的形成和分布具有重要作用。