数据:将“抗疫”导学纳入理性的轨道

蔡绪稳

新型冠状病毒肺炎疫情防控是一场总体战,各行各业都有自己的使命和责任。联防联控、知识宣传、舆情监测、学情引导成为基层学校重要的日常。面对来势汹汹的疫情,全体教育人响应教育部“停课不停学”的号召,投入到导学工作之中。由于事涉千家万户,学情引导工作引起了全社会的广泛关注。

一、“抗疫”导学需要数据支撑

数据一词在拉丁文里的意思是“已知”。《牛津简明英语词典》将其定义为“可以通过假设、前提等方式得出推断的、已知的、被承认的事物”。数据的形式有符号、文字、数字、语音、图像、视频等。“大数据”是指以诸多来源、形式和渠道搜集而来的大型数据组。牛津大学的维克托·迈尔-舍恩伯格教授认为,对海量数据的分析,可以“获得有巨大价值的产品和服务,或深刻的洞见”。他所指出的大数据时代思维的三大转变,能给如何导学管理带来启示。

要效率不要精确。大数据思维认为,纷繁的数据越多越好。大规模的在线导学涉及线上课程资源情况、学生在线学习情况、教师在线导学情况(以下简称“三情”),数据足够“纷繁”,短时间内无法精确。“抗疫”导学,维稳是第一要务。指导学生在家的学习与生活,效率至关重要。

要全体不要抽样。大数据思维认为,只有开启全数据模式,让样本等于总体,才不会产生信息丢失。疫情期间的线上学习,应当着眼于学生素养的全面提升。尽管三情千差万别,但导学管理必须面向全体,一个都不能少。否则,在特定的情况下,“关键少数”的缺失,会产生蝴蝶效应,危及全局。

要相关不要因果。大数据思维认为,相关关系比因果关系更有价值,它可以让学校更容易、更快捷、更清楚地分析事物。学校要提升导学者与导学管理者的信息素养和技能,让数据自己“发声”,通过关联物,对三情进行判断、预测,超前谋划,确保导学工作的稳健有序。

二、“抗疫”导学要让数据“发声”

江苏省盐城市聚亨路小学(以下简称“学校”)有近5000 名学生,200 多名教师。导学管理的样本容量较大,学校以大数据思维统领导学管理,让数据“发声”,取得了显著成效。

1.数据有质量,说话有底气。

数据的质量取决于数据的样本容量、混杂度和结构化程度。建立合理的数据模型与制订立体的数据采集路线图可以保证数据的质量。

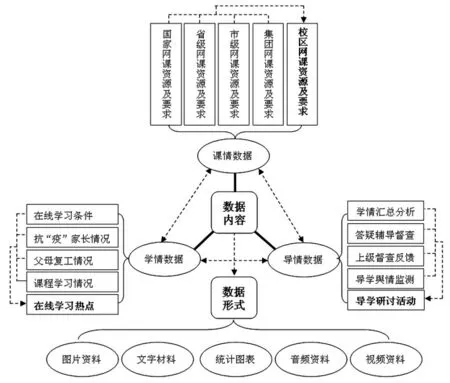

图1 “抗疫”导学管理数据模型

图1 的数据模型充分考虑到影响在线学习的诸多因素,理清了三情数据之间相互影响的关系,以及内部的基础项对高维项的支撑关系。

导学管理组由分管校长、教导处分管主任、学科教研组长、班主任组成,分工协作,采集基础数据,提炼高维数据,通过交叉验证,确保数据的真实可信。同时,学校根据“抗疫”形势的发展,调节数据项。比如,学校针对寒假延期情况,通过对上级网课资源进行比较、分析,决定采用市级的综合素养网课,并针对其中较为薄弱的心育课,充实进以“宅家有趣心不慌”为主题的校本微课。

2.数据巧处理,说话有力量。

数据是信息的表现形式和载体。在导学管理的过程中,面对各类全样本的数据,学校组织技术力量进行加工,以提取有价值的管理信息。

一是数据整理。学情、导情的基础数据出现的问题较多:一些图片文件太大,无法传输,如家庭学习场景(图片)、参学率(统计表)、学习疑难问题(文字)、学习成果(图片、音视频等)等;统计表格五花八门,无法汇总;汇总上来的数据良莠不齐,真假难辨。于是,学校根据数据模型,组织教师学习数据采集、整理技术,使问题迎刃而解。

二是数据分析。小学生在线学习的成效与家庭条件有一定的相关度。学校借助在线调查的方式获得相关数据。

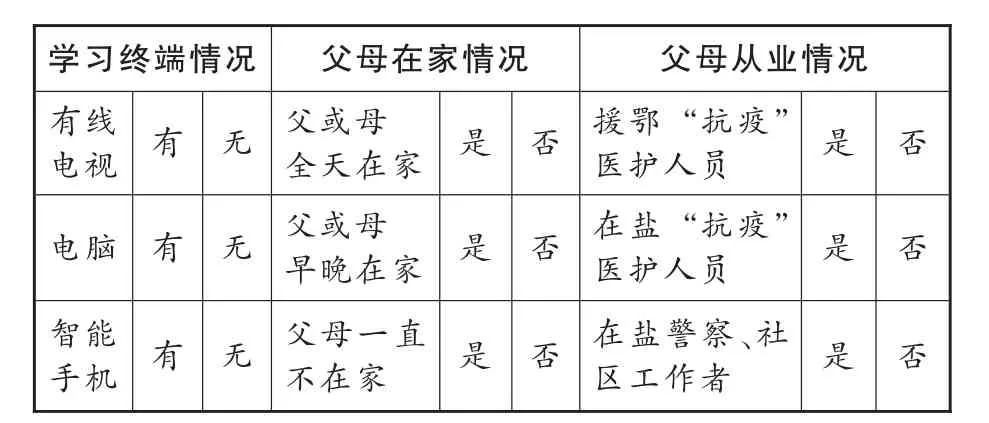

表1 寒假延期期间学生家庭情况了解表

结合表1 的调查统计,全校有441 名学生的父母白天不在家,约占全校学生的10%。通过对前两项数据的比较、分析,发现全校有9 名学生不具备在线学习的条件。全校共有“抗疫”工作人员子女335 人,其中援鄂医护人员子女4人,在盐“抗疫”医护人员子女3 人。经过进一步核实,得出了三类导学对象(医护子女或无法在线学习的学生、家长只能早晚监护的学生、家长随时监护的学生)的数据,为分类导学提供了有力支撑。

3.数据促应用,说话有价值。

虽然数据有较大的开发和利用价值,但是,“数据分析只能提出问题,而非提供答案”。只有将数据与实体事物联系起来思考,善加利用,才能创造出更多的价值。

一是交叉复用。一组数据可以在不同的场合发挥作用,使其增值。参与导学的教师承担的任务不同,责任不同,付出也不同。比如,学校针对上述第一类和第二类对象制定了《特别的爱给特别的你》《我的假期我作主》两个导学方案,执行方案的是部分教师和班主任。为了激发教师导学的积极性,学校在制定《导学考核方案》时,也将这组数据纳入其中,尽量使教师绩效考核更为精准。

二是数据扩展。在“我的假期我作主”活动中,学校原先只要求上述第一类和第二类对象制定个性化课表,全校只有近10%的学生得到这个综合学习的机会。这时,有教师提出,非这两类对象也可以在“学校托底课表”的基础上进行优化。学校最终采纳这一建议,收到844 份个性化课表,参与率提高到了17%,更多的学生得到了锻炼。

三、“抗疫”导学不能止于数据

在“抗疫”导学的工作中,数据让导学管理者看清了方向,理清了思路,明确了重点,促进了教学方式的改革,提高了工作效能。当然,我们也必须看到,数据并不能“包打天下”,理性地看待数据,才能防止导学工作走向另一个极端。

1.数据不是工作的全部。

“抗疫”导学对数据过度依赖,极易产生“数据独裁”,加重师生和家长的负担。管理者既要时刻把“心理感受”等非数据事实放在心上,也要重视对学生兴趣的激发、习惯的培养和情感态度的引导,这样才能事半功倍。为此,学校确定了“统筹规划,弹性设计,综合管理,适度反馈”的管理方针,强调数据统计集约化,数据处理情境化,数据反馈人文化,坚持正面引导,鼓励学生尽心地学、教师热心地导。

2.大数据理论应当校本化。

一是要效率也要精确。一所学校的大数据更多表现为全样本,数据的体量算不上非常大。对第一类与第二类对象的导学及其管理,可以进行导学任务包的私人定制。

二是要全体也要抽样。面对大规模的线上教学需求,导学及管理的信息化技术往往只能做到“现学现卖”。数据的采集统计也只能做到半自动化。在这样的背景下,要保证数据类型的混杂性,抽样有时也是不得已的选择。

三是要相关也要因果。一旦出现问题,无论是不是数据在“发声”,都要细加探究,缘果求因,找出真正的症结所在。只有这样,才能避免“错误的前提导致错误的结论”,从而在“抗疫”的关键时刻发挥在线导学的应有作用。