金融扶贫对象预期目标可得性激励机制分析

穆玉堂 吴尚燃 李 爽

(1.东北师范大学人文学院,吉林长春 130017;2.军事兽医研究所,吉林长春 130022)

多年来,我国对于扶贫工作一直比较重视,特别是党的十八大以来,将脱贫工作列入三大攻坚战之一。在扶贫过程中,扶贫工作会遇到诸多目标方案的选择,有的给钱、给物,有的帮助迁移盖新房,有的给予产业扶持,有的安排就业,有的给予教育医疗补助等,从外在方式上看,有不同的表现方式,从时间维度来看,有不同的见效时间节点。现实中,对于急需脱贫的对象来说,如何在送钱、送物、政策倾斜、技术培训、就业指导、文化引导等不同的目标方案上做出选择?他们选择依据的理论原则又是什么?对于政府及社会团体费心费力制定的扶贫目标方案为何有的方案不喜欢?本文将从金融学未来收入折成现值的可比对性及心理学的可得性角度出发,对扶贫对象如何做出理性选择进行分析,为政府及社会团体扶贫目标方案的制定,提供一定的理论参考,加快我国脱贫攻坚的持续进行。

一、脱贫预期目标可得性实验分析

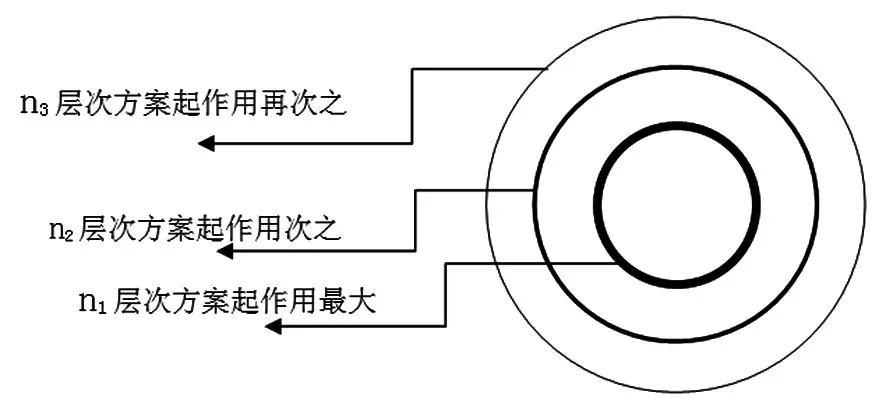

在文化及金融扶贫过程中,对于脱贫对象目标的制定原则是:近期可实现,让其看到希望,感到努力后能实现。千万不能画饼充饥,脱离他们现实生活太远,扶贫方案目标离他们越远,起到的作用越小,有的甚至起到反作用。(如图1所示)

图1 扶贫目标预期可得性效用图

图1 中,按扶贫对象的真实需要来划分,n1方案由于离扶贫对象真实需要最近,对于扶贫对象来讲,所起作最大,n2方案次之,n3方案更次之,以此类推,即:n1>n2>n3>……>nn。而距离扶贫对象真实需要越远的方案,不仅起到的作用越小,反而会起到反作用,让扶贫对象在贫困的感觉与感受上更痛苦。这一点也符合管理学马斯诺层次需要理论。

对于脱贫对象来讲,最急需的事情是让其脱离当前困境,基本生活所需的钱、生活品、挣钱的途径或方式,而对于其出入是否开小车、穿西装革履、起居住搂房、每天有好吃好唱、婚姻有娇妻等太遥远的目标,他们并不感兴趣,对于其脱贫无宜,反而会更加重当前贫困的痛哭,降低对脱贫的希望和信心。

为此有人做过一个有关饥饿的实验,找到36位身体健康的男性志愿者作为研究对象,在受控环境下,研究人员对志愿者提供的食物一直在减量,这一阶段持续了几个月以后,开始观察志愿者思想与精神上的反应。在其排队吃午餐时,如果服务速度很慢,排队等候进餐的人就会急不可耐,用餐时对食物的占有欲很强,有的人甚至用胳膊环住餐盘,以保护盘中的食物,没有对食物进行挑剔,会对所有食物吃个精光,之后还将盘了舔一遍。在实验期间,有的人开始迷上菜谱和当地餐厅的菜单,有些人开始产生进入农业领域的打算,梦想开餐厅,并对菜单的价格进行对比等,即使在看电影时,只有与食物有关的情节才会引起他们的注意和兴趣。有的志愿者讲到:食物成了他人生中最为重要的东西,并成为人生的中心和唯一,即使在看电影时,男女恋爱的场面也不会使期产生兴趣,而一旦那些男女青年开始吃东西时,就会明前一亮,可见,如此对食物的稀缺已完全俘获了他们的大脑。此时,志愿者将注意力全部集中到食物上,食物成了第一要务,而对于那些超越了目前自身实际需要——以后要开餐厅、对比食物价格、研究菜谱等,这些不能缓解饥饿的遥不可及的事情,不仅不能缓解他们的饥饿,反而会进一步加剧饥饿给他们带来的痛苦,此类事情就如同上面图1中所提的远离需求中心的nn方案。

反映在我们当前文化及金融精准扶贫工作中,从扶贫效果来看,不管政府还是社会团体组织,对于扶贫政策及方案的实施,一定要贴近脱贫对象的现有需求,对于衣、食、住、行、教育、就业、当前收入等眼前急需办理的事情(如图1中的n1),先给予扶贫帮助,而对于其以后或稍远一点,表现并不是在强烈的进一步需求(如图中n3、n4等中间方案),暂时先缓一下,特别是对于那些远离人们具体生活遥不可及的远大目标——入住宽敞的楼房、开小车上下班、婚姻娶娇妻、全世界到处旅游等(如图中nn-1、nn等),最好不要涉及或闭而不谈,因为这类高大尚的远期目标,对于他们当前的脱贫不会有帮助,反而会更加增加他们的痛苦。这也反映了2000年前后,我国电视文艺节目中,关于贴近老百姓实际生活的乡村电视剧比较受欢迎,如:《凤凰琴》《一个也不能少》《平凡的世界》等,而对于农村等脱贫对象来讲,最不受欢迎的就是那些高大尚的城市生活或宫庭生活,剧中人物不是搞婚外恋就是出手阔绰消费,出门吃住在高档酒店,满世界飞来飞去的浪漫旅游,如同生活在世外桃园一样,整天都不为生活和生计发愁,不是生活豪华奢侈,就是争风吃醋地勾心斗角,讲排场、要场面、比享受等,如《甄嬛传》《如懿传》《还珠格格》《欢乐颂》等与贫困群体现状相离太远的文化作品,其实这类活动在文化及金融扶贫中只能起到反作用,反而更加增加他们的痛苦感。

二、脱贫预期目标可得性理论分析

扶贫过程中,从扶贫对象认可的脱贫有效性来讲,近期目标效果大于远期目标的分析,上面已通过实验的方式进行了检验,下面再从期值折现比对、收入与理念的演变角度进行分析。

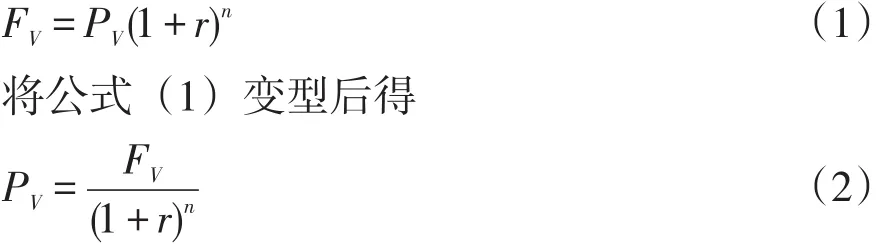

(一)期值折现的比对

对这个问题的理论认为是:对于远期不同时间实现的收入无法进行比较期有效性,对未来同样的收入,较远的现值比较低,较近的现值比较高,同样的未来收入,较早地折现后财富较高,较晚的折现后财富较低,理性的经济个体或个人,将选择未来收入折现后现值为最高的方案目标。对于扶贫对象来讲,他将从自身脱贫有效性的感觉,根据各个不同时期目标方案,把目标方案作为一种期值,按现有市场利率,折成现值进行比对后,做出决策。可根据复利公式:

变形后的公式(2),对于脱贫预期目标可得性效用分析是很有用的,不管是预期什么时间段的目标方案,都需折成现值进行比对,才能做出决策。公式中的(FV)为终值,(PV)为现值,r为市场利率,n为距离预期目标方案可实现的年限(或时间)。假如,扶贫时扶贫对象现年40岁,有两个目标方案可选择,一是现在就得30,000元扶贫款,二是40年后给他一套价值200,000元的房子,现在市场利率为5%。他会如何选择?根据公式(2),FV=200,000元,r=5%,n=40,代入可得PV=28,409元,从计算结果看,他会选择第一方案得扶贫款30,000元,因为从现值角度对比来看,30,000元>28,409元,即使是第一方案由原来的30,000元降到20,000元,他也可能选择要现款,原因是如果不要现款而选择第二方案,还需等40年,他现在已经40岁,到那时已80岁,即使得到价值200,000元的房子,对他后期的享受也没有意义,况且能否活到80岁还不一定,在这40年等待中间存在很多变数,如果活不到80岁,多少钱的房子也没有了意义。

所以,从理性的选择来看,扶贫对象选择现值扶贫款30,000元是对的,诸如此类还有很多。结合上图1分析,再次证明扶贫过程中,对于越远的目标方案,可能越不实用,效用越小,越是贴近扶贫对象现实的方案越是可行有效的,目标方案会随着时间的推移(即n↗),效用会越来越低,即按市场利率折现后的现值变小(即PV↘),直到为PV=0。

(二)经济收入量与理念的演变

同一贫困群体在面对不同收入标准、收入稳定程度及不同时间阶段时,对于生活中考虑眼前还是考虑长远的认知选择不同,一般表现为收入越少、越不稳定,其越顾及眼前,表现为对时间的等待不耐性越大;收入越高、越稳定,越顾及长远,表现为对时间等待的不耐性越小(如表1所示)。

对于扶贫对象来讲,在表中一般表现为第一行第二列中的——目光短浅、意志薄弱、习惯于花钱、没有后嗣,同时,还具有第二行第一列另一个层次特点——小的、递增的、不稳定的收入。这两个特点的交叉表现在表中为20%,也是表中各种类型的最高值,此值表现为扶贫对象高度的时间偏好——不耐性,①即:时间偏好,是指现在财货更多一个单位的现在边际欲望,大于将来财货更多一个单位的现在边际欲望的超出部分(以百分率表示)。一般而言,在其他条件相等的情况下,收入愈少,则现在收入优于将来收入的偏好越大。这就是说尽早获得收入的不耐性愈大。故而贫困对于人生的所有时期都有重大压力,但是它加强对即刻收入的欲望都更甚于加强对将来收入的欲望。在生活中表现为典型的大钱挣不来,小钱不想挣,老是梦想一夜暴富,治富路上不扎实,而且,不去考虑以后的事情,只过“今年有酒今朝醉,明朝没酒喝凉水”的生活。而处于第三行与第四列交叉时的1%,表示人员在处于大的、递增的、有保障的经济收入时,同时,也表现出目光远大、能够自治、习惯于储蓄等行为,事事做长远打算,具有较低的时间偏好的不耐性,这属于脱贫对象以后极为向往的生活方式和目标。

表1 不同收入人员的时间偏好(不耐性)

图2 贫困群体收入量对其长远打算的影响

图2 中主要描述了群体收入量及稳定性因素对于其生活中是否作长远打算的关系,图中可以看出,横轴群体随着收入量及稳定性的增加,表现出生活中作长远打算或目光长远的趋势越强(图中纵轴表现出不耐性下降),反之,如果收入量及稳定性变小,群体生活中表现出目光短浅,遇事不作长远打算(图中纵轴表现出不耐性上升)。当没有任何收入时(不耐性为+∞),人们往往表现出不顾一切地抢劫犯罪等极度不耐性行为。当具有花不完的金融和财富时(不耐性为0),则表现出对生活中任何事都不发愁的极度耐性。

扶贫过程中,要想让脱贫对象长期脱贫,应需长期目标与短期目标相结合,并围绕这两个目标展开不同方式,给钱、给物只是短期目标中的一种有效方式,但只是应急之需,使用此方式目的是让期度过暂时困难,而向长期目标靠近。对于这种情况的人员,短期内需要想方设法增加收入以后,让其在收入上向混合型或中等类型的收入靠笼,以此来降低其不耐性,增加脱贫致富的信心和勇气,这一点可以通过短期的政府及社会组织以产业扶持、捐赠等方式来实现。

而对于表3横向时间偏好中的目光短浅,能否自制、是否习惯于花钱、遇事是否做长远打算等?需利用长期扶贫方式才能见效,这一点也是其生活及脱贫致富观念的形成或变化,也正是文化扶贫的关键所在,可通过教育、宣传、技术培训等方式,对其进行脱贫致富观念、理念、价值观上的加深改造,逐步让其在表3中实现由左向右的观念转变,实现时间不耐性由20%→5%→1%的降低,增强其生活信心,并做长期打算的理念和想法。

三、供需错位:文化扶贫宣传内容目标可得性现状

扶贫过程中,政府及相关部门也会不断地向农村等贫困地区,通过文化宣传、文艺节目演出、慰问、送书送报等方式调整人们生活节奏,力争改善人们贫困生活现状,辅助脱贫目标尽快实现,但是其所宣传的内容及主题是否是农村等贫困群体所需要的?对于其脱贫思想的改变是否有帮助?题材内容目标对于贫困群体是否具有近期可实现性?是否通过宣传看到脱贫生活的希望?如果离农村贫困群体现实生活太远或者是遥不可及,正如上面理论分析那样,不但起不到积极作用,反而会让其失去脱贫的信心与勇气。

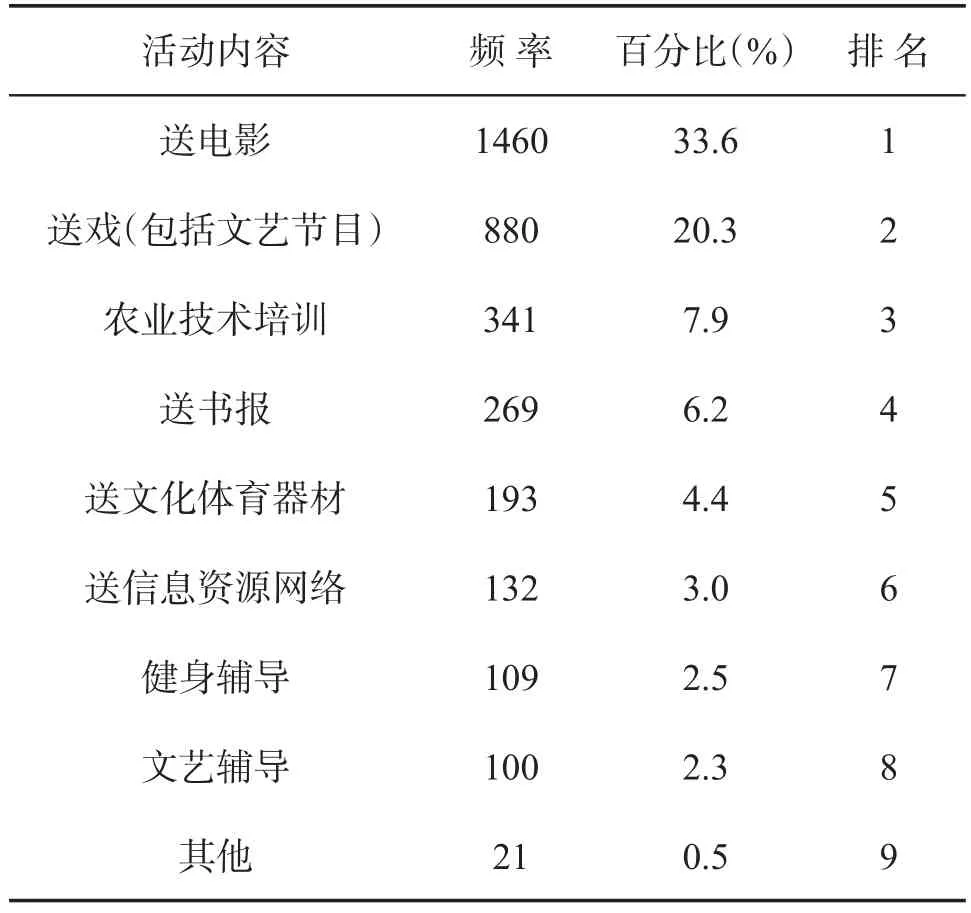

表2 政府送文化下乡活动的主要内容

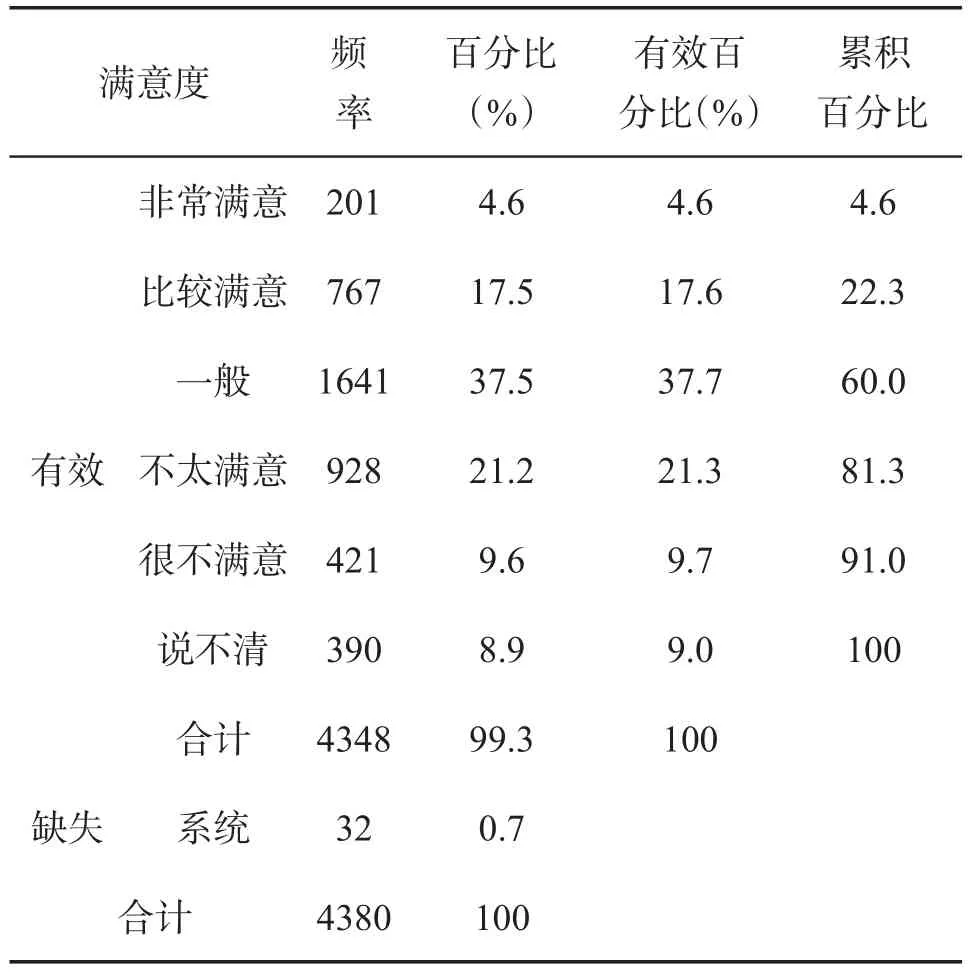

表2调查数据显示政府文化下乡活动的主要内容排在前两位的是送电影和送戏。而农民群众对政府的文化下乡满意度普遍不高。表3的数据统计表明,22.2%的农民表示比较满意,37.7%的表示一般,不满意的达到31%,不满意的人群高于满意的人群。由于政府文化下乡的主要活动方式是送电影,但是电影的题材和内容不一定符合老百姓口味。据农民反应,电影的内容要么太陈旧要么看不懂,没有针对农村特定的群体进行文化宣传,而对于留守村民等贫困群体(主要是老人、妇女、贫困人员等)所喜爱和需求的有助于其脱贫的民间题材等内容严重供给不足,有关帝王将相豪华生活、大都市过度的浪漫爱情等内容文化宣传题材,对于脱贫激励来讲意义不大。从内容来看,是否能同农村贫困群体现状产生共鸣?对于其脱贫致富是否有意义?宣传内容中的目标是否离其现实生活太远?对其脱贫是否有促进作用?如果内容脱节,就会如上面实验所提得出结果一样,反而会进一步加重贫困人员的痛苦,增加其脱贫路上的不耐性,结果事得其反。

随着城镇化的加速,农村的空心化现象越来越严重。不仅土地、人口出现空心化,而且文化也出现空心化。农村传统文化由于人口流失导致文化传承出现断层,政府主导的送文化下乡工程由于人口流失导致文化效益大大降低。留守农村的贫困人员主要是老人、妇女、儿童,因此,文化扶贫要针对老人、妇女、儿童的文化偏好进行文化项目建设,在理念改变和认知上,增强其即期目标可得性,近而实现后期脱贫目标。

表3 居民对政府组织的文化下乡满意度情况

四、对策与建议

针对上述理论分析及扶贫工作中容易出现和避免出现的问题,结合我国扶贫工作的具体情况,提出如下对策建议:

(一)金融扶贫预期目标选定同步并稍微超前于脱贫对象,但不能超前太远

不同区域会有不同的扶贫组织机构和工作人员,特别是直接具体接触脱贫对象的工作人员来讲,当向脱贫对象宣传政策、规划、前景、设计美好未来时,一定要切合脱贫对象实际,谈一点与当前实际情况合拍的情况,让其看到下步脱贫目标希望就在眼前,在扶贫政策的帮扶下自己再稍微加一把劲就可以实现目标,千万不能把规划设想的离实际情况太远,让其在现有条件下,看不到下步目标实现的可能性,可望而不可及。面对农村等贫困群体,忌谈古代帝王宫庭生活如何之好,国外富豪生活如何豪华等极为遥远目标的话题。正如上述理论分析的一样,其脱贫预期目标可得性太远,便会失去前进动力,感到脱贫无望,反而事得其反,不利于其长期脱贫目标的实现。

(二)扶贫文化宣传内容,要贴近脱贫对象现状并起到即期引领作用

鉴于上述理论及试验的分析,金融扶贫过程中,作为对扶贫工作起辅助和引导促进作用的大众文化宣传,在内容的选择上,应尽量贴近当地脱贫对象实际情况,让其看后能引起一定共鸣,并且通过内容的宣传,让其真正地感知宣传的内容就是自己下一步奋斗的目标,感觉这个目标就是自己的不远处,稍微努力就可以实现,这样的文化宣传内容才能真正地引导脱贫目标不断地脱离即期贫困现状。

(三)制定切合实际的近期、中期、长期层次性分步式脱贫实施计划

脱贫对象的脱贫是一个长期持续过程,不是在很短时间内就能解决的问题,因为涉及到其目标一个个的逐步实现,在完成即期目标实现下一目标的过程中,在思维上会形成自己相对固化的区域性文化理念认知。所以,在制定政策或扶贫方案目标时,针对不同扶贫阶段制定不同的与之相对应的方式目标,而且下一步扶贫目标一定是上一目标基础上的延伸,超越上一目标但又不能超越太远,否则就会成为遥不可及脱离实际的空谈,这样,才能让脱贫对象在看得见并能实现下一目标的情况下,逐步的层次性地脱离贫困现状,并实现小康富裕的长期目标。所以,在贫困临界点以下时,多采用金融物质扶贫方式,当达到或超越贫困临界点时,多采用文化扶贫方式。

(四)因地制宜,通过金融扶贫外力推动其尽快脱离“贫困陷阱”束缚

贫困人员大多分布在农村、山区等偏远贫困地区,但是在城市中也同样存在贫困人员,他们在脱贫目标及文化认知上存在较大差异,所以,扶贫人员在扶贫方式的选择上,应针对不同区域、群体等脱贫对象,选择不同金融扶贫方式。对于农村、山区等贫困地区,应多宣传贴近乡村生活题材内容来引领其脱贫,对于城市、郊区等贫困人员,应多宣传城市生活题材内容来引导其脱贫,使不同贫困群体在生活经历及脱贫理念认知上产生各自已共鸣,增强其脱贫的勇气和信心。在送钱、送物、政策倾斜、产业扶持、专业培训等金融扶贫方式的选择上,哪种外力方式能帮助脱贫对象尽快走出“贫困陷阱”①对于处于“贫困陷阱”临界点以下的人,现在收入水平都低于将来的收入水平,其间的收入只能让其处于温饱或低于温饱的水平线上勉强度日,根本无力走出贫困的束缚和困境,无法脱贫。而处于临界点以上的人,是属于脱离了“贫困陷阱”的人群,将来的收入大于今天的收入,生活中有盈余,日子会一天天地转好变富。详见:[印]阿比吉特班纳吉.贫穷的本质[M].景方译,中信出版社,2013.的束缚,助推其尽快上升到“贫困临界点”以上,然后凭借自己以后的努力奋斗,就能真正长期地脱贫。