市场化进程与中国经济转型

——基于31个省际面板数据的分析

刘 璐

(中国人民银行长春中心支行,吉林长春 130051)

一、引言

自改革开放至今,我国经济一直保持着平稳较快的发展势头,特别是十五大提出建设中国特色社会主义市场经济之后,我国经济持续快速增长,现已发展成为全球第二大经济体。2015年1月,国家统计局发布了初步核算的2014年GDP增长率为7.4%,这一增速为1990年之后最低;同时,2014年全国规模以上工业企业利润总额同比增长3.3%,较2013年回落8.9%。

2014年12月,习近平总书记在中央经济工作会议上指出,我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化,经济发展进入新常态,正从高速增长转向中高速增长,经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。认识新常态,适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。

因此,新常态下的经济增速、发展方式、经济结构以及增长动力均面临着的转变与转型。本文认为,市场化改革仍将是新常态下实现这一发展目标的有效途径。当然,手段相同,但内容将会有所不同,目标也不同。那么,本文将要研究的主题即为市场化进程与新常态下的经济转型。

接下来本文安排如下。首先对相关文献进行梳理,其次就本文所用数据及指标进行说明,然后是实证分析部分,最后为本文结论。

二、相关文献综述

关于中国经济转型的研究文献颇多,本文将侧重市场化进程对经济转型的相关文献进行梳理。

卫兴华和侯为民(2007)总结出经济增长过程的四个阶段,即要素驱动阶段、投资驱动阶段、创新驱动阶段和财富驱动阶段,并认为我国目前处于投资驱动阶段,且正处于重要的经济转型期,还提出应从科技创新和体制创新两方面入手解决经济增长方式转变的问题。樊纲等(2011)利用1997年到2007年中国省际市场化进程相对指数研究了市场化对全要素生产率增长和经济增长的贡献,结果表明,市场化改革对经济增长的年平均贡献率为1.45%,对全要素生产率增长的贡献达到了39.23%。赵文军等(2014)将全要素生产率对经济增长率的贡献度作为衡量经济增长方式的指标,同时在对樊纲等(2011)市场化指标体系调整变动的基础上从全国和分地区两个层面研究了市场化进程与经济增长方式之间的关系。还有一些相对较早的文献也从不同角度研究了市场化与经济增长之间的关系。张明海(2002)用要素替代弹性作为衡量市场化程度的指标,通过实证分析验证了1990年代以后市场化程度的加深以及由此推动的经济增长;黄怡胜(2005)通过世界经济史的梳理和利用加拿大弗雷泽研究所提出的经济自由度指标数据的截面分析得出市场化对经济增长具有显著的推动作用。此外,还有部分学者从其他方面研究了市场化与经济增长之间的关系。武鹏等(2010)通过主成分分析法将一系列能够反映市场化程度的指标合称为一个指标来衡量市场化程度,通过我国省际面板数据计量模型得出结论,认为市场化对我国高技术产业R&D全要素生产率的增长有明显的促进作用,而政府的介入程度则有显著负向影响;周业安等(2008)利用樊纲等(2011)的市场化指数,从财政分权视角出发研究市场化与经济增长的关系并得出结论,认为市场化有利于我国地区经济增长,但这一促进作用依赖于各地区财政分权的水平,市场化与经济增长之间的关系在财政分权水平高的地区为负;文东伟(2013)认为贸易对中国的非国有经济发展提供了动力和机会,推动了中国市场化进程,非国有经济的发展和资源配置的市场化等领域的制度变迁则是推动中国经济增长的重要力量。

上述文献都是研究市场化对经济增长的直接促进作用,揭示了市场化在经济增长与转型中的作用机制。但从卫兴华等(2007)提到的经济增长的四个阶段来看,每一个阶段的经济增长方式和动力均不同,所谓经济转型就是指从当前的经济增长阶段跨越至下一阶段,即经济增长方式和动力的转变,这体现了经济转型的非线性特征。因此,本文拟从市场化进程角度出发,研究经济转型的非线性特征,这与以往直接研究市场化与经济增长和转型的文献有所不同,也即本文的研究主题和贡献。

三、数据的选取与核心指标的设计

本文所用市场化数据来源于《中国市场化指数—各地区市场化相对进程2011年报告》,这一报告包含从1997年到2009年的数据。由樊纲等建立的这一市场化指标体系主要分为三个层级,即市场化总指数、分项指数和二级分项指数,合计23个基础指标。本文主要针对市场化总指数和分项指数进行分析,其中分项指数包括五个方面即政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场的发育程度、要素市场的发育程度和市场中介组织的发育和法律制度环境①由樊纲等建立的这一衡量中国省际市场化进程的指标体系主要目的为,将各地区的市场化程度进行横向比较,做出排序。同时,也尽可能地反映各个地区沿时间顺序的市场化程度的变化,对它们的进步或退步做出评价。因此,市场化指数并不表示市场化的绝对程度,而只是表示某一地区在市场化进程的一定时点上同市场化程度最高和最低的省区相比的相对位置。同时,指标的设计也照顾到了跨年度可比问题。关于市场化指标体系的计算方法、指标解释说明和详细数据可参见樊纲等(2011)和樊纲等(2003)。。

本文另一核心变量即为能够反映经济增长方式的指标。首先,我们计算出第一、第二和第三产业对经济增长的贡献度,然后将第三产业的经济增长贡献度除以第二产业的经济增长贡献度,所得结果即为本文设计的能够代表经济增长方式的指标②各个产业贡献度计算公式:,其中X表示产业贡献度,Y表示产业增加值,i为产业角标分别取1,2,3,t表示年份。。

本文选取的其他数据均来源于国家统计局国家数据库分地区年度数据,样本区间为1997年至2009年。

四、基于省际的描述性分析

接下来本文将就我国当前经济增长方式的绩效进行分析,即通过本文设计的反映经济增长方式的指标与经济增长率之间的线性关系进行初步的描述。

图1即为反映经济增长方式与经济增长绩效之间关系的散点拟合图。先看图1中左上图,该图反映了是全部样本数据的经济增长方式与经济增长率之间的关系,二者呈现出负相关性,当第三产业的增长贡献份额相对第二产业增长贡献份额越大,经济增长率则越低。这可理解为,当经济增长的动力逐渐由第二产业转变为第三产业时,经济增长率会逐渐降低。从全部样本数据结果来看,经济增长方式的变动与经济增长率的这一负相关性关系是线性的。再看来图1中右上图,该图反映的是不同区域内经济增长方式与经济增长率之间的关系,从左至友、从上至下依次是华北、东北、华东、中南、西南、西北。从图可知,各个区域内经济增长方式与经济增长率之间均为负向相关关系,但相关程度有显著差异,华东和中南两个区域的负相关程度大于其他四个区域,这表明华东和中南两个区域的经济增长率对经济增长方式的变动较其他四个区域敏感。换言之,当经济增长方式发生转变,华东和中南两个区域的经济增长率降低的程度大于其他区域。最后看图1中的下图,即反映了省际经济增长方式与经济增长率之间关系,31个省级区域从上到下、从左到右的顺序与图1的注中相符。从该图中可看到,各省之间的经济增长方式与经济增长率之间关系的差异较区域间的差异更为明显,大部分省份表现出负向相关关系,其中内蒙古、吉林、江苏、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、四川和陕西等11个省份的负相关程度相对较高,内蒙古则表现出最强的负相关关系,而北京和西藏两地区的负相关关系较弱,贵州则表现出正向相关关系。

图1 经济增长方式与经济增长率

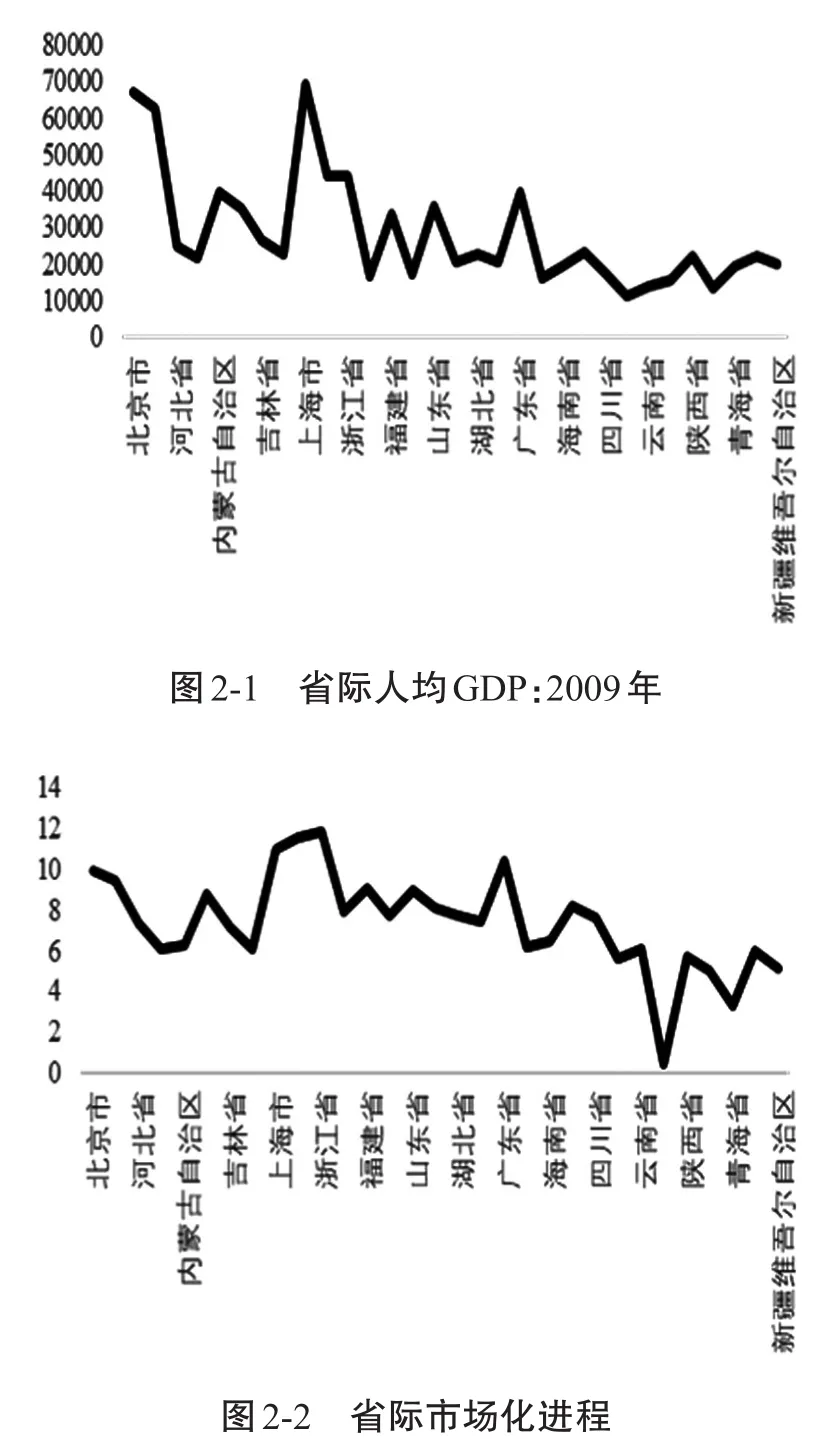

图2 中国省际市场化进程与省际人均GDP对比图

从以上图1的分析中可得,我国经济增长方式与经济增长率之间的线性拟合关系为负相关关系,但区域间或省际间的这一关系差异较大,特别是省际间的差异更为显著。这表明,经济增长方式的转变将会导致经济增长率的降低,经济转型的成本将是经济增长减速;与此同时,区域间与省际间的转型成本存在明显的差异或说明,经济增长方式转变与经济增长率之间的这一关系并非线性的,而是具有非线性特征。

图2或可能对经济增长方式与经济增长率之间可能存在的非线性特征进行揭示。图2-1是2009年中国各省人均GDP,图2-2是2009年中国各省市场化相对进程①图中横轴为31个省市,依次是北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏自治区、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。。对比图2-1和图2-2可知,市场化相对程度越高,人均GDP也越高即经济发展水平越高②这里需要说明的是,个别省份可能不符合这一规律,比如内蒙古,因资源丰富而获得较高的人均GDP,故其市场化相对程度较低。但绝大多数省份符合这一规律,特别是市场化相对程度最高的区域。,这一规律验证了市场化改革在我国经济发展过程中起到了显著的推动作用。同时,从图2-2中可知,我国省际间的市场化相对程度差异较大,东部、中部和西部之间差异显著,由此也产生了不同的经济发展结果。

由此引发我们思考这样一个问题,市场化已成为我国经济发展的推动力量,那么经济增长方式的变动与经济增长率之间关系的非线性特征是否因省际间的市场化程度差异而导致?接下来,本文将就这一问题进行实证检验。

五、实证检验

本文将通过运用面板门槛计量模型进行实证检验,选取GDP增长率作为模型的被解释变量,选取前文提到的经济增长方式作为核心解释变量,分别选取市场化总指数和五个市场化分项指数作为门槛参数③本文不就模型的具体形式进行赘述,若需要可向作者索取。。

实证检验部分主要包括门槛估计值和置信区间结果、门槛效果自抽样检验、门槛图以及模型估计结果四部分内容。下文首先就不同门槛参数的门槛估计值、门槛效果自抽样检验和门槛图依次进行介绍和分析,最后将模型参数的估计结果汇总于表1和表2。

模型1是市场化进程总指数为门槛参数的模型。从门槛效果自抽样检验结果看,单一门槛模型的F值和P值分别为11.812和0.018,双重门槛模型的F值和P值分别为3.395和0.140,三重门槛的F值和P值分别为5.244和0.030。因此可知,经过自抽样检验,拒绝模型1不存在单一门槛的概率为95%以上,拒绝模型1不存在双重门槛的概率为86%,拒绝模型1不存在三重门槛的概率为95%以上。同时,结合单一门槛模型和三重门槛模型的门槛估计值以及模型的估计结果,本文舍弃三重门槛模型,认为模型1存在单一门槛。从门槛估计值和门槛效应图可得,这一单一门槛值为5.11。

模型1:市场化进程总指数

图3 模型1门槛效应图①图中虚线以下部门即为置信区间。

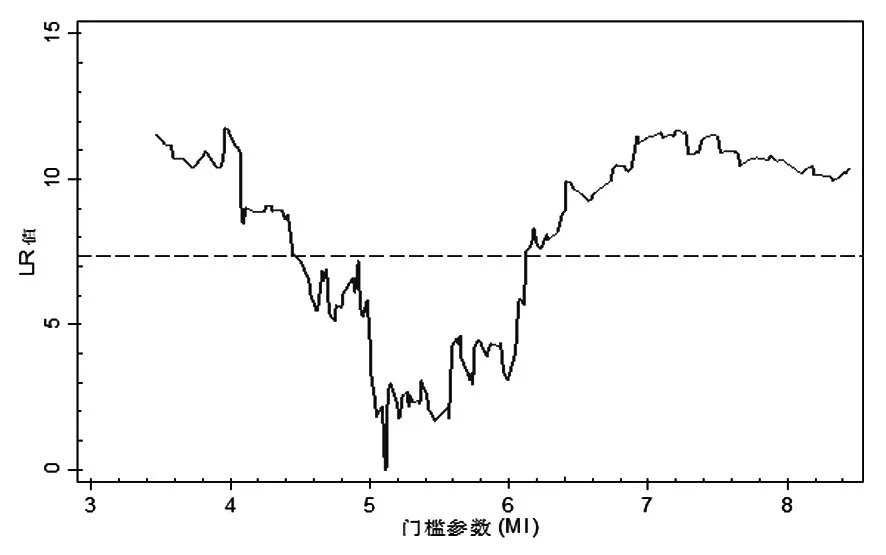

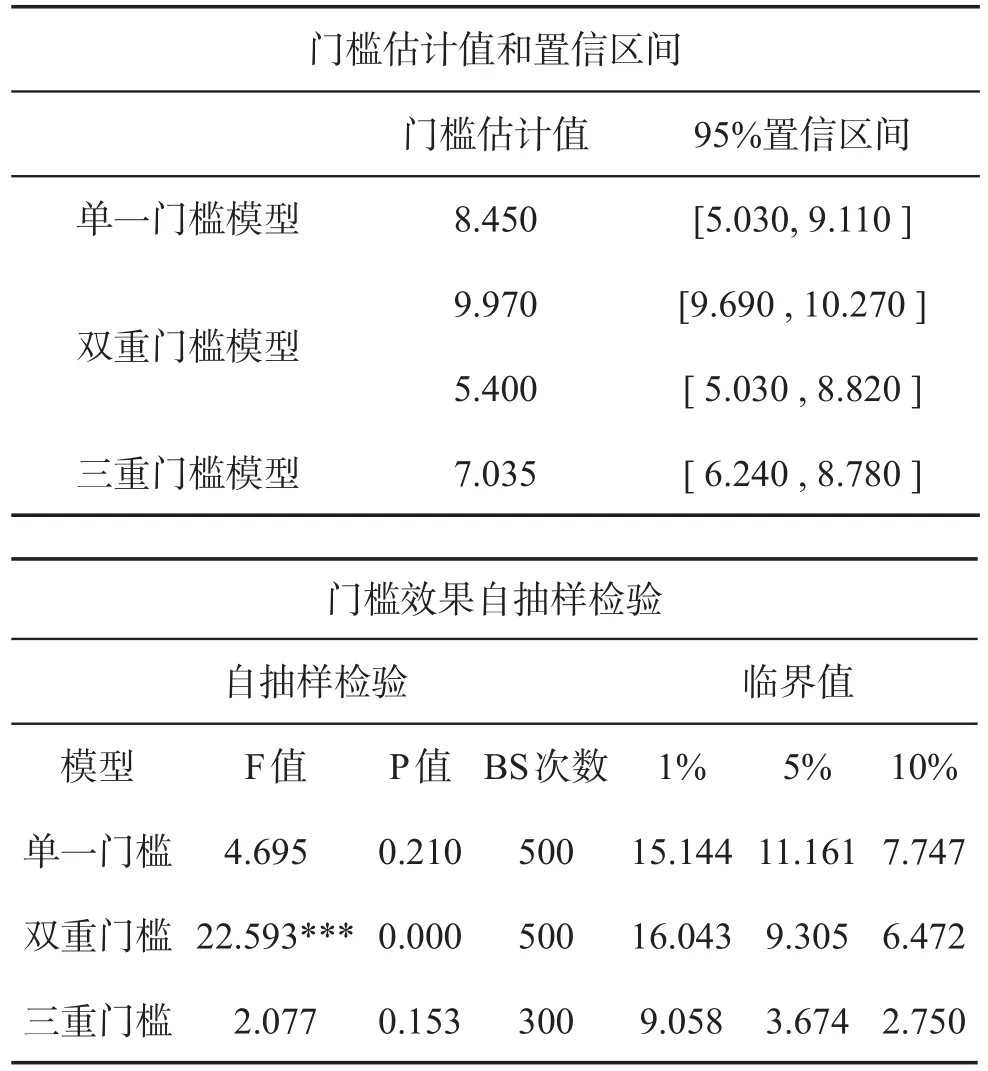

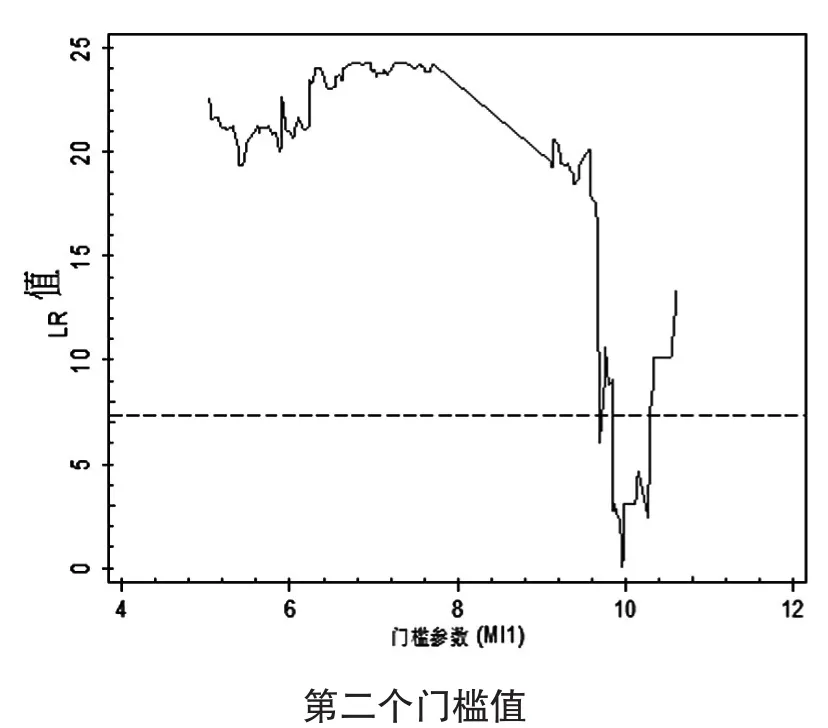

模型2是市场化进程分指数1为门槛参数的模型②市场化分指数1是政府与市场的关系。。从门槛效果自抽样检验结果看,单一门槛模型的F值和P值分别为4.695和0.210,双重门槛模型的F值和P值分别为22.593和0.000,三重门槛的F值和P值分别为2.077和0.153。因此可知,三个模型分别经过500次、500次和300次的自抽样检验,拒绝模型2不存在单一门槛的概率为79%,拒绝模型2不存在双重门槛的概率为100%,拒绝模型2不存在三重门槛的概率为85%。由此可得,模型2存在双重门槛。从门槛估计值和门槛效应图可得,双重门槛分别为5.4和9.97。

模型2:市场化进程分指数1

图4 模型2门槛效应图

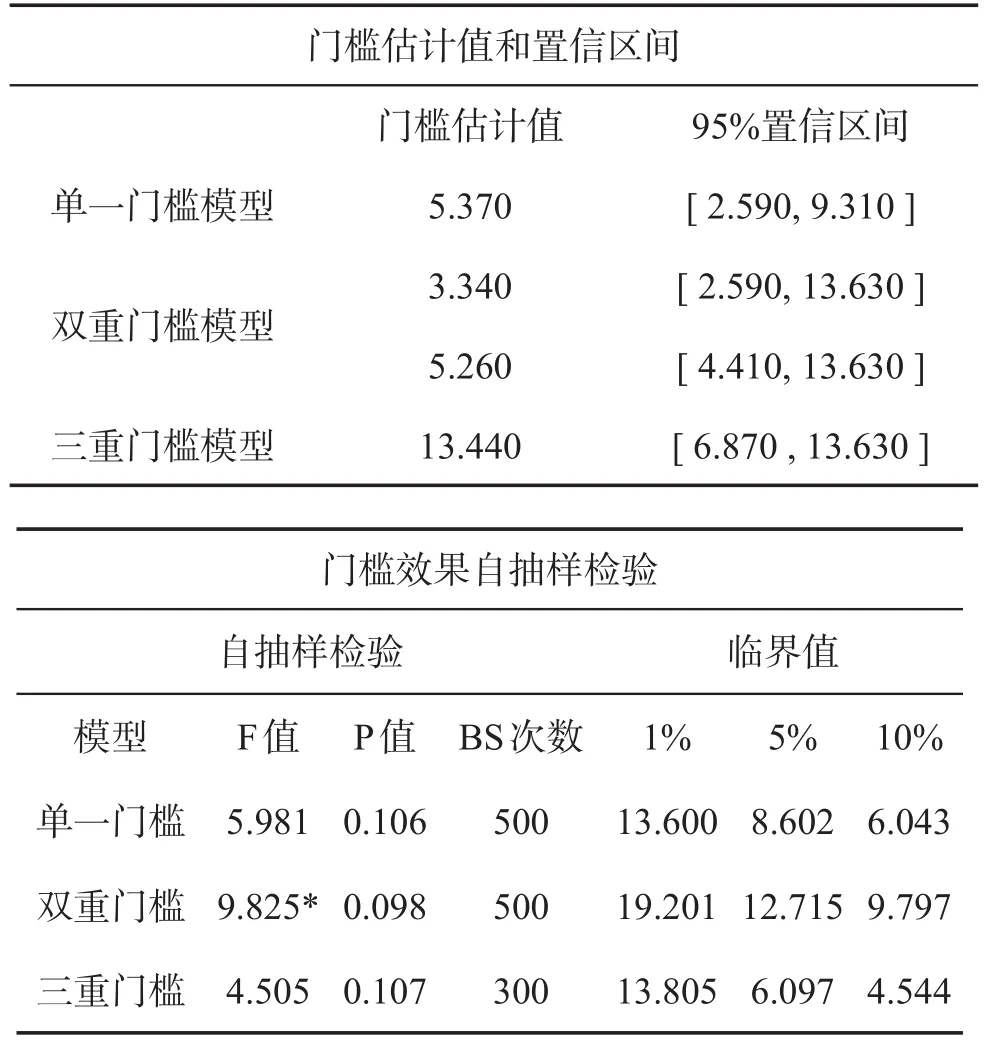

模型3是市场化进程分指数2为门槛参数的模型①市场化分指数2是非国有经济的发展。。从门槛效果自抽样检验结果看,单一门槛模型的F值和P值分别为5.981和0.106,双重门槛模型的F值和P值分别为9.825和0.098,三重门槛的F值和P值分别为4.505和0.107。因此可知,三个模型分别经过500次、500次和300次的自抽样检验,拒绝模型3不存在单一门槛、拒绝模型3不存在双重门槛、拒绝模型3不存在三重门槛的概率均小于95%。由此可得,模型2不存在显著的门槛效应。

模型3:市场化进程分指数2

模型4是市场化进程分指数3为门槛参数的模型②市场化分指数3是产品市场的发育程度。。从门槛效果自抽样检验结果看,单一门槛模型的F值和P值分别为50.835和0.004,双重门槛模型的F值和P值分别为17.009和0.000,三重门槛的F值和P值分别为4.496和0.063。因此可知,三个模型分别经过500次、500次和300次的自抽样检验,拒绝模型2不存在单一门槛的概率为99%,拒绝模型2不存在双重门槛的概率为100%,拒绝模型2不存在三重门槛的概率小于95%。由此我们可判断,模型2存在双重门槛。从门槛估计值和门槛效应图可得,双重门槛分别为9.1和7.79。

模型4:市场化进程分指数3

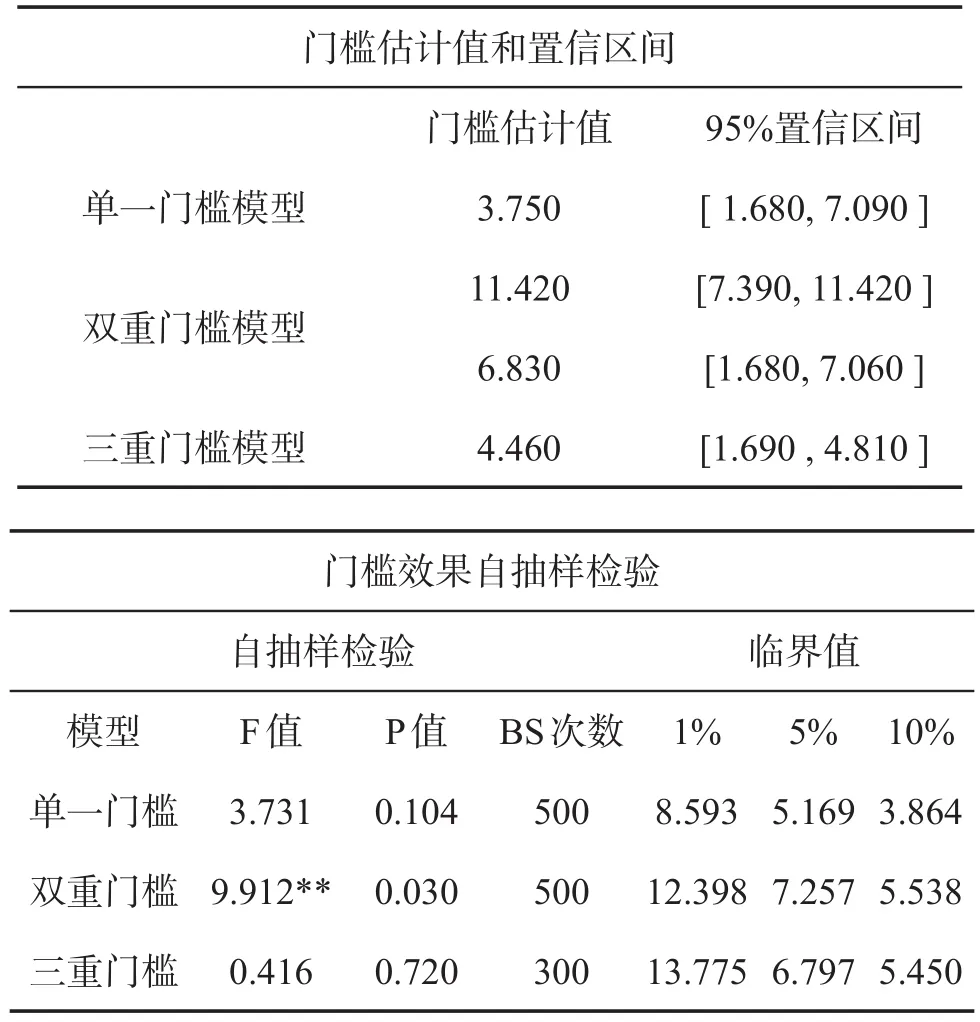

模型5是市场化进程分指数4为门槛参数的模型③市场化分指数4是要素市场的发育程度。。从门槛效果自抽样检验结果看,单一门槛模型的F值和P值分别为3.731和0.104,双重门槛模型的F值和P值分别为9.912和0.030,三重门槛的F值和P值分别为0.416和0.720。因此可知,三个模型分别经过500次、500次和300次的自抽样检验,拒绝模型2不存在单一门槛的概率小于90%,拒绝模型2不存在双重门槛的概率为1大于95%,拒绝模型2不存在三重门槛的概率仅有38%。由此可得,模型2存在双重门槛。从门槛估计值和门槛效应图可得,双重门槛分别为6.83和11.42。

图5 模型4门槛效应图①图中虚线以下部门即为置信区间。

模型5:市场化进程分指数4

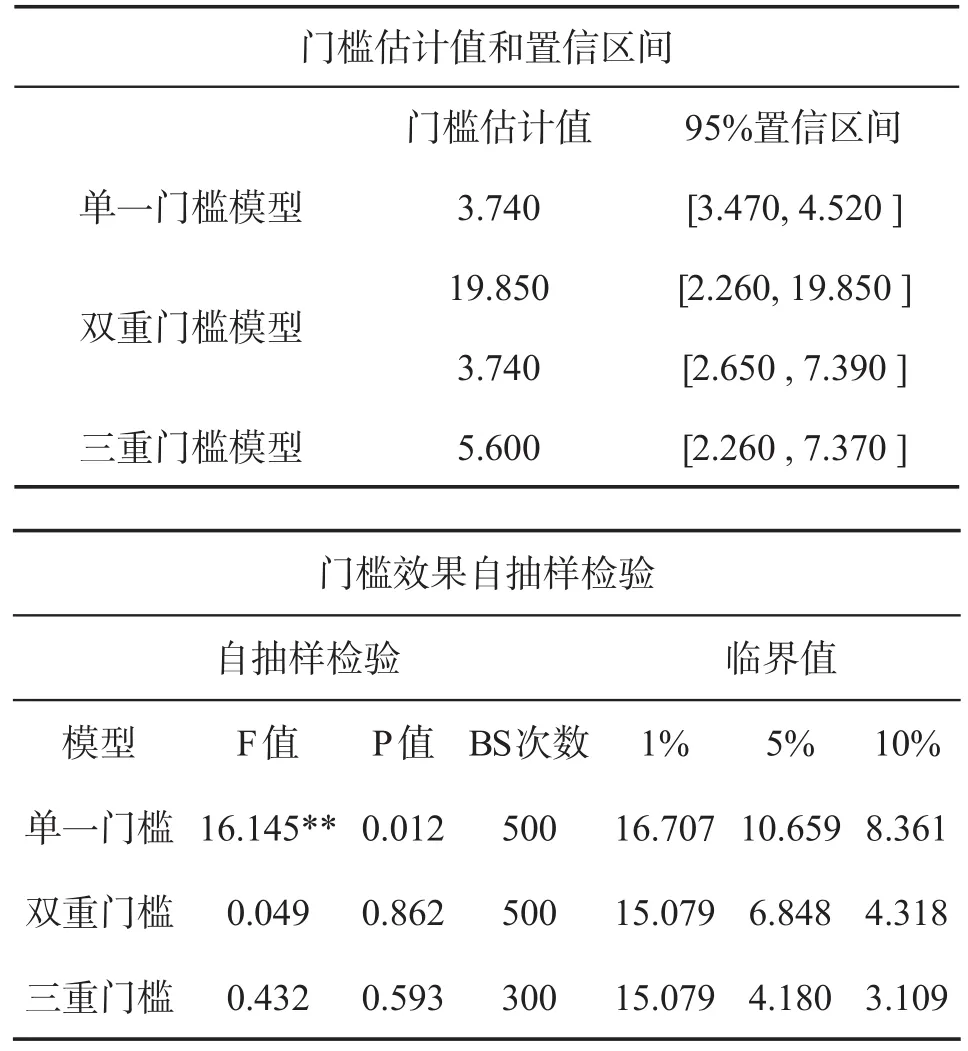

模型6是市场化进程分指数5为门槛参数的模型②市场化分指数5是市场中介组织的发育和法律制度环境。。从门槛效果自抽样检验结果看,单一门槛模型的F值和P值分别为16.145和0.012,双重门槛模型的F值和P值分别为0.049和0.862,三重门槛的F值和P值分别为0.432和0.593。因此可知,三个模型分别经过500次、500次和300次的自抽样检验,拒绝模型2不存在单一门槛的概率为95%以上,拒绝模型2不存在双重门槛的概率仅为14%,拒绝模型2不存在三重门槛的概率为40%。由此可得,模型2存在单一门槛。从门槛估计值和门槛效应图可得,单一门槛为3.74。

图6 模型5门槛效应图③图中虚线以下部门即为置信区间。

综上所述,除表示非国有经济发展的市场化分指数2不存在显著的门槛效应外,其他指数均存在显著的门槛效应。市场化总指数存在单一门槛效应,分指数1、分指数3和分指数4均存在双重门槛效应,分指数5存在单一门槛效应。以上结果反映了市场化进程对我国经济增长存在明显的门槛效应,我国经济转型具有显著的非线性特征。换言之,经济增长方式的转变对经济增长的促进作用因不同的市场化相对程度而不同。本文将门槛参数估计值代入原模型中得到分段的模型估计结果,结果分别汇总于表1和表2。

模型6:市场化进程分指数5

图7 模型6门槛效应图①图中虚线以下部门即为置信区间。

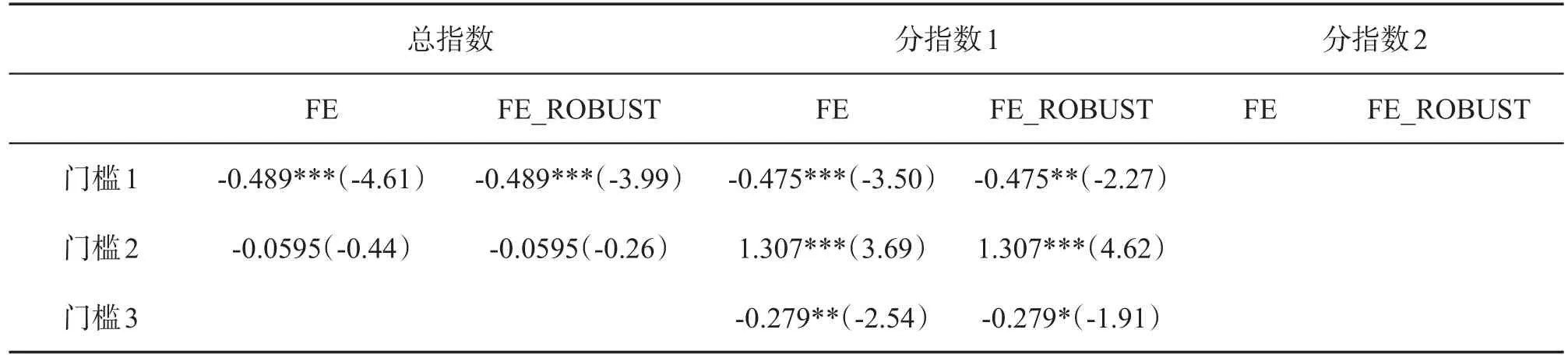

表1中所列为市场化进程总指数、分指数1和分指数2的模型估计结果。从前两列估计结果可知,当市场化相对程度小于或等于5.11时,经济增长方式与经济增长率之间表现出显著稳健的负向相关关系,即经济转型将会导致经济增长减速;而当市场化相对程度大于5.11时,二者之间的这一负向相关关系则既不显著也不稳健。从中间两列为分指数1模型的估计结果可得,当政府与市场的关系相对程度小于或等于5.4时,经济转型会导致经济增长减速,估计结果显著并稳健,且这一变化与市场化相对程度的总指数基本相同;当政府与市场的关系相对程度大于5.4且小于或等于9.97时,经济转型也会导致经济增长减速,这一结果虽显著但不稳健,且经济转型对经济增长的减速效应相对较小;当政府与市场的关系相对程度大于9.97时,经济转型将会推动经济增长加速,并且这一影响具有稳健性。表1最后两列因分指数2模型不存在门槛效应而未列结果。

再看表2中的估计结果。前两列为分指数3模型的估计结果,由结果可得,当产品市场的相对发育程度小于或等于7.79时,经济转型将会导致经济增长减速,但这一减速效应小于总指数减速效应,且这一结果是稳健的;当产品市场相对发育程度大于7.79且小于或等于9.1时,经济转型将会带来经济增长加速,但这一结果不稳健;而当产品市场相对发育程度大于9.1时,经济转型对经济增长的加速效应稳健且显著。中间两列为分指数4模型的估计结果,当要素市场相对发育程度小于或等于6.83时,经济转型对经济增长产生减速效应,且这一减速效应与产品市场相对发育程度的减速效应基本相同;当要素市场相对发育程度大于6.83且小于或等于11.42时,经济转型仍然对经济增长有减速效应,且这一结果稳健,这与产品市场相对发育程度的结果截然相反;当要素市场相对发育程度大于11.42时,经济转型则会对经济增长有加速效应。最后两列为分指数5模型的估计结果,市场中介组织的发育和法律制度环境的相对程度小于或等于3.74时,经济转型会产生经济增长减速,并且这一减速效应大于市场总指数和其他分指数的减速效应;而当市场中介组织的发育和法律制度环境的相对程度大于3.74时,经济转型对经济增长的减速效应影响既不显著也不稳健。

总结以上对表1和表2的分析可得:1)经济增长方式的变动产生的经济转型与经济增长之间的关系存在明显的非线性特征,市场化相对程度是这一非线性特征产生的重要来源;2)无论是市场化进程总指数还是各分指数,当市场化相对程度较低时,经济转型会导致经济增长减速,即经济转型带来“阵痛”;当市场化相对程度较高时,经济转型能够对经济增长产生加速效应,即经济转型能够产生“红利”;3)就五个分指数而言,非国有经济发展的相对程度对经济转型和经济增长之间没有明显的非线性影响,产品市场和要素市场发育的相对程度产生的经济转型的“阵痛”效应小于政府与市场关系和市场中介组织培育及法律制度环境相对程度所产生的“阵痛”效应,产品市场发育相对程度所带来的经济转型的“红利”效应最大。

表1 模型估计结果汇总1①本文表1和表2中仅列出核心解释变量估计结果,其他结果如需要可向作者索取。

表2 模型估计结果汇总2

再结合2009年市场化相对进程数据,就市场化总指数而言,绝大多数省份市场化进程均已跨越门槛值,即进入经济转型“阵痛”效应不稳健期,也可理解为经济转型的过渡期,即当前我们所面临的阶段;绝大多数省份的政府与市场关系发展相对程度、产品市场和要素市场相对培育程度指数均未能跨越第二个门槛,表明出我国还没有进入经济转型“红利”效应阶段,这也反映出当前我国所面临的这一阶段的特征,即转型调整过渡期的特征。

六、结论与政策建议

本文利用樊纲等(2011)提出的市场化指数,在构建经济增长方式衡量指标的基础上,运用面板门槛计量模型对我国经济转型与经济增长之间的非线性特征进行了研究,得到以下结论:1)经济转型与经济增长之间存在非线性关系,市场化程度的差异对这一非线性关系有显著门槛效应;2)经济转型是带来“阵痛”效应还是“红利”效应,这取决于市场化水平的高低;3)市场化相对程度越高,经济转型越有可能产生“红利”效应,当市场化程度跨越门槛水平时,经济转型就能够产生“红利”而非“阵痛”。

这一研究结论对当前我国新常态下的经济转型具有一定的指导意义。首先,我们应理性看待并接受经济转型所产生减速效应,这是实现经济增长方式和动力转变的机会成本,只有这样才能够推动经济增长进入到下一个阶段,实现经济的持续增长。其次,我们在理解经济转型的意义和背景下,重视市场化对经济转型和经济增长作用的同时,还应注意到这一过程的非线性特征,只有这样才能深刻认识减速效应,只有这样才能够看到未来的红利效应。最后,改善政府和市场之间的关系,充分发挥市场主导作用,加快市场中介组织的培育以及法律制度环境的完事,这将有利于减缓经济转型的减速效应;同时建立合理的产品和要素价格体系,推动产品市场和要素市场的市场化进程,这将有利于增强经济转型的加速效应。

当前,我国正处于经济转型的新常态时期。今后,随着市场化的深入和经济转型的推进,我国将会进入创新驱动的新的增长阶段,届时我国将会进入下一个经济持续增长的新阶段。