互联网普及、线上政务与“抗疫”非营利性组织的信息披露质量

——基于居家隔离情境下“两微一端”信息披露的经验证据

李 哲

一、引言

2019—2020年新冠肺炎的爆发引起了全社会的关注,并产生限制出行的公共政策,互联网政务公开在公民普遍居家隔离的情境下显得更为重要。相比1998年的长江和松花江洪涝灾害、2008年的四川汶川地震和南方雨雪冰冻灾害等公共危机,本次新冠肺炎爆发过程中,互联网已成为普通公众参与意识的有形代表。受限于外出不便的因素,缺少了实地探访渠道的公众普遍通过互联网了解抗疫款物的收纳和投放,互联网也成为了非营利性组织接受公众监督的重要渠道。

互联网帮助信息使用者更有效地获取信息,推动了服务型政府建设及信息公开。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2019年6月,全国59.6%网民使用线上政务办事。各级政府及非营利组织普遍采用微信公众号、官方微博和官方网站(下文简称“两微一端”)的线上布局,推动互联网政务信息公开向移动、即时、透明的方向发展。2019年上半年,我国297个地级行政区政府已开通了“两微一端”等新媒体传播渠道,总体普及率达88.9%。互联网传播出“中华慈善总会发票事件”“大肚女孩苏田田事件”“郭美美炫富事件”等信息,对于公益非营利性组织的公信力形成一定的负面影响(1)民政部中民慈善捐助信息中心监测数据显示,受2011年5月公布的某慈善机构财务问题影响,2011年6月-8月全国公益非营利性组织接收的捐赠数额仅为8.4亿元,环比降幅近九成。。

互联网的普及使得公众监督更为有效,而公众监督是一种重要的外部治理机制,对组织行为起到监督和规范作用。我国的互联网普及率还未达到全民覆盖,存在着比较明显的区域差异。在互联网普及率高的地区,非营利组织信息披露也相对健全。例如,杭州是我国互联网企业普及率最高的城市,而“杭州市红十字会公布捐赠使用明细”的消息也在互联网上受到热搜,不但每天公布捐赠款物的收支情况,而且每一元的善款都得到公示(2)网易新闻:连1元钱都公示!杭州红十字会迅速冲上热搜硬核,https://3g.163.com/news/article/F4D4DKGE05149BN1.html;网易浙江:杭州红十字会:收支每天公布,http://zj.news.163.com/20/0201/10/F49UAU0U04099C5O.html。。互联网不但帮助抗疫非营利性组织提高了信息披露效率,也帮助有意愿监督非营利组织的利益相关者降低了信息获取成本。与以往相似,慈善机构的信息披露在此次疫情中仍然暴露出了不足,互联网的普及引导着公众视野,导致涉事非营利组织承担不菲的声誉成本。作为连接公民参与意识和危机救助的桥梁,互联网的普及对非营利组织产生了“合规”和“声誉”的双重挑战。

本次疫情为研究非营利组织信息披露反应提供了合适的情境。由于各省份互联网普及率指标具有明显的差异,而且互联网在不同地理区域的渗透取决于互联网服务提供商提供数字基础设施的能力,因此被Hoberg等(2019)[1]看作是外生的。即便研究设计具有潜在的内生性,高质量的互联网普及率很大程度上取决于该地区的人口分布和地理特征,而这些特征便于本文构建有效的工具变量,进而对可能存在的内生性问题进行识别和控制(Roberts和Whited,2013[2])。中国互联网络信息中心(CNNIC)迄今发布的44次《中国互联网络发展状况统计报告》均显示,中国互联网发展、普及和应用存在区域发展不平衡问题。受经济发展、教育和社会整体信息化水平等因素的制约,中国互联网呈现东部发展快、西部发展慢的特点,存在着明显的区域差异,有足够的变异度来进行研究设计。此次疫情的发生、蔓延、抑制具有阶段性和不可预知性,是典型的自然实验。

基于新冠肺炎疫情的发展过程,本文以2020年1月11日—2月19日之间各地级市慈善总会和红十字会(3)根据民政部《关于非营利性组织、红十字会依法规范开展疫情防控慈善募捐等活动指引》,各地普遍指定红十字会和慈善总会作为抗疫款物接收的非营利组织。部分地市有例外情况,例如湖北省还纳入了省青少年发展基金会作为接受社会捐赠的主体。为研究样本,手工搜集了慈善总会和红十字会的组织人员信息、捐赠物资收发信息不定期披露,以及定期会计和审计报告。结合新政府会计准则和民间非营利组织会计报表指南的要求,利用机器学习的手段对各地慈善机构信息披露进行文本分析,考察公共性危机是否会提高非营利性组织信息披露质量。本文系统地考察了互联网普及率对非营利组织信息披露质量的影响,并检验了“两微一端”健全程度对上述关系的调节机制,以期验证互联网普及率的治理效应。实证结论发现,互联网普及促动了非营利组织与社会公众之间的契约合法性危机,在公共危机阶段,对于非营利组织信息披露质量具有显著的推动作用,可明显提高信息披露的及时性和相关性。

本文从如下两个方面进一步丰富了现有文献:(1)拓展了非营利组织信息披露质量的影响因素研究,从公共危机发展过程的视角加深了对非营利组织信息披露规律的认识。既有研究主要从信息供给方角度通过讨论非营利组织的组织特征和理事会特征来研究非营利组织信息披露的影响因素,但在公共性危机爆发过程中,信息需求的增长速度可能诱发信息供给的严重短缺,因此本文从互联网普及进程来考察信息需求方的诉求,将“两微一端”线上政务纳入非营利组织信息披露质量分析框架之中,有助于厘清互联网普及率对信息披露质量影响的作用机制,扩充了对非营利组织信息披露质量影响因素的认知。(2)拓展了互联网应用的经济后果研究。既有研究已经证明了互联网应用对于信息披露向交互式的转变(Matsumoto等,2011[3];Drake等,2012[4];Blankespoor等,2014[5];Miller和Skinner,2015[6])。本文的发现证明在公共危机的特殊情境下,互联网应用能够显著提高非营利组织的信息披露水平。

二、制度背景和研究假设

(一)非营利性组织信息披露的制度背景

非营利组织的信息披露质量对于其公信力的建立有着至关重要的作用(Dye,2001[7])。借鉴英、美国家非营利组织信息披露机制,我国的制度设计也包括自愿性信息披露、强制性信息披露和中介机构补充三部分组成。结合委托代理理论、声誉模型和信号传递理论,信息共享与绩效考核是非营利组织信息披露机制的重要组成(刘丽珑和李建发,2015[8];张志远等,2019[9])。

根据《民间非营利组织会计制度》和《慈善法》等国家有关法律法规的规定,民间非营利组织捐赠业务的信息披露是法定要求,在合规性中具有重要地位。接受疫情防控社会捐赠的官方指定非营利组织应当按照疫情防控工作要求,在做好捐赠款物接收、登记及会计核算工作基础上,及时准确、依法主动向社会公开相关信息。按规定,非营利组织应对捐赠款物的管理做到账实相符、公开透明。接受捐赠后要根据物资接收清单和资金到账凭据等及时登记造册。对捐赠资金要做好相关账务处理,及时入账;对捐赠物资要明确仓库或指定地点存放,指定专人负责,办理好签收手续,并做好出入库明细台账登记。

根据民政部《关于非营利性组织、红十字会依法规范开展疫情防控慈善募捐等活动指引》,各地普遍指定红十字会和慈善总会作为抗疫款物接收的非营利组织。慈善总会和红十字会报表要像上市公司一样精确,而且需要披露重大变动事项,并对重大的捐助项目进行专项审计。从国家级的非营利组织信息披露来看,慈善总会的定期信息披露开始较早,自1995年开始在网站上公布审计报告。红十字会的定期信息披露开始较晚,2008年“512汶川特大地震”后才开始披露审计报告。据本文作者梳理,多地慈善总会、红十字会的财物发放信息披露截至2019年年末仍然难以满足《民间非营利组织会计制度》的要求,存在财务监管缺失等初级阶段特征。

仅依靠国家出台的强制信息披露正式制度,并不足以推动非营利机构完善审计报告(上海市审计学会课题组等,2017[10])。从2016年立法纳入审计范围开始,红十字会的审计报告才附上相关会计报表。但是,仅通过立法的制度规定很难促进非盈利组织信息披露的落地。2017年之前,红十字会的会计报告仅有两页纸,并且采用单式记账,且账目比较粗略。由于披露过于简单,难以从这份报告上查询到足量信息。直到2018年,红十字会的报表终于上了十页,概括性地披露了大额捐款。然而,公众关注的慈善信息,诸如慈善机构负责人及团队背景、项目资金使用情况、办公行政成本比例等却未能有效披露。中民慈善捐助信息中心发布的《2010年度中国慈善透明报告》显示,完全不披露和仅少量披露此类信息的非营利性组织比例高达75%。

在此次疫情期间,中国审计署再次启动危机管理中的追踪审计,官方指定的抗疫非营利组织对款物接受和去向进行了频率更高的披露,但其细致性被信息使用者拿来与其他优秀民营非营利性组织相比。在捐赠物资品名、受捐人名、物资单品信息等具体信息的披露方面,公众在追查中又暴露出一系列管理问题与报告错误,对非营利组织的公信力形成压力。

(二)理论分析与研究假设

互联网对组织行为的监督和规范作用颠覆性地改变了信息的数量、类型及其传播方式(Miller和Skinner,2015[6]),进而影响资本市场信息披露、信息中介、投资者行为等(Blankespoor等,2014[5];何贤杰等,2016[11])。但是,现有研究更多地单纯考察新闻媒体对资本市场参与者行为的影响,较少关注到互联网普及进程如何影响非营利组织信息披露质量及其治理水平。

互联网作为一种有效的信息中介,能够减少公众与非营利组织之间的信息不对称(Wood,1997[12];Miller,2006[13])。非营利组织利用互联网对抗疫物资信息进行收集,增强对社会公众的信息披露。在治理理论中,声誉机制和监督机制是互联网平台行使治理功能的两个主要机制。由于目前非营利性组织的独立性越来越高,互联网普及率对其治理作用行使的机制也与对公司绩效的机制相类似。

一方面,获取信息的方式越便捷,则信息获取的成本越低(Kogan等,2017[14])。互联网通过承载和对传播事件的大量报道,增大舆论压力,启动政府介入机制,使得政府对相关组织、事件的调查与监督概率增大(Miller,2006[13];Dyck等,2008[15])。在这种情况下,组织管理者在信息披露上不得不采取更为公开、透明的制度,其出现的漏洞与错误也更容易被政府派出的专业人士发现(Patten,1992[16])。信息使用者借助互联网平台,发挥其监督机制与声誉治理机制共同对非营利组织的信息披露产生影响。信息使用者对组织的监督力度越大,出于政府调查的介入以及维护自身声誉的动机,非营利性组织对自身信息披露质量的要求也会越高,越会达到及时性、准确性和完整性。

另一方面,互联网普及促使非营利组织的评价呈现及时化倾向。在公共危机下,如果有透明的外部监督,组织管理者为了维护自身以及组织声誉,将对信息进行更为谨慎、准确、透明的披露(Dowling和Pfeffer,1975[17];Hurst,2004[18];Suddaby等,2017[19];李百兴等,2018[20])。在我国资本市场上,由于声誉机制不完善而使得声誉治理机制的作用不强(周开国等,2016[]21),对于非营利性组织而言,声誉将会影响到组织的公信力,而公信力决定一个慈善公益组织是否能够获得必要的或基本的资源(李萧薇等,2020[22])。为保证声誉与社会的正面评价,非营利组织对于网民的信息需求也会更加关注。可推知,互联网平台通过其监督机制与声誉治理机制共同对非营利组织的信息披露产生影响。具体而言,出于政府调查的介入以及维护自身声誉的动机,非营利性组织对自身信息披露质量的要求会更高,达到及时性、准确性和完整性。

由此本文提出假设1。

H1:互联网普及率越高,非营利性组织对抗疫物资收支的信息披露质量越高。

三、实证模型与变量定义

(一)样本数据来源

为获取抗疫慈善机构的特征信息,本文作者组织研究助理人员,自2020年1月11日开始获取各地级市红十字会和慈善总会(又称慈善协会)逐日的网站信息。从293个地级市中,共查到红十字会网站179个(其中可获得有效信息的网站136个)、慈善总会网站159个(其中可获得有效信息的网站116个)。由于部分城市的慈善机构并未设置网站,但有“应对新冠肺炎疫情接受社会捐赠和使用情况公示”通过微信公众号、官方微博或者地方性新闻媒体的慈善板块(列明非营利组织名称)公布,本文也将此部分样本放入检验中。

2019新冠肺炎(COVID-19/2019-nCoV)疫情状况的时间序列数据来源为“丁香园”网站(4)该网站披露的全国疫情地图详见:https://ncov.dxy.cn/ncovh5/view/pneumonia?scene=2&clicktime=1579582238&enterid=1579582238&from=singlemessage&isappinstalled=0。对原始数据进行了如下清理:(1)删除2月12日湖北省新增新冠肺炎病例激增14 840例(含临床诊断病例13 332例)的日期。根据国家卫建委印发的诊疗方案,湖北以外地区的诊断标准没有变化,因此其他省份的样本保留不变。(2)手工剔除存在重复统计的数据,河南省部分市级数据存在“南阳(含邓州)”及“邓州”两条数据,因此在求和时“邓州”的数据会被重复计算,本文对其进行了矫正处理。

(二)变量定义

1.被解释变量:非营利组织信息披露质量的度量。

为度量抗疫慈善机构“两微一端”的信息披露质量特征,本文采用了四种度量,分别是:(1)逐日披露及时性(Daily_Disclosure)。当日是否披露抗击“新冠肺炎病毒感染的肺炎”疫情本级接收社会捐赠现金的公示。(2)接受捐赠信息的相关性(Detailed_Receive)。捐赠物资接收信息的披露质量,即是否具体到日期、捐赠者姓名或单位名称、金额或品名数量(5)需要说明的是,新《慈善法》要求“涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的信息以及捐赠人、慈善信托的委托人不同意公开的姓名、名称、住所、通讯方式等信息,不得公开”。鉴于绝大多数机构的信息披露中注明了捐赠人信息,仅极少捐赠条目列为“匿名人士”,我们对明确标注的条目均视为具有信息的相关性。;(3)捐赠款物使用信息的相关性(Detailed_Dispatch)。捐赠物资发放信息的披露质量,即是否具体到日期、受赠者姓名或单位名称、金额或品名数量。考虑到捐赠款物按规定区分定向捐赠和非定向捐赠进行管理,本文对没有依法标注定向捐赠的条目视同非定向捐赠。(4)信息披露的可理解性(Literal_Explain)。是否配有“抗击新冠肺炎疫情防控募捐情况”或“接收社会捐赠情况公告”。

2.解释变量:互联网普及率。

本文手工整理了中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的44次《中国互联网络发展状况统计报告》。在过去的20年里,中国的互联网接入质量和普及范围发生了巨大的变化。21世纪初,中国互联网普及率不足1%。截至2019年6月,59.6%的网民使用线上政务办事。互联网已经成为最重要的信息交换媒介。为了衡量中国的互联网普及率,本文从中国互联网络信息中心发布的报告中收集网民人数。中国互联网络信息中心是中国互联网基础设施的官方管理机构,从1998年开始每半年发布一次报告,描述互联网基础设施的最新发展和中国各省份互联网用户的统计数据。这些报告还分别提供了中国互联网用户数量、互联网基础设施以及互联网普及率。需要注意的是,所有省份的互联网普及情况并没有以每年相同的速度增长(Hoberg等,2019[1])。

从上述情况可以推知,互联网竞争差异导致各地区互联网普及率存在较大变异度,本文在主回归中采用各省份互联网用户数占常住人口比重作为互联网普及率(Penetration)。在稳健性检验中,本文纳入两类替代性度量指标,分别是各省份的人均互联网端口数(个/人)(Interport_Pop)以及各省份人均互联网CN域名数(个/百人)(CNDomain_Pop)。

3.控制变量。

根据Bernerth和Aguinis(2016)[23]的控制变量遴选原则,结合本项目的数据可获性,本文纳入模型的控制变量包括如下五个类别:(1)为测量新冠病毒疫情的发展情况,本文使用前一日累计确诊人数/常住人口数(AccumuConfirmed_Popt-1)作为主要解释变量。由于目前各省份公布的2019统计年鉴仅涉及2018年年末的地级市人口数,因此用该年度的常住人口数予以替代。在稳健性检验中,本文将地级市非营利组织信息披露改用省级非营利组织信息披露,因此疫情指标也改用了本省份的确诊和死亡人数。(2)为了控制主管部门的监督情况,本文控制了政府网站关注(Government_Focus)、分管市领导的性别(Female_DuputyMayor)和年龄(Age_DuputyMayor)。(3)为了控制历史信息披露惯性(6)《慈善法》和《民间非营利组织会计制度》均规定:“非营利性组织应当每年向社会公开其年度工作报告和财务会计报告。具有公开募捐资格的非营利性组织的财务会计报告须经审计。”,本文控制了上一年度非营利组织是否对外发布受捐赠物资收发情况(Donation_Disclosurey-1)、上一年度非营利组织是否对外发布审计报告(Auditreport_Disclosurey-1)、上一年非营利组织是否披露部门预算(Departmental_Budgety-1)。(4)为了控制非营利组织自身特征和外部竞争,本文控制了本机构距离武汉市华南海鲜市场球面地理直线距离(Km)的自然对数(Distance_Wuhan)、本机构成立的年数(EstAge)、本地民间慈善机构数量的自然对数(PrivateCharity)。(5)本文还控制了城市固定效应(CityFixedEffect)和日期固定效应(DayFixedEffect)。

(三)模型设置

第一,本文采用模型(1)来检验互联网普及是否影响非营利组织信息披露质量。其中,因变量NGO_Disclosurei,t分别由i地区t日的逐日披露及时性(Daily_Disclosure)、接受捐赠信息的相关性(Detailed_Receive)、捐赠款物使用信息的相关性(Detailed_Dispatch)、信息披露的可理解性(Literal_Explain)来度量。式(1)中主要解释变量Penetrationi,y-1代表上一年的互联网普及程度。ControlVariablesi,t-1为一组控制变量,由上一期的数值来度量,具体定义见表 1。若本文假设1成立,则β1的系数应显著为正。

NGO_Disclosurei,t=β0+β1×CNInter_Penetrationi,y-1

+γ×Controlsi,t-1+ε

(1)

本文还控制了城市固定效应(CityFixedEffect)和日期固定效应(DayFixedEffect)。变量的定义和度量见表 1。

四、实证结果

(一)变量描述性统计与分析

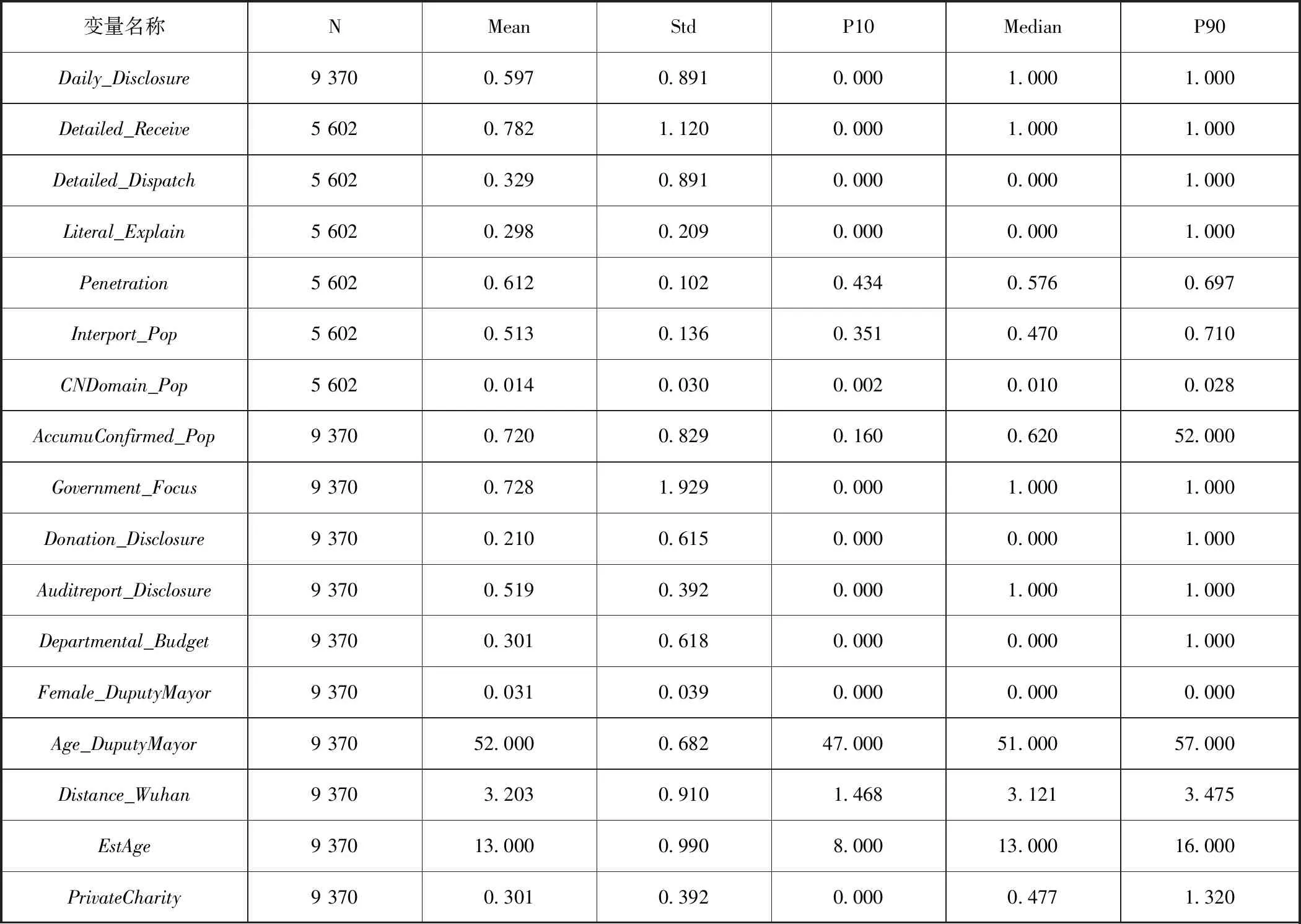

本文的描述性统计见表2。统计样本包括293个地级市,共查到红十字会网站179个(其中可获得有效信息的网站136个)、慈善总会网站159个(其中可获得有效信息的网站116个)。Daily_Disclosure的均值为0.597,说明超过一半的官方指定慈善机构能做到每天披露;Detailed_Receive和Detailed_Dispatch的均值分别为0.782和0.329,可见抗疫款物接收信息的披露详细程度远高出发放信息的披露详细程度;Literal_Explain的均值为0.298,说明配有文字解释信息的比例约为30%。

从解释变量的描述性统计可以看出,网络普及率(Penetration)的均值为61.2%,超过半数;互联网端口密度的均值为0.513,意味着大约每两个人拥有一个互联网端口;互联网CN域名密度的均值为0.014,意味着每一万人中有1.4个互联网CN域名。

表2 描述性统计

(二)实证结果

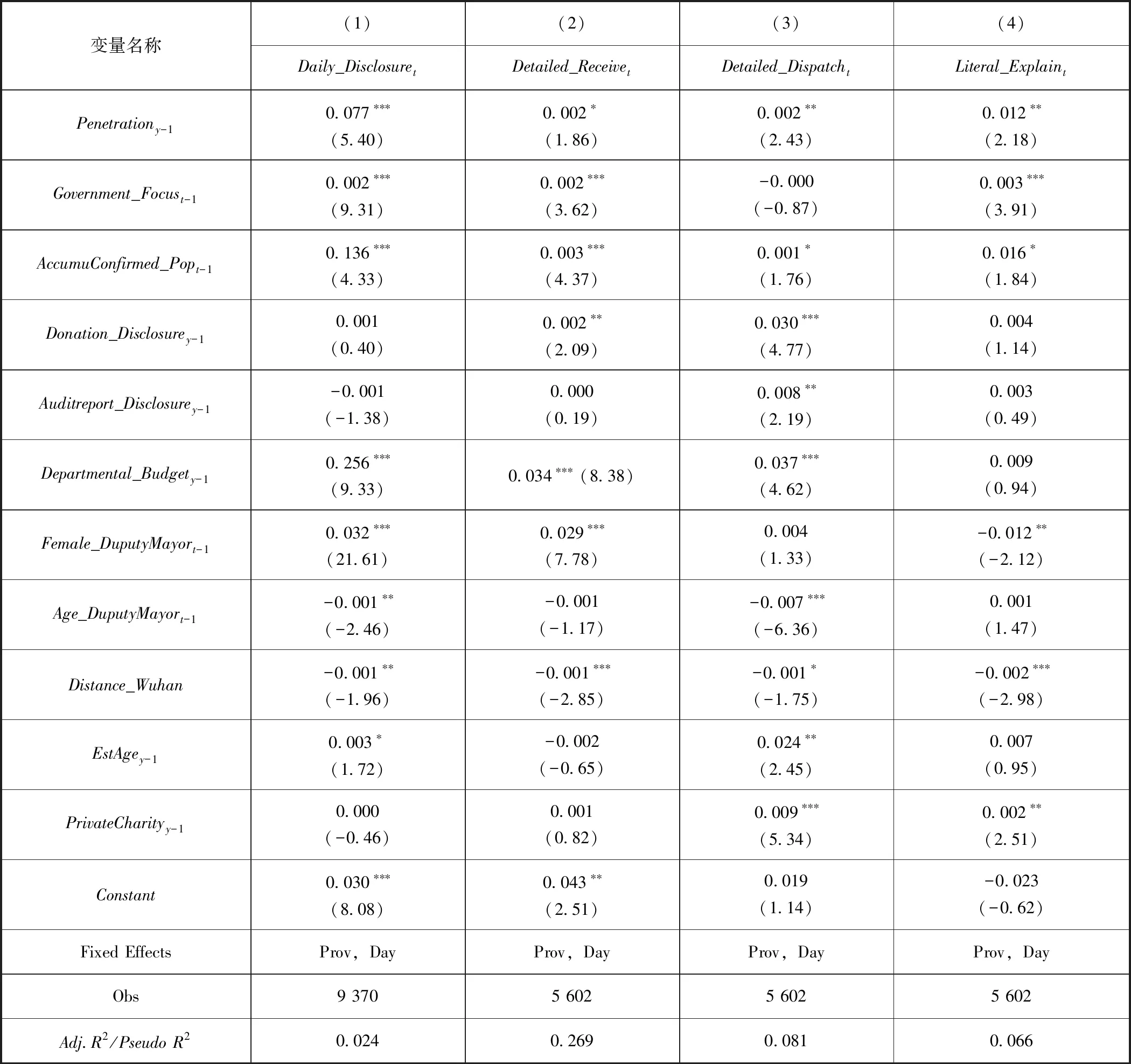

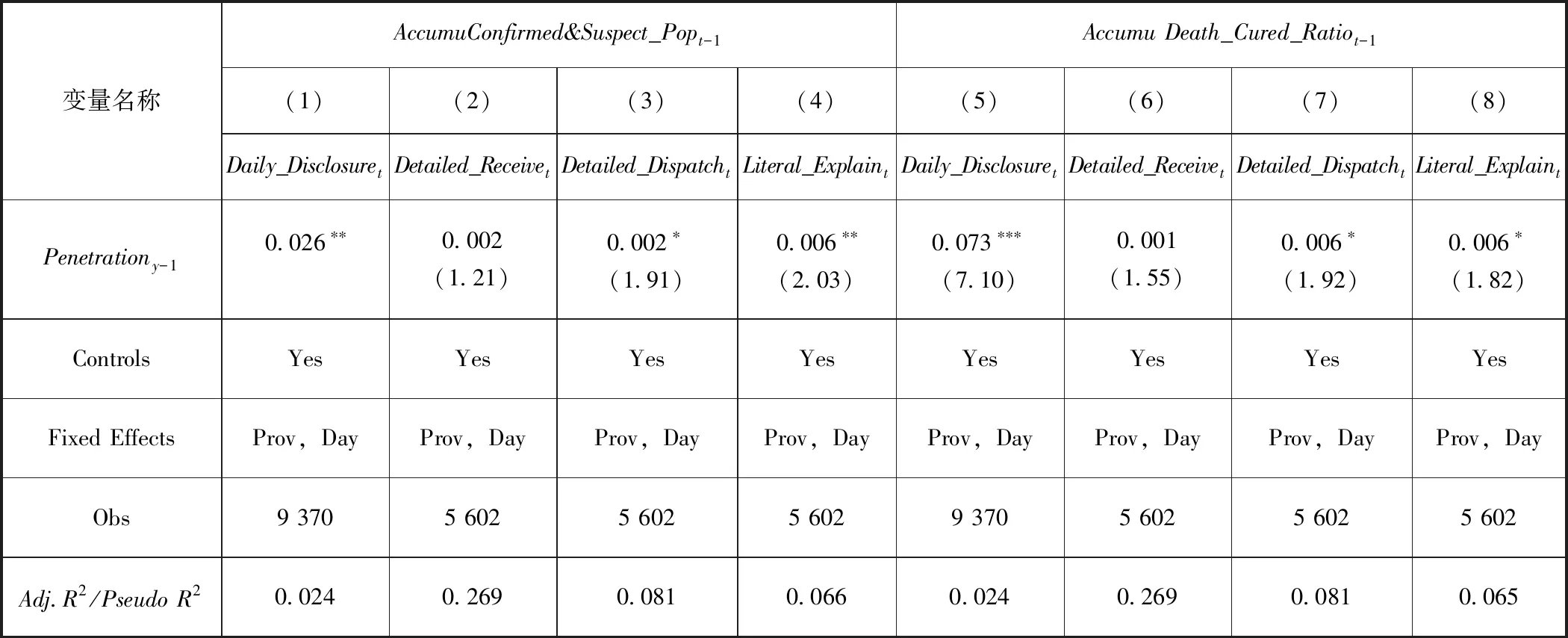

表3列示了互联网普及率对非营利性组织信息披露质量的影响。一方面,从列(1)的回归结果可以看出,互联网普及率越高,对非营利组织信息披露及时性的促进作用越大。另一方面,从列(2)~列(4)的回归结果可以看出,互联网普及率越高,对非营利组织信息披露相关性的促进作用越大。具体表现为更详细的披露内容且伴随文字信息的解读。

表3 互联网普及率对非营利性组织信息披露质量的影响

五、进一步分析

(一)信息披露平台的横截面分析:“两微一端”健全程度的差异

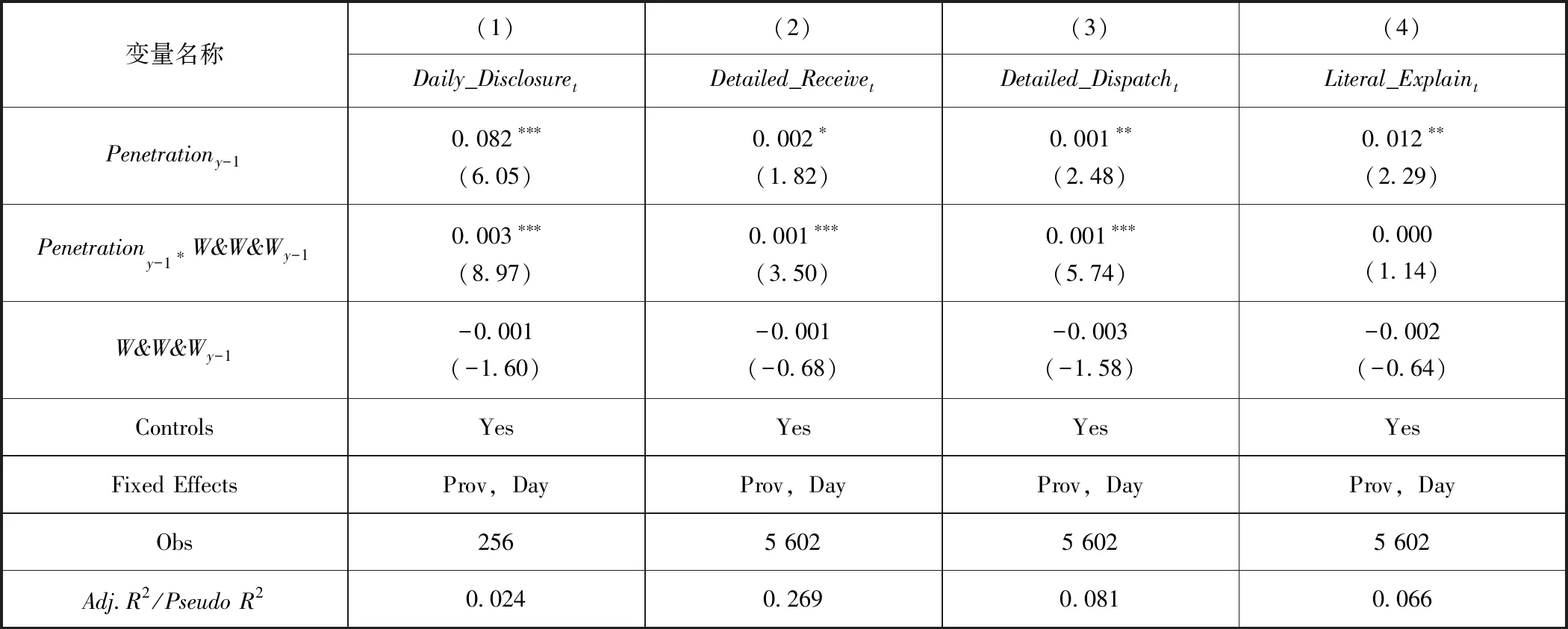

本文利用横截面分析,从非营利组织“两微一端”的健全程度来考察外部监督是否强化了疫情对非营利性组织信息披露质量的促进作用。从表4的实证结果可以看出,互联网普及率(Penetrationy-1)和“两微一端”健全程度(W&W&Wy-1)的交叉项在列(1)、列(2)和列(3)显著,说明非营利组织自身的信息平台建设在一定程度上有助于强化互联网的信息监督作用,对本文假设起到了佐证作用。

表4 “两微一端”健全程度的横截面分析

(二)分疫情阶段的横截面分析:本次疫情上升阶段和下降阶段的差异

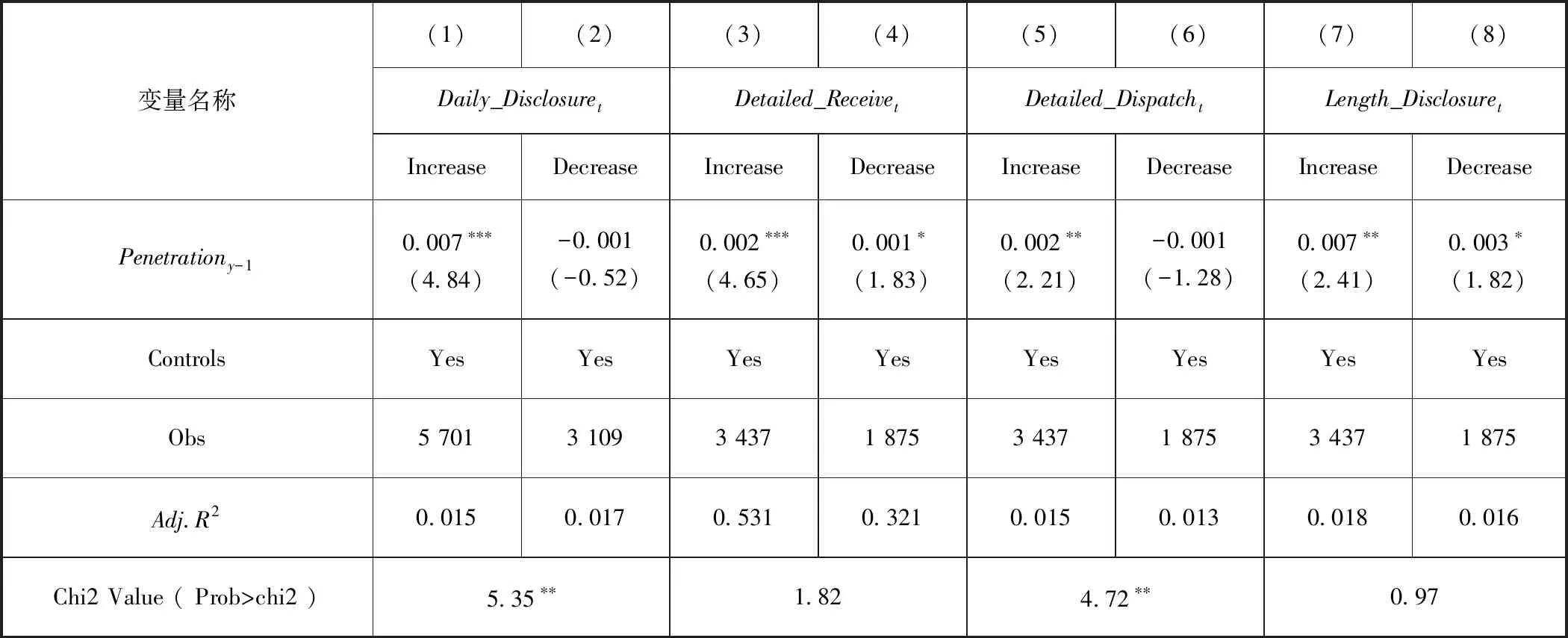

根据2月18日召开的国务院联防联控机制新闻发布会,本次疫情的高点被确定为2月3日,疫情形势自当日出现向好变化。在向好发展的环境下,抗疫慈善机构是否会松懈信息披露动机,是否继续巩固现有防控过程中所积累的信息披露成果,是本文关注的重点。由表5的结果可以看出,本次疫情上升阶段(2020年1月11日至2月3日)和疫情下降阶段(2020年2月4日至2月19日)相比,网络普及率对于非营利组织信息披露的促进作用在逐日披露信息(Daily_Disclosuret)以及款物实用信息(Detailed_Dispatcht)方面存在显著差异。

表5 分疫情阶段的横截面分析:本次疫情上升阶段和疫情下降阶段的差异

六、稳健性检验

(一)替代性解释变量

为了避免由于测量误差导致的虚假推断,本文引入了两种互联网普及率的替代性变量,分别是互联网端口密度以及互联网CN域名密度。其中,互联网端口密度(Interport_Pop)为互联网端口数(万个)/常住人口数(万人);而互联网CN域名密度(CNDomain_Pop)为互联网CN域名数(百个)/常住人口数(万人)。从表6回归结果看出,本文的发现依然稳健成立。

表6 替代性解释变量

(二)工具变量回归

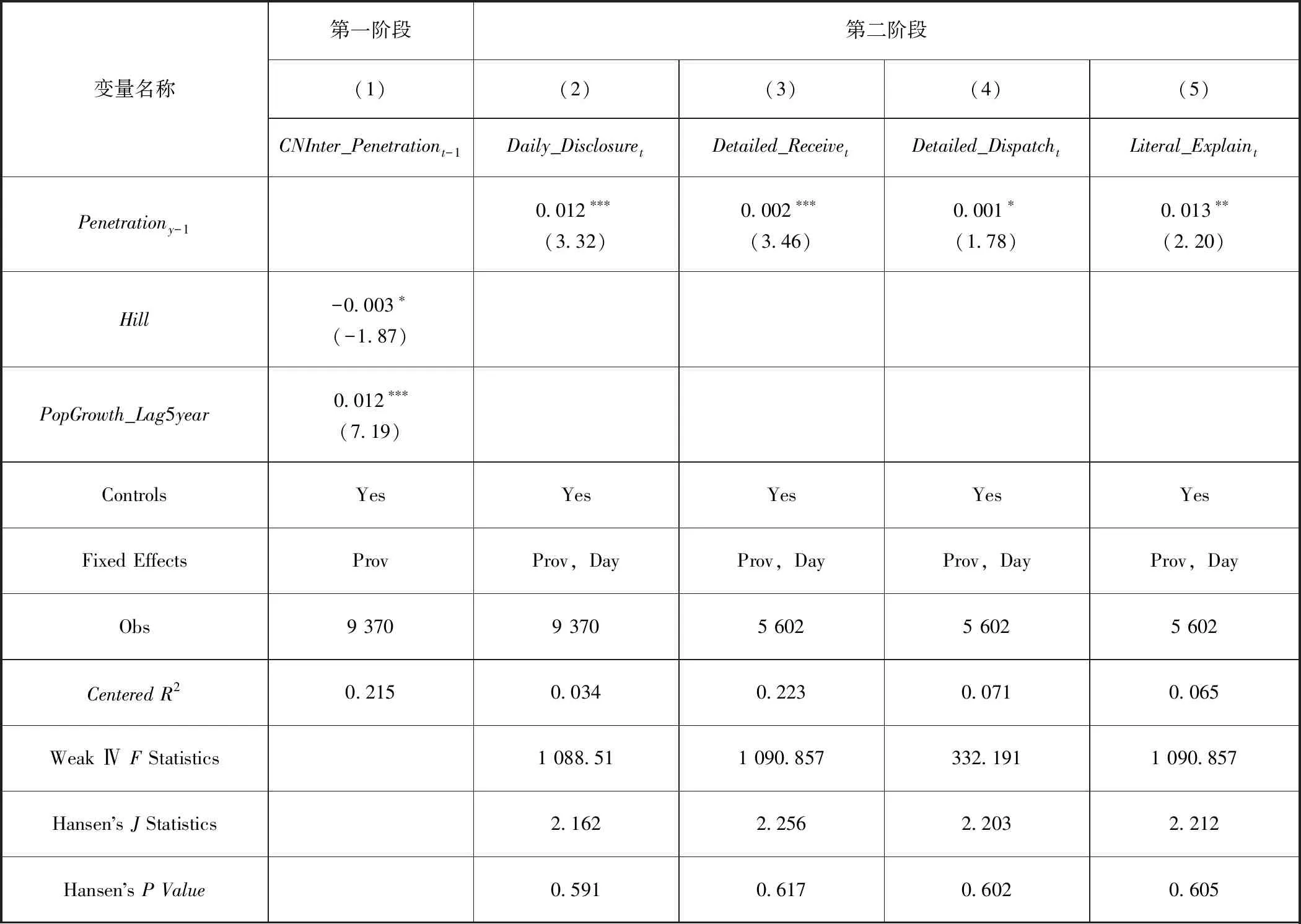

由于各省份互联网普及率指标具有明显的变异度,而且互联网在不同地理区域的渗透取决于互联网服务提供商提供数字基础设施的能力,因此被Hoberg等(2019)[1]看作是外生的。即便研究设计具有潜在的内生性,高质量的互联网普及率很大程度上取决于该地区的人口分布、地理特征,而这些特征便于本文构建有效的工具变量,对可能存在的内生性问题进行识别和控制(Roberts和Whited,2013[2])。因此,各省份互联网普及率的差异特征使本文有足够的力量和变化来测试本文的关键假设。为了控制中国互联网发展、普及和应用过程中存在的区域发展不平衡问题,本文使用工具变量回归。受人口增长、地理环境等因素的制约,中国互联网呈现东部发展快、西部发展慢的特点。为了更干净地识别互联网普及本身的影响,本文考虑引入以下两个方面的控制变量。一是借鉴Chang等(2015)[19]的研究,纳入地理地形因素中的山区占比(Hill);二是借鉴Hoberg等(2019)[1]的研究,纳入前五年的人口增长速度(PopGrowth_Lag5year)。表7为工具变量回归的结果,可以看出代表非营利组织信息披露质量的四个指标均和互联网普及率之间保持稳健的正向关系。

表7 工具变量回归

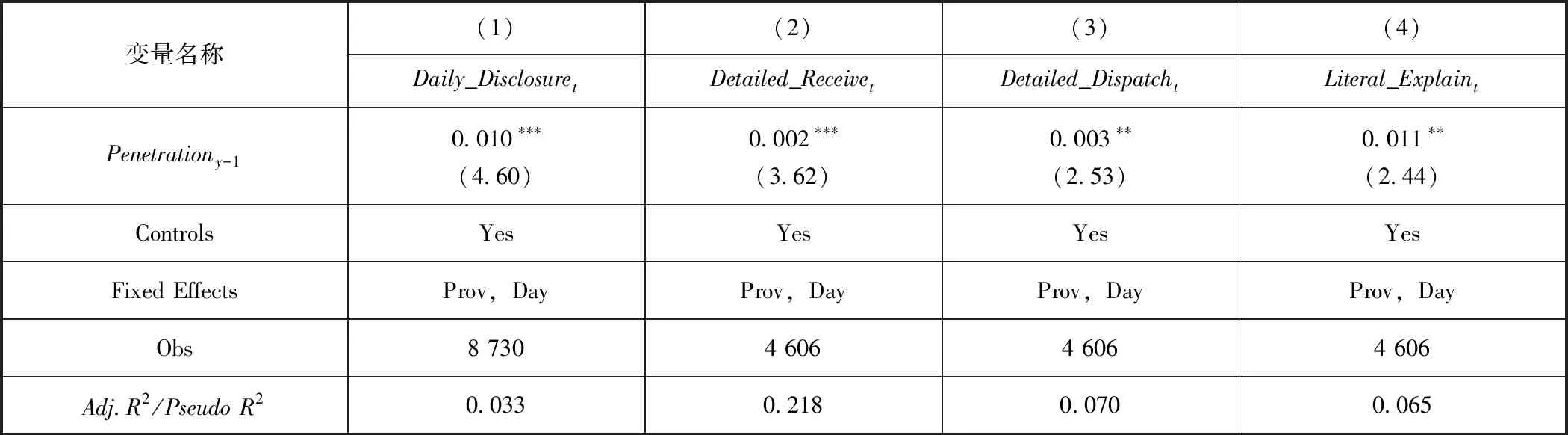

(三)排除曾出现低级披露错误的非营利性组织样本

本文研究助理在手工搜集各地抗疫慈善机构网站信息的过程中发现了大量低级错误的历史信息。例如,某省级慈善总会披露出大量1900年的捐赠信息,而该机构成立于20世纪90年代,但是披露了大量晚清时期的捐赠信息,且记账单位为人民币。疫区某地级市红十字会披露出大量金额为666元或者0.1元的捐赠信息,捐赠者为知名企业,不符合公民认知的常识。本文将有过此类错误的510个样本(涉及15个地级市)删除,以考察更为干净的效应,回归结果见表8。可看出,排除“懒政”干扰后,本文的主要结论依然稳健成立。

表8 排除曾出现低级披露错误的非营利性组织样本

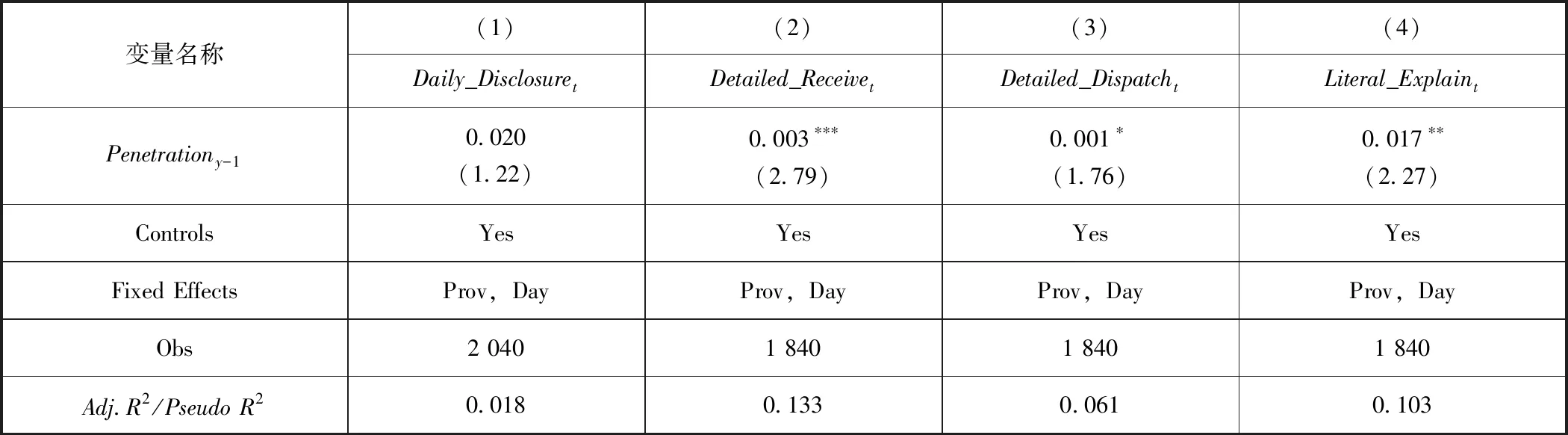

(四)省级红十字会和慈善总会的数据

为了确保数据具有高颗粒度,本文主回归采用了地级市层面的抗疫慈善机构特征信息。在稳健性检验中,本文采用省级红十字会和慈善总会的数据。相应地,本文所使用的解释变量也改用本省份确诊人数,回归模型和主回归保持一致。区别在于:(1)不再控制分管副市长的性别和年龄,改为分管副省长的性别和年龄(Female_DuputyMayort-1和Age_DuputyMayort-1);(2)不再控制市政府和武汉华南海鲜市场的距离,改为控制省政府和武汉华南海鲜市场的距离(Distance_Wuhan)。从表9的列(2)~列(4)回归结果可以看出,网络普及率对省级慈善机构的信息披露相关性的促进作用稳健存在。

表9 省级红十字会和慈善总会的数据

注:回归中按照省(自治区、直辖市)码进行了Cluster by province的处理,并利用Robust选项控制了异方差问题。

七、结论

本次疫情为研究非营利组织在互联网不断普及的背景下做出的信息披露反应提供了绝好的机会。本文基于新冠病毒疫情发展过程的时间序列数据,考察了区域互联网普及率对各地非营利性组织政府会计披露的影响。本文手工搜集和查阅了全国293个地级市中136个红十字会网站、116个慈善总会网站的信息披露数据,对两大慈善机构的防疫善款收支的披露情况进行分类整理,对疫情发展过程中的信息披露进行了客观摘录。本文的主要实证结果发现,在公共危机阶段,互联网普及率对于非营利组织信息披露质量具有显著的推动作用,可显著提高信息披露的及时性和相关性。本文所利用的时间区间虽然较短,但本文从以下四个方面设计稳健性检验以确保结论的可靠性。其一,采用两类替代变量来度量互联网普及率;其二,利用地理因素和人口增长为工具变量来缓解内生性问题;其三,排除了历史上存在低级披露错误的非营利组织样本;其四,从地市级非营利组织样本更改为省级样本。如上稳健性检验均证明本文的主要发现成立。

在进一步分析中,本文发现“两微一端”的健全程度具有显著的调节效应,健全的“两微一端”可以增强本文主回归的显著性。本文还发现互联网普及率在疫情上升阶段对非营利组织信息披露质量的促进作用更大,但是在疫情下降阶段的促进作用有限。根据本文研究结果,可获得如下政策启示:应加速互联网普及速度和“两微一端”线上政务的建设速度,从根源上改变非营利性组织信息披露的旧有模式,而不只是局限为特殊事件发生时的阶段性改善。虽然疫情期间多个因素的刺激都使得慈善机构的信息披露质量呈现了好转的趋势,但是对历史事件后续发展的研究,本文发现信息披露质量出现了阶段性的质量降低,说明需要制度的长效保障。