云南宜良纱帽山墓地人骨拔牙习俗初探

□李培聪

纱帽山为云南省昆明市宜良县汤池坝子北面的一座小山,因为形似古代官吏的乌纱帽而得名。20 世纪50 年代,附近村民在取土建房及修路时,发现有青铜器和人骨。1983 年,第二次全国文物普查时,将其确定为青铜时代墓地,并划定范围进行保护。因为墓地所在的纱帽山北坡有云南出省的重要通道汕昆高速公路由此经过,所以,1989 年为配合公路建设,云南省文物部门对其进行了发掘清理,清理墓葬57 座,其中有拔牙习俗的墓葬 14 座[1]。本文通过对原考古发掘报告的梳理和研究,对该墓地存在的拔牙习俗有一些粗浅的认识,在此提出,求教于方家。

一、墓地拔牙人骨墓葬发现简况

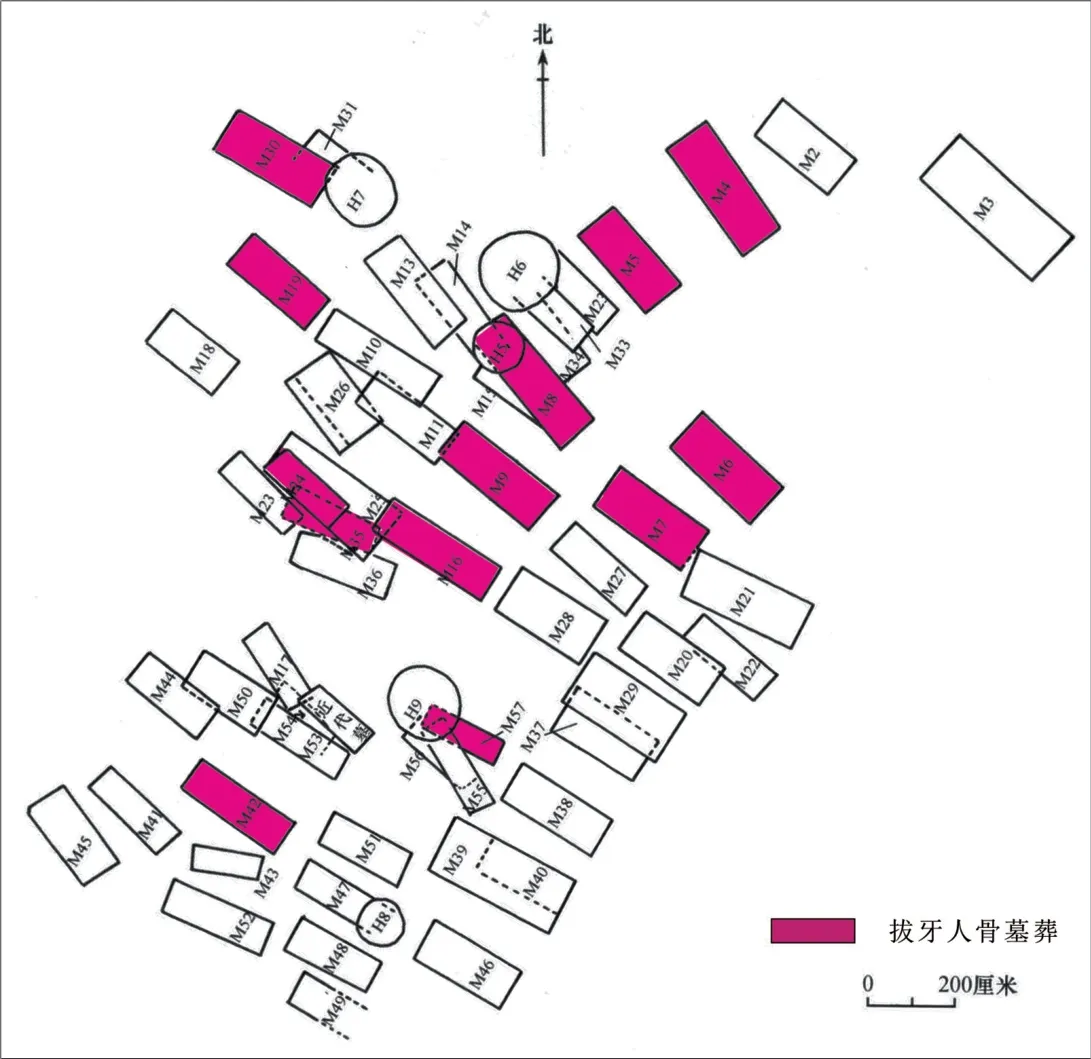

拔牙习俗在目前云南高原青铜时代的墓葬中为首次发现,是较为特殊的一种墓葬习俗。该习俗在该墓地14座墓中发现(图 1),约占所有墓葬(57 座墓)的24.6%,约占发现人骨墓 (49 座)的28.6%[1]。具体统计见表 1。

如表1 所统计,该墓地拔牙人骨数为24具,约占所有人骨数(304 个个体)的8%,约占经体质人类学测定的人骨数 (230 个个体)的10%左右。其中男性17 例,女性7 例。男性,成年人 1 人;20~25 岁,2 人;26~30 岁,2 人;31~35 岁,4 人;36~40 岁,2 人;41~45 岁,6 人。女性,成年人 1 人;20~25 岁,2 人;26~30 岁,1人;31~35 岁,1 人;36~40 岁,2 人。所有拔牙的人骨均为成年个体,绝大多数为青壮年,未见未成年人。拔除的牙齿均为门齿,且绝大多数为左右侧上门齿。由于该墓地以立体分层丛葬墓和单层合葬墓为主 (39 座,墓葬总数57 座,约占68%)。而目前发现的存在拔牙人骨的墓葬绝大多数为立体分层丛葬墓。梳理原报告发现,存在拔牙的男性人骨中有刀、剑创伤及受外力打击的证据存在,如M4-3:A人骨,头骨额部有箭伤,铜镞断骨中,右顶骨有两处打击痕。M6-1:D 人骨,有 1 枚铜镞插于右肱骨上,为生前所受之伤。M6-2:F 人骨,左顶骨有剑孔。该人骨为一具完整的仰身直肢葬,随葬有铜矛和铜镞等生前之物[2]。表明拔牙的男性非正常死亡的可能性比较大,虽然发现的以上事例较少,不足以代表整个墓地墓主的死亡原因。但根据拔牙人骨墓在墓葬每一期均存在,该墓地人骨绝大多数为二次拾骨,完整人骨较少,多为人骨残片的实际,笔者认为频繁地与外部的械斗或者战争是导致男性大量死亡的原因之一。

表1 云南宜良纱帽山墓地拔牙人骨统计简表

二、墓地人骨的体质人类学考察

从现有的考古学及民族学资料来看,拔牙很长一段时间在全世界范围内应该是一种较为普遍的人类行为。拔牙,在我国古文献中又称“凿齿”“折齿”“摘齿”“缺齿”“断齿”“打牙” 等,它是人们有意识地拔取或敲断某些健康前位齿的行为。牙齿是人体重要的消化器官和发声器官,拔牙需要承受相当大的痛苦,没有足够的理由,人们是不会施行这种伤害自己身体的行为的。从我国目前的考古材料来看,有明确年代证据的最早拔牙资料出自山东滕县北辛文化中期,大约距今6800年,随之在我国山东省汶上县东贾柏村遗址、兖州王因遗址、泰安大汶口遗址、曲阜西夏侯遗址、诸城呈子遗址、诸城枳沟前寨遗址、茌平尚庄遗址、邹县野店遗址、莒县陵阳河遗址、广饶五村遗址、胶县三里河一二期遗址,江苏省邳县大墩子遗址、邳州梁王城遗址、常州圩墩遗址,上海青浦县崧泽假山墩遗址,安徽省亳县富庄遗址、安徽省蒙城县尉迟寺遗址,河南省淅川下寨遗址,湖北省房县七里河遗址、湖北省枣阳市雕龙碑遗址,福建省闽侯昙石山贝丘遗址,台湾省圆山遗址、鹅銮鼻遗址、卑南墓群、澎湖列岛的锁港遗址,广东省增城县金兰寺村贝丘遗址、佛山市澜石河宕贝丘遗址、南海县大同圩灶岗贝丘遗址、南海县百西乡鱿鱼岗贝丘遗址,香港东湾仔沙堤遗址,四川省成都市十街坊遗址、四川省大邑高山古城等。在这些史前遗址中也发现了拔牙人骨[3]。

图1 云南宜良纱帽山墓地拔牙人骨墓葬分布示意图

通过梳理这些遗址的考古材料发现,随着纬度的下降,这些拔牙遗迹的年代越往南越晚。到了青铜时代,目前仅在广西宜州市鹞鹰岩崖洞葬发现有拔牙人骨。随后在广西的崖洞墓及我国南方部分地区的悬棺墓,也发现了拔牙人骨[4]。并且在这一时期我国的文献中,也出现了大量有关“凿齿”的记载。直至近现代,在贵州、广西的部分仡佬族和仫佬族中还存在死后“拔牙”的习俗。同时从全世界范围来看,在邻近的日本、朝鲜、越南、印度尼西亚、泰国等临海国家也发现了相关的考古学和民族志材料。该习俗甚至在非洲的尼罗河流域、东非、尼亚撒湖、赞比西河流域、几内亚和澳洲、环太平洋的海岛地区的土著居民中也广泛流行。通过梳理以上这些考古及民族学材料,我们发现纱帽山墓地拔牙的部位与世界绝大多数地方具有高度一致性,应该具有一定的文化传承性。

由于目前云南青铜时代墓葬的人骨保存较差,绝大多数墓葬的人骨未进行过体质人类学的测定,缺乏拔牙人骨考古学的材料支撑。该墓地为首次发现。拔牙人骨墓约占所有墓葬(57 座)的 24.6%,约占发现人骨墓(49 座)的28.6%。所占的比重不是很大。而人骨数也约占所有人骨数(304 个个体)的8%,约占经体质人类学测定的人骨数(230 个个体)的10%左右。拔牙人骨数的比重更小。与我国目前其他地区发现的有拔牙人骨的墓葬形成了鲜明的对比。拔牙人骨的主人在该墓地所代表的人群中所占的比例也应该不是很大。结合现有的在我国和世界上已知的考古学和民族学的有关拔牙习俗的资料,及该墓地墓葬分布示意图可以明显看出,该墓地发现的拔牙墓葬数量虽然不多,但是成排埋葬的规律十分明显,其间也无叠压打破。墓葬绝大多数为立体分层丛葬,主要集中在墓地的核心区域的北上部,腰坑、脚坑、两坑和生土二层台等特殊现象主要也在拔牙墓葬中发现。拔牙人骨的年龄均为成年个体,不见未成年人,且多为青壮年。这些拔牙人骨与其他人骨均在同一墓坑内共存,说明他们应该属于血缘关系紧密的同一血亲氏族。拔牙习俗应该是早期承认氏族成员具有成年或婚姻资格而盛行的一种族群习俗的遗留。

三、通过墓地成人颅骨的体质人类学考察辨识墓地主人的族属

该墓地39 具成人颅骨,其中男性24 具,女性15 具。我们还进行了颅骨的体质人类学的测定,从非测量连续性状特征统计、颅骨测量项目的平均值、颅骨测量性特征及出现率等3 个方面对这39 具颅骨进行了科学的人种学考察,颅骨人种学特征表现为低矮的鼻前棘,欠发达的齿窝,颅顶缝形态简单,鼻根凹陷浅、梨状孔下缘多为钝形,上面部扁平度中等,具有明显的蒙古人种特征,应该归属于蒙古人种。同时,将他们与现代蒙古人种中的北亚、东北亚、东亚和南亚类型进行了颅骨的体质特征比较,发现其与现代东亚类型蒙古人种较为接近,他们应该存在密切的亲缘关系。并将男性颅骨与近代蒙古人种中的华北组、抚顺组、华南组、爱斯基摩组、蒙古组和通古斯组进行颅骨体质特征比较,发现其颅骨的基本形态特征与代表现代亚洲蒙古人种的东亚类型的抚顺组和华北组居民最为一致。也与代表现代亚洲蒙古人种的东北亚类型的爱斯基摩组存在着较近的关系。最后,将其与时代相近或相关的并做过颅骨人类学考察的上马组、平洋组、新店子组、昙石山组、甑皮岩组、仰韶合并组、西安半坡中小墓②组、火烧沟组、柳湾合并组、西村周组、瓦窑沟组等11个古代居民组进行比较验证,发现其与时代较近的黄河下游地区的瓦窑沟组关系最为密切,与西北地区青铜时代的火烧沟组关系较近。却与同处南方的新石器时代昙石山和甑皮岩组关系较为疏远[2]。同时结合云南目前已经进行了人骨体质人类学测定的元谋磨盘山[5]、宾川白羊村[6]、永胜堆子[7]、泸水石岭岗[8]4 处遗址的材料,发现宜良纱帽山墓地人骨与上述4 个地区存在密切的亲缘关系,而4 个墓地墓葬的墓主族属,学界一直认为是氐羌族群,从而也说明了纱帽山墓地墓主的族属是氐羌族群的可能性。对该墓地人骨的测定,修正了我们传统以来一直认为的滇文化的族属为百越或百濮族群的假设。同时也验证以前部分学者提出的滇文化墓葬墓主的族属是复合型的,其中应该有西北南下氐羌族群的假设。

四、结论

从以往历次发掘的滇文化墓葬中发现的人骨,绝大部分因为保存得极差,故无法全面了解滇文化墓葬的葬式和葬俗。该墓地为目前滇文化墓地中除澄江金莲山墓地外,人骨保存较为完整,且做了较为全面的科学人骨鉴定的滇文化墓地。根据以往对滇文化晋宁石寨山、江川李家山、官渡羊甫头、呈贡天子庙、澄江金莲山等墓地墓葬葬式的研究可以得知,宜良纱帽山墓地与澄江金莲山墓地存在较为紧密的关联性。在宜良纱帽山发现的立体叠层墓葬随葬的器物中,农业生产工具较少,而多武器和装饰品。该墓地人骨绝大多数为二次拾骨,这也是其与石寨山、李家山、天子庙等典型滇文化墓地的最显著的区别,特别是存在拔除门牙的习俗。拔牙应该是纱帽山墓地族群识别的一个最重要的显性标志,也是人们进行二次拾骨时鉴别本族群成员的一个重要的方法。

通过对该墓地进行分析,我们可以更为清晰地发现滇文化的族属应该是复合型的,一个典型墓地所代表的葬俗,应该代表的是一个族属族群的文化,这也是为什么滇文化各个不同典型墓地之间虽然随葬品有较多相似性和同质性,但是在葬俗上存在明显区别的原因所在。通过分析滇文化青铜雕塑及纹饰上有关战争场面的写实性的描述,也似乎验证了这一点,同时结合云南地处祖国西南边陲,先秦秦汉时期地理封闭、交通闭塞,经济、文化落后,族群众多,所表现出的区域发展不平衡而造成的经济、文化、政治滞后的客观存在的实际,滇国应该是一个由松散的以楚雄万家坝、呈贡天子庙、官渡羊甫头、晋宁石寨山、江川李家山、曲靖八塔台等墓地为代表的族群所建立的方国所组成的,并以石寨山墓地所代表的方国为中心的松散的方国联盟国家[9]。