食品中甲醛的来源及检测意义

张昊

(泰安市食品药品检验检测研究院 山东泰安 271000)

1 前言

甲醛广泛存在于人们的日常生活中,是一种天然成分。近年来,随着装修行业的发展,其中涉及的甲醛污染问题也逐渐引起了人们的重视。相关食品安全规范也对甲醛浸泡和吊白块等加工工艺做出了规定,一时间甲醛成为公共卫生重点关注的对象之一,已被国家食品安全战略研究列为重点内容[1]。本文对甲醛的性质、来源及其检测意义进行了探索。

2 甲醛的性质和危害

甲醛毒性较高,广泛存在于人们的日常生活中,主要来源于几个方面:汽车尾气和工业废气等废气排放;室内装修涉及的生活用品和建筑材料等;再次,人们日常生活中燃烧的烟雾中[2]。甲醛已经被美国环境保护署和世界卫生组织下属的国际癌症研究中心确定为一类致癌物质[3],长期吸入大量的甲醛可以导致人类罹患鼻咽癌。

3 食品中甲醛的来源

根据相关研究,水果和蔬菜中的甲醛含量一般为 3~60 mg/kg,奶制品为 1~3.3 mg/kg,肉和鱼类为 6~20 mg/kg,贝壳类为 1~100 mg/kg[4]。目前,人体每日摄入食品中的甲醛含量较难判断,但初步计算表明,成年人每天的甲醛摄入量为1.5~14 mg,并且这些甲醛大部分都是以不易被人体利用和结合的形式存在的。

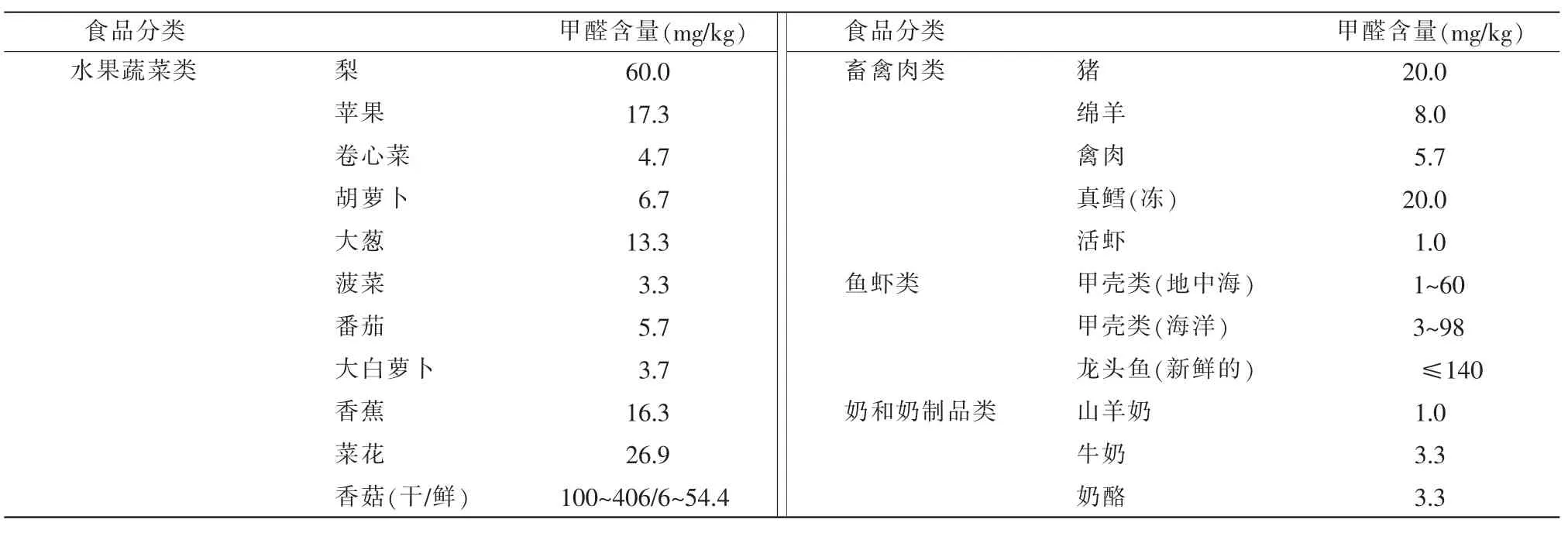

食品中的甲醛来源主要有3 个途径:人为添加、加工中引入或污染、动植物“内源”产生。据国内外相关食品调查报告显示,作为许多食物正常代谢所产生的物质之一,甲醛广泛存在于水果蔬菜和鱼类等物质中,但大部分食物所含的甲醛含量相对较低,不会对人体健康产生危害,可被人体系统消灭[5]。部分食品中的甲醛自然含量详见表1。

3.1 不法商贩的非法添加

在国外,甲醛常常作为一种抑菌剂被允许少量使用,作为饲料添加剂中在饲料中使用。甲醛可对饲料中产生的大肠杆菌和沙门菌起到明显的抑制作用,但是不会对肉制品和蛋类的食用安全造成威胁。在国内外早期的啤酒生产加工过程中,为了使啤酒尽快澄清,加速絮状物的沉浸速度,通常也采用甲醛作为食品加工的辅助材料。我国目前规定在食品加工中禁止采用甲醛作为添加剂,但是一些不法生产企业和商贩为了牟取暴利,仍在食品工业中应用甲醛或含有甲醛的添加剂,例如,人们日常食用的水产品和面粉中。在水产品中加入甲醛可以增加持续性和延长保质期,而面粉中采用类似物质可以起到增白的效果。对前几年的华东某农副产品批发市场的抽样检测过程中发现,腐竹样品检测出吊白块的概率为42.9%[6]。此外,在一些大蒜、生姜中也检测出了甲醛超标,主要是一些不法的商人为了自身的利益,利用甲醛对其进行喷涂和浸泡造成的。

表1 食品中的甲醛自然含量

3.2 食品原辅料、容器和环境的污染

甲醛和以甲醛作为技术制成的化工材料,可以用于制造与食品接触的容器类制品。而这些容器类制品与食品接触以后,很可能会残留一部分甲醛。一些饭店和餐厅采用甲醛水溶液作为消毒剂,在杀灭病菌的同时,也会使食品中残留一定量的甲醛。

3.3 动植物“内源”产生的甲醛

能自身产生甲醛的常见食品主要是菌类物质,一些水产品也可以产生内源甲醛。研究表明,一些菌类食品中的蛋白酶可以充当菌酸的催化剂,在产生甲醛的同时释放出香菇精[7]。水产品产生的氧化三甲胺在酶的作用下也可以分解成甲醛和氧化二甲胺。除此以外,通过高温也可以将氧化三甲胺分解成甲醛和二甲胺,所以水产品在加工和储存过程也会残留一定量的甲醛。

4 我国现行食品中甲醛测定方法

目前的甲醛测定标准广泛,适用在水产品、面粉、奶粉、香菇饮料、啤酒等产品上。但是,对于目前市场中所出现的非法使用甲醛保鲜果蔬和加工腐竹等制品,以及在饲养过程中产生甲醛的乳制品等均不在标准的使用内,这表明目前所出台的标准适用范围具有一定的局限性。与此同时,食品中的甲醛测试标准和适用范围也应该进行具体的细分,根据不同的类别归纳制定不同的标准。我国现行食品标准中,甲醛主要检测手段为蒸馏法和萃取法。其中,蒸馏法是目前大部分食品安全检测中的主要手段。其优点是简单易行、成本低,不需要复杂的仪器设备;缺点是操作比较烦琐,并且需要的蒸馏装置比较复杂。对于易于提取甲醛的食品,可以采用超声震荡提取法来进行检测,但是目前国内外相关的研究还有待进一步提高。

5 结论

作为食品中的天然固有成分,相关研究已经指出:目前并无直接证据说明食品在自然状态下所产生的甲醛对人体有致癌作用[8]。目前可以通过色谱法、分光光度法等方式对甲醛进行测定,就目前形势来看,液相色谱法在未来可能会得到较为广泛的应用,此方法可去除无关因素的干扰,提高检测的精度,缩短检测周期。我国相关部门应制定基于现代仪器分析、实用性强、定量检测准确的检测制度和体系,并制定相关的食品安全国家标准。此外,还应该重视食品中的内源性甲醛。只有相关部门明确规定甲醛的安全阈值,并严格落实制度,才能从根本上保障人民群众的食品安全。