社交媒体在疫情危机风险传播中的核心作用与传播机制

张克旭

2019年12月起,中国湖北省武汉市爆发了新型冠状病毒疫情,疫情迅速扩散到全国,并在全球蔓延。这是社交媒体时代,中国遭遇的第一次大规模疫情。由于流行病爆发的不确定性,疫情信息的有效传播就至关重要。在疫情信息的传播中,社交媒体起到的传播作用、内在机制以及带来的启示,是值得研究的重要课题。

一、社交媒体时代的危机风险传播

(一)理论综述:风险沟通与危机传播的整合

风险沟通与危机传播是两个联系紧密的研究领域,自20世纪80年代诞生以来,二者在理论发展和研究实践上存在交叉,又有所区别。

1982年美国强生公司的“泰诺”胶囊投毒事件,引发了危机传播研究的第一次高潮,揭开了美国危机传播研究的序幕[1]。早期危机传播理论代表性的有Fink提出的阶段分析理论,提出包括潜伏期、爆发期、扩散期和消散期的“四阶段”模式[2]。到20世纪90年代,危机传播研究迅速发展起来,代表理论包括Benoit的“形象修复理论”(IRT),提出修复公众形象的五种策略方法[3];Birkland提出“焦点事件理论”,认为危机事件作为焦点事件,在设置公众议题方面扮演主要角色[4]。2000年后,在对危机传播既有理论进行整合的基础上,Coombs提出了“情境危机传播理论”(SCCT),从“利益相关者”和“危机历史”的角度对危机沟通策略进行了深度分析[5];McHale提出“霸权”(hegemony)模式,认为危机传播过程是不同组织争夺领导权的过程[6]。Frandsen和Johansen在整合“形象修复理论”和“危机情景分析理论”的基础上,提出了“修辞话语场理论”(RAT),其基本观点是:危机一旦爆发,话语竞技场就开启,多种声音在竞技场中竞争[7]。2010年后,随着社交媒体在危机传播中的重要作用,相关的研究也更加丰富,比较有影响的是“社交媒体中介危机沟通理论”(SMCC),把社交媒体作为沟通中介,对组织机构的危机应对策略进行分析[8]。

风险沟通的研究同样受到突发事件的影响。1984年,美国联合碳化物公司在印度博帕尔发生毒气泄漏事件,促使美国政府于1986年通过了《超级基金修订和补充法案》(SARA),扩展了环境法中“知情权”的内容;同年,美国首届“风险沟通全国研讨会”在华盛顿举行,标志着风险沟通领域开始走向成熟。当时学者对研究论文的分析表明,以1986年为界,“风险沟通”开始成为研究中的焦点[9]。1989年,美国国家研究会提出了关于风险沟通的经典定义:是“个体、团体和机构就信息和意见进行交换的相互作用过程”[10];此后,双向风险沟通模式逐渐居于主导地位,而“社会-文化”取向的“风险认知理论”占据优势,该理论关注风险如何被人们所感知。Sandman提出著名的“风险=危害+愤怒”,并据此把风险沟通分为四大类型:预防沟通、愤怒管理、危机沟通、利益相关者沟通[11]。经典的风险沟通理论还包括:“心理噪音模型”,聚焦于心理压力对人们信息获取以及信息选择过程的影响[12];“负面主导模型”认为,当人们不安时,通常更重视消极的而不是积极的信息[13];“信任决定模型”,该模型特别强调信任在风险沟通过程中的重要性[14]。

目前学界对风险沟通与危机传播之间的关系存在分歧,但都认识到二者的共同点、互补性和交叉性。Reynolds和Seeger在总结和整合前人研究的基础上,把风险沟通和危机传播整合起来,并称为“危机风险传播”(CERC),提出了5阶段模型[15],包括前危机、初始、保持、解决、评估,提供了每个阶段危机风险传播的基本策略。美国疾病预防与控制中心(CDC)为此开发了CERC教程,作为其公共卫生与健康传播的组成部分。

在国内,突发公共卫生事件促进了风险沟通和危机传播的研究。2003年的SARS疫情是我国相关理论研究的重要节点,同年国务院颁布了《突发公共卫生事件应急条例》[16],促进了国外理论的引入和本土化思考[17-18]。在概念上,“risk communication”多被译为“风险沟通”,而“crisis communication”多被译为“危机传播”,显示两者在含义上的差别。2009年的甲型H1N1流感、2014年的H7N9疫情、2018年开始的疫苗事件,更促进了风险沟通和危机传播的理论应用和传播实践,两个概念的应用也出现合流的趋势:如2009年卫生部的新闻宣传工作通知中,强调“加强风险沟通和危机传播”[19];学界对风险沟通和危机传播关系进行辨析[20],提出政府对风险沟通与危机传播的意识与策略[21],分析两个概念的异同及整合模式[22]等。国内相关的实证研究多从媒体报道、突发事件、舆情监测的角度切入,再运用危机风险传播的理论进行分析:如突发公共卫生事件的媒体报道框架和报道策略[23-24];对于突发公共卫生事件的舆情特征和规律研究[25-26];研究利益相关者在社交媒体中的关注点及演化模式[27]等。

从总体上看,由于我国在突发公共卫生事件危机风险传播方面的研究起步较晚,目前缺乏本土化的理论框架,需要通过大量的实证数据来推动理论模型的发展,实现理论架构与实践应用的有机促进。

(二)传播实践:社交媒体成为危机风险传播的主渠道

自2010年开始,以Facebook、Twitter为代表的社交媒体蓬勃发展,公众在紧急情况下会求助于社交媒体。美国红十字会的一项调查显示,74%的受访者认为,求助会在他们的Twitter或Facebook帖子发布后不久到来;69%的受访者表示,应急响应者应该监控社交媒体网站,以便快速发送帮助[28]。

在国内,媒体的传播生态和民众获取信息的渠道发生很大变化。从媒体传播生态来看,全民化、移动化、社交化已经成为社交媒体传播的主要特征。截至2019年末,移动电话用户总数达16亿,手机上网用户规模为13.1亿户,对移动电话用户的渗透率为81.5%[29]。社交媒体在中国日益普及,2019年社交媒体用户规模达7.77亿人[30],每人每天平均花在社交媒体上的时间为139分钟[31]。

这带来突发公共卫生事件中传播渠道的演变。在2020新冠肺炎疫情的信息传播中,以“双微一端”为代表的社交媒体成为主渠道。

1.社交媒体是公众获取疫情信息的首要来源

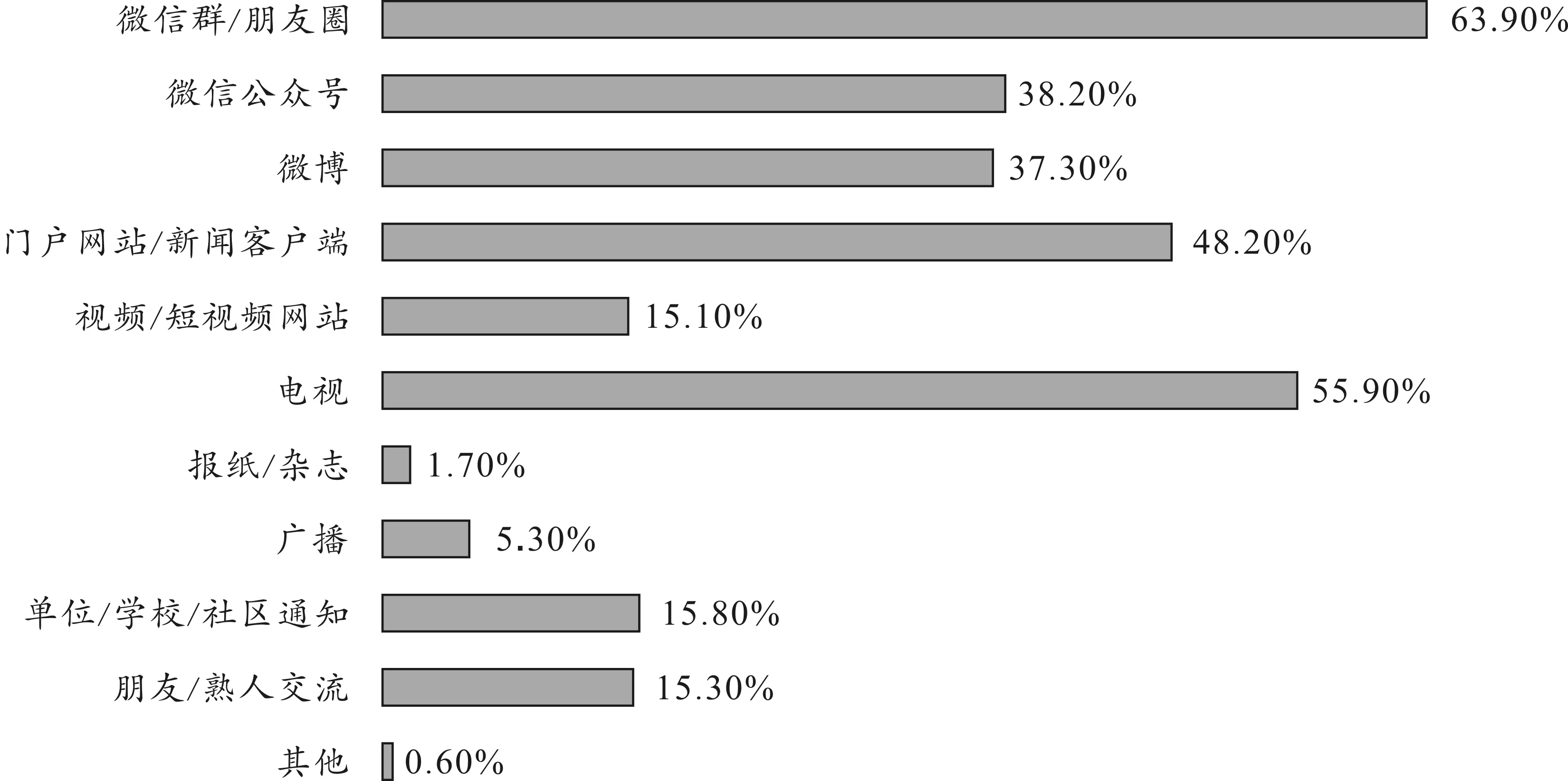

从受众媒介使用方式上,以“双微一端”为代表的社交媒体成为获得疫情信息的首要信息来源。根据“零点有数”发布的调查数据[32](见图1),微信群/朋友圈是公众了解疫情信息的“第一渠道”,占比为63.9%;门户网站/新闻客户端占比为48.2%,微信公众号(38.2%)和微博(37.2%)获取信息的公众接近四成;视频/短视频占比为15.1%。在传统媒体中,电视的占比最高,为55.9%。此外,单位/学校/社区通知(15.8%)和朋友/熟人交流(15.3%)也占据一定比重。

图1 公众获取疫情信息的主要渠道

2.社交媒体是疫情信息的主要扩散渠道

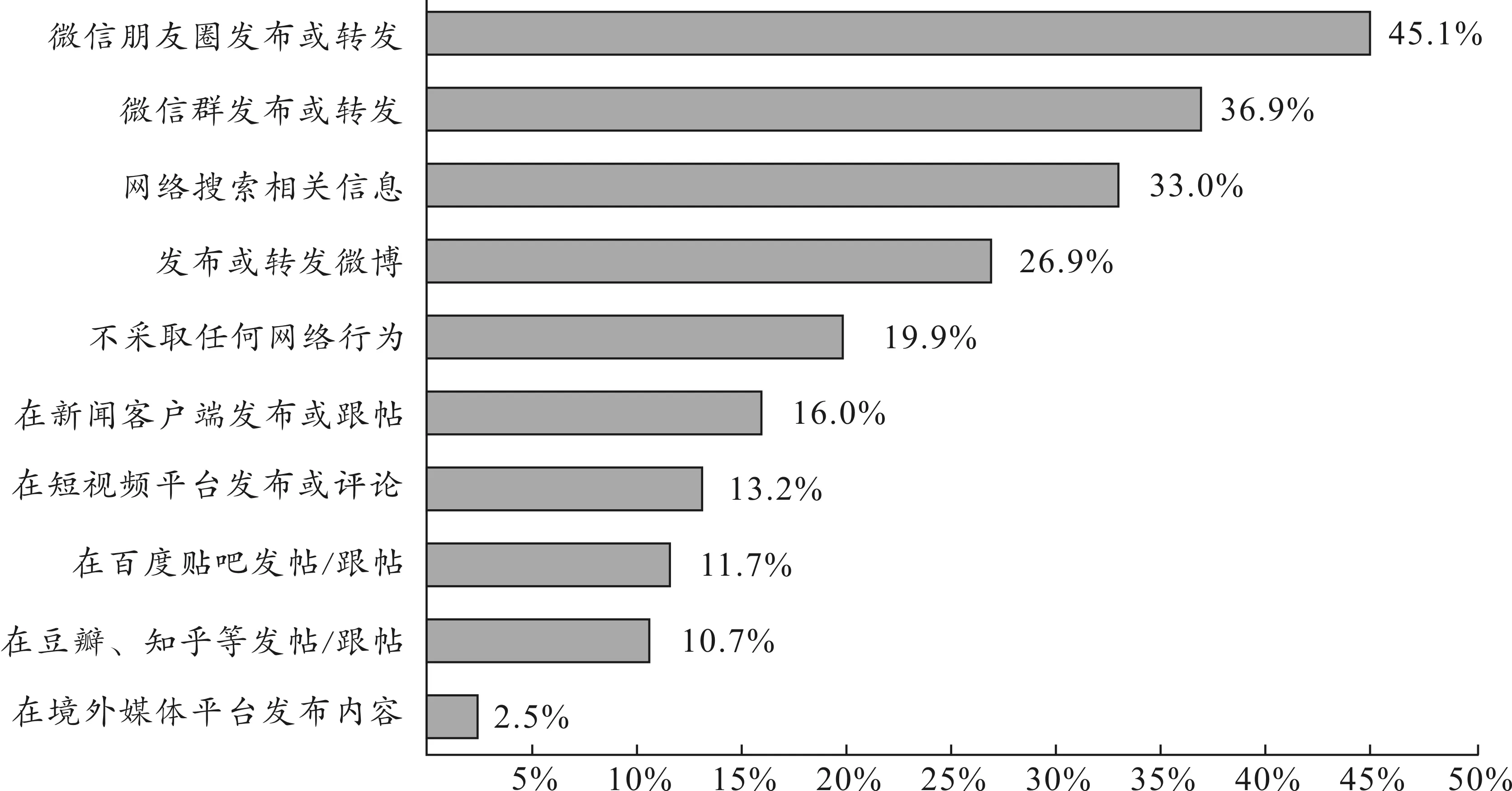

在疫情信息传播中,受众获取疫情信息后的传播扩散行为非常关键。根据北京师范大学新媒体传播研究中心的网络调查[33],网友对疫情信息的十大传播行为中,微信朋友圈(45.1%)和微信群(36.9%)的熟人传播最多;其次是网络搜索相关信息(33.0%),微博发言或转发占26.9%;也有19.0%的网民不做任何发言或转发。再次,在新闻APP中发布或跟帖占16.0%,在短视频平台发布/评论占13.2%。最后,在百度贴吧(11.7%)、豆瓣、知乎(10.7%)等发帖跟帖比例差不多,还有2.5%会在境外媒体平台发布内容。

图2 公众对疫情信息的网络传播行为

相较于以报刊、电视和广播为代表的传统主流媒体,以“两微一端”为代表的社交媒体已经成为疫情信息传播的主战场,尤其是微信群/朋友圈具有群组众多、传播速度快、波及范围广的特点,成为疫情信息传播和接收的“第一渠道”。

二、疫情危机风险传播的关键节点与传播机制

(一)疫情危机风险传播的发展阶段

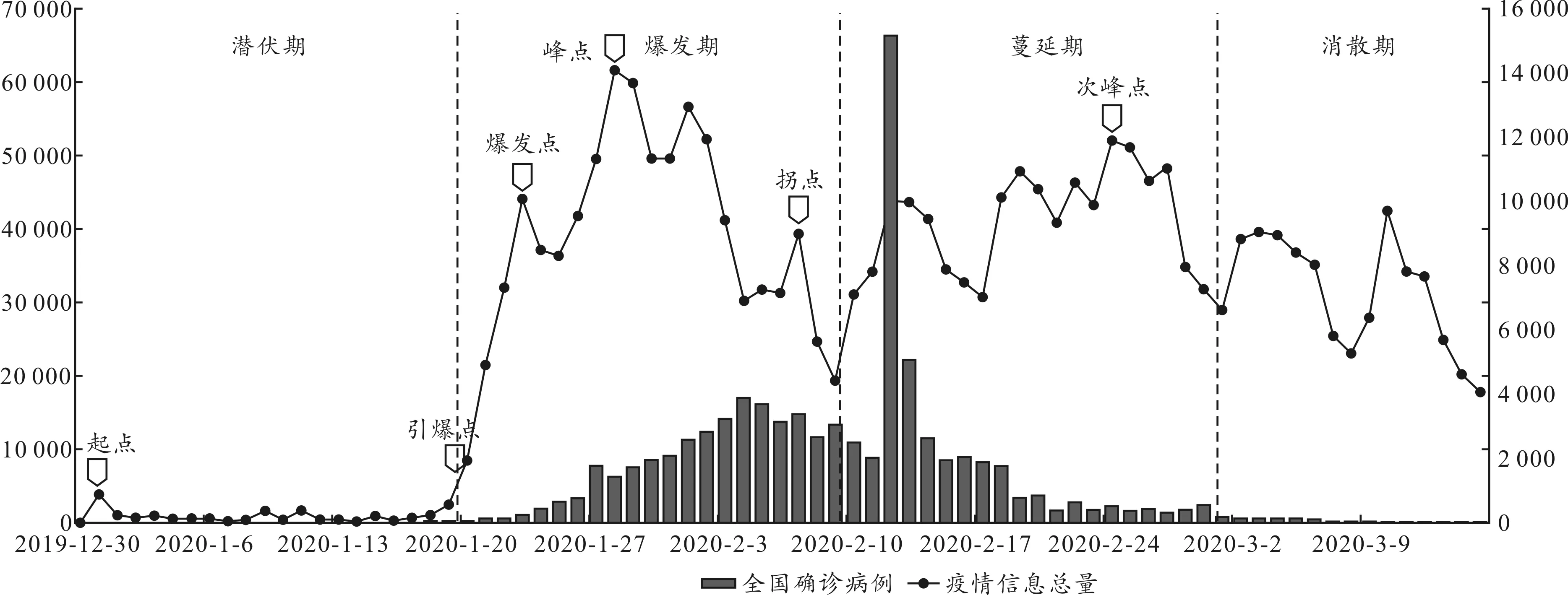

突发危机事件的生命周期理论中,Fink提出经典的四阶段划分方法,即潜伏期、爆发期、蔓延期和消散期[2]。在此理论基础上,本文分析了“知微数据”提供的从2019年12月30日至2020年3月15日疫情相关的新闻、微博和微信文章共1 851 142条[34],与全国确诊病例进行对照[35],通过识别疫情信息数量变化的节点,同时对照关键事件,将此次疫情信息传播的生命周期划分为四个阶段(见图3)。

图3 新冠肺炎疫情危机风险传播的生命周期

1.潜伏期(2019-12-30—2020-01-19)

2019年12月30日下午,微信群中开始流传武汉卫健委关于发现“不明原因肺炎”的内部通知;晚上出现“SARS冠状病毒”的微信群截图。12月31日下午,武汉市卫健委发布第一份《情况通报》,成为疫情信息传播的起点。

值得注意的是,此次疫情危机风险传播的潜伏期比较长,一方面与不明原因病毒的认知过程有关,另一方面是对疫情信息传播的人为干预,即2020年1月1日,武汉市公安局公布对8名“造谣者”的处理。

2.爆发期(2020-01-20—2020-02-09)

此次疫情危机的引爆点来自卫生医学领域的专家和中央领导人的重视。2020年1月20日晚,国家卫建委高级级别专家组组长钟南山在接受央视采访时证实了“人传人”,迅速引爆舆论;到1月23日武汉市宣布“封城”,公众的紧张情绪爆发。到1月28日,最高法发表文章为武汉8名“造谣者”进行了正名,舆论“平反”达到最高峰。2月7日,“吹哨人”李文亮的去世成为一个情绪宣泄口,掀起又一轮舆论高峰,这也是疫情信息发展曲线的重要拐点。

3.蔓延期(2020-02-10—2020-02-29)

因为新冠疫情的严重,危机风险传播的蔓延期间长且热点频出。2020年2月13日,湖北省主要领导进行调整,武汉单日确诊病例过万,引起公众关注。2月26日,一名武汉确诊女子刑满释放回到北京,引起网络热议,掀起一个次峰点。

4.消散期(2020-03-01—)

2020年3月1日之后,多省市连续多天新增零病例,陆续将疫情防控应急响应等级从原来的一级调整为二级。与此同时,国外包括意大利、伊朗、韩国、日本等进入疫情紧急状态。3月10日,以中央领导人到武汉考察和方舱医院休舱为标志,国内各地生产和生活秩序逐步恢复,主要关注防范境外对中国的疫情输入风险。

(二)社交媒体在关键节点的核心作用与传播机制

1.起点:疫情的“感知器”,形成原始信息“倒灌”主流媒体

全民化、移动化、社交化的社交媒体平台具有庞大而细微的“感知触角”,在第一时间捕捉到此次疫情的最早信息,其中微信群/朋友圈是原始信息源。

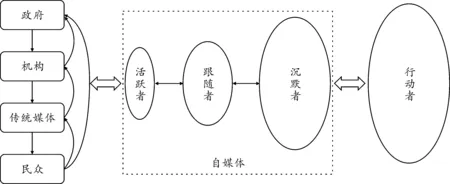

2019年12月30日晚上,“SARS冠状病毒”的提醒信息在微信群传播,其中三个主要群组是“武汉大学临床04”“协和红会神内”“肿瘤中心”微信群。一些熟悉临床病例的医生通过微信群进行群组传播,虽然初期消息稍有不准确,但令这个事情进入了公众的视野。当晚,微信群、豆瓣和微博开始讨论。2019年12月31日上午10点,“武汉出现不明原因肺炎”冲上微博热搜,高居榜单一二名。之后,《第一财经》《新京报》、央视新闻、《人民日报》等主流媒体进行关注和跟踪报道。下午,武汉市卫健委发布关于肺炎疫情的情况通报。这样,以微信群进行了人际群组传播开始,经过社区讨论和微博话题传播,引发主流媒体大众传播,最终形成官方通报,社交媒体起到了疫情感知和监测预警的作用(见图4)。

图4 社交媒体疫情“感知-预警”传播路径

2.引爆点:风险信息的“放大站”,形成“轰动效应”影响大众

1月20日晚,钟南山院士在接受央视采访时确认“人传人”,这种风险信息是通过电视等主流媒体发出的,但社交媒体起到了重要的“信号放大”作用,并且因前面信息披露不透明等原因,潜伏酝酿期长,引爆点强,产生了“轰动效应”。

影响引爆点产生轰动效应的因素包括:①关键人物——钟南山,作为受人尊敬的“意见领袖”发表有指导性言论,引领公众和媒体看清事实真相,引导舆论走向;②重要内容——新冠病毒能人传人,内容本身具有重要性,有激起大众的情绪刺激,特别是恐惧;③社会环境——在类SARS传染病暴发的背景下,钟南山的讲话“放大”或提高了对新冠病毒特定危害的风险认知。之前的研究表明,人们在接触引发负面情绪的信息时,更倾向于进行人际交流。在社交媒体环境下,民众通过评论、点赞、分享等行为来进行人际交流和群组传播,引发轰动效应(见图5)。

图5 社交媒体风险放大的轰动效应机制

3.爆发点与峰点:与主流媒体互动共振,形成“信息瀑布”,引发高潮

1月23日,武汉宣布“封城”,使公众形成强烈的“风险感知”和恐慌情绪;1月26日湖北疫情防控新闻发布会被网友称为“教科书级的失误”[36],引起社交媒体指责;1月28日,最高人民法院微信公众号发布关于“谣言”的文章[37],引发社交媒体对8位“造谣者”成为“吹哨人”的“正名平反”[38],使疫情信息传播走向高潮。

社交媒体环境中存在不同观点的群组和网络社区,社交媒体全民化的高使用率,在一定程度促进了信息共享和观点互动,有利于“信息瀑布”的形成。信息瀑布(informational cascades)最初在经济学领域被提出,是指个人不依赖自己的私人信息,而是观察并跟随前人的行为进行行动[39]。信息瀑布被应用到传播学领域,被定义为种子用户在独立于其他个体进行信息分享时,其他用户受种子用户影响而分享相同信息[40]。在武汉封城后的官方应对和对“造谣者”的反思中,公众通过社交媒体平台结成群组和交流信息,启动了“信息瀑布”的形成过程。

图6 基于社交媒体的“信息瀑布”激活机制

“信息瀑布”通过两种运作机制产生有现实冲击力的“瀑流”:一是与原有媒体传播体系互动,实现自下而上的信息流通和传播扩散。传统新闻的传播扩散是层级化的“自上而下”,从政府机构开始,流经精英网络到达媒体机构,形成新闻文本,最终抵达社会大众;随着社交媒体的发展和成熟,原有的传播权力被重新分配,底层获得更重要的推动力量,公众、媒体和政府之间会产生横向和开放的信息流。二是社交媒体的群组成员根据活跃程度可区分为活跃者、跟随者和沉默者,之间关系的网络化激活使动员人数急剧增多,使个人参与运动的成本降低,容易让沉默者跨越“参与门槛”,通过话语或行动表达诉求。武汉宣布封城后几十万人紧急“出逃”,“双黄连”风波引发民众排队抢购,都是“信息瀑布”网上激活、线下行动的例子。

4.拐点:社交媒体成为情绪宣泄口,带来社会情绪“转向”和多种声音

2月7日凌晨,微博上多家官媒发布了李文亮去世的消息,引发大量网民讨论。截至2月7日凌晨6时,话题#李文亮医生去世#有6.7亿阅读,73.7万讨论;截止2020年2月24日,该话题已有阅读19.9亿讨论138.4万[41]。

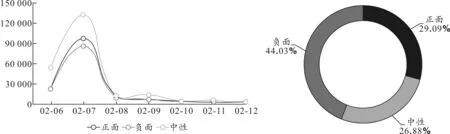

在各类社交平台,人们哀悼李文亮去世的同时,也表达了对其不公遭遇的愤慨。根据清博大数据的统计[42],自2020年2月6日至2020年2月12日,共有相关信息510,596条,其中微博信息最多,总计403,970条,占比79.12%。从社交媒体表现出的社会情绪来看,负面信息最多,占比44.03%,正面信息占比29.09%,情绪化倾向非常严重。

图7 “李文亮医生去世”社交媒体文本情感分析

究其原因,是因为在微信、微博等社交媒体平台上,群组化、交互性的传播模式以及信息海啸冲击下的把关难度,为情绪化宣泄提供了便利。微信群、朋友圈的“圈群化”为情绪化传递提供了群组基础,形成同质化的“回音室”,“闭环式”的群内传播和“强关系”的人际传播结合,带来极端情绪的放大和增强。微博平台上基于“弱关系”的粉丝群和基于内容联系的话题社区,使网络社群的聚集门槛大大降低,很容易发生规模庞大的网络化“群体事件”,带来严重的群体情绪化倾向。

三、社交媒体对突发公共卫生危机传播的影响与启示

(一)重视社交媒体的“吹哨”模式,监测预警突发公共卫生危机

此次新冠疫情的信息传播充分显示了突发公共卫生危机传播的特性:在内容和强度上不同于其他形式的危机传播或突发事件,而是结合了突发事件、自然灾难、紧急救援、高传染性威胁、不确定的医学科研发现等多重要素,塑造了一个与以往不同的未知风险和不稳定的传播环境。在这种传播环境下,以前阶层化的“全知全能型”的传统传播体系很难发挥作用,尤其在前期的预警窗口期,“我们需要反思的是,在本次疫情中,中国实际上错过了早期预警的窗口”[43]。

社交媒体的“吹哨”模式是公共卫生流行病监测和预警的重要来源。在国际公共卫生领域,传统上国家治理的主流方式是“精算模式”(actuarial device):基于事件发生的准确信息进行精准化管理。最近几年,在接连遭遇埃博拉、西尼罗河病毒、禽流感等全球性公共卫生危机的情况下,强调警惕性和不可预测的“哨兵模式”(sentinel device)被奉为准则:更多地停留在提醒重大事件的发生,并不负责提供专业性的操作指南。[44]

在此趋势下,我们需要重视社交媒体具有的“哨兵”功能:需要在无法预测的疾病暴发初期迅速吹响“哨声”,以宽容化的方式对待突发公共危机预警,李文亮等8位“吹哨者”已经提供了很好的案例。

(二)社交媒体传播主体“业余化”,需构建新型网络把关机制

社交媒体赋予普通民众信息传播和组织动员的能力,打破之前建立的传统层级结构,形成“大规模业余化”(Mass amateurization)[45],这一方面带来传播结构的解构:借助社交媒体,“草根化”的社会成员可以绕过传统的“把关机制”,获得独立的信息发布和传播渠道;另一方面,因为社交媒体传播主体的业余,对信息的真实性把关不严,也容易带来大量谣言的传播。

传统的新闻把关是通过专业的新闻采编及其相关管理机构进行,现在的网络把关则包括三个层面的机制:一是通过大众过滤、协作“众包”的群组化把关,主要是基于关系的群体认同,发挥“群体效应”。从正面意义上,通过协作生成的“公民新闻”,成为专业媒体新闻的重要补充,使边缘化的声音可被听见,并提供不同于主流媒体的另类叙事。但在小型群组内,容易形成观点极化或情绪激化;传播主体的“业余化”和直接的目标诉求,也容易带来虚假新闻的泛滥;因为缺乏媒介素养,传播动员也有可能变为恶意煽动。二是基于社交媒体平台进行内容分享和粉丝关系建立,平台数据和算法推荐形成“数字泵阀”,结合话题标签、转发/评论等技术工具形成“平台效应”。社交媒体平台实际掌握着数据内容和体系规则,在网络把关中起着越来越重要的作用。三是组织机构的媒体化传播和把关,通过权威、专业和深度的内容形成“媒体效应”,设置议题框架。

这三种把关机制的互动、博弈和融合,是未来构建新型网络把关机制的重要内容。

总之,2020新冠疫情危机风险传播中社交媒体成为信息传播的主渠道,在危机风险传播的各个发展阶段成为信息传播的关键节点,在“吹哨”预警、风险放大、形成信息瀑布、引爆舆论等方面起到核心作用。在传播学理方面,传统新闻把关、新闻生产和新闻传播的理论基础在发生变化,机构媒体在新闻把关和议程设置的作用受到冲击。这些降低了信息传播的门槛,但带来了虚假新闻、恶意煽动的信息噪音和谣言的扩散。这些问题本文没有讨论,有待于以后进一步研究和分析。