酸性黄显现潜血手印中固定技术比较研究

常 冉

(1.证据科学教育部重点实验室(中国政法大学), 北京 100088;2.北京市公安局刑侦总队刑事技术支队, 北京 100054)

0 引言

血是命案现场常见的成痕介质,血指纹、血足迹等血痕不仅能为侦查提供方向和线索,在证明犯罪、锁定嫌疑人方面有不可比拟的证据价值。通常情况下,由于血对可见光强烈的吸收作用,现场即便血量不大,血痕也很容易被发现。然而,当血量极少以致形成潜血痕迹,亦或是成痕客体背景复杂、干扰强烈的情况下,勘查人员就需要借助血痕显现技术来增强其与背景的反差。

当前,血痕显现的方法很多。根据反应对象的不同,血痕显现技术大致可分为两类:一是与血卟啉反应的显现技术;二是与蛋白质及其降解产物反应的显现技术,即蛋白染色技术[1]。

与血卟啉反应的显现技术主要以3,3′,5,5′-四甲基联苯胺(TMB)为代表,其灵敏度高、操作简便、显现效果出色的优点使其迅速成为命案现场勘查中血痕显现的首选。然而,尽管至今尚无研究表明TMB是否具有致癌性,但鉴于其联苯胺的结构,加之许多技术人员在使用过程中确有不适反应,许多欧美国家已不再使用此方法,转向更加安全健康的蛋白染色法。

然而,在国内蛋白染色法多用于实验室显现,而非现场勘查中,其主要原因在于蛋白染色法的操作复杂,耗时长。蛋白染色技术分3个步骤:固定、染色和漂洗,3个步骤缺一不可。实际工作中许多操作者对血痕的固定时间不够,甚至跳过血痕固定环节直接染色,致使效果不佳,久而久之,蛋白染色渐渐退出了现场勘查的舞台。

可以说,血痕固定的好坏决定着蛋白染色的成败,而能否缩短血痕固定时间是蛋白染色技术能否被应用于现场勘查的关键。如果想要使安全健康的蛋白染色法在现场勘查环节取代四甲基联苯胺,就必须解决血痕固定时间长,固定效果不佳的问题。

酸性黄作为荧光黄(lucifer yellow VS)等系列蛋白质染色剂的替代试剂,用作指纹显现试剂,最早是英国内政部在2005年出版的《指纹显现手册》一书中提出。为了进一步明确酸性黄和血手印中蛋白质反应效果。2005年,Vaughn G.Sears等人又专门针对酸性黄和蛋白质的反应同氨基黑10B、隐色龙胆紫、鲁米诺等做了比较研究。结果表明:酸性黄的效果要好于氨基黑10B、隐色龙胆紫等[2],国内水晶晶等学者通过专门研究也证实了酸性黄在众多蛋白染色法中的优势。因此,本文在比较血痕固定技术时选用酸性黄作为蛋白染色的方法。

1 材料与方法

1.1 血痕固定技术的原理及常用操作方法

“固定”是指将血液中的蛋白质固定在客体表面,以防细节特征在染色和漂洗阶段出现扩散或被洗掉。蛋白质的固定涉及交联、脱水、沉降等一系列的反应机理,蛋白固定剂普遍应用的机理是通过改变亲油亲水区的平衡来破坏蛋白的二级和三级结构,引发蛋白的溶解度下降,从而达到防止其扩散的目的[3]。国外有文献报道使用5-磺基水杨酸固定血痕效果较好[4],除此之外,病理学领域常常使用乙醇浸泡或加热法固定蛋白[5]。亦有文献提及在蛋白染色显现血指纹前用502胶或刷粉进行前处理,有利于固定血痕[4]。考虑到现场勘查中对痕迹显现讲求便捷高效,本文对502胶与刷粉两种前处理方法不做探讨,而重点研究5-磺基水杨酸、乙醇和加热法固定血痕的效果。

1.2 3种血痕固定技术的原理比较及操作方法

尽管血痕固定的基本原理是使血液中的蛋白质沉淀,但本实验选用的3种固定技术在固定原理上也有显著的区别:

5-磺基水杨酸中的磺酸基在血液中发生水解,使得血液PH值呈现酸性,进而促使血液中的碱性蛋白质发生变性沉淀[6];

乙醇借助其亲水的特性,能夺取血液中含有的水分,使得血液中的蛋白质发生脱水反应而形成蛋白质沉淀;

蛋白质结构复杂,容易受到强酸、强碱、高温、高压等外界条件的影响而发生变性。在加热条件下,蛋白质的空间结构被破坏,产生凝固现象而沉淀[4]。

1.3 实验设计

为比较文献中记载的3种血痕固定技术在固定时间、固定效果上的区别,特设计如下实验:

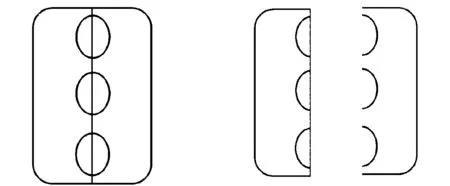

志愿者1次在白色瓷砖上由上至下连续捺印5枚血渍指纹后,用瓷砖切割刀沿连续捺印的指纹中心线将瓷砖切开,制成2组样本备用(如图1)。志愿者共捺印24次,制得样本48组,半面指纹240枚。

图1 样本制作示意图

将样本竖立放置,分别用2%的5-磺基水杨酸溶液喷显、70%的乙醇溶液喷显、喷显0.9%的生理盐水后放入70℃恒温箱中加热3种方法进行固定,固定时间设置1 min, 5 min, 10 min, 30 min 4个节点,固定后统一使用酸性黄进行染色、漂洗后观察显现效果。实验中酸性黄的配方选用英国内政部的官方配方[3],即:

染色液:1 g酸性黄7溶于700 mL蒸馏水中,加入250 mL乙醇和50 mL冰醋酸;

漂洗液:700 mL蒸馏水中,加入250 mL乙醇和50 mL冰醋酸。

酸性黄(acid yellow 7),又称C.I.酸性黄3、亮磺胺五羟黄酮。分子式为C19H13N2NaO5S,分子量为404.37,熔点≥100 ℃,相对密度为5~800 kg/m3,无毒,易溶于水,黄色粉末,化学结构式如图2所示。

图2 酸性黄结构式

在具体操作上,对于5-磺基水杨酸固定法,配置2%的5-磺基水杨酸水溶液对血痕进行喷显;对于乙醇固定法,配置70%的乙醇溶液对血痕进行喷显;对于加热法,则首先对血痕喷洒0.9%的生理盐水,然后放入70℃恒温箱中加热[4]。

2 结果

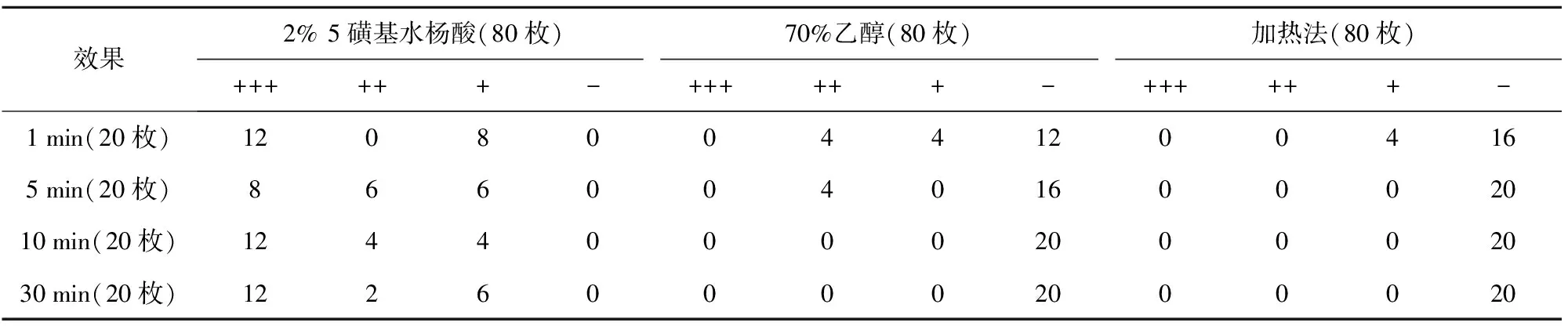

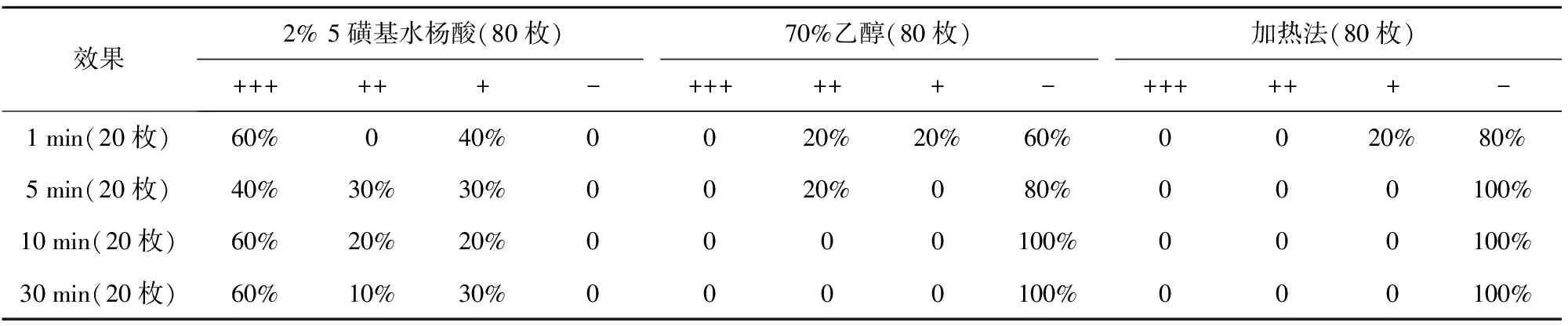

经对240枚半面指纹进行显现,获得如下实验结果(见表1~表3)。

表1 3种血痕固定方法效果比对总表

注:+++:鉴定价值高;++:有一定鉴定价值;+:鉴定条件不足,但能看清指纹轮廓;-:看不清指纹轮廓

表2 3种血痕固定方法显出指纹鉴定价值统计表

注:+++:鉴定价值高;++:有一定鉴定价值;+:鉴定条件不足,但能看清指纹轮廓;-:看不清指纹轮廓

3 讨论

3.1 固定时间和固定效果方面

5-磺基水杨酸溶液对血痕固定十分有效,其效果是其他两种方法不可比拟的;

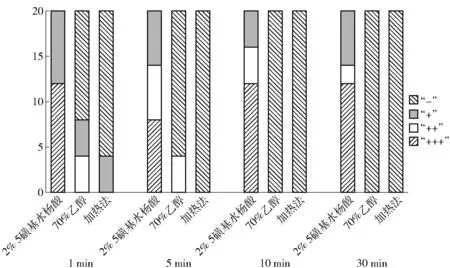

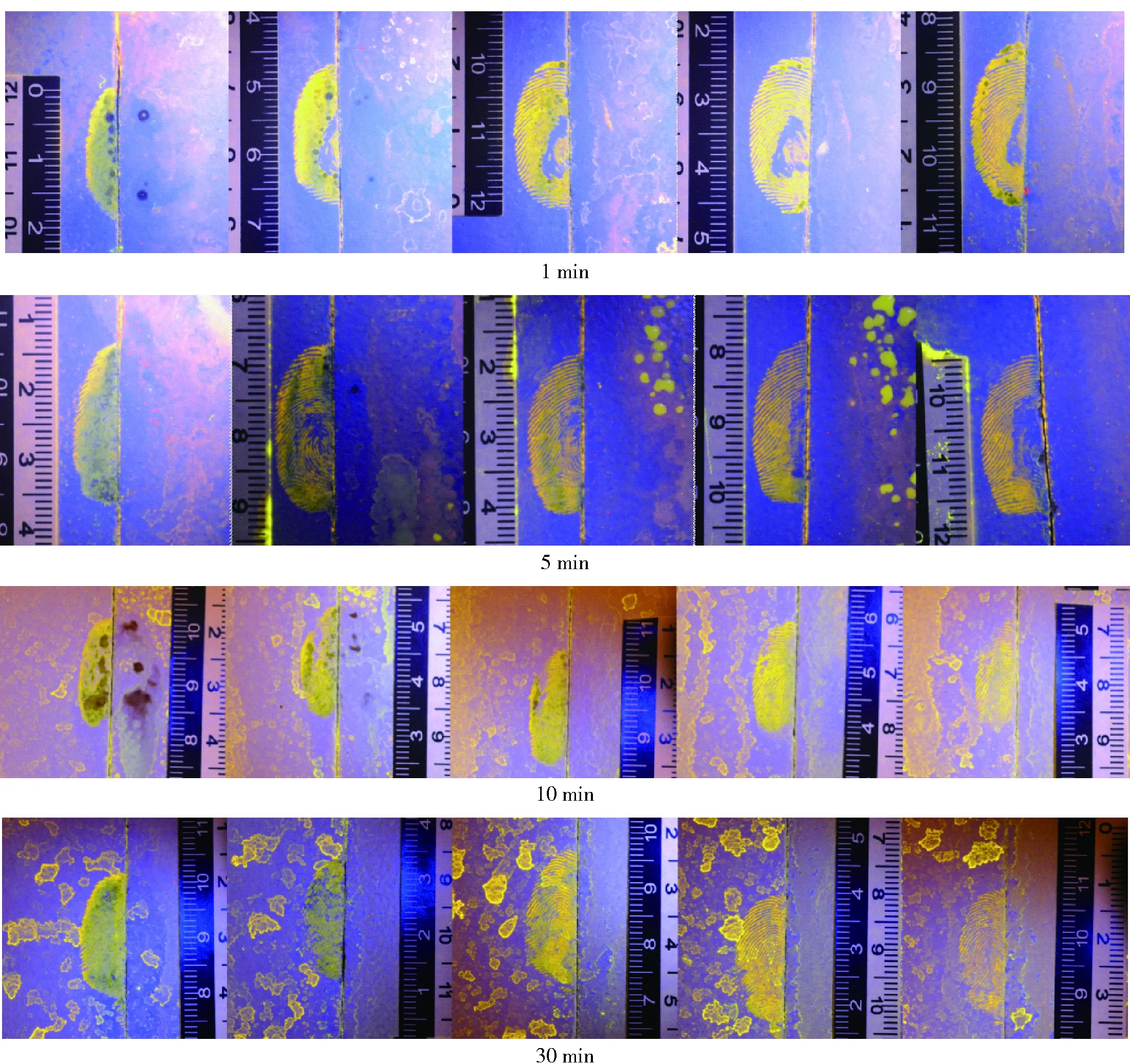

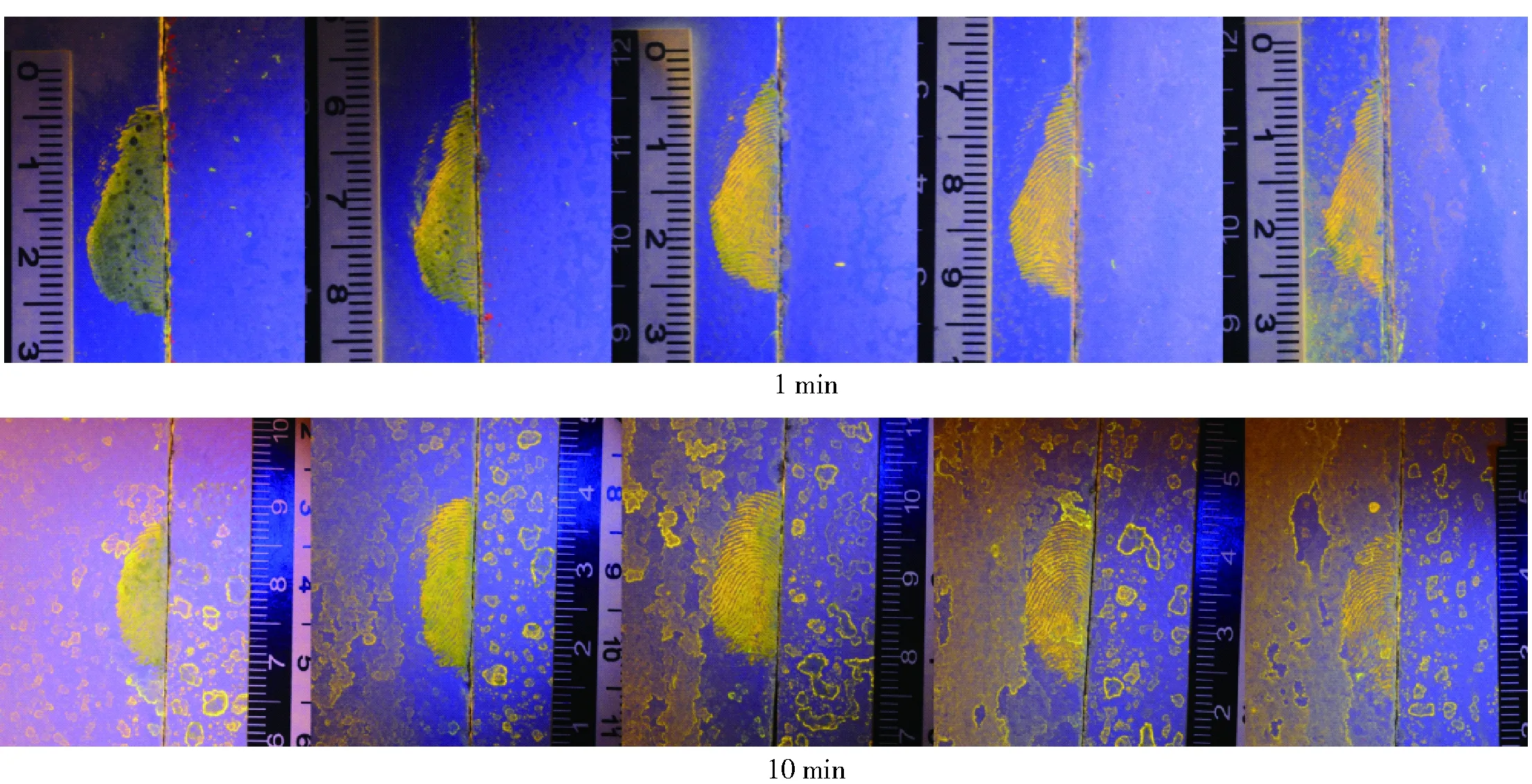

应用5-磺基水杨酸溶液固定血痕,最快1 min即可固定垂直瓷砖表面的血指纹,非常快速有效。后期随着固定时间的增加,其显现效果没有显著提升(见表4、图3、图4);

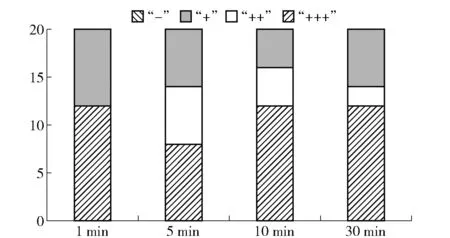

70%乙醇溶液固定、0.9%的生理盐水加热法均不能十分有效地固定血痕,而且,随着固定时间的增加,此两种方法对血痕的固定效果越来越差(见表5、表6、图3、图4)。

表3 3种血痕固定方法效果比对

注:+++:鉴定价值高;++:有一定鉴定价值;+:鉴定条件不足,但能看清指纹轮廓;-:看不清指纹轮廓

表4 5-磺基水杨酸法不同固定时间导致的显现效果变化

注:+++:鉴定价值高;++:有一定鉴定价值;+:鉴定条件不足,但能看清指纹轮廓;-:看不清指纹轮廓

表5 乙醇法不同固定时间导致的显现效果变化

注:+++:鉴定价值高;++:有一定鉴定价值;+:鉴定条件不足,但能看清指纹轮廓;-:看不清指纹轮廓

3.2 便捷程度和成本方面

在便捷程度上,3种血痕固定药液均配置简单,其中5-磺基水杨酸固定法和乙醇固定法均可将固定液装入喷罐中在现场进行喷洒,而加热法除喷洒生理盐水外还需加热,现场操作复杂,且效果不佳。

表6 加热法不同固定时间导致的显现效果变化

注:+++:鉴定价值高;++:有一定鉴定价值;+:鉴定条件不足,但能看清指纹轮廓;-:看不清指纹轮廓

在成本上,3种固定方法涉及的试剂均为价格低廉的常见品种,在显现固定成本上可以忽略不计。

3.3 是否具备鉴定条件和鉴定价值方面

由表2中可以看出,效果为“+++”鉴定价值高的最大比例为60%,其相对应的实验条件为2% 5-璜基水杨酸固定1 min、10 min、30 min。效果为“+++”和“++”,即具备鉴定条件的最大比例为80%,其相对应的实验条件为2% 5-璜基水杨酸固定10 min。

对于70%乙醇固定法来说,所有的实验条件组合效果均不能达到“+++”,其效果达到“++”的比例为20%,相对应的实验条件为70%乙醇固定1 min、5 min。在固定时间为10 min、30 min时,该固定方法的效果全部为“-”。

对于加热法来说,所有的实验条件组合效果均位于“+”和“-”,即所有的显现效果都不具备鉴定条件和鉴定价值。

图3 固定1 min/5 min/10 min/30 min的效果(左侧为5-磺基水杨酸固定,右侧为乙醇固定)

图4 固定1/10 min的效果(左侧为5-磺基水杨酸固定,右侧为加热固定)

4 结论

通过上述系列实验可知,喷洒2%的5-磺基水杨酸溶液是应用酸性黄等蛋白染色法染色前的最佳固定方法,且该方法耗时极短,喷洒固定液1 min后立即染色便会得到令人满意的结果,整个显现过程耗时5 min以内。实验选取的立面白色光滑瓷砖表面的血指纹,模拟了现场勘查实践中最难固定的情况,5-磺基水杨酸可以在此条件下耗费1 min的时间成功固定住血痕,为后续的蛋白染色提供基础,足以证明此种方法可以在现场勘查实践中广泛应用。此外,国外文献中谈及酸性黄染色前的固定时,提到应用5-磺基水杨酸固定血痕至少需要5 min,但实验结果表明固定1 min即可达到预期效果,固定时间增加并不能带来显现效果的显著增强。