京城老玩家翁偶虹(下)

刘一达

玩鼻烟壶的大家

翁先生玩什么都能玩出品位,玩出文化来。在文玩中,翁先生最喜欢把玩的是鼻烟壶。他玩鼻烟壶也有年头了,手里藏过不少有名的烟壶。

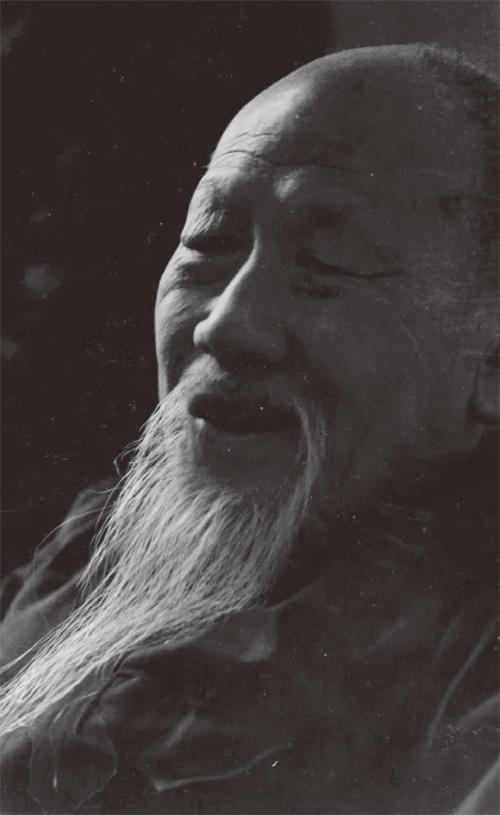

翁偶虹先生

晚年,他专门写过《烟壶》,该文不到万字,却把烟壶学问和掌故写绝了。玩鼻烟壶的人能从此文中,获取很多知识和见闻。

在老北京,大栅栏路南有个字号叫“天蕙斋”,它是北京最老的鼻烟壶铺。从谭鑫培到丁永利、李洪春等梨园界名伶,常在“天蕙斋”品鼻烟,同时也品烟壶。后来众人相约,每年在“天蕙斋”搞一次“亮壶会”。

有一年的四月初八,在“天蕙斋”的“亮壶会”上,王长林带来8只有“八”字名堂的青花夹紫壶。

这8只鼻烟壶的名字是:“八骏图”“八义图”“八仙过海”“海八怪”“燕京八景”“八蛮献宝”“反八卦”“天桥八大怪”。由于壶的寓意好,画工也极佳,一举夺得亮壶之魁。

这8只壶如果能留到现在,当属稀世之珍,可惜后来家人扫房挪案,所藏烟壶均被摔碎。翁先生所藏的烟壶也在“文革”中散失,但他的文章却都传了下来。

刻了一方“寡人好色”的印

翁先生80歲生日时,启功先生用故宫旧藏红笺撒金的四尺整纸,给他写了一首诗:

“鸿才弱冠早知名,隶古权奇似曼生。

昔日笙歌排块垒,引年椽笔颂升平。

旧游每话思瞻斗,今雨当筵幸识莉。

我也杖影经八稔,愿随国叟房秋成。”

此诗概括了翁先生的生平事迹和恬淡的人生哲学。

翁先生好玩,他是以一种玩的心态来对待生活的,有人说玩是一种生活方式,其实玩是一种人生极致的境界。

翁先生说:“世界五光十色,生活苦辣酸甜,人活一世不可不去经历一下。”他从年轻时就留了胡子,到了晚年,仍长髯飘逸。年轻时他喜穿大褂,老年时爱穿中山装,但也穿过西装。他抽了一辈子烟,酒量不大,但他也要喝醉一回,甚至大烟也要抽一口。

80多岁的时候,弟子到他家,看到他的书房里挂着一幅裸体画的挂历。弟子诧异地说:“老爷子怎么也挂起美人挂历来了?”

他笑道:“爱美之心人皆有之,不能用假道学来束缚老年人。我挂它只是悦目而已。”

由于画脸谱,他喜欢收集各种颜料,他有一方印叫“寡人好色”。这些都反映出他玩的心态。其实他在生活中是个克己自律的人。

他常说的两句话是“静以修身,俭以养德”“多吉者必慎,长寿者则仁”。真正的玩家,不能把自己给玩喽。

迟小秋演出后与恩师王吟秋、戏剧家翁偶虹先生和程夫人合影

他的恬淡旷达、宽厚仁义,皆与他的玩有关。他爱交朋友,对朋友以诚相待、慷慨大方,从不把金钱看得那么重。过去编剧挣的金条都让他花掉了,作古之后并没给后人留下什么财产。

给李少春写《野猪林》

翁先生的朋友各界都有,他跟著名演员石挥是朋友。石挥演技超群,20世纪四五十年代,有“话剧皇帝”之誉。

有一年,翁先生陪李少春去看石挥主演的话剧《秋海棠》。散戏后肚子饿了,他拉着李少春奔了一个馄饨摊儿,要了两碗馄饨,刚准备吃,碰上卸了妆的石挥也来吃馄饨。俩人招呼石挥过来蹲着一块儿吃。石挥一边吃着馄饨,一边问翁先生:“您看我今天的演出如何?”

要是一般人,会对石挥说几句恭维话,但翁先生却直言不讳地说出了自己的看法,指出了他在表演上存在的瑕疵。石挥听后,撂下碗,握住翁先生的手,表达自己的感激之情:“真是真知灼见呀,谢谢您的肺腑之言!”他对翁先生佩服得直叫老师。

翁先生最要好的朋友是程砚秋和李少春。众所周知,他为程砚秋编了《锁麟囊》,但一般人不知道,李少春的代表作《野猪林》也出自翁先生之手。

京剧名家李少春,早就想写一出全面展示自己功夫的戏,他从历史人物里,选了《水浒》里的林冲,但写了半截写不下去了。

就在他要罢笔的时候,翁先生知道了,他劝李少春别放弃,鼓励他说:“没关系,实在不成,你想场子,我帮你编词。”

正是在翁老的撺掇下,李少春又把这部戏的本子捡起来。但这部戏的台词和唱腔设计,实际上都出自翁老之手。

剧本完成后,翁先生对李少春说:“编、导、演,三位一体全是你的。”

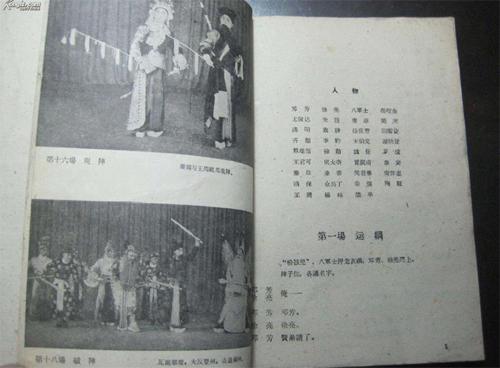

《响马传》剧本,翁偶虹作于1959年

李少春听了大为感动,但他执意不干,非要在节目单上写翁偶虹编剧:“这本来就是您写的呀!”

翁先生笑道:“我是为了圆你一个梦。编、导、演,三位一体,有这种范儿的演员你得算一号!”

不管李少春怎么央告,翁先生坚决不肯署自己的名。直到《野猪林》拍成电影,翁先生都回避“编剧”俩字,把著作权给了少春。而且他对李少春说:“此事你知我知,永不再提。”

通过这件事,可以看出老北京人的局气厚道,也可以看出翁先生的为人。

买王雪涛的画儿

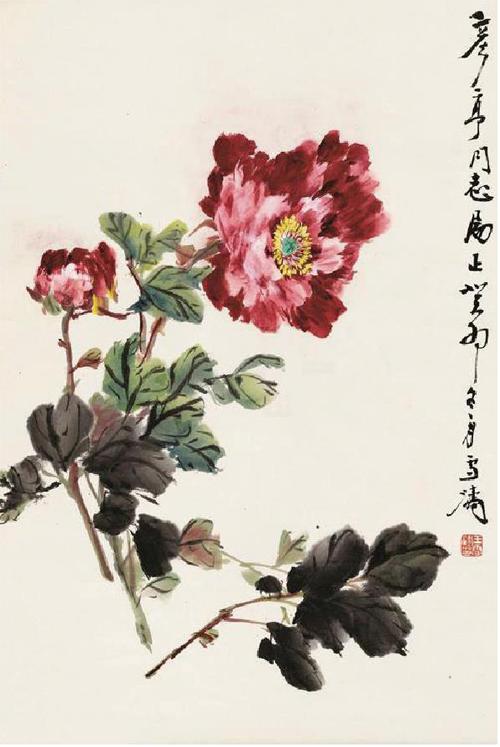

翁先生跟画家王雪涛是老朋友。王雪涛是北派画家的代表人物之一,他的小写意花鸟至今无人出其右。但在北京刚解放时,王先生的画儿却卖不动。

他是靠卖画谋生的画家,画儿没人买,自然日子过得有点儿紧。有一次,翁先生到他家做客,见他夫人在洗白菜帮子,随口问道:“这怎么吃呀?”夫人说:“拿它剁馅包饺子。”

王雪涛所作国画牡丹

翁先生听了,不禁唏嘘,这么有名的画家,吃白菜帮子馅饺子,说明家里经济状况已经捉襟见肘。心想,自己不能不拉王先生一把。

翁偶虹手绘《滑油山》地理鬼

于是,他利用自己在戏剧界的名望,推荐王先生到中国京剧院,让他给《大闹天宫》画布景。虽然大画家画布景,有些委屈,但是却能解决王家的吃饭问题。让王先生深为感动。

当时京剧界的名演员,也像现在的影视明星一样,收入很高。翁先生便让一些名演员买王雪涛的画儿。在他的撺掇下,李少春就没少买王雪涛的画儿。

后来,李少春买了王雪涛的两幅大写意送给翁先生,翁过意不去,答应给少春编出戏,这就是演出后,被毛泽东、周恩来等党和国家领导人大为赞赏的《响马传》。此剧还被周总理提议作为建国十年大庆的献礼节目。

梨园界都知道金少山的大爷劲头儿,他性格古怪,一般人难以接近,但金少山却把翁先生当作能过心的知己。

1940年代,金少山在净行红极一时,但慕翁偶虹的大名,求他给“置二亩地”(即编新剧)。翁对这位“十全大净”心仪已久,替他编了《钟馗传》,由此他们成为至交。后来又为他编了《金大力》。

活着就写好自己墓碑的碑文

真有学问的文化人,往往把死看得很淡。因为,人终有一死,所以,他们认为死是再正常不过的事了。翁先生也如是,他活着的时候,就把自己的墓志铭写好了。

他称给自己写的墓志铭是“自志铭”,全文如下:

“也是读书种子,也是江湖伶伦,也曾粉墨涂面,也曾朱墨为文,甘作花虱于菊圃,不厌鱼于书林。书破万卷,只青一衿,路行万里,未薄层云;宁俯首于花鸟,不折腰于缙绅。步汉卿而无珠帘之影,仪笠翁而无玉堂之心。看破实未破,作几番闲中北叟,未归反有归,为一代今之古人。”

此“铭”在他驾鹤西去之后,被他的子女和弟子刻于墓碑之上。这篇“自志铭”表达了老爷子对人生对事业的追求,从中可以看出他的散淡心境。

翁先生经历的事多,坎坷也不少。您也许难以想象创作了118部剧的他,到老连个职称也没有。

当然他对这些虚衔儿看得很淡。但一般人难以理解,他到老,却把工作单位给混没了。

1974年,他66岁的时候,本来热爱京剧艺术的他还不服老,想为剧院再写几部戏。但他被江青定为“封建文人”,强迫退休,而且退得不明不白,头天还到剧院上班,第二天就让他卷铺盖走人,关系转到了街道,成了没“组织”的人。

一般人可能咽不下这口气,当时,翁先生的朋友也劝他找关系讨个说法。但老爷子付之一笑说,我还有手里这支笔呢,一切事历史终有定评。

他写了一首诗,其中有两句是:“青春辞我堂堂去,白发欺人故故生。”老爷子乐观豁达的心境确实让人叹服。

也许正是由于他的乐观豁达,才使他受了不少挫折仍活到了86岁高寿。

后来“落实政策”,他被聘为中央文史馆馆员,以后又当了振兴京剧指导委员会委员,这才有了自己的社会位置。

他又写了一首诗,最后两句是:“寄语天涯旧知己,偶虹仍偶彩虹翾。”翾是小飞的意思。

一气儿说出368种吆喝声

像任何一个老北京人一样,翁先生一生搬了几次家。

他5岁前,住在离故宫筒子河不远的东板桥。后来搬到烧酒胡同,之后搬到了西直门内的黑塔寺胡同。新中国成立后,他搬到了西城的太平街,这条胡同紧邻太平湖。

这个太平湖不是北太平庄的那个太平湖,老舍先生是在那个太平湖投河自尽的。翁先生住的这个太平湖,在南闹市口的南头西边,离现在的中央音乐学院很近,但两个太平湖早就被填埋,在上面盖起了楼。

1980年代末,翁先生在太平街的老宅拆迁,在中央文史馆帮助下,他迁到了塔院的朗秋园。住楼房的一层,有人说住一层太吵,又不安全,您干吗不要二层呀?

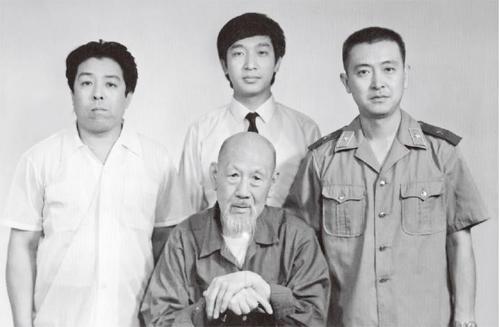

翁偶虹与晚年三弟子:学习编剧的张志高(右)、学习剧评的张景山(中)、学习脸谱的田有亮(左)

他聽后写了一首诗,其中有“高知从不怨楼低,养生何必役身躯;花经风雨秋弥艳,人到衰年朗最宜。”

搬到朗秋园以后,他除了写文章、授徒以外,还常到电台、电视台做节目,搞一些戏曲评论和介绍。

70岁那年,老爷子做了前列腺切除手术,但他依然保持乐观的人生态度,不以物喜,不以己悲。为了使京剧艺术薪火相传,他把精力放在授徒上。

翁先生为人谦和,肚子里的玩意儿又多,凡是有人登门请教,他都诲人不倦地往外掏。直到他去世那年,还给尚长荣、马永安、吴钰峰、袁同林等人整场说戏,跟朱家溍先生一场一场地对杨派戏。

老爷子记忆力惊人。李万春曾说,他跟翁先生回忆年轻时唱的《宁武关》,戏词背得比他还准确,不愧是戏曲界的“活字典”。

老爷子晚年曾写过一篇叫《货声》的文章,一口气回忆出368个老北京的吆喝声,这脑子真不同一般。

翁先生是京城难得的一位玩家,他的独门儿故事几天几夜说不完。他身上具有典型的老北京人的性格和特点,当我们谈论北京文化时,不应忘记这位玩家的名字。

感谢戏曲评论家、翁偶虹弟子张景山先生

提供珍贵的图片资料。

(编辑·宋冰华)

ice7051@sina.com