郁长裕诗歌引《诗经》典故类析

章园园

(安徽大学文学院,安徽 合肥 230031)

一、诗歌与用典

用典,即引用古籍中的故事或语句用以丰富所要表达的思想和内容。刘勰在《文心雕龙·才略》中有言:“自卿、渊以前,多役才而不课学;雄、向以后,颇引书以助文。”[1]269卿、渊指司马相如、王褒;雄、向指杨雄、刘向,可以猜测诗文大量使用典故或起始于西汉末年。中国古代诗人作诗特别讲究和重视用典,杜甫作诗“无一字无来处”;宋人好以学问为诗,苏轼就曾批评孟浩然作诗“韵高而才短”,许是基于孟浩然诗歌中用典不足故不足以显现才学之一问题而言,以黄庭坚为代表的江西诗派诗人在基本用典方式基础之上更强调典故的翻陈出新,黄庭坚还提出引起后世巨大争议的“夺胎换骨,点石成金”之说。这些例子足以说明古人对用典的重视程度。

用典对诗歌亦具有重要意义,《文心雕龙·事类》云:“经经籍深富,辞理遐亘。皓如江海,郁若昆邓。文梓共采,琼珠交赠。用人若己,古来无懵”[1]222就是对用典效果的说明。典故若运用准确得当,可以增加文辞的含蓄与典雅,有助于诗歌意象和意境的生成,创造丰富而不同的审美内涵。例如李商隐和苏轼都好用典故,但李商隐因“善于通过由一系列原典内在所蕴含的与自己相契合的类似情绪来营造诗境,呈现出一种意识流的状态,体现出他对于典故先解构、再重构这一创作手法的熟稔。”[2]从表现方法而言,李商隐注重典故翻新且好用僻典,故而其诗境多朦胧迷幻,含蓄晦涩;而苏轼用典则善于“解构”和“转益多师”,即其用典多而广又“在改造原典意象的过程中,注重发掘典故中的独特视角并以此为基础,写出大量优美的诗章”,[3]故而其诗歌往往平淡中见新奇。

二、郁长裕与《诗经》

郁长裕(1733-?),字益川,号雨堂,室名河干草堂,江宁(今属江苏)人,清乾隆时期诗人,著有《雨堂诗抄》二十二卷、《红蕉山房文集》四卷、《榷史》等。由于其身份低微关于其家世、生平可考证的资料有限,据《重刊江宁府志》和其诗文集中可以约略得出郁长裕祖父郁瑞官至中书舍人,至郁长裕已家道中落,其一生仕途坎坷,屡试不第,因贫困只能以游幕为生。郁长裕一生作有三千余首诗歌,虽难以与清代名家巨擘如袁枚、王士禛、沈德潜、赵翼等人比肩,但其诗歌数量和艺术价值都达到较高水准。笔者选择探析郁长裕诗歌中引《诗经》典故情况,有三点原因:

一是诗歌创作往往与诗人的人生经历及审美追求有关,唐代杜甫和宋代欧阳修都曾有“文章憎命达”[4]和“愈穷则愈工,然则非诗之能穷人,殆穷者而后工也”[5]之论,这恰恰说明诗人境遇坎坷反而能写出好诗。叶绍本《兼山堂诗序》亦云:“自古诗人多出幕僚。”郁长裕穷困潦倒的生平遭遇反倒成就其诗学艺术。

二是由《诗经》在文学史乃至诗歌史上无可撼动的地位及影响。《诗经》是现实主义诗歌的源头,对中国几千年的古典诗歌产生了深远的影响,也为古典诗歌创作提供了肥沃的土壤。郁长裕便从《诗经》中汲取了充分的养分,清代诗人吴省钦(1729-1803)曾评其诗:“音节苍凉,神韵苏逸,古之辋川、今之青丘也。”[6]好用《诗经》之典也是形成其风格的重要原因之一。郁长裕也在序言中对《诗经》不吝溢美之辞,描述《诗经》对自己诗歌写作的影响。如《雨堂诗抄·河干初集序》云:“诗经三百篇皆本乎性情,关乎风化,而以山川草木雨雪鸟兽为比兴之词。后世因物言情,且即物言物,此诗之所以古今人不相及也。”[6]《雨堂诗抄·花筇小草集序》亦云:“吾儒五经并重,而感人最捷、入人最深,数千余年源流支畅而不可或遏者,则惟有三百篇,此其故盖綦徵矣。”[6]

三是从一部诗集这个点了解清诗的发展概况和清代诗歌对于《诗经》的接受情况。因有唐诗和宋诗两座高峰伫立在前,加之元明清高度繁荣的小说文学,清诗一直以来并未受到学术界足够的重视。但其实清诗在前代基础上,呈现的是一种成熟而又新鲜的面貌,清代也出现大量诗话和影响深远的诗学理论,以典故运用为例,性灵派诗人袁枚就曾生动形象地说明了用典的理想境界:“用典如水中着盐,但知盐味,不见盐质”?[7]朱庭珍《筱园诗话》中亦有用典之论:“使事用典,最宜细心。……用典征书,悉具天工,有无迹,如镜花水月矣。”[8]郁长裕诗集和以上两例典论都只是洋洋大观的清诗中的冰山一角,郁长裕引用《诗经》之典亦只是很微观反映清代诗人对《诗经》的态度和使用面貌。

三、郁长裕诗歌《诗经》用典情况

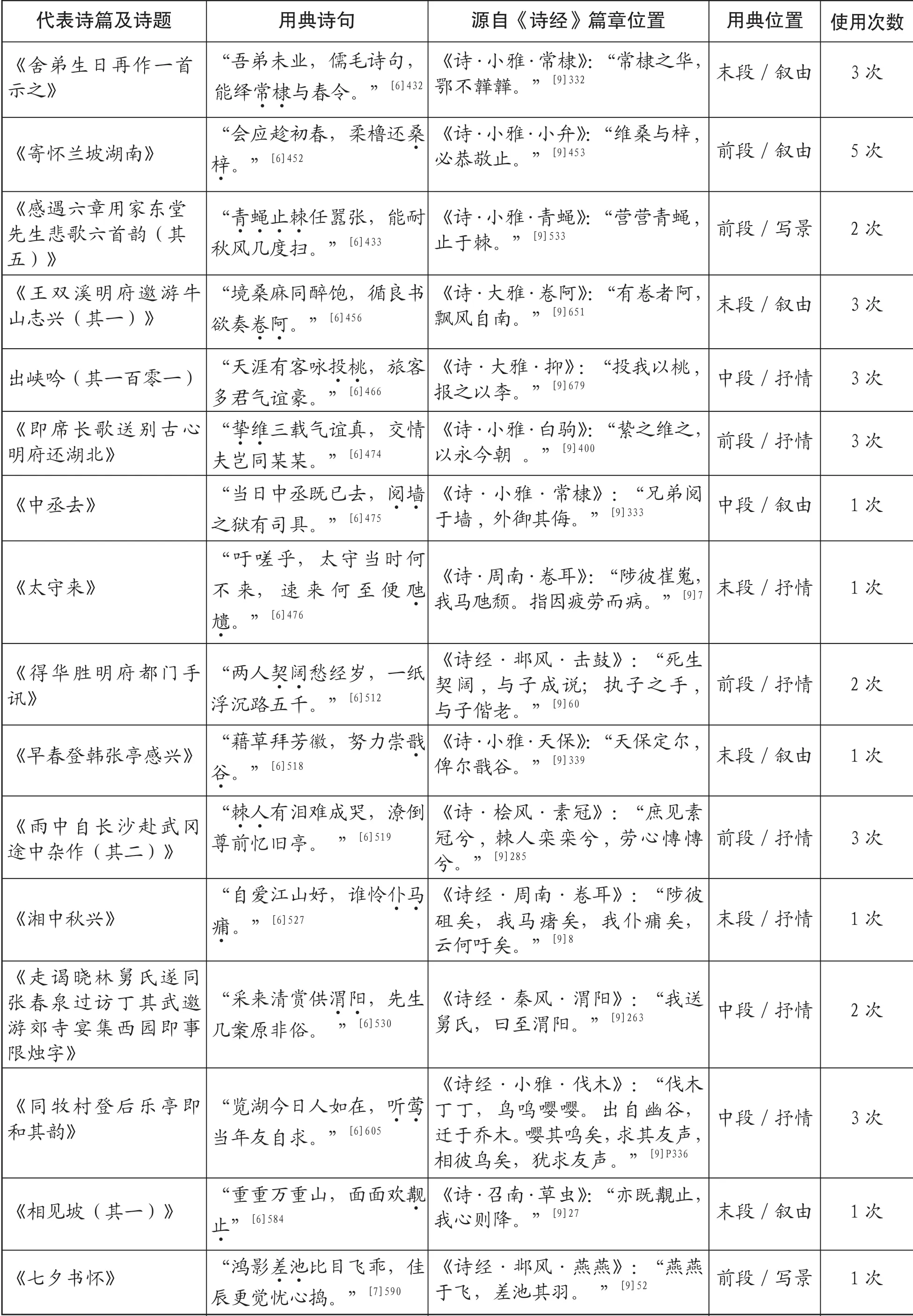

郁长裕所著《雨堂诗抄》二十二卷现存有三千余首诗歌,约有两千首诗歌都涉及到历史典故的使用。总体而言,郁长裕诗歌用典使事涉及广泛,囊括经、史、子、集,亦对前人诗文多有化用。其中,经部使用最多,而又属《诗经》之典故的使用最为瞩目。为方便下文讨论郁长裕诗歌引《诗经》典故特征,现将其引用之诗源、用典位置、使用次数以及代表诗题和诗句列表见表1。

《现代汉语词典》将用典类型分为事典、语典和语事混合典。由上表统计可以看出郁长裕引《诗经》典故呈现两种基本特征。一是用典类型整体倾向于使用语典,即常常以《诗经》中某一词所藏之意蕴来表达自己的情感;二是郁长裕有其自己的特殊使用偏好,其典源多来自于雅诗,风诗次之。具体分析如下文。

四、郁长裕引《诗经》语典特征

首先,郁长裕能吸收《诗经》中的精华,最大化地发挥典事之妙,不着痕迹地将《诗经》之语溶解在自己的诗中。例如“人棘”语见《诗·桧风·素冠》:“庶见素冠兮,棘人栾栾兮,劳心慱慱兮。”意为内心极度哀凄之人,郁长裕诗“棘人有泪难成哭,潦倒尊前忆旧亭。”(《雨中自长沙赴武冈途中杂作(其二)》)将“棘人”一词熔进自己整首诗的意境之中,表达了自己的无奈辛酸之感。其次,郁长裕还善于增删《诗经》中原有词句,使其错综变化,为新词更具艺术表现力,创造出新的意境。例如《湘中秋兴》中“自爱江山好,谁怜仆马痡。”《湘中秋兴》这首诗是诗人料理母亲后事之后第三次入湘游幕所作,其时诗人已因常年羁旅、辗转游幕而心生倦怠。此一联诗是将《诗经》原句“我马瘏矣,我仆痡矣”进行精炼压缩,刻画出一副夕阳西下,人马困顿萎靡的景象,深刻地写出了诗人的凄凉心境。这充分说明诗人对《诗经》了然于胸和《诗经》之典的纯熟驾驭和运用。

表1 郁长裕诗歌引《诗经》典故情况

任何事物都有其自身的发展规律,诗歌也不例外,几千年的古典诗歌长河有一个明显特点就是形式和内容论争的此消彼长。用典属予修辞手法,修辞关乎语言形式。关于用典要求,魏庆之《诗人玉屑》中强调事典要妙于用事,须“事如己出,天然浑厚”。[10]严羽也认为作诗“不必多使事”[11]他批评宋代诗人的弊端“ 多务使事,不问兴致,用字必有来历, 押韵必有出处,读之反复终篇, 不知着到何在”。[11]但魏庆之和严羽都是针对宋诗特别是江西诗派过于追求典故的翻新导致作品晦涩艰深的弊端;而江西诗派“推陈出新”等诗歌理论又是为了扫除五代及宋初柔弱华靡的诗风,这说明任何诗歌理论的提出都有其文化及文学背景,不应一概而论哪一种用典准则是对或错。探讨郁长裕乃至清诗引《诗经》典故特征都要将其放入乾嘉文化背景和整个清朝的历史背景之下,笔者此处亦只能就现有文献资料作浅层次探究。