在小学音乐课堂中巧设情境练声曲教学的方法探究

陈来颖

歌唱是小学音乐教学的重要领域。歌唱教学在小学音乐课堂中占据比例最大。练声是唱歌的基础,歌唱是练声的运用。为了提高学生演唱歌曲的能力,努力让其拥有自然、明亮的音色,深沉流畅的气息,圆润统一的发声,进行歌唱基本技能训练即发声训练是必不可少的。

一、情境发声的重要性

儿童嗓音比较细嫩,科学的发声练习,不仅可以培养演唱者掌握科学的歌唱方法、技巧,同时也是训练歌曲演唱中音准、节奏等音乐要素的有效途径。音乐课程基本理念指出以音乐审美为核心,以兴趣爱好为动力。枯燥,乏味,过于成人化的训练,往往会影响训练的兴趣,让孩子失去练习的积极性。

创设情境练声曲,能让孩子们保持良好的歌唱状态,精神饱满,充满信心,松弛洒脱全身心地投入到歌唱中,从而达到“松弛”与“通畅”。保持这样的状态,对于在演唱时出现的很多难题会迎刃而解。所以,从发声练习起,我们就应该关注“以情带声”“声情并茂”“声中有情”。恰当地结合学情、学段的特点,融合情境,进行选择、创新、设计。让情境发声练习曲设计得更巧妙,将给我们的课堂带来更大的魅力。

二、有效方法的探究

在音乐课上如何巧妙设计情境练声曲,引导生入境发声,使其快乐地主动地投入到歌唱活动中,发展歌唱能力,是值得我们音乐老师思考、探讨的话题。笔者通过多年的教学实践,反思、阅读积累、创新、总结经验、探索有效的方法,收到了良好的教学效果。下面就该问题,笔者提出了几点有效的方法。

(一)常规练声曲,趣境于声

教学常规往往是音乐课堂顺利进行的基础,为更快更好地进入课堂,教师往往会创设短小的练习曲,作为常规问好、发声的训练。在创编过程中,需要我们根据学生认知的发展能力、心理特点,以情趣为主导,把握年龄段特点,进行选择、创新。在教师有针对性启发和引导下,强调寓教于情,让孩子们在练习中发展演唱能力,获得情感体验,审美愉悦。

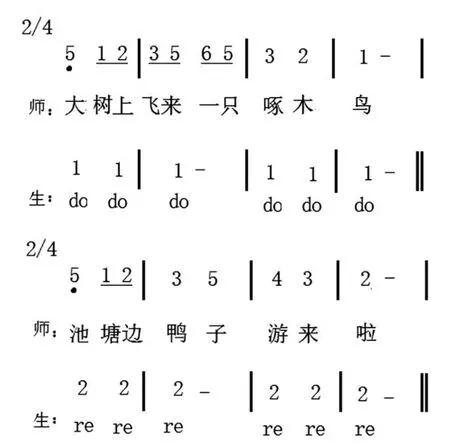

例:笔者为一年级小朋友设计的练习曲。为了帮助学生更好地解决发音和音准,我设计简短的旋律,师生对唱,通过通俗易懂的歌词,生动形象来帮助学生熟记唱名,如教“1”“2”。

根据该年段的学生以形象思维为主,好奇、好动、模仿力强的特点,笔者为让儿童在情境中快乐歌唱,鼓励随歌声结合情境加上动作表演。经过一段时间的课前常规训练,效果显著。学生不但兴趣盎然,将这些音符铭记于心,而且音准也稳定了,有些学生也能有感而发,创编其短小的乐句。

(二)体态律动,动中辅声

新体系教学中体态律动教学旨在把音乐与身体动作相结合,用富有韵律的身体动作去表现音乐,能够使学生充分地感受音乐作品的节奏特点、旋律特点等。

将体态律动与练声演唱有效的结合,将充分发挥学生的主体性,增强了情感体验。

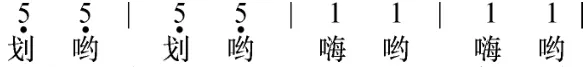

如:笔者在执教二年级下册欢乐谷中的《赛船》一课时,根据学生已有的二声部轮唱演唱能力以及本课结构齐整,歌曲短小的特点,我将作品改编成二声部的歌曲,加入简短固定音型的设计,为尝试对孩子的学习能力进一步的提高。通过音乐聆听与图片的赛船情境创设,笔者将口号训练即低声部固定音型的学习设计在练声环节。

在教学中笔者引导学生通过敲击奥尔夫乐器音筒敲击辅助生听辨音高,在聆听基础上,引导生边唱边做划船姿势,根据音高进行变化,当演唱低音“5·”时,身子向前倾划船,当演唱“1”音高时,上半身挺直,划船动作与节奏一致,这样将固定音型演唱与体态律动相结合,既辅助了低声部的节奏与音高,又结合情境激发了学生参与的乐趣,为二声部的合作演唱作有效铺垫。

(三)提炼重难点,融境于声

发声训练作为歌唱前的准备与歌曲演唱密不可分。在歌曲教学中,重难点的解决往往需要花上的很多时间,如果在练声环节提炼重难点融入情境,这样不仅行之有效地解决歌唱中的音准、音高、节奏、演唱方法等重难点问题,而且也将很大程度地提高了学习效果与学习的积极性。

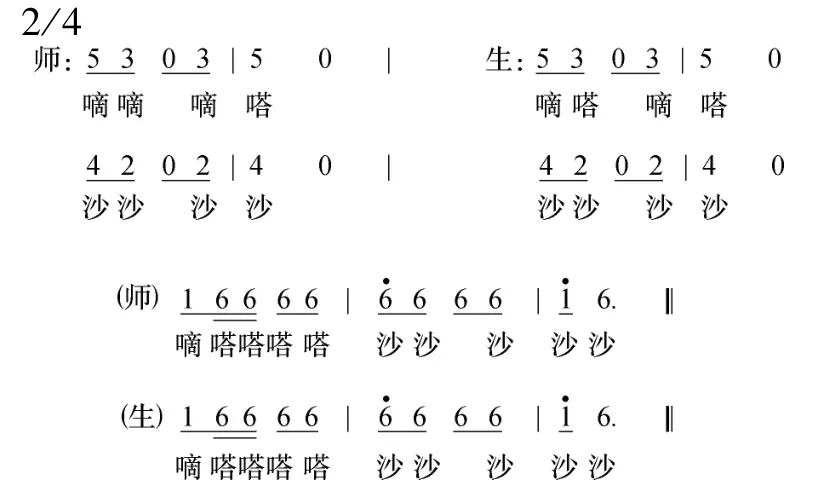

课例:三年级《春天举行音乐会》(情境练声片段)

该课例中,教师通过春天里春风、春雨的形象引导学生在探寻、模仿的过程中潜移默化地通过拟声词节奏的念诵、加入旋律模仿演唱、师生接唱、移调练习引导学生进行一系列的情境练声,逐步引导学生在掌握节奏、音高、演唱方法,解决了歌曲学唱的难点,为唱好歌曲做铺垫,加深对音乐理解的同时,让生获得美的享受。

(四)拓展歌曲,创境于声

拓展音乐教学内容是补充音乐教学的重要环节,不仅要突出音乐特点,坚持以生为本,还要求教师“创造性地使用教材”“活用教材”。根据教材适度地进行创新设计,不仅可以培养生创新意识,也是对学生音乐能力的提升。练声环节与拓展的设计巧妙结合,创境于声不仅激发了生的学习兴趣,而且可以达到事半功倍的学习效果。

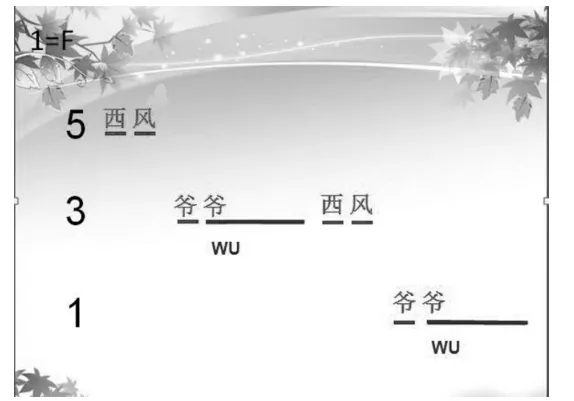

课例1:笔者执教的四年级《西风的话》时,基于四年级学生的二声部演唱能力,在原教材单声部旋律的基础上,笔者结合学情坚持多声部意识,加以创新,将创编的引子部分作为情境练声的环节。

学生在教师的引导下,情不自禁中进入练声状态,他们始终沉浸在营造的氛围里。教师通过图谱、柯尔文手势辅助演唱的音准。通过歌声表现“呼唤西风爷爷”,“西风爷爷”的回应。师生结合情境分角色演唱、生生分组合作演唱,教师启发动作表现,生生分角色表演,有感情地歌唱。随着层层深入,学生不仅训练了气息,也学习了拓展环节的引子部分,丰富了歌曲,发展了演唱能力。这也为笔者在后面的教学中设计的歌曲二声部尾句作了铺垫。

(五)巧语引导,激情融声

在练唱中保持自然,放松,眉宇舒展心畅快,才能使身体各部位的歌唱器官积极运转,相互平衡,才能让气息流畅地流动,产生积极的动力,从而使声音达到最好的贯通。教师要善于巧妙结合、灵活运用与歌曲意境融为一体的语言,激发和感染学生,使他们动心动情,全身心地融入练声活动中,努力达到更好的练声效果。

如:笔者在执教五年级《叮铃铃》一课的发声练习中,以云朵言语贯穿,让发声练习变得生动形象。单音练习过渡语——“绿绿的山坡上有羊群和牧童,这么美的大自然,连天空中飘的朵朵白云里都藏着那动人的音符,各唱四拍”;音程练习衔接语——“云朵时而层层叠叠很调皮,我们也来唱一唱”;二声部难点和声旋律衔接语——“云朵总是那么的变换莫测,你瞧!让我们合作来唱一唱”;“让我们用轻柔的声音传达云的温柔”来启发发声的力度,“让我们的声音像天空中的云朵飘的高高的。”“云层很高也很厚,需要我们的气息去支持,让你们的小肚子使点劲去帮忙”,结合云朵飘得高、很厚等特点,形象指引学生演唱的方法。通过简短精炼的语言,形象地比喻,勾勒音乐画面,使生仿佛置身其中,将情感主线层层递进渗透,激发情感,在美的情境中进行发声练习。

三、情境练声曲创设的几点建议

(一)敢于尝试创新,发挥创新能力

在这个日新月异,迅速发展的时代,我们的孩子也越来越聪明,他们不断汲取这个社会的新鲜元素,他们脑洞大开,思维活跃,作为教师的我们,更加需要不断进步,做研究型的教师。我们在传授学习技能与知识的同时,要结合学情,发挥自身优势,敢于尝试创新,发挥创新能力,在实践反思中总结经验,探索更适合孩子的教育。

(二)练声曲创编目的要明确

发声练习一般都要排在每节课的开头,时间不宜过长,约十分钟左右。练声曲的创编的目的要明确。可以是为有序开展常规教学创编的短小作品,可以是为解决歌曲重难点作针对性的有效的设计,包括难点乐句,发音特点,咬字吐字,力度、断音、连音等。可以是为拓展歌曲,丰富教学内容而创编的包括引子、尾声,多声部的设计等。

(三)丰富练声的形式

练声的演唱形式要避免枯燥、单一,避免过于成人化。将声音技能训练融入情境情趣,不仅可以有单声部练习,更提倡多声部的轮唱、叠加、合作练习,还可以有师生接唱,生生对唱,融入角色扮演表演唱、结合体态的律动辅助歌唱等。教师从孩子、教材等诸多因素入手以学生为主体,创设生动、形象的教学情境,从而激发孩子的演唱兴趣,迸发内心强烈的歌唱欲望。

(四)练唱由易到难,循序渐进

小学生具有其自身特点,教师应该根据小学生的年龄特点,认知水平,模仿力强的特点,结合学情,由易到难,循序渐进,避免操之过急,避免拔苗助长。小学低段多采用哼唱和小声唱,中高段采用假声唱法和半声唱法。我们发声练习时的音域不能过宽,可以根据音域适当进行移调训练。演唱时要关注音量不能太大,歌唱的时间也不能太长。结合情境,让学生的音色达到统一、和谐。

音乐教师一般任教的班级比较多,班级学生情况不同,选择适合学生的能力的练习,因材施教,进行梯度式的设计,结合年龄段音域的实际情况,从单声部到多声部,从有伴奏到无伴奏等逐渐提升难度。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”让我们一起努力,在探索情境练声曲的歌唱之路上,让更多孩子入境发声,声中有情,练而生趣;让快乐的音符洒向希望之路,让动听的歌声伴随着孩子们幸福成长!

——为混声四声部合唱而作