新疆玛纳斯河流域节水措施对生态系统的影响

陈 思

(新疆水利水电规划设计管理局,乌鲁木齐 831100)

1 新疆玛纳斯河流域概况

玛纳斯河位于天山中段,是环绕准噶尔盆地内陆河中年径流量最大的河流[1],流域内的行政区域为:石河子市、昌吉州玛纳斯县、塔城地区沙湾县、克拉玛依市小拐乡,以及兵团的农八师和农六师(新湖总场)。玛纳斯河流域属于内陆河流,流域面积3.35万km2,流域水系主要由6条独立的河流组成,分别是玛纳斯河、宁家河、巴音沟河、金沟河、塔西河、大南沟河,上述河流均发源于天山中段向北流入准噶尔盆地,其径流形成主要为冰川融化和降水补给[2]。

2 流域节水措施的运用情况

2.1 玛纳斯河流域内灌区分布情况

流域灌区主要包括石河子灌区(沙湾县乌兰乌苏乡、石河子市、石河子乡、石河子总场、农八师152团、143团)、下野地灌区(农八师121团、122团、132团、133团、134团、135团、136团,克拉玛依市小柺乡、柳毛鸿乡、老沙湾乡,沙湾县商户地乡、四道河子乡)、莫索湾灌区(农八师147团、148团、149团、150团)、玛纳斯灌区(玛纳斯县头工乡、广东地乡、凉州户乡、北五岔乡、兰州湾乡、六户地乡,农六师新湖总场)和金安灌区(沙湾县大泉乡、金沟河乡、良种乡、安集海镇;农八师141团、142团、144团)[3]。

2.2 流域内节水措施运用现状

节水措施的运用是发展高效农业的重要环节。流域运用节水措施包括工程措施、农学措施、管理措施。根据措施种类,将玛纳斯河流域节水措施体系细化如图1。

图1 流域节水措施体系构成图

3 节水措施下玛河流域生态系统适应性单因子评价

本文基于“压力—状态—响应(PSR)模型”,建立节水措施下流域生态系统适应性评价指标体系及评价标准,采用单因子评价法对玛河流域生态系统适应性进行分析。单因子评价可通过结合评价标准直接评价单因子的质量等级,无需数学方法,优点是便于针对特定问题为生态建设规划提供依据,具体评价流程见图2。

图2 节水措施下玛纳斯河流域生态系统适应性评价流程

3.1 评价体系及评价标准的建立

根据层次性、主导性、全面性、人为可调控性、指示性等原则,初步构建指标体系框架,针对玛纳斯河流域节水措施应用情况及生态系统适应性的主要问题,最终建立一个既能反映节水措施对流域生态系统适应性,又能查取指标准确值的指标体系;再根据安全性、地域性、可计量性、合理性、阶段性等原则,结合国家法律法规和一些针对西部干旱区的研究成果,建立指标体系评价原则。具体评价体系及标准见表1。

表1 节水措施下玛纳斯河流域生态系统适应性评价标准

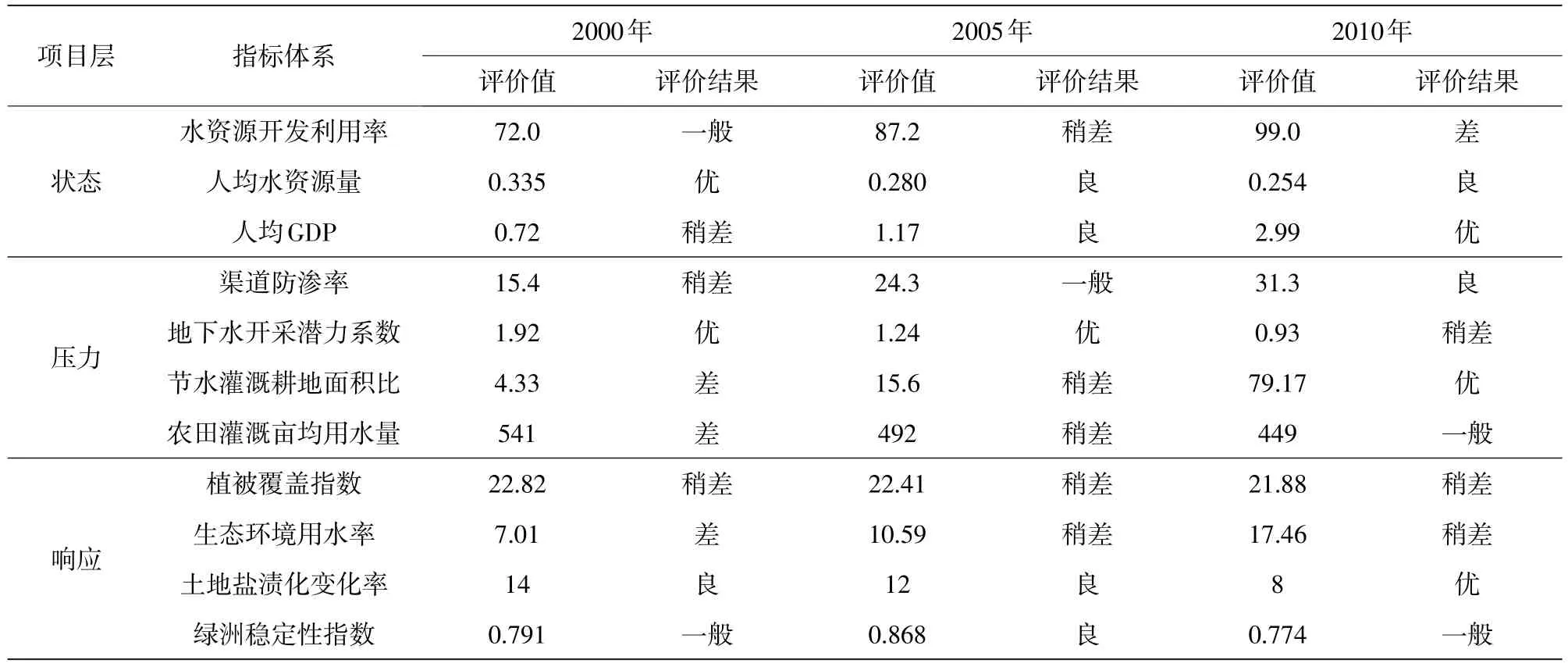

3.2 单因子评价结果

本次选取2000、2005、2010年作为节水措施运用程度不同年,对玛纳斯河流域的生态系统适应性进行评价,评价结果见表2。

表2 单因子评价结果汇总表

从表2可看出,近10年来,流域水资源开发利用率、人均GDP、渠道防渗率、节水灌溉耕地面积比、生态环境用水率的评价指标值都不断增大,其中水资源开发利用率、人均GDP、渠道防渗率、节水灌溉耕地面积比指标值的增幅较大;人均水资源量、地下水开采潜力系数、农田灌溉亩均用水量、植被覆盖指数、土地盐渍化变化率的评价指标值不断减小,其中地下水开采潜力系数、农田灌溉亩均用水量、土地盐渍化变化率指标值减小幅度也较大。

3.3 评价结果分析

根据2000、2005、2010年各指标相互关系单因子评价结果总体分析可得以下结论。

(1)状态与压力。从2000年状态层可知,流域经济发展缓慢,而各业的发展均需要水资源为基础,流域水资源又有限,在这样的状态下,采用节水措施这一人为压力因素,使得流域水资源开发利用率不断提高。

(2)压力与响应。节水措施不断运用下,流域盐渍化面积变化率不断减小,说明流域盐渍化程度不断改善。出现这一现象的原因是在长期的实践中,流域内已经总结出一些比较成功的排盐和防止盐化的措施,灌区内通过竖井排灌与明沟排水结合的方式,可以有效地排盐。同时,田间高效节水措施也是防止灌区内盐渍化和提高水资源利用率的有效手段。

(3)状态与响应。流域水资源开发利用率的增大超过流域生态系统能够承受的情况下,流域绿洲稳定性必然降低。

综上所述,节水措施这一人为压力因素,对流域生态系统适应性存在良性作用,也存在劣性作用,流域水资源开发利用率的过度提高是造成流域生态系统适应性降低的重要原因。

4 节水措施的运用对生态环境造成的不利影响及解决措施

4.1 不利影响

(1)近50年来,随着流域人口的增长,农业用地面积逐渐扩大,人工绿洲挤占了流域内原有天然绿洲面积,同时节水措施的大面积应用,造成人工生态系统结构趋于单一,生态系统适应性降低。

(2)随着人工绿洲面积的增大,流域内原始植被破坏严重。人为活动破坏了区域自然生态平衡,农业灌溉方式的不当导致土地肥力下降、土壤污染和土壤沙化加剧、土地次生盐渍化增多等问题,土地质量总体降低。

(3)近年来很多平原荒漠区原生植被大面积的人工垦荒种植代替,随着节水措施的大力推广,各类防渗措施使得部分幸存的天然荒漠植被也因水分补给不足而被破坏,一些区域还存在着明显的土地荒漠化倾向。

(4)土壤次生盐渍化严重。通过遥感影像对1989年、2001年及2012年的玛纳斯河流域各类盐渍化耕地面积进行解译,各时期盐渍化耕地的面积有所变化(见表3)。

表3 玛纳斯河流域遥感影像解译各类盐渍化耕地面积统计表

(5)地下水位下降。随着人口的激增及社会经济的发展,耕地面积也不断增大,造成流域内地下水的超采,导致了地下水位持续下降,从而引起荒漠植被死亡、土壤沙化、水土流失等环境问题。

4.1 改善措施

(1)保护自然生态系统,提高绿洲稳定性。保护流域内天然植被的健康生存,并择优选取环境适应性较强的植物种类进行人工种植,使得流域内生态环境得以修复;增加平原地区防风植被的种植,增加平原区植被覆盖率;联合林业等相关部门通过封森保护、引洪灌溉等方式修复、更新流域内的天然荒漠植被区;可通过科学合理的人工措施,促进天然植被群的恢复,遏制荒漠化的发展。

(2)控制耕地面积的增长,严禁地下水超采。在保证自然生态环境不受损的基础上,合理降低流域灌溉亩均用水量,制定科学的灌溉制度,在推广节水措施的同时,提高生态用水量,保证生态系统的健康修复。

(3)流域相关政府部门应加强地州县市间的协调合作,充分利用各地资源优势,实现相关信息的共享,在更大空间范围内进行水资源的优化配置,以实现流域的协调发展。

5 结论

由于玛纳斯河流域位于内陆干旱区,生态环境恶劣,在水资源有限的条件下,社会经济发展与生态环境保护的矛盾突出,建立人工绿洲必然会消耗原始生态系统的能量。从本质上说节水措施的推广应用对生态系统本是有益的,但就流域目前的情况来看,人们无节制的扩大耕地的程度远大于节水措施的节水程度,因此导致水资源的缺乏、土地利用不合理等。所以应限制耕地开发,平衡好社会经济发展与生态环境保护之间的关系。