东四六条里的人民大学

☉李大兴

一

如今说起东四六条38 号院,几乎没有人知道,这是因为门牌号已经改了。当年的38号现在是65 号和63 号,也就是当年的37 号一起成为全国重点文物保护单位,门口挂着一块“崇礼住宅”的大牌子。崇礼是清末慈禧太后宠臣,官至大学士。他虽然官声平平,但由于曾任粤海关监督,宦囊充裕,所建府邸自然占地广阔、房屋精致。这个十四亩半地、建筑面积约一万平米、有三百间屋的大宅子由三个院落组成,东西两个大四合院,中间是一个花园。东院是现在的63 号,花园没有门,西院就是现在的65 号。这么大的私宅,位于东四六条这样一个中心位置,在清末便是非常少见的豪宅,所以有“东城之冠”的美名。

不过这座豪宅的风水似乎并不太好,崇礼去世后,几经易手。1935年为29 军宋哲元部下第二师师长刘汝明购得,重新修葺一新。抗战期间,伪新民会副会长张之洞之子张燕卿和华北日本侵华驻军司令冈村宁次先后占用。国共内战末期由迁移到北平的长白师范使用。1949年,华北大学进京,从长白师范接管了这所宅院。母亲口述过此事,说当时长白师范方老大不情愿。我家有一个书柜,上面烫着长白师范的字样,一直用到1970年搬家时才留给行将解散的人民大学。

华北大学的前身是1937年创办的陕北公学,1939年合并鲁迅艺术学院等校迁往后方,改名华北联合大学。从陕北公学到华北联大,创造社元老、著名左翼文人成仿吾一直担任校长,办学的重中之重,是对参加革命的大小知识分子进行短期政治培训,将他们培育成方方面面的干部。1948年,随着战争的节节胜利,中共中央决定合并华北联大和北方大学,成立华北大学,吴玉章任校长,成仿吾和原北方大学校长范文澜任副校长,下设四个部,绝大部分学员在进行培训的一部,钱俊瑞任主任。先父李新时任中共华北局青委负责人,在任弼时领导下参与重建共青团。父亲在“一二·九”运动后被学校开除,因此参加革命,但一直怀有回到大学里的梦想,对仕途看得不重。他向任弼时请求,和不愿意去大学工作的荣高棠对调,去华北大学工作,任一部副主任。

华北大学进京后,有多年办学经验的成仿吾深知校舍的重要性,第一时间在东城区接管了大批房屋,最主要的两处,就是铁狮子胡同1 号原段祺瑞执政府和崇礼故居。后者成为华北大学校部,1950年10月3日,华北大学与华北革命大学合并成立中国人民大学,这里继续是人民大学校部,直到1957年迁往西郊。这一段历史,不知什么原因,在有关崇礼住宅的记载里未见提起,如今已经很少有人知道,幸好长兄在这里度过童年,对院中景象和住在里面的人们还记得相当清楚。

东院37 号的大门是个广亮大门,仅次于王府大门,是高官规格,比较气派,外墙上还有拴马的凹槽。但是里面的房子却不如西边的院子,并且只有一进门与中院花园相通,不像西院有好几个通道与中院花园相通。所以华北大学接管以后,就把东院给了相对不那么重要的研究部;人民大学时期,这里是研究部和函授部。东院的这个广亮大门也被封闭,统一从西院38 号大门出入,因此人民大学校部称东四六条38 号院。38 号大门是金柱大门,比广亮大门低一个档次,但里面的房子却比37号讲究而且宽大,所以校部的主要部门如教务部、校长办公室、人事处和学校几位负责人的家都在这边。

38号的金柱大门里的影壁墙上竖挂着中国人民大学白底黑字的大木牌,1956年前是繁体字。由于校长吴玉章兼任文字改革委员会的主任并在1956年主持公布了第一批简化字,自然要率先垂范,大木牌很快改成了简化字。

二

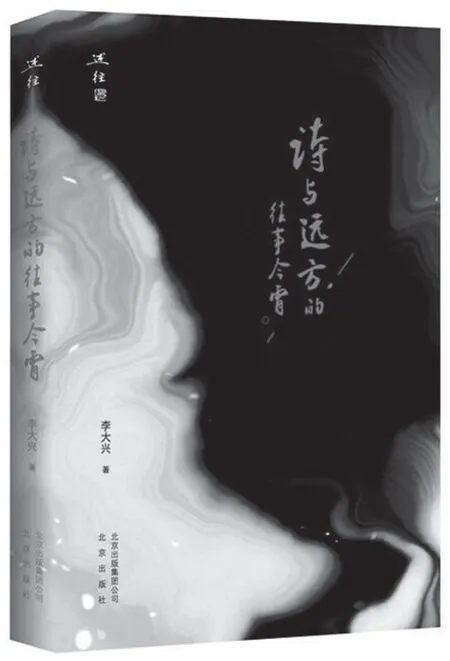

东四六条38号外景

吴玉章是中共延安五老之一,早年参加同盟会,辛亥革命时参加四川保路运动,领导荣县起义,时间在武昌起义之前。他生于1878年,在党内年高望重,虽然不过问日常运作,但以中央委员之尊出任大学校长,足见华北大学、人民大学地位之重要。华北大学的校务由成仿吾负责,人民大学成立后,原华北革命大学副校长胡锡奎任副校长兼党组书记、教务长(当时称教务部长)。成仿吾也是副校长,但排名其后,兼研究生院院长(当时称研究部长)。

据父亲回忆录《流逝的岁月》所述,从陕北公学到华北大学各级干部多是来自城市的知识分子,被称为“洋包子”,而华北革命大学的主力是一批“三八式”干部,被称为“土包子”。两位副校长积不相能,也是原“华大”干部和原“革大”干部之间摩擦的反映。在历次整风审干中,“洋包子”多半倒霉,然而人民大学建校之初,请来大批苏联专家,作风洋化,办学方向是苏联式的正规大学。“洋包子”对此比较接受,他们能比较快就说俄语、唱苏联歌曲、吃面包黄油、跳舞。

“三反”运动中,“洋包子”颇受打击。不久,成仿吾调任东北师范大学校长,邹鲁风、聂真先后调入任副校长,崔耀先任党组领导下的党委书记。(人民大学从 1950年到 1956年,既有校党组又有校党委,党组在党委之上)

人民大学成立后父亲任党组成员兼教务部副部长,由于胡锡奎主持全校工作,他是实际教务负责人。父亲后兼任党委副书记,继续负责教学行政工作,是华北大学旧人里唯一留下来的校级领导,也是党组和党委里最年轻的成员。据母亲回忆,他工作十分勤奋,几乎每天都在十二小时以上,并业余自修,从教学进而写书,终于在1960年当上教授,深得吴玉章欣赏。

除了吴玉章,其他负责人都住在东四六条38 号。这是因为人民大学校部还保留着战争时代的传统,不分办公区和生活区,办公室和宿舍比邻而居。比如我家就紧挨着教务部办公室,煤球炉子放在走廊上,锅碗瓢盆和作料放在窗台上,地上堆满煤球、劈柴,一层炉灰。住在东四六条38 号的七年多,我的三个兄长先后出生,几乎总有一个在使尿布,走廊两根柱子之间拴着的绳子上经常挂着这类东西。再过去两根柱子,则赫然挂着“教务部”的木牌。

虽然更换了几任主人,但是到20 世纪50年代,东四六条38 号仍然保护得很好。除了假山下的水池没有水以外,亭台楼阁,雕梁画栋都焕然一新,庭院总是洒扫得整洁,鱼缸和盆花摆放得错落有致。大院一进门左手的倒座房按照北京四合院的惯例是传达室和客厅,这里也不例外。因为院子大,倒座房西头的跨院也不小,好像人事处长李逸三在这里住过。其子李小峰很淘气,曾经在春游时从颐和园的高处摔下,伤得很重。后来他改了名字,成为北京大学著名教授李零。

进二道门是前院,三间北屋和三间西屋是校长办公室,三间东屋和屋后的东跨院是人事处。北屋后面是一个很漂亮的垂花门,两边是带透空玻璃窗的白墙。白墙后面便是后院,这是整个宅子的核心。高大的五间北屋,东西各有两间耳房。北屋是会议室,东耳房是顾问办公室,西耳房是副校长邹鲁风家的一部分。三间东屋是会客室,西屋则是聂真的家。西跨院是崔耀先家。后院西头有一个月亮门,又隔出一个小院,几间北屋是邹鲁风家的另一部分。东北角有一条走廊通到后罩房,是教务部和父母居家所在。后罩房一排十几间,是一个长条院,从西头到中间归教务部办公,父母安家在东头。

从西院进入中院,气派的花园中有水池、有假山,山上有一幢四面是窗的房子。花园北面的大戏台和后面的厅堂是三个院子中最宽敞的一座建筑,被用作彼时校部餐厅。再往北则是大院里最漂亮的院子;一排北屋,院子里种满花草树木,东头有一座小假山,山上有个亭子,亭子里还有藻井,胡锡奎就住在这里。

与38 号相隔一条小胡同就是39 号,住着吴玉章和教务部副部长李培之两家,这是一所中型住宅,有前后两个院子。进门的倒座房,住的是警卫班,西头是车库,停放着吴玉章乘坐的吉姆车。倒座房和前院的垂花门之间有短短的一段走廊,前院的西屋和耳房是李培之家,东屋北头的一间独立小屋也是她家的。除此之外的北屋、东屋和南屋由吴玉章和他的家属使用,后院是秘书厨师等工作人员和他们的家属住的地方。

三

人民大学是中共自己创办的第一所大学,领导阵容极为强盛,当年是中国高校之冠。1955年供给制取消后,政府制定了严密的行政级别体系,行政八级以上为部级。校长吴玉章不仅是中央委员,更因为是中共元老,级别是国家领导人的行政三级;副校长兼党组书记胡锡奎和另外两位副校长成仿吾、聂真都是行政六级;另一位副校长邹鲁风是行政七级。

这些人里,如今还比较广为人知的是中共元老吴玉章和创造社发起人之一成仿吾。胡锡奎(1896—1970)是1925年入党的早期党员,曾留学苏联,回国后从事地下工作任北平市委书记,1931年被捕入狱五年,在北平草岚子监狱中曾任秘密党支部书记,领导抗争。他1963年调任西北局书记,十年浩劫中却由于坐牢经历而被打成所谓“六十一人叛徒集团”重要成员,受迫害致死。

邹鲁风(1910—1959)是“一二·九”运动领袖之一,当时是北平学联总纠察。他接替成仿吾任副校长,后转任北大副校长兼副书记。1959年,邹鲁风率领北大、人大两校人民公社考察团赴河南、河北考察,写出了反映“大跃进”虚报后农村实际情况的调查报告。然而,庐山会议揪出“彭、黄、张、周反党集团”后,开展“反右倾机会主义斗争”,原本支持他的北大党委书记陆平和胡锡奎、聂真都由于形势变化,转而对他严厉批判。邹鲁风和考察团主要成员一起被打成“右倾反党分子”,愤而自杀。1962年“七千人大会”后,中央为错划的“右倾机会主义分子”摘帽,胡锡奎因此被调离人民大学。

聂真(1908—2005)20年代投身革命,早在抗日战争后期,就曾担任中共太岳区党委书记。不过他后来仕途不顺,反而是他的贴第一张大字报的妹妹更出名,甚至他的妻子王前知名度都要高一些。多少是因为她们,聂真十年浩劫期间有八年是在监狱里度过,不过他性格豁达,又出身于中医世家,善于自我调理,因而高龄九十八岁才仙逝。

崔耀先(1917—2005)调入华北革命大学前做过邢台市委书记,在人民大学负责党务。“文革”中人民大学被撤销,他转任北京师范学院(现首都师范大学)革委会副主任。崔耀先最著名的事情是,1977年恢复高考,他以四两拨千斤的方式,化出身问题为体检问题,录取刘源入北京师范学院。崔耀先后来任北京师范学院院长多年。

四

人民大学校部时期的东四六条38号是一道很独特的风景:大人与小孩、办公与住家、工作与生活全都混在一起,而且还有许多大鼻子的苏联专家进进出出。父辈的回忆录里,那些年创校奔忙,还一个运动接一个运动,充满张力;儿童的记忆却简单得多,保留着或美好或惊悚的时刻。

长兄在这里度过了童年,他清晰地记得,幼儿园、小学放学回来,从大门走到坐落在大院最深处的家,要穿过一段长长的成人世界:几重院落、若干机构、多少人家、各色人等。住在这么复杂的一个环境中,不需父母的教诲,也容易早熟敏感。不过,大人之间的人际关系虽然有起伏变动,却未曾波及孩子们的友谊。人民大学的几位负责人所受的传统和民国教育,让他们都还保留了谦谦君子风度,争论起来对事不对人,面子上彼此过得去,留有将来再见的余地。

东四六条38号崇礼住宅内景

长兄经常去玩的地方除了门前的长条院,就是胡锡奎家的那个院子,远则到餐厅前、假山后。和他年龄相仿的玩伴有胡锡奎的女儿春春、聂真的女儿贝贝和邹鲁风的儿子西西,他们一起在这些地方的树木花草间穿行,餐厅前东墙根还有一片竹林和一眼手压水井,也是他们出没的所在。胡锡奎夫人石水是人民大学幼儿园的园长,对孩子特别好,长兄在她家吃过很多次孝感麻糖,那是胡锡奎老家的特产。石水还带领他和春春在后院的地里种向日葵和玉米,胡锡奎笑呵呵站在旁边,背着手。聂真好像从来不会发脾气,对孩子非常和善。邹鲁风家是近邻,长兄和西西是童年亲密玩伴。崔耀先和父亲年龄资历相仿,还同是来自晋冀鲁豫,他住的西跨院有一块地,种满了西红柿,果实累累,一看便知是会种地的人侍弄的,每次去都让长兄带走一些。

苏联顾问的办公室就在后罩房东头正前方的东耳房,他们每天都来上班。夏天窗子打开,叽里呱啦的俄语声声入耳,间或字正腔圆的汉语则是由翻译徐滨发出的,她是母亲的中学同学,也是当时在中宣部工作的黎澍的夫人,穿一身西服套装和高跟鞋,不做口头翻译时,便坐在窗前的桌旁打字。

那时的中苏关系正值蜜月期,标语口号多是“牢不可破”或者“坚如磐石”一类的形容词。人民大学的苏联顾问很受尊重,从吴玉章到胡锡奎、李培之,都在苏联待过不短的时间。1955年12月31日,父亲带长兄参加为专家举办的新年联欢会,那是一场俄罗斯式的狂欢。吴玉章年纪大,致完辞后就先走了,这样所有人都很放松,开始喝酒、跳舞、唱歌,气氛越来越热烈,许多苏联专家推开椅子,在过道里跳起他们的民族舞蹈,很是地道。那一夜人们尽欢而散,过了个非常快乐的新年。

五

这一年早些时候发生反“胡风反革命集团”的运动,吴玉章在父亲陪同下去杭州休假,在报上看到公布胡风来往信件中有人民大学著名才子谢韬的几封信,这些信件又被定性为“反革命集团分子”的勾结。吴玉章立命父亲赶回北京保护谢韬。然而父亲抵京到学校査问时,才知道谢韬已被捕。此时邹鲁风和崔耀先正和公安部派来的人员谈话,研究逮捕另一著名教授何干之。父亲当即强烈反对,抗辩“证据不足”,终于说服来人没有实施逮捕。不久吴玉章说情,何干之幸免于难。

谢韬被捕后,吴玉章亲自出面保释,将谢韬接到东四六条39 号自家院中东厢房监视居住,后转人大宿舍。但是那时纠正错误是不可能的,到了1960年,谢韬终究还是没有能够免牢狱之灾,只不过在监狱里不是作为囚犯,而是担任给国民党战犯宣讲马列主义的教员。

吴老很喜爱我的几个兄长,连他们的学业都亲自过问。长兄对39 号院里的人和事很熟悉,比如专用厨师老赵,厨艺精湛,且身材高大,不怒而威,有首长的做派,经常碰到哨兵给吴玉章敬过礼以后又给他敬礼。就连我都还记得吴老去世前不久的样子、1966年秋天那所落木萧森的四合院。那是一位身材不高、相貌清癯的老人,声音已经衰弱,但仍然目光如炬。

父亲对吴玉章终身充满尊敬与感激,他说过多次,如果不是吴老,自己的后半生不知道会是怎样。1957年反右运动中,是吴玉章解救父亲,父亲才没有被打成人民大学最大的“右派”。当时各单位都在积极抓“右派”分子,抓得越多、级别越高,就显得越有成果,既有利于自保,还有可能升迁。父亲当时正在校外编写大学教科书,人不在往往是巨大的不利因素,于是被别人上报市委,说他擅自召开校务委员会并让大“右派”参加。幸得吴玉章保护,并指点他回到学校参加运动,得以过关。

就在这如火如荼的岁月,人民大学校部终于在1957年10月迁往西郊,东四六条38 号院移交给轻工业部。

1953年,长兄有一天吃完杏子,把核埋在长条院的花池里,后来生根发芽,长成一棵小树。桃三杏四梨五年,树长到1957年开了满树杏花,芬芳馥郁,结了不少杏子。1968年,他曾经回到这里,看到这棵树已经成长为一棵大树。再一次来,已是1995年,树已经不见了。

2001年,吴玉章的骨灰从八宝山迁回故乡安葬,长兄在护灵的队伍中见到了春春和西西的哥哥。举行仪式的当晚,他约上春春等人一起去看望谢韬。谢韬见到他们,十分激动,滔滔不绝地说到午夜。2005年夏天,长兄参加聂真的遗体告别仪式,见到了贝贝,这是从东四六条38号搬走四十八年后的重逢。

改革开放以来,北京风貌变化之大,令我往往有走在一个陌生城市的感觉。市区许多熟悉的街道、胡同、小院都已了无踪迹。然而38 号院基本上保留了下来,只是换了门牌号码,如今已经成为北京四合院文化的范本之一,不过仍是私人住宅,里面有很多住家,不对外开放。紧闭的大门内,据说设有保安,将慕名而来的观光客拒之门外。

在一个夏天的傍晚,我经过那里,想象着一甲子前胡同的黄昏景象。65号的大门忽然开了,走出一个年轻女郎,穿着短裙,长发在晚风中飞扬。真的是“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改……”