家庭资产、住房信贷与消费者行为

——基于微观数据的实证分析

杭 斌,闫娜娜

(山西财经大学 a.统计学院;b.财政与公共经济学院,山西 太原 030006)

一、引言

由《中国家庭追踪调查》(China Family Panel Studies,以下简称为CFPS)数据可知,近年来中国家庭总资产增长迅速。2010年年初,中国家庭户均总资产为25.70万元,其中城镇家庭的户均总资产为40.13万元,截至2018年年初,这两个指标值已分别达到了97.92万元和137.03万元。按照生命周期理论,决定家庭消费的是其一生的财富。家庭总资产大幅度增加不仅意味着持久的收入提高,同时也增强了家庭防范和抵御流动性约束及收入风险的能力,理应对家庭消费有显著的财富效应。家庭总资产可以大致分为以住房资产为代表的非金融资产(除房产外,还包括生产经营资产、耐用消费品等)和金融资产。与发达国家不同,中国家庭金融资产中占比最高的是银行存款(目前约为85%),而不是股票。

住房资产与金融资产关系密切。家庭在购房前通常会增加储蓄,购房行为发生时部分金融资产就会转化为非金融资产;反过来,家庭可以通过住房出让、出租、抵押获得收益或者进行银行贷款。理论上,住房财富与金融资产对家庭行为产生的影响类似,由于制度的不断创新(如住房反向抵押,住房二次抵押贷款等等)极大地提高了住房的流动性,使得从住房权益中提取现金变得非常简单,就像出售股票一样[1]。

然而,许多研究表明,住房资产和金融资产有各自的特点,其财富效应也因此存在一定差异:首先,住房既是投资品又是生活必需品。因此,如果家庭的购房目的是自己居住,则因房价上涨带来的住房增值对消费没有实质影响。此外,许多老年人有遗赠动机,在房价高企的今天,老年房主可能更愿意把住房而不是金融资产留给缺乏购房能力的子女。其次,现实中人们往往将不同种类的财富分为不同的“心理账户”,这些账户是不能相互替代的。例如,人们会将一些流动性强的资产用来满足日常支出,将住房资产作为长期储蓄。再者,住房具有看得见且价值高等特点,因而属于可以彰显家庭社会地位的财富,而储蓄存款、股票等资产则是不可观测的。从这个意义上讲,人们理应更加注重住房条件的改善。家庭住房资产和金融资产各自的边际消费效应有多大?正确回答这个问题对于制定相应的经济政策、促使居民消费稳定增长有积极意义。

一个值得关注的现象是,近年来随着中国房价持续快速上涨和住房抵押贷款业务迅速发展,越来越多的家庭在购房时采用了“首付+贷款”的支付方式。与此同时,家庭还贷压力也在不断加重。CFPS数据显示,2010年年初城镇家庭中有房贷债务的户数占比约为7.36%,这些家庭需要偿还的房贷余额平均为8.48万元,到2018年年初这两个指标已分别上升为15.97%和32.68万元。与此同时,城镇家庭住房资产在家庭总资产中的占比也从77 %上升为84%,显然家庭住房资产占比的提升与房贷债务增加有关。住房信贷的杠杆作用不仅导致了家庭住房资产的迅速增加,还直接影响着家庭消费。一方面,个人住房按揭贷款有助于缓解流动性约束,避免消费大幅下降。但另一方面,房贷杠杆水平(即待偿还的房贷余额与家庭总资产或家庭住房资产之比)越高,家庭可以自由支配的现金流就越少,从而可能会抑制消费。总之,住房贷款既影响家庭消费又与家庭住房资产相关,如果遗漏了这个重要解释变量,模型的估计结果将是有偏且非一致的。

二、文献综述

(一)家庭住房财富与消费

国内外关于家庭资产与消费关系的研究大多基于生命周期假说(以下简称LCH)。该理论认为,消费者在安排当前消费时,是从一生效用最大化出发,也就是要将预期的一生总财富在生命周期的各个阶段做出最优分配。随后,霍尔将理性预期学说引入了LCH,提出了理性预期生命周期假说(以下简称RELCH)。为了验证LCH和RELCH,一些学者考察了家庭财富与消费的关系。早期的研究集中于分析家庭住房财富对消费的影响,大多数采用宏观时间序列数据的估计结果都显示二者为显著的正相关关系[2]。然而,用微观面板数据得到的结论显示住房财富对消费的影响不显著[3],且由于老年人面临更大的健康及财政风险,对大多数退休老年人而言,住房财富是应对突发事件的缓冲储备,因此住房财富仅影响年轻人的储蓄,很少被老年人用来资助消费[4]。也有学者进一步分析了住房财富发挥作用的条件,认为必须同时满足以下四个条件住房财富才能够充分发挥作用:不存在流动性约束;住房财富与其它财富可以直接替换;家庭能够花费其住房资本收益,即不存在变现困难;房主没有遗赠动机[5]。

(二)住房资产与金融资产对消费的影响

近年来的研究已不再局限于住房资产的财富效应,而是越来越注重不同种类的资产对消费的影响。发达国家的家庭资产组合中,股票资产在金融资产中处于支配地位,非金融资产主要由住房资产构成。因此,国外很多关于家庭资产结构与消费关系的文献都比较了住房财富和股票财富的边际消费倾向。但迄今为止,仍没有一致的结论。一些学者利用1982—1999年美国各州的季度数据和1975—1996年14个发达国家的年度数据,研究了住房财富、金融财富和消费支出之间的联系。两组数据的研究结果都表明,房地产市场财富变化对消费有重要影响,而股票市场财富效应的证据很弱,即住房财富对消费的影响要大于金融资产,消费对住房财富的变化更加敏感[6]。这就是说,在影响发达国家消费方面,住房市场似乎比股票市场更重要。然而,有学者对不同国家的研究表明,在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、日本、瑞典等国家消费对金融资产的变化更加敏感[7]。

(三)家庭资产结构、信贷市场与消费

一些研究发现,不同国家资本市场的发达程度不同,家庭面临的信贷约束程度不同,住房资产和金融资产对消费的影响会因此而存在差异。Catte 等对10个经合组织(OECD)国家所做的研究表明,在信贷市场高效成熟的国家(比如澳大利亚、加拿大、荷兰、英国和美国),家庭很容易通过抵押房屋获得资金,也许正因为如此,这些国家住房财富的边际消费倾向整体上高于金融资产的边际消费倾向[8]。Slacalek的研究也表明,相对于其它发达国家,美国和英国住房资产对消费的影响要更大一些。特别是在1988年以后,各种金融创新提高了住房资产的流动性,使得住房资产对消费的影响增强[7]。Tunc和Yavas利用美国1987—2013年的数据分析了储蓄率的决定因素,并侧重考虑了住房按揭贷款的影响。研究发现,住房按揭贷款与储蓄率之间为显著的负相关关系。按揭贷款每增加10个百分点个人储蓄率平均下降9.1个百分点。此外,模型中加入按揭贷款这个解释变量后,显著改变了其它解释变量对储蓄率的影响。这就意味着,住房按揭贷款是储蓄率的一个重要解释变量,遗漏该变量将导致计量经济模型的有偏、非一致估计[9]。

国内学者关于家庭资产与消费关系的研究起步较晚,但近年来相关文献增加迅速,且结论也不尽相同。一些学者关注家庭的不同资产对消费产生的影响,实证研究表明中国住房资产对消费的影响大于金融资产。例如,张大永和曹红采用2011年中国家庭金融调查数据,系统地研究了各类家庭资产对消费的影响,结果表明住房资产对消费的影响最大[10]。也有学者认为金融资产对消费的影响相对较大。例如,刘也等使用CHFS数据得出的结论是,金融资产对消费的影响明显大于住房资产对消费的影响[11];李涛和陈斌开严格区分了“资产效应”和“财富效应”,他们利用2009年中国城镇家庭调查数据所做的研究表明,住房资产不存在“财富效应”[12]。

以上文献的共同点是:第一,国内学者的研究均未考虑住房信贷市场对家庭资产与消费关系的影响。第二,都没有估计购房意愿对消费的影响。第三,低收入家庭更有可能受到流动性约束和预防性储蓄动机影响,因此与高收入家庭相比,低收入家庭的消费可能对金融资产更为敏感,但绝大多数文献忽略了这个问题。

三、数据处理与研究设计

(一)数据处理

本文采用了CFPS2010年、2012年、2014年、2016年和2018年的调查数据。已有很多文献详细介绍了该数据库的特点,为了避免重复,本文不再赘述。在实证分析时,我们对CFPS数据做了如下调整。

1.按照构建平衡面板的设想,本文首先排除了中途退出调查的家庭。城乡总样本每年包含的家庭为9 656户,但因为受到城镇化影响,城乡样本中每年都有部分农村家庭转变为城镇家庭,故城镇样本有不断扩大的趋势。

2.家庭纯收入、家庭总消费以及非耐用消费品支出等都存在一些异常低或异常高的值,为此本文在1%的分位数上对这些变量做了双边缩尾处理。

3.在实证分析时,考虑到非耐用消费品中个别小类缺乏相应的价格指数,并且样本期消费价格波动不大,居民消费价格年均增长率为2.61%。此外,我们也曾考虑使用消费价格总指数对家庭纯收入、消费、家庭住房价值、家庭金融资产以及房贷余额等价值变量进行平减处理,其结果与未处理时并无太大差异。因此,我们没有对价值类变量进行价格平减处理。

4.CFPS中的食品支出年度数据是由月度食品支出乘以12得到的,如果家庭在该月举办过大规模宴请,当年食品支出就会被严重夸大。另一方面,少数家庭的收入过低,不足以维持正常食品消费。这两个因素导致CFPS中每年都有几百户城镇家庭的食品支出大于其纯收入,从而在一定程度上拉高了整个样本的消费率。为此,我们在实证分析时剔除了这些家庭。

5.CFPS中没有“户主”这一指标。为此,本文依据问卷中“谁是家庭主事者”确定了户主。

(二)研究设计和变量说明

我们认为,中国家庭历来有瞻前顾后、未雨绸缪的传统,追求的是长期消费效用最大化,这一点与理性预期生命周期假说是一致的。但理性预期生命周期假说认为:如果消费者具有前瞻性,则前期消费就是本期持久收入的最佳预期,且意料之中的收入变化对消费没有影响,因为这些信息已在本期消费中得到了充分体现。按照理性预期持久收入假说,本期消费仅与前期消费有关,其它任何变量(包括同期收入)对消费都没有解释或预测能力。然而,大量实证研究表明消费对同期收入的变动高度敏感[13-14]。根本原因在于,要把一生的财富均匀地分配到生命周期的各个阶段,借贷和储蓄是必不可少的,而现实中资本市场是不完善的,并且收入具有不确定性。近年来,中国消费信贷市场得到了较快的发展,特别是互联网金融借贷,它们在弥补传统金融服务不足、便利居民借贷等方面发挥了积极的作用。但是,低收入群体仍然很难按正常利率获得借款。一方面正规金融机构存在严格的风险审核流程且对抵押物的要求较高,还款风险较大和缺乏抵押物使得低收入家庭很难从正规金融机构借到钱[15];另一方面,互联网借贷虽然可以在零抵押、零担保的纯信用认证模式下进行,但低收入群体往往面临借贷利率较高的问题[16]。此外,许多家庭面临未来不确定性时,会“自愿”接受流动性约束。与发达国家相比中国的社会保障水平仍有一定的差距,消费者需要考虑养老、医疗、子女教育等方面的问题,当未来收支有很大的不确定性时,个体宁愿降低当期消费,也不愿意借钱,从而产生内生性流动性约束。

基于以上分析,本文在设定模型时着重考虑了以下四个方面。

第一,家庭资产对消费的影响与金融市场的发育程度有关。住房信贷的发展会降低居民的购房储蓄,并最终通过增加住房财富对消费产生促进效应。此外,住房金融创新有助于提高住房资产的流动性,从而增强住房资产的财富效应。近10多年来,中国个人住房贷款的迅速增长对于缓解居民购房压力、平滑消费起到了重要作用。但住房金融市场发展仍然滞后于发达国家,例如,“住房反向抵押”“二次抵押贷款”等金融工具的应用,在国内尚处于探索阶段,家庭住房资产 “变现难”的问题尚未得到解决。

第二,尽管“首付+贷款”的支付方式大大减轻了家庭在购房准备阶段的储蓄压力,但理性消费者为了避免还贷阶段消费大幅度下降仍然会尽力增加金融资产的积累。因此,要正确解释家庭金融资产对消费的影响,建模时应该考虑“家庭购房意愿”这个重要因素。

第三,为了检验我们的判断是否正确,在下面的实证分析中,我们将分别估计包含房贷规模和购房意愿的模型以及不包含这些因素的模型,并对它们进行比较。

第四,理性预期生命周期假说成立的前提之一是家庭可以支配未来收入。但现实中,中国的金融市场还不够成熟,家庭固定资产的流动性较弱,养老、医疗、失业等社会保障水平较低。在这种情形下,低收入家庭由于预防性储蓄不足,其消费会受到流动性约束或收入波动的影响。CFPS数据也显示,低收入家庭的住房资产和家庭金融资产整体上明显低于高收入家庭,也即低收入户防范和抵御风险的能力弱于其它家庭。为了识别流动性约束和收入风险产生的影响,本文以家庭长期收入的中位数为分组标志,将家庭分为两组,并在此基础上分别估计了家庭住房资产、家庭金融资产、家庭购房意愿以及住房信贷对两组家庭消费的影响。

根据以上分析,我们把模型设定为:

lnyit=β0+β1lnhassetit+β2lnfassetit+

β3lnincomeit+α1lnhdebtit+α2fq4y_fit+

γeit+λi+uit

(1)

其中,变量下标i和t分别代表家庭和年份,λi代表个体效应,即变量的值是因个体及时间不同而改变的。如果模型中的解释变量与λi相关,则该模型为固定效应模型。随机效应模型假设个体效应λi与所有解释变量都不相关。这里需要说明的是,CFPS数据中大多数变量的实际发生年份与调查年份不一致,例如,第t+1年的调查数据对应的是第t年的家庭消费。式(1)中t代表数据实际发生的年份,而不是调查年份。例如,t=2017,我们反映的是2018年的调查数据。

(三)变量说明

1.因变量

本文的因变量yit是家庭非耐用消费品及服务支出。非耐用消费品及服务支出=家庭消费总支出-耐用消费品支出。按照国际上通行的标准,“耐用消费品支出”属于家庭资产,故本文将其从消费总支出中扣除。

2.解释变量

家庭年初总房产市值hassetit。该变量来自CFPS中的问项“您家现有住房的市场总价是多少?”。特别需要注意的是,CFPS中流量数据和存量数据发生的时间是不一致的,前者描述了“上一年”或“过去12个月”的情况。例如,有关家庭收入前两轮调查的问卷是:“您家去年的总收入是多少?”。而后者,例如家庭住房价值是存量,反映的是家庭在接受采访时的住房资产市值。显然,当前的家庭住房资产不能用来解释去年的消费。考虑到住房价值与房价变动密切,我们用采访时记录的家庭住房价值除以家庭所在地区上一年的房价指数,以此代表上一年年初的家庭住房价值。

家庭年初总金融资产fassetit。该变量由现金、银行存款、股票、基金、债券、金融衍生品、保险等合计而成,其中占比最大的是银行存款。与家庭住房价值类似,fassetit反映了家庭在接受采访时的金融资产。我们知道,在实际利率接近于0的情形下,家庭本年年初的金融资产加上当年收入,减去当年支出就大致等于下一年年初的家庭金融资产。由此我们可以依据家庭接受采访时的金融资产和上一年的家庭收入、家庭支出,倒推出上一年年初的家庭金融资产。

家庭纯收入incomeit。家庭纯收入和家庭总收入的差别主要在于:家庭纯收入扣除了经营性收入的生产成本,只计算纯收入或净收入,而家庭总收入没有扣除成本。从2012年起,CFPS就只公布家庭纯收入。

各省(直辖市)家庭平均房贷债务余额hdebtit。家庭房贷债务余额是指家庭的待偿房贷本息总额,我们计算了各省(直辖市)家庭平均房贷债务余额,用以描述各地区住房信贷市场的规模和发展水平。

家庭购房意愿fq4y_fit。CFPS包含了“住房购买(建造)年份”这一问项。由此可以得知,受访家庭的住房是哪一年购买或建造的(最早的是1910年),这就为我们比较家庭在购房前后的消费行为提供了很大便利。本文定义在第t+1年(t代表数据实际发生的年份,取值2009、2011、2013、2015、2017)及以后年份有购房行为的家庭为有明确购房意愿的家庭,并且定义了虚拟变量Tit。对于在第t+1年和以后年份买房的家庭,有Tit=1,否则Tit=0。例如,当t=2009时,如果家庭在2010年及以后的年份购买了住房,则消费函数反映的是家庭在购房前的消费行为。同理,Ti2011=1代表计划在2012年及以后年份购房的家庭。

eit为其它控制变量。主要有:家庭规模、户主年龄、户主文化程度、户主性别、户主婚姻状况等等。其中,不随时间变化而变化的变量,例如户主性别等,已经体现在个体固定效应中。因此,在实证分析时,控制变量中没有考虑这类变量,只保留了“家庭规模”。

四、实证分析

(一)模型估计结果

根据本文的研究设计,利用2010—2018年的家庭追踪调查数据,我们估计了模型(1)。由于农村不存在房地产市场,且农村住房仍以自建为主,故本文的研究对象仅限于城镇家庭。由CFPS可知,截至到2018年年初中国城镇家庭户均住房为1.11套,但住房分布很不均匀,有些家庭有多套住房,同时14.94%的家庭没有自己的住房。鉴于有房户和无房户的消费行为可能存在很大差异,且我们的主要目的是考察家庭住房资产和金融资产对消费的影响,本文只考虑了有住房的城镇家庭。

Hausman检验的一个重要功能是检验个体效应λi是否与解释变量相关,即检验固定效应模型和随机效应模型的适用性。Hausman检验的原假设为“H0∶corr(λi,Xi)=0”(其中Xi是解释变量),即个体效应与解释变量不相关,随机效应模型为正确模型。无论原假设是否成立,固定效应模型的最小二乘估计量都是一致估计。如果原假设成立,应采用随机效应模型。如果原假设不成立,表明λi与解释变量相关,应使用固定效应模型。Hausman检验结果显示,χ2(7)等于95.74,p值为0.000 0,强烈拒绝原假设,由此我们认为应该使用固定效应模型,而非随机效应模型。

根据Hausman检验的结果,个体效应与解释变量之间存在相关性,即存在内生性问题,因此,我们使用固定效应模型,也能够在一定程度上减轻内生性问题。

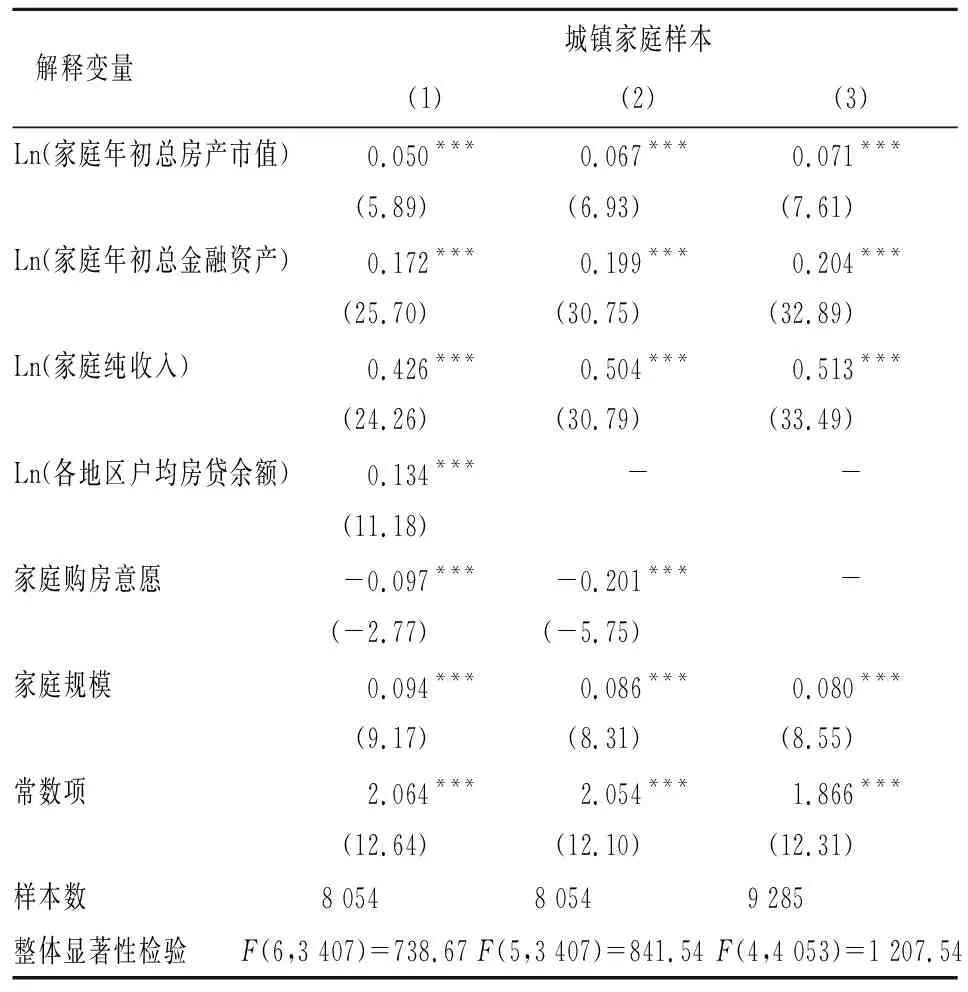

由表1第1栏可知,所有解释变量的影响均在1%的显著性水平下显著。其中,非耐用消费品消费关于家庭住房资产和金融资产的弹性分别为0.050和0.172,即家庭住房资产对消费的财富效应明显小于家庭金融资产对消费的影响。可能的原因主要有:一是大多数城镇家庭只拥有一套住房(CFPS显示,截至2018年年初,城镇有一套住房的户数在有住房家庭中的占比为81%),也即大多数家庭可能把住房视为消费品而不是投资品;二是中国的住房金融市场还不够发达,住房资产变现难的问题尚未得到解决;三是中国老年人普遍存在住房遗赠动机。这些因素都对住房资产的财富效应有抑制作用。

“各地区户均房贷余额”反映了各省(直辖市)住房信贷市场的规模和发展水平,其系数代表住房信贷对消费的“净”影响。估计结果显示,住房信贷规模与家庭消费为正相关关系。对此,我们的解释是:住房信贷有助于家庭降低购房储蓄目标,缩短家庭为购房而储蓄的时间,从而起到了平滑消费的作用。另一方面,还贷支出又可能会挤出家庭消费。但是如果消费者是理性的,就会尽力做到未雨绸缪,其还贷期的生活水平因而不会大幅度降低。估计结果也显示,如果家庭计划在未来若干年内买房,其消费会显著下降。也就是说,在理性预期生命周期框架下,家庭储蓄目标不仅仅是攒够首付款,还须为意料不到的风险做准备。

表1 模型(1)的估计结果因变量:Ln(非耐用品消费)

注:1.***、**、*分别表示在1%、5%、10%显著性水平下显著。下同。2.估计值下面括号内为t值,计算t统计值时采用了稳健标准误。3.“各地区”是指省(直辖市)。4.表中第1栏代表模型(1)的估计结果;第2栏表示排除了解释变量“各地区户均房贷余额”后的估计结果;第3栏是同时遗漏了“各地区户均房贷余额”和“家庭购房意愿”两个解释变量后的估计结果。

由表1第2栏可知,“各地区户均房贷余额”这一解释变量的遗漏,显著改变了其它解释变量对消费的影响。“家庭年初总房产市值”和“家庭年初总金融资产”的回归系数分别由原先(表1第1栏)的0.050和0.172增大为0.067和0.199。这是因为,按照定义,家庭住房总资产等于家庭住房净资产加上房贷。尽管“各地区户均房贷余额”这个重要解释变量被遗漏了,但由于它和家庭住房总资产相关,“家庭年初总房产市值”会在一定程度上充当它的代理变量,即“家庭年初总房产市值”的回归系数中包含有住房贷款对消费的影响,从而严重高估了家庭资产的财富效应。此外,“家庭纯收入”和“家庭购房意愿”的系数也发生了明显变化。再由表1第3栏得知,同时去掉“家庭购房意愿”和“各地区户均房贷余额”后,剩余解释变量“家庭年初总房产市值”“家庭年初总金融资产”以及“家庭纯收入”的回归系数进一步增大,说明“家庭购房意愿”也是一个与模型(1)中其它解释变量相关的重要因素。就我们所知,国内关于家庭资产结构对消费影响的研究尚不多见,并且都没有考虑到金融市场和购房意愿,其估计结果很有可能会受到内生性的影响(如张大永和曹红[10]、刘也等[11])。

(二)稳健性检验

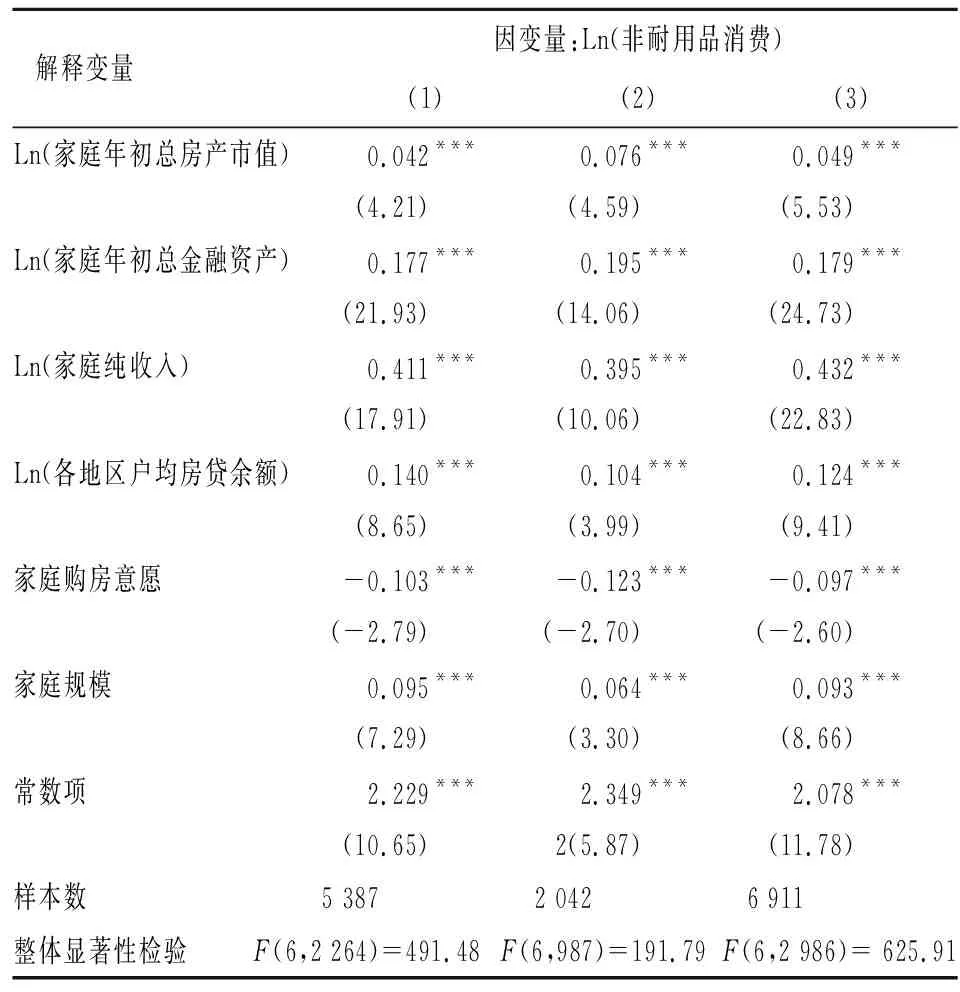

为了检验估计结果的稳健性,我们从3个方面对样本作了调整,并重新估计了模型。第一,估计模型时仅考虑1997年之后购房的家庭。这是因为,1998年中国城镇住房制度的全面改革,为房地产业的蓬勃发展和个人住房贷款业务迅速拓展奠定了制度基础。也即1998年前后两个时期的经济环境存在很大差异,而样本中许多家庭的住房是1998年之前购买或建造的。第二,进一步排除了2009年以前购房的家庭。原因是,截至2009年,较早购房的家庭可能已经还清住房贷款,且2009年以来,房价上涨幅度明显加大。第三,从横截面样本中去掉北京和上海的受访户。CFPS中包含有许多普通县市,同时又包含了北京、上海等直辖市。这些一线城市具有高收入、高房价、高城市化的特点,其住房需求远远大于普通县市。为了检验模型的适用性,我们从样本中排除了北京、上海的数据(这两个城市在5期采访中受访家庭最多,分别为87和609个)重新估计了模型(见表2第3栏)。

对比表2和表1第1栏可知:

排除了1997年以前购房的家庭后,样本观测值由原先的8 054个减少至现在的5 387个,但表2与表1的结论仍然是一致的。系数估计值仅发生了微弱变化,显著性水平没有任何改变。进一步排除了2009年以前购房的家庭后,样本观测值缩减为2 042个,“家庭年初总房产市值”和“家庭年初金融资产”的系数都变大了。尽管如此,家庭住房资产的财富效应仍小于家庭金融资产对消费的影响(分别为0.076和0.195)。变化相对较大的还有“各地区户均房贷余额”和“家庭购房意愿”的回归系数(由原先的0.134和-0.097改变为0.104和-0.123),这一现象可能与样本大幅度缩减有关。

表2第3栏显示,排除北京、上海后,大多数变量的系数几乎没有变化。总之,尽管采用的样本存在较大差异,但表2中三组估计结果的结论是一致的,且其它解释变量的回归系数变化不是很大,回归系数的符号和统计显著性也未发生任何改变。由此我们认为,模型的估计结果是稳健的。

表2 稳健性检验

注:表2中“(1)”为1997年后购房的家庭样本回归的结果;“(2)”为2008年后购房的家庭样本回归的结果;“(3)”为去掉北京市和上海市后的家庭样本回归的结果。

(三)流动性约束和收入风险的识别

按照理性预期生命周期假说,收入或资产的暂时变化对消费没有影响。但如果存在流动性约束和收入风险,消费对同期收入或资产就是高敏感度的[14]。最自然的解释是,由于资本市场不够完善,低收入家庭很难按照正常利率获得所需贷款,其消费因此会受到现期收入约束。另一个重要解释是,如果预期未来收入有很大的不确定性,消费者就会有较强的预防性储蓄动机。而收入的增减与预防性储蓄动机的强弱呈负相关关系,收入大幅度增加,消费者的预防性动机就会减弱,从而会增加消费;反之,如果收入明显下降,消费者的预防性动机会增强,其消费会随着收入降低而减少。Carroll指出,流动性约束和预防性储蓄动机之间关系非常密切,例如,容易受到流动性约束的消费者有更强的预防性储蓄动机;而不确定性的增大又会强化流动性约束[17]。因此,从实证分析角度很难区分二者对消费的影响。

为了估计流动性约束和(或)收入不确定性的影响,我们首先计算了样本期家庭纯收入在时间上的均值(即家庭长期收入),然后依据家庭长期收入排序计算了中位数,并以收入中位数为分组标志,将家庭分为两组。在此基础上分别估计了不同收入群体的消费行为。目的是通过对两组参数的比较,识别流动性约束和(或)收入不确定性的强弱导致的消费行为差异。结果显示:

与高收入家庭相比,低收入家庭对金融资产更为敏感,这是因为,低收入家庭面临更强的流动性约束和收入不确定性,且金融资产(特别是储蓄存款)的流动性强于住房资产。此外,两组家庭消费关于收入的弹性分别为0.452和0.403,即相对于高收入家庭,低收入家庭的消费对当前收入更为敏感。

表3 流动性约束和(或)收入不确定性的估计

注:低收入家庭和高收入家庭分别指家庭长期收入低于或高于中位数的家庭。

如前所述,住房信贷兼有拉动消费和抑制消费的作用。一方面,个人住房按揭贷款有助于缓解流动性约束,导致消费增加。但另一方面,房贷杠杆水平越高,家庭可以自由支配的现金流就越少,从而可能会抑制消费。低收入家庭的还贷压力明显大于高收入家庭,因此会更多地抑制消费,以至于住房信贷对消费的净影响明显降低。估计结果还表明,家庭购房意愿的系数分别为-0.129和-0.078,即为了攒够购房首付,低收入家庭不得不更多地牺牲当前消费。

总之,流动性约束和收入风险使得家庭消费对家庭资产和同期收入高度敏感,并在一定程度上抵消了住房信贷发展带来的积极影响。

五、结论

我们认为,家庭资产对消费的影响与金融市场发育程度有关。利用2010—2018年的CFPS数据得到的估计结果表明:家庭住房资产对消费的财富效应明显小于家庭金融资产对消费的影响;住房信贷规模与家庭消费为正相关关系。为了检验估计结果的稳健性,我们从样本中分别排除了购房时间在1998年和2009年之前的家庭以及北京、上海的数据,尽管样本大幅度缩减,但以上结论仍然成立。

我们发现,如果模型遗漏“各地区户均房贷余额”这一解释变量,将严重高估家庭资产特别是金融资产的财富效应。如果同时遗漏“家庭购房意愿”和“各地区户均房贷余额”,剩余解释变量的回归系数将进一步增大。也就是说,如果模型不包含这两个变量,将产生严重的“遗漏重要解释变量偏倚”。

为了识别流动性约束和(或)收入不确定性的强弱导致的消费行为差异,本文以家庭长期收入的中位数为分组标志,将家庭分为两组,在此基础上分别估计了低收入组和高收入群体的消费行为。结果显示:与高收入家庭相比,低收入家庭对住房资产和金融资产以及当期收入更为敏感,这是因为,低收入家庭面临更强的流动性约束和收入不确定性;低收入家庭的还贷压力明显大于高收入家庭,因此会更多地抑制消费,导致住房信贷对消费的净影响明显降低。

以上分析给我们的启示是:第一,截至2018年,中国城镇家庭户均住房资产已达到116.76万元,在家庭资产中的占比高达84%。加快住房金融发展、推动金融创新将有利于家庭住房资产发挥更大的财富效应,从而促进居民消费稳定增长。第二,房价上涨过快会逐渐抵消住房信贷带来的红利。尽管住房信贷本身有缓解流动性约束的功能,但购房首付和房贷债务不断攀升,对于许多有购房意愿的家庭仍然会形成巨大压力。第三,对于真正需要住房的家庭,申请住房贷款是他们的主要融资渠道。住房贷款首付比例或利率提高无疑会加大这些家庭的购房难度,迫使他们更多地增加储蓄。