王献之

杜骏飞

从时间的深处回溯,

我遇见金陵的桃叶渡,

它安坐东晋,

就在秦淮河与青溪的汇合处。

我遇见秦淮河水正值壮盛,

桃叶古渡,位于南京江南贡院以东,现仅存“桃叶渡碑”和“桃叶渡亭”。

秦淮河,为长江下游右岸支流。古称“龙藏浦”,汉称淮水,唐以后改称秦淮,由东向西横贯南京主城,注入长江,被称为南京的母亲河,历史上极富盛名。

青溪,为三国东吴在南京东南所凿东渠,亦名九曲青溪。年久湮废,今仅存入秦淮河的一段。

整日里波涛汹涌,

我遇见渡口上闪现着他,

一袭白衣,

白衣下的王献之,

字子敬,小名官奴。

和想象的一样,王献之

美风神,

褒衣博带,宽衫大袖,

和想象的一样,

他总在接送桃叶,在桃叶渡。

于是我以雉为贽,

深施一礼,

问子敬

这渡口是否真的是因她而名,

而一切故事又由她而起?

王献之笑而不语,

只看着水面上荡漾的春风,

而后,低声唱道:

“桃叶复桃叶,

桃树连桃根。”

这是他写给桃叶的歌,

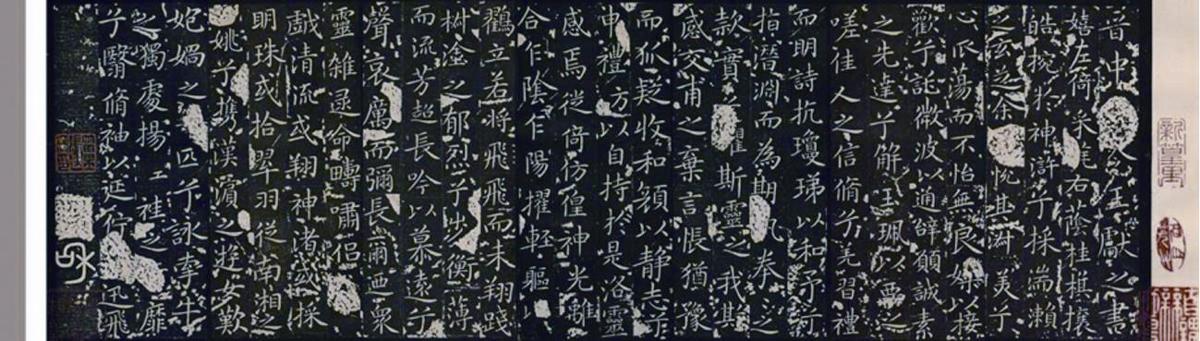

王献之(344年-386年),字子敬,小名官奴。生于会稽山阴(今浙江绍兴)。东晋书法家、诗人、画家、官员,“书圣”王羲之第七子。

《晋书》上说:“献之……少有盛名,而高迈不羁,虽闲居终日,容止不怠,风流为一时之冠。”其行止气象,由此可知。

古秦淮河,曾浪涌波翻,其宽度也是后世秦淮河的数倍,与现今的清幽之象迥异。早年,在内秦淮河河底,考古部门曾发现南北朝时期的商船残骸,由此可见,那时是何等的水深湍急。

所幸我还记起,便悠然接诵:

“相怜两乐事,

独使我殷勤。”

大约,是千年的际会吧,

刹那间岸上的花都开了,

王献之

他点点头仰视天空,

似乎心事重重,

无心敷衍他人的样子,

但我却知道,他一向高冷,

小时候,

他曾和两个哥哥去拜访谢安,

徽之、操之闲话甚多,

只有献之,辞色清淡。

三兄弟走后,

有人问谢安道:

“王氏兄弟相比,谁好?”

谢安说,

王献之难得,

因“吉人辞寡”,值得赞叹。

又一次,献之和哥哥共在一室,

忽遇家中失火,

哥哥倉皇而逃,

传说,王献之的爱妾桃叶,经常在此渡口往来,亦时常为之心悸,于是,王献之在渡口亲自迎接,并为桃叶写下许多缠绵悱恻的情诗。

一说,桃叶为建康城的卖砚女,且为一位文采斐然的奇女子。《玉台新咏》里收录了桃叶的《答王团扇歌》三首和《团扇郎》等诗篇,其一如下:

“七宝画团扇,灿烂明月光。与郎却暄暑,相忆莫相忘。”

诗句质朴动人,一至于此。

中学课本里,有一个我们熟悉的故事:

王黄门兄弟三人俱诣谢公,子猷、子重多说俗事,子敬寒温而已。既出,坐客问谢公:“向三贤孰愈?”谢公曰:“小者最胜。”客曰:“何以知之?”谢公曰:“吉人之辞寡,躁人之辞多,推此知之。”

大意是:黄门侍郎王子猷兄弟三人一同去拜访谢安,子猷和子重大多说些日常事情,子敬不过寒暄几句罢了。三人走了以后,在座的客人问谢安:“刚才那三位贤士谁更好一些?”谢安说:“小的最好。”客人问道:“何以见得?”谢安引《易·系辞下》说:“贤明的人话少,急躁的人话多。”

就此而言,谢安在王献之很小的时候,就已是他的知音,后来更成为他的伯乐。

《易·系辞下》里还说:“君子知微知彰,知柔知刚,万夫之望。”这大约指的就是谢安这样的人吧。

献之却呼左右进来,缓缓扶出,

神色恬然。

还有人传说,

献之睡在书斋的那一晚,

曾对夜盗置之不理,

到末了,才提醒道:

“偷儿,请留下祖传的青毡”

俱往矣。

我想起献之的文采,

也是美而惊心的寡言,

大约,料定了读者自有默契

抑或,是只顾自家意兴,

他写山阴道之行:

“山川自相映发,

使人应接不暇。”

只寥寥数语,

便已道尽眼中珍奇。

读子敬文章太久,

知道他的故事太多,

于是,

我这久远后的陌生人,

在东晋

《晋书》记道:(王献之)尝与徽之共在一室,忽然火发,徽之遽走,不遑取履。献之神色恬然,徐呼左右扶出。

又:夜卧斋中而有偷人入其室,盗物都尽。献之徐曰:“偷兒,氈青我家旧物,可特置之。”群偷惊走。

王献之有文集十卷,始见于《隋书·经籍志》注文记载,称已亡佚。《新唐书·艺文志》已不见著录。张溥在《汉魏六朝百三名家集》中辑有《王献之集》,《全晋文》收录有其文,《全晋诗》录有其诗。

可叹的是,王献之的传世名篇,只寥寥数句:“云生满谷,月照长空。潭涧注泻,翠羽欲流。浮云出岫,绝壁天悬。千岩竞秀,万壑争流。草木蒙笼其上,若云兴霞蔚。从山阴道上行,山川自相映发,使人应接不暇。若秋冬之际,尤难为怀。”

这山阴道,是在绍兴城偏门外,与东跨湖桥相接,是绍兴西南通向兰亭的官道,原为一条石板铺砌的驿道。道旁有远山近水、小桥凉亭,晴雨冬夏,无不相宜。

王献之的文字流传后,山阴道声名远播,历代吟咏不绝。唐羊士谔《忆江南旧游二首 其一》:“山阴道上桂花初,王谢风流满晋书。”杜甫《舟中夜雪有怀卢十四侍御弟》:“不识山阴道,听鸡更忆君。”宋陆游《病中怀故庐》:“我家山阴道,湖水淡空濛。”

羁绊于这贵重的奇遇,

如醉梦般沉迷。

于是,

见面后的每一天,

我都在这古渡口候立。

第六天,向晚时分,

我提起苏子瞻的诗句:

“人生如逆旅,

我亦是行人。”

我问献之以为如何,

他居然难得地赞许说:“很好,

此生难免行色匆匆,

际遇在己,

而不在人”

说这句话时他还不知道,

自己行将早逝,

只四十三岁,

留下一千六百年的回忆。

一念在此,

悲伤难喻,

我去拜访他在乌衣巷深处的府邸。

那时已是第十一天了,

苏轼第二次被贬杭州时,遇老友钱穆父过杭州,两人得以重逢,此时距离他们上次见面已经过了三年了。再次离别,苏轼以《临江仙》为钱穆父践行:

“一别都门三改火,天涯踏尽红尘。依然一笑作春温。无波真古井,有节是秋筠。

惆悵孤帆连夜发,送行淡月微云。樽前不用翠眉颦。人生如逆旅,我亦是行人。”

太元十一年(386年),王献之病逝,年四十三岁。

酒酣耳热之际,

我问:

“你与令尊王羲之并称二王,

只不知高下若何?”

献之岸然道:

“自当不同,

足下有所不知,

昔年谢公也曾问过,

我也曾如此回答。”

我笑道:

“我确实知道此语,

可那时,谢安不赞同你的自诩,

曾说:别人不这么看。

而你却说:别人哪里知道?

子敬啊,

别人说你名列书中四贤,

莫非也不知你?

后世有唐人张怀瓘,

评阁下书法为第一等,说你挺然秀出,

说你情驰神纵,

还说你有若风行雨散,

说你于笔法体势之中最为风流者也。

《晋书》记道:

安又问曰:“君书何如君家尊?”答曰:“故当不同。”安曰:“外论不尔。”答曰:“人那得知!”

王献之以行书及草书闻名,与其父王羲之并称为“二王”;与张芝、钟繇、王羲之并称“书中四贤”。

唐人张怀瓘在《书估》中评其书法为第一等。王献之亦善画,张彦远在《历代名画记》中目其画为“中品下”。

张怀瓘说, “子敬才高识远,行草之外,更开一门。夫行书,非草非真离方遁圆,在乎季孟之间。兼真者,谓之真行;带草者,谓之行草。子敬之法,非草非行,流便于草开张于行,草又处其中间。无藉因循,宁拘制则;挺然秀出,务于简易;情驰神纵,超逸优游;临事制宜,从意适便。有若风行雨散,润色开花,笔法体势之中,最为风流者也。”

后人如此厚爱,

莫非他们也不知你?”

献之正色回答:

“当然,

他们又哪里知道?

爱我,则由我,

非我,也由我,

他们又哪里知道呢?”

我喟然叹道:

“子敬啊子敬,

旁人说甘苦自知,

又有人说冷暖自知,

唯独你是于自身一切定评,

皆由自知矣。”

第十五日,

与王门子弟欢宴。

我又问献之,

“据说你见朋友着白色衣服,

便在衣上尽兴书写,

何以见我衣白多时,

孙过庭《书谱》转述说:

安尝问敬:“‘卿书何如右军?答云:‘故当胜。安云:‘物论殊不尔。子敬又答:‘时人那得知!”

《宋书》卷六十二传《羊欣传》记道:

欣时年十二,时王献之为吴兴太守,甚知爱之。献之尝夏月入县,欣著新绢裙昼寝,献之书裙数幅而去。欣本工书,因此弥善。

大意是:羊欣十二岁时,王献之任吴兴太守,很赏识他。王献之曾在夏天来到乌程县官署,羊欣正穿着新绢裙午睡,王献之在他的裙子上写了几幅字就离去了。羊欣原本善于书法,由此书法就更有长进了。

又是上好的袍襦,

却不动笔?”

献之黯然道:

“我既已知道,

足下自来世来,

我却往前世而去,

我与你甚相敬,

只世相意趣大异

又何以题衣裙?”

刹那间

我汗出如雨,

想起太极殿竣工时,

朝廷有意请子敬题榜,

不料他断然回绝。

要知道

那还是谢安转告,

而那时,

献之还在谢安公府里任长史,

他却依旧如此不假辞色。

我问献之此事时,

他曾告诉我:

王献之题书于裙的佳话,也载于唐张怀瓘的《书断王献之》:

欣着白绢裙,昼眠,子敬乃书其裙而及带,欣觉,欢乐,遂宝之。

《世说新语·方正第五》:“太极殿始成,王子敬时为谢公长史,谢送版,使王题之。王有不平色,语信云:‘可掷箸门外。谢后见王曰:‘题之上殿何若?昔魏朝韦诞诸人,亦自为也。王曰:‘魏阼所以不长。谢以为名言。”

“书法是风流雅事,

又岂可为世俗所役,

否则,士大夫又与工匠之流何异?”

想到此节,我忽然领会,

这等话,如今已成绝响,

而他这样的人,如今已不复见矣。

世人爱王子敬,

爱他高迈不羁,

爱他风流蕴藉,

爱他清清峻峻。

而我,复又想起今日,

想起我们这些不争气的后人,

题书敬畏于权贵,

著文干谒为功名,

于是,我不禁喃喃自语:

“唉,我辈卑微若此,

辗转红尘,一旦死去,

又有何面目于地下见你?”

献之闻言,

轻声慢语地问我:

“鬼神之事莫名,

生死之事尤不可谈,

世人凡遇不可解,皆称道灵异,

在史书里,故事大致是这样的:

太元年间(376年—396年),太极殿落成,谢安打算让王献之题写匾额,以作为流传后世的墨宝,但难于直言,试探道:“曹魏时陵云殿匾额没有题写,就被工匠们误钉了上去,取不下来,只好让韦仲将(韦诞)站在悬挂的凳子上书写匾额。等匾额写罢,头发都变白了,衰老得仅剩一口余气,回到家告诉子孙们,此后再也不能用这种方法题写匾额。”王献之明白谢安的意图,正色道:“韦仲将是曹魏大臣,哪会有此等事!如果真有此事,正说明了曹魏德薄而不能长久。”

对世俗而言,为国之殿堂题匾额,是何等荣耀,但在深具士大夫气质的王献之看来,书法,本风雅事,岂能为人所役使呢?

王献之并非不近人情。张怀瓘评论说,王献之喜欢主动为人作书,但是“人有求书,罕能得者,虽权贵所逼,了不介怀”。

其实,这也是中国历代书家的贵重传统——只是今世早已不存。

这里,难得之处还在于:王献之如此轻慢,谢安居然不以为忤,甚至有称许意。王献之、谢安的故事,大约就是高迈入云的魏晋风度吧。

莫非,此刻,

你我已在黄泉之下乎?

又或者是人生并无生死,

只有来去?”

我肃然答道:

“还是如我前时所诵,

人生如逆旅,

我亦是行人。

如此而已。”

說罢,我看他若有所思,

忽然想起这是一句谒语,

这时,

山河失色,

树下风起,

于是我再也止不住自己的泪水,

对献之谈起他死后的桃叶渡。

我谈起后人对他书迹的敬爱,

谈起课本里对他文字的称誉,

而桃叶渡

东晋永和九年(公元353年)三月初三“上巳节”,时任会稽内史的右军将军王羲之,召集筑室东土的一批名士和家族子弟,共四十二人,于会稽山阴之兰亭(今浙江省绍兴市西南)举办了首次兰亭雅集。谢安、谢万、孙绰、王凝之、王徽之、王献之等名士与会。会上共得诗三十七篇。

孔子看待鬼神之事的观点是:敬而远之,即保持敬畏之心,但也不要有过于亲近的念头。《论语·雍也》里记道:

樊迟问知,子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。”问仁,曰:“仁者先难而后获,可谓仁矣。”

这大概是中国人的普遍态度了。

那一年,王徽之和王献之都病得很重,王献之先去世。一天王徽之问侍候的人说:“为什么一点也没有听到子敬的音讯?这是已经去世了!”说话时一点也不悲伤。

然后,王徽之就要车去奔丧,一点也没有哭。王献之平时喜欢弹琴,王徽之便一直进去坐在灵座上,拿过王献之的琴来弹,琴弦怎么也调不好,就把琴扔到地上说:“子敬,子敬,人和琴都不在了!”说完就悲痛得昏了过去,很久才醒过来。

过了一个多月,王徽之也去世了。

那些传说并未休止,

总有一天这里将日日夜夜笙歌不息,

舟舫往来,

樯灯辉映,

晚生的李贺、李商隐,

甚至李白、王士祯、朱彝尊,

他们都会来感怀往昔,

在桃叶渡上临迹赋诗,

向他吟咏致意,

一时,这“桃葉临渡”,

竟成就了十里繁华,千古佳胜。

再后来,

从有渡无桥到有桥无渡,

斯文不再的朝代里

再也无人来此仰怀附丽,

岸边将惟留秋风落叶,

几许旧碑陈碣,

残存流水落花的记忆。

献之听罢,

也只是长叹一声,道:

“光阴无穷而人生如朝露,

天地无穷而万事皆在一隅。

清朱彝尊《临江仙》:“白鹭飞边舟一个,萦回几曲方洲。晚凉重过曝衣楼。笼灯迎竹外,摇橹到沙头。烟火空存桃叶渡,依然兰月如钩。十年霜鬓不禁秋。可怜新蝶梦,犹恋旧蚊帱。”

现代词人沈祖棻《临江仙》:“画舫春灯桃叶渡,秦淮旧事难论。斜阳故国易销魂。露盘空贮泪,锦瑟暗生尘。消尽蓼香留月小,苦辛相待千春。当年轻怨总成恩。天涯芳草遍,第一忆王孙。”

不过,我最喜欢的,还是纳兰性德的《南乡子·烟暖雨初收》:

“别自有人桃叶渡,扁舟,一种烟波各自愁。”

生何以欢,

死不足惜,

只有我来,我见,我具此心而已”

于是,

我又问献之,

“倘若《桃叶歌》

曾遍响于江南吴声乐府,

后来却又销声匿迹,

你是否会觉得少些意趣?”

子敬道:

“不然,我为桃叶写

未有后人时,有桃叶,

未有桃叶时,已有我,

未有我时,早有人性。”

我对曰:

“千百年后,纵然物异人非

但此心依然在人世里,

而人之情感,无增无减,不变不易

可谓不朽矣。”

王献之《桃叶歌》,有论者以为,诗句颇有些昵而佻,实际上,《桃叶歌》原是乐府吴声流韵,本就以真纯有情为要;史载,《桃叶歌》至南朝陈时犹“盛歌”之。

《桃叶歌》也一直保存在明乐的乐曲之中,至今日本的明清乐中还有这首歌曲。

“桃叶临渡”何以竟成千古佳胜?《桃叶歌》何以久传不衰?此中,绝非只是风流佳话,而是有来自人性深处的、毫不做作的感情。

那些美好天然的,才是爱情文学的源头里最宝贵的。

《古今乐录》评《桃叶歌》赋诗的起因:“缘于笃爱,所以歌之。”而这一点笃爱,镌刻于王献之那样的风骨,才如此让人难忘。

千百年后,我们已无从还原王献之的情感生活,更无从知道桃叶的本事。

也许桃叶终究是一场文学的传说,而史书里的王献之,确曾先后娶郗道茂及新安公主司马道福为妻。其中,郗道茂出身名门,父亲郗鉴是东晋名臣。两人为表姐弟,自幼青梅竹马,成婚后更是感情深厚。

不料,婚后第七年,王献之接到一道圣旨,皇帝命他尽快与郗道茂离婚,然后择良辰吉日迎娶新安公主,因为公主暗恋王献之已有多年。

即使如此,王献之也多次拒绝此事,并告诉公主,他和妻子郗道茂已许下“执子之手与子偕老”的誓言,请她和皇帝不要强人所难。

为了断绝公主的念头,王献之不惜忍痛烧残双脚。不料新安公主也极为痴情,誓死要嫁给王献之。最终,为王氏家族命运计,王献之忍痛与郗道茂离婚,迎娶新安公主。

于是,斜阳残照里,

又一次,我们在渡口驻足,

王子敬再唱起《桃叶歌》,

而临别的我,又再对他应和:

“桃叶复桃叶,渡江不用楫,

但渡无所苦,我自迎接汝。”

《世说新语·德行三十九》记道:很久以后,王献之临终病笃,请道士来家消病祛灾。道士问子敬:“你觉得你这一辈子犯过什么错误?”,王献之答:“不觉有余事,唯忆与郗家离婚。”意思是,我这一辈子几乎没有后悔之事,唯一让我愧疚和懊悔的,就是跟妻子郗道茂离婚。

王献之所赋《桃叶歌》三首:《其一》“桃叶映红花,无风自婀娜。春花映何限,感郎独采我。”《其二》“桃叶复桃叶,桃叶连桃根。相连两乐事,独使我殷勤。”《其三》“桃叶复桃叶,渡江不用楫,但渡无所苦,我自迎接汝。”

但不知为什么,我总感到,王献之临终时说的那十二个字,才是他真正的《桃叶歌》。

而我们,今天怀念起王献之,也许是因为我们所有人都知道,在这一世的万丈烟尘里,再也不会遇到他那样的书法家和诗人。