乡土文化影响下的当代精品乡村民宿空间设计策略探析

赵宇敏

摘 要:在城市化和经济迅速发展的过程中,农家子弟大量进城,这种“单向流动”的趋势也引发了诸如“空心村”“农村留守儿童”的众多问题。在乡村文化经济逐渐衰弱的趋势背后,乡村振兴的号角已然吹响,“民宿”作为乡村振兴的方式之一也悄然兴起,然而随着传统村落现代旅游的不断开发和升温,民宿空间的功能和形态更多地是服从消费市场和旅游业态的需求,减少了对乡土文化的主动保护。本文将从变动的乡土文化以及乡土文化的特殊载体——民宿展开论述,最终形成系统的乡村民俗空间设计策略。

关键词:乡土文化;精品乡村民宿;空间设计

一、变化的乡土文化

乡土文化是物质与非物质的结合,是源远流长的。中国的传统文化是乡土性的文化,而生长在乡土间的乡土文化是丰富的,它的内涵可以从许多角度阐述。乡土优秀传统文化可以从物质、制度、风俗习惯、思想与价值4个层次来解读,乡土优秀传统文化的物态文化层面包括乡村山水风貌、乡村聚落、乡村建筑、民间民俗工艺品等;行为文化层面包括生活习惯、传统文艺表演、传统节日等;制度文化包括农村生产生活组织方式、社会规范、乡村乡规等;精神文化即观念文化,包括孝文化、宗族家族文化、宗教文化等。

近百年来,传统中国社会城乡一体化发展模式逐渐分解,城市乡村之间的发展差距也逐渐拉开,即城市日益繁荣,农村日益衰落,在这个过程中,伴随着市场经济和现代传媒向农村的不断渗透,农民开始接受城市的生活方式与价值观念,传统乡土文化开始不断瓦解,这不仅表现在优秀的民间文化濒临消失,民间工艺的传承面临中断,还有传统乡约的不断消解。乡土文化的发展开始停滞不前,就像贺雪峰学者在新乡土中描述得那样,瑞安市郊的很多农村已经城市化了,很多诸如宗祠、村庙庆典、开光等传统的器物和仪式基本上不见了。

二、探索中的当代乡村民宿空间设计

(一)当代乡村民宿设计

民宿是乡村复兴的方式之一,是一种通过城市对农村进行反哺的经济行为。民宿是往往结合当地的文化,通过设计手段的再加工给旅客提供一种完全有别于城市生活的乡村体验,进而将城市与农村结合到一起。民宿的发展给乡土文化带来了新的契机与希望。一般民宿设计都选址在具有丰富历史内涵和独特风景资源的乡村,乡村中的自然景观和具有历史意义的乡土建筑都是乡村的价值内核。近年来,从传统“农家乐”到高档民宿,再到精品民宿,民宿的形式越发多元化,产业也逐渐升级。民宿不再是对农村生活场景的再现与重复,更多的是以民宿作为平台,植入现代文化理念和形态,在乡土生活范式方面不仅需要呈现“乡而不俗,土而不粗”的气质样貌,更需要承载着现代人的精神想象,成为现代人心灵的慰藉之地。

(二)当代精品乡村民宿的文化表达

新与旧,时尚与乡土,二者的关系是复杂的。民宿符合现代人的生活理念和审美需求,是携带现代城市文明基因像农村地区延伸的桥梁,也是新旧两种文明在现代化进程中的交汇与融合。乡村民宿之所以与酒店和度假村不同,其中有一个重要的原因是,民宿不仅能提供个性化住宿的服务,还能体验当地的风土人情与文化。因此要注重在民宿设计中乡土文化的传达,除了要尊重各地民居建筑的形制风格、建筑材料、符号色彩、空间格局和聚落肌理,更要注重对文化内涵的深层次挖掘,将乡村文化的物质与精神要素通过民宿的载体予以表达和传承。

(三)当代精品乡村民宿空间设计的原则

1.观物取象象外之象

“观物取象”是《易传》中的美学观点,也是民宿设计的首要原则。《易传》中写道:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地……”。首先,“象”不仅是事物静态的“形”,也是一个动态的发展过程,其次,“象”的存在既是对客观事物直接观察的结果,也是对事物深入挖掘后的再创造。“观物取象”表现在民宿设计上,是一个从无到有的探索过程,是对乡土文化中物质与精神元素的深入挖掘,通过设计去回味传统,不应该仅限于对乡村场景、人物和故事的再现,而更应该表达的是一种极具人文意味、历史情怀的文化表征。而在处理乡土文化与民宿的关系时,不仅要关注传统的乡土文化,也要与时代结合,创造出新的符合现代农村的生活理念和生活范式。

“象外之象”是与诗学有关的美学概念,也是民宿设计的重要原则。唐司空图《与极浦书》:“戴容州云:‘诗家之景,如蓝田日暖,良玉生烟,可望而不可置于眉睫之前也。象外之象,景外之景,岂容易可谭哉?”从创作上来说,前一个“象”指构成作品的具体的有形意象,后一个“象”是作者借助具体意象的象征或暗示而创设的一个无形的虚幻景象,或者说是在审美体验中一度显现的美的境界。这与老子的“大音希聲,大象无形”有异曲同工之妙。而这种美学意蕴运用到民宿设计中,则可以表达为通过对在地乡土文化的挖掘,找到当地特有的代表符号,形成一套独有的符号系统,这个符号系统的外现要超越符号系统所融载的审美体验或美的境界本身。“观物取象”“象外之象”两个命题的结合是一个从观察、提炼、升华再到运用的一个动态的发展过程。

2.物我两忘忘我之境

“物我两忘”指主体与客体浑然为一体而二者兼忘的境界,也是民宿所打造的环境与人交相融合的一种状态。将这种理论延伸到民宿设计领域,首先,从呈现的内容上来说,就不只是再现当地传统民居建筑,也不是将城市中的现代建筑转移到乡村环境中,而是要营造个性化的乡居生活空间,给旅客创造世外桃源般的场景感。其次,从民宿境界上来说,民宿的设计不仅是物质组成的乡土文化的载体,也更是一种生活情怀的再现,所要传达的是一种佛学的空无观,也是禅宗戒定灰的最高境界,争取在整体环境与游客之间营造一种物我不分,亦即物我两忘的关系。

“忘我之境”是民宿要营造的环境,是旅客想要达到的状态。从观物状态来看,“有我之境”,以“我”为出发点,人与“我”的关系是清晰明了的,界限分明。而“忘我之境”,是以物观物,人与物合二为一,主客体达到融合无间的程度,也是民宿设计要实现的目标,将自然界的山明水媚、鸟飞花落与人的言语动作乃至悲欢啼笑紧密结合,满足现代人“这头”对“那头”的眷恋与回忆,给那些怀念乡村慢生活的人“有机会以“逆城市化”的方式-筑舍乡间、躬耕南亩——去完成所谓乡愁的救赎”,给他们提供充裕、绵长的时间去体会、反刍和发酵人与人、人与物、人与自然界的关系。

三、当代精品乡村民宿空间设计发展策略

(一)“活力”空间

1.空间多样性

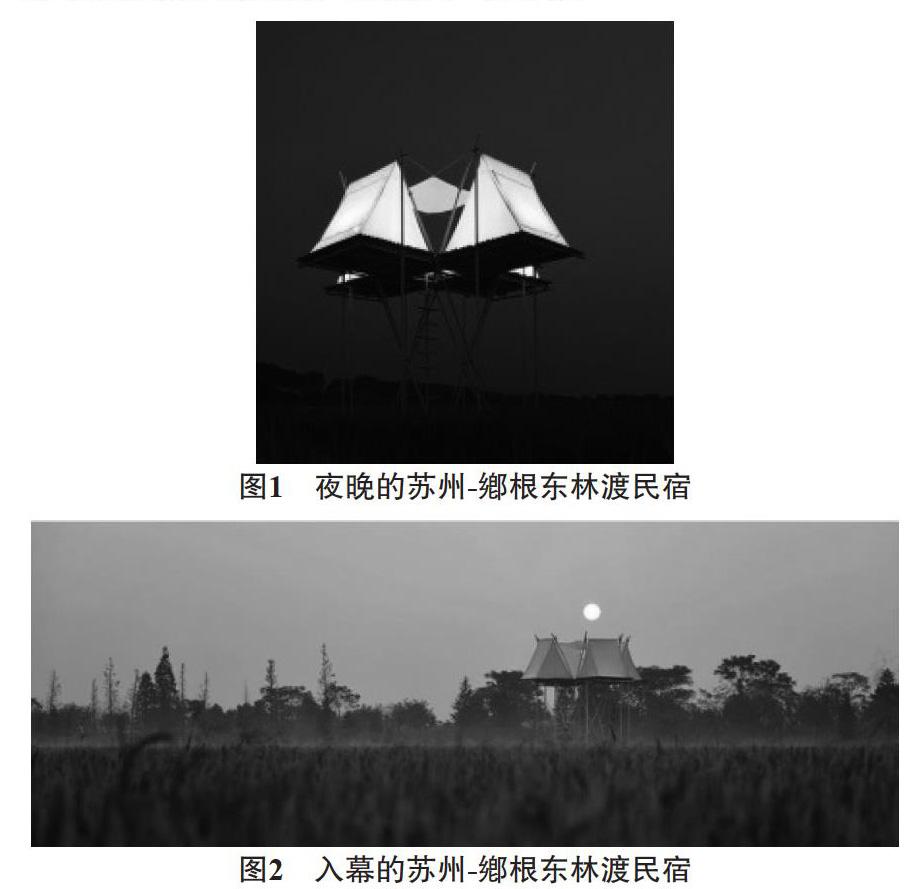

空间是人们生活和交流的场所,营造空间首先需要营造的就是空间的“活力”,“活力”是空间存在的重点。空间的活力首先来自空间的多样性,空间的多样性可以给空间提供更多的嬉笑与欢乐。空间多样性包含功能、元素、形态的多样性3种。功能多样代表着这些功能各不相同的场所可以提供多种服务,这样人们便可以在不同场所内从事不同的活动;元素多样代表通过丰富空间各类构件,增加空间趣味性;形态多样是对都市千篇一律空间形态的反叛,丰富自由而又独特的空间将会增加空间的新鲜感。比如说苏州-鄕根东林渡民宿就采取了一种极为新颖的空间构造样式,作为一个临时性的空间漂浮于稻田之上(如图1、图2所示),能完全打开的立面可以为游客提供最佳的观赏位置,游客可以在这个极具特色的空间内观赏乡村景色,也可以感悟思索别有风味的乡土文化。

2.空间异质性

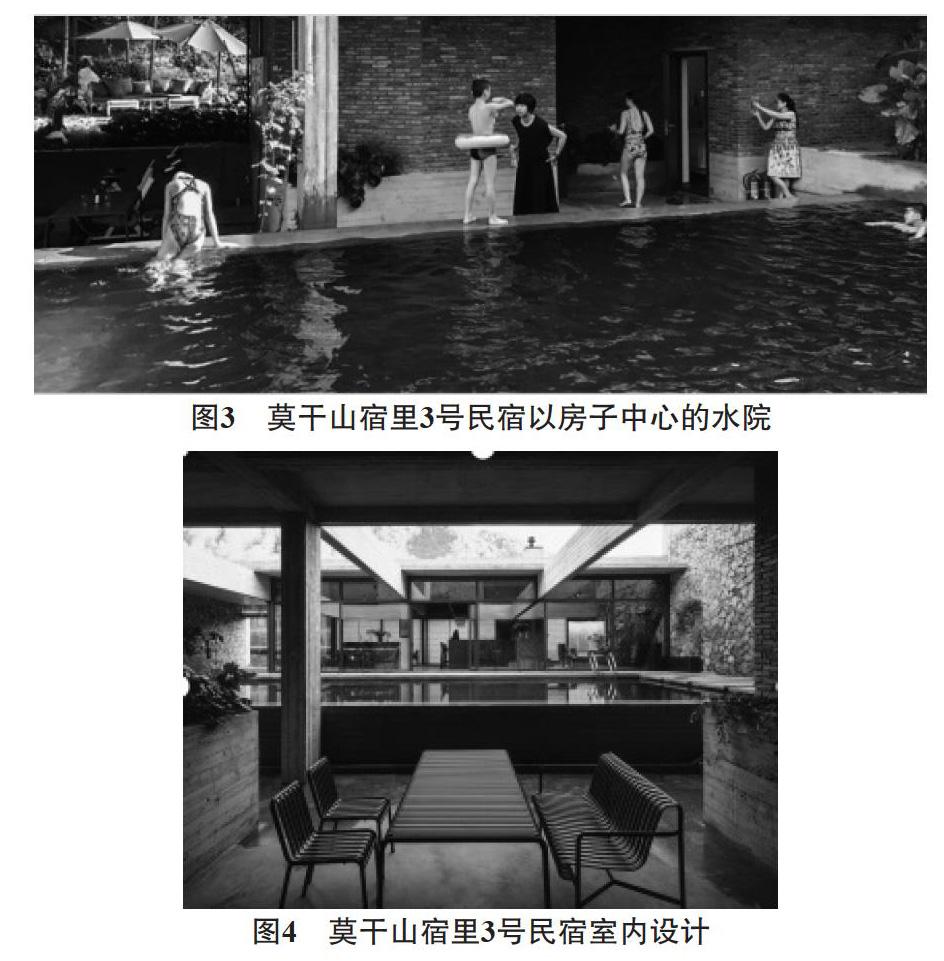

空间异质性指某种生态学变量在空间分布上的不均匀性及复杂程度的理论。空间的多样性可以吸引不同人群参与其中,增强空间的异质性。空间的活力在于空间中的活动,而空间活力的来源于空间中的人群。拥有不同文化背景、不同年龄、不同性别的人聚集到一起,为空间注入新鲜的血液,增加空间的活力。比如说莫干山宿里3号民宿是以房子中心的水院为核心(图3所示),院子和围墙以及横跨在水池上方的横梁上下错落(图4所示),使这个院子成为室内空间向外的延伸,即开放又私密,南北方向可以穿透的局部空间也加深了整个民宿与街道、山水的戏剧化关系,水院的存在为整个空间增加了无限的活力。

(二)“亲和”空间

1.空间公共性

民宿的设计是为人服务的,理所应当满足不同使用者的需求,所有人都可参与其中,并且行动自如,为人与外界创造一个沟通的桥梁。这个空间需要有一种包容的姿态,去吸引不同人群参与其中,从事不同的活动,形成易于人们交往亲近的空间。熊培云在《一个村庄里的中国》就曾回忆她记忆中的村庄,在晒边场上有棵高大挺拔的古树,这棵树就相当于这个村庄的公共空间,在耕作季节,劳累的人们多会在这里休息、闲聊,而那些伸出地面的巨大树根也为大家提供了天然的长条板凳。这棵树所形成的空间对整个村庄的意义是无法衡量的,它为村庄提供了一个亲近的空间、一个沟通的纽带。对于坐落于村庄的民宿,空间的公共性也有同样深刻的意义。这些公共空间类型多样既可以是具有历史意义的祠堂、戏台等,也可以是自然中的大树下或者溪流边,可以让游客在相互之间的交流中感受乡土人情。

2.空间宜人性

人是空间的主体,民宿的空间设计应该注重空间的宜人性,这是以人为本的设计理念在空间上的别样表达。首先,空间的宜人性应该做到尺度宜人,无论是空间中所包含物体的尺度,还是物体之间的关系以及不同功能区域的各个空间的联系都要适宜,营造出一个宜人、亲和的空间形态。其次,应该做到疏密宜人,不同的人心理需求不同,有的人喜欢热闹的环境,有的人喜欢安静的氛围,这要求民宿的空间设计要有不同程度的开放的空间,在疏密的层次上满足不同人的需求,通过利用村庄中的自然景观对空间进行有效分割,从而形成疏密相间的空间布局。最后,要做到景观宜人,以环境与人之间的相互关系作为基准,根据不同区域的功能调整景观的元素,实现人与环境的互动。从色彩、材料质感、声音等方面对环境进行调节,吸引人们参与到空间的活动中,增加空间的趣味性,从而营造出一个宜人的亲和空间。

(三)“文脉”空间

1.循脉前行

国内大多数民宿都是由当地闲置民居改造而成的,由于文化的地域性,各地农村的建筑形态、风格、材质、符号色彩、空间布局也各不相同,传递着不同地域的文化特色。因此在从事民宿建筑设计时应该避免统一的规划和批量化的建造,保护乡村自由意志的肌理。人们对这些居住形式倾注了强烈的情感,并将这些情感概括化。对于乡村,人们形成了这样的观念,认为那是一种自然的生活方式:宁静、纯洁、纯真的美德。除乡土文化在物质上的再现,也应该注重乡土文化在精神上的重现。民宿所提供的体验,在于重现根植于乡土文化的朴素的人际交往形式,建立起人情味浓厚的主客互动,从而缓解现代人對乡村的回忆。从物质与精神两方面重现乡土文化的内涵,避免出现“文化失调”的情况。

2.游目观想

伴随着现代化进程的发展,在某些经济发展迅速的乡村,许多传统的乡村景象也正在消退。城市与乡村的差距逐渐缩小,村民对城市文明趋之若鹜,而丢失了价值判断。城市文明的大幅度侵入,使“乡村地区正从专事农业生产的区域转变为多功能消费的后现代空间”。农业文明与工业文明在新时代的交汇,使乡土文化逐渐发生变化。乡土文化的重构也让我们意识到民宿在乡土文化的表达上,不应该固守成规,而应该积极吸收城市的文明形态,创造出新的乡土生活范式,可以将乡土材料与现代化简洁的表现形式结合起来,使乡村的风貌得到活的延续。同时可以在传统的宗族联系、血缘关系和地缘联系日渐弱化的基础上,通过利益农村,建立新型的乡村文化网。民宿可以作为乡村文化网络重构的一个撬动点,以经济协作为纽带,重新构建起共同从事乡村旅游有关的本地人与外乡人之间的价值观念、人际关系、组织体系、行为规范等,复苏乡村经济,重塑乡村传统的亲缘、地缘和友缘的情感纽带。

四、结语

乡村是文化生长的发源地,也是当代人心心念念的忘不掉的场所,延续乡土文化在现当代变成了重中之重。在对乡村的回味中,我们可以感受到本民族的文化体温,感受到生生不息的生命涌动,并渐渐涵养出我们走向未来的勇气与信心。民宿作为乡土文化的载体,作为携带现代城市文明基因向农村地区延伸的桥梁,不可避免地成为处理传统与现代文明关系的一个重要空间。因此要处理好民宿与乡土文化的关系,塑造出一个活力、亲和的,与呆板麻木的现代都市所不同的文化空间,缓解当代人的乡愁,引起人们对乡土文化的重视,实现物质丰盈与精神充实的统一。

参考文献:

[1]马贤磊,曲福田.东西部农村非正式制度与农地制度创新[J].复印报刊资料:农业经济导刊,2006(4):80-84.

[2]何兰萍,陈通.农村社会控制弱化与农村非正式组织的兴起[J].理论与改革,2005(5):60-63.

[3]乐黛云,叶朗,倪培耕.世界诗学大辞典[M].沈阳:春风文艺出版社,1993.

[4].傅璇琮,许逸民,王学泰.中国诗学大辞典[M].杭州:浙江教育出版社,1999.

[5]沈湘平,常书红.都市与乡愁[M].北京:中国社会科学出版社,2017.

[6]李铌,王柱,李茜铭,等.城市情境化空间设计--时代赋予的价值取向[C]//中国城市规划年会,2013.

[7]邵琪伟.中国旅游大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2012.

[8][英].雷蒙德·威廉斯.乡村与城市[M].韩子满,译.北京:商务印书馆,2013.

[9]梁漱溟.梁漱溟全集[M].济南:山东人民出版社,2005.

[10]阙河嘉,苏冠铭.消费清境:再现另类乡村意象[J].农业推广学报.2009(26):22-25.

[11]张希.乡土文化在民宿中的表达形态:回归与构建[J].闽江学院学报,2016(3):114-121.