溪洛渡水库影响区地震活动性分析*

罗建伟,李 勇,叶建庆

(云南省地震局,云南 昆明 650224)

0 引言

水库在蓄水过程中或蓄水一段时间后,在库水的加载、渗透作用下,区域应力场会受到一定程度的影响,失去平衡引发应力场的再次调整,引发库区及邻近区域频繁的微小地震活动,甚至是中等强度的地震活动。自20世纪40年代有学者发现美国米德湖的蓄水与地震存在因果联系以来(Carder,1945),国内外已有140余座水库观测到水库诱发地震(常廷改,胡晓,2018)。水库区域内地震的发生、发展大多与库区蓄水及水位周期性变化相关(Carder,1945;Simpsonetal,1988;Talwani,1997;曹颖等,2015),水库诱发地震在时间、空间、强度和序列特征等方面都具有特殊性,其中空间上表现为震中分布在水库区周围,一般距库边线不超过10 km,位于河谷第一分水岭范围内(常廷改,胡晓,2018)。

溪洛渡水电站位于四川省雷波县与云南省永善县交界的金沙江干流上,拦河坝为混凝土双曲拱坝,坝高285.5 m,总装机1 386万kW,总库容126.7亿m3,是一座以发电为主,兼顾防洪、航运、调节下游电站水量的特大型水电站。2013年5月4日开始第一阶段的下闸蓄水,2014年3月蓄水至562 m左右,2014年9月底蓄水达到600 m设计水位,这期间,库区及邻区发生多次中等强度地震(M≥5.0)和强烈有感地震(M4.0左右),对库区社会稳定和电站安全生产造成一定程度的影响。

本文利用2008—2018年云南省及邻省区域地震台网的地震监测资料,结合中国长江三峡集团公司工程建设管理局官方网站公布的水位资料,对溪洛渡水库影响区内地震活动进行分析,探讨库区蓄水与地震活动的相关性,研究水位变化与地震强度、频度变化的一般规律;利用数字地震波形资料给出M≥3.0地震的震源参数,并进行相关讨论。

1 基础资料

1.1 地震监测资料

云南省区域地震台网自2008年数字化改扩建运行以来,对滇东北的地震监测能力范围可达2.0级左右(秦嘉政等,2012),为进一步增强省界区域监测能力,还引入邻省区域台网的测震台站监测省界区域地震活动,如川滇交界区域四川省境内的乡城、泸沽湖、盐源、攀枝花、普格、雷波、马边、高县、筠连等台站。2014年4月5日永善M5.3地震发生后,云南省地震监测中心立即在震中区附近布设了永善、务基、马楠3个流动测震台站,参与云南省区域测震台网对永善地震区的监控,观测时间约一年。因此,本文选取2008—2018年云南省及邻省区域地震台网的地震记录进行分析。

1.2 水库影响区

水库影响区指的是水库区及其外延10 km的范围,水库区即为水库正常蓄水位淹没的范围(水库诱发地震危险性评价,GB 21075—2007)。溪洛渡水库影响区包含水库坝区下游10 km、水库上游库尾段至白鹤滩坝址区10 km范围。溪洛渡水库区总长度约191 km,影响区面积约(211×20)km2。图1为溪洛渡水库影响区范围及2008—2018年区内地震、台站分布和利用本省、邻省区域测震台站、流动测震台站测算的监测能力等测震线图。

依据溪洛渡水库影响区范围,从2008—2018年云南地震目录中筛选出1 423个地震事件。其中2008年至2013年5月3日蓄水前地震事件58次,2013年5月4日至2018年12月31日蓄水后地震事件1 365次。蓄水前监测到地震的最小震级为M1.0,最大震级为4.1。蓄水后最大地震为2014年4月5日永善M5.3地震,此次地震后,增设流动台,监测到地震的最小震级为0.1,2014年8月17日永善再次发生M5.0地震。

1.3 区域构造资料

溪洛渡水库影响区及附近区域的构造如图1所示,其中断层线数据来源于Mapsis软件系统中邓起东等建立的中国活动断层数据库。

溪洛渡水库影响区内金沙江总体走向为WS—NE。区内及附近分布众多第四纪活动和不活动断裂,这些断裂性质大多为逆断层,兼具少量走滑性质,部分断裂性质为走滑性质。其中,莲峰断裂为主要断裂带之一,属于第四纪不活动的断裂,历史上没有5级以上地震的记载和记录;小江和则木河等断裂在水库坝址上游尾水区通过,虽是第四纪活动断裂,但没有5级以上地震记载;马边—盐津断裂带是第四纪活动断裂,在溪洛渡水库坝址下游通过,最近距离不足20 km,由多组NW30°左右走向的断裂组成,历史上大部分5级以上地震均沿此断裂分布,特别是6级以上大震均发生在此断裂带上,是区域附近主要发震构造,如1216年3月24日四川雷波马湖7级地震,震中距坝址约20 km;1974年5月11日大关北7.1级,震中距坝址区约40 km(中国地震局监测预报司,2010);西鱼河—昭通断裂(又称昭通—鲁甸断裂)为NE走向并具走滑性质,为第四纪不活动的断裂,沿该断裂的附近发生了2014年8月3日云南鲁甸M6.5地震,发震断层为NW向包谷垴—小河断裂。

2 蓄水前后水库影响区地震活动

2.1 地震活动

水库蓄水对库区基底岩层及库岸岩体的影响显著。在溪洛渡水库影响区内筛选出的1 423次地震事件中,0.1≤M>1.0地震61次、1.0≤M>2.0地震992次、2.0≤M>3.0地震256次、3.0≤M>4.0地震47次、4.0≤M>5.0地震7次、5.0≤M≤5.3地震2次。

在地震活动性的统计分析中,最小完整性震级是一个重要参数,是地震目录完整性的重要体现。苏有锦等(2003)基于G-R关系的震级-频度分布(FMD)方法,利用川滇地震台网地震目录给出了川滇区域地震监测资料的最小完整性震级,其中滇东北及溪洛渡水库区域最小完整性震级MC为2.0。随着时代的变迁,川滇地区地震监测台网有了较大的变化,本文采用FMD方法,估计2008—2018年溪洛渡水库影响区地震监测资料的最小完整性震级MC=1.1,b值为0.799 6,相关系数为0.990 7,均方差为0.049 1,G-R关系如图2所示。

2013年5月4日水库蓄水后,水载荷变化波动的影响,导致构造区的应力释放。库区内微震活动强度开始逐渐增强、频度逐渐增大。2014年4月5日库区内发生最大地震为M5.3,震源深度为13 km,震中距坝址区15 km;2014年8月17日库区再次发生M5.0地震,震源深度为7 km,震中距坝址区21 km。2014年9月30日库区水位达到设计水位600 m。图3展示了2008—2018年溪洛渡水库影响区地震震级时序、日频度、月频度、年频度与水位时序图。由图可见,库区内3级以上中小地震与水位的上升或下降关系密切。最大日频度为2014年8月17日的99次,最大月频度为2014年8月的221次,最大年频度为2014年的775次。

图2 2008—2018年溪洛渡水库影响区地震目录测定的G-R关系

Fig.2G-Rrelationship of the earthquake catalogue from 2008 to 2018 in the affected area of the Xiluodu Reservoir

图3 2008—2018年溪洛渡水库影响区地震M-T(a)、日频度(b)、月频度(c)、年频度(d)与水位时序图,图(a)和(b)同时显示水位日增减速度变化

Fig.3M-T(a),daily frequency(b),monthly frequency(c),annual frequency(d) of the earthquake occurred in the affected area of the Xiluodu Reservoir from 2008 to 2018 With the water level timing chart, figures(a)and(b)show the daily increase and decrease of the water level

水载荷变化对区域构造应力有较大的扰动作用。由图3a,b可见,在库区水位处于高位时,库水位日变化率的高低直接影响了水库影响区内地震活动的强度和频度。溪洛渡水库影响区内M≥3.0地震大多发生在水位急速降低或水位快速上升时段。2014年4月5日M5.3地震发生在水位由562 m急速下降过程中,日变化幅度大于0.5 m。2014年8月17日M5.0地震则发生在水位由540 m低位快速上升过程中,水位最终于9月底上升至600 m。自2014年溪洛渡库区达到设计水位至2018年,经历了5个高低水位循环周期,水位年变化幅度大致在55 m,低水位大致在545 m,高水位接近600 m。每年6月底至11月为水位上升期,12月至第二年的6月为水位下降期。溪洛渡水库影响区内地震活动的强度和频度随水位的年度变化而有所起伏,3~4级有感或强有感地震在水位上升或下降阶段均有发生,即库区水加载或卸载会对库区及影响区的区域应力产生一定程度的影响。在5个水位变化周期内,水位上升时段最大日变化幅度为4.15 m,水位下降时段最大日变化幅度为-2.14 m。2014—2018年影响区内地震活动强度、频度衰减趋势不明显。

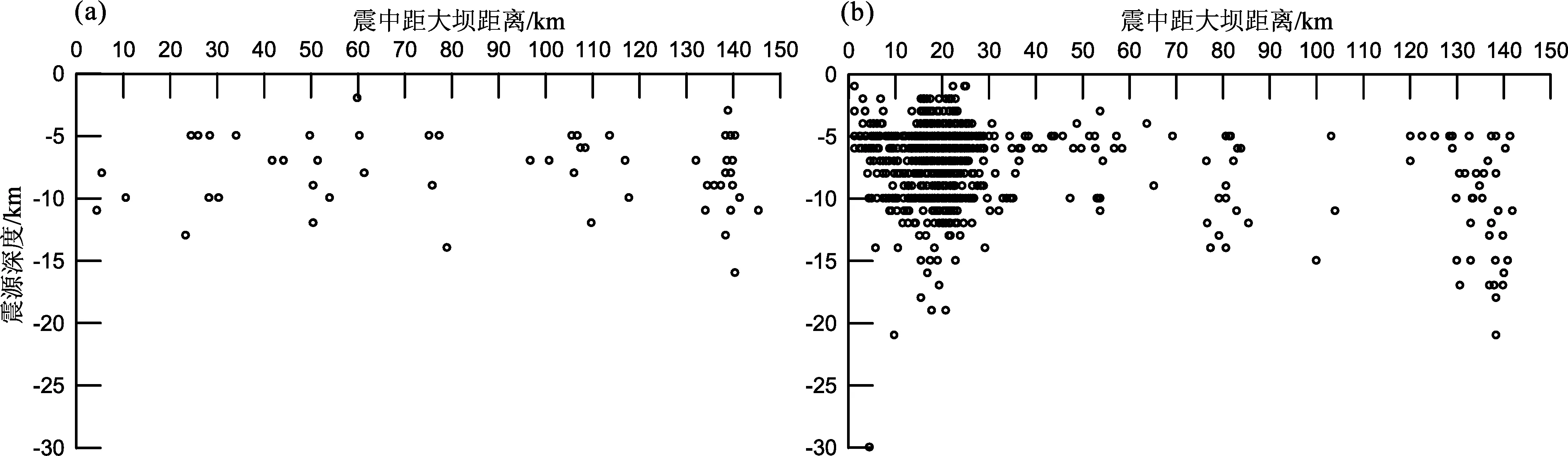

2.2 震源深度

水库影响区内由于水的作用“触发”的地震震源深度较浅,一般在5 km左右(陈厚群等,2009)。图4为2008—2018年溪洛渡水库影响区地震震源深度与水位时序关系图,以及不同震源深度统计直方图。由图可见,蓄水前58次地震震源深度在10 km左右,蓄水后主要集中在5 km左右。统计结果表明,震源深度在1~5 km的地震占总数的43.01%,6~10 km的地震占总数的49.54%,11~15 km的地震占总数的6.39%,16~30 km的地震占总数的1.05%,可见90%以上地震的震源深度在1~10 km,为浅源地震。

图4 溪洛渡水库影响区地震震源深度与水位时序关系图(a)和不同震源深度统计直方图(b)Fig.4 Relationship between seismic source depth and water level time serries in the affected area of the Xiluodu Reservoir(a),statistical histogram of different source depths(b)

2.3 空间分布

2008—2018年溪洛渡水库影响区内地震活动以2013年5月4日蓄水为节点分为2个时段。以坝址为参考零点,图5为不同时段地震发生位置相对于坝址的距离,从图中可以看出蓄水前后地震相对溪洛渡大坝的空间分布。

蓄水前,坝址区附近仅有少量地震记录,58次地震在水库各区段均有发生,最小震级1.0,最大震级4.1。地震主要发生在巧家附近的小江、莲峰断裂带附近,三河口—烟峰断裂以及与莲峰断裂带交汇区域,属于区域背景性的本底地震。

蓄水后,92%的地震发生在距坝址30 km的水库影响区内,其中,距坝址10 km范围内的地震约占7.7%(含坝前),10~20 km范围内的地震约占52%。坝址区10 km范围内(包括坝前)最大地震为2014年12月6日发生在坝前3.7 km金沙江河段上的M2.8地震,震源深度为3 km;10~20 km范围内最大地震为M5.3地震,发生在坝址上游15.3 km处,震源深度为13 km,震中距库岸约为6.7 km;20~30 km范围内最大地震为M5.0,发生在坝址上游21 km处,震源深度为7 km,震中距库岸约为6 km;30~150 km范围内最大地震为M3.7,发生在坝址上游约51 km处,震源深度为5 km,震中距库岸约为0.7 km,该地震发生在三河口—烟峰断裂与莲峰断裂带交汇处;50 km以外的地震主要沿莲峰断裂带以及小江断裂带展布,可能与区域构造活动密切相关。

图5 以溪洛渡大坝为参考零点,蓄水前(a)、蓄水后(b)水库影响区内地震震源深度剖面分布Fig.5 Depth profile distribution of the seismic events in the reservoir affected area taking the Xiluodu dam as the reference zero point,before the water storage(a),after the water storage(b)

3 震源机制与震源参数

3.1 震源机制

刁桂苓等(2014)利用溪洛渡水库地震台网记录的微小地震资料对水库坝区蓄水前后微小地震震源机制进行了综合分析(其资料截止日期为2013年10月)发现:蓄水前少量微震震源机制显示存在正断、逆断倾滑和走滑等多种破裂方式;蓄水后大量微小地震震源机制也显示了多种破裂方式并存的现象,其中,走向滑动占40%,正断层和逆断层性质的倾向滑动占45%,其它复合类型占15%。中国地震局滇西地震预报实验场利用川滇区域台网监测资料采用CAP方法求解得到2014年4月5日和8月17日云南永善M5.3,5.0地震及其较大余震的震源机制解,其结果列于表1。由表1可知,2014年4月5日M5.3地震为逆断型,8月17日M5.0地震为走滑型,其余震以走滑型居多,并有逆断兼走滑型,破裂类型较复杂。

表1 2014年永善M5.3,5.0地震及主要余震震源机制解参数Tab.1 Focal mechanism solution parameters of the Yongshan M5.3,M5.0 earthquake and main aftershocks in 2014

注:数据来源于中国地震局滇西地震预报实验场计算结果.

3.2 震源参数

利用川滇地震台网位于震中区附近的地震台站记录的永善地震波形数据,采用Brune圆位错模式(Brune,1970)计算了溪洛渡水库影响区内大部分M≥3.0地震的震源参数。应力降显示,2014年4月5日云南永善M5.3地震应力降为2.01 MPa,8月17日的M5.0地震应力降为4.79 MPa,应力释放量是M5.3地震的2倍。叶建庆等(2014)对云南双震型地震序列研究表明,首次强震的应力降较低,可能是受震源区存在的障碍体的影响,构造应力未能在首次地震中得以完全释放,再次发震其应力降值较高,表明已突破障碍体。溪洛渡水库影响区内的2次中等强度地震具有双震型特征。

4 讨论

水库影响区是研究水库诱发地震的重点区域,区域内活动构造的性质、是否存在发震构造、发震构造在建库前是否已接近临界状态、库区岩体的强度、透水性等性态和水文地质背景条件等,是水库蓄水后是否会诱发水库地震的关键因素(陈厚群等,2009)。闵子群(1989)将北起永善、大关以北,南至昭通以南,长约170 km,宽约120 km的区域确定为大关—昭通地震区,区内NE向、SN向和NW向几组断裂交汇,规模都不大,地震类型多为双震型或震群型,与地质构造的关系比较复杂,溪洛渡水库影响区就位于其中,构造活动强烈。水库蓄水前,区域内少量背景地震活动主要分布于小江断裂带、三河口—烟峰和莲峰断裂带附近。蓄水后,微小地震活动总体控制在甘洛—竹核断裂与莲峰断裂带交汇区域和马边—盐津断裂带以西区域内,区域构造的影响不可忽视(刁桂苓等,2014)。

由溪洛渡水库影响区蓄水前后地震活动强度、日频度、月频度与蓄水水位时序关系可见,水位由440 m急速上升至550 m左右,水库坝区及30 km水库影响区范围内微震活动量明显增加,地震活动的增量与水库处于高水位有关。刁桂苓等(2014)给出了溪洛渡水库地震台网监测到的蓄水初期零级左右极微震频繁活动图像,表明高水位对库岸岩体的影响是显著的。从观测时间来看,水库初次加载后,地震活动立即明显增强(称为迅速响应型水库诱发地震),地震活动主要为低震级的似震群型活动,局限于水库水坝附近,与水库水位变化密切相关(Simpsonetal,1988)。水库影响区内地震事件的震源深度统计表明,震源深度10 km内的地震事件占总数的90%以上,主要为浅源地震事件。

刁桂苓等(2014)得出水库蓄水初期库水涌入溶洞,渗透到裂隙和层理,孔隙压力增大,摩擦强度和破裂强度降低,微小破裂更易发生,破裂类型复杂多样,微小地震的震源机制呈多样性。本文给出的10个较大地震事件的震源机制解也显示了一定的复杂性。2014年永善M5.3地震逆断性质的震源机制解与区域构造断裂性质一致,永善M5.0地震的走滑破裂性质则与水库触发(诱发)地震破裂性质相似,水库蓄水作为施加在地面的载荷,在地下深处将出现有助于走向滑动断层和正断层运动的附加水平拉力,这与陈颙(2009)提出水库诱发地震多是走向滑动或是正断层型的地震这一观点相符合。2014至2018年的5个水位变化周期与地震活动强度、频度的变化密切相关,有感地震和强有感地震多数发生在水位下降或上升的过程中,且无明显衰减迹象。以上特征表明溪洛渡水库影响区的地震活动主要受到区域构造应力与库水载荷的相互作用。

5 结论

本文基于云南省及邻省区域地震台网观测资料,对2008—2018年溪洛渡水库影响区地震活动进行分析,得到以下结论:

(1)溪洛渡水库影响区及附近区域第四纪活动与不活动的断裂交汇,构造环境复杂且存在应力水平较高区域。水库蓄水前,区域内存在少量背景地震活动,且震级较小;水库蓄水后,库区内地震活动强度最大达M5.3。地震空间分布受区域构造控制明显。

(2)水库蓄水初期,水位急速上升,伴随着微小地震活动频度和强度逐渐增量增强,表明水库蓄水对库区基底岩层及库岸岩体的影响显著。

(3)水载荷的变化触发了构造区的应力释放,发生了以逆断层性质破裂的2014年永善M5.3地震,加之构造区存在高应力背景,库区高水位作用使该区域构造应力以双震的形式得以释放,再次发生以走滑性质破裂的永善M5.0地震,且其地震应力释放是M5.3地震的2倍。由此可见,库区加卸载明显起到了触发区域构造应力加速释放的作用。

(4)溪洛渡库区水载荷的变化对区域构造应力有较大的扰动作用。水库自2014年达到设计水位至2018年,已历时5个水位高低变化循环周期。水库影响区内的3~4级有感或强有感地震多数发生在水位降低或上升过程中,表明水载荷的变化对区域构造应力有较大的扰动作用。持续的微小地震活动,无明显的衰减迹象,表明溪洛渡库区的库岸再造仍在持续。