高原人群出行拥挤感知与调适行为研究

程 刚,王鑫磊

(1.西藏大学工学院,西藏 拉萨 850000;2.吉林大学交通学院,吉林 长春 130000)

0 引言

随着城镇化进程在西藏的快速推进,公众的出行需求急剧增加,特别是民族节日期间,人流和车流短时间内高度聚集让城市交通通行能力处于超饱和状态。地处世界屋脊的高原城市拉萨以布达拉宫、八廓街人流聚集效益最为显著,而这个区域范围内步行通道(转经道)的人流持续拥挤状态显著,亟需有效疏导以缓解步行通道的交通压力。

学者们已对人群的拥挤行为进行了较为细致地研究,Park 等认为在一定的时间和空间范围内,人群拥挤主要受环境因素和个人属性两方面影响[1],出行目的、环境与意识水平同样是影响拥挤感知强度的重要因素[2-4];部分学者在对游客群体性行为的研究中,不仅发现出行特征、情境特征、人群密度是影响拥挤感知的重要因素[5-6],还探究了拥挤感知给个体与个体之间、个体与景区环境之间关系带来的影响[7]。马益鹏等将期望理论、刺激超载理论和社会干扰理论综合运用到拥挤行为分析中,结果表明,除路径会带来影响外,情境和环境也是影响拥挤感知的重要因素[8]。张圆刚等建立人群拥挤维度对游客游憩过程影响模型,探究拥挤感知与旅客出行满意度之间的作用机理[9]。在一些异常情况下的拥挤感知研究中,视频检测技术与运动熵法也被广泛应用[10-11];面对拥挤状态下的调适行为,韩艳等依据热门链路原理,确定颐和园旅游线路多样性,进而建立多目标景区线路优化模型[12];张丛文采取不同类别的调适行为对不同满意度的人群进行出行引导[13];还有学者在调适行为研究中综合考量了拥挤感知、满意度间的关系[14-15]。游客是学者们研究拥挤感知的主要目标人群之一,研究的地理范围主要以游乐园、动物园、车站等人流密集的场所为主。

国际高原医学会将海拔大于1 500m的区域统称为高原,居住在世界屋脊拉萨(海拔3 650m)的高原人群作为拥挤感知人群中的特殊群体,形成了独特的高原出行文化,其中最具特色的是民族宗教节日期间的朝圣活动。朝圣活动的宗教氛围与藏地风情吸引着国内外众多的朝圣者和旅游人群,部分朝圣活动已衍变成了高原城市的一项社会习俗,成为了居民生活的一部分。受语言因素和高寒气候因素的影响,学者们对民族宗教节日期间高原人群的出行拥挤感知与调适行为引导方面的研究存在不足。因此,本文结合人群拥挤感知理论,对民族节日期间高原人群的出行行为进行分析,在探讨高原人群拥挤感知影响因素的基础上,构建高原人群拥挤感知模型,力求实现对高原人群拥挤机理与行为特征的分析,进而提出拥挤状态下的调适行为,对维护民族节日期间高原城市的出行秩序具有重要意义。

1 连续人群流动模型

当拥挤发生时,人群中的个体将产生内在的情绪感受,对自身所处的环境产生相应的反应,以此来缓解拥挤带来的心理压力。Sheffi 等认为公共场所聚集大量人群时极易形成拥挤现象[16],其中个体向目标运动过程中会受到阻碍,受阻后个体将试图穿过前面的人群,导致人群内部产生压力。这种内部压力是判定人群发生拥挤事故的重要标准,但其无法有效测量,通常采用人群密度判定人群是否会发生拥挤事故[17]。在公众出行过程中,人群密度小时,个体间的间距较大,人群可以自由流动;人群密度大时,特别是个体之间的间距较小或趋近于零时,个体会感到拥挤,若得不到有效缓解会造成人流密集。

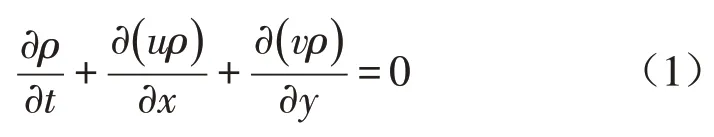

人群中的个体在未受外界突发性干扰时,通常随意移动,人群行走速度为正常速度;当人群密度达到临界值时,人群内部会形成拥挤状态;在人群密度较高情况下,人群中的个体不能随意选择走行速度与方向,因此,人群中的个体在从众心理的影响下,将采取措施来尽可能避让或跟随,群体将表现出行为一致性原则,即拥挤状态下,人群的运动与水流类似。Hughes依据这种现象构建了连续人群流动模型对空间区域的事故临界点进行判断,该模型是一组关于行人密度和速度的非线性偏微分方程,模型的核心是人群流动守恒方程[18]:

式(1)中:ρ为人群密度(人/m2);u为x方向运动速度(m/s);v为y方向运动速度(m/s);t为运动时间(s)。

对于单一类型人流,其流动速度f由周围行人的密度和行为特征决定,对于任意二维速度(u,v),则有:

在实际的人群运动过程中,出行个体更容易选择对自己有利的路径(避免人群密集、选择最短路径),因此两条等势线间的距离与行人的速度呈比例关系,应满足运动时间和运动速度的乘积达到最小,进而可得式(6):

式(6)中:g(ρ)为人群舒适度,通常取值为1。

根据式(1)~式(6),推导得到不同类型的人群在拥挤时的流动情况最终运动方程:

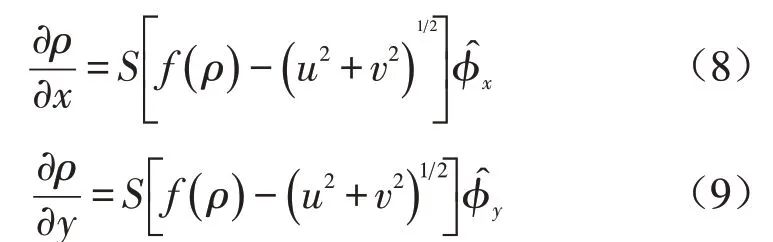

冉丽君等[19]在研究多种类型的人群拥挤情况的基础上,进一步对有共同运动目标和运动特征的单一类型人群提出了运动方程(8)与(9):

人群的运动速度主要受人群密集度影响,密度趋近于0 时为理想状态,表征人群的运动速度几乎不受人群密度影响,为自由运动状态;当人群密度达到所在空间的临界密度时,人群的运动速度将受到影响;随着人群密度的持续增加,人群的流动速度也会逐渐减小。根据目前的研究结果,人群运动速度和密度关系主要用式(10)~式(14)表示[19]。

2 高原人群拥挤感知分析

在进行高原人群拥挤感知分析的过程中,首先对高原人群高度自由状态下的走行速度和生理尺寸进行测定,进而对人群拥挤临界密度ρcrit、人群运动速度减小时的人群密度ρtran和人群为停滞状态时的最大密度ρmax进行测算,最后确定人群最大忍受密度。

2.1 人群拥挤临界密度

人群密度作为评估人群拥挤程度的重要指标,常用单位面积上分布的人员数量来反映有限空间内个体的稠密程度。当人群密度在0.8人/m2以下时,个体可以获得舒适的运动速度[20],当人群密度超过临界值时,会发生拥挤现象。

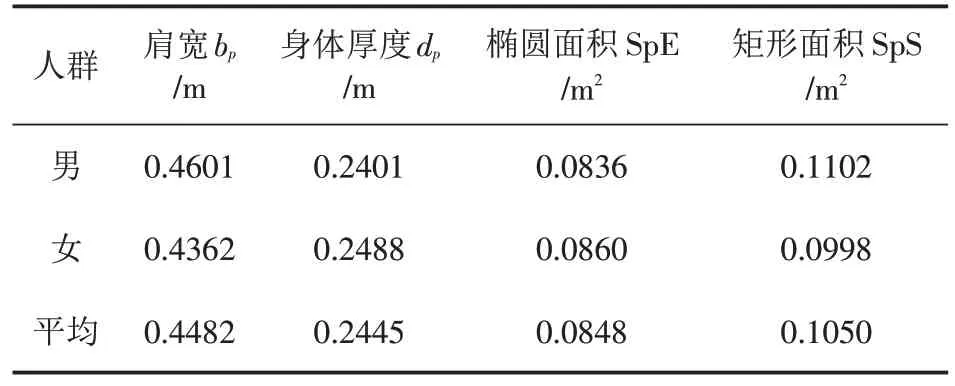

本文通过情景模拟的方式对高原人群临界密度值进行测定与检验,随机招募160 名长期在西藏生活的测试对象,随机抽取了其中的79位进行走行速度测速,进而计算高原人群拥挤临界密度。高度自由行走速度A=1.35m/s,此结果显示了,高原人群在既定的空间约束背景下,由于受到高寒气候影响,其高度自由时走行速度比其他一般城市低[21]。与此同时,测量测试对象的生理尺寸,并按男性与女性两种类别统计生理尺寸各项指标的平均值,具体情况如表1所示。

表1 高原人群生理尺寸

按照表1 对常系数B进行标定,得B=0.26m3/(人·s),进而可计算ρtran,ρcrit,ρmax:

2.2 人群最大忍受密度

用其余81名测试对象的测试数据对计算的高原人群拥挤临界密度进行有效性验证,并对最大忍受密度进行测定,验证和测定结果如表2所示。

表2 高原人群拥挤最大忍受密度表

由表2 可知,当人群密度高于5人/m2时,人群的流动速度逐渐降低,拥挤状态开始产生;当人群密度接近8.5人/m2的时候,人群速度趋近于0,人群基本处于停滞状态,此时为极度拥挤状态;当ρ>8.5 时,人群拥挤事故极易发生。由此得出,ρ=8.5人m2为高原人群拥挤最大忍受密度。

2.3 人群拥挤感知测定

选取拉萨八廓南街民族节日期间的出行状况进行高原人群拥挤感知研究。八廓街是拉萨古城区独具藏地特色的步行通道,不仅是传统的商业区域,同时也是朝圣人群集中活动的区域之一。该街道全长1 000 多米,空间形态呈椭圆状,衔接35条街巷和199个居民大院;此外,街道两侧包含120 多家手工艺品商店和200 多个摊点[22]。八廓街在西藏传统节日——雪顿节期间吸引着众多朝圣者和旅游人群,其人流量也将迎来全年的最高值,如八廓南街的部分路段,人群高度密集的状况较为突出,人群拥挤状态持续时间较长。

将八廓南街视作圆形的地点,其直角坐标下的方程(8)和(9)切换为极坐标表示,如式(15)所示:

将式(11)代入式(15)得到式(16):

式(15)~式(16)中:C为常数;r为事件发生半径(m),是不同地点到事发目标的距离;为比例系数(s/m4)。根据高原人群特点,取C为33,为4s/m4,r为4.0m,代入式(16)可得:

计算值ρ=8.34人/m2接近高原人群最大忍受密度,说明雪顿节期间八廓南街的拥挤较为严重,伴随着较大的人群拥挤事故风险。

3 高原人群调适行为研究

3.1 拥挤影响因素分析

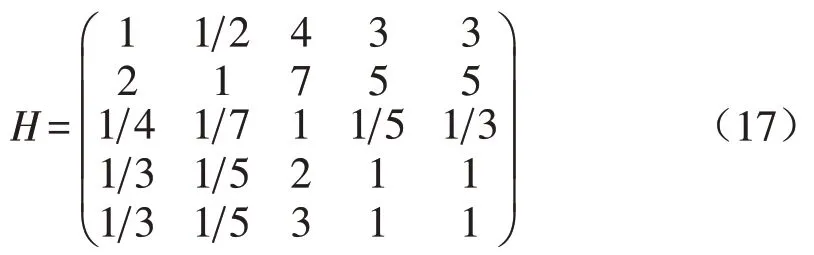

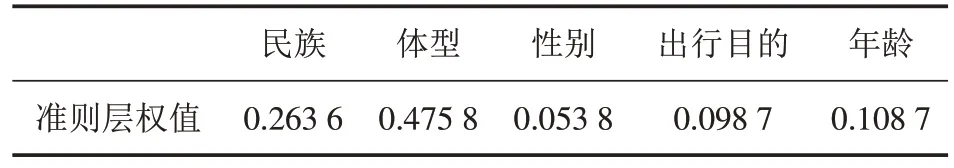

本文在对招募的高原人群进行拥挤感知测试的过程中发现:民族、体型、性别、出行目的、年龄均是影响高原人群拥挤感知的重要因素,因此运用层次分析法对影响高原人群拥挤感知的因素进行深度分析。其中,G 为目标层,H 为准则层,E 为方案层。选取民族、体型、性别、出行目的、年龄这5 个因素作为层次分析模型的准则层,分别用H1,H2,H3,H4和H5表示,构造的准则层判断矩阵如式(17)所示。

经计算得到,准则层H1,H2,H3,H4,H5的特征向量为:(0.2636,0.4758,0.0538,0.098,0.1087)。由此计算出准则层一致性指标CI=0.180。

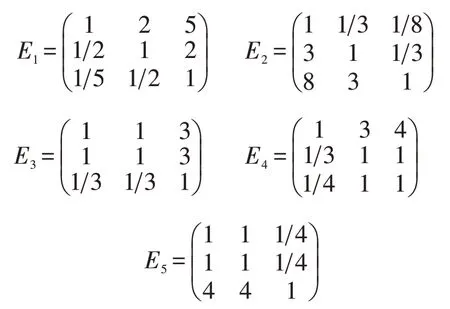

进一步,构建层次分析模型方案层与准则层的对比矩阵,得到方案层中的3 个方案(E1,E2,E3)与准则层5 个影响因素(H1,H2,H3,H4,H5)的对比矩阵分别为:

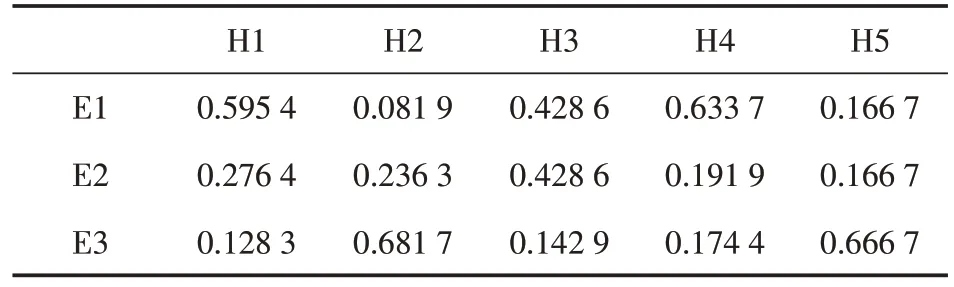

进而求得方案层的3个方案(E1,E2,E3)与准则层5 个影响因素(H1,H2,H3,H4,H5)对比的特征值(见表3)。方案层中各方案E1,E2,E3对该层次分析模型的总排序权重值分别为0.299 3,0.245 3,0.455 4。

表3 方案层对各影响因素的特征值

依据准则层权重值及方案层单排序权重值,可以获得所标定的5 个因素对拥挤感知的影响程度,如表4所示。

表4 层次总排序

通过一致性检验,组合一致性比率CR=0.0188<0.1,说明调查问卷所选定的5个因素:民族、体型、性别、出行目的、年龄与拥挤感知有直接联系。各影响因素对拥挤感知总目标的权重值排序为:体型>民族>年龄>出行目的>性别。

3.2 出行引导措施

在影响高原人群拥挤感知的5 个因素中,体型和民族是影响拥挤感知最重要的因素,而这两个因素恰恰也是高原人群区别于其他人群在拥挤感知中最为独特的地方。为了缓解民族节日期间部分路段人群的高度密集,提出以下调适行为。

(1)人群分类引导:加强对人流拥挤发生时生理弱势群体的引导,具体为划分老年人或女性通道对老年群体、女性群体进行单独引导,重点确保这两类生理弱势群体的出行安全。

(2)人流控制策略:依托便民警务站对节日期间易发生人群拥挤的路段进行人流量监测,当人流密度到达人群拥挤临界密度时,控制进入该路段的人流,以避免人流密度持续增加。

(3)人流分流策略:对进入核心拥挤路段的人流进行分流,重点确保参与民族节日活动人群的出行需要,对其他出行目的的人群提供错时或分时段出行服务。

(4)重点位置关键引导:对人群聚集度高的路段或地点,配备专门的出行引导员,一方面对路面人流量进行实时监测;另一方面当人流密度达到人群拥挤临界密度时,实施有效的人工引导。

4 结论

高原人群作为出行行为理论研究中的特殊群体,形成了地域鲜明的出行文化和出行特征。本文以高原人群为研究对象,结合其高度自由状态下的走行速度、个体生理尺寸,构建面向民族宗教节日出行的高原连续人群流动模型,对其最大忍受密度进行测算;对雪顿节期间八廓南街高原人群的出行行为进行实例分析,分析结果显示此路段存在着较大的人群拥挤事故风险。在此基础上从影响高原人群拥挤感知的重要因素入手,对高原人群的节日出行进行调适行为分析,力求避免拥挤事件的发生。研究结论可为提高高原人群的出行效率、保障公众的出行安全及其他高原城市民族宗教节日期间实施拥挤危险评估和交通需求管理提供理论参考。

本文在研究中采用了小样本的高原人群生理尺寸数据来对连续人群流动模型参数中的常系数B进行标定,在后续的研究中应增强数据样本的覆盖度并针对不同类型的节日拥挤感知进行综合分析。