不同氮水平下秸秆、生物质炭添加对旱作农田土壤酸解有机氮组分的影响

张世汉,武 均,2,张仁陟,2,3,齐 鹏,2,3,贺永岩,郭万里

(1.甘肃农业大学资源与环境学院,甘肃 兰州 730070;2.甘肃农业大学甘肃省干旱生境作物学重点实验室,甘肃 兰州 730070;3.甘肃省节水农业工程技术研究中心,甘肃 兰州 730070)

有机态氮是土壤氮素的主要成分[1], 90%以上的氮以有机态化合物的形式存在[2],有机态氮只有转化为无机态氮才能被作物吸收利用[3]。因此,研究有机氮组分的含量与组分间的关系对土壤的供氮能力及优化农业生产氮肥投入具有重要意义。众多研究表明[4-8],土壤有机氮组分的含量与分布受土壤类型、耕作措施、施肥种类和方式等多方面因素的影响,而合理的施肥方式可维持土壤肥力与生产力、改善土壤生态环境、节约农业投入。

自Bremner[9]提出将有机氮分为酸解有机氮和非酸解氮后,有机氮组分备受学者们关注。研究者们[10-15]对有机氮组分的分布特征及其矿化特性进行大量研究,但由于受土壤类型、气候环境等因素影响,各有机氮组分对土壤供氮潜力尚存争议。张电学等[6]研究不同施肥制度对褐土有机氮组分的影响,结果表明,有机氮积累过程中,化肥氮主要进入土壤氨态氮和氨基酸态氮库,而有机肥料氮则主要进入土壤氨基酸态氮库;韦至激等[16]研究稻田土壤有机氮组分发现,干湿交替灌溉和增施氮肥可提高稻田土壤酸解氨态氮和氨基糖态氮含量;贾倩等[17]对比研究了水旱轮作下氮肥用量对土壤有机氮含量及其组分的影响,发现周年氮肥合理施用能明显提高土壤有机氮含量,水旱轮作下土壤酸解态氮库各组分变化差异明显;任金凤等[18]通过研究长期施肥对潮棕壤有机氮组分的影响,发现无论单施化肥还是有机肥或二者配施均会显著影响土壤有机氮各组分的含量,单施化肥显著提高了酸解氨态氮含量,而氨基酸态氮降低,单施有机肥主要提高氨基酸态氮和氨基糖态氮含量,二者配施有机氮各组分含量均有所增加,其中酸解未知氮增加较多。尽管国内外学者关于有机无机肥对有机氮组分相关关系及其矿化特性的影响做了大量研究,但大多集中于草地、稻田、森林和湿地等,对旱地有机氮组分相关研究较少,尤其是土壤贫瘠、生产力低下的黄土高原陇中地区[19]鲜见报道。此外,结合特定生态环境和农作措施研究土壤有机氮组分的变化规律,对提升土壤供氮潜力具有重要意义。因此,本研究依托甘肃农业大学于2014年布设在定西市安定区李家堡镇的不同氮水平下秸秆、生物质炭添加定位试验,利用Bremner分级法,通过对该试区2018年土壤酸解有机氮组分含量的测定分析,以探明不同氮水平下秸秆、生物质炭添加对酸解有机氮组分含量的影响,并为该区春小麦栽培寻求有利于提高土壤供氮能力的合理施肥方式。

1 试验设计与方法

1.1 试验区概况

试验区位于陇中黄土高原半干旱丘陵沟壑区的甘肃省定西市李家堡镇。该区海拔2 000 m左右,年均太阳辐射594.7 kJ·cm-2,日照时数2 476.6 h,年均气温6.4℃,≥0℃积温2 933.5℃,≥10℃积温2 239.1℃,无霜期140 d,多年平均降水390.9 mm,年蒸发量1 531 mm,干燥度2.53,80%保证率的降水量为365 mm,变异系数为24.3%,土壤为典型的黄绵土,土质绵软, 土层深厚, 质地均匀,储水性能良好。0~200 cm土层土壤容重平均为1.17 g·cm-3,凋萎含水率7.3%,饱和含水率21.9%,是典型的雨养农业区。试验布设前,土壤全氮含量为0.88 g·kg-1、土壤全磷含量为0.83 g·kg-1、土壤有机质含量为15.91 g·kg-1、土壤硝态氮9.27 mg·kg-1、铵态氮含量为4.23 mg·kg-1、速效磷含量为12.34 mg·kg-1。

1.2 试验设计

试验涉及秸秆、生物质炭、氮素3个因素,秸秆设置为不施、施用秸秆2个水平;生物质炭为不施和施用生物质炭2个水平;氮素设置为不施氮、施纯氮50 kg·hm-2、施纯氮100 kg·hm-23个水平。试验共设9个处理(表1)。采用随机区组排列,各处理3个重复,共计27个小区,小区面积3×6=18 m2。其中,生物质炭于2014年3月上旬一次性均匀施入15 t·hm-2,利用旋耕机将其翻埋入土壤(耕深18±2 cm)。秸秆于每年收获后利用铡草机切割为3~5 cm长小段均匀散布于还田小区内,并利用旋耕机将其翻埋入土壤(三耕两耱,耕深18±2 cm)。各处理于每年播种前均施入P2O5105 kg·hm-2(过磷酸钙,P2O5含量为14%);试验中所添加氮素为尿素(纯氮含量为46%),于每年播种前根据各处理所需用量同磷肥一并均匀撒施于各小区后,迅速利用播种机播种(播深7±2 cm),待肥料与土壤混合,利用耙耱将地耱平。

供试作物为定西40号春小麦(TriticumturgidumL.),自2014年开始,采用春小麦连作并遵循定西当地传统耕作生产方式,于每年3月下旬播种,播量为187.5 kg·hm-2,行距20 cm,7月下旬收获,收获后三耕两耱。供试生物质炭来源于金和福农业科技股份有限公司生产的生物质炭(过200目筛),碳含量53.28%,氮素含量1.04%;小麦秸秆含碳量38.49%,氮素含量为0.55%。

1.3 样品采集与处理

于2018年7月作物收获后采集不同氮水平下秸秆、生物质炭添加试验的供试土样。利用5点采样法用土钻分别采集各小区0~5、5~10、10~30 cm 3个土层土样各1 000 g左右,混合均匀后装自封袋,带回室内风干后过2 mm 筛待测。土壤有机氮分级采用Bremner方法[9],土壤酸解总有机氮采用6 mol·L-1HCL酸解—凯氏半微量定氮法测定;酸解氨态氮采用MgO蒸馏法测定;酸解氨态氮+氨基糖态氮采用磷酸盐—硼酸盐缓冲液蒸馏法测定;酸解氨基酸态氮采用茚三酮氧化、磷酸盐—硼酸盐缓冲液蒸馏法测定;酸解未知态氮和酸解氨基糖态氮则采用差减法求得。有机质采用重铬酸钾外加热法测定,全氮采用凯氏法测定。

表1 试验处理

1.4 数据处理与统计方法

利用Microsoft Excel 2010软件作图与制表,采用SPSS 21.0软件进行统计分析,其中多重比较采用新复极差法。

2 结果与分析

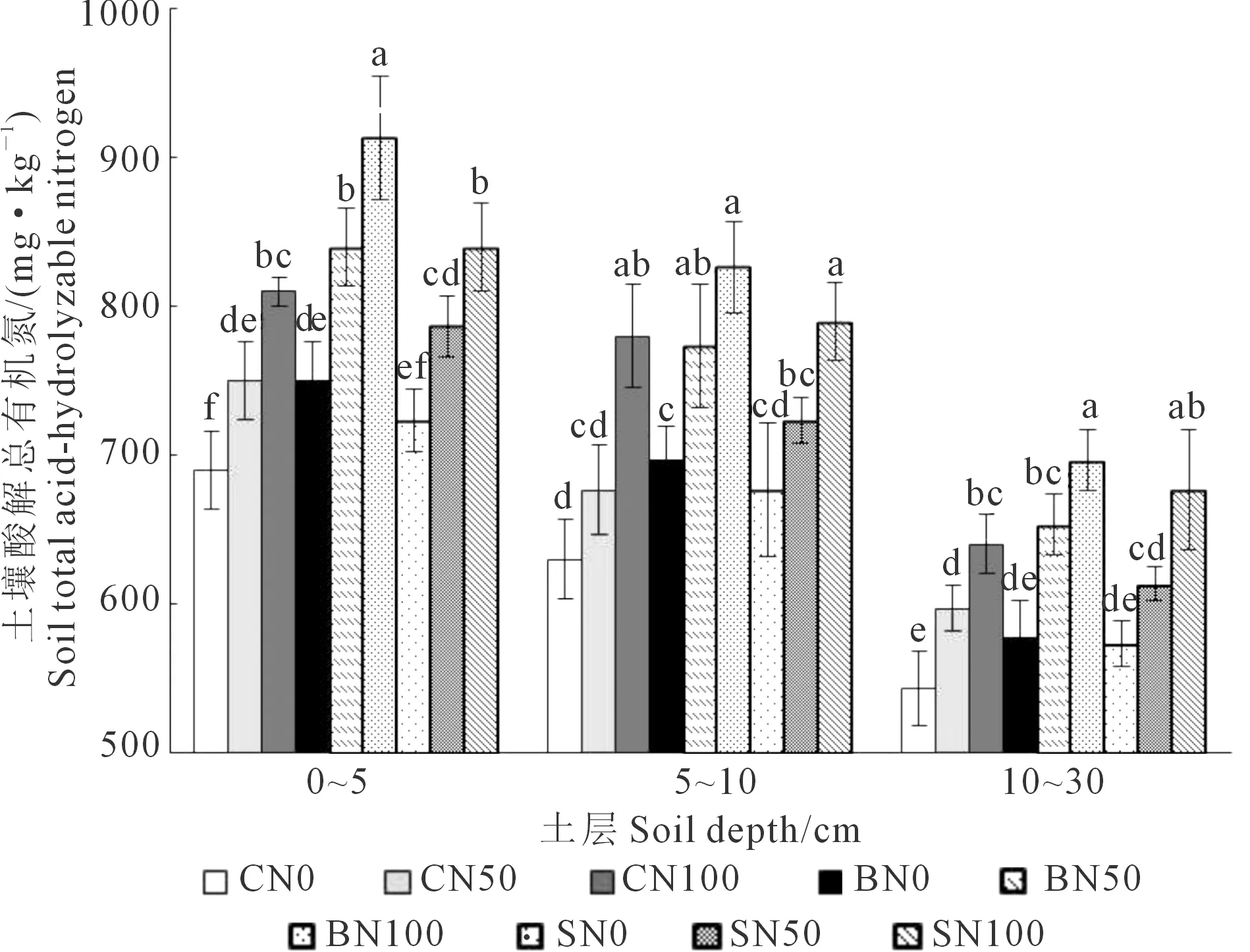

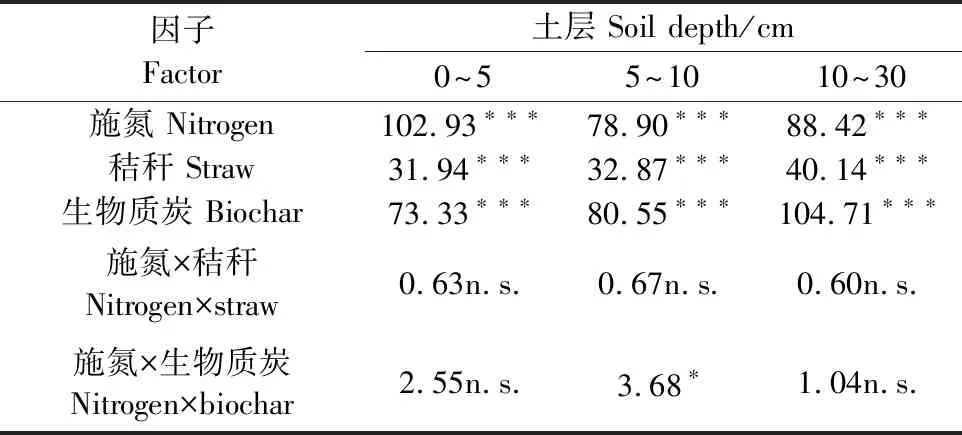

2.1 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加对土壤酸解总有机氮的影响

由图1可知,各处理下土壤酸解总有机氮含量均随土层加深呈降低趋势。各土层土壤酸解总有机氮含量均以BN100处理最高,CN0处理最低。在0~5 cm土层,CN50、CN100、BN50、BN100、SN50、SN100处理土壤酸解总有机氮含量高于CN0处理8.00%、14.81%、17.86%、24.45%、12.29%、17.86%;在5~10 cm土层,CN100、BN0、BN50、BN100、SN50、SN100处理土壤酸解总有机氮含量高于CN0处理19.23%、9.57%、18.53%、23.79%、12.90%、20.25%;在10~30 cm土层,CN50、CN100、BN50、BN100、SN50、SN100处理土壤酸解总有机氮含量高于CN0处理8.94%、15.10%、16.84%、22.01%、11.41%、19.70%。

注:不同字母表示在P<0.05水平下各土层不同处理差异显著,下同。Note: Different letters indicate the significant difference under the level of P<0.05, the same below.图1 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加处理土壤酸解总有机氮含量Fig.1 Soil total acid-hydrolyzable nitrogen content under different nitrogen, straw and biochar treatment

由表2可知,氮素、秸秆和生物质炭对0~30 cm各土层的酸解总有机氮含量均有显著效应。N100处理(CN100、BN100、SN100处理的均值)的土壤酸解总有机氮含量高于N0(CN0、BN0、SN0处理的均值)(土层由上至下)15.60%、16.41%、15.89%。添加秸秆处理(SN0、SN50、SN100处理的均值)的土壤酸解总有机氮含量分别高于无碳素添加处理(CN0、CN50、CN100处理的均值)(土层由上至下)4.26%、4.72%、4.47%。生物质炭处理(BN0、BN50、BN100处理的均值)的酸解总有机氮含量显著高于无碳素添加处理(土层由上至下)10.12%、9.14%、7.61%。

2.2 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加对土壤酸解氨态氮的影响

由图2可知,各处理下土壤酸解氨态氮含量均随土层加深呈降低趋势。各土层土壤酸解氨态氮含量均以BN100处理最高,CN0处理最低。在0~5 cm土层,CN50、CN100、BN0、BN50、BN100、SN0、SN50、SN100处理均高于CN0处理土壤酸解氨态氮含量12.71%、25.28%、11.47%、27.50%、37.16%、9.09%、23.72%、32.41%;在5~10 cm土层,CN50、CN100、BN0、BN50、BN100、SN0、SN50、SN100处理均高于CN0处理土壤酸解氨态氮含量12.98%、31.99%、19.31%、31.84%、38.09%、13.33%、25.02%、36.72%;在10~30 cm土层,CN50、CN100、BN0、BN50、BN100、SN0、SN50、SN100处理均高于CN0处理土壤酸解氨态氮含量15.52%、26.59%、17.09%、32.16%、37.58%、13.64%、23.14%、35.18%。

由表3可知,氮素、秸秆、生物质炭对0~30 cm各土层的土壤酸解氨态氮含量均有显著效应,而氮素和生物质炭的交互效应仅对5~10 cm土层的土壤酸解氨态氮含量效应达到显著水平。N50处理(CN50、BN50、SN50处理的均值)、N100处理(CN100、BN100、SN100处理的均值)的土壤酸解氨态氮含量分别高于N0(CN0、BN0、SN0处理的均值)(土层由上至下)15.81%、14.10%、15.03%,26.76%、27.28%、25.36%。添加秸秆处理(SN0、SN50、SN100处理的均值)的土壤酸解氨态氮含量分别高于无碳素添加处理(CN0、CN50、CN100处理的均值)(土层由上至下)10.45%、11.03%、11.39%。生物质炭处理(BN0、BN50、BN100处理的均值)的土壤酸解氨态氮含量高于无碳素添加处理(土层由上至下)15.02%、16.25%、17.19%。

表2 氮素、秸秆、生物质炭对土壤酸解总氮含量的效应

注:*,**,***分别表示在P<0.05,P<0.01和P<0.001水平下有显著效应,n.s.表示在P<0.05水平下无显著效应;*,**,***和n.s.前的数值为F检验值,下同。

Note: *, **, and *** indicate significant difference atP<0.05,P<0.01, andP<0.001, respectively; n.s. indicates no significant difference atP<0.05. The values representF-statistic in front of n.s. *, **, and ***. The same below.

2.3 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加对土壤酸解氨基糖态氮的影响

由图3可知,各处理下土壤氨基糖态氮含量均随土层加深呈增加趋势。各土层土壤氨基糖态氮含量均以SN100处理最高,CN0处理最低。在0~5 cm土层,B0、BN50、BN100、SN0、SN50、SN100处理土壤氨基糖态氮含量高于CN0处理21.26%、24.76%、29.25%、26.40%、34.04%、35.60%;在5~10 cm土层,CN100、BN0、BN50、BN100、SN0、SN50、SN100处理土壤氨基糖态氮含量高于CN0处理13.89%、17.96%、19.73%、26.25%、29.41%、32.03%、32.98%;在10~30 cm土层,CN100、BN0、BN50、BN100、SN0、SN50、SN100处理土壤氨基糖态氮含量高于CN0处理11.70%、14.26%、17.58%、27.89%、26.35%、31.01%、33.17%。

图2 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加处理土壤酸解氨态氮含量Fig.2 Soil acid-hydrolyzable ammoniac nitrogen content under different nitrogen, straw and biochar treatment

表3 氮素、秸秆、生物质炭对土壤酸解氨态氮含量的效应

由表4可知,氮素、秸秆和生物质炭对0~30 cm各土层的土壤氨基糖态氮含量均有显著效应。N100处理(CN100、BN100、SN100处理的均值)的土壤氨基糖态氮含量分别高于N0(CN0、BN0、SN0处理的均值)(土层由上至下)12.30%、9.83%、12.24%。添加秸秆处理(SN0、SN50、SN100处理的均值)的土壤氨基糖态氮含量分别高于无碳素添加处理(CN0、CN50、CN100处理的均值)(土层由上至下)26.46%、26.51%、25.78%。生物质炭处理(BN0、BN50、BN100处理的均值)的土壤氨基糖态氮含量高于无碳素添加处理(土层由上至下)18.86%、15.32%、15.20%。

2.4 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加对土壤酸解氨基酸态氮的影响

由图4可知,各处理下土壤酸解氨基酸态氮含量均随土层加深呈降低趋势。各土层土壤酸解氨基酸态氮含量均以BN100处理最高,CN0处理最低。在0~5 cm土层,CN50、CN100、BN0、BN50、BN100、SN0、SN50、SN100处理土壤酸解氨基酸态氮含量高于CN0处理9.77%、16.50%、9.04%、22.32%、29.91%、11.12%、18.82%、26.47%;在5~10 cm土层,CN50、CN100、BN0、BN50、BN100、SN0、SN50、SN100处理土壤酸解氨基酸态氮含量高于CN0处理8.96%、21.52%、10.68%、22.38%、29.46%、14.23%、21.72%、29.93%;在10~30 cm土层,CN50、CN100、BN50、BN100、SN0、SN50、SN100处理土壤酸解氨基酸态氮含量高于CN0处理10.54%、19.22%、19.97%、26.28%、10.13%、18.56%、26.46%。

图3 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加处理土壤酸解氨基糖态氮含量Fig.3 Soil acid-hydrolyzable amino sugar nitrogen content under different nitrogen, straw and biochar treatment

由表5可知,氮素、秸秆和生物质炭对0~30 cm各土层的土壤酸解氨基酸态氮含量均有显著效应。N50处理(CN50、BN50、SN50处理的均值)、N100处理(CN100、BN100、SN100处理的均值)的土壤酸解氨基酸态氮含量分别高于N0(CN0、BN0、SN0处理的均值)(土层由上至下)11.11%、10.34%、11.44%,19.07%、20.24%、19.48%。秸秆处理(SN0、SN50、SN100处理的均值)的土壤酸解氨基酸态氮含量高于无碳素添加处理(土层由上至下)11.06%、12.86%、9.32%。生物质炭处理(BN0、BN50、BN100处理的均值)的土壤酸解氨基酸态氮含量高于无碳素添加处理(土层由上至下)13.31%、11.84%、8.74%。

表4 氮素、秸秆、生物质炭对土壤酸解氨基糖态氮含量的效应

图4 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加处理土壤酸解氨基酸态氮含量Fig.4 Soil acid-hydrolyzable amino acid nitrogen content under different nitrogen, straw and biochar treatment

2.5 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加对土壤酸解未知态氮的影响

由图5可知,各处理下土壤酸解未知态氮含量均随土层加深呈降低趋势。各处理下各土层土壤酸解未知态氮含量无明显规律。在0~5 cm土层,SN100处理显著低于CN0处理土壤酸解未知态氮含量33.71%;在5~10 cm土层,SN50、SN100处理土壤酸解未知态氮含量低于CN0处理25.84%、33.50%;在10~30 cm土层,SN0、SN50、SN100处理土壤酸解未知态氮含量低于CN0处理17.98%、25.95%、28.53%。

由表6可知,秸秆对0~30 cm各土层的土壤酸解未知态氮含量有显著效应,生物质炭仅对10~30 cm土层的土壤酸解未知态氮含量效应达到显著水平。秸秆处理(SN0、SN50、SN100处理的均值)的土壤酸解未知态氮含量低于无碳素添加处理(土层由上至下)31.64%、32.75%、27.55%。生物质炭处理(BN0、BN50、BN100处理的均值)的土壤酸解未知态氮含量低于无碳素添加处理10.04%。

表5 氮素、秸秆、生物质炭对土壤酸解氨基酸态氮含量的效应

图5 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加处理土壤酸解未知态氮含量Fig.5 Soil acid-hydrolyzable unidentified nitrogen content under different nitrogen, straw and biochar treatment

2.6 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加对土壤有机氮组分的影响

由图6可知,不同处理下各土层均以酸解氨基酸态氮含量最高,酸解氨基糖态氮含量最低,排序均为:酸解氨基酸态氮>酸解氨态氮>酸解未知态氮>酸解氨基糖态氮。酸解氨态氮/酸解总有机氮范围为24.20%~31.65%;酸解氨基酸态氮/酸解总有机氮范围为36.77%~44.52%;酸解氨基糖态氮/酸解总有机氮范围为6.43%~13.22%;酸解未知态氮/酸解总有机氮范围为15.07%~29.44%。各处理下酸解氨态氮/酸解总有机氮、酸解氨基酸态氮/酸解总有机氮均随土层的加深而减小;氨基糖态氮/酸解总有机氮随土层的加深而增大,酸解未知态氮/酸解总有机氮随土层的加深呈先增大而后减小的趋势。

2.7 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加对土壤全氮含量的影响

由图7可知,各处理下土壤全氮(STN)含量均随土层加深呈降低趋势。各土层土壤全氮含量均以BN100处理最高,CN0处理最低;在0~5 cm土层,CN100、BN0、BN50、BN100、SN50、SN100处理土壤全氮含量高于CN0处理12.21%、8.48%、16.11%、21.35%、11.18%、15.64%;在5~10 cm土层,CN100、BN0、BN50、BN100、SN50、SN100处理土壤全氮含量高于CN0处理16.07%、8.44%、16.07%、20.79%、10.76%、17.06%;在10~30 cm土层,CN50、CN100、BN50、BN100、SN50、SN100处理土壤全氮含量高于CN0处理7.58%、12.54%、14.69%、18.94%、10.95%、16.44%。

由表7可知,氮素、秸秆和生物质炭均对0~30 cm各土层的全氮含量有显著效应。N100处理(CN100、BN100、SN100处理的均值)的土壤全氮含量高于N0(CN0、BN0、SN0处理的均值)(土层由上至下)12.43%、13.86%、13.37%。添加秸秆处理(SN0、SN50、SN100处理的均值)的土壤全氮含量高于无碳素添加处理(CN0、CN50、CN100处理的均值)4.82%、4.08%、4.84%。生物质炭处理(BN0、BN50、BN100处理的均值)的全氮含量高于无碳素添加处理(土层由上至下)9.87%、8.40%、6.64%。

表6 氮素、秸秆、生物质炭对土壤酸解未知态氮含量的效应

图6 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加处理土壤有机氮组分分布/%Fig.6 Distribution of soil organic nitrogen components under different nitrogen, straw and biochar treatments

图7 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加对土壤全氮含量的影响Fig.7 Effect of different straw and biochar on soil total nitrogen content under different nitrogen levels

2.8 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加对土壤有机质含量的影响

由图8可知,各处理下土壤有机质含量均随土层加深呈降低趋势。各土层土壤有机质含量均以BN100处理最高,CN0处理最低;在0~5 cm土层,BN0、BN50、BN100、SN0、SN50、SN100处理土壤有机质含量高于CN0处理23.26%、24.89%、26.20%、13.40%、16.46%、16.58%;在5~10 cm土层,CN50、CN100、BN0、BN50、BN100、SN0、SN50、SN100处理土壤有机质含量高于CN0处理5.22%、6.05%、21.87%、24.24%、25.31%、8.27%、12.46%、12.80%;在10~30 cm土层,CN50、CN100、BN0、BN50、BN100、SN0、SN50、SN100处理土壤有机质含量高于CN0处理6.07%、6.20%、14.18%、15.60%、16.59%、5.27%、5.27%、5.60%。

表7 氮素、秸秆、生物质炭对土壤全氮含量的效应

图8 不同氮水平下秸秆、生物质炭添加对土壤有机质含量的影响Fig.8 Effect of different straw and biochar on soil organic matter content under different nitrogen levels

由表8可知,生物质炭对0~30 cm各土层的土壤有机质含量有显著效应;秸秆仅对0~10 cm各土层土壤有机质含量有显著效应;而氮素仅对5~10 cm土层土壤有机质含量有显著效应;施氮与秸秆的交互效应仅对10~30 cm土层土壤有机质含量有显著效应。在5~10 cm土层,N100处理(CN100、BN100、SN100处理的均值)的土壤有机质含量高于N0(CN0、BN0、SN0处理的均值)5.07%。添加秸秆处理(SN0、SN50、SN100处理的均值)的土壤有机质含量分别高于无碳素添加处理(CN0、CN50、CN100处理的均值)(土层由上至下)13.01%、7.69%。生物质炭处理(BN0、BN50、BN100处理的均值)的有机质含量高于无碳素添加处理(土层由上至下)22.58%、20.81%、11.78%。

表8 氮素、秸秆、生物质炭对土壤有机质含量的效应

3 讨 论

本研究表明,与仅施氮肥相比,不同氮水平下秸秆、生物质炭添加可不同程度提升土壤全氮含量,这与张水清等[20]研究结果一致,其中BN100处理对0~30 cm土层的土壤全氮提升效果最优。这主要是由于生物质炭、秸秆作为外源有机物料,含有一定量的氮素,添加秸秆、生物质炭可以增加土壤中氮素含量;有机肥作为土壤团聚体形成的粘合剂,在增加土壤有机质含量的同时,可改善土壤团聚体,使更多氮素可以受到土壤团聚体的保护,降低其与微生物的接触,减缓了土壤全氮因微生物分解而引起的损失[21-23],进而减少了土壤全氮的损失;氮素在土壤中淋溶能力较强,而生物质炭添加可有效降低土壤氮素淋溶,提升土壤固氮能力[24];生物质炭添加可有效降低N2O排放量,降低了土壤氮素因N2O排放而引起的无效损失[25];此外,由于生物质炭具有较强的吸附性,与氮肥配施后,赋予了化学肥料缓释性,从而形成了协同互补效应,减少了氮素的损失[26]。

土壤酸解性氮库处于动态平衡之中,它的含量高低取决于不同农作措施下土壤微生物矿化-同化过程对各组分的直接或间接影响。本研究表明,在0~30 cm土层,各处理下酸解总有机氮、酸解氨态氮、酸解氨基酸态氮、酸解未知态氮均随土层的加深而减小,这与王克鹏等[7]研究结果一致,而土壤酸解氨基糖态氮随土层的加深而增加,这与申晓辉[27]研究结果相似。这可能是土壤类型、土壤肥力、气候条件不同所致[27]。大量研究表明[5-7,12-16],不同施肥处理可普遍提升土壤酸解有机氮组分含量,尤其对酸解氨态氮、酸解氨基酸态氮含量提升最显著,这与本研究结果相似。较之CN0,生物质炭配施氮素可显著提升0~30 cm土层土壤酸解总有机氮、酸解氨态氮及酸解氨基酸态氮含量,且BN100处理提升效应最优,这与黄东迈等[28]、于洪飞等[29]研究结果吻合;而秸秆配施氮素可显著提升酸解氨基糖态氮含量,且SN100提升效应最优。这是由于生物质炭、秸秆添加配施氮素后,尽管大部分氮素会被作物吸收利用以及通过淋溶、反硝化作用等方式流失[29],但土壤酸解有机氮组分仍可通过生物质炭、秸秆添加得到有效补充;另一方面,生物质炭、秸秆添加有益于固氮微生物的大量繁殖,且极大地丰富了土壤微生物群落结构[30],有利于土壤酸解有机氮组分的积累;此外,生物质炭、秸秆添加可显著改善土壤团聚体结构,增加了土壤各酸解有机氮组分的物理保护[31],有益于土壤酸解有机氮组分的固持。

Kwon等[10]研究发现,施用有机肥能显著提升土壤有机氮含量;李世清等[5]研究结果表明,有机肥配施化肥可显著提升酸解氮的含量和比例,这与本研究结果一致。Smith等[14]认为不论施化肥还是有机肥,对土壤有机氮组分含量的影响如何,均不会改变各组分的相对含量,李树山等[15]也得出相似结果。本研究结果表明,不同处理下,酸解有机氮组分形态分布趋势为酸解氨基酸态氮>酸解氨态氮>酸解未知态氮>酸解氨基糖态氮,这与郝小雨等[32]研究结果相吻合。较之CN0,生物质炭、秸秆配施氮素可显著提升0~30 cm各土层酸解氨态氮、酸解氨基糖态氮、酸解氨基酸态氮占酸解总有机氮的比例,且BN100处理对酸解氨态氮、酸解氨基酸态氮占酸解总有机氮比例提升效应最优,而SN100处理对酸解氨基糖态氮占酸解总有机氮比例提升效应最优。这是由于有机物料进入土壤后会较多地转向酸解氨基酸态氮和酸解氨基糖态氮[6,33];酸解氨基酸态氮和酸解氨基糖态氮与土壤微生物细胞壁及结构蛋白所含成分相似[28],有机物料进入土壤通过改善微生物群落结构、提升微生物活性,进而提升土壤酸解有机氮组分含量及其占酸解总有机氮的比例;此外,富东英等[33]研究发现,长期施入土壤中的化肥氮主要向酞胺态氮转化,秸秆氮向氨基糖态氮转化最多,有机肥氮则向氨基酸态氮转化率最大。众多研究表明[32-35],土壤酸解氨基酸态氮、酸解氨态氮是土壤矿化氮的主要来源,对土壤氮素的保持和有效性起到了重要作用。总之,SN100处理对酸解氨基糖态氮及其占酸解总有机氮比例提升效应最优,但其含量及其占酸解总结总有机氮比例较低,而BN100处理对土壤酸解氨基酸态氮、酸解氨态氮含量及其占酸解总有机氮比例提升效应最优。

4 小 结

在0~30 cm各土层,有机氮各形态的分布趋势为酸解氨基酸态氮>酸解氨态氮>酸解未知态氮>酸解氨基糖态氮;不同氮水平下秸秆、生物质炭添加能显著改变土壤酸解有机氮组分含量及其占酸解总有机氮比例,其中BN100处理对土壤酸解氨基酸态氮、酸解氨态氮含量及其占酸解总有机氮提升效应最优,可有效提升土壤供氮能力,可筛选为该区最佳施肥方式。但酸解氨基糖态氮含量随土层加深的变化趋势与其他酸解有机氮组分相反,其原因尚不明确;生物质炭、秸秆配施氮肥对酸解未知态氮含量的影响及其供氮能力还需进一步研究。