国际河流流域权利初论

王志坚,漆刘凯,郭利丹

(1.河海大学法学院,江苏 南京 211100; 2.河海大学商学院,江苏 南京 211100)

1978年,联合国有关报告对国际河流(超过一国边界的河流或淡水湖泊)的统计数量为214条。从1999年开始,美国俄勒冈州立大学跨界淡水争端数据库(TFDD)对全球国际河流基本情况进行持续更新,全球国际河流统计数据从1999年的261条,2003年的263条,2010年的276,2016年的286,直到目前的310条[1]。全球水危机、各国水资源开发力度加大以及河流生态健康问题,使国际河流水体利用问题成为世界关注的热点。

在长期的国际实践中,国际社会为实现国际河流的可持续发展,形成了一系列开发共有水资源的原则,包括主权原则、合作原则、公平合理利用与不造成重大损害原则等等[2]。这些国际河流法原则虽然有一定的指引作用,但国际水争端仍遍及亚、欧、非、美洲等存在国际流域的地区。国际河流法原则间的内在冲突,尤其是“公平合理利用”和“不造成重大损害”之间的相互矛盾是造成当今水争端不减反增的重要原因。为消减这种内在冲突,笔者提出“流域权利”这一概念[3],其中包括:水环境权利(量化为河流生态需水量)、水历史权利(量化为满足现有流域人口基本需要的水量)和水发展权利(量化为可供流域国家水资源开发的水量)。笔者希望从理论和实践层面调和“公平合理利用”与“不造成重大损害”两个原则,加强国际河流法的指导性。当然,流域权利概念和计算分析的提出,只是为“公平合理利用”国际河流提供另一种径路,其成熟还有赖于理论和实践界的研究与改进。

1 国际河流法的主要原则

《国际水道非航行使用法公约》(以下简称《公约》)是国际河流法最重要的法律渊源,《公约》在1997年5月21日被联合国大会批准。当天的表决情况为:103票赞成,3票(中国、土耳其和布隆迪)反对,27票弃权[4](后来在联合国大会的记录中,投票情况有所改变,投赞成票的变为106个国家,比利时、斐济和尼日利亚后来通知大会要求投赞成票。由于比利时由弃权改为赞成,所以弃权票的记录为26个国家[5])。《公约》于2014年8月17日生效[6]。时至今日,仍只有35个联合国完全会员国正式受《公约》约束(后巴勒斯坦加入,但其不是联合国完全会员国)。

1997年《公约》很难得到主权国家的认可有很多原因,如原则规定过于宽泛,操作性差,强制争端解决机制规定又过于具体(如第13条对通知作出答复6个月的期限规定)等等,而最重要的原因在于《公约》条文中两个重要原则的内在冲突。《公约》把第五条“公平合理利用与参与”与第七条“不造成重大损害”的原则并列,造成国际河流上下游国家对《公约》条款解释各有侧重:上游国家偏好“利用”,而下游国家偏好“不损害”。例如,上游国家认为在河流建设大坝是公平合理利用,而下游国家却会以该利用会给自己造成损害为理由加以反对。

虽然1997年《公约》不具有普遍性和可执行性,但是其保护国际河流历史与现有利用权利在一定程度上已经成为一般习惯国际法。这也无疑让下游国觉得任何上游国对河流的开发利用都损害了它的河水利益,也让其没有动力对自身的水利用进行积极地检讨。如中东两河纠纷中,叙利亚、伊拉克利用种种方式公开向土耳其叫板,指责土耳其违反国际法,同时又不愿意通过提高灌溉效率等方式节约水资源。从《公约》整体批准状况来看,那些投赞成票且批准《公约》的国家主要是下游的几个少数国家。而大多数流域国家由于既可以用“不造成重大损害”、又可用“公平利用”原则为本国争得利益,并不急于批准公约,以免给自己外交策略制造障碍[7]。从这个意义上来看,《公约》是造成目前国际河流冲突数量不降反升的重要原因[8]。

2 流域权利:原则的超越

国际河流流域国水量分配、水流时间调配、水资源利用行业以及水污染责任分担等方面都存在着争端。其中最核心的争端是水量分配矛盾。水量分配的不公会造成水权和水益分配的争议,这种争议是当今国际河流争端的症结。由于水资源短缺,“国际河流水资源配置正成为世界各国家、地区和利益团体之间竞争和引发冲突的导火索”[9]。因此,在当前情况下,解决水量分配以及相关权利问题已经成为国际河流学界非常紧迫的任务。国际河流水资源流动、跨国界以及主权的属性,给国际河流确权带来许多困难。国际河流法两个基本原则之间的内在矛盾又增加了这种困难。有没有一种模型可以协调这种矛盾:既尊重下游流域国历史使用权,又能够保障中上游国家的开发利用权。笔者认为,可以在遵守国际河流法两个基本原则的框架下,建立一种“流域权利”模型,来对全流域的所有流域国水资源权利进行确权。通过“流域权利”路径得出的各流域国家理论可得水量份额,可以作为全球大部分流域国家水谈判的参考,实现对国际河流的公平合理利用。

2.1 流域权利的法律依据

国际河流流域权利是国际流域环境权利、流域人口历史权利和流域国发展权利的总和,它的量化形式为流域的总水量(basin discharge)。流域权利的法律依据有:

a. 国际河流享有水环境权利。虽然对于自然的环境权利,学理上仍存在诸多争议,但《公约》对水道国环境保护义务的规定,可以看作是国际法上的“对一切义务”习惯法规则的适用。这种规定暗含着国际河流享有自己生命的环境健康权。具体条文有:第5条第1款“水道国……应着眼于与充分保护该水道相一致……使该水道实现最佳和可持续的利用和受益”;第21条“预防、减少和控制污染”第2款:“水道国应单独地和在适当情况下共同地预防、减少和控制可能对其他水道国或其环境造成重大损害”。

b. 流域人口享有基于历史使用而获得水历史权利。这种水历史水权应该包括流域人口获得最基本的饮用水(有些学者称之为“水人权”)和食物生产用水的权利。其具体条文依据包括:《公约》第6条“与公平合理的利用有关的因素”第1款(c)“每一水道国内依赖水道的人口”,(e)“对水道的现有……使用”;第7条第1款“水道国在自己的领土内利用国际水道时,应采取一切适当措施,防止对其他水道国造成重大损害”;第10条第2款“……尤应顾及维持生命所必需的人的需求”。这里面的规定既包括了流域人口维持其本身生命和粮食生产基本用水,也明确规定流域国历史权利不得受到重大损害。

c. 流域国家享有基于领土主权、水文地理而获得的国家发展权利。具体条文依据有《公约》第8条第1款“水道国应在主权平等、领土完整、互利和善意的基础上进行合作,使国际水道得到最佳利用和充分保护”;第6条“与公平合理的利用有关的因素”第1款(b)……水道国的社会和经济需要;(e)“对水道的…潜在使用”。

2.2 权利赋值

2.2.1国际河流的环境权利

要量化河流的环境权,必须同时考虑地理、水文、地区气候、生态等因素。笔者通过计算国际河流的生态径流来计算环境权利。目前困难的是对国际河流生态需水的定量评估,特别是对维持生态系统最小需求即最小生态流量的计算。由于国际河流的跨国性质,资料的获取需要国家间的合作,而且流域国家贫富不一、经济发展水平差异大,所获取的数据可能并不在同一平台上。本文采取Tennant法测算生态径流,它是根据观测资料而建立起来的流量和栖息地质量之间的经验关系,不需要现场测量,仅仅利用历史资料就可以确定生态需水量。

Tennant法根据生态环境和水文条件特点,在分析历史流量记录的基础上,取年天然径流量的百分比作为河流生态环境需水量。Tennant研究表明,多年平均径流量的30%,能为大多数水生生物提供较好的栖息条件,因而可将30%作为水生生物的满意流量;年平均流量的20%可以作为生态合理流量;而年10%可以作为水生生物生长最低标准下限[10]。在国际河流环境权确定过程中,通过推荐满意、合理与最小流量3个等级来评价维持水环境的方法易于计算,简单合理。但目前情况是,在全球很多干旱地区的国际河流流域(如咸海流域、乍得湖流域、格兰德河流域等等),各流域国赋予河流最小生态流量已成为奢侈之举。笔者分别对不同气候区国际流域采用不同的生态流量最低值。对于处在湿润地区的国际流域,采取维持其“满意流量”作为最低值;在半干旱半湿润流域,采取维持“合理流量”作为最低值;而在干旱流域,采取维持“最小流量”作为最低值。即在湿润的国际河流流域,我们使用年均水量的30%作为其生态需水量;在半干旱半湿润流域,用年均水量的20%作为其生态需水量;在干旱的流域,用年均水量的10%作为其生态需水量。计算出国际河流生态需水量对应为该河流原初的不可被剥夺的环境权。

2.2.2流域人口的历史权利

在国际流域中生活人口的历史权利包括对维持其生命至关重要的饮用生活用水量和维持其本身生活的粮食生产需水量。根据世界卫生组织统计,根据气候条件,一个人每天的饮用水需求量为3~9 L,每天至少需要30~50 L水用于个人卫生[11],因此个人每年需要约20 m3维持生命健康的最低需水。流域人口要维持其本身生活、进行粮食生产,还需要更多的可持续的食物生产用水。1994年,世界粮农组织建议约每年1 000~1 300 m3,以满足个人每年基于食物的水需求[12]。在本文中,笔者还借鉴了Falkenmark[13]水压力的概念。水压力表现为可用水资源和人口之间的函数关系。它根据人均使用量可将一个地区的水状况分为:无压力(>1 700 m3),水紧张(1 000~1 700 m3),水稀缺(500~1 000 m3)和绝对稀缺(<500 m3)几类。这种分类方法已经被联合国等世界组织广泛接受[14]。

综上,对于大多数国际流域,笔者采用1 700 m3/a;1 300 m3/a和1 000 m3/a作为流域人口历史权利的关键阈值。在湿润的流域,每年使用 1 700 m3。在半干旱半湿润流域,使用1 300 m3;在干旱的流域,使用1 000 m3作为流域人口的历史权利。

2.2.3流域国家的发展权利

在国际水谈判的背景下,各国的国家水权通常是关键争论点。关于国家对跨界水的权利主张主要有基于地理水文学和基于历史使用两种观点[15]。上文的历史权利已经对其进行赋值,所以此处的发展权利的依据是流域主权国家的地理、水文情况,该权利的核心要素是某一流域国对整个国际河流的水量贡献率。

只有在预留了国际河流环境权、流域人口历史权后的剩余水量才能在各流域国家之间按照贡献率确立、分配,即赋予流域国家相应的发展权利和水量。通过预留河流的环境权,可以确保河流的生命延续与健康,保证所有沿岸国家共同承担维持河流生态可持续的义务;通过预留流域国家人口的历史权,尊重了水的历史使用。所以,整个流域所有国家的发展权利水量=流域总水量-总环境权水量-总历史权利水量。某一个流域国家可被确定的国家发展水量=流域各国总的发展权利水量×该国水量贡献率,而该国理论上可享有的水份额是该国水历史权利与发展权利之和。

2.3 模型[17]

笔者提出的流域权利包括3个部分:流域水环境权利、流域人口水历史权利和流域国家水发展权利。各种权利的量化可以为全流域不同国家搭建合作与谈判的基本平台。这些权利之间的关系,可以使用以下公式表达:

B=E+H+C

(1)

式中:B为该国际河流流域权利(总水量);E为流域水环境权利;H为流域人口水历史权利;C=流域国家水发展权利。B、E、H、C均为流域总值。

设某国际河流有n个流域国家,其中某个流域国家用i表示(i=1,2,…,n),该流域处于第j种情景(j=Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ,分别表示干旱流域、半干旱半湿润流域、湿润流域),则:

某一流域国i的应得水量为扣除预留环境权利之后的水历史权与水发展权利之和,故可表达如下:

Fij=Hij+Cij

(2)

国际河流流域的环境权利单列(环境权属于河流):

E=Baj

(3)

式中:B为流域权利;aj为该条河流流域在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3种不同情境下的环境权系数,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ依次分别表示该国际河流流域为干旱流域、半干旱半湿润流域、湿润流域,相应地aj的取值依次为0.1,0.2和0.3,无量纲。

国际河流流域所有人口的水历史权利:

H=Pbj

(4)

那么某一流域国人口的水历史权为

Hij=Pibij

(5)

式中:P为流域内总人口;Pi为第i个国家在该国际河流流域内的人口数量;bj(或bij)为流域所有国家(或第i个国家)在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3种不同情境下的历史权系数,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ依次分别表示该国际河流流域为干旱流域、半干旱半湿润流域、湿润流域,相应地bj(或bij)的取值依次为1 000 m3/a、1 300 m3/a和 1 700 m3/a。

某一流域国的水发展权:

Cij=Cjki

(6)

式中:Cij为该流域国在国际河流流域的发展权;Cj为该国际河流流域总的发展权;ki为第i个国家对该国际河流流域水量的贡献率。

由式(1)可知:

C=B-E-H

(7)

故式(6)又可以进一步表达为

Cij=Cjki=(B-E-H)jki=

(B-Baj-Pbj)ki

(8)

将式(4)、(5)和(8)代入式(2),得到:

Fij=Hij+Cij=

Pibij+(B-Baj-Pbj)ki=

Pibij+[(1-aj)B-bjP]ki

(9)

式中:Fij表示第i国在j情景下从该国际河流流域的应得水量;B为该国际河流流域权利(总水量);P为该国际河流流域上所有人口总数;Pi为某一国流域内人口数;aj为流域在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3种不同情境下的环境权系数,相应地aj的取值依次为0.1,0.2和0.3;bj(或bij)为流域所有国家(或第i个国家)在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 3种不同情境下的历史权系数,相应地bj(或bij)的取值依次为 1 000 m3/a、1 300 m3/a和1 700 m3/a。事实上,bj=bij,在同一种气候情景下,每个流域国家的水历史权系数取值一样。ki为第i个国家对该国际河流流域水量的贡献率。

3 讨 论

3.1 流域权利径路可为流域国家合作提供最基本的平台

在国际河流法最初发展的几十年里,国际河流沿岸国对贡享水资源利用形成了两种对立的理论:即上游国家偏好的“绝对主权论”和下游国家偏好的“绝对完整领土论”。国际社会通过1957年的“拉诺湖仲裁案”基本确立了国际河流水资源利用的“有限主权论”。从20世纪60年代开始,联合国就开始酝酿编撰发展国际水法,并试图协调二者之间的内在矛盾,因此在1997年《公约》中形成了公平合理利用与不造成重大损害的原则。自公约被联大批准后,各国对原则的不同理解成为国际河流冲突的原因之一。根据TFDD的记录,自从公约条文被采纳以来,冲突的比例竟然上升了5个百分点(统计时间范围为2000—2008年),冲突事件占全部事件的比例为33%(1948—1999年冲突比例为28%)[17]。

如何协调二者矛盾,国际法学界没有提供更多的解决思路。在水管理领域却形成了诸多新思想,如“一体化管理理论(Integrated Water Resource Management)”“流域单元论(Basin Unit)”“利益共享论(Benefit Sharing)”虚拟水贸易(Virtue Water Trade)。但在当今国际社会,主权国家仍是国际社会主要行为者的前提下,流域一体化管理在大多数国际流域仍是不可能实现的乌托邦,特别是在有发展中国家的国际流域[18];利益共享确实使人们在观念上认识到从“分配水”到“分配收益”可能缓解暂时的矛盾,但是一旦“合作的蛋糕”被做大了以后,成果如何“共享”与分配,仍是需要解决的问题,矛盾依然存在;虚拟水贸易在很多流域国家也不现实,尤其是在很多发展中国家把“粮食安全”视为国家生命线的情况下。即使有些流域国家为了避免水争端升级,从流域外国家进口粮食,也只是权宜之计:一是它不可能从本国际流域邻国进口虚拟水;二是一旦流域国之间权力结构发生变化,还会尽量争夺共享水资源,以实现粮食自给自足;最后,有很多国家也没有足够的外汇来支撑本国长期的粮食短缺。

流域权利概念和水量计算依托于美国俄勒冈州立大学跨界争端淡水数据库(TFDD)的基本数据,可以为全流域合作提供最基本的谈判起点。在TFDD数据库中,我们提取流域水量数据、国际流域国家水量贡献数据、流域内总人口和各国在流域内人口数据、流域气候类型数据等形成流域权利计算模型和计算结果,在确定的276条国际河流流域中,有192条河流可以计算确定流域权利[19](包括:流域水环境权利、水历史权利、水发展权利以及流域各国理论上可得水份额)。流域权利径路通过扣除环境权利保证了所有流域国对河流生命都负有共同保护的责任。由于环境权的系数固定不变,这对于流域中水量贡献率大的上游国家其实是加重了其生态保护责任,而下游水量贡献小的国家也能够从流域权利分配中得到维持本国所在流域的环境水量。流域权利径路通过计算每个流域国家人口的历史权方法使得国际河流的历史使用得到尊重和保障,通过用流域国贡献率标准分配剩余水量的方法保证流域国的开发利用权,协调了理论上的绝对主权论和绝对领土完整论,也使公平合理利用与不造成重大损害原则在流域实践层面上得到有机统一。

基于最终的流域各国可得水份额,流域各国可以进行全流域层面的合作谈判,并可以基于历史、地理水文、环境保护的水量数值进一步建立全流域合作组织,对各国在国际河流将要实施的重大事项加权表决。

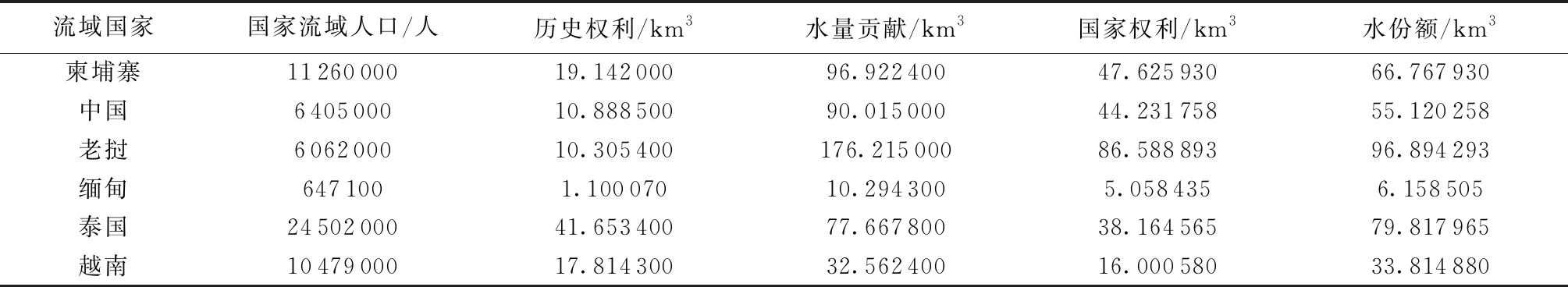

以湄公河为例,流域权利(总水量)为 4 836.769亿m3,流域处在湿润气候地区,其环境权(30%的总水量)为1 451.030 7亿m3;历史权利分别为国家流域人口与1 700 m3/a的乘积;国家发展权利,为流域总的发展水权利乘以该国家的水量贡献率,或者为流域总水权扣除流域环境权和历史权之后的剩余水量乘以该国家的水量贡献率。所得各种权利数据见表1。

表1 湄公河六国权利数据表

注:表中国家流域人口数据来源于俄勒冈州立大学TFDD数据库2016年数据。国家年均水量数据来源与俄勒冈州立大学TFDD数据库2009年数据。

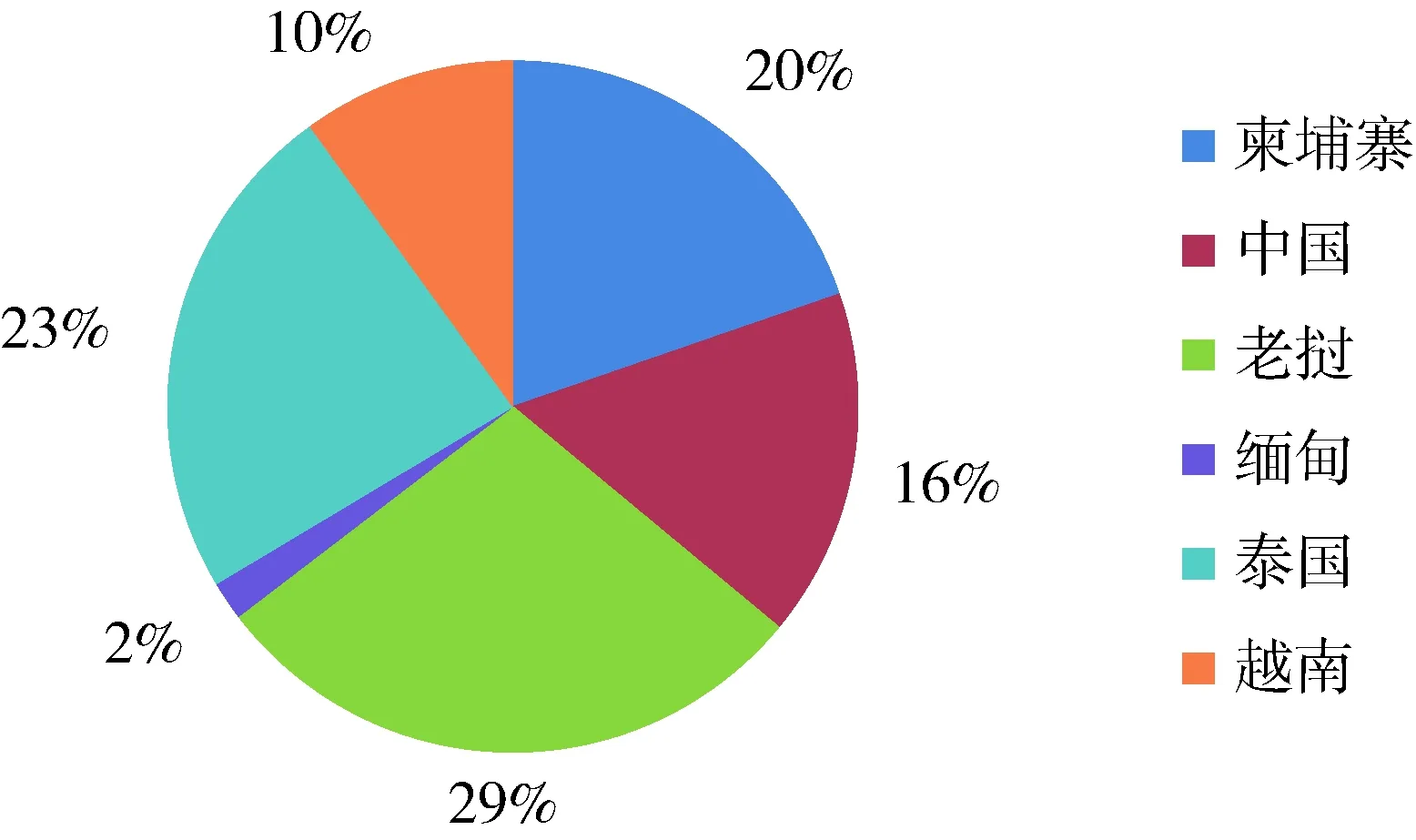

根据流域权利模型计算,各国可以在本国的国家发展权利内内自主开发流域水资源,并可基于本国可得水份额来讨论相应的流域管理机制。在本国流域中湄公河六国理论上可得水量的比例如图1所示。

图1 湄公河六国可得水量比例

3.2 流域权利现有数据不适用于水量过小或者人口过多的流域

根据全球276条国际河流的计算结果,共有45条国际河流因流域总水量过小(TFDD显示流域总水量为0)而无法得出相应的数据,因而流域权利径路也无法用此法为流域合作提供指导。但是作为一种理念,流域权利径路预先扣除生态需水,然后计算各国可得水量的径路仍可在小流域适用,不过是在精细的水文测量之后。

统计结果还显示,共有39条国际河流因为对历史权和环境权赋值太大而超出流域中流域整体水量。这其中包括恒河、印度河以及格兰德河等著名的大河。这主要是因为流域人口太多(尤其是下游),如果赋予人均1 000 m3或以上的历史权利,流域总水量都不足以平摊到每个人。所以在这些流域,赋予流域人口历史权利的最低水量需要根据实际情况、全流域国家协商一致,不应过于教条,照搬联合国或粮农组织的最低标准。

3.3 流域权利径路需要得到更多的个案检验

由于每条国际河流的自然、人文情况差异巨大,多国共享的国际性增加了合作的难度,个案分析的方法非常重要。例如在尼罗河流域,由于历史上不公平的尼罗河水条约的存在,使流域十一国合作举步维艰。埃及和苏丹得益于1929年、1959年的尼罗河分水协议,加上多年来两国发展快于上游各国,实际上一直在利用尼罗河约80%的水量,近年来,埃塞俄比亚、坦桑尼亚等上游国家要求自主利用本国尼罗河水资源、不承认历史分水条约的呼声越来越高。随着国力的提升,上游国家必将进行更多的农业灌溉、水力发电等水利工程,埃塞俄比亚复兴大坝的开工,埃塞俄比亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达和肯尼亚五国《尼罗河合作框架协议》的签署,使尼罗河水争上升到新的阶段。在流域权利径路下,由于埃及对尼罗河水没有任何贡献,埃及对尼罗河的国家发展权利为零,但是埃及人对尼罗河水的历史使用也产生了一定的权利,所以埃及仍在理论上拥有约20%的历史权水量,统计上还应加上尼罗河10%的环境水量。这相对于其通过不平等条约获得的“水权”仍有距离,但作为先发展国家和地区强国,埃及与上游国家间的不公平用水秩序不应继续维持。埃及今后也有义务为自己超过本国历史权利的水量利用,向上游国家提供补偿。

约旦河的案例更为特殊,由于巴以冲突的历史原因和流域水文特征,流域国家之间(尤其是巴以之间)的确权更为复杂。1995年奥斯陆第二协议中,以色列承认未来西岸巴勒斯坦人每年所需水量在7 000万~8 000万m3之间,即使该权利全部得以实现,巴勒斯坦人的年均用水量只有约250 m3。如何在基于权利、尊重历史的前提下实现流域权利径路在各具体流域的指引作用,还需要更加深入、细致具体的案例支持。

4 结 论

近百年来,水资源问题不断成为国际争端的缘由,国际社会和流域国家的实践不断尝试解决国际水冲突、达成水合作的不同路径。经过联合国40多年的努力,《国际水道非航行使用法公约》终于在2014年生效。但其内含结构性冲突的原则规定却是国际水冲突不减反增的重要原因。流域权利概念与路径的提出,试图结合法律原则与水文实践,找出协调这种制度性冲突的另一种方案,是一种跨学科的初步探索。虽然每条河流的自然、人文情况差别迥异,社会经济发展也可能使文中的各种权利赋值过时,但作为一种理念,流域权利能结合水文数据进行精确计算,超越了原则的一般规定。如果这种思路能被各国际河流流域参考,流域国家就可能在确认一些基本数据(如流域总水量、各国水量贡献、各国流域内人口)的基础上进行更明确而细致的合作,如对于各国人口的历史权利进行精确赋值,基于各国理论可得水量份额的水资源开发与保护机制建设。正是基于此项说明,本文提出的流域权利数值,不应作为某一特别流域的基本信息,更不是流域国家间权利争夺的证据。在流域权利概念与径路的推行过程中,固定的数值不可能成为解决不断变化的国际河流冲突的法宝,但数据分析却有助于该理念被水文、环境、管理、地理等国际水资源冲突解决的政策决定者、工程师了解。国际河流水资源冲突远远不止是工程、环境、管理问题,国际河流的主权属性渗透于国际水资源冲突的每一个方面。在当前强调环境保护、生态价值、水资源一体化管理的大背景下,水主权问题却最先可能成为合作的障碍。流域权利理念从水所有权的角度分别赋予河流的权利、个人的历史权利和国家的发展权利,协调了环境、人权、历史既得权和未来发展权,为国际水资源可持续发展提供了超越原则的一种解决路径。