续随子化学成分和药理活性研究进展△

廖培海,翁连进,刘淑岚,耿頔

华侨大学 化工学院,福建 厦门 361021

续随子EuphorbialathyrisL.系大戟科大戟属的2年生双子叶草本植物,全株无毛,全草有毒,主要分布或栽培于欧洲、北非、中亚、东亚、南北美洲以及澳大利亚等地区,在我国吉林、河北、河南、浙江、安徽、广西、云南、四川等大部分地区均有广泛栽培或逸生[1]。续随子的根、茎和种子均可入药,其成熟的干燥种子,又名千金子,别名千两金、菩萨豆、打鼓子、一把伞、小巴豆,炮制后可作药用,是常见的中药材。其性温,味辛,有小毒,具有泻下逐水,破血消症等功效,常用于治疗水肿、痰饮、积滞胀满、二便不通、血瘀经闭、晚期血吸虫病及蛇咬伤等病症,外用可治顽癣、疣赘[2];临床报道续随子在治疗白血病、食道癌、皮肤癌等疾病方面疗效甚佳[3]。现代研究表明,续随子中富含大量的碳氢化合物和脂肪酸,与柴油替代品的分子组成相类似,是生产生物柴油的理想原料,欧美等地区常将其作生物燃料和生物质的来源[4-5];此外,续随子中还主要包括二萜、香豆素、黄酮、挥发油等化学成分,具有抗肿瘤、利尿导泻、抗菌、抗炎、抗氧化及祛斑美白等作用,具有较大的药用开发价值,深受国内外学者的关注。续随子具有一定毒性,且毒性机制至今还未充分明确,限制了其更有效的开发利用。本文对1970年以来国内外有关续随子的化学成分及药理活性等方面的研究报道进行综述,旨在为更深入阐明其中的活性物质,研究其毒效关系,保障其药用安全,进一步合理开发、利用该植物资源提供参考。

1 化学成分

迄今,国内外学者针对续随子植物化学成分的研究报道表明,续随子中的主要成分为脂肪酸、二萜、黄酮、香豆素、甾醇、挥发油及其他类别化合物,其中多数二萜化合物是续随子所特有的化学成分,活性显著,具有极其广阔的生物医学研究前景。

1.1 脂肪酸

续随子中富含大量的油质,其种子提取物中脂肪油质量分数高达47%~50%,主要成分为不饱和脂肪酸等类似于原油的碳氢化合物,在作为一种新型能源油料作物方面具有很好的开发前景[6]。因此,国内外学者对其含油量及结构组成进行了深入系统的研究,旨在对续随子作为优质新型能源油料作物的发展潜力进行更深入的了解。危文亮等[7]通过索氏提取法和气相色谱仪(GC-FIC)对续随子含油量及其油中脂肪酸的组成和相对含量进行分析测定,结果表明,续随子含油量因产地而各异,脂肪酸的主要成分为油酸、棕榈酸、亚油酸、α-亚麻酸,还含有花生烯酸、硬脂酸、豆蔻酸、棕榈烯酸、十七碳烯酸、γ-亚麻酸等。祝洪艳等[8]研究报道,印证了续随子油中含量最高的是油酸,其次是软、硬脂酸。王亚辉等[9]以机械压榨法提取续随子油,采用气相色谱-质谱(GC-MS)仪分析,测得7种脂肪酸,不饱和脂肪酸居多;此外,氨基酸分析发现,续随子中蛋白质富含17种氨基酸,以谷氨酸和天冬氨酸为主,种类齐全,是具有较高药用价值的蛋白质资源。朱娟娟等[10]对千金子石油醚萃取物中油脂进行GC-MS分析,鉴定出55个化合物,脂肪酸居多。续随子含油量较高,油质中的脂肪酸成分的分子组成类似原油,且植物资源丰富,因此,其在生物能源应用领域具有很好的发展前景。

1.2 二萜

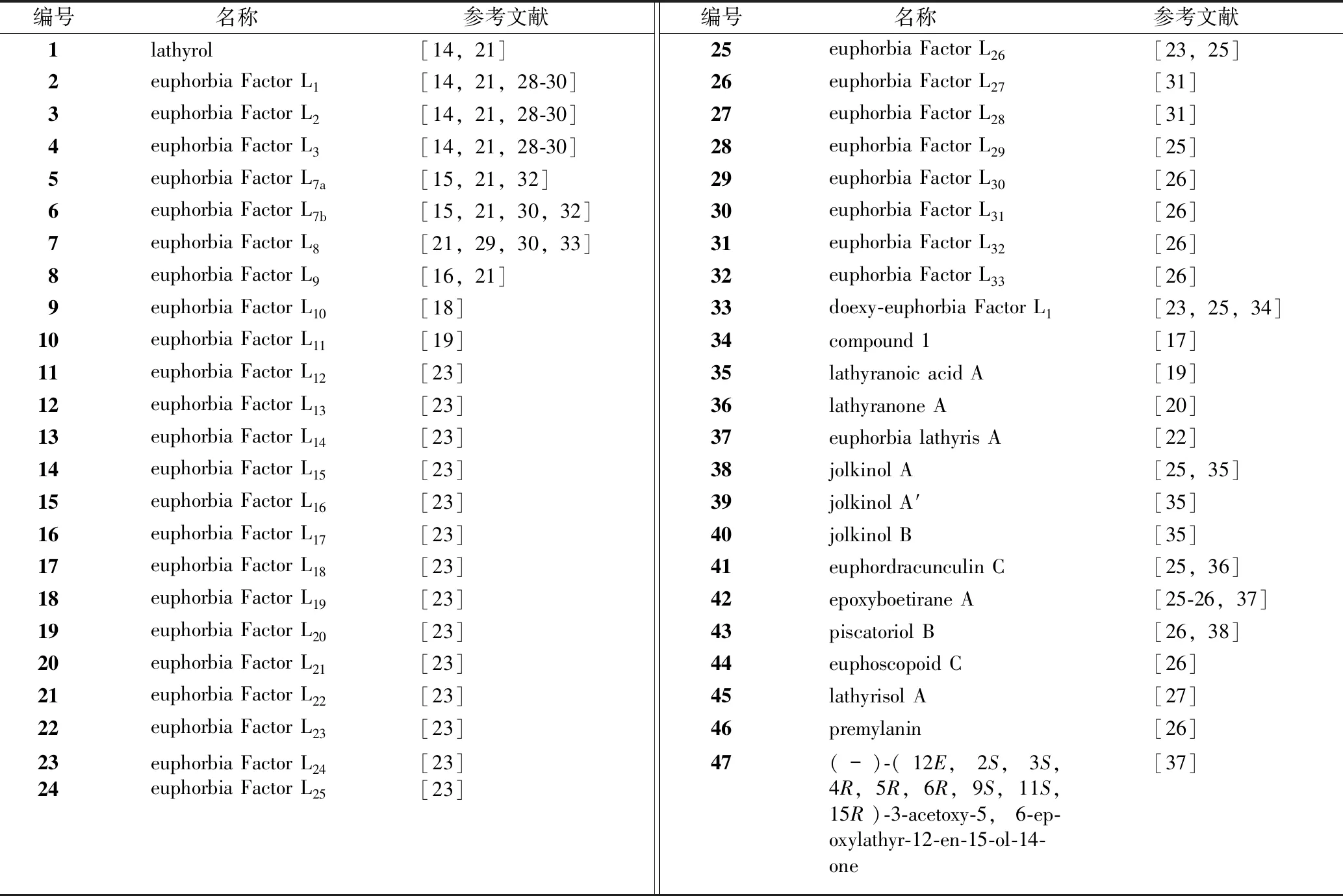

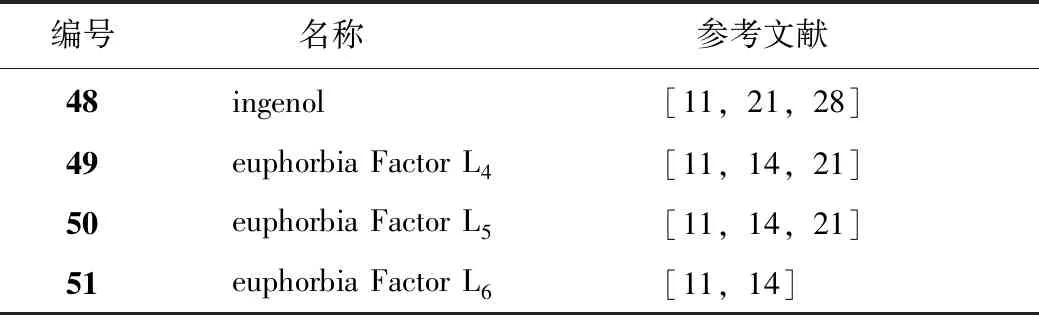

二萜化合物是续随子的主要化学成分,也是其重要的活性成分,具有抗炎、抗肿瘤等多方面的药理活性。现代研究表明,续随子中二萜类化合物的含量占总脂肪油含量的3%~5%[11]。续随子中的二萜主要为巨大戟烷(ingenane)和续随子烷(lathyrane)2种母核结构骨架的二萜。续随子烷二萜是续随子所特有的二萜骨架类型,结构新颖、活性显著,是获得其他活性二萜化合物的前体化合物,可以通过跨环环化反应合成一系列结构复杂的多环二萜衍生物[12]。

相关研究[13-15]从续随子中先后分离得到8个新颖独特的二萜化合物:大戟因子L1~L8(Euphorbia Factor L1-L8),引起国内外学者对续随子的极大关注。1990年,Itokawa等[16]报道从续随子中首次分离得到Euphorbia Factor L9。1999年,Hohmann等[17]从续随子的根中分离得到1个新的续随子烷二萜Compound 1。Appendino等[18]从续随子中首次分离得到Euphorbia Factor L10,并发现其对P-糖蛋白(Permeability glycoprotein,P-gp)具有很好的抑制活性,具有一定的抗肿瘤作用。Liao等[19]从续随子中分离得到Euphorbia Factor L11以及1种新骨架二萜化合物lathyranoic acid A。Gao等[20]从续随子中发现另一种新骨架二萜化合物lathyranone A。2009年,焦威等[21]从续随子种子中提取分离得到8个续随子烷二萜、3个巨大戟烷二萜,其中,续随子醇和巨大戟醇是首次报道从续随子种子中分离得到的。近年来,对续随子中的二萜类化合物的研究取得了重大进展,Li等[22]从续随子中分离得到又一种拥有新颖骨架的二萜化合物EuphorbialathyrisA。Lu等[23]从续随子中分离得到22个续随子烷型二萜,有14个二萜(Euphorbia Factor L12-L25)是首次从该植物中分离得到。2018年,Wang等[24]从续随子种子中分离得到Euphorbia Factor L27和Euphorbia Factor L28,细胞毒性研究发现,2个二萜均具有显著的细胞毒活性。Lee等[25]从续随子甲醇提取物中分离得到17个已知二萜和1个新的二萜Euphorbia Factor L29。Wang等[26]从续随子中分离得到1个前酶烷型二萜premylanin,以及4个新的续随子烷二萜Euphorbia Factor L30-L33,还有13个已知二萜。Yun等[27]从续随子根中分离得到1个新类别二萜lathyrisol A。二萜化合物名称见表1~2。

1.3 黄酮类化合物

黄酮是一类具有多种生物活性的重要次生代谢产物,其研究已较为成熟,在续随子中亦发现此重要成分。目前,从续随子中提取分离得到的黄酮类化合物主要有:青蒿亭(artemetin)、蔓荆子黄酮(vitexicarpin)[39]、山柰酚-3-葡萄糖醛酸苷(kaempferol-3-glucuronide)及槲皮素-3-葡萄糖醛酸苷(quercetin-3-glucuronide)[40]、黄芩素(baicalein)、山柰酚(kaempferol)、槲皮素(quercetin)、汉黄芩素(wogonin)、芦丁(rutin)[41]。

表1 续随子中续随子烷型二萜化合物

表2 续随子中巨大戟烷型二萜化合物

1.4 香豆素

续随子中已报道的香豆素类成分主要有:七叶内酯或名秦皮乙素(aesculetin)[24]、双七叶内酯(euphorbetin)[42]、异双七叶内酯(isoeuphorbetin)[43]、瑞香素(daphnetin)、七叶树苷(esculin)、秦皮啶(fraxidine)、6,7-二羟基香豆素(esculetin)、6-甲氧基-7-羟基香豆素(scopoletin)[44]等。

1.5 甾醇类化合物

续随子中分离得到的甾醇类化合物主要有:β-谷甾醇(β-sitosterol)[21]、胡萝卜苷(daucosterol)[30,39]、4-蒲公英甾醇(4-taraxasterol)、蒲公英甾醇(taraxerol)、蒲公英甾酮(taraxerone)、羽扇叶醇(lupeol)、羊齿烯醇(fernenol)、羽扇烯酮(lupenone)[45]、β-香树脂醇(β-Amyrin)、环木菠萝烯醇(cycloartenol)、24-亚甲基环木菠萝烷醇(24-methylene cycloartanol)[4]、1-hydroxyl-3,5,8-trimethoxyanthone、1,5-dihydroxyl-3,8-dimethoxyanthone等[44]。

1.6 挥发油类化合物

续随子挥发油成分种类和数量较多,主要为单萜、倍半萜、饱和烃类等刺激性成分,具有挥发性。2004年,杜天信等[46]用GC-MS联用法从续随子种子挥发油中分析鉴定出20种成分,含量较高的主要有正庚烷(33.73%)、2-乙基戊烷(11.02%)、正辛烷(6.81%)、2-甲基庚烷(6.39%)、3-甲基庚烷(6.33%)等。焦威等[47]采用相同方法对续随子种子挥发油成分进行分析,共鉴定出49个化合物,占总挥发油含量的90.48%,多为具有润肠、致泻等作用的脂肪酸及其酯类化合物、单萜与倍半萜类化合物以及芳香化合物,且长链脂肪酸及其酯类化合物含量相对较高。祝洪艳等[48]用气相色谱法分析了续随子种子挥发油成分,结果发现挥发油主要成分是油酸、亚油酸和油酸-2-丙三醇酯等。文献报道的续随子种子挥发油成分存在一定差异,这可能与药材的生长环境、采收时间、储存时间及测定过程方法等因素差异有关。续随子种子挥发油成分的研究证明续随子作为1种生物能源具有一定的可行性。

1.7 其他类化合物

除上述成分外,从续随子中还分离得到一些其他类别化合物:金色酰胺醇酯(aurantiamide acetate)、2,3-二羟丙基十九碳酸酯(2,3-dihydroxypropyl icosanoate)、2,3-二羟丙基-9-烯-十八碳酸酯(2,3-dihydroxypropyl oleate)、2,3,4-三羟基丁基十五碳-3-烯碳酸酯(2,3,4-trihydroxybutyl hexadee-3-enoate)、1,2,3-三羟基苯(pyrogallol)、对羟基苯甲酸(p-hydroxybenzoic acid)、苯甲酸(benzoic acid)、油酸(oleic acid)、棕榈酸(palmitic acid)[21]、邻羟基苯甲酸(salicylic acid)、(E)-8-氧代十八碳-9-烯酸[(E)-8-oxooctadec-9-ennoic acid]、熊果酸(ursolic)[44]、单油酸甘油酯(Glycerol-1-monooleate)[49]等。

2 药理作用

2.1 泻下逐水

续随子具有致泻作用,泻下强度是蓖麻油的3倍,临床上常用于治疗腹痛胀满、大便不通等病症。现代药理学研究表明[14,50],续随子泻下的有效成分主要为千金子甾醇(euphorbiasteroid or Euphorbia Factor L1)和千金二萜醇二乙酸苯甲酸酯(Euphorbia Factor L2),可促进肠胃蠕动,产生峻泻。然而,L1和L2既是其有效药用成分,也是毒性成分,故在药用时需炮制入药以避免其峻泻作用过强,产生一定不良反应。有关研究表明[51-53],续随子经加工炮制后脂肪油等成分的含量明显减少,毒性显著降低。续随子炮制工艺多样,制霜法是目前应用较多的1种方法,通过炮制加工的方式除去部分脂肪油,从而减小其毒性及峻泻作用。此外,续随子中香豆素类成分秦皮甲素和秦皮乙素亦有逐水消肿的作用,可增加排尿量,促进尿酸从组织中排出且可抑制黄嘌呤氧化酶活性,从而减少尿酸生成[54]。

2.2 祛斑美白

皮肤颜色的深浅受多种因素调控,占主导作用的是黑色素的含量及分布,而酪氨酸酶则是生成黑色素的关键酶,其活性大小直接关系到黑色素的生成量。2000年,Kim等[55]从续随子种子中提取出2个二萜化合物和1个新型蔗糖异戊酯,并通过动物实验研究发现,5,15-二乙酰-3-苯甲酰基千金二萜醇具有美白皮肤功效。Masamoto等[56]研究发现,七叶内酯可以抑制酪氨酸酶的活性,其半数抑制浓度(IC50)值为43 μmol·L-1,且香豆素骨架C6、C7位的羟基对其酪氨酸酶抑制活性具有重要影响。房子婷等[57]以千金二萜醇二乙酸酯苯甲酸酯为主成分,研制了1种千金子美白祛痘霜,可用于治疗黄褐斑、雀斑等色素沉着性皮肤疾病,治疗效果优于1.5%曲酸二棕榈酸酯霜。

2.3 抗菌、抗炎、镇痛作用

续随子中的香豆素类化合物是抗菌、抗炎、镇痛的主要活性成分。现代研究表明[58],秦皮甲素和秦皮乙素具有抗菌和抗炎作用,瑞香素有抗菌、抗炎及镇痛作用,效果显著,安全性高。此外,瑞香素对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、福氏痢杆菌及绿脓杆菌的生长也具有一定的抑制作用[59]。白瑞香素具有镇静催眠活性,临床可与巴比妥类药物联合使用,协同作用于外科手术麻醉[60]。

近年研究发现,续随子中二萜化合物具有抗炎生物活性,其作为抗炎药物具有巨大开发潜力,特别是对于脂多糖(LPS)介导的炎症障碍等疾病。Lee等[25]以RAW264.7巨噬细胞中LPS诱导的一氧化氮(NO)产量对续随子二萜的抗炎活性进行评价,发现二萜可以有效抑制NO产生,IC50值为11.2~52.2 μmol·L-1。Zhang等[61]研究发现,续随子中二萜化合物L2能有效阻断炎症细胞在肺内浸润和活化,减少IκB/IKKα/β磷酸化,阻断NF-κB p65传导和LPS刺激的RAW267.4细胞核内DNA的结合活性,从而抑制NF-κB信号通路的活化,有力抑制炎症介质的产生,减轻LPS引起的肺组织病理改变,提高急性肺损伤(ALI)小鼠的存活率。这为进一步研究L2或其他续随子二萜的抗炎活性及新型抗炎药物研发提供了参考。

2.4 抗肿瘤作用

续随子中化学成分复杂多样、结构独特新颖,具有极其显著的抗肿瘤活性。续随子种子在国外早有记载,可用于癌症等疾病的治疗,其甲醇提取物抗肿瘤活性研究亦证明其具有抗癌活性[16]。现代药理学研究发现[62],千金子甲醇提取物体外对人体宫颈癌细胞(Hela)、人体红白血病细胞(K562)、人体单核细胞性白血病细胞(U937)、人体急性淋巴细胞性白血病细胞(HL60)和人体肝癌细胞(HepG2)的增殖均有较明显的抑制作用,抑制效果随给药剂量增大而增强,呈现明显量效关系,且对白血病的抑制作用强于其他实体瘤;体内对小鼠移植性肿瘤细胞株S180和小鼠艾氏腹水癌(EAC)也有较明显抑制作用。薛存宽等[63]研究表明,不同极性溶媒的千金子粗提物其抗肿瘤活性有显著差异:三氯甲烷提取物对HepG2、K562、U937细胞均有明显的抑制作用,丙酮提取物只对K562、U937细胞有较明显的抑制作用,三氯甲烷、丙酮提取物的混合物对在体的S180、EAC有明显疗效,而甲醇、水提取物则无明显抗肿瘤活性或活性较小。杨珺等[64]研究发现,千金子提取液对大鼠原代培养的肺成纤维细胞的生长增殖有较强的抑制作用,形态学观察发现,肺成纤维细胞数目显著减少,形状不规则,突起变短,排列混乱,由此表明续随子可能在一定程度上可以用于肺部肿瘤的治疗。

续随子中二萜化合物骨架新颖独特,是其抗肿瘤活性的主要有效成分。Itokawa等[3]研究发现,巨大戟二萜醇-3-十六烷酸酯(Euphorbia factor L5)和巨大戟二萜醇-20-十六烷酸酯(Euphorbia factor L4)是一对同分异构体,L5对EAC具有较强抑制作用,而L4则无明显抗肿瘤活性。苏晓会[65]研究发现6,7-二羟基香豆素对脑转移细胞(KT)的增殖表现出较强的抑制活性,L3对人子宫内膜癌细胞(HEC-1)和人脑神经胶质瘤细胞(T-98、U251-SP)的增殖均有较强的抑制作用,而与L3母核结构相同的L1及L2对所测细胞的抑制活性则较弱或无明显活性。王思明等[66]研究了L1-L3对人妇科肿瘤细胞的细胞毒活性作用,发现L3对人卵巢透明癌细胞(SHIN3和HOC-21)、子宫颈癌细胞(Hela)和卵巢囊腺癌细胞(HAC-2)的增殖均具有较显著抑制作用,L1仅对Hela细胞有明显的抑制活性,L2则对所测的5种妇科肿瘤细胞均无明显抑制活性。L3的体外抗肿瘤活性研究发现[67],其对人肺癌A549细胞的增殖具有较强的抑制作用,IC50为34.04 μmol·L-1,L3可浓度依赖性地引起线粒体膜电位的降低,导致细胞色素C释放,进而诱导A549细胞凋亡。此外,有关研究发现[68],L2也是通过线粒体途径诱导A549细胞凋亡,IC50为36.82 μmol·L-1。Yang等[49]研究表明,L1和L9对A549及HepG2细胞的增殖具有明显抑制活性,L2、L8、glyceryl monooleate及esculetin仅对A549细胞有明显的细胞毒活性作用,对HepG2细胞的增殖无明显的抑制活性。Lu等[23]从续随子种子中分离纯化得到22个化合物,其抗肿瘤活性研究发现,deoxy-L1、L12、L18、L23对人乳腺癌MCF-7细胞显示出中等强度的细胞毒活性(IC50=12.4·23.1 μmol·L-1),对大鼠神经胶质瘤C6细胞的细胞毒活性则较弱,仅L16对大鼠神经胶质瘤C6细胞表现出较强的细胞毒活性,具有潜在的抗肿瘤作用(IC50=15.3 μmol·L-1),然而,L1~L3、L7a、L7b、L8、L12~L25、Lathyranoic acid A等在50 μmol·L-1给药浓度下对HepG2、Hela细胞均无明显细胞毒活性。近年研究发现,L28对MCF-7和HepG2细胞均有较强的细胞毒活性,且其对MCF-7细胞的抑制作用明显强于传统抗癌药物顺铂[24]。Wang等[26]对续随子中分离得到的18个二萜进行了体外抗肿瘤活性研究,发现L24对HCT116、MCF-7、786-0、HepG2细胞均有较强的细胞毒活性,且L24对MCF-7细胞的抑制作用优于顺铂,此外,通过对比各化合物结构及其抗癌活性发现,C17位取代基是羟基比取代基是乙酰基的二萜的抗癌活性更强,C3位取代基是苯乙酰基、羟基的二萜比取代基是苯甲酰基的二萜对癌细胞的抑制率更高,此外,具有5,6-环氧结构的续随子二萜对癌细胞表现出更高的抑制活性,而6,17-双键型二萜的抑制率则普遍较低。综合分析二萜化合物的抗肿瘤构效关系可以发现,二萜化合物的细胞毒活性与其母体骨架结构、取代基种类和位置以及空间构型有关。这对于选择性筛选具有更好活性的化合物、对分子进行选择性结构修饰,以寻求活性更好的衍生物具有重要的指导意义。

多药耐药性(multidrug resistance,MDR),又称多向性耐药(pleiotropic drug resistance),是指肿瘤细胞接触某种化疗药物后,不仅对该药物产生耐药性,而且对另一些未曾接触、与之化学结构和作用机制完全不同的药物也产生交叉耐药,这是一种独特的广谱耐药现象[69]。MDR是导致临床肿瘤化疗失败的主要原因,其形成因素多种多样,其中P-糖蛋白(ABCB1,P-gp)的高表达是导致化疗失败的最普遍、重要的原因,其作用机理是P-gp过表达,导致药物外排,细胞内积聚的药物量减少,血药浓度下降,从而导致疗效降低或无效。

2003年,Appendino等[18]发现,L10对P-gp的表达具有一定的抑制作用,引起了国内外学者对续随子中化学成分的抗肿瘤多药耐药的广泛关注和研究。经过深入研究发现,续随子中多数二萜类化合物均具有一定的抗肿瘤多药耐药活性,可通过抑制P-gp介导的外排泵活性来增强药物在细胞中的滞留,尤其是L7a和L2,与阳性对照组相比,是非常强的抑制剂[70]。相关研究[71-72]发现,L1具有一定的体外抗肿瘤活性,其对人口腔上皮癌细胞系KB及其多药耐药细胞系KBv200、人乳腺癌细胞系MCF-7及其多药耐药细胞系MCF-7/ADR细胞均具有较好的细胞毒活性,实验发现,L1可显著增加多药耐药系KBv200和MCF-7/ADR细胞对常规抗肿瘤药物的敏感性,同时不影响KB细胞和MCF-7细胞的药物敏感性,作用机理是L1可浓度依赖性地有效逆转ABCB1(1种P-糖蛋白)介导的肿瘤多药耐药,逆转机制与增强三磷酸腺苷(ATP)酶的活性、抑制KBv200和MCF-7/ADR细胞中P-gp介导的药物外排有关,与下调KBv200和MCF-7/ADR细胞中ABCB1在mRNA和蛋白水平的表达无关。之后,该课题组又对人白血病细胞K562和其多药耐药细胞K562/ADR进行研究,结果与之前研究基本一致,证明L1与常规化疗药物联合使用,或可克服多药耐药性[73]。近年来研究发现,L3的衍生物对P-gp高表达的MCF-7/ADR多药耐药细胞具有一定的抑制作用[74];L9对A549、MDA-MB-231、KB、MCF-7细胞和KB-VIN多药耐药细胞均具有较强的细胞毒活性,L2对KB-VIN细胞具有较强的选择性细胞毒活性,L1在40 μmol·L-1给药浓度下对所测细胞均无明显细胞毒活性,细胞毒性作用机制研究发现,L3、L9对细胞的正常周期进程具有破坏作用,L2、L3、L5、L9在一定程度上会破坏微观网络并诱导肌动蛋白丝聚集[75]。

近年研究发现,续随子对肾癌细胞的增殖也有一定的抑制作用,其可以有效增强肾癌特异抗原G250的表达,进而对人肾癌786-0细胞的体外增殖产生较强的抑制作用[76];肾癌裸鼠模型实验研究表明,续随子种子可以有效降低裸鼠癌症组织Livin蛋白及肿瘤坏死因子-α(TNF-α)表达水平,对裸鼠肿瘤增长具有一定的抑制作用[77]。

2.5 预防和治疗骨疾病

骨骼是重要的组织,支撑人体内部各个器官,构成整个人体框架。破骨细胞介导的骨吸收和成骨细胞诱导的骨形成之间的动态平衡维系着骨稳态,骨稳态的破坏可导致严重的骨骼疾病,这与破骨细胞数量或活性增加引起的过度骨吸收密切相关。

近年来研究发现,续随子可能是1种潜在的骨疾病治疗药物,能有效减少破骨细胞的形成,用于预防和治疗破骨细胞过度骨吸收引起的骨疾病。Kang等[78]研究发现,续随子甲醇提取物可通过下调p38/c-Fos/NFATc1信号通路的表达抑制破骨细胞的分化和骨吸收,续随子甲醇提取物可阻断核因子-κB受体活化因子配体(RANKL)诱导的p38丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)磷酸化,从而抑制活化T细胞核因子c1(NFATc1)和c-Fos的表达,同时对成骨细胞中RANKL和骨保护素(OPG)的mRNA表达影响很小。Hong等[79]进一步研究发现,续随子中二萜化合物L1可通过调节细胞氧化还原状态抑制破骨细胞分化并可通过激活Fas/FasL通路诱导破骨细胞凋亡,此外,L1在破骨细胞中诱导特异性凋亡,但在骨髓巨噬细胞(BMMs)中则不会诱导细胞凋亡,故它在治疗过量破骨细胞引起的骨疾病中具有破骨细胞特异性治疗潜力,这为预防和治疗炎性骨破坏和绝经后骨质疏松等骨疾病提供了新的可能。

3 毒性

现代研究表明,大戟属植物化学成分多样,活性显著,且多具有双重活性,既具有抗菌抗炎、抗病毒、抗肿瘤、抗白血病等多种药理活性,同时又具有一定的细胞毒性和对皮肤黏膜及胃肠道的刺激性[80]。续随子作为大戟属中的1种药用历史悠久的植物,亦具有双重药理活性。药理学研究表明,续随子既具有泻下、抗肿瘤、抗肿瘤多药耐药、美白祛斑等多种药理活性,同时也对胃肠道具有较强的刺激作用,用药过度易导致峻泻作用,对中枢神经系统亦有一定的毒性作用,毒性有效成分主要是千金子甾醇及殷金醇棕榈酸酯等。此外,续随子不仅有抗癌活性,还具有一定的致癌、致炎等毒副作用,这对癌症的治疗及其致病机理的研究具有重要参考价值。

近年来,学者也对续随子毒性作了一定的研究,李滨等[81]对续随子种子水煎液(每mL相当于0.2 g生药)的急性毒性进行研究,实验测得其100%死亡量为2.5 mg·kg-1,0死亡量为1.3 mg·kg-1,其半数致死量(LD50)为1.795 0 g·kg-1,且95%可信限为1.621 1~1.987 9。杨珺等[63]研究了续随子种子提取液的细胞毒性,结果发现,高浓度提取液对大鼠肺成纤维细胞有一定的毒性,强度与提取液浓度呈正相关。毒性一直是续随子临床药用的一个重要制约因素,目前,有关续随子的毒性作用研究报道也相对较少,毒性作用机制以及是否有其他毒性成分尚不明确,有必要对其作进一步深入系统的毒性研究,为续随子的临床药用安全提供科学依据。

4 结语

续随子作为传统药用植物,资源分布广泛,药用历史悠久,其主要药用部位是种子,需炮制后入药,民间可用于治疗水肿、积滞胀满、二便不通、血瘀经闭及顽癣等疾病。现代研究表明,该植物主要含有二萜、黄酮、香豆素、挥发油、脂肪酸、甾醇等类化合物,具有抗肿瘤、抗肿瘤多药耐药、抗菌、镇痛、抗炎、祛斑美白、泻下逐水、骨疾病预防和治疗等多种药理活性,具有广阔的临床应用前景和开发价值。然而续随子是有毒中药材,具有一定毒性,国内外对该药的毒性成分、毒效关系、毒性作用机制等尚未充分明确,限制了其有效开发和利用。因此,亟待深入研究续随子中活性成分的毒效关系和毒性机制,为保障其用药安全、建立完善可靠质量控制标准提供科学依据。此外,仍需继续深入研究续随子的化学成分及其活性、构效关系和作用机制,进一步阐明其药效物质基础,为该中药的临床推广应用和开发利用提供科学依据和理论基础。