索隐与求同

摘 要 通过分析新发现的傅圣泽中西对照星图,认为与同时期其他在华传教士绘制的科学星图不同,傅圣泽试图借此星图考证先知时代的体系,从中揭示出隐藏其间的基督教教义。分析了傅圣泽如何利用天文学中的岁差等现象,建立起一套天象与古代经传互证的方法,从而实现以“天文辨古”。此外,还讨论了傅圣泽在面对中国上古编年和礼仪之争等问题时,如何利用古代天文和天象在索隐中进行中西文化的求同。

关键词 索隐学派 傅圣泽 中西星图 圣经 易经

中图分类号 N092: P1-09

文献标识码 A

明清之际,耶稣会入华给中西文化交流带来了不小的影响。一方面,通过利玛窦“文化适应”的策略, 天主教在中国的发展有了一席之地。与此同时, 通过“科学传教”的手段,西学东渐不断拓宽中国士人阶层对西方的认识,在一定程度上也推动了中国科学技术的发展。这期间耶稣会士成为融汇东西的文化桥梁,开启了中西交流史上前所未有的时代。

耶稣会士们不断钻研汉语,熟读儒家经典,研习中国礼仪,通过调适中西文化的方式来阐释和宣扬教义。然而,他们在传教过程中,也面临着许多困境与挑战。一方面,耶稣会士为了取得教宗以及欧洲公众对在华传教事业的支持,突出和强调中国的文明程度。这就导致在面对中国上古史与《圣经》编年发生冲突时,不得不给出合理解释和回应。另一方面,随着法国等欧洲国家对葡萄牙的东方保教权构成了挑战,各修会之间也卷入了明争暗斗的竞争与博弈。由于对教义理解的差别,产生了传教策略的分歧,最终造成了旷日持久的“礼仪之争”。

面对这些问题,17世纪的一部分耶稣会士开始试图给出解决途径。他们将赫尔墨斯神秘思想①的传统运用到中国,利用《圣经》的释经学技巧,致力于从中国古代文献中寻找《旧约》中对应的人和事。通过这种推理性神学,他们试图论证中国古代文献记载了基督教教义,以促使中国人顺其自然地皈依基督教[1]。这些耶稣会士通常被称为“索隐学派”②,主要包括白晋(Joachim Bouvet,1656—1730)、马若瑟(Joseph de Prémare,1666—1736)、傅圣泽(Jean-Fran?ois Foucquet,1665—1741)、郭中传(Jean Alexis de Gollet,1666—1741)等人[2,3]。虽然,索隐派对中国文献的研究各有侧重,但奉行以《易经》为基本的研究工具是其共同的特點。

这些人之中,傅圣泽曾被康熙选中,从事西方数学和天文学著作的翻译,并向康熙皇帝介绍过开普勒、卡西尼、腊羲尔(Philippe de La Hire, 1640—1718)等人的学说[4,5]。因此,与其他索隐派学者相比,他更加强调“造物主垂天象之奥”[6],希望从中国上古天文与天象中进行探赜索隐,找寻中西文化之间的联系,以此消除在传教中面临的中西隔阂。关于傅圣泽的研究,前人主要是关注他对《易经》等古代经典的解读[7—9],以及对早期欧洲汉学的影响等方面[10]。本文通过傅圣泽所绘的中西对照星图,及其在天文考证方面的工作,试图分析他如何利用天文学知识进行天象与经传的互证,以此在中国上古史编年和“礼仪之争”等问题上进行中西调适和索隐求同。

一 傅圣泽与中西对照星图

傅圣泽出生于法国荣纳省,曾就读于巴黎的耶稣会士学校——路易大帝学院,成为了耶稣会初学修士,这期间他学习了哲学、算术、几何、音乐和天文学等内容。1698年,傅圣泽志愿去中国传教,于次年抵达厦门,在随后的十余年中他主要在江西等地传教([11],页1—10)。1711年,傅圣泽奉命进京协助白晋研究《易经》。随后因钦天监推算夏至时刻失误,导致结果与实测夏至日影不符,于是他被康熙委任翻译西方天文著作[12,13]。

1712—1716年,傅圣泽先后完成并进呈《历法问答》诸卷①。书中介绍了17世纪后半叶欧洲的最新天文成果,其中包括翻译有法国天文学家腊羲尔的天文算表、以及利酌理和开普勒等人的行星理论等[14,15]。因其著作与钦天监使用的方法相左,遭到钦天监负责人纪理安等人的反对,最终未被采纳和刊印[16]。傅圣泽此后又因对传教区长上屡屡抗命不遵,而被耶稣会总会长召离中国,并于1722年返回法国巴黎。1723年,他又至罗马,于1725年被授任耶稣会传信部主教[17]。

傅圣泽在中国共待了22年,他的大部分时间都用于了证明他认为获得的3项基本洞见: 第一, 《易经》等中国古代典籍都有着神圣的源头, 是上帝赐于中国人的;第二,在这些典籍当中,“道”是代表基督徒所崇拜的真神; 第三,许多典籍中用于指涉终极真理的哲学词语“太极”, 也同样具有神圣的意义([18] ,页24)。此外,他虽然不是专业的天文学家,但为掌握当时的天文科学而努力,以便能有所作为,为康熙皇帝效力。傅圣泽过世后,留有大批法文、拉丁文和中文手稿,其中包括易学著作以及个人笔记等,主要藏于梵蒂冈宗座图书馆、大英图书馆和法国国家图书馆等地([11],页312—372)。

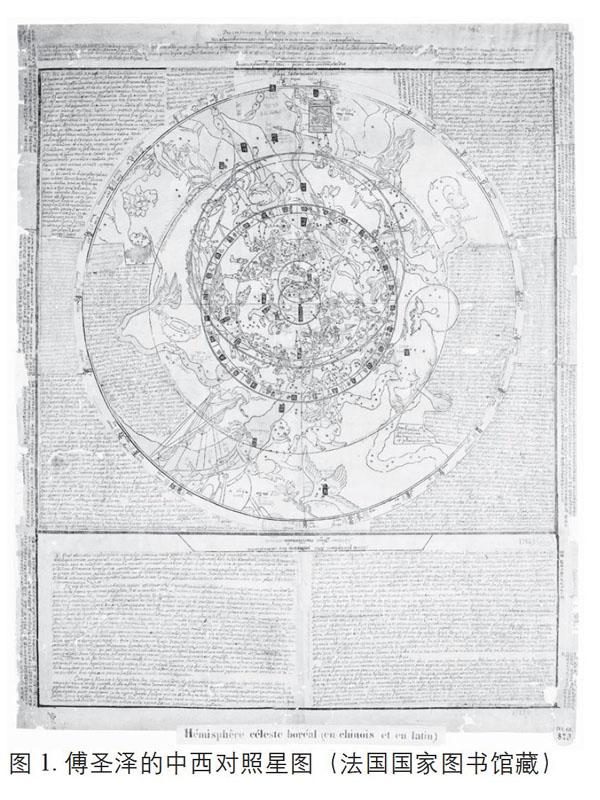

近年来,笔者在法国国家图书馆发现一份傅圣泽绘制的中西对照星图,这与傅圣泽其他以文字为主的著作相比显得较为独特。该图大约绘于1722年,即在傅圣泽从中国返回巴黎之后完成,图中采用中文和拉丁文两种文字②。在投影方式上,这幅星图采用了中国传统的“见界星图”的形式。它以北天极为中心,采用极投影将全天可见的恒星绘于圆形平面,边界相当于恒显圈,靠近南天极无法观测的恒星则不绘出①。也就是说,该图所绘制的皆为中国实际可见恒星。不过,该图并没有采用中国传统的星官体系,而是使用了西方的星座。星座皆标注有拉丁文星座名,部分星注有中国星名,如轩辕、五帝座、天将军、老人、造父和天皇大帝等(图1)。

傅圣泽的中西对照星图与同时期其他在华传教士绘制的星图有着较为明显的差异,例如汤若望的《见界总星图》、南怀仁的《赤道南北两总星图》,以及闵明我的《方星图》虽然采用不同的坐标体系,但皆注重星图的科学特性[19]。因为这些星图的绘制大多与明清时期的历法修订工作有关,所以通常有比较精细的坐标和刻度标识。此外,由于中西方科学和文化的差异,这些星图除了增入少量采用西方传统的南极星座外,总体上都尽可能沿用中国传统星官[20] 。耶稣会士这种具有传统星官体系的科学星图的形式,在同时期戴进贤的《黄道总星图》中(1723年刊印)依然表现得非常明显[21]。

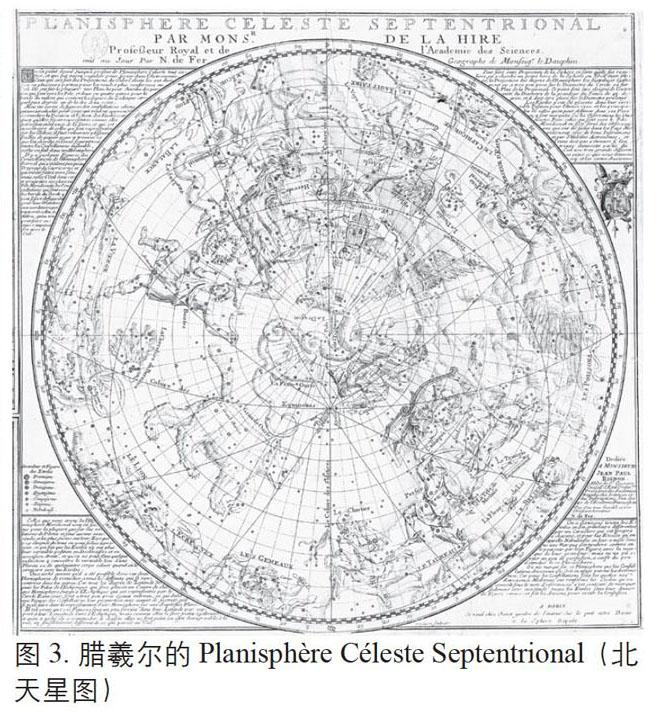

相比而言,傅圣泽的星图并没有精密的坐标刻线,只是在星图赤道圈内侧以及外规外侧分别象征性地标注有二十八宿名称及对应的二十八种动物形象。其中所绘制的星座也全都是西方的(图2)。这些星座图像大体上借用了法国天文学家腊羲尔于1705年出版的一幅名为Planisphère Céleste Septentrional (北天星图)的法语星图(图3)②。这些特征都表明,该星图有着与众不同的用途③。

傅圣泽星图正上方有拉丁文标识“Pro confirmatione systematis temporum propheticorum”④,表明其创作目的是为了考证先知时代的体系。除了图像,星图的四周各写有八段中文和拉丁文文字⑤。中文部分是利用中国典籍对与星图相关的上古传说和历史天象进行阐释。首先是强调易学著作的可靠性,并认为《易经》中隐藏有中国古代的神圣寓意。中文文字部分引用有《周易全书》《周易大全》《易传》等书,强调“先儒谓天地间原有一部《易书》,开眼顷见,圣人不过即其所见,以模写之耳,非圣人创为之也”,“伏羲作易,以象示人,而象之起义,则本于天垂象”以及“夫《易》彰往而察来,而微显阐幽”等内容[22],突出了《易经》在示象起义方面的特殊性。

傅圣泽还引用了《左传》《中庸》《公羊》和《谷梁》等儒家经典以及《史记》《纲鉴》和《路史》等历史著作中对上古传说的描述,如盘古开天、伏羲作易、共工作乱、女娲补天,以及尧使鲧治水等。他还引用《纲鉴》“共工氏振滔洪水,以害天下,事物绀珠。天河又曰天汉、倾河”等内容,试图将银河与大洪水相联系①。此外,星图中还引用了《山海经》《埤雅》《图书编》和《天元历理》等书,对上古名物以及星象进行解释。例如,通过《山海经》对“琴”的阐释,以及《天元历理》所记“天籥八星黄,注: 所谓黄钟之籥”,将西方的天琴座与中国的天籥星官联系起来,类似的关联还有西方的天鸽座与中国的元鸟等。该星图的拉丁文字部分,除了对引用的中文典籍进行解释,还包括有一些中西对比,如指出希腊、印度、埃及的天文學有着类似的原始起源,中国的二十八宿与西方十二宫的对应关系,其中不少内容也与《圣经》以及西方神话有关。

在傅圣泽看来“造物大主宰,初生人类元祖”,上帝除了“赋以元善纯粹之性”之外,还命其“建定测天之规,传于后裔”。虽然经过历代继述,年代久远,所传内容已有残缺,但是“上古真传之义,犹可于古典中而得其端倪”,并且他还确信“余历览中西书籍,咸有其据”[6]。这种思想应该也是他绘制中西对照星图的主要目的,希望以此探寻古代天象与经传之间的联系及证据。

二 天象与经传的互证

傅圣泽绘制中西对照星图应该与他此前效力于康熙,翻译西方天文著作的经历有关。在其天文著作《历法问答》中,傅圣泽就曾表达出古代天象与《经》《传》等典籍之间进行互证的想法,认为“盖历理之本原,实自造物主黙牖古圣创制”,通过天文学中的岁差等现象①,就可以用来证验古传,得其确然之理,以此解决诸如周髀始作之时,尧典洪水之期等问题[6]。

事实上,这些问题都涉及上古历史的纪年,傅圣泽希望尝试从天象中寻求解决办法,并给出了自己的一套判断依据。其思路就是“按天文天象之实据,考正典籍如神光照耀,是非自昭然,而不惑猗与休哉”,通过这样的途径“凡中西之古迹,有众说异同,向未得其真解者,皆可以正之焉”[6]。

当然,运用这一方法的基础,首先是要确定岁差大小的精确值。傅圣泽认为虽然古代典籍对天象的记载不一,但其中必有真实可据者,因此“惟将各等之测候,按古传而参查之。若适合相符,则可以断定岁差之真,亦即知测候之数孰为不诬”[6]。

傅圣泽认为,考证中西之古典是否合于所推测恒星之理,需要满足以下几点前提,即欲明此理,有所当先知之数端:

其一、设恒星每年行五十秒,则行一度必用七十二年。其二、据西古《传》,上元之始,天运之初,太阳在春分。其三、自开辟至今,西《传》真确之据,计七千二百余年。其四、西国古籍相传,记天运之初,自大狗星起。中国今名为天狼星,乃第一最名者。[6]

以上四点也是傅圣泽索隐与考证工作的基础,首先,他确定岁差为七十二年行一度,即每年行五十秒。其次,作为天运之初的上元时刻,太阳正好位于黄道的春分点位置。此外,根据西方典籍,天运之初时,春分点的移动自大狗星(即天狼星)起。他认为考之于星图,验之于天象之后,可知“诚自开辟上元初,运春分之日至今,已行一百度,确然不诬”[6]。也就是说,大狗星的位置距当时的春分点已移动了一百度左右,据此利用岁差就可以推算出,自上元时刻起天行已达七千二百年。

不过,这些结论与中国传统天文的记载却存有冲突。一方面,古代西方认为上元之初应当在春分,而中国则以为在冬至。另一方面,西方认为日月五星之始起始于大狗星,而中国则以为起始于牵牛。以上观点中西全然不合,在今天看来,主要是人为的定义不同所导致,即中西文化差异造成的。对此,傅圣泽却给出了自己的解释。

首先,对于第一个矛盾,他认为冬至为上元之初的说法是自汉代才开始出现的。这主要是由于“汉代去开辟甚远,所以《传》述有误”造成,毕竟“中《传》历年久远,其间《经》于战国亦遭秦火诸厄,难免有真伪纯杂之淆乱”。因此,他认为“欲试古传之是否,《经》则其镠石”,指出“凡《传》之合于《经》者,则为真为纯,固当信之传之。不合于经者,则为伪为杂,不宜从之”[6]。作为索隐派学者,傅圣泽产生这样的思路,自然是由于他相信《易经》《河图》和《洛书》都是天赐的神圣著作。

傅圣泽接着指出中华经典亦载有造物主开辟之初,譬如上元之始在春分的证据。因为“《周易大传》云: 出乎震,释云:震,东方春也。震峰胡氏曰: 自出震,以至成言乎艮,万物生成之序也”,并且《周易》文王八卦方位亦有“当春秋二分之时,日出震位,而入于兑”[6]。所以,无论是对“震”的阐释,还是根据四时日之出入方位,都表明作为开辟之初的“震”实际就是上元春分①。

至于第二个矛盾,中国古人认为牵牛为日月星辰运行之始。傅圣泽指出这一观点“乃自古之传,不可谓非真”,毕竟《河图括地象》和《尸子》等书皆记载有天左旋且起自牵牛,诸说也皆似有据。不过,虽然这看似与西方所记自大狗星起的观点相左,但事实上东西实则同出一源。傅圣泽认为,如果“详玩星名与星象,实无有异”。出现这种情况,完全是由于“盖牛星之名存于中国,牵牛之象记于西土”[6]。 倘若结合中国星图之名与西方星图之象而深究其理,就可以做出合理的解释:

尝观西国古星图,与大狗同在子午之一线,有一人形持鞭之宿,名为天御,其人之足在金牛角,非人牵连于牛之象乎?西国古星图皆含精义,今得微窥其旨而思,所以名为天御者。以为日月五纬之运,譬若车行。然因其为引行于天之首,故名天御,想当然耳。且观中国星图,于天御宿内,前有座旗,后有五车,细玩座五车与天御之名,而深思其意。岂非皆蕴藏开辟上元日月五星初运之始,乃造物主宰,首出时乘御天之意耶。[6]

从上面这段文字可以看出,傅圣泽利用西方古星图对此进行阐释,认为在西方大狗星同一赤道经度附近,有天御宿(即御夫座)。其形象为人持鞭状,紧挨其后又有金牛座,这与中国的牵牛之象相吻合。另外,在中国古星图中,天御宿内有座旗和五车两星,而两者的名称亦有造物主首出时乘御天之意。通过以上的联系,傅圣泽认为由于“东记乎此,西记乎彼”,与大狗在同一子午线的天御即为中国所言的牵牛,这在他的中西星图中亦有所反映(图4)。另外,他又据“《钢鉴》补云: 相传首出御世者曰盘古”,进一步得出“细观全星图,而知七千二百余年前,为开辟上元初运之时”,并且“西土七千二百余年之传,即孜之于中国之载籍,愈见真确”[6]。

此外,傅圣泽又从中西发音的角度进行了比较,指出“又按《前汉书》以摄提格之岁仲冬,为上元之始,天运之初。又云: 摄提星为斗运纲纪,首出庶物之源也。西国于大狗星亦名摄提”。于是,他认为“自洪水后,人各分居四方,语音虽殊,此星之名,其音尚同”,中西摄提之星实际为大狗星,如果以西国摄提之星位考之,与开辟之时合。倘若以中国摄提之星位考之,则与开辟之时不合。由此可见,“总而断之可知,上元初运之始,必非中国星图之牵牛、河鼓、摄提等星,亦非冬至之时也”,并且“究其不合之故,其必在星图传久之有讹乎”[6]。

傅圣泽认为“古之星图遗失不全,又经后人妄加改窜,所以诸星之失其名与位也多矣”,尤其是晋太史令陈卓总结甘、石、巫咸三家所著星图后,大凡二百八十三宫一千四百六十四星以为定纪,所以“据此可知,当时合三家而定星图,其中必多错讹”[6]。对此,在中西对照星图中,他也再次强调了这一问题:

《天元历理》传称:黄帝使阙苞规星,星之有图,其来久矣。近世所守者,《甘石经》,《丹元歌》,顾相沿绘写,不无参错。如天将军,本在娄宿之上,歌作娄下。亢宿折威本七星,歌作九子。岂古今法象有不同耶?殆传写之或异,且尺幅全谱,疏密任意,亦多失位置。[22]

可见,傅圣泽认为古之星图,因年代久远,普遍存在传写之误,以至于其名义和位次多失古旨,且妄为增减,导致议论纷杂。为了达到《经》《传》与天象的互证,他认为不能完全只依赖于中国古星图,还需要同时参考西方古星图,这或许也是他返回欧洲后,便着手创制中西对照星图的原因之一。

三 在索隐中“求同”

关于中国上古编年史,以及中国历史是否可以纳入《圣经》编年学的范畴,不仅关系到耶稣会在华传教的文化调适政策,也关系到教廷统治的权威性,一直是耶稣会内部的敏感问题。根据《圣经》记载,人类是大洪水之后由诺亚一家繁衍而来,中国悠久的历史也符合《圣经》对人类起源的描述。对此,1658年卫匡国(Martino Martini,1614—1661)出版了《中国上古史》,介绍了上自盘古,下迄西汉末年的中国早期历史,其中还以伏羲时期作为中国君主制的起源。

以伏羲为中国历史开端,是中国人最为普遍的认识,也比较有说服力。但是,卫匡国只顾着宣扬中国古老的文明,却忽视了这样的历史开端(公元前2952)比通行《圣经》中记载的大洪水还要早500多年,这就给耶稣会士们带来了难题[23] 。卫匡国之后的耶稣会土不得不就此做出解释,其策略通常是推迟中国历史的开端,将尧帝时期当成不可信的神话时代。这样既可以不损害《圣经》的权威,也可以通过证明中国具有悠久的历史,以达到教廷对在华传教策略的认同。

為了弥补历史框架中的一些漏洞,柏应理(Philippe Couplet, 1623—1693)开始试图将中国历史与《圣经》相联系。他认为根据《七十子圣经》,大洪水发生于公元前2957年,而中国人的先祖伏羲正好可以回溯至这个时期,于是柏应理便努力证明伏羲是诺亚的子孙,并且在离开中东后移民至中国。可以说,一方面柏应理的工作是为了试图说服欧洲人相信中国上古史源自《圣经》;另一方说服中国人相信《圣经》,以便帮助他们更好地理解自己的来源[24]。

1700年之后,随着巴黎大学神学院将中国礼仪定性为异端,天主教内部对于“礼仪之争”的问题日趋白热化。至1706年康熙会见教廷使团特使铎罗时,双方对立与矛盾开始凸显。由此,也开始了罗马教皇与康熙皇帝围绕礼仪问题长达15年的对峙[25]。在效力康熙,翻译西方天文著作的同时,傅圣泽也专心投入对中国古代文献的研究,他在一定程度上继承了卫匡国和柏应理的观点,譬如认为:

昔西洋博学有名之修士卫匡国,自明末入中,曾云:据西洋儒者编纪,自开辟以来,历代之年谓中国经书载尧之时,横流荡荡滔天,称为洪水,与西洋经典真传,载自古惟一之洪水同。又西洋《经》、《传》所记诺厄圣人,与尧亦相似,吾亦以此言为不诬。[6]

傅圣泽还将伏羲与《圣经》中的族长以诺(Enoch)等同起来,并认为《易经》就是遗失至今的《以诺启示录》。他还认为,尧与亚诺也存在关联,因为“西儒有谓亚诺,即诺厄或谓亚诺二字之音,与尧亦相近”,并且“中国凡所载尧以前之事,与西洋所载洪水以前之事又概相似”[6]。

与卫匡国和柏应理采用历史的眼光,用来阐释中国古代年表以及古代经典的准确性有所不同,傅圣泽研究中国古代文献的目的,就是证明其中蕴含有基督教最深奥和最神秘真理[26]。也就是说,他采用的是象征的方式,而不是将其看成精确的历史记载①。

傅圣泽认为,中国人缺乏一项关键知识,所以他们无法彻底理解自己的古代典籍,而这一关键知识就是对基督教奥义的理解。他认为自己的贡献,在于找到了教宗与中国皇帝之间的一个中间点,这样就能使双方都得以满意,从而重新开启在中国传教的大门([18],页112—113)。为此,傅圣泽试图在中国典籍中为自己的每一项论点找出确切证据,而其中最重要的就是《易经》。为了将所有隐藏在《经》《传》中的神圣寓意揭示出来,他曾写道“一切辛劳都甜美无比,即便是最沉重的苦工,也多少变得津津有味”([18],页25)。1718年,在傅圣泽在离开中国之前,他还完成了《中国神学问题》,并一直为这个目标而努力。在书中,他试图说明中国典籍中经常出现的圣人,一般均指《圣经》中的基督救世主,论证了中国早期著作中包含有基督孝道的崇高真理以及最为著名的奥义[7]。

然而,这种认为基督教神秘真理隐藏于中国典籍中的观念,必然会削弱犹太人对基督教传统的优先权,而惹恼欧洲的基督徒。耶稣会士也担心这种观点会担负歪曲经典之罪名,惹怒到中国人[27]。因此,很多人对其都持排斥态度,以至于在华耶稣会士在与康熙讨论《易经》时,也都被要求仅限于讨论物理和数学方面的内容,任何关于索隐主义的著述也都要求用拉丁文而不是汉语来撰写,以便教会的审查和控制其扩散。

傅圣泽在1722年回到巴黎后,与杜赫德(Jean Baptiste du Halde,1674—1743)神父等人进行了多次长时间的讨论,其中也包括“礼仪之争”等问题。傅圣泽认为关于中国人的祭祖礼仪,虽然许多耶稣会教士都倾向于将其视为伦理习俗而不是宗教崇拜,但教宗已将其宣告为迷信行为,他表示最终接受这样的评断([18],页112—113)。因为在中国礼仪问题上与大多耶稣会士立场相左,使其与耶稣会关系也十分的尴尬①。在传教策略上,傅圣泽的索隐主义属于在华适应思想中较为极端的,也遭受不少批评与诟病。但是,其出发点则是在索隐中“求同”,包括利用他比较熟悉的天文学和古典文献知识为传教事业铺路。

四 结语

明清之际,入华耶稣会士在传教过程中卷入了中国上古纪年以及“礼仪之争”等问题的争论。其中,傅圣泽因对中国文献和历史的兴趣,以及效力于康熙翻译西方天文著作的经历,促使了他试图从《易经》等中国典籍揭示出隐藏其中的基督教神秘教义。为此,傅圣泽还尝试探究“造物主垂天象之奥”,建立了自己的一套通过中国古代天象与经传互证来阐释“上古真传之义”的方法,以俟稽古者考证。

傅圣泽以“神学证史”,以“天文辨古”。虽然,在今天来看,他的很多观点和考证思路站不住脚。不过,作为一个索隐主义者,他在思想方面做出了自己的努力。一方面, 他希望从中国典籍中找回理解基督教神秘教义的钥匙。另一方面,当中国独特性的历史文化与西方相遇,需要进行调适以解决冲突时,他也试图以自己的方式,来为“礼仪之争”提供可行的解决方法。

星图作为一种图像,具有固有的表达力,有助于观念的视觉化,加强受众对某种思想的认知和诠释,充分发挥出其传播的技术效能[28]。傅圣泽在创制中西对照星图方面所做的工作,以及在索隐中进行中西求同的努力,有助于我们同时考察历史中留下的文献和图像,来审视一段更为“立体”的历史[29]。

致谢 本文的研究源自2019年上半年笔者在巴黎天文台访问期间开展的“Astronomical Tables and Practices of Philippe de La Hire in Early Modern China”合作研究工作。笔者感谢Nicholas A. Jacobson博士帮助录入了傅圣泽星图的全部拉丁文原文,以及翻译了其中的部分内容。

参考文献

[1]龙伯格著, 李真、骆洁译. 清代来华传教士马若瑟研究[M]. 郑州: 大象出版社, 2009. 5.

[2] Collani C.. Chinese Figurists in the Eyes of European Contemporaries[J]. China Mission Studies (1550—1800) Bulletin, 1982: 12—23.

[3] Mungello D E.. The Silencing of Jesuit Figurist Joseph de Prémare in Eighteenth-century China [M]. Rowman & Littlefield, 2019.

[4]韓琦. 康熙时代的历算活动: 基于档案资料的新研究[A]. 张先清编. 史料与视界——中文文献与中国基督教史研究[C]. 上海: 上海人民出版社, 2007. 40—60.

[5]韩琦. 通天之学——耶稣会士和天文学在中国的传播[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2018. 132—143.

[6]傅圣泽. 历法问答·恒星历指[M]. 大英图书馆藏康熙抄本.

[7]魏若望. 法国入华耶稣会士傅圣泽对中国的研究[A]. 谢和耐、戴密微等主编. 明清间耶稣会士入华与中西汇通[C]. 北京: 东方出版社, 2011. 324—333.

[8]弥维礼著, 韦凌译. 傅圣泽对于《道德经》及其他中国古代经典的解读及其他中国古代经典的解读[M].国际汉学(第12辑). 郑州: 大象出版社, 2005. 183—191.

[9]陈欣雨. “耶道对话”的新尝试——以傅圣泽《据古经传考天象不均齐》一文为参照[J]. 北京行政学院学报, 2015, (4): 129—133.

[10]吴莉苇. 耶稣会士傅圣泽与早期欧洲汉学[J]. 中国文化研究, 2002, (3): 166—175.

[11]魏若望著, 吴莉苇译. 耶稣会士傅圣泽神甫传: 索隐派思想在中国及欧洲[M]. 郑州: 大象出版社, 2006.

[12]张西平. 清初一位重要的来华耶稣会士——《欧洲与中国思想的争论:耶稣会士傅圣泽神甫传记》中文版序言[J]. 中国文化研究, 2006 , (3): 120—125.

[13]韩琦. 科学、知识与权力——日影观测与康熙在历法改革中的作用[J]. 自然科学史研究, 2011, (1): 1—18.

[14] Hashimoto Keizo."A Cartesian in the Kangxi Court (as Observed in the Lifa Wenda 历法问答)."[A]. In Gregory K. Clance ed. Historical Perspectives On East Asian Science, Technology And Medicine[C]. World Scicentific. 2002. 406—414.

[15] Li Liang. Astronomical Tables and Practices of Philippe de La Hire in Early Modern China [J].Archives Internationales dHistoire des Sciences. 2020, (2): 200—228.

[16]马兹洛夫. 南怀仁之后一段历史时期的概览: 傅圣泽的历法问答和中国天文学的现代化或乌拉尼亚双脚的松绑[A]. 魏若望主编. 传教士·科学家·工程师·外交家南怀仁(1623—1688)——鲁汶国际学术研讨会论文集[C]. 北京: 社会科学文献出版社, 2001. 601—615.

[17]吴莉苇. 从傅圣泽看耶稣会士接受中国经典的特点[A]. 赵建敏主编. 天主教研究论辑(第1辑)[C]. 北京: 宗教文化出版社, 2004. 145—158.

[18]史景迁. 胡若望的疑问[M]. 桂林: 广西师范大学出版社出版, 2014.

[19]李亮. 以方求圜: 闵明我《方星图》的绘制与传播 [J]. 科学文化评论, 2019, (5): 56—67.

[20]李亮. 皇帝的星图: 崇祯改历与《赤道南北两总星图》的绘制[J]. 科学文化评论, 2019, (1): 44—62.

[21]李亮. 戴进贤《黄道总星图》的绘制、使用及传播[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版), 2019, (3): 205—213.

[22]傅圣泽. Hémisphère céleste boréal avec légende en chinois et annotations manuscrites en latin[Z]. 法国国家图书馆藏.

[23]吴莉苇. 当诺亚方舟遭遇伏羲神农: 启蒙时代欧洲的中国上古史论争[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005. 84.

[24]梅谦立. 如何解读中国上古史: 柏应理《中华帝制历史年表》[J]. 澳门理工学报, 2017, (4): 157—165.

[25]史习隽. 西儒远来: 耶稣会士与明末清初的中西交流[M]. 北京: 商务印书馆, 2009. 284.

[26]孟德卫著, 陈怡译. 奇异的国度: 耶稣会适应政策及汉学的起源[M]. 郑州: 大象出版社, 2010. 342.

[27]梅谦立. 从邂逅到相识: 孔子与亚里士多德相遇在明清[M]. 北京大学出版社, 2019. 342.

[28]韩丛耀. 中华图像文化史: 图像论卷[M]. 北京: 中国摄影出版社, 2017. 9—11.

[29]邢义田. 立体的历史: 从图像看古代中国与域外文化[M]. 台北: 三民书局, 2014. 2.

Figurism and Seeking Common Ground

Jesuit scholar Jean-Fran?ois Foucquet and his bilingual celestial map of

Chinese and Latin

LI Liang

Abstract: By analyzing the newly discovered bilingual celestial map of Chinese and Latin finished by Jean-Fran?ois Foucquet (1665—1741), the author thinks that Foucquet tried to use this celestial map to verify the system of the prophet era. So his map is different from the scientific star maps composed by other missionaries in the late Ming and early Qing period, and Foucquet attempted to reveal the underlying tenets of Christianity in Chinese classics. This paper analyzes how Foucquet makes use of the phenomenon of precession in astronomy to establish a method of mutual verification between celestial phenomena and ancient scriptures, so as to achieve his method of “identifying primeval history with astronomical phenomena”. In addition, this paper also discusses how Foucquet used ancient astronomy and celestial phenomena to seek similarities between Chinese and Western cultures in the face of “Chinese Rites Controversy” during the Kangxi reign period.

Keywords: figurist, Jean-Fran?ois Foucquet, bilingual celestial map of Chinese and Latin, Bible, I Ching

收稿日期:2020-09-10

作者簡介:李亮,1986年生,安徽芜湖人,中国科学技术大学科学技术史博士,巴黎第七大学博士后,中国科学院自然科学史研究所研究员,研究方向为天文学史和中外交流史。Email: liliang@ihns.ac.cn。

基金项目:国家社会科学基金重大项目“中日韩古天文图整理与研究”(项目编号:16ZDA143),国家社会科学基金重大项目“17—20世纪国外学者研究中国宋元数理科学的历史考察和文献整理”(项目编号: 20&ZD228)。