与赵丽宏的诗歌交流

【墨西哥】马加里托·奎亚尔

阿多尼斯曾如此评价赵丽宏的诗歌:“……疼痛超越了身体的界限,而涵盖了思想和心灵。它是字面的,又是意义的。”读完赵丽宏的西语版诗集《疼痛》,在疼痛、苦楚、煎熬与羞愧之外,我也读到了观察生命与死亡的独特视角、对物质与精神的认知,以及一位勇者的独白——即使知道这个世界充满荆棘,一些事物转瞬即逝,诗句中却依旧表达了无畏、无怨、无悔的情怀。破损的脊梁、书里书外的伤痕、一次次分叉的小径、灵与肉的分离,以及从头发到指甲的各种身体器官,这一切宛如一场基因突变——“剪伐它们,竟然是文明的代价,是祖先走出丛林的结果”。

如果只把赵丽宏归类为书写自然的诗人,是不确切的;若称他为乡土派,亦不尽然;就算说他在用文字窥视天堂中的深渊,也是片面的。天堂、故土、人类和群山固然都是大自然中的重要组成部分,也是赵丽宏诗歌中的重要元素,但我认为他的诗句已经超越了这一切。首先,诗人打开了新的道路,抛出问题的同时,创建了一处可以是一棵大树、可以是开阔田野,也可以是一連串神秘的门的所在;随后,一个一触即发、难以捉摸、有神无形的灵魂在风雨之外挥毫创作,让记忆变成天命,诗歌和所有感官印记、时光风暴从中喷薄而出,化为一面水晶之镜,折射出梦之窗上的那束光。

现实与抽象在赵丽宏的诗句中共存,并兼顾日常生活与想象中的世界,令我们理解生命中的缺失,不管是暂时的,还是永久的。正如斯考特·菲茨杰拉德的作品《本杰明·巴顿奇事》中说的:“时光倒流,我灰白的发丝飘舞,我不断地倒退、倒退,舞台天旋地转……”像逆流而上的鲑鱼一般,诗人“逆旅在岁月之河”——这是他一首诗的题目。僭越是精准的,诗人深知这一点,却也明白竹篮盛不住水,风、星辰和天空上的元素亦然。从这个角度来说,转化现实就是执著于不可能的种种。若非如此,诗歌会有被辜负的感觉。

此外,赵丽宏的诗歌与我本人作品之间的联结也引起了我的注意,即使我们之间有语言障碍和遥远距离的阻隔。为了证实这一论点,请让我用赵丽宏诗集的其中两首诗加以说明:《访问梦境的故人》和《梦中去了哪里》。我自己也有两首诗,题目分别是《旋转木马》和《逃犯》,写第一首的时候我做梦都没想到过自己有一天能到中国去;而第二首写在2015年我访问中国云南归来之后,但那个时候的我也没有想到,不久的将来自己会有幸读到赵丽宏的诗歌。

我们两人的第一首诗都提到了父亲,以及在梦之河中畅游;而第二首中的梦则都跟车厢里的旅行有关,诗意从其中展开,梦境都在一刹那间化为现实。让我们仔细看看诗中的词语吧,篇幅有限,在这里仅摘抄段落:

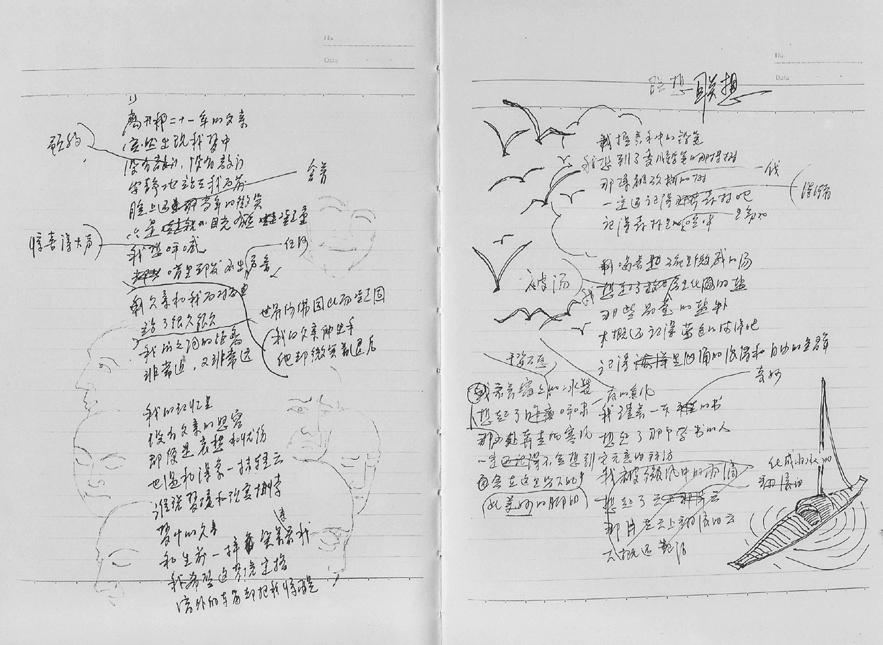

离开人世二十多年的父亲

突然出现在我的梦中

没有预约,没有敲门

安静地站在我的面前

——赵丽宏《访问梦境的故人》

在华雷斯大道上

罗布勒主教堂外等公交车的

是我的父亲

他二十四年前去世了

若是我们在街角偶遇

或是在酒吧中撞到彼此

他一定会大吃一惊

因为我已经这么老了

——奎亚尔《旋转木马》

我们的诗歌中如此的异曲同工之处还有很多,特别是在主题上。比如,我们都提到现代电子设备对人类越来越快速的日常生活造成了不可挽回的影响,难以分辨人与人之间是更近还是更远了,以及作品中对眼睑、耳膜、遗物、泪腺等种种的描述。这样的异曲同工必然来自于诗歌之间某种奇特的电流,使得它们能够相互沟通,即使我们的生活经历各不相同,文化背景也千差万别,或许我们两人之间的距离其实比地图上看起来要近得多。

墨西哥当代诗人何塞·埃米利奥·帕切科与中国唐朝末年诗人李九龄之间的共通之处也令人叹为观止。帕切科于1968年获得阿瓜斯卡连特斯国家诗歌奖的诗集《莫问生计事》,卷首就引用了一首李九龄的绝句:“乱云堆里结茅庐,已共红尘迹渐疏。莫问野人生计事,床前流水枕前书。”

1974年出版的《翻译与消遣》中,墨西哥著名诗人奥克塔维奥·帕斯与中国古代大文豪王维、李白、杜甫、元稹、苏东坡等人之间,不也存在着这样的平行吗?被埃兹拉·庞德翻译成英文的中国儒家经典更是如此。

阅读赵丽宏的作品激起了我更加深入了解中国当代诗歌的愿望。诗歌、诗人、存在和语言是人类共同拥有的宝贵遗产,让我们共同继续探寻蕴涵其中的答案吧。