BIM技术在某集装箱码头设计中的应用

林陈安攀,陈良志,钱原铭

(中交第四航务工程勘察设计院有限公司,广东 广州 510230)

引 言

近年来,BIM(Building Information Modeling)一直是国内外工程建设领域的研究和应用热点之一。BIM的概念自2002年由Autodesk公司推出Revit软件引入中国以来,已逐渐被国内从业人员接受,并被较大范围地运用到实际工程中[1]。

港口工程涉及专业多,构筑物之间的关系复杂,传统二维设计技术模式下,存在信息表述复杂、协同设计困难、数据传输能力差等问题[2]。通过使用BIM技术可提高设计效率和质量,并使枯燥的设计过程变成了真实、生动的视觉体验[3]。

建筑行业在BIM应用领域已经进入了成长期,水运建设行业要跟上时代发展的步伐,在BIM应用方面仍有大量工作要做[4]。本文通过在海外某新建集装箱码头工程中的成功的实践,探索出了从软件选用、协同方法、设计流程、模型应用到数据交换等方面都行之有效的一整套港口工程BIM应用技术路线和解决方案。为港口工程的BIM设计提供借鉴。

1 工程概况及特点

1.1 工程概况

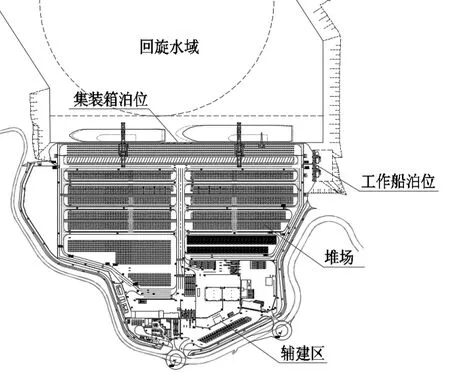

海外某新建集装箱码头工程总投资约2亿美元,共建设2个7 000 TEU的集装箱泊位和2个配套工作船泊位,采用高桩梁板式结构,岸线总长710 m;疏浚386万m3,回填265万m3,形成水域110 hm2、陆域27 hm2;建筑单体40余座,配套设施齐全。该码头设计吞吐能力为35万TEU/年,建成后将是所在国第一座现代化集装箱港口。总平面布置如图1所示。

图1 工程总平面布置

1.2 工程特点

1)本项目涉及总图、装卸工艺、水工、岩土、路场、电气、给排水、控制、通导、储运工艺、暖通、建筑、结构等十多个专业,设计过程中专业间提资、变更频繁,因此对专业间的协同配合提出了很高的要求。而以点对点互传文件为特征的传统信息传递方式已无法满足要求。

2)码头后方陆域场地面积大,建筑单体数量多,管线交织错综复杂。平面设计方法无法准确反应大场地各结构的相对空间关系,设计质量不易控制。传统管综模式工作量巨大,且错漏碰缺的问题仍不可避免。

3)项目业主为法国公司,管理精细,有严格的审批流程,二维设计中平面、断面的表达方式很难全面、清晰、直观地将设计成果展示给业主,这将导致项目往复答疑次数增加,审批过程延长,严重影响设计进度。

因此,本项目采用BIM技术进行设计。

2 BIM设计技术路线

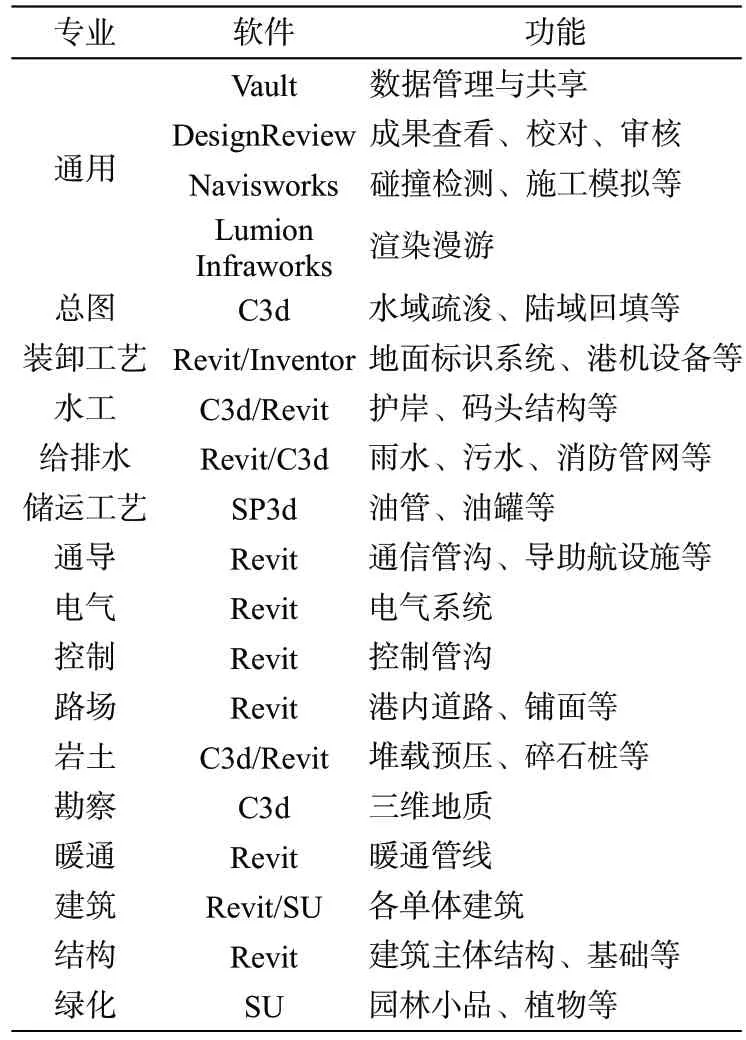

2.1 BIM软件

目前,针对于不同行业、不同阶段、不同用途的常用BIM软件有数十甚至上百个之多,但大体可以分为两大类:创建BIM模型的建模软件和利用BIM模型的工具软件[5]。模型作为BIM设计的主要成果和后续BIM应用的基础,其创建方法和工具的选择至关重要。现如今,主流的BIM软件有欧特克(Autodesk)、奔特力(Bentley)和达索(Dassault)公司旗下的三大软件系统,俗称“ABC平台”。达索的CATIA平台源于机械设计制造领域,尚未完全顺应工程建设行业特点,且软件价格昂贵;奔特力的B平台在工厂设计和基础设施领域有一定的优势,但同样不菲的价格令很多公司望而却步;欧特克的A平台通过不断地整合和发展,已实现了从最初的民用建筑到AEC全领域的覆盖,并且凭借低廉的价格,占领了庞大的市场,成为了使用人数最多,覆盖面最广的系列软件。本文选用Autodesk平台,主要应用了Revit、Civil 3d、Vault、Navisworks、Infraworks、Inventor、Design Review等软件。此外还辅助以Smart Plant 3d、Lumion、SketchUp等软件进行特定模型的建模和效果展示。所应用的主要BIM软件和用途如表1所示。

表1 本文所采用的BIM软件

2.2 协同方法

1)协同模式

基于Autodesk平台的BIM设计主要有工作集和模型链接2种协同模式[6]。工作集模式只有一个中心文件,通过借用编辑可实现双向实时更新。但是该模式对硬件配置要求高,项目较大时,模型反应速度慢、稳定性差。此外,该模式只适用于Revit之间的协同。模型链接方式则相对简单,适用范围更广。本项目规模大、专业广、模型数量众多、建模软件多样,为保证协同效率,采用动态链接的模式。

表2 协同模式对比

2)协同平台

BIM协同设计需要一个公共数据环境(CDE)来实现数据信息在项目团队成员之间的有效、及时传递和共享。Vault作为Autodesk系列软件的数据管理平台,与本项目选用的BIM建模软件有良好的兼容性,特别是对Inventor和Civil 3d,可以实现模型零件级拆分共享,项目成员可以通过PC客户端或内嵌在BIM和Office软件中的接口程序直接访问Vault服务器,方便数据的存取、链接。因此,本文选用Vault作为协同设计平台,并将其部署在公有云服务器上,可实现跨区域协同。此外,本项目规定了具有各种权限的用户角色,使得各专业权责界限明确,保证了数据在平台中的安全、有序。Vault协同方式如图2所示。

图2 Vault协同

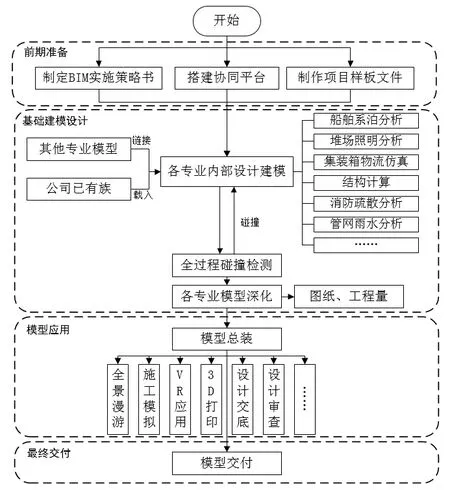

2.3 设计流程

本文的BIM设计与项目的设计同步推进,主要分为前期准备阶段、基础建模设计阶段、模型应用阶段和最终的交付等过程。如图3所示。

在正式开始之前,BIM经理制定了清晰的BIM策略书,明确统一的BIM设计原则,作为各参与人员的基本操作准则。同时完成协同平台的搭建,制作好项目样板文件,统一项目的共享坐标,保证模型协同总装的正确无误。随后,各专业利用BIM建模软件,并通过与部分分析仿真计算软件的联动,完成BIM基础建模设计,同时,开展定期的碰撞检测完善设计。最后,各专业准确完整的设计模型经过总装,呈现出项目的全貌,辅助设计交底和设计审查等。并对总装模型进行全景漫游、施工模拟、VR展示等应用,丰富了BIM设计内容。

图3 BIM设计流程

3 BIM设计

3.1 模型建立

1)Revit建模

我们先来看一个核心。 之所以要以季札观周乐中对《唐风》的评价为核心,是因为第一,季札生活在春秋鲁襄公的时代,对于《诗经》没有隔膜。 第二,他是一位受过良好教育的贵族,具有极高文学艺术修养的人物。 第三,他对《诗经》全面的系统的评价,一直作为经典为历代所学习、所接受。 因此,以其对《唐风》的评价为解读的基点,就可以准确地把握晋国的传统、特征以及人民的内心世界,而不至于走偏。

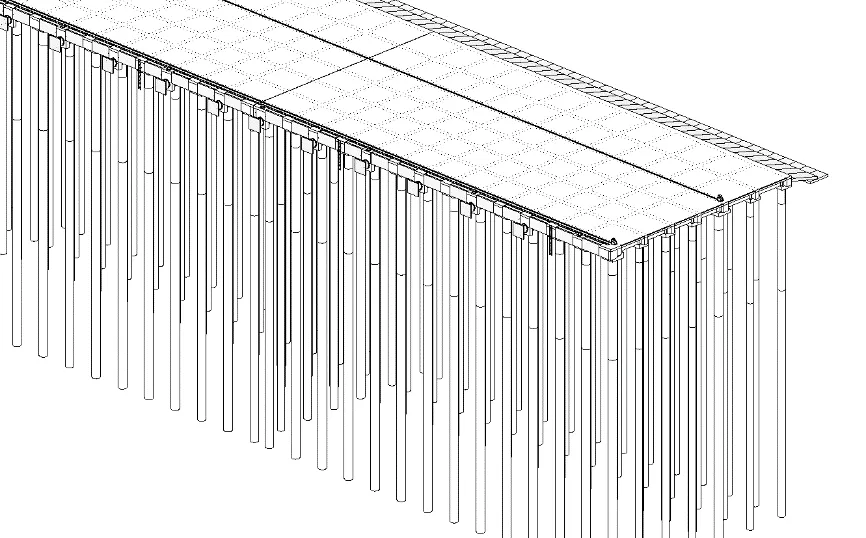

Revit是BIM体系中使用最广泛的软件之一,在建筑业领域有着无可争辩的优势。虽然软件功能和设置主要迎合建筑设计,但其强大的族编辑功能仍能满足港口工程中许多模型的创建。本文中的结构构件类模型例如码头结构、道路铺面、建筑结构、碎石桩基础、大部分管线等均选择采用Revit进行BIM设计。主要设计流程如图4所示。

图4 Revit设计流程

Revit的设计过程较为程序化,创建好各构件族后,将其载入到项目中,以标高轴网作为定位参照,通过“搭积木”的方式便可完成模型的创建(以码头结构revit模型为例,如图5所示)。随后,从精确的模型中提取工程量、导出图纸,很大程度上节省了统计和出图的工作量。这其中的关键与核心是参数化族的创建,此为长期积累的工作,需要从公司而非某个项目的层面进行规划和准备。该准备工作做得充足与否将直接决定着Revit建模的速度和精度(以本文的钢管桩族为例,如图6所示)。

图5 码头结构Revit模型

图6 钢管桩族界面

2)Civil 3d建模

Civil 3d是一款面向基础设施行业的BIM软件,广泛应用于勘察测绘、岩土工程、交通运输、水利水电、市政给排水、城市规划和总图设计等众多领域。此软件除了具备AutoCAD的基本功能外,还提供了测量、三维地形处理、土方计算、场地规划、道路和铁路设计、地下管网设计等先进的专业设计工具。本文选用Civil 3d对与地形和土方相关的模型例如护岸、港池航道疏浚、陆域回填、三维地质、重力流管线等进行了BIM设计。主要设计应用流程如图7所示。

图7 Civil 3d设计流程

不同于Revit程序化的设计流程,不同的专业根据其需求通常只利用Civil 3d的部分功能,因而建模方法和步骤都各不相同。

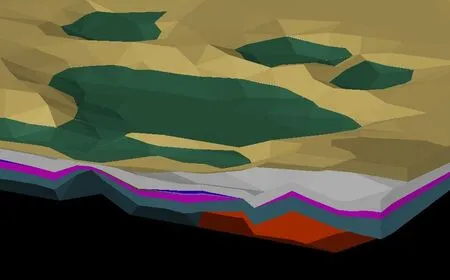

勘察专业利用Civil 3d扩展应用地质岩土模块Geotechnical Module创建三维地质[7]。将地质勘察软件gINT导出的钻孔信息制作成csv格式文件,并导入该模块,便可自动生成带有地理位置信息和地层信息的三维钻孔柱状图,随之生成地质曲面和实体,可用于创建地质剖面图、分土质开挖算量等(如图8所示)。

总图专业的开挖回填主要通过Civil 3d的曲面、放坡等基本功能完成。

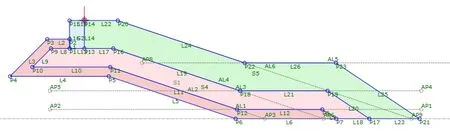

水工护岸为方便设计过程中的反复更改,选择道路功能进行创建。创建之初,需根据护岸各层之间以及护岸与场地之间连接的逻辑关系,在SAC部件编辑器中完成横断面(如图9所示),并导入Civil 3d中沿着路线和设计纵断面生成护岸。

给排水专业的重力流管网选用Civil 3d的管网功能创建,该功能内置管道和结构零件族,并能实现与地形标高的关联结合,通过管网平面,创建纵断面图,继而可以非常方便地生成管网。

图8 三维地质剖面

图9 护岸断面

3)其他建模

Revit和Civil 3d凭借其强大的功能,完成了本项目90%的建模工作。其余的模型由于有更专业和方便的建模软件或者出于不同的用途,则选用其他工具。在港口工程中,辅建区的建筑单体和园林绿化设计通常在设计过程的后半段开展,而作为港区的“形象工程”,业主又经常希望尽早看到整体的效果,因此采用Sketch Up在前期进行快速的建筑外观和绿化景观设计。Smart Plant 3D在化工管道设计中有丰富的积累,因此本文的油工艺相关设备装置采用该软件完成。Inventor作为专注于机械设计的软件,则适合本项目岸桥、RTG等港机设备的创建。

3.2 管线碰撞

港口工程既有建筑单体内的室内管线,也有室外地下预埋管线,管线众多,管综工作的好坏一直是决定设计质量高低的重要因素,而传统的平面设计存在先天的缺陷,导致实际中碰撞现象不可避免。BIM技术可以把设计人员从繁琐的碰撞检查工作中解放出来,并且可以大大降低检测时间、提高检测精度。本文以精细准确的BIM模型为基础,选用Navisworks开展专业内自检、专业间共检的两级检测以更有效地完成整个项目的管线综合工作。在各自专业完成内部管线自检零碰撞后,将所有管线总装在一个模型中,进行专业间的检查(如图10所示)。通过选择不同的碰撞类型和设定不同的公差,保证构件间距满足设计要求。

图10 碰撞检查

3.3 模型应用

对于设计创建完成的BIM模型,可以进行很多的应用,使得BIM设计成果的效益最大化。由于三维可视化的特点,在设计交底和设计审查审批时可以用三维模型辅助展示,解除沟通障碍。本项目提交管线设计图纸时,同时提交了以截图和视频展示的对应的管线节点,大大加快了图纸审批的进程。利用Lumion进行模型渲染,采用手机端轻量化BIM技术应用,将项目的整体模型进行处理,形成云端轻量化VR模型,并制作二维码,通过扫描二维码的方式直接查看项目三维模型,起到了很好的宣传展示效果(图11)。此外利用Navisworks进行施工模拟,结合3d打印技术将虚拟模型直接打印成实体模型等,都极大丰富了BIM的应用。

图11 项目BIM渲染效果

3.4 数据交换

不同于二维设计时代一款cad软件可以解决绝大部分设计问题,每款BIM软件都有其应用范围和局限性,BIM设计工作需要多款软件联合开展。软件的互导、模型的互用成为BIM应用中的一大问题。通过不断的探索和研究,本文对项目中各软件之间的数据交换进行了总结,如表3所示。

表3 数据交换格式

4 结 语

本工程的BIM设计探索出了从软件选用、设计流程到数据交换等方面都行之有效的一整套BIM应用技术路线和解决方案。

1)选用以欧特克平台为基础的BIM软件,很好地实现了BIM设计的各项功能:采用Revit创建结构构件类模型、Civil 3d创建与地形和土方相关的模型,并辅之于Inventor、Smart Plant 3D和Sketch Up完成项目所有模型的创建;采用Vault作为协同平台、Navisworks作为碰撞检测工具、Lumion作为效果表现软件。

2)对BIM设计的整体流程以及采用的BIM软件的建模流程进行了梳理:BIM设计一般包含前期准备阶段、基础建模设计阶段、模型应用阶段和最终的交付等过程;Revit建模流程较为程序化,而Civil 3d则根据功能和建模内容的不同各不相同。

3)对BIM设计过程中所涉及软件之间的互导问题进行了探索、实践。利用总结出的中间格式可成功实现了不同数据之间的交换。