管理层能力与并购过程价值创造

张先治 杜春明

摘 要:本文以2007—2018年我国A股上市公司并购事件为样本,基于高层梯队理论,借鉴Demerjian等采用的管理层能力衡量方法,运用最小二乘法(OLS)实证检验了上市公司并购方管理层能力与并购过程价值创造之间的关系。研究发现,我国上市公司管理层能力对并购谈判过程的并购溢价产生显著负向影响,对并购整合管理效率和并购绩效产生显著正向影响。运用分组检验法和中介效应检验法进一步研究发现,管理层能力是通过降低并购双方的信息不对称程度来抑制并购溢价,通过提高并购整合能力提升并购整合管理效率,通过并购整合管理效率和并购协同效应的提升产生并购绩效,实现并购全过程的价值创造。笔者运用工具变量法、固定效应模型、替换被解释变量和替换解释变量法进行稳健性检验,验证了本文的结论是稳健可靠的。本研究拓展了管理层能力影响后果的研究范围,提供了管理层能力在企业并购过程中价值创造影响路径的经验证据,丰富并深化了企业并购价值创造的影响因素研究。

关键词:管理层能力;并购过程价值创造;并购溢价;管理效率;并购绩效

中图分类号:F275.5 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2020)12-0078-11

一、引 言

并购被认为是企业最具有战略意义的投资活动之一,然而并不是所有的并购都能为企业创造价值,一些并购甚至毁损了企业价值。对于并购过程如何为企业创造价值,学术界就此进行了大量研究,归纳起来主要有以下三类:一是研究并购战略的学者如Lubatkin[1]与Andrade等[2]认为,并购前的并购战略将影响并购过程中的价值创造,并购战略与市场竞争和政策环境的适应力越强,并购价值创造越大。二是研究财务的学者如Hunter和Jagtiani[3]与Rhodes-Kropf等[4]认为,并购成本将影响并购中的价值创造,较高的支付溢价会损害并购价值创造。三是研究并购整合的学者如Bert等[5]认为,并购整合程度将影响并购过程中的价值创造,并购整合程度深、速度快,并购价值创造大。但相关学者没有进一步分析战略效应的实现、并购成本的降低以及整合程度实现的关键影响因素。

Pablo[6]认为,并购价值创造是一个复杂的动态过程。并购战略、并购支付和并购整合等工作都是由人主导,并购价值创造最终离不开管理层的参与。本文的管理层是指在董事会领导下的经营管理层,因此,管理层对并购过程的影响主要表现为管理层执行公司董事会并购战略决策基础上的并购谈判、并购整合和并购绩效三个阶段。管理层作为企业并购决策的执行者,是企业资本配置的实际控制人,管理层能力的高低对企业战略目标和管理效能的实现具有决定性作用。已有学者基于高层梯队理论的研究表明,较高能力的管理层获取信息的能力较强,有助于降低企业内外部信息不对称和委托代理问题[7],提高运营效率[8],管理效益更高[9]。由于在并购中主并企业对目标企业过高的支付及并购后的整合不力会使主并企业收购后的价值受损[10]。那么对于主导并购谈判和并购后整合等工作的管理层,其能力高低对并购过程价值创造是否会产生影响尚缺少实证研究。正因为如此,本文拟基于高层梯队理论考察管理层能力对企业并购过程价值创造的影响。具体考察如下问题:管理层能力在并购谈判阶段是否会影响并购价格、在并购整合阶段是否会影响管理效率和如何影响并购绩效?

本文基于2007—2018年我国A股上市公司的并购数据,借鉴Demerjian等[11]采用的管理层能力的衡量方法,实证检验了上市公司管理层能力对并购过程价值创造的影响。与现有文献相比,本文可能的创新主要体现在丰富了企业并购过程价值创造的关键影响因素。目前大部分研究是从并购战略、并购成本和并购整合方式研究并购过程价值创造,而并购过程价值创造的三个方面都离不开管理层能力,真正从管理层能力视角探讨并购过程价值创造的研究比较少,从管理层能力对并购全过程影响的研究更少。本文基于高层梯队理论,从管理层能力视角出发,重点分析了管理层能力在并购谈判阶段如何影响并购支付价格、在并购整合阶段如何提升管理效率和在并购完成后如何产生并购绩效,为管理层能力在企业并购全过程中价值创造提供了新的解释。同时拓展了管理层能力的研究范围,提供了管理层能力在企业并购过程价值创造影响路径的经验证据,为企业并购中管理层的选聘提供参考。

二、理论分析与研究假设

以往研究认为,并购过程包含董事会战略决策、管理层进行并购谈判和并购整合进而产生并购绩效三个既有区别又有联系的阶段。据此,结合以往研究成果,可进一步导出:“决策并购战略机会”应属董事会战略决策的因素;“并购支付”应属并购谈判中的因素;“管理效率”应属并购整合中的因素;“协同效应”应属产生并购绩效的因素。并购过程价值创造取决于并购战略是否得当、并购支付价格是否合理、并购整合管理效率是否提升以及是否产生并购绩效[12]。管理层能力通过并购谈判、整合过程进而对并购价值创造产生影响。下面具体从管理层能力对并购谈判过程的并购溢价、并购整合过程的管理效率和并购完成后的绩效影响三个方面分析其对并购过程价值创造产生的驱动作用。

(一)管理层能力与并购谈判阶段的价值创造

并购过程能否创造价值取决于多种因素,而对目标企业的支付价格是其重要因素之一。支付价格取决于并购时双方谈判、讨价还价的结果。并购中支付给目标企业的溢价越高,并购企业从并购中获益的难度就越大[4]。由于并购价格存在较大的波动空间[13],许多企业为了完成并购交易,付出高昂的交易成本,致使并购过程价值创造遭受损害[3]。并购交易双方的信息不对称问题是造成并购溢价存在较大不确定性的重要原因[14]。根据信息不对称理论,在交易过程中,具有信息优势的目标企业会披露对自己有利的信息,而隐藏对自己不利的信息,進而获得高于自身实际价值的对价[15]。因此,如果并购企业不能及时、准确地获得目标企业的信息,就可能导致并购企业错误地评估目标企业的价值。评估价值虚高导致并购企业支付较高的并购溢价[16],提高了企业并购的成本与风险。而管理层是并购谈判的主体,能力强的管理层拥有较多的关系网络和社会资源,具有较强的降低企业内外部之间信息不对称程度的能力[17],能够帮助企业以较低的信息成本获取较多的信息[18-19],更好地对获得的目标企业“私密信息”进行甄别,将碎片化、非系统化信息进行归纳总结,并且进行并购支付决策时,更能权衡并购带来的预期收益及潜在风险,进而在并购交易价格谈判中取得谈判优势,避免过高并购溢价的支付。同时,能力高的管理层对经济环境和自身经营状况的把握优于能力低的管理层,且发布的盈余信息和财务报告质量更高[11],从而能够提高目标企业与并购企业合作的意愿,减少并购谈判的阻碍,使并购交易支付更为合理。基于此,笔者提出如下假设:

假设1:在其他条件相同的情况下,管理层能力与并购溢价显著负相关。

(二)管理层能力与并购整合阶段的价值创造

并购后的整合活动, 更多地表现为管理活动,从管理学上体现为并购整合管理效率。并购整合管理效率是衡量企业管理水平的重要指标,直接关系到企业的高效运转和盈利能力的提升。因此,并购整合阶段能否为企业创造价值关键在于并购整合的管理效率[20]。并购整合是一个极为复杂的系统工程,并购后需要对涉及并购双方的战略、组织文化和信息系统等多方面内容进行高效整合,这项工作的顺利进行通常对管理层的领导力和努力程度具有较高的要求[21]。管理层作为企业并购整合计划和整合执行过程的主导者,高能力的管理层在掌控内外部经济环境和把握并购双方经营状况的能力优于低能力的管理层,其往往具有更高的资源获取和整合能力,在并购前会进行较多的尽职调查[22]、依靠自身的知识和经验设计高效的并购整合方案,并购后倾向于通过更有效的制度设计执行并购整合计划和方案,运筹并购内容、程序、程度和速度,进行迅速整合及稳定并购后的企业,并对并购后的组织积极实施制度变革、转变管理体制以及进行长期优化来促进企业成长,这些行为一定程度上使得企业并购整合工作高效,以应对并购后经营过程中的风险[23],从而对企业管理产生溢出效应,进而提升企业并购整合管理效率。基于此,笔者提出如下假设:

假设2:在其他条件相同的情况下,管理层能力与并购整合管理效率显著正相关。

(三)管理层能力与并购完成后的价值创造

完成并购并不等于成功的并购,并购能否成功不仅取决于并购前双方企业的价值创造能力和并购中双方谈判能力,更取决于并购整合管理效率和并购后双方所产生的协同效应[24]。一方面,如前所述,能力强的管理层在并购整合阶段实现快速、深度的并购整合,提升了并购整合管理效率。而企业的并购活动是先产生效率进而获得效益,并购整合管理效率的提升有助于提升并购后的绩效,即管理层能力通过提升并购整合的管理效率对并购绩效产生传导效应。另一方面,在并购完成后,能力高的管理层使得并购后企业双方在管理、经营和财务上更能产生协同效应。高能力的管理层合并后将管理能力在企业间有效转移,与在此基础上新的管理资源的衍生以及企业总体管理能力的提高产生管理协同效应[20];高能力的管理层利用自身关系网络和社会资源更有能力建立起稳定的、持续的交易模式,通过关联与共享活动和资源,实现规模经济效益和范围经济效益,产生经营协同效应[25];高能力的管理层所具有的高效资源利用能力更能发掘并购双方没有完全运用的成长机会和财务等资源的互补性,产生财务协同效应[26-27]。因此,可以推断,并购后能力高的管理层通过提升并购协同效应产生并购绩效。基于此,笔者提出如下假设:

假设3:在其他条件相同的情况下,管理层能力与并购绩效显著正相关。

三、研究设计

(一) 样本选取及数据来源

考虑会计准则在2007年发生了重大变更,本文以2007—2018年我国A股上市公司并购事件作为实证样本,并依据以下规则进行了筛选:剔除金融行业样本;剔除ST和*ST类上市公司样本;剔除关联交易的并购事件样本;剔除交易标的为资产剥离、资产置换、债务重组和股份回购的并购事件样本;保留同一家上市公司同一年份发起的首次并购事件样本;剔除相关财务数据缺失样本;为了克服离群值对本研究带来的不利影响,对样本做上下1%的缩尾处理,最终得到2 041个观测值。相关研究的原始数据均采集自国泰安数据库(CSMAR)及历年上市公司年报。

(二)变量测量与说明

1.被解释变量

并购溢价(PRM)。本文参照陈仕华等[28]与关静怡和刘娥平[29]的做法,用交易价格超过净资产账面价值份额的部分衡量并购溢价,即并购溢价=(交易总价-目标企业净资产账面价值×收购占比)/(目标企业净资产账面价值×收购占比)。

并购整合管理效率(ME)。本文参照薛安伟[20]的做法,以营业总收入除以管理费用的比值取自然对数表示并购整合管理效率。由于并购后整合期一般在2—3年左右,因此,本文衡量并購后两年的长期管理效率。

并购绩效(BHAR)。本文将公司长期并购绩效(BHAR)作为研究对象,该指标表示购买股票并持有至考察期结束,企业股票收益率超过市场组合或对应组合收益率的大小。参照Gregory[30]、李善民和朱滔[31]与陈仕华等[28]的研究方法,计算并购企业i并购后两年的并购绩效。本文采用模型(1)计算主并企业并购后[0,T]月购入并持有的超常收益:

BHARi,T=∏Tt=0(1+Ri,t)-∏Tt=0(1+Rp,t)(1)

其中,Ri,t为主并企业i在t月的收益率,Rp,t为对应组合的月收益率,T=0,1,…,24,t=0表示并购当月,t=1表示并购后一个月,依此类推。

2.解释变量

管理层能力(MA)。管理层能力是指管理层在其他条件相同的情况下,有效利用企业既有资源创造产出的能力。借鉴Demerjian等[11]的做法测度管理层能力,计算过程如下:

首先,根据证监会2012年行业分类标准,采用DEA软件的CCR模型分行业分年度测算行业内企业的最大效率值(Max θ),如模型(2)所示:

Maxθ=SALEi,t/(φ1COSTi,t+φ2SAMAi,t+φ3FASSi,t+φ4INTANGi,t+φ5RDi,t+φ6GWi,t)(2)

其中,SALE、COST、SAMA、FASS、INTANG、RD和GW分别为产出变量营业收入、营业成本、销售费用和管理费用之和、固定资产净额、无形资产净额、研发支出和商誉净额。

其次,对企业效率值进行Tobit分行业回归。由于企业效率值既受企业因素的影响,又受管理层能力的影响,在模型(2)中把企业因素分离出去,得到的残差ε为管理层能力,如模型(3)所示:

θi,t=β0+β1SIZEi,t+β2MARTi,t+β3PFCFi,t+β4AGEi,t+β5DIVERSi,t+β6FCIi,t+β7STATEi,t+YEAR+εi,t(3)

其中,SIZE、MART、PFCF、AGE、DIVERS、FCI和STATE分別表示企业总资产的自然对数、市场占有率、自由现金流、上市年限的自然对数、多元化程度、国外业务和最终控制人性质。

3.中介变量

并购协同效应(SYN)。本文参照吕长江和韩慧博[32]的做法,计算并购双方构成的投资组合收益率作为度量并购协同效应的指标,具体计算公式是:SYN=CAR×并购企业净资产/(并购企业净资产+目标企业净资产)+PRM×目标企业净资产/(并购企业净资产+目标企业净资产)。其中,CAR为并购企业股东收益,使用并购宣告之前的三个交易日、宣告日当天和宣告日之后的第一个交易日的累计超额回报CAR[-3,1]来度量。利用市场模型法来对并购企业股票的累计平均超额收益率进行估计,即ri,t=αi+βirm,t+ε。其中,ri,t为企业第t日考虑现金红利再投资的股票收益率,rm,t为市场第t日考虑现金红利再投资的股票收益率。该模型估计区间参照王化成等[33]与陈仕华等[28]的做法,先利用并购首次公告日前150个交易日至前30个交易日的日收益率,利用市场模型估算出[-3,1]的预期收益率,然后用实际收益率减去预期收益率来计算异常收益(AR),最后对异常收益加总计算累计超额收益率(CAR)。PRM为目标企业并购溢价,计算同上文。

4.控制变量

借鉴陈仕华等[28]、薛安伟[20]与逯东等[34]的做法,本文还控制了其他变量:企业规模(SIZE),用企业总资产自然对数表示;负债率(LEV),用负债总额比资产总额表示;总资产报酬率(ROA),用公司净利润与资产总额的比值表示;成长性(GROW),用总资产增长率表示;现金持有(CASH),用货币资金与资产总额的比值表示;固定资产比例(PPE),用固定资产与总资产的比值表示;高管薪酬(PAY),用排名前三位高管薪酬总额的自然对数表示;股权集中度(SHARE),用企业第一大股东持股比例表示;股权制衡度(BALANCE),用企业第二大股东与第一大股东持股比值表示;独立董事比例(INDEPEND),用独立董事人数与董事总数比值表示;两职合一(DUAL),总经理和董事长为同一人则为1,否则为0;产权性质(STATE),国有控股企业为1,否则为0。此外,还控制了年度(YEAR)和行业(IND)两个虚拟变量。

(三)模型设计

为检验假设1、假设2和假设3,参照陈仕华等[28]、薛安伟[20]与逯东等[34]的做法,分别构建模型(4)、模型(5)和模型(6)进行OLS回归,解释变量和控制变量均采用滞后一期的数值,以避免被解释变量与解释变量之间可能存在的内生性问题。

PRMi,t=α0+α1MAi,t-1+α2CONTROLi,t-1+YEAR+IND+εi,t (4)

MEi,t=β0+β1MAi,t-1+β2CONTROLi,t-1+YEAR+IND+εi,t (5)

MAPi,t=γ0+γ1MAi,t-1+γ2CONTROLi,t-1+YEAR+IND+εi,t (6)

其中,CONTRAL为上文提到的一系列控制变量。

四、实证结果及分析

(一)描述性统计分析

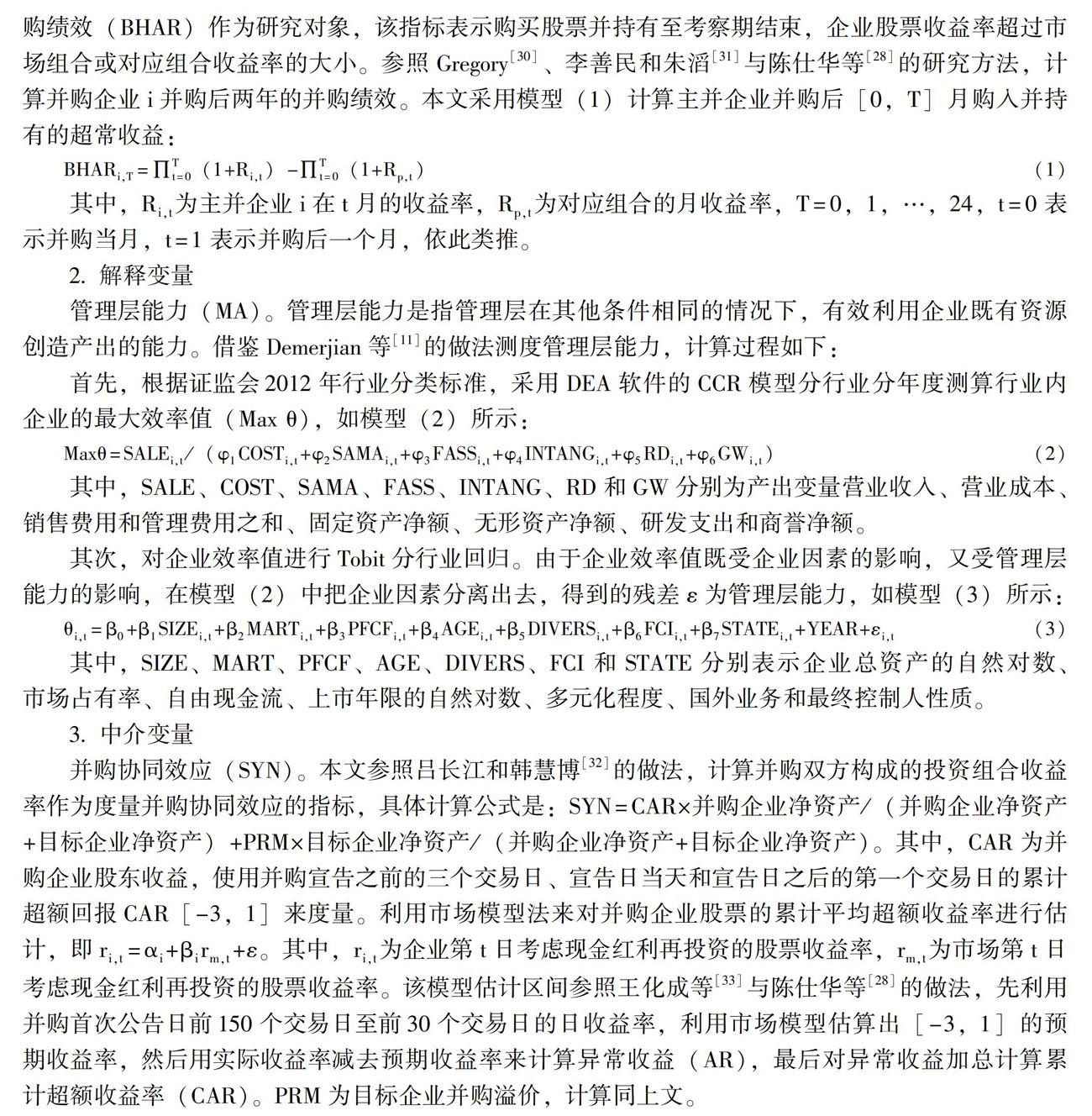

表1列示了主要变量的描述性统计结果。由表1可知,并购溢价(PRM)的均值为5.511,标准差为6.326,表明不同企业对并购标的所支付的溢价水平差异较大;并购整合管理效率(ME)的均值为2.427,标准差为0.661,表明企业并购整合管理效率差异比较大;并购绩效(BHAR)的均值为-0.029,标准差为0.363,表明大部分企业在并购后两年内的股票收益率没有超过对应组合收益率,并购绩效表现情况并不太好,不同企业间的并购绩效差异较大;管理层能力(MA)的均值为0.002,标准差为0.136,表明不同企业间的管理层能力存在较大差异。此外,各变量之间的方差膨胀因子VIF为1.370,远小于10,表明本文涉及的变量不存在严重的多重共线性问题。

(二)单变量分析

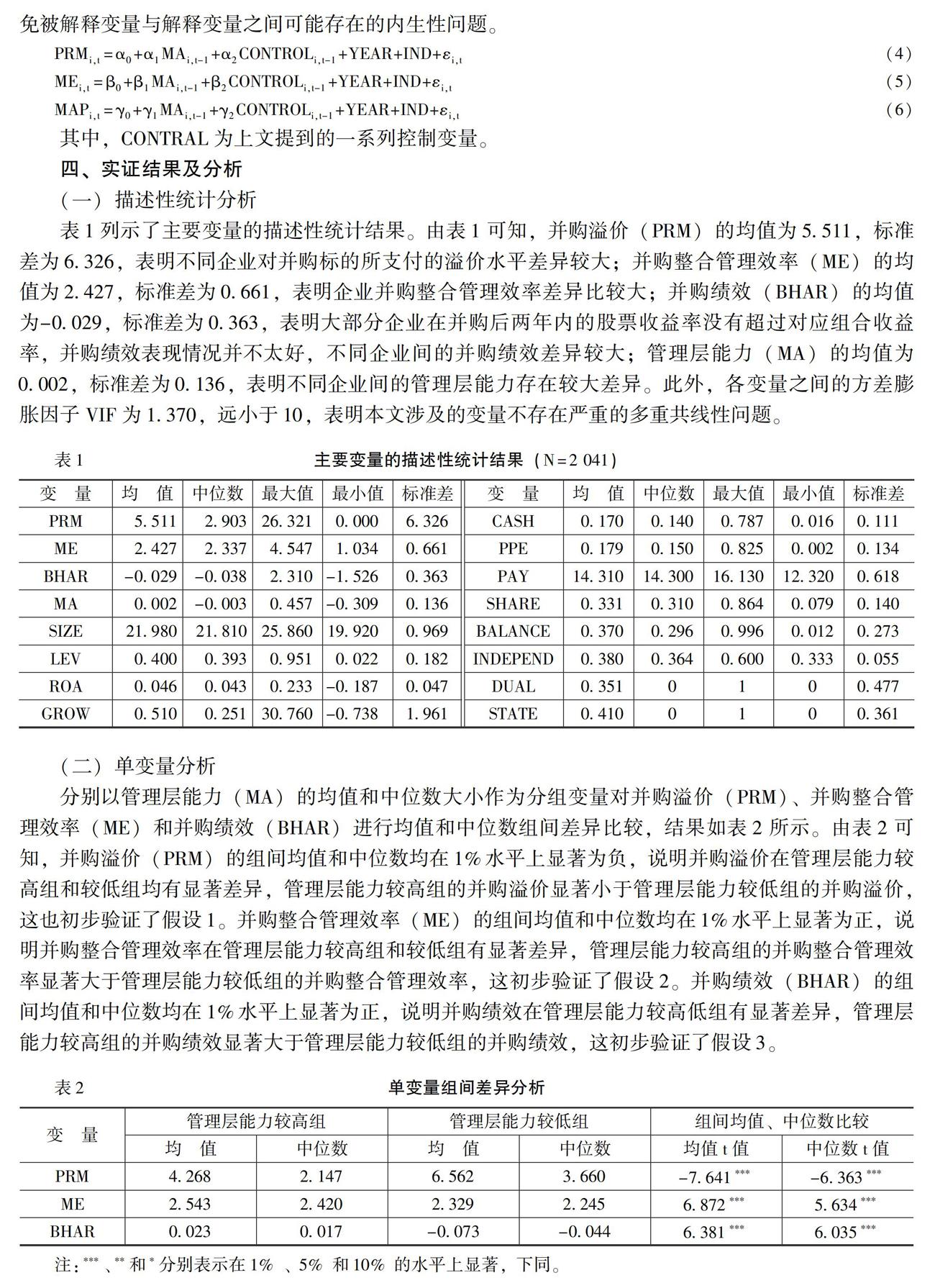

分别以管理层能力(MA)的均值和中位数大小作为分组变量对并购溢价(PRM)、并购整合管理效率(ME)和并购绩效(BHAR)进行均值和中位数组间差异比较,结果如表2所示。由表2可知,并购溢价(PRM)的组间均值和中位数均在1%水平上显著为负,说明并购溢价在管理层能力较高组和较低组均有显著差异,管理层能力较高组的并购溢价显著小于管理层能力较低组的并购溢价,这也初步验证了假设1。并购整合管理效率(ME)的组间均值和中位数均在1%水平上显著为正,说明并购整合管理效率在管理层能力较高组和较低组有显著差异,管理层能力较高组的并购整合管理效率显著大于管理层能力较低组的并购整合管理效率,这初步验证了假设2。并购绩效(BHAR)的组间均值和中位数均在1%水平上显著为正,说明并购绩效在管理层能力较高低组有显著差异,管理层能力较高组的并购绩效显著大于管理层能力较低组的并购绩效,这初步验证了假设3。

(三)多元回归分析

表3的列(1)为检验假设1采用模型(4)进行OLS回归的结果。由列(1)可知,管理层能力(MA)的回归系数为-0.066,且在1%水平上显著,这表明在控制了其他因素影响的情况下,管理层能力对企业在并购交易中所支付的并购溢价(PRM)具有显著的负向影响,即高的管理层能力可以显著降低并购溢价,假设1得到了验证。在控制变量方面,企业规模(SIZE)越大和高管薪酬(PAY)越高的并购企业在并购过程中所支付的并购溢价越低;企业成长性(GROW)越好、国有控股企业(STATE)所支付的并购溢价越高。列(2)为检验假设2采用模型(5)进行OLS回归的结果。由列(2)可知,并购整合管理效率(ME)对管理层能力(MA)的回归系数为0.119,且在1%水平上显著,假设2得到了验证。在控制变量方面,并购企业规模(SIZE)越大、总资产报酬率(ROA)越高、企业成长性(GROW)越好、现金持有(CASH)越多、高管薪酬(PAY)越高、股权制衡度(BALANCE)越强和独立董事比例(INDEPEND)越高则并购整合管理效率越高;两职合一(DUAL)和国有控股企业(STATE)并购整合管理效率越低。列(3)为检验假设3采用模型(6)进行OLS回归的结果。由列(3)可知,并购绩效(BHAR)对管理层能力(MA)的回归系数为0.126,且在1%水平上显著,假设3得到了验证。在控制变量方面,负债率(LEV)越高、企业成长性(GROW)越好、固定资产比例(PPE)越高、高管薪酬(PAY)越高、股权制衡度(BALANCE)越强和独立董事比例(INDEPEND)越高,企业的并购绩效越好;企业规模(SIZE)越大和两职合一(DUAL),企业的并购绩效越差。这基本与现有研究结论相一致。

五、进一步分析:管理层能力影响企业并购过程价值创造的作用路径

(一)管理层能力抑制并购溢价的路径检验——降低信息不对称

由上文分析可知,能力强的管理层具有很强的信息获取能力,从而避免因信息不对称而导致的对目标企业过高支付。那么,可以推斷,管理层能力在目标企业信息不对称程度较高的情境下发挥作用更强。因此,本文为了验证管理层能力通过降低信息不对称进而减少并购溢价这一逻辑,借鉴刘斌等[35]的做法,选择并购企业和目标企业均是A股上市公司的并购事件,根据分析师跟踪人数对样本进行分组,将目标企业分析师跟踪人数大于样本中位数的视为信息不对称程度较低组,反之,为信息不对称较高组,分别进行回归,以检验是否在信息不对称程度较高的情境下,管理层能力能够更有效地抑制并购溢价,结果如表4所示。由表4的列(2)和列(3)可知,在信息不对称较低组,管理层能力(MA)的系数在10%水平上显著为负,而在信息不对称较高组,管理层能力(MA)的系数在1%水平上显著为负,两组间的回归系数存在显著差异。结果表明,当目标企业信息不对称程度较高,管理层能力对并购溢价的负向影响更强。即管理层能力(MA)降低并购双方的信息不对称进而作用于并购溢价(PRM)的路径得到了证据支持。

(二)管理层能力提升并购整合管理效率的路径检验——提升并购整合能力

由上文可知,管理层能力通过并购整合提升了管理效率,为检验并购整合效率提升的中间机制,我们考察管理层能力与并购整合能力的关系。本文参考逯东等[34]与杨道广等[36]的做法,选用是否计提商誉减值准备(Fgwi_d)和并购前后两年企业破产风险的变化(ΔZ)来衡量并购整合能力。选用是否计提商誉减值准备衡量并购整合能力的原因是:非同一控制下的并购溢价形成商誉,如果企业在并购后2—3年内计提商誉减值,说明其并购整合能力低。因此,我们用并购后两年内是否计提商誉减值(F2gwi_d)和并购后3年内是否计提商誉减值(F3gwi_d)衡量并购整合能力。本文预期管理层能力有助于降低企业在并购后两年或3年内计提商誉减值准备的可能性。使用并购前后两年企业破产风险的变化(ΔZ)衡量并购整合能力的原因是:如果整合后企业的破产风险较之整合前没有发生明显变化甚至变小了,说明企业的并购整合能力较高。在指标具体计算上,以Altman[37]提出的Z指标来衡量企业的破产风险。由于破产风险与Z指标之间是负相关的,则ΔZ值越大,破产风险越小,企业的并购整合能力越强。表5报告了管理层能力对并购整合能力影响的回归结果。表5列(1)和列(2)的回归结果表明,管理层能力(MA)对企业在并购后两年内和3年内是否计提商誉减值的回归系数分别在5%和1%水平上显著为负,说明管理层能力有助于降低企业在并购后两年或3年内计提商誉减值准备的可能性。表5列(3)的回归结果表明,管理层能力(MA)与破产风险的变化(ΔZ)在1%水平上显著正相关,表明管理层能力能够降低企业并购后的破产风险。上述结果说明,管理层能力可以提高企业的并购整合能力,为并购整合管理效率的提升提供过程上的保障。

(三)管理层能力提升并购绩效的路径检验——并购整合管理效率和并购协同效应的中介作用

由上文分析可知,管理层能力越高,并购绩效越好,并购整合管理效率和协同效应是其中间作用路径。为了进一步分析管理层能力提升并购绩效的中介渠道,采用中介效应模型分别对并购整合管理效率和并购协同效应在管理层能力提升并购绩效中的中介作用进行检验。根据温忠麟和叶宝娟[38]的研究,采用依次检验法:第一步,做被解释变量并购绩效(BHAR)对解释变量管理层能力(MA)的回归。第二步,做中介变量并购整合管理效率(ME)和并购协同效应(SYN)对解释变量(MA)的回归。第三步,做被解释变量并购绩效(BHAR)对解释变量管理层能力(MA)和中介变量并购整合管理效率(ME)及并购协同效应(SYN)的回归。并购整合管理效率(ME)中介作用回归结果第一和第二步骤在上文表3的列(3)和列(2)中已经进行验证,本部分对第三步骤进行检验,检验结果如表6列(1)所示。由列(1)回归结果可知,并购绩效(BHAR)对并购整合管理效率(ME)的回归系数和t值分别为0.013和2.243,在5%水平上显著为正;且并购绩效(BHAR)对管理层能力(MA)的回归系数和t值分别为0.115和3.330,在1%水平上显著为正,低于表3列(3)中并购绩效(BHAR)对管理层能力(MA)的回归系数0.126和t值4.894,说明并购整合管理效率(ME)在管理层能力(MA)影响并购绩效(BHAR)中起部分中介的作用。并购协同效应(SYN)中介效应回归结果第一步骤在上文表3的列(3)中已经进行验证,本部分对第二和第三步骤进行检验,检验结果如列(2)和列(3)所示。由列(2)回归结果可知,并购协同效应(SYN)对管理层能力(MA)的回归系数和t值分别为0.122和4.491,在1%水平上显著为正,说明管理层能力越高,并购后的协同效应越好。由列(3)回归结果可知,并购绩效(BHAR)对并购协同效应(SYN)的回归系数和t值分别为0.177和2.980,在1%水平上显著为正;且并购绩效(BHAR)对管理层能力(MA)的回归系数和t值分别为0.107和3.096,在1%水平上显著为正,低于表3列(3)中并购绩效(BHAR)对管理层能力(MA)的回归系数0.126和t值4.894,说明并购协同效应(SYN)在管理层能力(MA)影响并购绩效(BHAR)中起部分中介作用。因此,管理层能力是通过提升并购整合管理效率和并购协同效应产生并购绩效的路径得到验证。

六、稳健性检验

(一)工具变量法

管理层能力与并购溢价、并购整合管理效率和并购绩效之间可能存在反向因果、遗漏变量和测量误差而导致的内生性问题。本文借鉴姚立杰和周颖[39]的做法,选取管理层能力行业均值(MA_ind)和管理层能力地区均值(MA_pro)作为管理层能力 (MA) 的工具变量进行两阶段最小二乘(2SLS)估计。本文对工具变量选取的合理性进行Sargan过度识别检验,并购溢价(PRM)的结果为0.011(P值=0.920>0.100),并购整合管理效率(ME)的结果为4.074(P值=0.851>0.100),并购绩效(BHAR)的结果为3.026(P值=0.674>0.100),表明不存在过度识别问题;弱工具变量检验的F值大于10,为91.890,最小特征统计量为214.571,大于15%的临界值11.590,说明本文选取的工具变量不是弱工具变量,因此,工具变量是有效的。由回归结果 受版面所限回归结果略,留存备索,下同。可知,考虑内生性问题后,本文主要研究结论依然成立。

(二)固定效应模型

由于可能存在一些固定不变的不可观测因素同时影响企业的并购溢价、并购整合管理效率和并购绩效,因此,采用控制企业个体因素的固定效应模型,以尽可能解决样本选择偏差对研究结果的干扰。采用固定效应模型的回归结果显示,考虑企业个体效应后,本文主要研究结论依然成立。

(三)替换被解释变量

参考陈仕华等[28]与关静怡和刘娥平[29]的做法,把并购溢价的计算方法替换为标的资产评估价值相对账面价值的偏离,即并购溢价=(标的资产估值-目标企业净资产账面价值×收购占比)/目标企业净资产账面价值×收购战占比;借鉴薛安伟[20]的做法,以并购后两年的利润总额除以管理费用比值的自然对数表示并购整合管理效率。借鉴Fuller等[14]与陈仕华等[28]的做法,采用基于36个月(3年)计算的购买并持有超常收益表示并购绩效(BHAR)。替换被解释变量对本文的假设1、假设2和假设3重新进行检验。由回归结果可知,本文的结论依然稳健。

(四)替换解释变量

参考代彬等[40]的做法,用管理层能力虚拟变量(MA_D)代替管理层能力。当管理层能力大于年度行业中位数时,为管理层能力较高,此时MA_D取值为1,否则为0。在此基础上,对假设1、假设2和假设3重新进行检验。由回归结果可知,本文的结论依然稳健。

七、研究结论与实践启示

本文研究并购企业管理层能力与并购过程价值创造之间的关系,得到如下结论:首先,在并购谈判阶段并购企业管理层能力对并购溢价产生显著负向影响。其次,在并购整合阶段并购企业管理层能力对并购整合管理效率产生显著正向影响。再次,在并购完成后并购企业管理层能力对并购绩效产生显著正向影响。最后,进一步研究发现,高能力的管理层通过降低并购双方的信息不对称抑制并购溢价,通过有效的并购整合提升企业管理效率,并购整合管理效率和并购协同效应在管理层能力提升并购绩效中发挥中介作用。

本文的研究结论为上市公司并购过程价值创造提供有益的实践启示:首先,由于管理层能力对并购溢价有负向影响,因此,在高溢价并购频繁导致商誉减值风险加大的情况下,企业在实施并购交易之前,有必要对管理层的并购能力进行有效的自我评价,以防止由于缺乏管理能力或经验而导致的高溢价并购。其次,由于管理层能力对并购整合管理效率及并购绩效具有正向影响,因此,管理层能力作为影响企业并购价值创造的重要内生因素,企业应高度重视管理层能力在并购中的作用,对管理层的过往经营业绩、资源整合能力和管理效率等進行客观评估,提升企业并购过程价值创造能力,保障企业并购战略目标的顺利实现。

参考文献:

[1] Lubatkin, M.Merger Strategies and Stockholder Value[J].Strategic Management Journal, 1987, 8(1): 39-53.

[2] Andrade, G., Mitchell, M., Stafford, E.New Evidence and Perspectives on Mergers[J].Journal of Economic Perspectives, 2001, 15(2):103-120.

[3] Hunter, W.C., Jagtiani, J.An Analysis of Advisor Choice, Fees, and Effort in Mergers and Acquisitions[J].Review of Financial Economics, 2003, 12(1): 65-81.

[4] Rhodes-Kropf, M., Viswanathan, S., Robinson, D.T.Valuation Waves and Merger Activity: The Empirical Evidence[J].Journal of Financial Economics, 2005, 77(1):561-603.

[5] Bert, A., Macdonald, T., Herd, T.Two Merger Integration Imperatives: Urgency and Execution[J].Strategy & Leadership, 2003, 31(3):42-49.

[6] Pablo, A.L.Determinants of Acquisitions Integration Level: A Decision-Making Perspective[J].Academy of Management Journal, 1994, 37(1):803-830.

[7] Chemmanur, T.J., Simonyan, I.P.A.K.Management Quality and Equity Issue Characteristics: A Comparison of SEOs and IPOs[J].Financial Management, 2010, 39(4): 1601-1642.

[8] Bonsall, S.B., Holzman, E.R., Miller, B.P.Managerial Ability and Credit Risk Assessment[J].Management Science, 2016, 63(5): 1271-1656.

[9] 张敦力,江新峰.管理者能力与企业投资羊群行为:基于薪酬公平的调节作用[J].会计研究, 2015,(8): 41-48.

[10] Capron, L., Dussauge, P., Mitchell, W.Resource Redeployment Following Horizontal Acquisitions in Europe and North America, 1988-1992[J].Strategic Management Journal, 1998, 19(7): 631-661.

[11] Demerjian, P., Lev, B., Mcvay, S.Quantifying Managerial Ability: A New Measure and Validity Tests[J].Management Science, 2012, 58(7): 1229-1248.

[12] 张新.并购重组是否创造价值?——中国证券市场的理论与实证研究[J].经济研究, 2003,(6): 20-29.

[13] Haunschild, P.R.Interorganizational Imitation: The Impact of Interlocks on Corporate Acquisition Activity[J].Administrative Science Quarterly, 1993, 38(4): 564-592.

[14] Fuller, K., Netter, J.M., Stegemoller, M.What Do Returns to Acquiring Firms Tell Us? Evidence From Firms That Make Many Acquisitions[J].The Journal of Finance, 2002, 57(4): 1763-1793.

[15] Dhaliwal, D.S., Lamoreaux, P.T., Litov, L.P., et al.Shared Auditors in Mergers and Acquisitions[J].Journal of Accounting and Economics, 2016, 61(1):49-76.

[16] 陈仕华,姜广省,卢昌崇.董事联结、目标公司选择与并购绩效——基于并购双方之间信息不对称的研究视角[J].管理世界, 2013,(12): 117-132.

[17] Baik, B., Brockman, P.A., Farber, D.B.,et al.Managerial Ability and the Quality of FirmsInformation Environment [J].Journal of Accounting, Auditing & Finance,2018,33(4):506-527.

[18] 陈爽英,井润田,龙小宁,等.民营企业家社会关系资本对研发投资决策影响的实证研究[J].管理世界, 2010,(1): 88-97.

[19] 游家兴,刘淳.嵌入性视角下的企业家社会资本与权益资本成本——来自我国民营上市公司的经验证据[J].中国工业经济, 2011,(6): 109-119.

[20] 薛安伟.跨国并购对企业管理效率的影响研究——基于倾向得分匹配方法的实证分析[J].国际贸易问题, 2018,(3): 24-36.

[21] 唐兵,田留文,曹锦周.企业并购如何创造价值——基于东航和上航并购重组案例研究[J].管理世界, 2012,(11): 1-8.

[22] 李彬,秦淑倩.管理層能力、投资银行声誉与并购绩效反应[J].北京交通大学学报(社会科学版), 2016,(2): 61-70.

[23] 何威风,刘巍.企业管理者能力与审计收费[J].会计研究, 2015,(1): 82-89.

[24] 王世文.并购的产业整合功能及其绩效研究[J].国际商务, 2012,(3): 115-121.

[25] 胡海青,吴田,张琅,等.基于协同效应的海外并购绩效研究——以吉利汽车并购沃尔沃为例[J].管理案例研究与评论, 2016, (6): 531-549.

[26] Lee, C.C., Wang, C., Chiu, W., et al.Managerial Ability and Corporate Investment Opportunity[J].International Review of Financial Analysis, 2018, 57(2): 65-76.

[27] Dyreng, S.D., Hanlon, M., Maydew, E.L.The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance[J].Accounting Review, 2010, 85(4): 1163-1189.

[28] 陈仕华,卢昌崇,姜广省,等.国企高管政治晋升对企业并购行为的影响——基于企业成长压力理论的实证研究[J].管理世界, 2015,(9): 125-136.

[29] 关静怡,刘娥平.业绩承诺增长率、并购溢价与股价崩盘风险[J].证券市场导报, 2019,(2): 35-44.

[30] Gregory, A.An Examination of the Long Run Performance of UK Acquiring Firms[J].Journal of Business Finance & Accounting, 1997, 24(7-8): 971-1002.

[31] 李善民,朱滔.多元化并购能给股东创造价值吗?——兼论影响多元化并购长期绩效的因素[J].管理世界, 2006,(3): 129-137.

[32] 吕长江,韩慧博.业绩补偿承诺、协同效应与并购收益分配[J].审计与经济研究, 2014,(6): 3-13.

[33] 王化成,孙健,邓路,等.控制权转移中投资者过度乐观了吗?[J].管理世界, 2010,(2): 38-45.

[34] 逯东,黄丹,杨丹.国有企业非实际控制人的董事会权力与并购效率[J].管理世界, 2019, (6): 119-141.

[35] 刘斌,胡菁芯,李涛.投资者情绪、会计信息质量与股票收益[J].管理评论, 2018,(7): 34-44.

[36] 杨道广,张传财,陈汉文.内部控制、并购整合能力与并购业绩——来自我国上市公司的经验证据[J].审计研究, 2014,(3): 45-52.

[37] Altman, E.I.Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy[J].The Journal of Finance, 1968, 23(4): 589-609.

[38] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展, 2014,(5): 731-745.

[39] 姚立杰,周颖.管理层能力、创新水平与创新效率[J].会计研究, 2018,(6): 70-77.

[40] 代彬,彭程,刘星.管理层能力、权力与企业避税行为[J].财贸经济, 2016,(4): 43-57.

(责任编辑:刘 艳)

收稿日期:2020-07-16

基金项目:国家社会科学基金重点项目“双重成本约束下企业集团管理控制模式选择机理及方法研究”(19AGL014);国家社会科学基金项目“租值耗散视角下的集团管理控制模式选择研究”(18BGL092)

作者简介:张先治 (1957-) ,男,辽宁大连人,教授,博士,博士生导师,主要从事公司理财、会计报告应用和管理控制研究。E-mail: zxz@dufe.edu.cn

杜春明 (1982-) ,女,江苏淮安人,博士研究生,讲师,主要从事公司理财和公司并购问题研究。E-mail: dcm_110@hytc.edu.cn