干旱复水对楸叶泡桐幼苗光合和叶绿素荧光的影响

冯延芝,赵 阳,王保平,段 伟,周海江,杨超伟,乔 杰

(1.国家林业和草原局泡桐研究开发中心,河南 郑州 450003;2.中国林业科学研究院经济林研究开发中心,河南 郑州 450003;3.经济林种质创新与利用国家林业局重点实验室,河南 郑州 450003)

近年来,气候变暖、生态环境恶化以及土壤盐碱化不断加重,导致环境干旱发生的频率、持续时间和严重程度等不断增加[1];加之我国降水在时间、空间分布上极不均衡,水资源短缺现象日渐严重[2]。干旱已成为威胁森林健康、损坏其群落组成以及结构、致使树木死亡的重要环境因子[3],且常引发重大的农林经济损失[4]。泡桐是原产我国的重要速生用材树种之一[5],在生态环境建设、城乡绿化、防风固沙和土壤改良等方面发挥着重要的作用。目前,干旱缺水已严重影响了泡桐的生长,部分区域甚至出现了干旱导致泡桐人工林片状死亡的现象。因此,开展泡桐干旱胁迫环境下的研究对解析其逆境生理生态响应具有重要意义。

研究表明,遭受干旱胁迫时植物的形态结构、生理生化指标等均会受到不同程度的影响[6]。光合作用是植物界最基本、最重要的物质和能量代谢[7],它对干旱胁迫十分敏感。杨树Populus pseudo-simonii[8]、桉树Eucalyptus citriodora[9]、樟树Cinnamomum camphora[10]和柑橘citrus[11]等多数植物受到干旱胁迫时会通过各种方式降低光合酶活性和光合速率,胁迫严重时甚至会破坏植物光合结构,造成不可逆的损伤甚至死亡。干旱和复水是生产上常见的现象之一,不同植物或同一植物的不同品种在干旱复水过程中的抗旱和恢复能力差异较大[11]。因此植物对干旱胁迫的适应性不仅表现在胁迫过程中,还取决于复水后能否快速弥补胁迫对其造成的损伤[12]。

楸叶泡桐Paulownia catalpifolia是典型的北方桐种,因其木材密度大、色度好且纹理美观等备受关注[13],且自然分布于山东、河北、河南等黄淮海平原和山西、陕西等西北干旱半干旱地区,但近年来北方的春旱严重影响了楸叶泡桐的造林成活率和后期生长。目前,有关泡桐干旱胁迫的研究主要集中在毛泡桐Paulownia tomentosa、白花泡桐Paulownia fortunei等干旱胁迫后的叶绿素和丙二醛含量、渗透调节物质、保护酶活性等[14-15],但对楸叶泡桐苗期在干旱胁迫和复水过程中光合、荧光指标的动态变化等尚未见报道。因此本研究以楸叶泡桐幼苗为试验对象,研究其在干旱胁迫和复水过程中叶片相对含水量、细胞膜相对透性、光合和叶绿素荧光等生理变化,以期了解干旱复水过程中楸叶泡桐幼苗的生理响应机制,为泡桐苗期的水分管理和抗旱品种的选育提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验选择在国家林业和草原局泡桐研究开发中心的河南孟州试验基地(112°33′E,34°50′N)的塑料大棚内进行,大棚面积约667 m2,该基地属于大陆性暖温带季风型气候,年均降水量 586.6 mm,年均日照2 160.4 h,年均气温14.2℃,无霜期209 d,属黄河滩地沙土类型。沙土0~40 cm 处的pH 值为8.67,有机质含量为4.07 g·kg-1,总氮为0.03 g·kg-1,有效氮为18.79 mg·kg-1,有效磷为4.80 mg·kg-1,有效钾为156.62 mg·kg-1,田间持水量为26.50%。

1.2 供试材料

2018年2月上旬在孟州基地采集生长健壮、无病虫害的楸叶泡桐种根,将其剪成上平下斜的根段(粗度为2.75±0.25 cm,长度为11±1 cm),30~50根扎成一捆,阴凉处风干3~5 d,阳畦催芽后在大棚中利用上口径40 cm,下口径 30 cm,高度30 cm的塑料盆进行埋根育苗,每盆1株,共计150盆,每盆均装原地沙土25 kg。育苗期间和试验前均保持正常的水分管理。待5月上旬从中选出长势一致、无病虫害的幼苗36盆用于干旱胁迫和复水试验,平均苗高(45.00±3.00)cm,平均地径(1.25±0.15)cm。

1.3 试验方法

1.3.1 试验设计

5月上旬试验前连续3 d 浇透水后让其自然干旱,待土壤含水量达到田间持水量的85%时开始干旱胁迫试验,其中以田间持水量的85%作为对照(CK)且记作干旱胁迫的第0天,试验共设置干旱胁迫处理后的5个时间段和复水处理:即干旱胁迫第0、4、8、12、16天和复水后第4天,复水标准为田间持水量的85%。分别于测定日的上午测定光合、荧光参数后,采集同一叶片样品进行叶片相对含水量和细胞膜相对透性的测定,每盆1株,2株为1个重复,每个处理3个重复,共6株。

1.3.2 土壤相对含水量、叶片相对含水量、细胞膜相对透性和叶片伤害程度的测定

土壤相对含水量用占田间持水量的比例来表示,测定方法为称重法,计算公式为土壤相对含水量=(m1-m2)/(m3-m2),其中m1为测定日的土壤和盆总质量,m2为85℃完全烘干后的土壤和盆总质量,m3为浇透水次日上午的土壤和盆总质量,根据m1即可推测出当天的土壤相对含水量[16];叶片相对含水量(RWC)的计算公式为RWC%=(m1-m2)/(m3-m2)×100,其中m1为叶片鲜质量,m2为80℃烘干24 h后的质量,m3为黑暗环境下去离子水中浸泡4 h后的质量[17-18];细胞膜相对透性采用电导率法测定[19-20];叶片伤害程度用叶片伤害指数来表示,植物叶片伤害指数分级标准为:0级(无干旱胁迫症状)、1级(1/3 以下叶片萎蔫)、2级(1/3~1/2 叶片萎蔫)、3级(1/2 以上叶片萎蔫)、4级(整株萎蔫)。

1.3.3 光合参数的测定

于测定日的8:00—9:30,每株选取长势、方位均一致且无病虫害、从上向下数第4 轮功能叶1片,利用LI-6800 便携式光合作用测量系统进行光合参数的测定,光强为1 200 μmol·m-2s-1,外加小钢瓶控制大气CO2浓度为400 μmol·mol-1,叶片温度为30±1℃,空气相对湿度为(65%±3%)。测量指标包括净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)、气孔导度(Gs)和胞间CO2浓度(Ci)。其中水分利用效率WUE=Pn/Tr,气孔限制值Ls=(Ca-Ci)×100%/其中Ca为大气CO2浓度。

1.3.4 叶绿素荧光参数的测定

光适应下相关荧光指标与光合参数的测定是同时进行的,测定指标为实际光化学量子效率(ΦPSII)、电子传递速率(ETR)、光化学猝灭系数(qp)和非光化学猝灭系数(NPQ);于测定日的9:30—11:00,利用LI-6800 便携式光合作用测量系统在同一叶片上暗适应后测定的叶绿素荧光参数,利用暗适应叶夹将待测叶片遮光处理 30 min后,测定其最小初始荧光(F0)和最大光化学效率Fv/Fm=(Fm-F0)/Fm,其中Fm为最大荧光。

1.4 数据统计与分析

采用软件Excel 2013 对各生理指标进行数据的处理、分析和作图,利用软件SPSS 20.0 进行方差分析和差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 干旱胁迫和复水对土壤含水量和植株形态的影响

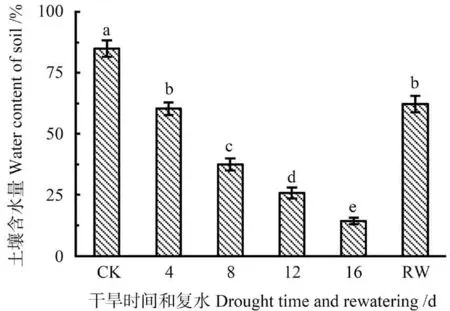

如图1所示,随着干旱胁迫时间的延长,土壤含水量呈现逐渐下降的趋势,且干旱胁迫处理后不同时间段之间差异显著(P<0.05)。在胁迫前期土壤含水量下降幅度较大,胁迫第8天时土壤含水量比对照下降了49.04%;胁迫后期持续缓慢下降,胁迫第12天时土壤含水量为田间持水量的23.78%,第16天时为田间持水量的11.01%,此时楸叶泡桐幼苗叶片开始干枯脱落,故停止干旱胁迫开始复水处理。复水4 d后土壤含水量为田间持水量的62.25%,与胁迫第4天相比差异不显著。

图1 干旱胁迫和复水过程中土壤含水量的变化Fig.1 The changes of soil water content during drought stress and rewatering

植株在干旱胁迫的第4天幼苗长势良好,叶茎饱含水分,叶片鲜绿,叶片平均伤害指数为0级;胁迫第8天部分植株下部叶片下垂萎蔫,叶片平均伤害指数为1.2级;胁迫第12天下部叶片下垂萎蔫,上部部分叶片叶缘翻卷,部分植株轻微弯曲萎蔫,叶片平均伤害指数为2.7级;胁迫第16天上部叶片下垂萎蔫,下部叶片干枯脱落,绝大部分植株弯曲萎蔫,叶片平均伤害指数为3.8级;复水4天后植株恢复正常生长,叶片平均伤害指数为1级。

2.2 干旱胁迫和复水对楸叶泡桐幼苗叶片相对含水量和细胞膜相对透性的影响

叶片相对含水量可反映出土壤缺水时植株体内水分的亏缺程度,是衡量植物耐旱程度的重要指标之一[22]。干旱胁迫和复水条件下楸叶泡桐幼苗叶片相对含水量(RWC)的变化如图2A所示,随着干旱胁迫程度的增加而逐渐降低,胁迫第16天时的RWC 比对照降低了11.94%;各胁迫时期与对照相比均差异显著(P<0.05),复水4 d后升高至83.22%,与胁迫第4天相比差异不显著。表明楸叶泡桐幼苗叶片的保水能力随着干旱胁迫程度的增加而逐渐减弱。

干旱胁迫和复水条件下楸叶泡桐幼苗叶片细胞膜相对透性(RMP)的变化如图2B所示,随着干旱胁迫程度的增加而呈现不断上升的趋势,胁迫第16天时的RMP 比对照升高了15.34%,各胁迫时期与对照相比均差异显著(P<0.05);复水4 d后降低至21.72%,与胁迫第4天相比差异不显著。

图2 干旱胁迫和复水对楸叶泡桐叶片相对含水量和细胞膜相对透性的影响Fig.2 The effects of drought stress and rewatering on relative water content and relative membrane permeability in leaves from Paulownia catalpifolia

2.3 干旱胁迫和复水对楸叶泡桐幼苗叶片光合参数的影响

如图3A所示,随着干旱胁迫程度的增加,幼苗叶片的蒸腾速率(Tr)呈现不断下降的趋势,在胁迫第16天时的Tr达到0.885 8与对照相比降低了82.88%;除胁迫第4天外,其它胁迫时期与对照相比均差异显著(P<0.05);复水4 d后Tr显著上升,与胁迫第4天相比差异不显著。随着干旱胁迫程度的增加,幼苗叶片的净光合速率(Pn)、胞间CO2浓度(Ci)和气孔导度(Gs)也均呈逐渐下降的趋势(图3B、C、D),胁迫第16天时的Pn、Ci和Gs,与对照相比分别降低了75.92%、42.20%和93.04%;除胁迫第4天的Pn和Ci外,其它胁迫时期的Pn、Ci、Gs与对照相比均差异显著(P<0.05);复水4 d后Pn、Ci、Gs均显著上升,与胁迫第4天相比均差异不显著。Pn与Gs的Pearson 相关系数为0.967 0,表明Pn与Gs在0.01 水平上呈极显著的正相关关系。

如图3E和3F所示,随着干旱胁迫程度的增加,幼苗叶片的水分利用效率(WUE)和气孔限制值(Ls)均呈现逐渐上升的趋势,胁迫第16天时的WUE、Ls与对照相比分别升高了28.53%和65.19%;除胁迫第4天的WUE和Ls外,其它胁迫时期WUE和Ls与对照相比均差异显著(P<0.05);复水4 d后WUE和Ls分别下降至 4.03和0.21,且与胁迫第4天相比均差异不显著。

2.4 干旱胁迫和复水对楸叶泡桐幼苗叶片叶绿素荧光参数的影响

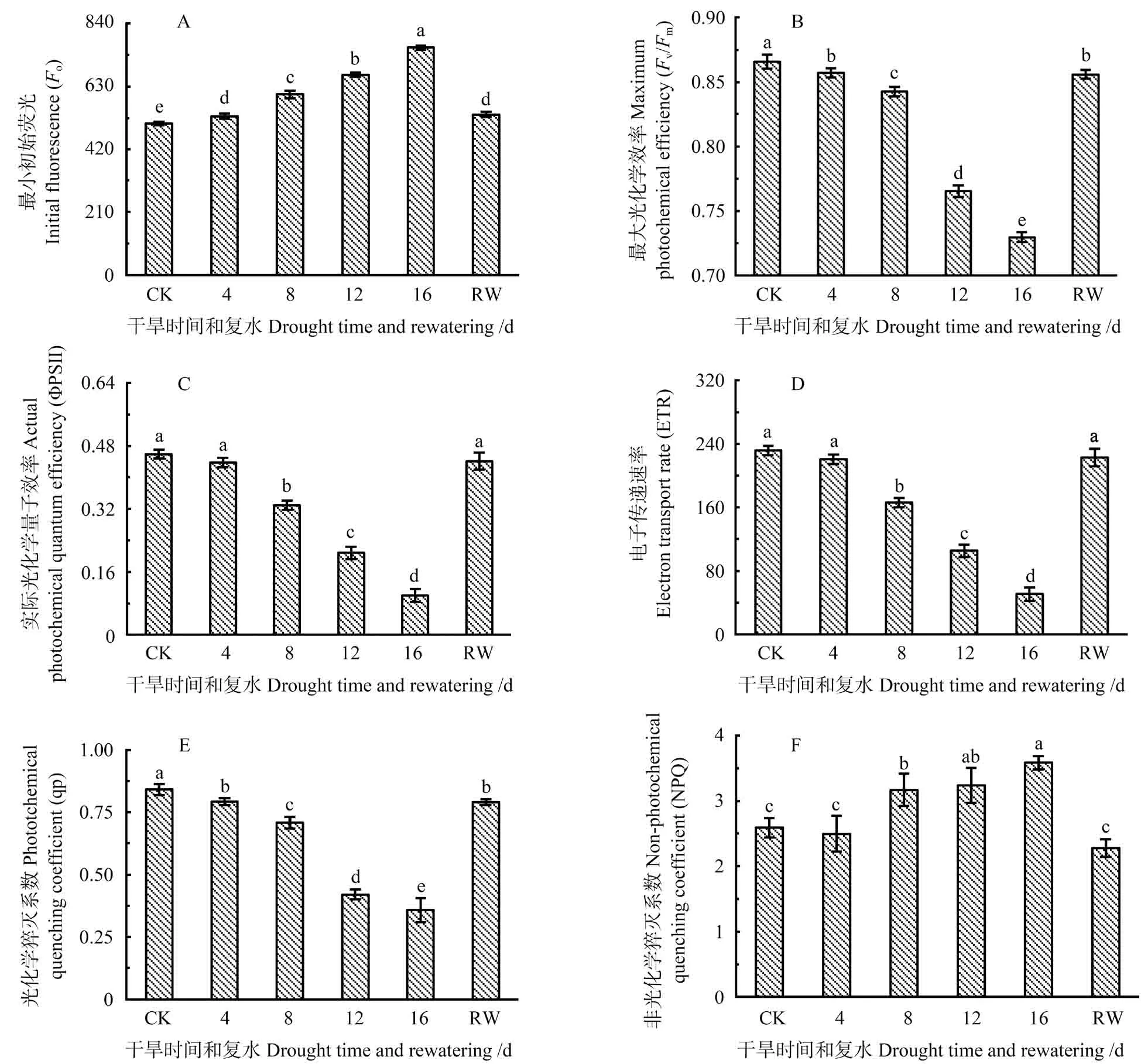

如图4A所示,随着干旱胁迫程度的增加,楸叶泡桐幼苗叶片的最小初始荧光(Fo)呈现逐渐上升的趋势,胁迫第16天时的Fo与对照相比升高了33.35%,且各胁迫时期与对照相比均差异显著(P<0.05);复水4 d后Fo下降至536.23,与胁迫第4天相比差异不显著。如图4B、4C、4D和4E所示,随着干旱胁迫程度的增加,幼苗叶片的最大光化学效率(Fv/Fm)、实际光化学效率(ΦPSⅡ)、电子传递速率(ETR)和光化学猝灭系数(qp)均呈逐渐下降的趋势,且在胁迫第16天时的Fv/Fm、ΦPSⅡ、ETR和qp,与对照相比分别降低了15.71%、78.03%、78.03%和57.56%;除胁迫第4天的ΦPSⅡ和ETR 外,其它胁迫时期Fv/Fm、ΦPSⅡ、ETR和qp与对照相比均差异显著 (P<0.05);复水4 d后Fv/Fm、ΦPSⅡ、ETR和qp均显著上升,与胁迫第4天相比差异均不显著。

如图4F所示,随着干旱胁迫程度的增加,楸叶泡桐幼苗叶片的非光化学猝灭系数(NPQ)呈现逐渐上升的趋势,胁迫第16天时的NPQ与对照相比升高了27.74%;除胁迫第4天外,其它胁迫时期与对照相比均差异显著(P<0.05);复水4 d后NPQ 迅速下降,与对照和胁迫第4天相比差异均不显著。

图3 干旱胁迫和复水对楸叶泡桐叶片光合参数的影响Fig.3 The effects of drought stress and rewatering on photosynthetic parameters in leaves from Paulownia catalpifolia

3 讨 论

3.1 干旱胁迫和复水条件下楸叶泡桐幼苗叶片光合参数的响应变化

影响植物光合作用的因素可分为两类:气孔因素和非气孔因素[23]。在短暂干旱胁迫过程中造成植物光合速率下降的主要原因是气孔因素。随着PEG模拟干旱胁迫程度的增强,杨树的Pn、Tr、Gs和Ci均逐渐下降[8];柠檬桉的Pn和Tr也随着干旱胁迫程度的增加而逐渐降低[9]。干旱胁迫后的复水可检验植物是否有适应干旱胁迫的能力[24]。干旱胁迫导致三湖红橘的Pn、Tr、Gs和Ci降低,复水后均有所回升[11]。本研究表明,随着干旱胁迫程度的增加,楸叶泡桐叶片为了保持水分而降低Tr,且增大气孔阻力甚至关闭,CO2进入叶片受阻从而使Gs、Ci和Pn相继逐渐降低,Ls和WUE 逐渐升高,这与杨树、三湖红橘等结果相一致。在短期干旱胁迫过程中Ci逐渐降低,Ls逐渐升高,且复水后迅速恢复,说明Pn降低主要是气孔限制引起的;复水后各参数均得以恢复,说明短期的干旱胁迫虽对楸叶泡桐叶片造成了一定的损伤,但在胁迫解除后均能迅速恢复,表明损伤是可逆的。

图4 干旱胁迫和复水对楸叶泡桐叶片叶绿体荧光参数的影响Fig.4 The effects of drought stress and rewatering on chlorophyll fluorescence parameters in leaves from Paulownia catalpifolia

3.2 干旱胁迫和复水条件下楸叶泡桐幼苗叶片叶绿素荧光参数的响应变化

叶绿素荧光参数对干旱胁迫比较敏感,可反映叶片对光能的吸收、传递和转换状况,故常被用于标明环境胁迫程度的探针[11,25]。轻度和中度干旱胁迫对胡杨Populus euphratica幼苗叶绿素荧光参数的影响不显著,但随着干旱胁迫程度的增加,其Fv/Fm、ΦPSⅡ迅速下降,NPQ 显著升高,复水8天后仍能有效恢复,说明重度干旱胁迫致使胡杨叶片的PS Ⅱ发生了可逆的光抑制损伤[26-28]。干旱胁迫导致小冠花的Fv/Fm、ΦPSⅡ、ETR和qp逐渐下降,F0和NPQ 逐渐上升,但复水3天后各荧光参数指标与未胁迫前无显著差异[12]。本研究表明,在干旱胁迫的第4天ΦPSⅡ、ETR和NPQ与对照相比均无显著差异;随着干旱胁迫程度的增加,楸叶泡桐叶片的F0显著上升,说明干旱胁迫导致幼苗叶片PS Ⅱ天线色素吸收的能量,散失部分增多,流向光化学部分减少,幼苗叶片的光合机构受到一定程度的破坏;Fv/Fm、ΦPSⅡ、ETR和qp呈显著下降趋势,NPQ 显著上升,说明干旱胁迫导致PS Ⅱ反应中心的开放程度降低,光合电子传递速率下降,光化学活性变弱,致使光能过剩,但幼苗通过提高NPQ 及时耗散过剩的光能起到保护其光合机构的作用。复水4 d后各荧光参数指标均迅速恢复,表明幼苗叶片在干旱胁迫解除后,受损的PS Ⅱ反应中心得到了修复,从而使各项指标得以恢复。

尽管持续16 d的干旱胁迫处理导致楸叶泡桐幼苗叶片的光合和荧光参数等受抑严重,但复水 4 d后各生理指标仍能得以恢复,说明幼苗并未受到不可逆的损伤。在干旱复水后的一年生豆科植物中也有类似的发现[26,29]。适度的干旱复水可锻炼其适应干旱胁迫的能力,且会产生补偿效应[30],但过度的干旱胁迫则会对植物造成不可逆的损伤甚至死亡。干旱对楸叶泡桐幼苗的生长及其它生理过程是否存在滞后效应,以及滞后效应的大小、恢复的速度和程度等问题还有待于进一步的深入探究。

4 结 论

当土壤含水量低于田间持水量的11.01%时,楸叶泡桐幼苗的叶片开始干枯脱落,严重影响其正常生长;在短期干旱胁迫条件下,楸叶泡桐幼苗 叶 片的RWC、Tr、Pn、Ci、Gs、Fv/Fm、ΦPSⅡ、ETR和qp随干旱胁迫程度的增加而逐渐降低,RMP、Ls、WUE、F0和NPQ 随干旱胁迫程度的增加而逐渐升高,复水4 d后均能得以恢复,且与胁迫第4天的各参数相比均无显著差异;在短期干旱胁迫过程中Ci逐渐降低,Ls逐渐升高,且复水后迅速恢复,说明Pn降低主要是气孔限制引起的。持续的适度干旱胁迫对楸叶泡桐光合、荧光等生理过程具有显著的抑制作用,且致使叶片受到一定程度的损伤,但复水后各项指标都能得以恢复,说明楸叶泡桐具有一定的适应干旱胁迫的能力,为后期楸叶泡桐苗期的水分管理、抗旱品种的评价和选育等提供重要理论参考。