乡村发展与农民工务工地选择

——基于HLM模型的分析

任义科,赵素敏,杜海峰

(1.山西师范大学经济与管理学院,山西临汾041004;2.西安交通大学公共政策与管理学院,陕西西安710049)

一、引言与文献综述

乡村振兴战略的提出,为农民工多元化发展提供了新思路。农民工作为政策实施的核心主体,其区域流向以及流动距离一定程度上反映了战略实施效果[1]。已有研究表明,农民工的流动行为具有盲目性,存在“羊群效应”[2],东部沿海地区、长三角、珠三角、京津地区的大中城市均是农民工主要务工地[3],然而远距离流动却未必获得高工资[4]。大量劳动力外出导致出现“农村空心化”现象,以及留守儿童监护不到位、空巢老人自杀、留守妇女出轨等社会问题[5]。因此,农民工的务工地选择不仅关乎城乡经济的发展、社会资源的合理配置[6],而且与由此引发的社会问题息息相关,引起学术界的全面关注。

已有关于农民工务工地选择影响因素的研究主要聚焦在个人特征。研究表明,男性、低龄、高学历农民工更倾向远距离流动[7]。在婚姻方面,有学者认为,与未婚者相比,已婚农民工流动距离更远[8-9],也有学者持相反观点[10-11];还有少数学者则认为,农民工流动与婚姻状况无关[12]。除个人特征外,子女随迁情况、农村土地年收益等家庭特征也对农民工务工地选择产生影响,子女随迁、家庭土地年收益较多的农民工更倾向近距离流动[13-14]。还有学者关注乡村因素对农民工务工地选择的影响。从经济发展水平、交通状况、企业数量等方面来看,经济发展水平相对落后的乡村,村民收入水平相对较低,农民工为追求较高的城市收入,更倾向远距离务工[12,15];乡村地形复杂,交通不便,基础设施落后,农民工更可能远距离务工[16];乡镇企业数量较少无法保障农民工就业,同样是造成农民工远距离流动的原因[17]。尽管已有研究已经涉及到乡村因素,但主要集中于基础设施、经济发展、产业建设等方面,而从乡风文明、生态宜居、乡村治理等方面对农民工务工地选择行为进行的研究较少,这为本文研究提供了空间。

在研究方法上,以往关于农民工流动行为的研究基本采用传统回归模型,将乡村因素与个人因素变量置于同一层次,虽然研究结果在一定程度上揭示了农民工务工地选择的规律,但在理论上有可能造成层次谬误,影响研究结果的准确性[18]。针对上述问题,本文结合乡村振兴战略背景,采用2018年农民工调查数据,并结合分层模型的优势,全面分析乡村发展和个人层面单一因素及两层因素交互作用对农民工多元化务工地选择的影响。

二、理论分析与研究框架

农民工流动研究发源于人口迁移现象。关于人口迁移的成因,二元经济理论、托达罗理论、成本收益理论、推拉理论等都在一定程度上有所揭示。二元经济理论认为,人口迁移是因农业部门和工业部门的二元收入差距而引起的[19]。针对二元经济模型无法解释城市失业状况下农民继续向城市流动的现象,托达罗等学者认为,人口迁移是城乡预期收入差距造成的[20]。成本收益理论认为,人口迁移是劳动者根据迁移成本和收益比较作出决策的[21]。然而,上述理论仅仅关注迁移者的迁移成本,却忽略了迁移者的城市生活成本。在上述理论基础上,Lee[22]将人口迁移的影响因素划分为消极因素和积极因素,前者表现为推力,后者表现为拉力,而后提出迁出地和迁入地既有推力又有拉力,并将影响迁移决策因素扩展为4类:推力、拉力、中间障碍因素、个人因素。

农民工由于户籍限制,外出务工行为更多表现为流动而非迁移。农民工流动研究大多是基于国外迁移理论,并根据中国国情进行修正。有学者基于推拉理论,在托达罗模型基础上,加入城市生活成本、制度等因素建立新的农村劳动力迁移模型[23]。也有学者针对二元结构背景下的民工荒问题引入流动成本,以预期净收入(城乡预期收入差距与流动成本差)来分析农民工流动决策[24],还有学者在推拉模型基础上,研究户籍制度屏障下农民工流动影响因素[25]。

以往研究主要关注城市和乡村之间的“推拉”作用,然而城市和乡村本身兼具推力和拉力。在乡村振兴战略背景下,研究乡村的推力和拉力与农民工务工地选择的关系显得更为重要。传统农村土地贫瘠、人才缺乏、资源和资本短缺,对农民工外出务工是推力,而新时代乡村土地、人才、资源、资本等关键要素同步聚集[26]、联动发展,是吸引农民工就近或返乡务工的拉力。具体地,通过完善土地产权制度、健全经营管理制度、规范土地流转市场来提升土地价值,创造更大的货币收益[27]。积极培育和发展新型职业农民,全方位提升乡村人力资本[28]。乡村发展离不开资源要素,从多种渠道汲取资源并有效整合,以最大限度发挥资源的潜在价值。生态资源和乡土文化不仅是乡村发展的独特优势[29],而且为农民工带来舒适环境、社会融合、人际关系和谐等非货币收益,由此带来净收益的正向增长也是促进农民工就近或返乡务工的拉力。

除了乡村发展因素之外,个人因素也是农民工流动的重要变量,因此,在乡村振兴战略背景下研究农民工务工地选择应同时考虑个人、乡村两方面因素的影响。个人和乡村因素不在同一层面,相互作用也可能对农民工流动行为产生影响。乡村和个人因素均包含多个变量,只有当各个因素作用方向相同时,才能表现出一致的拉力或推力,否则将出现拉力和推力并存。基于上述分析,提出研究框架如图1所示。

三、模型选取、数据来源与变量选择

(一)模型选取

分层线性模型(Hierarchical Linear Model)为本文研究提供了分析工具。常规线性模型(OLS)的基本假设为正态、线性、方差齐性以及观测值之间的独立性。然而,现实生活中有很多问题具有多层嵌套式的数据结构,方差齐性和独立性在这些数据结构中往往难以成立,HLM模型的优势是可以处理具有多层嵌套结构的非独立型数据。农民工对务工地的选择受到乡村因素和个人因素的综合影响。这种综合影响具体体现在:农民工对务工地的选择受到个人因素的影响,但这种影响又因其所在乡村的不同而存在差异。也就是说,乡村因素对农民工务工地选择的影响是通过影响个人因素对务工地选择影响的回归方程中截距和斜率实现的。由于模型因变量为农民工对外出务工地的选择,属于定序五分类变量,因此,不符合传统线性回归模型要求因变量服从正态分布的假设条件,估计参数时采用HLM模型中的Ordinal回归模型。HLM两层模型表述如下:

1.零模型 p(i)=prob[y(i)=1|β](i=1,2,3,4,5)(1)

p(i)=p(1)+p(2)+…+p(i) (2)

第一层模型:log[P(i)/(1-P(i))]=β0+r(3)

第二层模型:β0= γ00+μ0(4)

2.半条件模型Ⅰ第一层模型:log[P(i)/(1-P(i))]=β0+β1×gender+β2×age+…+β17×col_reven+r(5)

第二层模型:β0= γ00+ μ0,β1= γ10,β2= γ20,…,β17= γ170(6)

3.半条件模型Ⅱ第一层模型:log[P(i)/(1-P(i))]=β0+r(7)

第二层模型:β0= γ00+γ01×pub_trans1+γ02×pub_trans2+…+γ014×trus_com+μ0(8)

4.完全模型第一层模型:log[P(i)/(1-P(i))]=β0+β1×gender+β2×age+…+β17×col_reven+r(9)

第二层模型:β0= γ00+γ01×pub_trans1+γ02×pub_trans2+…+γ014×trus_com+μ0(10)

βj= γj0+γj1×pub_trans1+γj2×pub_trans2+…+γj14×trus_com (j=1,2,…,17) (11)

式(1)~式(11)中,γ00为个人层截距在乡村层的固定效应,在乡村层恒定不变;r是个人层方程的残差或随机项,代表每个农民工务工地选择的随机误差;μ0代表农民工务工地选择在不同乡村的随机误差。

(二)数据来源

本文数据来自2018年农民工调查数据。本次调查结合对城镇化率的考量,选取18~45岁年龄段的农民工为调查对象,采用分层与配额相结合的抽样方式。调查员由72名经过严格挑选且经过培训的本科生担任。为确保数据质量,规定每名调查员调查人数不超过10人。之所以选择山西省作为调查地是基于以下事实:截至2017年底,全国平均城镇化率为58.52%,山西省为57.34%,低于全国平均水平;山西省GDP在全国范围内排名靠后。较低的城镇化率和经济发展水平,表明山西省城镇化水平仍有较高的上升空间。因此,选择山西省农民工研究其务工地选择具有一定的代表性。样本覆盖山西省11个地级市。为提高问卷质量,支付给调查员一定的酬劳,并向调查对象发放小礼品。收回问卷后进行严格审核,以提高问卷填写的准确性。本次调查共发放70份村问卷和721份个人问卷,收回70份村问卷和716份个人问卷,其中有效村问卷70份,有效个人问卷709份。运用Epidata软件完成数据录入工作,随机抽取10%问卷进行双工录入,经比对检测,一致性系数高达0.98,表明数据录入质量较高。由于HLM模型软件对个人-村对应性的特殊限定,最终纳入分析的有效个人问卷505份,有效村问卷63份。

(三)变量选取与测量

模型因变量为农民工对务工地的多元化选择,该变量为定序五分类变量:本乡(镇)=1,本县=2,外县=3,外市=4,外省=5。自变量从乡村层和个人层选取变量,乡村层自变量则结合乡村振兴战略,从基础设施、乡风、产业、生态、生活、治理6个方面选取变量,而个人层自变量则从个人特征和家庭特征2方面选取,具体情况见表1。

由表1可知,乡村层中,在63个村中,公共交通、水泥路、自来水等基础设施较好,但仅有13%的乡村有粮仓;乡风方面整体较差,多数村民不能守法依规,偷盗(22%)和不孝敬老人(41%)现象较多;多数乡村有集体企业(67%),自然环境变好(73%),村民收入提高(79%),村民信任村委会(73%)。另外,个人层中,在505个总样本中,男性农民工占54%,农民工受教育程度多为初中,健康状况总体较好,外出务工平均年限在8年以上,乡村土地年平均收益在7 000元以上。

四、结果与分析

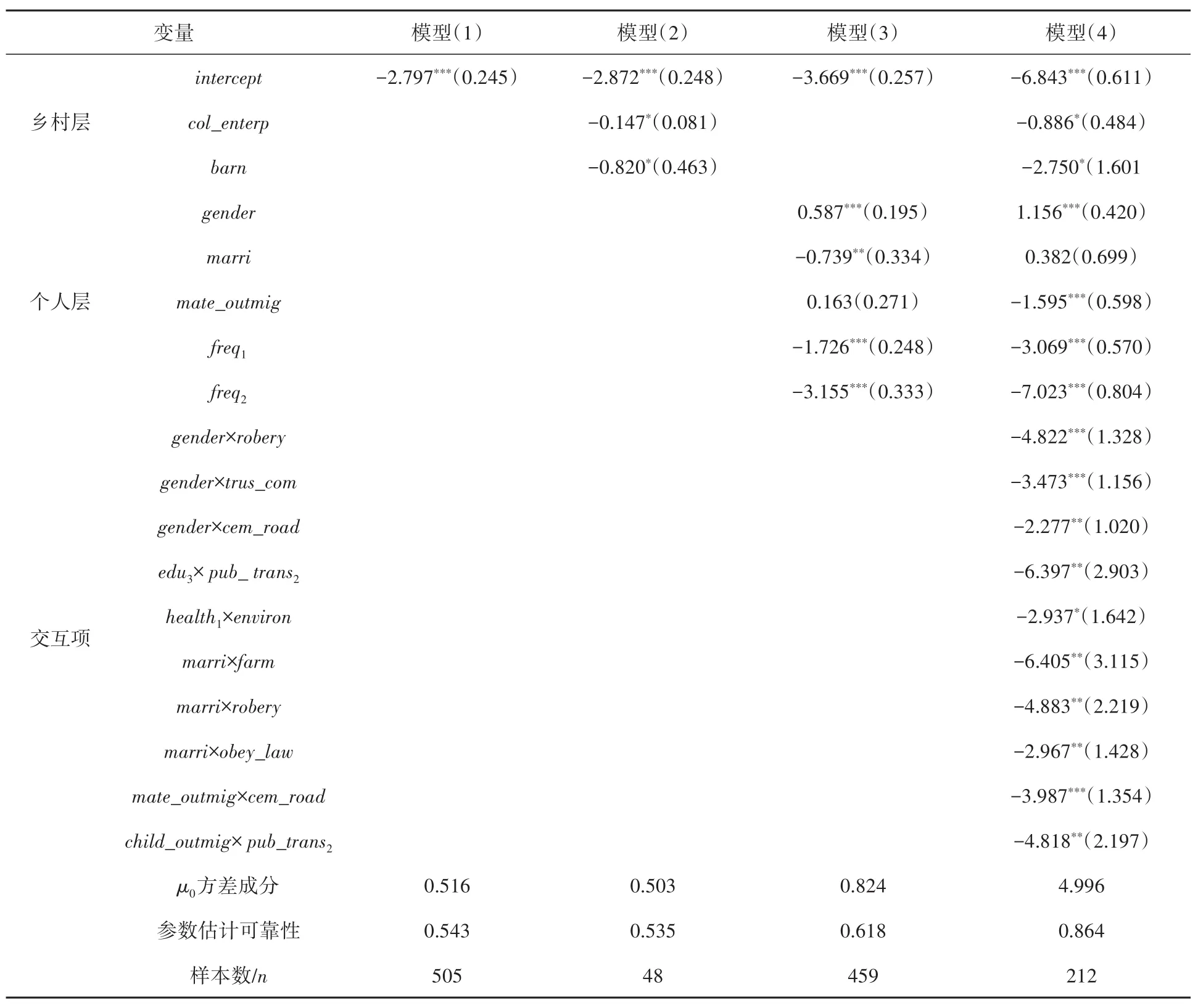

表2各列分别显示采用HLM模型分析农民工务工地选择的回归结果。零模型是HLM模型分析的第一步,不加任何自变量,半条件模型则只加一个层次自变量,而完全模型则是加入乡村层和个人层两个层次的自变量。通过半条件模型和完全模型的对比分析,能够清晰地看出加入乡村变量后,模型的截距、斜率,以及显著性的变化情况。通过参数估计可靠性结果可知:4个模型的参数估计可靠性均较高,完全模型参数估计可靠性高达0.864。

表2 乡村发展对农民工务工地选择影响回归结果

模型(1)是零模型,用于考察因变量是否存在显著的层间差异,进而判断是否有必要进行多层分析。回归结果显示,零模型的可靠性估计值相对较高,为0.543,表明用样本估计总体的可靠性较高。零模型的固定效应系数为-2.797,而随机效应μ0的方差成分为0.516,固定效应系数和随机效应μ0的方差成分均显著大于零(p<0.005)。因此,农民工务工地选择在乡村层间存在显著差异,有必要进行多层分析。

模型(2)是仅加乡村层自变量的半条件模型。结果显示,有粮仓、企业数量较多的乡村往往更能吸引农民工就近流动。一般而言,具有粮仓的乡村农耕发展水平相对较高,乡村经济发展情况也较好,因而农民工选择较近的务工地在情理之中。产业建设方面,若乡村集体企业较多,则就业机会也相对较多,农民工更倾向于近距离流动。除此之外,乡村层其他变量的独立影响并不显著。模型(3)是仅加个人层自变量的半条件模型。结果显示,男性、不在婚、回老家频率较低的农民工更可能选择相对较远的务工地。

模型(4)是同时加入乡村和个人层自变量的完全模型,乡村层变量系数显著性与半条件模型一致。而个人层自变量中,性别、务工年限、回老家的频率对农民工务工地选择的显著影响与半条件模型一致。除此之外,不同于半条件模型,完全模型中,婚姻状况对农民工务工地选择的独立影响消失。而半条件模型中不显著的配偶一同外出变量在完全模型中比较显著。若配偶一同外出,则农民工务工距离相对较近。由此说明,个人层与乡村层嵌套更能发现变量间的微妙关系。

除了乡村层和个人层的单独影响,模型(4)还给出了乡村层与个人层变量间的交互效应。第一,基础设施建设方面。乡村基础设施建设现状与农民工个人特征会产生交互效应。乡村铺设水泥路或乡村交通较发达时,男性、高学历、配偶和子女随迁的农民工均会缩短务工距离,就近择业。因此,乡村基础设施发达,高素质农民工更可能就近稳定就业。

第二,乡风建设方面。乡风现状与农民工性别、婚姻变量产生交互效应。当全部村民均能依规守法,则在婚农民工更可能就近流动。然而,当乡村有偷盗、抢劫现象,男性、在婚农民工亦会选择离老家较近的务工地,可能的原因是牵挂家人安危。由此可知,较高和较低的乡风建设水平均能促使农民工就近流动,但是文明的乡风才是吸引乡村劳动力的真正原因。

第三,产业建设方面。大型农场建设现状与婚姻状况的交互作用显著影响农民工流动行为。具有大型农场的乡村往往产业建设水平较高,会吸引在婚农民工就近择业。由此可见,乡村产业建设水平的提高对农民工就近就地就业具有促进作用。

第四,生态建设方面。乡村自然环境现状与农民工自身健康状况的交互作用会显著影响农民工务工地选择。乡村自然环境改善,具有较好身体素质的农民工便不再远距离流动。因此,乡村生态环境美丽宜居,农村青壮劳动力更可能就近发展。

第五,乡村治理方面。乡村治理水平与性别变量间的交互效应会显著影响农民工的流动行为。村民较信任村委会的决策,男性农民工更倾向于就近择业。由此可见,提高乡村治理水平能促进农民工就近发展。

五、主要结论与政策启示

基于山西省63个村505位外出农民工调查数据,采用HLM模型,分析乡村发展和个人层面单一因素及其交互作用对务工地选择产生的影响。得出以下结论:首先,农民工务工地选择行为在乡村层面存在显著差异。研究发现,乡村基础设施齐全(有粮仓)、产业发展良好(企业数量较多)的乡村往往更能吸引农民工就近流动,这与郭俊芳等[16]、刘家强等[17]得出的结论一致。乡风、生活、生态、治理等变量单独影响并不显著,可能的原因是乡村振兴尚处于早期阶段,实施力度不够,效果尚未显现。其次,农民工务工地选择行为与个人因素密切相关。男性、配偶未随迁的农民工更可能选择相对较远的务工地。最后,乡村和个人因素交互也产生显著影响。具体地,基础设施建设方面,乡村铺设水泥路或乡村交通较发达时,男性、高学历、配偶和子女随迁的农民工均会缩短务工距离,就近择业;产业建设方面,乡村具有大型农场,在婚农民工更倾向就近择业;虽然乡风、生活、生态、治理等变量单独影响并不显著,但与个人因素交互作用却产生显著影响。乡风建设方面,村民依规守法,则在婚农民工更可能就近流动;生态建设方面,乡村生态环境美丽宜居,农村青壮劳动力更可能就近发展;治理方面,乡村治理有方,男性农民工更倾向于就近务工。这些结果表明,乡村发展越好,男性、在婚、高学历、子女配偶随迁的农民工越可能就近务工。

乡村振兴战略的有效实施对农民工发展具有积极促进作用。目前,乡村振兴处于起步阶段,在基础设施、产业、生态、乡风、治理、生活等方面发展不平衡,甚至存在诸多短板,严重制约农民工多样化的发展选择。根据研究结论,提出以下政策启示:

第一,继续完善乡村基础设施建设,推进产业发展。一方面,推动资源、资本等要素向乡村优先配置,着力改善乡村公共交通、水、电、路等基础设施,改善乡村居民生活条件,青壮、高学历、配偶子女随迁农民工才可能就近务工。尤其重要的是,切实提高乡村教育质量,切断农民工知识技能贫困的代际传递;另一方面,当前乡村产业建设缺乏高素质人才,应从多个渠道筹集资金,鼓励社会力量和政府投资乡村,积极吸收各种人才和高学历农民工发展并壮大乡村产业。

第二,加大力度推进乡村生态、乡风建设,提高基层治理能力。生态方面,努力改善乡村自然环境,创造生态宜居的美丽乡村,让更多高学历、男性、新生代农民工留下来建设家乡;乡风方面,提升乡风文明程度,增强村民的思想觉悟、道德水准、文明素养,减少偷盗、抢劫和不孝敬老人现象,以文明乡风促进农民工就近、就地择业;治理方面,根据农村社会结构的变化、治理体系和治理能力现代化的要求,健全自治、法治与德治相结合的乡村治理机制,为农民工就近就地就业营造良好环境。

第三,集中力量提高村民收入,吸引农民工返乡就业。生活富裕、满足人民对美好生活的向往是乡村振兴的根本目标,生活富裕的关键是提高村民收入水平和生活质量。然而,现阶段村民收入变化还不足以影响农民工对务工地的选择。因此,振兴乡村经济,增加农民收入是吸引农民工返乡就业的重要举措。