试论《世说新语》中支道林形象

罗墨轩

(香港浸会大学中文系,香港 999077)

一、问题的提出:从后世的支遁形象谈起

《世说新语》中一共描写了十九位僧人,散见于《世说新语》的十八个门类中,包括《德行》《言语》《政事》《文学》《方正》《雅量》《赏誉》《品藻》《规箴》《容止》《伤逝》《栖逸》《术解》《巧艺》《简傲》《排调》《轻诋》《假谲》。这十八个门类中又有七十一个条目写到了这十九位僧侣,可以说僧侣的形象是《世说新语》中除了魏晋士人之外的又一个非常重要的组成部分。在这十八个门类中所提到的僧侣,大部分都是身份地位皆非常显赫的高僧,支道林就是其中的代表人物。

有关支道林的形象分析,学界已有一些成果问世。如曾小霞的《论〈世说新语〉中的支道林形象》一文在对《世说新语》的文本进行细读的基础上,还特别关注到了《高僧传》与《世说新语》之差异,此为一大亮点[1]。蒲日材在《谈〈世说新语〉中的僧人形象》一文中对《世说新语》一书所涉僧人的形象特点进行了提纲挈领的概括,并由此延伸到僧人形象与魏晋时期社会文化的互动上来[2]。为了在前人的研究基础上有所突破,我们可以首先简单追述一下《世说新语》之后诸人对支道林形象的塑造。

后世名家在其诗作中常提及支道林。孙昌武先生已撰文指出,唐宋诸人,常慕支道林与许询之交,故常作诗自比,同时,也常对道林诗作中的妙语佳句和体现出的文采风流心驰神往[3]。除此之外,《高僧传》还记其爱马养鹤之事:

人尝有遗遁马者,遁爱而养之。时或有讥之者,遁曰:“爱其神骏,聊复畜耳。”后有饷鹤者,遁谓鹤曰:“尔冲天之物,宁为耳目之玩乎?”遂放之。[4]163

后人常引支道林爱马养鹤之典,如杜甫《韦讽录事宅观曹将军画马图》云:“可怜九马争神骏,顾视清高气深稳。借问苦心爱者谁,后有韦讽前支遁。”[5]王禹偁言:“赴阙尚留支遁马,援毫应待仲尼麟。”[6]黄庭坚言:“况我平生赏神骏,僧中云是道林师。”[7]元人王恽《题李伯时画支遁观马图》云:“千丈神光渠自有,却将神骏马中参。”[8]后人用支遁相马事,常见于题画诗,亦有旁者用之,然所表达者除画师功力高深之外,亦时时流露对支遁的艳羡之意,这本质上是对他名士风流的一种向往。孙昌武先生所论诸人羡其与许询之交,本质上也是对六朝名士风范的追寻。支遁常常作为一个喜好交游、风流不羁的名士出现在后人的视野中,可以说这是文学史的一种选择。然而若回顾《世说新语》,便会发现后人对支遁形象的形塑,是一种抛开其学者身份的选择,而《世说新语》中的支遁,却经常以一个学者的身份出现。由此,笔者认为在探究僧人形象,特别是个体形象时,学术史和思想史是不可缺席的,这既是过去的研究没有特别侧重的部分,亦是本文展开论述的视角。本文主要从支道林的经学研究、佛学研究以及其他形象三个方面进行分析。

二、经学研究者:对南北之学的贯通

前文已述,在《世说新语》中总共有十八门类七十一条目写到了僧侣,其中尤以《文学》一门为盛——单此一门,就有二十个条目与僧侣有关,塑造的僧侣形象达十人之多。《文学》这一门类在《世说新语》全书中条目非常驳杂,简要总结一下,后三十九条主要侧重于文学范畴,而前六十五条则涵盖了儒、道、释三家的内容,描写僧侣的条目,大多集中于这六十五条中。在这些条目中,魏晋僧侣与当时的诸多名士就经学、玄学等问题展开过多次论争,支道林就是其中之一。其中最有代表性的一条是《世说新语·文学》第二十五条记载的一则小故事,我们不妨从这则故事入手来探索支道林对经学的研究成果:

褚季野语孙安国云:“北人学问,渊综广博。”孙答曰:“南人学问,精通简要。”支道林闻之曰:“圣贤固所忘言。自中人以还,北人看书,如显处视月;南人学问,如牖中窥日。”[9]216

这段论争中牵扯到一个南北经学的区别问题。要想证明支道林是否真的有大学问,需要验证他口中“北人看书,如显处视月;南人学问,如牖中窥日”的说法有没有自己的道理。中国传统经学有今古文之分。纵观经学的发展历程,会发现今古文经学经历了一个“分离—融合—再分离”的过程。最早的分离是在西汉。今文经在汉朝一直是立于学官的,古文经的发展一直受到打压,虽然西汉一朝有许许多多为了古文经的地位而奋斗的经学家,如孔安国曾向朝廷献古文《尚书》,但常常因为一些不可避免的因素而被阻隔,比如巫蛊之祸。长期以来,今文经学一直占据着主流地位,不过此时尚未出现南北经学差异。这样的情况一直延续到东汉郑玄时才被打破。郑玄融合今古文,遍注群经。根据杨天宇先生的统计,郑玄的著作共有五十四种,分两类:一为注类共三十一种,其中经注十五种、纬书注十种、杂注六种;二为著作类共二十三种[10]。这是今古文经学一次非常宝贵的融合。笔者认为,这次融合最大的意义在于通过郑玄的努力让统治者看到了古文经学独有的优势和价值,并使得经学特别是北方经学在以后经历剧烈的南北分化时,不至于失去主心骨。而至于这个意义从何而来,下文会给出进一步说明。

继郑玄以后,今、古文经的地位渐渐发生了变化,古文经学越来越受到经学家们的重视。《隋书·经籍志》的记载:

唯孔安国、毛公、王璜、贾逵之徒独非之,相承以为妖妄,乱中庸之典。故因汉鲁恭王、河间献王所得古文,参而考之,以成其义,谓之“古学”。当世之儒,又非毁之,竟不得行。魏代王肃,推引古学,以难其义。王弼、杜预从而明之,自是古学稍立。至宋大明中,始禁图谶,梁天监已后,又重其制。及高祖受禅,禁之愈切。炀帝即位,乃发使四出,搜天下书籍与谶纬相涉者,皆焚之,为吏所纠者至死。[11]941

这一段记载提供了两个信息:第一,古文经学的地位渐渐提高;第二,今文经学逐渐没落的原因是谶纬化、神秘化。诚然,今文经学虽然先出,且有较为完整的传承系统,但其解说越来越庞杂,同时经学家们在其中加入了谶纬之学,即神秘化的元素,从而使得今文经变得越来越晦涩难懂。相反,古文经学虽然后出,但其研究者一直注重训解经书的典章、名物、字句,这种简单通俗的方式很快被统治者所接受并大力提倡。另外,不可忽视的一点是郑玄在其中起到的作用。

经学的第二次分离与时局的动乱有关。隋代牛弘在给隋文帝杨坚的表文中提到了经学遭受的“五厄”:

及秦皇驭宇,吞灭诸侯,任用威力,事不师古,始下焚书指令,行偶语之刑……此则书之一厄也……及王莽之末,长安兵起,宫室图书,并从焚烬。此则书之二厄也……王允所收而西者,裁七十余乘,属西京大乱,一时燔荡。此则书之三厄也……属刘、石凭陵,京华覆灭,朝章国典,从而失坠。此则书之四厄也……及周师入郢,绎悉焚之于外城,所收十才一二。此则书之五厄也。[11]1 298-1 299

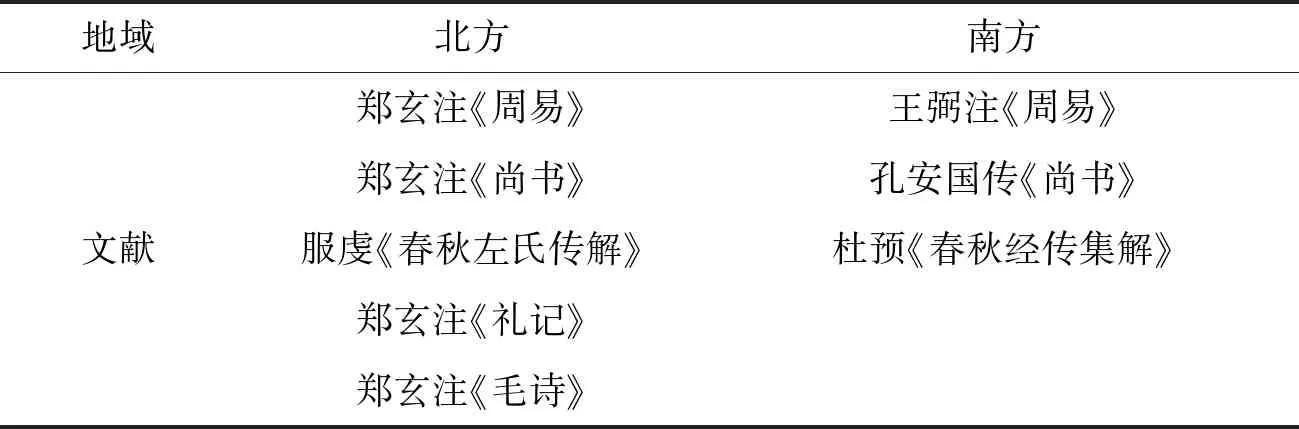

牛弘所提到的“四厄”与“五厄”便是经学的第二次分离,即所谓的刘渊、石勒于永嘉年间入华。这个时候的经学伴随着政权的南北对立也出现了南北分化。大致来讲,南方的经学发展在东汉末年处在一个低潮期,但三国时期的孙吴政权已经开始极力扭转这样的局面,到了两晋南北朝时期,新一轮的学术风气已经在南方逐渐形成。孙吴时期的士燮、虞翻、陆绩,两晋时期的杜预、范宁皆是非常重要的经学家。特别是永嘉之乱之后,衣冠南渡,北方大批士族随王族南下,在南方形成了独具特色的士族门阀政治。但仍需注意的是,早在曹丕创立九品中正制后,中国的政治就已经有了门阀的色彩。在曹魏政权中后期,一直存在着司马家族和原有的曹氏王族共治的局面,虽尚不及西晋琅琊王司马睿与琅琊贵族王敦、王导兄弟“王与马,共天下”[12]2 554的关系,但最终发动高平陵之变夺走曹氏天下的正是司马家族。换句话说,司马家族将士族政治推向了一个扭曲的方向,打破了士权与王权原有的平衡。因此从那时起,士族门阀政治便已经有了雏形,或许会有一时的此消彼长,但并不影响总体的趋势。此外,不论这样的政治模式究竟定型于何时,可以肯定的是,士族与王族共治的局面推动了经学的复兴,给南方经学的发展注入了新的血液。相对而言,北方的经学研究远没有这样兴盛,虽然统治者一度试图恢复治经研学,也曾有过《北史·儒林传》中所讲的“时天下承平,学业大盛,故燕、齐、赵、魏之间,横经著录,不可胜数。大者千余人,小者犹数百”[13]2 704的盛况,但北方因战乱而造成的经济残破仍是不争的事实。由于处在一个相对保守的地域,北方的经学也大致继承了两汉流传下来的传统。南北方主要经学文献如表1所示。

表1 南北方主要经学文献

从表1可见,北方经学仍然以郑玄的注本为主,这大概就可以解释笔者前文提到的郑玄注本的意义所在。前文提到过,郑玄的注本特别强调了古文经学的重要性,而古文经最讲求的就是对字句、典章、名物的训解,支道林所言“北人看书,如显处视月”正是此理。“显处视月”,月亮晚上才会出现,即便站在空旷的原野上,虽能看到广袤的天空,但也只是漆黑一片,月光显然也不如日光明亮。这就是说北人做学问,研究的范围虽广,但毕竟不够深刻。而南人“牖中窥日”——虽然看到的少,但看到的永远都是最明亮最耀眼的部分,这就是说南人研究范围虽不广,但治学有深度。仅从这点上看,支道林的判断还是有其道理的,也是有根据的,但如果单单只判断其言论,那么他这个人独有的人格魅力自然没有办法凸显出来,因此还需要探寻支道林言论的可贵之处。

余嘉锡先生在此处有一段注曰:

实则支道林之言,特为清谈名理而发。延寿亦不过谓南人文学胜于北人耳。夫朴学浮文,本难一致。春华秋实,乌可并言?北人著述存于今者,如《水经注》《齐民要术》之类,渊综广博,自有千古,非南人所敢望也。此言北人博而不精,南人精而不博。[9]256

总的来看,余先生是在极力为北学平反申冤鸣不平,并最终得出“北人博而不精,南人精而不博”这样一个十分中正的结论。应该说,余先生看到了支道林言论的一部分价值,北学的确有其值得称赞的地方。在《北史·儒林传》中有记载:“南人约简,得其英华;北学深芜,穷其枝叶。”[13]2 709大概余先生的结论是由此得来的。但是这句话下面紧跟着一句话:“考其终始,要其会归,其立身成名,殊方同致矣。”[13]2 709这句话是说南北学的关系实际上是殊途同归的。因此,不能简单地将南北学分开来谈。支道林则很巧妙地注意到了这一点,他所谓“显处视月”与“牖中窥日”是针对“中人以还”,即中等才能以下的人而言的,对于圣人,支道林说“固所忘言”,即是说圣人不会囿于南北学孰优孰劣的问题,自己做学问更不会局限于南学或北学一种学风。与褚季野和孙安国的言论相比,支道林的说法不仅更全面,更严谨,而且他能得出这样的结论,得益于他对由汉至南北朝经学发展总体趋势的准确把握,他看到了汉朝有郑玄这样的经学大家,传统经学研究才能有长足的进步,但到了南北朝时期,却因战乱而出现了南北分化,经学的发展也因此受到了钳制,变得单一而自闭。支道林发现了笔者前文提到的“分离—融合—再分离”的历史进程,故而才会有这样更加全面的言论。并且从表达技巧上看,他所用的比喻十分巧妙贴切,生动地将“南学简要而尚名理,北学深芜而详名物”的特点表现了出来,具有很强的说服力和感染力。对南北经学的考究虽然只是经学研究中很小的一部分,但是可以把它作为支道林对传统经学敬重态度的缩影,这是支道林独特洞察力和过人判断力的体现。

三、佛学研究名家:对玄佛的融合

如果支道林仅仅只把重心放在中国已有的经学传统上,显然还不能用“博学渊识”或者“治学严谨”之类的词来形容他。支道林毕竟是僧人,因而他本人对佛学的研究也是人们评判其人的标准之一。支道林不仅佛学造诣精深,而且对佛教的研究和传播也做出了突出的贡献,有力地推动了佛学与魏晋玄学的融合和共同进步。比如《世说新语·文学》第三十七则记载:

三乘佛家滞义,支道林分判,使三乘炳然。诸人在下坐听,皆云可通。支下坐,自共说,正当得两,入三便乱。今义弟子虽传,犹不尽得。[9]224

余嘉锡先生引《法华经》一语对“三乘佛家”这个名词做了一个解释:三乘者,一曰声闻乘,二曰缘觉乘,三曰菩萨乘[9]224。从这个故事可见,支道林一离开,学生们讨论三乘佛家,就只能讨论前两乘,到第三乘就乱了,而支道林能“使三乘炳然”,便足见其佛学造诣之深。《世说新语·文学》第三十七则所记载的这个故事,为人们呈现了一个佛学造诣深厚,并且注重传授佛道的“师者支道林”形象。如果站在“学者支道林”的角度看支道林,需要探索他的佛学理论究竟是什么样的。有关此问题的答案,《世说新语》中同样有记载。

东晋时期的佛学派别有“六家七宗”之说,“一般认为即本无宗、本无异宗、即色宗、识含宗、幻化宗、心无宗和缘会宗。由于本无异宗乃是从本无宗分化出来的,所以合而言之又为六家。”[14]113支道林就是即色宗的代表。证据在《世说新语·文学》第三十五条中:

支道林造《即色论》,论成,示王中郎,中郎都无言。支曰:“默而识之乎?”王曰:“既无文殊,谁能见赏?”[9]223

“王中郎”即是王坦之,他对支道林所作即色论的态度非常微妙,其微妙之处在“既无文殊,谁能见赏”这句话上。余嘉锡的注本中引了《维摩诘经》中的一段话:

文殊师利问维摩诘云:“何者是菩萨入不二法门?”时维摩诘默然无言。文殊师利叹曰:“是真入不二法门也。”[9]223

王坦之的态度与维摩诘的态度很像,都保持着默然无言。维摩诘之意,是说这不二法门只可意会,不可言传,文殊立刻就领会了他的意思,而王坦之则感叹世上没有文殊,没人能懂他的心思。笔者认为这实则是对即色论的一种默许,只不过又为即色论恐怕很少有人能真正看懂而感到惋惜。诚然,后世研究者对支道林的“即色论”褒贬不一,要判断这些研究者的论断是否正确,以及探究支道林“即色论”的价值所在,需要先了解“即色论”的内容。有关内容在《世说新语》中同样有记载:“夫色之性也,不自有色。色不自有,虽色而空。故曰,色即为空,色复亦空。”[15]佛家所讲的“色”的概念,与天地万物或者物理学上的名词“物质”比较相似。支道林的意思是说万事万物本没有定性,虽有生死往复,但归根到底都是没有定性的,即都是“空”的。后来的学者对支道林的观点莫衷一是,有的认为支道林此言片面,如元康《肇论疏》:“此林法师但知言色非自色,因缘而成,而不知色本是空,犹存假有也。”[16]也有的认为支道林此言非常正确,如吉藏《中观论疏》曰:“支道林著《即色游玄论》,明即色是空,故言‘即色游玄论’。此犹是不坏假名,而说实相,与安师本性空故无异也。”[17]下文将对这两种评价作逐一分析。先来看这两种说法所要表达的本义是什么。

第一种评价认为支道林对色和空之关系的理解是片面的,片面在支道林只看到了万事万物没有定性,需要因缘而生,但没有看到万事万物同样会因缘而灭,不能持久,甚至有的东西本来就是“空”的。

第二种评价对支道林的观点持肯定态度,认为支道林看到了万物没有定性这一本质,所谓的因缘而生,只不过是在某种特定的条件下(比如某种外来因素的干涉)形成的某种有组织、有规律的状态。也就是说,世界上所有东西的本性都是“空”的,需要外力去进行一些干涉才能成形。但显然这种评价并不认同这些外部因素的作用。当代学者有一个很生动的比喻可以解释这一点:“譬如一座房子,它不过是一些堆在一起的木头砖瓦,大而言之,它与我们所见的沙丘并无两样,在它们身上是完全没有自性可言的。”[14]129

因为第二种评价是对支道林“即色论”所做的发挥和延展,所以应把重点放到第一种评价上。笔者认为,这种评价有其道理所在。原因在于支道林的“即色论”,是继承魏晋玄学和庄子思想发展而来的,需注意的是,这种继承并非在先人基础上进行再创造,而只是进行一些改变。总的来看,魏晋玄学有三个主要派别,分别是何晏、王弼的“贵无论”,裴頠的“崇有论”以及郭象的“独化论”。

从郭象对《庄子》的注中或许能得到一些关于“独化论”的启发。首先,郭象承认万事万物都是永远处在变化的状态中的:“变化日新,未尝守故。”[18]587其次,他承认万物没有生死:“夫死生之变,犹春秋冬夏四时行耳。……今生者方自谓生为生,而死者方自谓生为死,则无生矣。生者方自谓死为死,而死者方自谓死为生,则无死矣。”[18]67郭象之论属于循环的观念,这与支道林的观念有相同处也有冲突处。他们都承认万事万物的变化,只不过支道林认为万物本无定性,在世界上如果没有外力干涉也不会持久存在,而郭象则是认为万物的生死本质上是一种循环,旧生命的逝去意味着新生命的到来,这实际上是承认了万事万物皆有自己存在的价值,万事万物都有自己的个体生命和个性,这就是郭象所谓的“独化论”。庄子的许多言论也有“独化论”的色彩,比如《庄子·至乐》中的“鲁侯养鸟”之事:

昔者海鸟止于鲁郊,鲁侯御而觞之于庙,奏九韶以为乐,具太牢以为膳。鸟乃眩视忧悲,不敢食一脔,不敢饮一杯,三日而死。此以己养养鸟也,非以鸟养养鸟也。[18]621

鸟有自己的生活方式和习性,这些都是与生俱来的,鲁侯强行介入,看似好心,实则打破了原有的平衡。鲁侯养鸟的故事意在颂扬个体的个性和自由。鸟即便没人管快要饿死了,也是自然选择的结果,从这个角度看,这种观念亦带有进化论的色彩。比较郭象和庄子,应该能看到一种继承关系,而比较支道林和郭象的观点,虽然两人都承认万事万物的变化,但郭象强调个体的个性和价值,与支道林强调万物无本性是有本质上的区别的。不过,从中仍然可以窥探到支道林在“万物在世界上的存在状态”这一问题上,对郭象“独化论”的借鉴和参考。

裴頠的“崇有论”有一篇专门的文章,收录在《晋书·裴頠传》中。这篇文章虽然只有一千多字,但文约义丰,脉络很清晰,展示了“崇有论”的主要内容。裴頠的“崇有论”,其主要意旨可归结为文章开头一句话:“夫总混群本,宗极之道也。方以族异,庶类之品也。形象著分,有生之体也。化感错综,理迹之原也。”[12]1 044这句话直接表明裴頠认为万事万物都是有形有象的,并且事物的变化虽然错综复杂,但亦有其固有的规律可循。提出总论之后,裴頠开始具体论述他的“崇有”。与郭象相比,裴頠对老子的继承相对多一些,并且糅合了儒家的内容。他说:“是以贤人君子,知欲不可绝,而交物有会。观乎往复,稽中定务。惟夫用天之道,分地之利,躬其力任,劳而后飨。居以仁顺,守以恭俭,率以忠信,行以敬让,志无盈求,事无过用,乃可济乎!”[12]1 044这段话一方面是秉持“无为”的标准,同时以儒家的伦理道德规范作为具体的要求来约束人的行为。这个论点的得出在《晋书·裴頠传》中有很明显的证据:

頠深患时俗放荡,不尊儒术,何晏、阮籍素有高名于世,口谈浮虚,不尊礼法,尸禄耽宠,仕不事事;至王衍之徒,声誉太盛,位高势重,不以物务自婴,遂相放效,风教陵迟。[12]1 044

这表明裴頠在力图用礼法来规范当时人们的行为,并且从中可以看出他对何晏、阮籍、王衍之流的批判。有当代研究者认为,由于裴頠的“崇有”与支道林的“即色”一个说万物有,一个说万物无,从本质上讲是两个不同的方向,因此没有借鉴[14]129。笔者认为这个看法显然有些极端。虽然,“崇有”和“即色”,的确是两个不同的讨论方向,但至少二者都承认世间万物皆会存在一个“有”的状态,唯一的区别就在于裴頠认为“有”是万物的常态,而支道林认为“有”是一种借助外力的变态。

总的来看,支道林对“独化论”和“崇有论”的借鉴都停留在一个比较浅的层面,相较而言,他对何晏、王弼的“贵无论”吸纳得比较多。“前无后有,从有还无”是“贵无论”派学者最基本的理论。这一点从王弼对《老子》的注中可看到。比如《老子·第四十章》中写道:“天下万物生于有,有生于无。”[19]110王弼随即在文后注道:“天下之物,皆以有为生。有之所始,以无为本。”[19]110这说明王弼认为世间万物的本原是“有”,是一个客观存在的理,只不过这个理并不是具体可感的,原因就在于这个理的本质,或者说万物之源的本质是“无”。何晏的理论没有王弼这么系统化,但也有不少相关的论述,比如他写在《道论》中的一句话:“有之为有,持无以生。”[20]10再比如《德论》中的“夫道者,惟无所有者也,自天地以来,皆有所有矣”[20]121亦是同理。很明显,支道林的“即色论”与何晏、王弼的“贵无论”有许多相似的地方,二者都认为万物本无自性,“无”才是最原始、最本真的状态,所谓的“有”,是从“无”中来的。

当然,“独化论”“崇有论”和“贵无论”的内涵显然不止是笔者刚才提到的,其中还包含有许多更为严谨的论证过程,因非本文重点,故在此不做赘述。不过经过对“独化论”“崇有论”和“贵无论”的简单分析,大致可以总结出支道林“即色论”对魏晋玄学所做的三点参考和借鉴:第一,承认“有”的存在,承认万物皆有“有”的状态;第二,这样的“有”显然不是单一不变的状态,因为万物都处在变化之中,不论是自化还是借助外力变化,必须承认的是这种变化是一定存在的;第三,万物固然生于“有”,但“有”的本质是“无”,“有”生于“无”,因此万物的本质依然是“无”。笔者认为,今天观照支道林的佛学观念,更应该看到支道林的“即色论”是在对魏晋玄学的诸多学派都有吸收的基础上,融合了印度佛学而形成的。由此看来,《世说新语》中所记载的王坦之“都无言”的表现,以及“既无文殊,谁能见赏”的言论也就不足为怪了,而任继愈先生所认为的释道安“本无宗”、竺法蕴“心无宗”、支道林“即色宗”与魏晋玄学的“贵无论”“崇有论”“独化论”相对应[21]的观点应当再加商榷,汤用彤先生所讲的支道林之学“疑亦深受向郭之影响”[22]显然也走向了一个极端。

四、其他形象:丰富而强烈的个性

《世说新语》所记载的内容不仅仅限于学术,还记有许多其他方面的轶事趣闻,对支道林的记载同样如此。通观《世说新语》一书会发现,支道林于学者身份之外是一个非常具有生活情趣的人。比如《世说新语·巧艺》第十条记载:“王中郎以围棊是坐隐,支公以围棊为手谈。”[9]720“围棊”就是“围棋”。所谓“坐隐”“手谈”,乃是围棋的两个别称。虽是同一活动的两个别称,却代表了两种不同的状态:“坐隐”是形容人在下棋时正襟危坐、气定神闲、全神贯注的样子;“手谈”则是形容下棋时两人沉默不语,仅靠指间的移动和变化来完成交流。从某种意义上讲,“坐隐”和“手谈”,前者强调静态,后者强调动态。《世说新语》中王坦之和支道林两人同在下围棋,为什么一个说是“坐隐”,一个说是“手谈”呢?笔者认为这恰恰最真实地反映了王、支二人不同的心理状态和生活情趣。王坦之下棋时摆出一副“坐隐”的样子,非常严肃,生怕有闪失,整盘棋局都全神贯注,不敢放松;而支道林则纯粹把下棋当作一种娱乐,是一次斗智斗勇,也是一次心灵的碰撞,这反映出王坦之承袭汉代儒生的保守特征,而支道林则善于品味生活的快乐,虽身处输赢之间却不囿于输赢。能把下棋这样的活动看成是一场心灵的交流,的确体现了支道林非凡的心境。实际上支道林对王坦之这样的作风并不喜欢,甚至非常厌恶,《世说新语·轻诋》第二十一条记载:

王中郎与林公绝不相得。王谓林公诡辩,林公道王云:“着腻颜帢,纟翕布单衣,挟《左传》,逐郑康成车后,问是何物尘垢囊?”[9]841

“帢”就是帽子,余嘉锡先生在此处引晚清李慈铭一段话:“据此,则江东时以颜帢为旧制,故道林以腻颜帢诮之。”[9]841很显然,支道林对王坦之的打扮首先就不甚满意,认为他的装束太守旧;其次,支道林认为王坦之的思想也是守旧的,在他看来,王坦之追随郑玄的思想是其因循守旧,不敢创新的表现。力图在学术上承袭东汉大儒,在支道林眼中却变成了一个值得讽刺嘲笑的话题,足见他求新求变的精神。在《世说新语》中,支道林和王坦之经常一起出现,但两个人的观念其实差异很大,这并不奇怪。支道林常与当时的魏晋名士相交,他做学问不拘一格,不拘泥于汉代传统的研经方式。《高僧传》记载他:

年二十五出家,每至讲肆,善标宗会,而章句或有所遗,时为守文者所陋。谢安闻而善之,曰:“此乃九方堙之相马也,略其玄黄,而取其骏逸。”[4]159

支道林研习经文时“略其玄黄,取其骏逸”的研究方式自然不能得到王坦之这样的“守文者”的肯定,而支道林自然也不会认同这些“守文者”重字句、训诂等抱残守缺的研究方式。且不论这两种方式究竟孰对孰错,但至少可以从中看到一个敢于创新的支道林形象,并体察到魏晋时期自由开放的学术风气。

除此之外,支道林的口才也非常出色,他能言善辩,《世说新语》中《赏誉》和《品藻》两个门类有许多关于支道林口才的记述。笔者认为最为巧妙的一则要属《世说新语·赏誉》一百一十条:

王、刘听林公讲,王语刘曰:“向高坐者,故是凶物。”复更听,王又曰:“自是钵盂后王、何人也。”[9]479

在这个小故事中,没有一句话正面描写支道林所讲的内容,但这丝毫不能掩饰他惊人的口才。王濛听支道林讲学,先对刘惔说:“那个坐在讲坛上的人,原来是个违背佛道的人。”刘惔没有说话,可以认为他默许了。这样看来,支道林本是来讲佛学,却被听众说成是违背佛道的人,此处,话锋突然一转,王濛又听了一听,说:“原来这是藏在钵盂后面的何晏、王弼。”读到此处,方才恍然大悟,原来支道林是在讲魏晋玄学。如果按照这样的逻辑把故事通下来,就会发现支道林其实是没什么口才的。因为如果某个人要做演讲,首先就是要让听众明白主题,而王濛却没有在第一时间抓住支道林所要讲的主题,怎么能说支道林的口才好呢?但如果了解了支道林的佛学理论之后就会明白,他的演讲,最大的成功之处就在于巧妙地将魏晋玄学和印度佛学融合在一起。前文已述,支道林的“即色论”与魏晋玄学有很多共通之处,既然共通,听众如果只听出传统佛教内容或者只听出魏晋玄学内容才是支道林真正的失败。很显然,王濛和刘惔皆没有听出单方面的内容,他们本以为支道林的演讲已经跑题了,但随即意识到支道林的真正用意。这则小故事只是对王濛和刘惔的反应进行了刻画,却从侧面衬托出一个“娓娓道来的演讲者”形象。

五、结语

支道林的形象远远不止笔者提到的这样单薄,他不仅善于讲演,而且非常善于品评人物。在《世说新语·赏誉》一百一十九条中,他评价孙绰和许询“自有才情”[9]483;《赏誉》一百二十三条中,他评价王修“超悟人”[9]484;《品藻》六十条中,他十分赞赏谢安谢万[9]532。此外,支道林非常注重知识的传播,他开坛讲学,传播道行,并且敢于表达真性情。《文学》四十五条中记载他与于法开弟子论辩,最后发展到“厉声曰”[9]230的地步,虽然这里是他气急败坏的表现,但也足见他内心热烈而丰富的感情以及善于表现的特点。《世说新语》的描述让支道林的形象更为鲜活饱满,他身上的佛性、人性皆有很高的感染力,笔者能力有限,不希望因自己的粗浅而掩盖了《世说新语》这部书的波澜汹涌,故在此恕不做赘述。