滤泡性淋巴瘤预后因素的研究进展

卢可 韩雪 钱正子 综述 张会来 审校

滤泡性淋巴瘤(follicular lymphoma,FL)是最常见的惰性非霍奇金淋巴瘤(non-Hodgkin's lymphoma,NHL),在西方国家约占新诊断NHL的22%。虽然免疫化疗使FL 患者的预后得到明显改善,中位生存期可达20年[1],但仍有部分患者出现对免疫化疗反应不佳、早期复发进展及发生组织学转化等情况,预后较差。如何早期识别这些患者并改善其预后为FL研究领域的难题和研究热点。本文将FL的各类预后因素予以综述,以期为FL的个体化治疗提供参考依据。

1 组织学特点

世界卫生组织(WHO)分类根据每高倍镜视野内中心母细胞数目的多少及中心细胞的有无,将FL分为1~3级。大多数FL为1、2级,临床表现为惰性,预后较好;3级FL可进一步分为3a、3b级,目前普遍认为,FL3a与FL1/FL2的临床进程及预后相似,而FL3b与弥漫大B细胞淋巴瘤(diffuse large B-cell lymphoma,DLBCL)的病程类似,具有更强的侵袭性和更高的死亡率[2]。但近期有研究发现,FL3a与FL3b的预后并无明显差异[3],进一步研究显示两者基因表达谱高度相似[4],且明显不同于FL1/FL2。这一发现对上述提到的主流观点提出质疑,同时提示依靠组织学分级判断FL预后的局限性,但亟需大规模临床研究验证。

2 肿瘤代谢负荷

18F-脱氧葡萄糖(18F-fluorodeoxyg glucose,18F-FDG)正电子发射计算机断层扫描(positron emission tomography/computed tomography,PET-CT)作为一种新型分子影像学技术,其多种参数可以量化肿瘤代谢负荷,具有重要预后价值。最大标准摄取值(maximum standardized uptake value,SUVmax)代表兴趣区内18F-FDG最高摄取值,是目前临床最常用的PET-CT 指标。SUVmax值的高低可以反映肿瘤细胞代谢和增殖的快慢,虽有研究[5]显示SUVmax是FL的预后影响因素,基线SUVmax越高,无进展生存期(progression free survival,PFS)越差,但由于SUVmax仅反映病灶单一体素的代谢水平,未考虑肿瘤体积对预后的影响,且其测量准确性受到许多因素(如患者血糖水平、病灶炎性状态、部分溶剂效应、兴趣区勾画方法等)的影响,目前该结论仍存争议。肿瘤代谢体积(metabolic tumor volume,MTV)和病灶糖酵解总量(total lesion glycolysis,TLG)包含肿瘤体积和代谢两方面信息,较SUVmax更全面地反映肿瘤负荷。MTV指肿瘤组织有较高代谢活性的体积,常通过固定阈值法测得。Cottereau等[6]测量159例初治FL患者的基线总代谢肿瘤体积(total metabolic tumor volume,TMTV),发现高TMTV(>510 cm3)患者的5年总生存期(overall survival,OS)及PFS均较低TMTV者差,差异具有统计学意义。TLG为MTV与SUVmean的乘积,同时反映肿瘤代谢活性和代谢体积,其在FL患者中也有重要的预后意义[5,7],基线TLG低的FL患者预后较好。尽管目前除SUVmax外,其他肿瘤代谢负荷参数在临床应用仍较少,但随着PET-CT在淋巴瘤中的应用愈发广泛,设计相关研究验证上述研究结果,并进一步探究各阶段、各代谢负荷参数在FL中的预后意义是十分必要的。

3 基于临床特点建立的预后模型

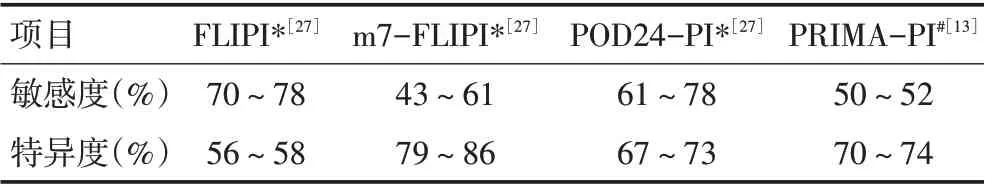

1993年基于侵袭性NHL的回顾性研究首次提出了国际预后指数(IPI),随后即有研究[8]证明其也适用于FL的预后危险分层,但其预测能力较为有限,高危组FL 患者比例仅13%。2004年Solal-Celigny 等[9]通过回顾性研究建立了FL国际预后指数(FLIPI),为适应利妥昔单抗时代,同一工作组于2009年基于一项前瞻性研究建立了FLIPI-2[10],两者对高危患者的鉴别能力均有所提高,但FLIPI 对OS 预测更具优势,而FLIPI-2 预测PFS 能力更佳,目前两者为临床应用最为广泛的预后评估手段。为了验证FLIPI 及FLIPI-2在国内FL 患者群体中的有效性,国内研究者开展了若干回顾性研究[11-12],最终结果不一致,可能与治疗方案不统一、样本量差异有关。为方便临床应用,Bachy 等[13]提出更为精简的临床预后预测模型PRIMA-PI,但其有效性有待大规模独立队列研究验证。(上述各模型详见表1)。

表1 FL预后预测模型总结

4 肿瘤微环境

FL细胞与多种免疫细胞相互作用,包括滤泡辅助性T细胞(follicular helper T cells,TFH)、调节性T细胞(regulatory cells,Treg)、滤泡树突状细胞(dendritic cells,DC)、组织细胞等,共同构成肿瘤微环境。肿瘤微环境中的多种成分与FL的发生、发展密切相关,具有重要的预后价值。

4.1 T细胞亚群

TFH为近年来发现的一种新型CD4+T细胞亚群,能够与正常生发中心B细胞相互作用,支持B细胞生存及抗体反应。研究发现,TFH对正常生发中心B细胞的支持作用在FL肿瘤组织中仍然存在[14],其通过表达表面分子标记CD40L与肿瘤细胞表面的CD40相互作用从而刺激肿瘤细胞增殖;TFH还可以诱导肿瘤细胞产生CC趋化因子配体17(CC chemokine ligand17,CCL17)和CCL22,这些趋化因子进一步诱导Treg和产生白细胞介素(interleukin-4,IL-4)的CD4+T细胞迁移至肿瘤微环境,进而刺激更多趋化因子的产生,从而形成恶性循环和免疫抑制性肿瘤微环境,促进免疫逃避肿瘤的生存和进展,导致不良预后[15]。

另一重要T细胞亚群叉头蛋白P3阳性(forkhead box P3,FOXP3+)Treg也是近年来研究的热点。有研究发现[16],FOXP3+Treg数目为重要的预后因素,数量少提示发生进展及组织学转化的风险高,预后较差;但也有研究[17]显示FOXP3+Treg对FL的预后价值主要与细胞分布部位有关,弥漫分布者较分布于滤泡内或滤泡周围者预后好,且发生组织学转化的风险更低,而FOXP3+Treg数目与预后无关。上述研究结果的差异可能与回顾性研究易产生偏倚、治疗方案不统一等因素有关。因此,FOXP3+Treg的预后价值亟需大规模前瞻性研究验证。

4.2 免疫检查点

免疫检查点指免疫系统中存在的一系列抑制性信号通路,正常情况下参与维持机体免疫耐受。但当机体发生肿瘤时,免疫检查点的激活会抑制自身免疫,成为造成肿瘤免疫逃逸的关键因素,其中程序性死亡受体-1(programmed cell death-1,PD-1)与其配体PD-L1/PD-L2相互作用形成的免疫检查点通路是近年研究的热点。PD-1在FL微环境中表达丰富,且表达模式复杂。PD-1+T细胞多见于滤泡内或滤泡周,滤泡间区较少见[18];有研究[19]将PD-1+T细胞分为两种:位于滤泡内的高表达者(PD-1high)和位于滤泡间区的低表达者(PD-1low),免疫组化证实两者分别为TFH表型(CXCR-5+Bcl-6+CD4+)和“功能耗竭”T细胞表型(TIM-3+2B4+OX40-),通过分析两种细胞对预后的影响发现,PD-1lowT 细胞数量多提示预后较差,而PD-1highT细胞数与FL预后无关。此发现强调了PD-1在FL微环境中表达模式的复杂性,进而可以解释为何PD-1 表达与FL 预后的关系长期存在争议。既往研究[20]提出FL 肿瘤细胞无PD-L1/PD-L2 表达,但Tobin 等[21]采用定量聚合酶链式反应(polymerase chain reaction,PCR)技术检测PD-L2 在FL 的表达水平,结果显示肿瘤细胞与非肿瘤细胞中均有PD-L2基因表达,且其表达水平低提示早期复发风险增加,预后较差。

目前,靶向肿瘤微环境的免疫治疗是新的FL 治疗策略,但FL微环境中成分众多且表达模式复杂,上述研究仅为相关研究中的部分内容,目前研究正从TME中的免疫促进因素[22-23]、免疫抑制因素[24]等各个方面深入开展,寻找打破肿瘤免疫耐受、抑制免疫逃逸、促进抗肿瘤免疫的新靶点,从而为FL的免疫治疗提供更广阔的前景。

5 治疗反应

尽管在免疫治疗时代FL的预后得到明显改善,但仍有约20%接受一线诱导治疗的患者在确诊或一线治疗开始后24个月内出现复发进展(progression of disease within 24 months,POD24)[25]。这部分患者的生物学及临床特征和预后与未发生早期复发进展者有何区别,是否需要调整治疗方案等成为亟待解决的问题,研究者们对此展开了一系列研究。Casulo等[25]发现在接受一线R-CHOP(利妥昔单抗+环磷酰胺+阿霉素+长春新碱+泼尼松)方案治疗的FL患者中,POD24与OS相关,这部分患者的OS显著低于未发生POD24的患者(HR=1.89;95%CI:1.18~3.03;P=0.008)。后续研究在接受一线单纯化疗[26]、R-CVP(利妥昔单抗+环磷酰胺+长春新碱+泼尼松)治疗[27]及无化疗治疗[28]的FL患者中观察到了同样的结果。其中,FLASH[26]作为迄今验证POD24不良预后影响的最大规模研究,共纳入5 453例患者,多因素分析显示,男性、一般状况差、高FLIPI评分和基线β2微球蛋白(beta 2-microglobulin,β2-MG)升高与POD24或死亡风险增加相关,但校正这些变量对预后的影响后,POD24仍是最显著的独立预后因素(HR=5.67,P<0.001)。总之,基于治疗反应的预后因素可以鉴别出一部分高危患者。但由于其需要在治疗后评估,不能指导初期治疗决策,导致其临床价值有限,因此一些研究开始致力于探索预测POD24的基线因素。FLASH研究[26]发现,高FLIPI评分、男性、β2-MG升高和较差的一般状态与POD24相关,将β2-MG水平与骨髓受累与否联合(PRIMA-PI)预测POD24的特异性达74%[13](表2);Jurinovic等[27]研究发现将基因突变状态与临床因素结合可以提高预测POD24的特异性,并构建了POD24-PI(表2);近期研究还发现POD24与淋巴瘤侵犯部位[29]及肿瘤微环境[21]有关,结外受累部位≥2、特殊部位(脾、骨或软组织)受累及肿瘤微环境中免疫细胞低浸润水平均提示早期复发风险增加。如何更有效地识别早期复发患者、更精准地实行一线分层治疗仍为目前亟待解决的问题。

表2 POD24预测模型总结

6 分子遗传学特征

6.1 表观遗传学异常

近年来随着基因测序技术、单核昔酸多态性(single nuleotide polymorphism,SNP)探针分析和比较基因组学等新兴技术的发展,对FL发病机制的研究也逐渐深入,除Bcl-2/IgH基因易位外的多种基因异常逐渐被发掘,其中一类与表观遗传调控相关的基因在FL的突变率较高,这类基因统称为表观遗传调节子基因,研究发现>95%的FL至少有1个表观遗传调节子基因突变[30]。其中混合谱系白血病2(mixed lineage leukemia 2,MLL2)基因在FL的突变率高达89%,提示MLL2突变很可能是除t(14;18)(q32;q21)外的FL发病另一必要条件。后续研究证实,MLL2突变不仅可以促进瘤细胞增殖,而且能进一步增加基因组不稳定性[31],在FL的发展中起到重要作用。Zeste基因增强子同源物2(enhancer of zeste homolog 2,EZH2)基因激活突变在FL的发生率约为27%,其通过促进组蛋白H3赖氨酸27(H3K27)甲基化导致GCB细胞发生无休止分裂,从而在FL的发生过程中起到重要作用[32]。研究显示,EZH2突变提示一线免疫化疗后的早期复发风险低[27],可能是由于EZH2基因阻止B细胞离开生发中心,从而在某种意义上降低了FL的“侵袭性”。环腺苷酸反应元件结合蛋白(cAMP response element binding protein,CREB)结合蛋白(CREB binding protein,CREBBP)和腺病毒E1A 结合蛋白p300(E1A binding protein p300,EP300)基因失活突变在FL的发生率分别约30%和40%,可以导致抑癌蛋白P53功能受抑、癌蛋白Bcl-6功能上调、主要组织相容性复合体Ⅱ(major histocompatibility complex,MHCⅡ)表达水平减低,进而促进肿瘤免疫逃逸,与不良预后相关[33];其他表观遗传子基因如组蛋白修饰基因肌细胞增强子2(myocyte enhancer factor 2,MEF2)、染色质重塑因子AT丰富结构域1A(AT rich interactive domain1A,ARID1A)的激活突变也被证明在FL的发生发展中发挥重要作用[32]。

6.2 m7-FLIPI

2015年Pastore等[34]提出m7-FLIPI(表1)的概念,首次引入基因水平预测指标评估FL预后。该预后模型包括7个基因(EZH2、ARID1A、MEF2B、EP300、FOXO1、CREBBP和CARD11)的突变状态、FLIPI评分和东部肿瘤协作组(ECOG)体能状态,研究结果显示在一线免疫化疗的FL患者中,该模型鉴别高危患者的能力明显优于单一FLIPI、FLIPI结合ECOG体能状态及只纳入基因突变状态的预后模型。而Lockmer等[35]研究发现,在一线仅接受免疫治疗的FL患者中m7-FLIPI并无预后价值,提示m7-FLIPI的预后预测能力可能受治疗方案影响。因此,目前亟需开展相关临床研究探索m7-FLIPI在不同治疗方案背景下的预后价值。

6.3 POD24-PI

因为POD24 预后不良,所以预测POD24 的基线因素为目前的研究重点。基于上述基因突变在FL预后预测的阳性发现。Jurinovic 等[27]研究发现,m7-FLIPI 能够预测一线免疫化疗后的早期进展,但其灵敏度较FLIPI 低,不能有效鉴别大部分POD24 患者,于是进一步筛选出3 个基因(EP300、FOXO1 和EZH2)突变与FLIPI 组建了POD24-PI(表2),其灵敏度较m7-FLIPI有所提高,但特异性仍不理想,因此亟需更深入的研究进一步探索POD24发生的分子机制才能制定出更为精准的预测模型。

7 结语

综上所述,随着医学技术的不断发展及研究的深入,多种新的预后指标被发现,这将有利于完善现有的FL 预后评分系统,从而实现更加精准的个体化治疗,进一步改善FL患者的疗效和生存。